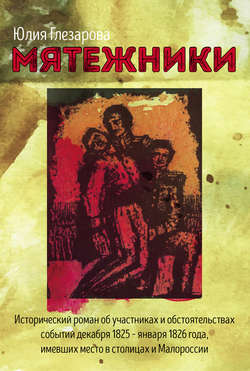

Читать книгу Мятежники - Юлия Глезарова - Страница 13

Часть первая

Дети войны

10

ОглавлениеМишель мечтал о дипломатической карьере, но папенька заявил, что он должен поступить в гвардию, надеть мундир и выслужить себе чины не перебирая пыльные бумажки в канцелярии, а командуя и подчиняясь. Сына своего он знал дурно – впрочем, в этом нет ничего удивительного. Горбатовского городничего больше интересовали ром, водка и иные крепкие напитки. Под их влиянием он становился смелым, аки лев, сожалел о неудавшийся военной карьере, и настоятельно требовал, чтобы младший сын продолжил геройское дело старшего брата Владимира, павшего в битве при Фринланде. В такие минуты возражать было опасно – мог и проклясть, и палкой по хребту перетянуть, и в чулан посадить… Словом, Мишель покорился воле родителя, тем более, что в глазах общества даже самые худые гвардейские эполеты весили куда больше, чем статское платье и служба в канцелярии.

Маменька себе все глаза проплакала: ей так не хотелось отпускать сына в столицу. К тому же служба в гвардии требовала немалых денег. Но тут ей удалось весьма выгодно купить подмосковное село Ново-Никольское, – маменька даже решилась на то, чтобы открыть там ткацкую фабрику – доходы с нее должны были обеспечить службу Мишеньки в Питербурге и жизнь семейства в Москве.

Деньги на покупку Ново-Никольского маменьке пришлось частично занять у нового родственника – Саввы Михайловича Мартынова: о богатстве его ходили самые невероятные слухи. Двадцать лет назад он вышел в отставку прапорщиком, владельцем жалких 60 душ, и пять лет спустя приобрел значительный капитал. Составил он его исключительно за игорным столом. Некоторые злые языки шептали о том, что играл господин Мартынов нечисто – но сие было неверным: Мартынову сопутствовала удача, он обладал завидным хладнокровием и умел хорошо считать. Руки у него на самом деле были необычайно ловки, он метал карты с достоинством и изяществом, мог играть всю ночь напролет и на рассвете уносил в кармане долговых расписок на несколько тысяч рублей. «Долги чести», не платить было неприлично, так что господин Мартынов приложил руку к немалому числу бед, злосчастий и самоубийств, зато разбогател сказочно. Был он человек яркий, остроумный, циничный. Нажив к сорока годам немалые средства, и выгодно вложив их в винные откупа, господин Мартынов решил, наконец, обзавестись семейством. В невесты он себе присмотрел девушку красивую, но небогатую, круглую сироту и бесприданницу, воспитанницу Бестужевых-Рюминых – Машу Полосину. Она была всего несколькими годами старше Мишеля, тот считал ее своей кузиною, хотя, происхождение Маши было неясное. Мишель привык к ней, иногда ему даже казалось, что он влюблен в нее.

Когда Савва Михайлович посватался к Маше, маменька не стала долго раздумывать: репутация у него, конечно, была не из лучших, но… милому Мишеньке предстояло служить в гвардии, а на сие были потребны немалые средства… Маша поплакала, но смирилась со своей участью. Она не любила своего будущего супруга, он казался ей стариком, но у него были деньги и связи в Петербурге. Полезные знакомства были приобретены там же, где и капитал – за игорным столом, но ее опекуны предпочли закрыть глаза на сие обстоятельство, тем более, что господин Мартынов помог с деньгами для приобретения Ново-Никольского и твердо пообещал составить Мишелю протекцию в Петербурге.

Накануне свадьбы Мишель тайком сунул Маше листок со стихами, где признавался в любви и клялся умереть в ту минуту, когда она станет женой другого. Стихи были так нелепы, что Маша сперва рассмеялась, и только потом – испугалась… Впрочем, испуг ее был напрасным: Мишель ничего с собой не сотворил, только за свадебном столом сидел мрачный, хмурил брови и воображал себя одновременно Байроном и Вертером. Пока гости и родственники пили за здоровье новобрачных, Мишель мрачно решал, что лучше – хромать, как Байрон или застрелиться, как Вертер? К концу обеда, он подумал, что хромать и писать стихи – все-таки лучше, чем кончать с собой из-за внезапно вспыхнувшей любви к знакомой с детства барышне… Он оказался прав: спустя три дня после того, как господин Мартынов с женой укатили в Петербург, он и думать забыл о Маше.

Хлопот с фабрикой было немало: нужно было закупить станки, нанять рабочих, найти толкового управляющего. Мужики в Ново-Никольском были на нижегородских не похожи: пили меньше, носили не бороды, а усы, на работу были ленивы, зато – прекрасные охотники. Предыдущий хозяин, сын сибирского купца, вывез сих странных людей из Сибири, куда они попали не своей волею. После того, как императрица Екатерина присоединила к России треть Польши, поляки, не захотевшие смирится с этим, подняли восстание. Пролив немало крови, призвав на помощь великого полководца Суворова, империя успешно справилась с поляками. Тем, кто не погиб в бою пришлось отправиться за Урал. И вот теперь бывшие инсургенты заселили подмосковное село. В Сибири они состарились, обрусели, обзавелись местными женами, некоторые женились даже на дикарках с черными глазами и смуглой кожей – словом, население села представляло собой весьма пеструю и необычную для глаз картину.

По просьбе маменьки Мишель провел в Ново-Никольском месяц перед отъездом в полк. Она, как могла, баловала милого Мишеньку, старалась во всем угодить ему, днем была весела и хлопотлива, а по ночам – тихо плакала и считала дни – ей все казалось, что их осталось так мало! Вот уже привезли от портного мундир, от сапожника – сапоги, дворовому человеку Ваньке сшили новую ливрею, купили рубашки и галстухи, чулки и панталоны. Наконец, настал день отъезда. Маменька сдерживала свое горе до последнего, но когда лошади были поданы, обняла сына и расплакалась, умоляла его писать как можно чаще, беречь себя, помнить, что от его жизни и здоровья ее жизнь зависит… Папенька был спокоен и похмельно хмур.

– К уличным девкам не ходи, в карты не играй, особливо с Саввой Михайловичем, – сказал он, положив руку на плечо Мишеля, – денег зря не трать, служи усердно и пиши почаще. Ну, с Богом! – горбатовский городничий перекрестил сына. Заплаканная маменька опять бросилась обнимать милого Мишеньку, вслед на ней зарыдала вся дворня…

Когда коляска скрылась за поворотом, маменька упала без чувств.

Савва Михайлович принял «кузена» весьма любезно. Вскоре Мишель начал бывать у господина Мартынова при каждом удобном случае: он быстро уставал от казарменной жизни и тягот службы. Ему было непросто привыкнуть к тому, что он уже – не ребенок, а юнкер Кавалергардского полка, что просыпаться надо не когда захочется, а когда зорю играют, что делать надо не то, что в голову взбрело, а что прикажут… Он покорно подчинялся и даже находил иногда удовольствие в службе, но почему-то страшно уставал и его все время тянуло из казармы в дом, в теплую гостиную с круглым столом и удобными креслами, в библиотеку, где за стеклом мерцают непрочитанные книги, в столовую, где кормят долго, вкусно и сытно… Он скучал по Маше – Марии Степановне, превратившийся из провинциальной барышни в столичную барыню. Спустя несколько месяцев после свадьбы она казалась искренне влюбленной в своего немолодого мужа – и Мишеля это не удивляло. Савва Михайлович был человек удивительный.

Самой поразительной чертой господина Мартынова было то, что он нигде не служил, карьеры не сделал, ушел в отставку прапорщиком и не жалел о сем: деньги, по его мнению, были могущественнее чинов. Он был одним из немногих богатых людей скудного времени, он знал, о чем говорил.

Ему самому пришлось подниматься от мелкопоместной полу-нищеты, ловить удачу, верить в свою судьбу и твердый расчет. Он был вольтерьянцем, ему нравился Наполеон. Господин Мартынов искренне рассмеялся над Мишелем, когда тот посетовал, что не смог принять участия в войне:

– Когда-нибудь вы поймете, Мишель, что в 12-м году Россия воевала не против великого человека, а против себя самой и себя сама в бойне сей сокрушила… Да, наша армия в Париже стояла… Но что получили победители?

– Славу! И вечную память отечества!

– Пожалуй, что славу… Но и только. У большинства офицеров, что компанию прошли, только и есть, что чины, ордена да офицерское жалование. Ну, имение еще родовое – заложенное-перезаложенное, в 30 душ… вот и все! Чем жить прикажете «победителям» сим? Да они скоро к дочкам купеческим свататься начнут! Потому что чины, ордена, ранения, слава и прочее не могут жизнь человеческую обеспечить! На сие потребен капитал – и не маленький, потому что жизнь семейная больших расходов требует. Верно, Мари? – господин Мартынов повернулся к юной супруге, ласково взял ее за руку. – Да, кстати, друг мой – отчего же ты тот браслет не купила, что тебе давеча в Гостином дворе понравился? Передумала? – Савва Михайлович заботливо поправил Машенькину шаль.

– Нет, завтра куплю, – только не тот, а другой – с гранатами. Тот изящнее…

– Купи непременно. Браслеты в моде сейчас и тебе хороши…

Господин Мартынов с упоением наряжал Машу: ездил с ней по модным лавкам, выбирал материи, заказывал туалеты. Савва Михайлович любил жить на широкую ногу: дом он снял неподалеку от Невского проспекта, гости у него бывали каждый день, иногда и играли – но Мишель за стол не садился: только приглядывался к игрокам. Впрочем, у Мартынова играли не только в карты…

Господин Мартынов был коллекционером. Страстью его были всевозможные игры. Он досконально знал не только карты и бильярд, но и шахматы, шашки, кости. Игры Востока и игры Запада были ему известны – он скупал все, что попадалось ему – морские офицеры привозили из дальних походов причудливо разграфленные доски, пестрые камешки, странные фигурки – в коллекции господина Мартынова даже было несколько игр с неизвестными ему правилами. Мишель искренне восхитился таким разнообразием: Савва Михайлович начал демонстрировать ему перлы своей коллекции – и вскоре сумел увлечь своего гостя восточной игрой, где надо было бросать кости и двигать фишки. Игра представляла собой странную смесь случая и расчета – именно этим она привлекла Мишеля. Он достаточно быстро запомнил ее простые правила и на третий раз обыграл господина Мартынова – тот сдался, не дожидаясь конца игры. Проиграв, Савва Михайлович нисколько не огорчился и приказал подавать обед.

На следующий день господин Мартынов попытался увлечь Мишеля картами, легко тасуя новенькую колоду перед его равнодушными глазами, выстреливая карты из рук почти незаметным движением легких пальцев. Карты летали в его руках, кружились, шуршали и фыркали, как живые… Но Мишель не соблазнился на одно из главных искушений своего времени: дело тут было не только в отцовских предостережениях – он искренне не понимал, как можно убивать время за картами, когда есть книги, музыка и театр, где юнкерам – увы! было запрещено появляться. Впрочем, запрет можно было легко обойти, если переодеться в статское платье и притаиться где-нибудь наверху, подалее от чинных лож и шумного партера. Именно оттуда, с самого верху, Мишель впервые увидел самых знаменитых актеров и актрис петербургской сцены, услышал голоса, столь непохожие на обычные, иную музыку, другие слова – совсем не такие, как в обыденной жизни.

В жизни царили приличия – на сцене кипели страсти. Мишель завидовал актерам: он был обречен судьбою играть в жизни одну-единственную роль – им же было разрешено каждый вечер надевать на себя другое обличие, превращаться, хоть и временно – в иного человека, испытывать разные судьбы – а в награду получать аплодисменты публики. Когда зала начинала рукоплескать, Мишель был в ладоши так, что кожа лопалась на ладонях. После окончания спектакля он незаметно выскальзывал из театра и терпеливо ждал у выхода Мартынова и Машу – они появлялись не ранее, чем через полчаса, раскланиваясь со знакомыми, иногда задерживаясь для короткой дружеской беседы. Если карета Мартынова уже стояла у подъезда, Мишель залезал в нее и ждал там, осторожно выглядывая из окошка на театральный разъезд. Среди публики было много офицеров Кавалергардского полка, и Мишель отнюдь не желал, чтобы его увидели. То, что юнкера, переодевшись, пролезали тайком в театр, не для кого тайной не было – важно было только не попасть на глаза начальству. Сие было одним из неписанных, но неколебимых правил в жизни. Господин Мартынов также разделял сие мнение:

– Главное – не то, что вы делаете, а то, как вы выглядите в глазах других людей… Особливо тех, от кого зависит карьера ваша, – наставлял он Мишеля, пока карета поворачивала от театра на Невский, – Помните, что люди редко способны проникать глубоко в человеческое сердце: даже если вы раскроете им все ваши тайны, они того не заметят: поэтому и делать сего не надобно. Вы слишком неопытны и у вас есть один страшный недостаток от коего вам следует как можно скорее избавиться…

– Какой же?

– Вы говорите то, что думаете.

– А вы разве нет?

– Из того, что я думаю, – Мартынов улыбнулся, – я говорю только то, что считаю нужным. Вы же даже сего не умеете… Впрочем, вы не виноваты: у столичной жизни свои законы… Тут надобно на самом деле сто, а то и тысячу лиц иметь, чтобы успеха добиться…

– Как на театре?

– Какое! Театральная игра – ничто рядом со сценой жизни, друг мой. В ней иные законы: там никто не кричит и не воздевает рук к небу. Но зато сия игра увлекательна весьма… Похоже на шахматы. Играете в шахматы?

Мишель покраснел и буркнул: «Нет». Господин Мартынов иногда раздражал его своим покровительственным тоном.

– Я вас научу, – Мартынов ласково потрепал Мишеля по плечу, – сие весьма увлекательно.

– Благодарствую, Савва Михайлович, но мне шахматы без надобности… И наставления ваши – тоже… Я с вами играть не буду: мне папенька не велел…

Мартынов удивленно поднял брови: его лицо сразу стало похоже на маску. «Одно из ста лиц», – подумал Мишель. Глубоко вздохнул, задумался на секунду – стоит ли говорить господину Мартынову то, что лежало на сердце – и вдруг решился.

– Вы говорите, что человек перед разными людьми должен под разными личинами представляться, я же считаю, что сие – весьма обременительно. Ролю легко забыть можно: спутаться – конфуз выйдет, – Мартынов улыбнулся, – так не проще ли самим собой быть?

– Вы, мой друг, жизни не знаете, оттого и думаете так. Впрочем, вы вступаете в свет при обстоятельствах куда более благоприятных, чем мои… двадцать лет тому… – голос Мартынова стал печален, – Из сего я могу сделать токмо один вывод: вы ничего не добьетесь…

– Отчего же?! – обиженно воскликнул Мишель.

– Тех, кому жизнь улыбается на заре, ждет печальный закат… Увы, но сие закон жизни… Судьба справедлива: горе и радость в ней в равных долях смешаны: тот, кто с юности узнал лишения, в старости обретает покой и довольство…

– Не нужен мне ваш покой! – Мишель вскочил, дважды стукнул в стенку кареты, кучер послушно остановил лошадей, – все, прощайте!

– Вы собираетесь в штатском в полк явится? – кротко спросил Мартынов. – Ваш мундир у нас дома остался – забыли? Переоденетесь – тогда я велю вас на Шпалерную отвезти: а в таком виде я вас отпустить не могу: не горячитесь, я матушке вашей слово дал, что присмотрю за вами…

Мишель вздохнул тяжело. Замолчал. Украдкой посмотрел на Машу. Она, казалось, не слушала их разговор, смотрела в окно, думала о чем-то своем.

– Мари! – окликнул ее Мартынов, – а как ты думаешь: кто прав – я или твой кузен?

– Конечно ты, Саввушка, ты всегда прав выходишь, – Машенька ласково и рассеянно улыбнулась мужу, – а о чем вы спорили?

Мартынов рассмеялся тихим приличным смехом порядочного воспитанного человека, поцеловал руку молодой жены.

– Спасибо тебе, друг мой, ты наш спор разрешила… Вот видите, Мишель, женщины – самые лучшие судьи: они заранее знают, кто прав… Вы не обиделись на меня? Я сообщил вам несколько неприятных истин; но я сделал сие заботясь о вашем будущем. Вы еще слишком молоды, чтобы пренебрегать советами опытных людей, расположенных к вам…

– Чем же я заслужил расположение ваше? – Мишель на самом деле был обижен на Мартынова: ему казалось, что тот мог бы вести себя деликатнее.

– Вы кузен моей жены, сударь, вы вместе с ней выросли – мне дороги все, к кому расположена она, – Мартынов обернулся к Маше, – правильно, друг мой? Ты ведь обеспокоена судьбой кузена? Помнишь, мы давеча с тобой о нем говорили…

– Да, Саввушка, – тут же откликнулась Маша, – мы говорили, что ты, Миша, не слишком службой увлечен, что тебе она в тягость…

– Ничего подобного! – заспорил Мишель, – а впрочем… Ну да, не увлечен. Так ведь сие общий тон сейчас. Все говорят, что служба нынче стала скучной: одни парады и смотры. Вот если бы снова война …

– Войны, благодарение Богу, закончились, – сухо проговорил господин Мартынов, – наш государь утихомирил Европу. Долгий мир способствует процветанию: я уповаю на то, что в ближайшие десять лет такого бедствия не будет: хватит с нас Кавказа – его еще лет двести усмирять придется. Если хотите славу военную завоевать, да и в чинах побыстрее продвинуться – проситесь на Кавказ, Мишель.

– Саввушка! – укоряющее воскликнула Маша, – о чем ты? Опомнись? Зачем ему на Кавказ? Да он и сам не хочет!

Мартынов пристально взглянул на Мишеля:

– Не хотите?

– Не хочу.

– Почему?

Мишель не ответил.

– Так почему же?

Мишель пожал плечами.

– Не хочу – и все. Велика радость – в крепости сидеть, в окружении диких горцев. Там – их земля, не наша. Ежели двести лет усмирять надо – не проще ли отдать? Ваш Бонапарт любимый тоже чужой земли захотел – за то и получил по носу.

Мартынов в восторге хлопнул в ладоши.

– Браво! И давно вы в таких мыслях?

– Минуты две: с той поры, как вы про Кавказ сказали: я до этого о сем не думал даже.

– При себе такие мысли держите. Вас многие не поймут. О таких вещах говорить неприлично. А если вы хотите достигнуть чего-либо великого или хотя бы приятного в этой жизни, друг мой, помните, что приличное от неприличного отличается единственно тем, что о неприличном не говорят в обществе. Впрочем, в обществе о многом не говорят из страха или по незнанию… О неприличном же все знают – но все молчат. Советую и вам усвоить сие правило. Молчите – и вы не скажете ничего, что могло бы скомпрометировать вас, к тому же молчание вам к лицу, Мишель, – оно делает вас умнее, чем вы есть на самом деле. Не правда ли, Мари?

Машенька тихо засмеялась – она с детства считала своего «кузена» глуповатым, излишне восторженным и болтливым.

Господин Мартынов был афеем, но не высказывал свои взгляды открыто, только близким людям и при доверительной беседе.

– Истину, друг мой, не стоит выкладывать на прилавок, как залежалый товар. Она должна хранится в тайне, под замком, как всякое сокровище… То, что известно всем – не может быть истинно… Взгляните на меня: я богат, возможно, я богаче многих, но где я храню свои деньги? Неужели вы думаете, что я стану держать их дома и выкладывать на окно, дабы моим богатством мог полюбоваться любой прохожий? Ваши убеждения – те же сокровища: таите их от алчности толпы…

– Деньги украсть могут, а афеизм ваш никому не нужен. Что в нем проку? С Богом жить легче.

Они сидели у камина, в гостиной. По стеклам стекал бесконечный петербургский дождь. Синие сумерки незаметно сгустились до темноты. В этот день в доме Мартыновых не было гостей, они коротали вечер в своем кругу.

– Легче – не значит лучше… Вы слишком молоды…

– Да что у вас за присказка, – взорвался Мишель, – если я и молод, то сие пройдет… со временем.

– Молодость, друг мой – как болезнь врожденная – некоторые люди ею до смерти страдают, – Мартынов взглянул на Мишеля, улыбнулся насмешливо, – я и сам таков. Молодость – это болезнь, – повторил он и рассмеялся, – взгляните на меня, Мишель, я еще молод, быть может – не старше вас…

Мишель с сомнением оглядел грузную фигуру Мартынова, его поредевшие волосы, складки на лице, пожелтевшие от табака зубы. Хмыкнул.

– Да, внешне я старик, – Мартынов покорно склонил голову, – но сердце у меня – не старше вашего… Возраст сердца человеческого равен тому, когда в нем впервые зародилась любовь… Вы уже влюблялись, Мишель? Мари не считается: сие не любовь, а дань романтизму модному…

– Вы… знаете?

– Мари мне все давно рассказала. Даже стихи ваши показывала: она их хранит, как сувенир. Я не ревную, поверьте…

– Передайте ей – пусть сожжет! Дурные стихи.

– Согласен с вами: крайне дурные. Ну, так что, Мишель – я спросил вас – вы уже влюблялись всерьез?

– Да, – кивнул Мишель.

– В кого же?

– В Истомину!

Мартынов рассмеялся.

– Сие еще романтичнее, чем влюбленность в кузину! В счет не идет! Вы еще расскажите, мне, что вы в Государя влюблены – это все умозрительность одна, воображение… Послушайте меня, Мишель, – Мартынов наклонился к своему собеседнику, – любовь – это не восторг, не восхищение. Любовь – страдание, мука крестная, готовность стерпеть все и все вынести, все простить, все понять… Настоящей любовью любят не тех, кем свет восхищается – сие тщеславие и только, а тех, кто обществом отвергнут, тех, кого остальные презирают. Я такой любовью Мари люблю. Без меня она была ничем… Вы знаете, что я ее у вашего батюшки в карты выиграл?

– Нет…

– Так знайте: Мари – ваша сестра сводная. У батюшки вашего любовь случилась с одной приятной вдовушкой; только вот беда вышла – померла она родами… Ваш папенька, как человек благородный, сироту не оставил – взял к себе в дом… воспитанницей. Признайтесь, Мишель, вы Мари часто в детстве колотили? Просто так, с досады, оттого, что вам папенька подзатыльник отвесил или маменька лакомства не дала? – Мартынов испытующе взглянул на Мишеля.

– Н-не помню, – только и сумел выдавить из себя Мишель, покраснев.

– А она – помнит прекрасно и все мне рассказала. Как вы ее за столом щипали украдкой, как убегали от нее, а она вас по всему парку искала, как ее секли розгой за ваши шалости… Ваше счастье, что вы тогда ребенком были, – Мартынов улыбнулся любезно и хищно, – я детей не бью. Вы бы у меня за все ее страдания расплатились… А так – мне вашего стыда и смущения довольно будет… Ну, полно вам глаза прятать, взгляните-ка на меня…

Мишель оторвал взгляд из узорного паркета, посмотрел господину Мартынову прямо в глаза. Взор его собеседника сиял торжеством, светился, прожигая Мишеля насквозь. Он вдруг почувствовал себя маленьким, пустым и ничтожным человеком, обреченным на скучную жизнь и полное забвение после смерти. Надо было что-то сказать, ответить хоть чем-то – пусть даже дерзостью…

– Да, мне сейчас стыдно за себя, – наконец вымолвил он, – но я тогда ребенком был, я всего понимать не мог. Но вы-то, Савва Михайлович, вы ведь все понимали, когда таких юнцов, как я в карты обыгрывали, наследство отцовское у них забирали, до самоубийства доводили! Говорите, что вы Машу в карты выиграли у батюшки – так ведь если она о сем узнает, – по лицу господина Мартынова пробежала тень, и Мишель почувствовал, что попал в точку, – если она узнает о сем, вам, пожалуй, еще стыднее, чем мне будет…

Мартынов криво усмехнулся, глаза его заметались, он сжал кулаки так, что кожа на костяшках побелела. Помолчал, овладел собой, только после этого вымолвил глухо и холодно:

– Вы далеко пойдете, молодой человек… Я надеюсь на скромность вашу…

В последующие дни господин Мартынов был холоден с Мишелем, почти не разговаривал с ним, но и наедине с Машей старался не оставлять. Он вдруг осунулся, постарел, как будто его терзала какая-то тайная забота. Улучив момент, когда Маша вышла из комнаты, Мишель решил объясниться.

– Поверьте мне, я вашей тайны не выдам, Савва Михайлович, – произнес он с жаром, схватив господина Мартынова за рукав, – что батюшка мой – охотник до женского пола я с детства знаю: ну а что вы Машу в карты выиграли… сие пустяки. Она за вами счастлива: вы ее любите, я вижу… Я бы давно забыл о разговоре нашем, если бы вы холодностью своею мне о нем не напоминали. Я к вам привязался – у меня здесь, в Петербурге, кроме вас родных людей нет… Я никому ничего не скажу: слово чести.

Господин Мартынов молча кивнул. Взглянул на длинные пальцы Мишеля:

– Музицировать любите?

– Да…

– Подарок вам хочу сделать…

Мартынов вышел из комнаты и спустя минут пять вернулся, держа в руках большой пестрый сверток странной формы. Бережно опустил его на стол, развернул узорчатую ткань.

– Вот. В знак примирения, так сказать… И чтобы вы о слове своем не забывали…

На ярком, варварской расцветки платке, лежала гитара.

Мишель бережно взял ее в руки, провел пальцем по натянутым струнам. Гитара откликнулась меланхолическим аккордом. Звук ее был нежен, но струны – жестки.

– На что она мне? – пожал плечами Мишель, – я и играть-то на ней не умею.

– Научитесь. Займите чем-нибудь руки ваши – может и в голову умные мысли придут. Берите. От чистого сердца дарю.

– Благодарю вас, Савва Михайлович…

Мишель в несколько дней выучился настраивать гитару, зажимать струны, брать то звонкие, то нежные аккорды. Перенял со слуха несколько модных романсов, попробовал петь, но не вышло – голоса у Мишеля не было. Гитара без голоса превратилась в пустую игрушку, и он забыл о ней.

Прошла его первая петербургская зима, наступила весна – блеклая, робкая, почти бессолнечная. Небо было затянуто белой облачной пеленой, по утрам между зданий клубился серый туман, днем в воздухе висел мелкий дождь, все было пропитано влагой, стены казармы пахли плесенью и гнилью. Мишель с тоской вспоминал прошлую весну в Москве – она была совсем иной – дружной и радостной, с ярким голубым небом, свежим ветром, распускающимися за одну ночь деревьями. Московская весна шествовала гордо, торжествуя над зимними холодами, петербургская кралась тихонько, осторожно, словно опасаясь чего-то, пряталась по углам, растапливала снег не теплом, а дождями, и даже солнце тут не приносило радости, а наоборот – тревожило, и беспокоило, высушивало грязь, превращая ее в тонкую, вездесущую пыль. Выстроенные по линейке дома на плоской земле навевали на Мишеля странную апатию – он привык к холмам, горкам и кривым улицам, где за каждым поворотом может встретится что-то неожиданное. Петербург же был прям, предсказуем – все улицы походили одна на другую, только Нева, Мойка да Фонтанка нарушали однообразие сие.

Мишеля в свободные от службы часы неудержимо тянуло прочь, подальше от Шпалерной улицы; у Мартыновых же он бывал все реже – ему наскучили наставления и менторский тон Саввы Михайловича и покровительство Маши – порой, она вела себя с ним так, словно он еще ребенок.

Шумные попойки и бурные выходки кавалергардов тоже не веселили его – Мишель не любил пить: вино не доставляло ему радости, только вгоняло в сон, публичные женщины вызывали у него не вожделение, а брезгливость – ему казалось, что от них пахнет тухлой рыбой и он про себя удивлялся, как другие этого не замечают. Он все дальше отдалялся от своих сослуживцев, и, постепенно, пристрастился к прогулкам в одиночестве.

В один из весенних дней, когда на белесом небе неожиданно показалось бледное солнце, он забрел довольно далеко на улицу с неизвестным ему названием, но такую же скучную, как и Шпалерная, также застроенную казармами, похожую на другие столичные окраины как две капли воды. Ему стало вдруг невыносимо тошно – захотелось очутиться где угодно: в Москве, в Кудрешках, в Горбатове – только не здесь, среди этого грязно-желтых стен. Он остановился возле старого корявого дерева, прислонился к нему спиной, поднял голову. Сквозь молодую листву и старые ветви было видно небо – на нем солнце боролось с облачной пеленой.

Внезапно, откуда-то сверху донеслась музыка. Несколько фортепьянных аккордов сыгранных умело, но без особого чувства – и мужской голос. Мишель замер. Голос неизвестного певца был необыкновенно звучным – и в то же время теплым и гибким, в нем слышалась то меланхолия, то ласковая улыбка, то – невольная слеза, он утешал, манил, завораживал.

Он не помнил, сколько он простоял под деревом, слушая сей необычный концерт. Впрочем, закончилось все весьма прозаически: певец взял слишком высокую ноту, поперхнулся, закашлялся…

– Что такое, Сережа? – взволнованно спросил кто-то.

– Ничего, ничего… Закрой окно, холодно.

Рама на втором этаже скрипнула, окно затворилось, Мишель очнулся от наваждения и поспешил прочь. Солнце скрылось за тучами, начал моросить дождь – но он уже не замечал дурной погоды, грязи, однообразия улиц. Голос жил в его памяти и он знал, что теперь он сможет в любую минуту хотя бы мысленно услышать его.

С этого дня он стал рассеян и задумчив: голос таинственного певца вспоминался ему в самые неподходящие минуты – во время учений и смотров. Он не слышал команд, путался, вызывая на свою голову гнев начальства. Он мечтал хотя бы еще раз услышать голос сей – но, наступило лето, Кавалергардский полк встал лагерем в Новой Деревне – и тут новое музыкальное впечатление смутило и поразило его душу.

Неподалеку от полковых палаток раскинул свои шатры цыганский табор. Мишель сбежал туда в первый же вечер – и всю белую, зыбкую ночь просидел у костра, слушая цыганские песни. Вернувшись в свою палатку, он вытащил гитару и, выламывая пальцы на грифе попытался повторить хоть что-то из услышанного. Выходило худо, но Мишель упорно дергал струны, пока кто-то из проснувшихся юнкеров не запустил в него сапогом. Сапог ударил по гитаре, сухое дерево треснуло, струна порвалась с легким звоном. Мишелю вдруг стало больно, словно ударили его самого. Он рухнул на койку, уложил раненую гитару рядом с собой, погладил ее гриф, чувствуя, как к глазам подступают слезы. Лопнувшая струна кольнула его щеку.

На другой день он отнес гитару в табор. Молодой цыган с серьгой в смуглом ухе, взял гитару, дунул в нее – разбитая дека откликнулась печальным вздохом. Цыган грустно кивнул головой, осторожно снял лопнувшую струну, окликнул другого парня помоложе. Тот подошел, осмотрел гитару, сказал что-то по-цыгански, провел пальцем вдоль уцелевшей струны, дернул ее, прислушался.

– Починить сможешь? – спросил Мишель.

Цыган кивнул.

– Три дня жди – потом приходи, барин. Сделаем…

Когда Мишель вновь увидел свою гитару – он не узнал ее. В руках цыгана она зажила иной жизнью – бережно склеенная дека была покрыта свежим лаком, новые струны звучали куда громче прежних, да и пальцы, перебирающие их, были искуснее, чем его. Цыган с гордой небрежностью хорошего мастера взял несколько аккордов и переборов, гитара запела его голосом…

Рассмеялся, протянул гитару Мишелю.

– Не надо. Себе оставь.

Цыган вопросительно взглянул на него.

– Оставь себе. И… вот тебе еще… За работу. – Мишель сунул цыгану полтинник, махнул ему на прощанье рукой и не оглядываясь пошел обратно к палаткам.

Офицеры Кавалергардского полка были известны своими шалостями. На их счету были не только многочисленные любовные похождения, но и всякие безумные выходки – особенно славился этим ротмистр Михайла Лунин. Он был личностью легендарной и отчасти анекдотической. Рассказы о том, как он на пари проскакал нагишом по Невскому проспекту, пел серенады под окном супруги императора Александра и дерзил великим князьям, были в ходу среди кавалергардов. К сожалению, Лунин после войны подал в отставку и уехал за границу.

«Это что? Вот Мишель Лунин…» – с тоской вспоминали его сослуживцы, когда кто-нибудь из офицеров в очередной раз бахвалился, рассказывая о своих подвигах. И хвастуны замолкали.

Мишель выслушивал сии истории с жадностью: ему страстно хотелось сотворить что-нибудь похожее, ибо по службе у него не было никаких особых успехов, амурными приключениями он тоже похвастаться не мог – визит в бордель закончился для него полным фиаско. Хорошо еще, что девка попалась добрая – поняв, что юнкер ни на что не годен, она не стала поднимать его на смех, а просто тихонько вытолкнула из своей комнаты в общую залу, и пошла искать себе другого кавалера. Деньги, впрочем, взяла. Перед товарищами Мишель принял вид завзятого ловеласа, но в душе решил, что с постылой невинностью надо расстаться, как можно быстрее – пока о сем не узнали. Его терзал стыд: он не влюблялся ни в кого, кроме актрис, и до сих пор не мог преодолеть своего страха перед плотской любовью – сие было недостойно кавалергарда.

Прежде всего, он решил влюбиться – но не в шлюху или актрису, а в порядочную женщину. В мечтах своих он видел ее прекрасной, чувствительной и нежной. Их роман должен был развиваться постепенно и хранится в тайне – чтобы не скомпрометировать честь дамы. Мысленно он сочинял для нее страстные письма, воображал тайные встречи в ночной тишине. Такой любовью хвастаться нельзя, о ней следует молчать загадочно, зато никто уже не станет над ним смеяться и зазывать к девкам.

Стоило ему решиться – и дама сердца тут же возникла перед его взором. Белокурая, с длинной тонкой шеей, точеными плечами, пышной грудью и тонкой талией, в легком, шелковом летнем платье, с кружевным зонтиком. Она походила на ангела – и Мишель влюбился в нее с первого взгляда.

– Кто она?

– Госпожа NN, фрейлина двора. Говорят, что муж ее стар и уродлив…

Мишель решил дерзнуть: три дня сочинял любовное послание, подбирал нужные слова, перемарывал и рвал написанное. Наконец, письмо было готово, переписано отменным почерком, сложено и прикреплено к букету фиалок.

Оставалось только вскочить в седло и догнать коляску прекрасной дамы, когда она будет проезжать мимо. Ловко брошенный букетик упал прямо на колени госпожи NN.

В тот же вечер горничная госпожи NN принесла ответ: ему было назначено свидание в полночь, в уединенной беседке. Мишель возликовал и забеспокоился – страх мешался в его душе со страстью, но он надеялся на то, что в нужный момент страсть победит.

В назначенный час он уже ждал свою возлюбленную. Она появилась с опозданием и не стала тратить времени на разговоры. Мишель попытался заговорить с ней о любви, но она рассмеялась:

– К чему слова, сударь? Ваше письмо чудесно – вы покорили мое сердце. Вы так молоды и страстны – я не могу перед вами устоять…

Шаль соскользнула с ее плеч, когда она подняла руки, чтобы обнять Мишеля. Он решительно поцеловал ее. Поцелуй получился с привкусом шампанского – госпожа NN была не совсем трезва.

Спустя десять минут она уже поправляла платье, а Мишель, отвернувшись, застегивал панталоны. Ему вдруг стало скучно: «И это все? Было бы о чем мечтать. Как папенька с Марфушей… Боже, мерзость какая…» Госпожа NN, напротив, казалось вполне довольной. Она ласково погладила своего мимолетного любовника по щеке, нежно поцеловала его. Шепнула: «Завтра, здесь, в это же время, мон амур…» и исчезла в темноте.

На следующий вечер Мишель никуда не пошел. Он сидел в своей палатке и пытался читать «Эмиля», но мысли его были далеки от книги – он не мог понять, отчего его безумная страсть к госпоже NN исчезла вместе с утраченной невинностью? Он пытался вспомнить облик своей любовницы, что два дня назад казался ему ангельским, запах ее духов, нежность губ и свежесть кожи – но ничто не могло вызвать в нем прежнего пыла. При мысли что ему придется вновь прикоснуться к ней, он не испытывал ничего, кроме скуки и омерзения. Радовало только то, что он, наконец, может с полным правом назвать себя мужчиной, и еще согревала душу мысль о письме, написанном так хорошо, что дама из общества забыла про супружеский долг и женскую честь… «Видимо, у меня неплохой слог», – гордо подумал Мишель, не понимая, что его жалкая любовная записка может стать опасным орудием в руках обиженной женщины…

– Вы писали сие письмо, господин юнкер?!

Незнакомый Мишелю гусарский офицер брезгливым жестом бросил ему в лицо смятый клочок бумаги.

– Как вы посмели, сударь, писать такое замужней даме, преследовать ее своей любовью, играть ея чувствами!

Мишель молча подобрал листок, разгладил, перечитал строчки, написанные в порыве нешуточной страсти, он коей не осталось и следа.

– Вы хотите меня оскорбить, господин ротмистр? Довести дело до дуэли? – спокойно спросил он гусара.

– Я готов сражаться за честь дамы… если, конечно, вы не трус.

– Я не трус, – так же спокойно произнес Мишель, – но драться с вами я не стану. Не из-за чего нам с вами драться…

– Вы… вы оскорбили даму, господин юнкер. Женщину, которая мизинца вашего не стоит! – гусар разгорячился не на шутку, но Мишель вдруг понял, что этот гнев – напускной.

– Вы ее любите? – ротмистр покраснел, – Ну и Бога ради. Мои чувства к ней остыли… Я не соперник вам. Из-за чего же нам драться? Когда я писал сие письмо, я думал, что люблю ее, но сейчас я понял, что ошибался. Такое с каждым произойти может: и с вами, в юности, наверное, подобное случалось… Если вам угодно меня к барьеру вызвать – дело ваше, только зачем мне в вас стрелять?… Я не трус, – дрогнувшим вдруг голосом повторил Мишель, – но я к вам ненависти не чувствую…

– Так почувствуете! – ротмистр поднял руку, собираясь дать ему пощечину, но Мишель отшатнувшись ловко прыгнул за дерево. Ухватился за нижнюю ветку, подтянулся. Спустя мгновение он уже глядел на разъяренного ротмистра сверху. Гусар попытался ухватить его за ногу, но Мишель полез выше, хрустя ветвями.

– Вы трус, юнкер!

– Неправда, господин ротмистр! Хотите – докажу?

Мишель успел долезть до середины ствола. Земля была далеко внизу. Он встал, выпрямился в полный рост, зажмурил глаза и прыгнул. В полете расцарапал себе лицо о сучки, упал на бок, ударившись так, что дух захватило. Ошеломленный ротмистр подошел к нему, наклонился.

– Видите… я не трус, – Мишель с трудом поднялся, стряхнул с мундира листья, потрогал царапину на щеке, – но драться с вами я не буду…

– Да я сам не стану, – с кривой усмешкой пробормотал ротмистр, – Я с безумцами не дерусь.

Через два дня Мишеля вызвал к себе командир эскадрона.

– Вот что, господин юнкер, – сухо сказал он, – просите-ка вы лучше о переводе в другой полк. Сие не совет, а приказ! – воскликнул он, заметив вопрос в ошеломленных глазах Мишеля, – В кавалергардах вы служить не можете. И не будете!

– Слушаюсь, – только и сумел выдавить из себя Мишель. Впервые в жизни его откуда-то прогоняли.

– Хотите мой совет выслушать – проситесь в Семеновский… Там вам лучше будет. Там люди вроде вас – тоже дуэлей не признают…

Так Мишель перебрался со Шпалерной на Фонтанку, в те самые казармы, около которых он услышал неизвестного ему певца. Это обстоятельство, о коем Мишель никому не сказал, несмотря на всю болтливость свою, подсластило горькую пилюлю: перевод из кавалерии в пехоту, пусть даже и в гвардейский полк все-таки трудно было назвать хорошим началом карьеры… Но маменька в Москве только обрадовалась: папенька был не в духе и ворчал, что служба в кавалергардах обходится слишком дорого: она же почитала службу в кавалерии более опасной – старший сын ее служил в кавалерии и сложил голову в бою…

За Мишеньку она страшно тревожилась и в каждом письме умоляла беречь себя – хотя бы ради нее. Войны, благодаря Богу и государю не предвиделось, военных подстерегали иные опасности – дуэли, карты, болезни и немилость начальства. Насчет карт и начальства постоянно напоминал папенька, маменька же пеклась о здоровье и дуелях, умоляя милого Мишеньку не ссорится ни с кем…

Мишель и рад был следовать ее советом, но не всегда получалось. Он был необидчив: оттого часто обижал других. Горбатовский городничий был на язык невоздержен и скор: младшего сына он считал дураком и называл так же. «Дурак» было слово обиходное и даже иногда ласковое: если городничий гневался на сына в ход шли ругательства покрепче: Мишель настолько привык к подобному обращению, что перестал обижаться на крепкое слово: наоборот, умел загнуть в ответ такую забранку, что нижние чины одобрительно ухмылялись. Бранясь, Мишель не испытывал ни гнева, ни раздражения – одну лишь радость от того, что он знает как ответить. И сам удивлялся, когда его называли «грубияном».

В Семеновском полку грубиянство не уважали: офицеры в обращении с солдатами избегали бранных слов. Мишель понял это с первого дня и старался, насколько можно укоротить свой язык хотя бы на службе: но в отношениях со своим человеком Ванькой, он никогда не стеснялся в выражениях, справедливо полагая, то тот по-другому не поймет.

Услышав, как Мишель разговаривает с Иваном, некоторые из гг. офицеров поморщились. Было решено отучить юнца от грубостей раз и навсегда. Способ для этого был избран старый, как мир.

– Скажите мне, господин юнкер, на каком языке вы со своим человеком разговариваете? Ни слова понять не могу.

– На русском, господин поручик.

– Не может быть! Я русский язык знаю: никогда таких слов не слыхал.

– У нас в Нижегородской губернии все так разговаривают…

– Любопытно. Не откажите в любезности, объясните, что сии слова означают?

Мишель густо покраснел и понял, что пойман в ловушку. Разъяснить значение матерных слов без смущения он никак не мог. Выход из ловушки был единственный: следовало идти напролом.

– Не может того быть, что вы этих слов не знаете, господин поручик. Их все знают.

– Уверяю вас, не слыхал никогда…

– Вы смеетесь надо мной?

– Что вы? Просто любопытство разобрало: я к словесности тягу имею, много слов разных знаю, а тут – что-то новое… Так может быть вы мне все-таки разъясните?

– Простите, господин поручик, никак не могу! – буркнул Мишель, – сие наш уездный язык. Ванька у меня других слов не понимает…

В этот же день с просьбой разъяснить значение слов «уездного языка», к Мишелю обратилось еще несколько офицеров: к вечеру его уже так замучили сей немудрящей шуткой, что он не знал, что делать. Хотелось ответить дерзко и прямо, но мешали стыд и обида: он понимал, что все сии вопросы – лживы, что все знают, что слова сии означают, просто смеются над ним. Особенно обидным было, то, что среди шутников оказался тот самый – уже известный ему певец – капитан Муравьев-Апостол 2-й. Он уже несколько раз слышал, как он пел – и это могло примирить его со многим, даже с глупыми шутками и издевательствами со стороны сослуживцев, но когда он тоже, как остальные, подозвал его и начал – очень вежливо: «Господин юнкер, а на каком языке вы со своим Ванькой разговариваете?» Мишель лишь побледнел от обиды и сжал зубы: дерзить капитану он не хотел, а как ответить – не знал. Пришлось ответить так, как он отвечал другим:

– У нас в Горбатовском уезде все так говорят. И батюшка мой на язык остер. Ежели вы, господин капитан, хотите у меня о значении сих слов спросить… то я сразу вам скажу, что ответить не могу: сам не знаю. И Ванька мой не знает! А больше я вам ничего ответить не могу! – Мишель покраснел, отвернулся и бросился прочь. Ему показалось, что капитан смеется ему вслед, но он ошибался…

Сергей пошутил с ним от скуки: ждал уже более двух часов. Матвей, приехал из Полтавы – но не в отпуск, а в командировку. Брат был занят делами, а Сергей – свободен и ждал нетерпеливо – они сговорились ехать обедать к знакомым, он собирался петь там и желал, чтобы за фортепьянами был Матвей. Но дела задерживали брата: они уже опаздывали.

Он скуки и раздражения Сергей уже терял терпение: он не знал, чем себя занять. Мишель попался ему на глаза: Сергей вспомнил вдруг о шутке, связанной с этим мальчишкой, шутке глупой, но не лишенной изящества – ему такие нравились – особенно в чужом исполнении. Сергею хотелось скоротать хотя бы минуту тревожного ожидания… Он позволил себе пошутить, но не успел толком расслышать, что именно ответил ему Мишель: с улицы донесся цокот копыт. У подъезда остановилась коляска Матвея.

– Что ты так долго? – с досадой сказал он брату. – Обещал в пять часов быть, а сейчас семь без четверти. Я уже ждать тебя устал – глупости всякие делать начал.

– Не от себя завишу, сам знаешь. Прости. Что за глупости?

Сергей рассказал. Матвей посмеялся над стыдливым грубияном.

– Как зовут-то его?

– Михайла Бестужев-Рюмин, кажется…

– Подожди, так это же Прасковьи племянник! Помнишь… в Москве его видели, он у нас на Басманной обедал… Не помнишь?

– Как же помню! В мундире не узнал его…

– Зря ты с ним пошутил – он дураком родился: среди ее родни умных людей нет, да и она глупа. Дураки же, как известно, шуток не понимают, – Матвей терпеть не мог вторую жену папеньки и не упускал случая сказать брату о Прасковье что-нибудь желчное.

– Если дураку двадцать раз одну и ту же шутку повторить, то и он поймет… Я его обидел по-моему, Матюша, – огорчился Сергей.

– Забудь о сем. Было бы о чем тревожится. Если дурак – не поймет; если умный – простит…

Анна Муравьева-Апостол с детьми Матвеем и Екатериной

Иван Муравьев-Апостол

Васильков

Сергей Муравьев-Апостол

Михаил Бестужев-Рюмин