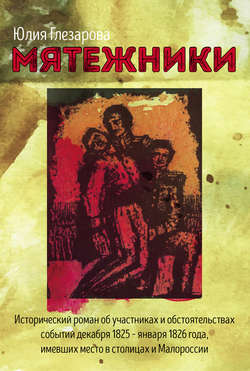

Читать книгу Мятежники - Юлия Глезарова - Страница 15

Часть вторая

Заговорщики

2

ОглавлениеФорменный сюртук Полтавского пехотного полка, на плечах – тяжелые эполеты штаб-офицера. Чин немалый, новые возможности. Только вот в отставку и отпуск пускать не велено… «Но это не надолго», – думал Сергей, – «Государь отходчив. Я ни в чем не виноват…»

Жарко. Липкий пот заливает ворот рубахи, лоб и глаза.

– Скажи, любезный, – обратился он к проходящему мимо солдату, – где дом господина полковника Тизенгаузена?

Солдат остановился, вылупил глаза на незнакомого штаб-офицера в родном полтавском мундире. Сергей повторил вопрос.

– Виноват, ваше высокоблагородие… Нынче воскресенье, дома они… беспокоить не велят.

– Где дом найти?

– Так вот он.

Солдат махнул рукой в сторону соседней хаты. Сергей вышел из кибитки, кивнул солдату:

– Спасибо.

Покосившиеся рамы в окнах, ветхая дверь, продавленное сотнями ног крыльцо. Со двора доносился запах нечистот.

«Бежать, бежать отсюда! Но куда? Некуда…»

Сергей постучался, дверь открыл денщик.

– Доложи… подполковник Муравьев… из Петербурга переведен. Явиться желает.

Денщик кивнул, скрылся за дверью, и через пару минут высунулся опять.

– Господин полковник просят, ваше сковородие…

Сергей вошел в маленькие сени, оттуда – в комнату. Убогая обстановка: соломенные коврики на полу, деревянный шкаф с запыленными книгами, паутина по углам, заваленный бумагами неструганый стол, такие же стулья. Окна по случаю жары открыты настежь. На стене – засиженные мухами гравюры «Переход французских войск через Неман июня 12 1812 года», «Молебствие союзных войск в Париже в день Воскресения Господня». Сергей знал эти гравюры, в Петербурге они продавались задорого, по двадцати пяти рублей, и были весьма популярны года три тому назад.

Тизенгаузен оказался пожилым, маленьким человеком, Домашний засаленный халат, вздымался на горбу, от этого полы свисали неровно. Пожелтевшие загрубелые пятки торчали из стоптанных домашних туфель. Полковник смущенно разгреб бумаги на столе, подвинул стулья.

– Извините меня, ныне обязанностей служебных нет, воскресенье… Отдыхаю, так сказать…

Тизенгаузен хлопнул в ладоши; явился денщик.

– Чаю подай дорогому гостю… Да проси жену мою сюда.

Денщик принес самовар, поставил на стол.

– Вы прямо из столицы к нам прибыли? – светским тоном спросил Тизенгаузен, нашаривая босой ногой засаленную туфлю.

Сергей кивнул.

– Столица… Не был я там давно… Почитай, – Тизенгаузен принялся считать, загибая пальцы, – лет двадцать… Да, двадцать лет.

В комнату впорхнула дама в розовом легком платье и красных сафьяновых туфельках; запахло духами, пудрой и немытым женским телом.

– Позволь представить тебе, душенька – подполковник Муравьев-Апостол, Сергей Иванович, из столицы у нам переведен… Супруга моя, Феодосия Романовна.

Жена полковника годилась ему скорее в дочери.

Сергей жил в Ржищеве уже вторую неделю. Служебные обязанности его были необременительны, вернее, их вовсе не было. Дусинька оказалась нежным и добрым созданием, она любезно согласилась сопровождать Сергея на прогулках. Окрестности Ржищева были весьма живописны: Днепр, холмы, два больших монастыря, церковь… Во время прогулок юная жена старого полковника говорила без умолку.

Дусинька происходила из Курляндской губернии, папенька же ее, отставной майор, был дружен с Тизенгаузеном и решил, что лучшей партии для дочери искать и не надобно.

– Я не люблю мужа и не любила никогда, – откровенничала Дусинька. Сергей слушал из вежливости. – По настоянию папеньки за него пошла. Неотесанный он… провинциальный… Одна служба на уме. У нас в Митаве общество было, балы, театр, кавалеры галантные… Ныне же заперли меня в Ржищеве, где и поговорить не с кем. Офицеры грубияны, еще хуже мужа моего… кроме, может быть, вас, Сергей Иванович…

Через неделю их общения Сергей понял, что знает о Дусиньке все – или почти все.

– Мне в столицу надобно, я б там блистала… Да кто меня в столицу возьмет-то? Мой Василий Карлович беден, потому что честен. Говорят о нем: копейки себе не возьмет. А жить на что? Вон господин Самойленко, поручик всего, а женился недавно, так жену свою сразу же в Петербург свозил, развлечения ради… Что толку-то мне, что муж мой полком командует? Умру в глуши этой – никто не узнает…

Она заплакала.

– Честь – выше выгоды, сие Богом установлено…

– А люди по-другому мыслят, – Дусинька обижено поджала губки. – Вы не поймете меня, вы из столицы сами… В Париже жили… Вам меня не понять…

– Я вас понимаю, Феодосия Романовна, – просто сказал Сергей, разглядывая пейзаж, что был для него новым, а для Дусиньки – привычным до отвращения, – мне чувства ваши близки. Всю жизнь я из города в город переезжаю, несусь, как лист, гонимый ветром. И ныне мне кажется, что ветер утих, наступило безветрие полное – и лег я на землю, и никуда не улечу отсюда более… Чувство сие необычно для меня… Я так жить не привык…

– Вы, Сергей Иванович, много путешествовали? – с жадностью спросила Дусинька.

– Много: да все не по своей воле. В детстве маменька с папенькой нас с братьями и сестрами по всей Европе возили, потом мы в Россию вернулись, в Киеве жили, в Москве… Потом война… Петербург… Пожалуй что, Феодосия Романовна, я по своей воле раз пять всего и ездил! – Сергей рассмеялся, – я с 14-ти лет в службе.

– Что ж так рано?

– Да так уж вышло…

– А меня батюшка с матушкой возили в Ригу, – похвасталась Дусинька, – какой город прелестный! Вы бывали там, Сергей Иванович?

– Нет, не довелось.

– Ах, как жаль! Великолепный город! Какие там пирожные подают! И в лавках товары удивительные, я у нас в Митаве не видывала таких! И улицы все камнем покрыты – не то что здесь… Впрочем, – она кокетливо надула губки, – вы Париж и Петербург видали: что вам какая-то Рига…

– Не жалейте, Феодосия Романовна, что Петербурга не видали – нет там ничего особого…

– А как же театр, свет, общество?

– Так ведь сие от скуки. Петербург – плоский город, на болоте выстроен, климат там нездоровый, жизнь скучная… Вот люди и жмутся друг к другу, чтоб себя развлечь… Зима долгая, холодная – а ударит оттепель, подует ветер с Маркизовой лужи – наводнения бывают. Дома целиком срывает, уносит… Люди гибнут…

– Ах, какой страх! – Дусинька поморщилась, – вы мне такое не говорите – я чувствительна ужасно! Лучше приятное что-нибудь расскажите…

– Рассказал бы с превеликим удовольствием, но лгать вам не хочу: нет в Петербурге ничего приятного…

Сергей вздохнул:

– Хотите, Феодосия Романовна, я вам историю одну расскажу… петербургскую?

– Ах, расскажите, расскажите непременно! – воскликнула Дусенька.

– Сударыня, – с некоторой торжественностью начал Сергей, – сие есть история истинно петербургская: ни в каком другом городе она произойти не могла… Представьте себе… молодого человека, что с юности привык почитать себя частью чего-то: семьи, полка… или иного какого учреждения. Счастлив тот, кто находит среди товарищей по службе не только сослуживцев, но и близких друзей. Жизнь его тогда проистекает легко и приятно… Таков и я был в Петербурге. Но я был наивен – в граде сем ничего устойчивого нет…

Они взошли на высокий холм, называемый Иван-горою; под холмом открывался живописный вид на речку Леглич. Сергей залюбовался блестящей на солнце водной гладью, задумался.

– Так сие – ваша история? – Дусинька взволнованно всплеснула руками. – Умоляю вас, продолжайте…

– Да, моя история, – продолжал Сергей грустно. – Представьте себе, сударыня, как сие целое, что составляло судьбу твою, – в один день распадается и исчезает. То, что определяло мою жизнь – старый Семеновский полк – исчезло, словно наводнением смыто… Хотя… вы говорили, что не любите про ужасное слушать?

– Ах, нет, нет… Я не хочу про ужасное, я спать потом не буду, – жеманно произнесла Дусинька, – но если сие ваша история, Сергей Иванович, то так и быть – расскажите…

– Благодарю вас, сударыня. Хотя… я уже рассказал вам все… Думаю, вы и так об истории Семеновского полка наслышаны: она всем известна.

– Муж говорил, что солдаты ваши бунтовали… – осторожно произнесла Дусинька.

Сергей видел, что история семеновская сама по себе его спутнице не интересна. Выслушивая его рассказы о жизни столичной, она хотела выведать, не осталось ли у него в Петербурге предмета, свободно ли его сердце? Нравиться ей Сергей не желал.

– Бунтовали… С государевой роты все началось, потом другие к ним присоединились. Полковник наш зверем был, солдат наказывал сверх меры, издевался. Не выдержали они. А как бунт начался, по телам офицерским прошли, меня вот чуть не затоптали… Я бунт пресечь пытался.

– Ой! – произнесла Дусинька, как показалось Сергею, без жеманства, искренне.

– Полковник потом говорил со мною, утверждал, что не виноват он, что солдаты сами начали… Да не поверил я ему, с трудом удержался от дерзостей. Ныне же в армии я, переведен, наказан, права на отставку и даже на отпуск лишен…

– У моего Василия Карловича солдаты никогда не бунтовали! – гордо произнесла Дусинька. – По праздникам, иногда, могут выпить и пошуметь, но чтобы бунт затеять… никогда такого не было!

– В сем счастье ваше, сударыня, солдатский бунт – зрелище не для дамских глаз…

Возле дома Тизенгаузена Сергей учтиво помог Дусиньке выйти из экипажа, проводил до дверей. Отказался от приглашения на ужин, сославшись на то, что ему надо еще написать несколько писем… «Верно, к ней будет писать!» – подумала Дусинька. Но она ошиблась…

Сергей не собирался писать письма. Он хотел спать. Последние два дня его терзала бессонница, и только общение с молоденькой женой полковника вызвало у него зевоту…

Он сам не понимал, что с ним происходит. Ржищев наводил на него бессонную скуку. В Петербурге ему не хватало дня, чтобы все дела переделать, со всеми встретиться, обо всем переговорить. Здесь же времени было много, день с утра до вечера тянулся долго, нудно – но проходил бесследно, не оставив памяти о себе… такой же был вчера, такой же будет завтра. В Петербурге он почти каждый вечер был у кого-нибудь в гостях или у него гостил кто-нибудь. Гости засиживались за полночь, кто-нибудь обязательно оставался ночевать. Так было заведено, раз и навсегда. Сергею казалось, что так будет всегда – как полковое учение, как вечерняя заря после поверки.

Здесь, в Ржищеве, все оказалось по-другому: Сергей впервые в жизни оказался в одиночестве. Сначала он даже обрадовался этому обстоятельству, столь естественному для европейца и странному для русского человека. Спустя неделю после приезда в Ржищев, он понял, что ошибался. Одиночество было ужасно. Здесь, в Ржищеве, Сергей понял, что не может спать, не слыша рядом человеческого дыхания.

В одиночестве ему снилось все время одно и то же – бой под Красным, рукопашная, его рука с ножом, взлетающая к чужому горлу, и страшная мысль – «Только бы не убить!», мысль дикая в таких обстоятельствах, грязь под ногтями, кровь, растекающаяся по земляному полу.

На следующее утро Сергея разбудил тревожный барабанный бой.

Тяжелые свинцовые тучи висели над местечком. Ржищев тревожно гудел; люди выбегали из домов, охваченные тревогой и любопытством.

Полк был выстроен на плацу. Чуть поодаль стоял Тизенгаузен, оба батальонных командира, полковой и батальонный адъютанты. Полковой адъютант, поручик Цевловский, встал перед фронтом и поднял руку.

Барабаны смолкли; раздались резкие команды. Солдаты расступились. Сергей увидел трех офицеров: штабс-капитана и двух поручиков. Они шли, низко опустив головы, ни на кого не глядя; следом медленно двигался конвой под командой унтер-офицера. Штабс-капитан был уже не молод, лет сорока; лицо его, круглое, бледное, одутловатое, выдавало человека сильно пьющего. Оба поручика были молоды, по виду – совсем дети. Один из них то и дело вытирал глаза рукавом. Унтер-офицер расставил их перед фронтом, на равном расстоянии друг от друга. Цевловский достал из-за пазухи бумагу и принялся громко читать.

– …Всех их троих, лиша чинов, дворянского достоинства, а Грохольского и ордена Святой Анны 4-й степени, – бубнил Цевловский, – написать в рядовые впредь до отличной выслуги с определением Грохольского в Черниговский, Здорова в Алексопольский, а Жиленкова в Кременчугский пехотные полки…

Цевловский поднял руку; барабаны забили дробь. В воздухе запахло гарью: один из солдат поджег заранее подготовленный костер. Сергей почувствовал, как холодеют ноги. Унтер-офицер подошел к штабс-капитану и положил руку на эполет.

– Не смейте! – донеслось до Сергея. – Я воевал, я кровью заслужил…

– По конфирмации его высокопревосходительства генерала от инфантерии графа Сакена! – ответил Цевловский.

Больше Сергей ничего не видел и не слышал. Ноги его подкосились и в глазах потемнело.

– Воды! – в испуге крикнул Тизенгаузен, хватая его за руку.

Вечером, придя в себя, Сергей отправился на гауптвахту. Караулом командовал поручик Юдин, с которым он уже успел познакомиться.

– Поручик, прошу вас, мне непременно нужно поговорить с арестантом, с рядовым… Грохольским, – Сергей с трудом вспомнил его фамилию.

– Не положено, господин подполковник, – официальным тоном сказал Юдин.

И добавил, уже искренне:

– На что он вам, Сергей Иванович? Вы здесь человек новый, а нам он хорошо известен, как и друзья его. Истории такие у нас тут, почитай, раз в полгода случаются. Пьяницы они запойные, напились и надерзили батальонному, да потом еще избить его хотели, когда он рапорт написал…

– Но люди ведь… Арестанты… Пустите меня, прошу вас.

Юдин пожал плечами:

– Ступайте, только быстро возвращайтесь. Неровен час придет кто…

В комнате, где содержался Грохольский, было темно, и Сергей, закрыв за собою дверь и привыкая к полумраку, не сразу разглядел арестанта. Меж тем, Грохольский увидел его и вскочил, вытянувшись во фрунт.

– Сядьте… Как имя ваше?

Грохольский удивленно посмотрел на Сергея.

– Звать меня Дмитрием, – сказал он, садясь на кровать. – Чем обязан, господин подполковник?

– Я хотел… узнать, нельзя ли чем помочь?

– Помочь? – Грохольский рассмеялся. – Можно помочь. Водки прикажите принести, пить не дают уже который месяц. Все допрашивают, судят…

Сергей смешался.

– Водки… на что она вам? В нынешнем вашем положении…

– Водка хороша в любом положении… она нервы успокаивает. Особенно после такой вот экзекуции…, – Грохольский сжал кулаки. – Ну ничего, я в Черниговский полк переведен, уеду туда, привыкнут там ко мне… Я и сбегу. Найду и убью гадину!

– Кого убьете?

– Майора моего, батальонного, он во всем виноват. Да, я пьян был, когда при роте своей спорить с ним стал… Но кто ж не пьет ныне? Он и сам бутылочку любит, доказано сие, он в отставку отправлен. Ежели б тогда рапорт свой не написал – ничего б и не было. Убью гадину!

– Не надо… Его, как и вас, пожалеть надобно…

Грохольский вскочил, глаза сверкнули лютой злобой.

– Вам что нужно-то от меня, господин подполковник? Вы исповедовать меня пришли? Так на то попы есть. Может, вам допросить меня велено? Так я уже осужден, и более сказать мне нечего.

– Я жалею об вас…

– Не надо обо мне жалеть! И батальонного моего не надо! Я вас знаю, вы из гвардии к нам присланы… Кому-то там надерзили, как и я. Только вас сюда с повышением, а меня… – он неопределенно махнул рукою. – Вы в столице с нашей жизнью гарнизонной незнакомы были, поглядим, что запоете вы года через два. Когда осмотритесь и поймете, что здесь… грязь, пошлость и скука смертная… и нету выхода. Если только, – он злобно улыбнулся, – ваше высокоблагородие к бутылочке не пристрастится.

– Я хочу быть вам полезен, – повторил Сергей, вставая. – Скажите, что я могу сделать для вас?

– Убирайтесь к черту! – отрезал Грохольский, лег на кровать и отвернулся к стене.

Утром Грохольского увозили в Черниговский полк. Сергей видел: его новый знакомый, одетый в солдатский мундир, пытался залезть на крестьянскую телегу, но у него ничего не получалось. «Набрался уже, мало тебе вчерашнего», – сурово проворчал конвойный солдат, помогая ему. «Здесь грязь, пошлость и скука смертная. И нету выхода», – вспомнил Сергей. Небо было затянуто сизым, но дождь все никак не начинался… Летние грозы в это затянувшееся лето обходили Ржищев стороной, грохотали на том берегу Днепра, а здесь были видны только тучи на горизонте…

Сергей писал Матвею, просил приехать. Но брат в Полтаве был занят службою и тяжбой за Хомутец: Иван Матвеевич нетерпеливо ждал в Петербурге исхода дела. Отношения между Матвеем и папенькой были натянутыми, Матвей в письмах жаловался на папеньку, папенька – на Матвея. Приходилось успокаивать одного, урезонивать другого. Матвей был упрям, папенька – эгоистичен. Получив очередное письмо от Матюши, Сергей вдруг понял, что почти не рад ему: письма брата были все об одном и том же, зачастую – теми же словами… Служба, тяжба, Хомутец, сетования на эгоизм Ивана Матвеевича, жалобы на здоровье, сдержанное сожаление по поводу разлуки с братом… и все. Письма отца были интереснее, в них был блеск ума и стиль, но сводились они все к тому же – тяжба, Хомутец, жалобы на Матвея.

В переписке Сергей не находил ни утешения, ни развлечения. Писать было интересно тогда, когда чувства, впечатления занимали ум и сердце. Ум и сердце же его были ныне свободны…

Музыка тоже не утешала, ибо петь в Ржищеве было не для кого … Он выписал из Киева инструмент, но тот быстро покрылся серой пылью: Никита совсем обленился и не давал труда себе лишний раз стереть ее. В отличие от Сергея, он спал целыми днями и находил Ржищев весьма приятным местом – тихим и покойным, в отличие от шумного Петербурга. Сергей не завидовал Никите: разница вкусов была всего лишь отражением их неравенства.

Никита был раб тихий и добровольный. Он искренне считал, что ему повезло: господа у него добрые, знатные и богатые. Он был доволен своей судьбою, не искал большего – и искренне негодовал на тех, кто поступает иначе. С его точки зрения мир был прост – существовали господа и их люди. Остальное же было от лукавого. Господа были образованные и служили, люди же служили господам. Но не потому, что были необразованные – а потому, что так заведено Богом.

Вскоре после случая с Грохольским, после непрерывных сухих гроз, дары, духоты и нескончаемой скуки, Сергей понял, что хочет одного – навсегда снять с себя мундир. Уехать отсюда. Уйти в отставку. Бросить службу. Сие было недостижимо, и оттого – вдвойне заманчиво.