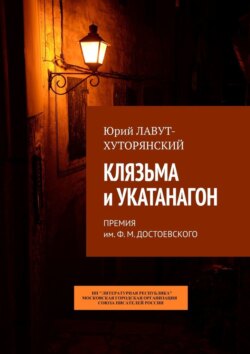

Читать книгу Клязьма и Укатанагон. Премия им. Ф.М. Достоевского - Юрий Лавут-Хуторянский - Страница 7

ЧАСТЬ 1. КЛЯЗЬМА

Глава 4

ОглавлениеДеревня Поречье на высоком левом берегу Клязьмы уже не могла называться деревней в том смысле, как это понималось раньше, когда на нескольких деревенских улицах проживало сто, двести семей, когда в каждом третьем доме у тебя родственники и жизнь – как нательная рубаха, которая сушится во дворе: она хоть и твоя, но видна всем соседям и, как другие рубахи на других веревках, много раз обмусолена нескромными и равнодушными взглядами – и только когда от порыва ветра снизу, с Клязьмы, она, висевшая привычно одеревенело, вдруг вся целиком взмывает выше забора, обрывая гнилую веревку – «Господи, в реку полетела» – ахнут разом старухи, сидящие у окошек в окрестных домах. Остались ли где-нибудь эти прежние деревни? Нет уже этих, теперь почему-то трогательных, способов человеческого общежития, а скоро не останется даже и остовов десятков миллионов старых деревянных жилищ: добьют их дожди, гниль и холода.

Перемены в устройстве жизни казались невозможными и противоречили уже самой сути граждан, их беспомощному и зависимому состоянию. Задорные песни заменили им движение времени, которое давно бежало где-то вдалеке от медленных и тяжелых русских деревень. Когда в девяностых московская буча докатилась сюда новыми словами, новыми законами и новой свободой, унизив и высмеяв прежние лозунги и прежнюю гордость, оказалось, что, кроме как в песнях, нет ни общинной народной закваски, ни верности идеям, ни любви к земле. Старая жизнь рассыпалась, как рассыпается с ходу наскочивший на валун изношенный трактор: от глухого удара в брюхо выпадает двигатель и разлетаются по земле рычаги, болты и резинки, и только два стертых колеса еще вихляются по сторонам пыльной деревенской дороги. На сыром морозце да на весеннем солнышке усталое железо осыпается ржавой пылью, и скоро нельзя даже поверить, что эта жалкая кучка металлолома могла когда-то рычать и двигаться. Новая сельская реальность породила новые надежды на благосостояние, связанные прежде всего с предстоящим дележом общей земли. Делёж этот шёл долго и конфликтно, со страшным криком ветеранов на общественных собраниях, руганью в семьях и обманами, разрушавшими человеческие отношения, а спустя два-три года стало ясно, что от куска земли в несколько гектаров благосостояния, кроме как от земель, ближних к Москве, возникнуть не может. Оказалось, что бесконечная русская земля стоит недорого: то, чего хватает, не очень-то востребовано, и как раз того, чего не требуется, хватает на всех, да ещё пойди найди желающего купить эту землю, чтоб потом убиваться на суглинке. Фермерское хозяйство, которое попробовали организовать особо самоуверенные, потребовало такого труда, квалификации и терпения, каких давно уже в этих краях не водилось. Прежняя советская беззаботность, равенство в нищете и утренний песенный задор громкоговорителя показались теперь счастливыми, имеющими уникальный человеческий смысл и соответствующими глубинной народной природе. Но, увы, увы, невозможно вернуть убежавшее время и детство, такое милое и обаятельное, хоть и проведенное в детской колонии…

***

Весь прошлый год Никитину приходилось не столько жить с семьей в Москве, сколько заниматься развитием бизнеса в ближних губерниях, в которых он хотел поставить торговлю металлом на стальные местные ноги. В Смоленск, Тверь, Курск и Брянск ездил часто и каждый раз на несколько дней: по самым мелким вопросам встречаться нужно было не только днем в кабинетах, но и вечером в ресторанах с местными чиновниками. Ко всему прочему, ещё год назад Павел начал выбирать место для семейного поместья и, как только определился, сразу же начал строительство дома с садом и на холме, с которого видны были местные просторы. Вдохновлён был почти как в первые годы жизни с женой, но вдруг стало понятно, что проект семейного переселения в усадьбу отменяется. Без Татьяниного согласия это было невозможно, а её согласия на переезд не было. Татьянин бизнес всё больше приспосабливался к чиновно-государственной машине и специфическим нуждам госпредприятий, доходы росли, известность и занятость её мало что оставляли семье, а специфический общественный темперамент поглощал всякий другой. Чиновные серьёзные люди, ласково глядя специальными глазами, уже спрашивали: Татьяна Ивановна, что-то мы Вас не видим, Вы где? Вы с кем? Имелось в виду, что ей пора вступать в «Единую Россию». Энергия и служба этих, пусть продажных и стремящихся почти исключительно к личной выгоде, людей, казались ей спасительными среди российского болота. Успешная, с ясным взглядом, обаятельная женщина с профессиональными связями и собственными финансовыми возможностями, да еще возглавляющая общественную организацию, защищающую права женщин и детства, – она становилась заметной фигурой и уже стала появляться на телеэкранах поблизости от вторых, а иногда даже и первых лиц государства. У нее теперь тоже была большая машина, ей нравилось ездить на джипе, много зарабатывать и быть частью сложного механизма, действующего в государстве.

В октябре, в один из выходных дней, вечером, Татьяна вернулась домой напряжённая, в глаза не посмотрела, не ответила на его «добрый вечер», сразу пошла в ванную, а потом в спальню. Понятно было, что последует разговор.

Он сказал из кухни, громко:

– Татьяна, может, сначала хоть чаю вместе попьём?

Она ответила:

– Вы с Машей пейте, и пусть она идёт спать. Я полежу.

Когда он пришел в спальню, она сказала:

– Паша, ты возобновил старые знакомства.

– Что значит «старые»?

– Прежние, во Владимире.

– Тат, мне ведь карьеры не делать, я вообще старые знакомства не прерываю.

Татьяна пошла на кухню и вернулась в спальню со стаканом воды, выпила лекарство и поставила стакан на тумбочку возле кровати:

– Дело серьёзное, Паша, давай говорить откровенно.

– Нет проблем, давай.

– Ты поддерживаешь материально, а фактически состоишь в руководстве владимирского отделения, в котором до двухсот юношей и девушек. Это так?

Он давно понимал, что найти с ней компромисс можно будет только опираясь на лёгкое, почти что шутливое отношение к разнице во взглядах. Ему показалось, что она смотрит на него оценивающе, так, как, возможно, смотрела бы на рассыпавшиеся дешевенькие бусы: собирать или сразу сгрести в помойку.

– Выследили, демоны!

Сказал при этом так горестно и проникновенно, что она невольно улыбнулась: – Я не думаю, что тут можно будет отшутиться.

– Ладно. Одно условие: не утяжеляем.

– Давай сегодня без условий.

– Опять хорошо, говорим без условий. Одно лишь условие: откровенность и честность.

– Честность? Ну, хорошо. Думаешь, Паша, это я с тобой нечестна?

Он внимательно посмотрел на нее, понял, что хватит шутить, нужно говорить очень точно и стал объяснять, подбирая слова:

– Говоря слово «честность», я не подозреваю тебя в желании обмануть и не говорю, что ты меня обманываешь, я говорю про отработанное и уже автоматическое, чиновничье лукавство и хитрые шпионские методы, сейчас уже приспособленные к решению любых вопросов. Вас ведь научают всему этому, да, Танюш?

– Нас научают, Паша, умению вести диспут и достигать результата, это часть профессии депутатов, политиков и общественных деятелей. А лукавство – это про бизнес.

– Ну да, про бизнес тоже, но можно ли вот тут, – он положил руку на кровать, – отставить все эти депутатские методы и государственные приёмы, или это уже невозможно?

Она приглушила звук телевизора и смотрела на него внимательно:

– У меня это всегда остаётся за порогом, будь уверен.

– Спасибо, дорогая. Тогда скажи, пожалуйста, своей половине простую вещь: откуда идёт информация, кто тебе это сообщил и такими ли точно словами.

– Я не уверена, что могу тебе назвать фамилии.

– Ты не знаешь их фамилии?

– Нет, фамилии их я знаю.

– Так, понятно. Ну хорошо, не надо фамилий, назови государственный орган, в котором служат эти бдительные люди.

– Орган тот самый, Паш, не мудри. Скажи мне о том, что ты намерен делать.

– Нет, дорогая, ты не договорила. Был еще вопрос о том, сообщили ли тебе именно то, что ты сказала.

Татьяна молчала и смотрела на него.

– Можно я предположу: тебе сказали по-другому, но посоветовали начать разговор круче, именно с обвинения, чтобы услышать оправдания, так, да? Не обошлось без психолога в погонах? И обрати внимание, дорогая, как ты привычно уже этим пользуешься.

– Да, Никитин, ты умный, но суть-то не в этом, не в подаче, суть в том, что до уголовки один шаг. Ты же знаешь, что это экстремистская и запрещённая организация.

– Слыхали, да.

– Ты что, разделяешь… сейчас, вспомню, да: «слияние самых радикальных форм социального сопротивления с самыми радикальными формами национального сопротивления»! А? Самых радикальных с самыми радикальными. А что это, Паш, – самые радикальные? Это что? Насилие? Убийства? Как понимать, скажи мне… Молчишь? А вот такой лозунг: «Завершим реформы так: Сталин, Берия, ГУЛАГ!» Паш, ты что? Ты же нормальный человек! Что ты делаешь?..

– Ты бог знает с кем советуешься о том, как поработать со своим мужем. И они тебя учат нападать и уличать, а не обсуждать. А я тебе говорю, дорогая: суть как раз в том, что ты считаешь уже возможным употреблять дома, со мной, эти гэбистские штучки, пусть даже из самых лучших побуждений, и я не буду с тобой говорить абсолютно ни о чем, пока мы не согласимся в этом пункте: все это б… дство ты оставляешь там, снаружи, а здесь ты жена своего мужа.

Татьяна стояла и смотрела на него, дыхание ее становилось все тяжелее, а лицо краснее и краснее, и вдруг она закричала:

– А ты свое б… дство где оставляешь? На трассе с проститутками? А?! Как ты смеешь говорить мне такое… ты… там… там… чем занимаешься… в машине…

Она зарыдала в голос и вышла, хлопнув дверью. У него все внутри оборвалось…

Если ехать по Горьковскому шоссе, то по трассе, за Омутищами, был малоприметный поворот направо, грунтовка тут же уходила в лес и там, метров через сто, заканчивалась поляной. На повороте этом вечером и ночью, зимой и летом стояла здоровенная бабища, которую постоянные пользователи звали Опа, подходила к тем, кто притормаживал на обочине и, заглядывая в приспущенное окно, говорила неправдоподобно тонким голоском: «Девочки хорошие». Те, кому хорошие были нужны, доезжали до поляны, где перед ними полукругом выстраивалось до двух десятков девушек. Можно было посветить на них фарами и выбрать, не выходя из машины, а можно было выйти, пройтись вместе с худой неулыбчивой блондинкой вдоль всего ряда, разглядеть, спросить возраст, услышать красивое женское имя, откуда родом, посмотреть грудь или легонько погладить зад – последнее давало хоть насколько-то точную информацию. В случае каких-то особых пожеланий обращаться нужно было к блондинке, а та уже договаривалась с девушкой о прибавке за дополнительный десерт. Но у Павла никаких особенных прихотей не было, с третьего раза блондинка уже всё про него понимала, и к нему выходила именно такая девушка, как нужно: молоденькая брюнетка. На соседней поляне он мог посидеть с ней в машине, поговорить немного, девушка аккуратно раздевалась и склонялась к его брюкам, а он просовывал ей руку между ног. Это была давняя история, прервавшаяся на несколько лет из-за появления Тани…

Он не представлял, как это отмаливать у жены. Думал, что это невозможно, сам не простил бы никогда. Он встал с кровати, оделся и вышел из квартиры. Брак их на этом, видимо, закончился, и он не знал, как будет жить без неё и, видимо, без Маши – она не отдаст дочь. Это было бы что-то невозможное, пустота бездыханная… Попробовать выкрутиться? Сейчас же, вот сразу, сейчас придумать какой-нибудь вариант с чем-то менее значимым, в смысле измены, с каким-нибудь психологическим извращением: только смотрел, например, сам их не трогал… или попробовал один раз и всё, больше как отрезало… Нет… нет. Нельзя. Нельзя лгать вообще. Надо идти и говорить, как есть… что не имело для него значения… нет, не поверит, не врать, говорить, что не могу без нее. А с этим давним всё теперь, отрезало навсегда… Сказать, что по-настоящему не надо было на самом деле никогда, это всё технически, с тех времен… Нет, так тоже не надо… Только просить простить: чтоб простила один раз и навсегда… готов поклясться, Таня, поверь пожалуйста… Он ходил и говорил сам с собой, и перебирал, сверяя слова со своим раскаяньем, пока не показалось, что вот так будет честно и что так сможет сказать, и что так есть шанс…

Когда он вернулся, она лежала в темноте с открытыми глазами, лицом в потолок. Было совсем чуть-чуть света от уличного фонаря. Он вошёл, прикрыл дверь и стал говорить всё, чем набухла за час несчастная совесть.

Она лежала и думала, что нужно спросить его, пользовался ли он презервативом, и ещё ей хотелось знать, была ли это всё время одна и та же или разные, и спросить, чего ему не хватало. Как-то одновременно она слышала всё, что он говорит и обдумывала эти свои мысли и плакала.

Глаза его привыкли к темноте, и он не только слышал её дыхание, всхлипы и потягивания носом, но и видел движения руки, сгонявшей из-под глаз маленькие, поблёскивающие от фонаря, слёзные лужицы. «Потому что лежит без подушки», – мелькнула дурацкая мысль.

Он всё сказал, она лежала и ничего не отвечала. Ему нетрудно было ждать, он думал, что эту решающую тишину нужно запомнить, если можно запомнить тишину.

Потом вдруг он услышал её медленный шепчущий голос:

– За Гусем-Хрустальным, на тихой станции Тума, я пересела на поезд узкоколейки. Это был поезд времен Стефенсона. Паровоз, похожий на самовар, свистел детским фальцетом. У паровоза было обидное прозвище: «мерин». Он и вправду был похож на старого мерина. На закруглениях он кряхтел и останавливался. Лесное безмолвие стояло вокруг задыхавшегося «мерина». Запах дикой гвоздики, нагретой солнцем, наполнял вагоны. Пассажиры с вещами сидели на площадках – вещи в вагон не влезали. Изредка в пути с площадки на полотно начинали вылетать мешки, корзины, плотничьи пилы, а за вещами выскакивал и их обладатель, нередко довольно древняя старуха. Неопытные пассажиры пугались, а опытные, скручивая козьи ножки и поплёвывая, объясняли, что это самый удобный способ высаживаться из поезда поближе к своей деревне. Узкоколейка в Мещерских лесах – самая неторопливая железная дорога в Союзе…

Он подошел и сел на ковер около кровати. Помолчали.

– Это откуда, Тат?

– Константин Григорьевич Паустовский, «Мещерская сторона», повесть, отрывок… Твоя мама задавала… Только там: «я пересел», а я исправила на «я пересела».

Он встал на колени около кровати и сказал:

– Пожалуйста, Таня, моя единственная и любимая на всю жизнь, прости меня, пожалуйста, прости мне этот грех и поверь мне, поверь один и последний раз, – и стал ждать приговора. Она лежала и молчала, а он ждал.

– Какое это уродское слово, – сказала она, – отрывок… блатное прямо… эй, ты, отрывок, прочти-ка нам отрывок… Расскажи-ка мне, как это всё происходило…

– Не стоит, Тат…

– Выкладывай.

Он, тщательно отбирая слова, попытался от третьего лица рассказать канву, она лежала молча, потом сказала: понятно. Плакала и ещё через какое-то время снова сказала: понятно. Потом:

– Ладно, Паша, прощаю. Один раз.

– Спасибо. Два не потребуется.

У него тоже глаза были мокрые, он улегся рядом с кроватью и сказал шёпотом:

– А ты ведь не училась у моей мамы, она тебе это не могла задать… – Его как-то постыдно радовали её слезы и её горе, опровергавшие его ревнивые подозрения последнего времени.

Татьяна тоже ответила не сразу:

– Ну да, она была в другом классе, подружке моей задавала, а в моём классе ещё чья-то мама это задала, и мы учили вместе…

Дни после этого пошли тихие и осторожные, будто крались на мягких лапах, чуть поводя по сторонам косыми глазами. Через пару недель она решила, что не хочет, чтобы их семейные проблемы влияли на его политические позиции, пусть он действует так, как считает правильным, но она хотела бы понять и оценить перспективу для себя.

– Мы не договорили тогда, Паш, – сказала она, – а это нужно договорить и принять решения.

Ему мгновенно стало понятно, что последовательный и жёсткий подход, сами эти её слова с оттенком официоза и его вина, продолжающая отравлять их отношения, должны поставить его прямо вот сейчас перед выбором. А он уже всё решил с этим выбором.

– Танюш, если для тебя это важно так же, как и наши личные вопросы, то можем не возвращаться к тем разговорам, ты просто скажи, как надо поступить, я так для тебя и сделаю, давай мне любой вариант, – предложил он.

Она подумала и сказала:

– Соблазн есть, Паш, но так не пойдет, не хочу диктовать, давай обсудим.

– Можем сделать знаешь как? Я изложу тебе свои соображения, и если ты будешь против, тогда уже сделаем, как ты скажешь.

– Ладно, хитрец, посмотрим, давай, излагай.

Раньше, когда она его обзывала или дразнила, это означало, что можно обнимать, целовать и идти дальше, сейчас это, боже мой, могло быть прощением:

– Первое, Танюш, насчет нацболов. Это, конечно, была их полная глупость, эти лозунги. Да, не только лозунги, ещё и практика, да, но это глупость от отчаяния, от торопливости, от необходимости что-то противопоставить. А что они могут противопоставить? Учти общую запуганность и запутанность. Что им, молодым людям, противопоставить своей слабости и своему унижению? И это, Таня! Это преодолено на сегодняшний день, понимаешь? Это большая победа! Сейчас уже совершенно другие слова и лозунги, другая степень агрессии и другое отношение к насилию – вот это очень важно, очень. Тебе, может, это не доложили, но уже всё по-другому! И они должны были тебе сообщить, что и Денис, и я – мы члены международного евроазиатского славянского союза, а не НБП. Это другая организация, и люди там руководят совсем другие, и не о чем тебе беспокоиться. Ты понимаешь, что мы за много-много десятилетий первые свободные люди в России? Звучит пафосно, но это так! Поколение наше, имею в виду, часть поколения. И мы с тобой, Таня, как неравнодушные и состоятельные люди, должны видеть ясным взглядом тяжелейшее положение с русской нацией, отчаянное положение молодёжи в провинции. Если ты в Судогде назвала ситуацию распадом, то в Смоленской, Брянской, Тверской – исконные русские земли, между прочим – там просто погибель. А почему? Почему это вообще возможно, когда у государства столько денег? Спроси любую сволочь в любой, до самого верха, администрации: что ты больше всего в жизни любишь, сволочь? Она на весь экран перекрестит свою скуластую харю и скажет, что больше всего на свете любит Россию, бескрайние просторы и вообще всё русское.

– Паша, – сказала она спокойно, – мы проиграли огромный исторический процесс, и у этого есть последствия, распада не остановишь, пока не вымрет заражённое поколение.

– Проиграли процесс, Танюш? Очень юридически звучит, кто прокурор, судьи?

– Думали выиграть, не просто так ведь пошли, хотели всех сделать, обойти на повороте, возглавить – и проиграли. Понты, крутые русские понты. Семьдесят лет отрицательного отбора, против природы. Сейчас всё, финиш – страна синхронисток.

– В каком смысле «синхронисток»? – его радовало, что они говорят почти что нежно на такую тему.

– Это я так, это для себя у меня такое сравнение. В простом плавании у нас не получается, а в синхронном мы лучше всех. Имитация равновесия и синхронность. Это мы. Выступление их видел, всё время нужно что-то изображать: улыбочка, лёгкость, ноги молотят из последних сил, а ты вроде бы на суше, идёшь и людям улыбаешься, рукой машешь, вся команда, синхронно, по грудь в воде, понимаешь? Сам принимай решение, но моя карьера рухнет, если ты будешь продолжать.

– А может, наоборот, Тат? Продвигают таких, на которых в папочке есть материал, такие безопаснее, комитет-то – он безопасности комитет.

– Вот-вот, я об этом и говорю. Буду я там болтаться на ниточке, как чайный пакетик: в любой момент потянут – и в мусорное ведерко.

Они оба расхохотались. Он подошёл и обнял её.

– Спасибо, Тат, что так говоришь.

– И еще один момент, Паш… Давно хотела сказать… глупость, но как-то угнетает меня иногда, что не сказала… о моей жизни в Москве, которая была ещё до наших отношений. Судя по тому, что ты меня никогда об этом не спрашивал, у тебя какое-то своё об этом представление… а то бы не выдержал, спросил. У меня тогда были мужчины, там, где я работала… руководители этих фирм… трое. Потом, после нашей второй ночи – никого никогда не было…

Тишина была очень долгой, оба молчали. Татьяна встала и ушла на кухню, беззвучно там убирала, ожидая, когда он подойдет. В спальне по-прежнему была тишина, и она начала готовить ужин. Он, наконец, задвигался там, в спальне, вышел на кухню и сказал, что хочет поехать в колхозы, от ужина отказался – она не стала возражать, только смотрела искоса за его движениями: он хлопал дверцами, видимо, свою чашку искал, налил воды из чайника, но слава богу, заметил, что горячая, вылил, налил из-под крана, поставил чашку и вышел. Собственно, она сразу понимала, что ранит его, но по сравнению с его изменами и его виной никакая её прошлая история не могла сравниться, вообще никакая, потому что в ней не было обмана… Да, вероятно, вечер у него будет испорчен, и может лучше было бы промолчать, но он мог узнать со стороны, и это было бы хуже, известность её растет, и гадость какая-нибудь, приукрашенная добрыми людьми, может прилететь откуда не ждешь.

Павел с дороги позвонил Ивану, который отвечал у него за достройку дома, хозяйство и благоустройство участка, сказал, чтоб открыли ворота, но к нему не лезли и завтра не будили. Иван Данько, крепкий черноволосый мужчина сорока пяти лет, давний его знакомый с Западной Украины, оставил под Львовом семью ради заработков в России и жил теперь у него, рядом, в отдельном домике со старшей дочерью, легко краснеющей веснушчатой девушкой. Это был, с одной стороны, очень вежливый человек, а с другой, жёсткий и циничный наблюдатель за всей окрестной жизнью и окрестными людьми, для которых новая стройка и новое растущее хозяйство среди пустыни нищеты появились как божий дар, молодая роща, полная даров леса, а Иван в этой роще был чем-то вроде лесника.

Павел ехал, сосредоточенно глядя вперёд, в темноту, трасса была пуста, значит, можно уложиться в три часа, он пробовал поискать радиостанцию, но что музыка, что разговоры раздражали.

«В первый их раз, получается, она изменила прежнему любовнику… могла жить как хочет, её право, у него у самого… В том, что она сказала, не было обмана, мы не договаривались всё друг другу рассказать… и что тогда не так? Всё как у всех. Баланс, если учитывать его прошлые истории. Он подъезжал к Омутищам, скоро будет баба на обочине. Да, вон она, Опа, точно, здоровенная – и чья-то машина стоит… Её обиду я совсем ведь не чувствую, вину знаю, а чувства её не воспринимаю, не чувствую. Она отомстила… не опасается больше за их отношения, не дорожит… Тогда освобождался Картушев, ждала-то, видимо, Картушева, а тот не соизволил, сразу популярность пошла, деньги, поклонницы, вот она тогда и решила за него идти. В их отношениях не получалось без брака, он боялся ее потерять… а другие, как выяснилось, не боялись, попользовались и до свидания, или это она попользовалась? Одинокая, сама собой распоряжалась. Что тогда не так? Бабу с такой историей он не взял бы в жёны – вот в чём дело!» И тут же одёрнул сам себя: ага, придумывай, не взял бы он! Это она раздумывала, а он-то был готовенький, не задумывался ни о чём: красота и ум. Достоинство какое-то у неё было и ему казалось, что это и означает – чистота. Самостоятельность, недоступность, шуточки её… вредность такая специальная женская, наряды, планы, постель – всё ему нравилось и всего хотелось. Девки красивые, и даже с мозгами, попадались, но без чистоты не щемило, наоборот, красивая доступная была противней, чем некрасивая. А с Таней он даже и не задумывался… Он хорошо знал, как тогда складывались и на чём держались связи: молодых девок у некоторых его дружков могло быть по две и по три, то есть по одной в разных местах, на каждой фирме. Их водили в ресторан, в кино и в баню, бывало и общей компанией, давали денег, пока не надоели – и это были не проститутки, обычные девушки, которым то ли некуда было деваться, то ли им другого и не надо было – и он таких видел сразу. А её он и не думал подозревать, или что-то разузнавать, а ведь легко мог познакомиться с последним её начальником… она была у них на зарплате и они драли её как обыкновенную шлюшку… может премию давали… хоть бы один был, любовь-морковь… а то практично очень, всё это последнее пионерское поколение – проституточки, Достоевский в мармеладе. Он хотел не такую, как все они… такой вот был хитрец: сам такой, как все, а хотел не такую, как все… и нашёл ведь! Но оказалось, что такая как все…

Машина его въехала в открытые ворота, в окнах горел свет. Дорога была мучительная, он поставил машину прямо у крыльца, прошёл в дом и сел на кухне: стол был накрыт, горячая сковорода стояла посреди плошек с закусками, пахло жареной картошкой. «Не хочу депрессняка, не хочу, не хочу, это не измена, мне тут и сказать нечего, я сам в дерьме по уши». Он выпил коньяка, разжевал маленький соленый помидор – Лиза совсем без понятия, к коньяку поставила узкие рюмки и солёные помидоры – и вышел через чёрный ход из дома на двор. Луны не было, свет из окон еле освещал участок и груды стройматериалов. Среди общей грязи, дощатой опалубкой были высоко выгорожены дорожки, набитые крупным серым гравием. Он встал на этот зыбкий гравий и осторожно двинулся по дорожкам, проложенным широкими петлями по всему участку, оглядывая что сделано за время его отсутствия, снова вернулся в дом, выпил ещё две рюмки и опять вышел во двор. «Мужик говорит: вот нашёл, моя единственная, моя вторая половинка… нашёл вторую, значит, найду и первую, самого себя то есть, ха-ха. Кого ж ты искал себе, какую половину, к чему эта половина, когда ты сам ещё полуфабрикат. И разве он может выбрать при своей спермо-зависимости… а?.. вот он и выбирает незнамо чем, отрежь сначала себе член, потом выбирай. Не по пьяни же это хлысты делали, хотели обмануть природу в ответ на ее подлость… хотели смотреть не одурманенной башкой… а что там смотреть, ничего не увидишь, если ты не физик с телескопом…»