Читать книгу Стреноженная Россия: политико-экономический портрет ельцинизма - Юрий Михайлович Воронин - Страница 2

Раздел I. От перестройки к катастрофе

Начало перемен

ОглавлениеСоветская экономика к 1985 г. исчерпала возможности экстенсивного развития и встала перед необходимостью перейти на интенсивный его путь. Общество столкнулось с новыми, неизвестными ранее проблемами: значительно снизилось качество социально-экономического роста, обострились диспропорции в производстве, более выпукло давали о себе знать антиобщественные явления. Это признают все аналитики независимо от различий их политических взглядов.

Советская экономика, не использовавшая возможности интенсификации за счет ускоренной реализации достижений научно-технической революции, структурной перестройки, внедрения новейшей техники и технологии, изменения организации труда и включения реальных трудовых стимулов, неуклонно двигалась к кризису.

Неповоротливая махина излишне зацентрализованной командно-управляемой экономики перемалывала миллиардные капиталовложения, не всегда обеспечивая должную отдачу.

При достаточно высоких темпах роста основных показателей в СССР за последний 20-летний период имела место тенденция их ухудшения. Правда, следует подчеркнуть, что это было лишь снижение темпов роста в известной степени закономерное, поскольку по мере роста объема производства «вес» одного процента прироста становится более «значительным». Но падения экономики не было и стагнацией и топтанием на месте назвать это еще нельзя. Этот процесс был лишь отражением настоятельной необходимости структурной реорганизации производства, рассчитанной на интенсивное развитие новых отраслей и подотраслей. Промедление в этом деле неизбежно вынуждало экономику «перемалывать» ресурсы во имя поставок устаревшей, не пользующейся спросом продукции и предвещало будущий кризис.

В социальной сфере в этот период стали накапливаться противоречия, становясь тормозом развития экономики. Хотя всюду провозглашался лозунг «Все для блага человека!», на деле в стране господствовали технократические подходы и остаточный принцип выделения средств и ресурсов в социальную сферу.

Нарастала трудовая апатия. Многочисленные трудовые почины и разные формы социалистического соревнования при отсутствии стимулов превращались в кратковременные кампании и показуху к очередному юбилею. Уравниловка и «выводиловка» в оплате труда побуждали (или вынуждали) людей искать дополнительные заработки или доходы. Отсюда всевозможные «левые» приработки, хищения на производстве и т. п. Произошла деформация самого феномена социальной справедливости, которая все более становилась не движущей силой экономического и социального роста, а его тормозом.

Недовольство людей вызывали очереди в магазинах и отсутствие разнообразного ассортимента продовольственных и промышленных товаров (дефицит), низкое качество отечественных товаров побуждало к погоне за импортными, что порождало спекуляцию. Росли не обеспеченные товарами и услугами денежные сбережения населения в сберкассах, что рассматривалось властями как показатель роста жизненного уровня советских людей. Вызывала нарекания работа транспорта, низкая эффективность бесплатного медицинского обслуживания, качество услуг. Молодые и образованные работники были недовольны своим медленным социальным и профессиональным продвижением.

Явно выраженный характер приобрели различия в уровне оплаты труда. Создавалось впечатление, что игнорировалась традиция, сложившаяся еще при Сталине, достаточно высоко поднявшем престиж инженера и ученого, – фактически ликвидировали систему дифференциации оплаты труда в зависимости от уровня образования, опыта и результатов труда. Соотношение средней заработной платы инженерно-технических работников и рабочих, достигнутое при Сталине и выражавшееся пропорцией 2,1:1 в 1940 г., к моменту появления «планов построения коммунизма в течение 20 лет» составило уже 1,5:1, а к моменту декларации «построения развитого социализма» – 1,1:1. В строительстве подобное соотношение изменилось от 2,4:1 до 0,98:1.

В политической сфере приметами ухудшения обстановки стали: бюрократизация управленческого аппарата, дееспособность которого тонула в пучине бесконечных увязок и согласований, требовавшихся для принятия любого решения; недемократические способы подбора и расстановки кадров (протекционизм), препятствующие выдвижению на ответственные посты наиболее способных и достойных людей; многочисленные нарушения законности и срастание представителей власти и теневой экономики.

В неблагоприятном направлении развивалась международная ситуация. Поистине к разрушительным последствиям – в экономическом, политическом и моральном плане – привело решение о вводе войск в Афганистан, перечеркнувшее многие достижения предыдущих лет в области разрядки и налаживания дружеских отношений между странами и народами.

Не внедрялись в полной мере в практику хозяйствования ленинские идеи о необходимости и возможности широкого использования при социализме организационно-экономических структур капиталистического обобществления[9].

Названные и не названные здесь явления и процессы, свойственные советскому обществу 1970-х – начала 1980-х гг., развивались комплексно, подталкивая друг друга, обусловливая углубление противоречий, накопление проблем и трудностей. Страну медленно, но неотвратимо охватывал обширный системный кризис[10].

Попытки привлечь внимание к надвигающемуся кризису неоднократно делались учеными. В апреле 1983 г. академик Т. Заславская выступила с докладом «Проблемы совершенствования социалистических производственных отношений и задачи экономической социологии», впоследствии получившим известность под названием «Новосибирский меморандум». В докладе было показано, что для преодоления нараставших негативных тенденций обязательны перемены в производственных отношениях, что всерьез говорить о построении в ближайшем будущем бесклассового общества нет решительно никаких оснований.

Апрель 1985 г. стал естественной реакцией здоровых сил в руководстве КПСС и государства на нараставшую угрозу тотального кризиса. Предотвратить его и была призвана перестройка. Субъективной предпосылкой перестройки явился приход в середине 1980-х гг. к руководству страной, как тогда казалось, динамичных политиков (М. Горбачева, Е. Лигачева, Н. Рыжкова, Л. Абалкина, О. Шенина), выступавших за обновление государства и общества.

Перестройка в начале своего движения подкупала не только и даже не столько экономическими новациями, которые были весьма расплывчаты, сколько «общедемократическими» рассуждениями, перспективами избавления от бюрократического партократизма, свободой обмена мнениями.

Реформирование экономической системы приняло широкие масштабы, включая перестройку отношений собственности во всех отраслях народного хозяйства (кроме оборонной и тяжелой промышленности). Была провозглашена новая цель экономической реформы – переход к рыночной экономике. Была выбрана модель «регулируемого рынка». Она предполагала сочетание плана и рынка и была закреплена в Постановлении Верховного Совета СССР «О концепции перехода к регулируемой рыночной экономике в СССР» (июнь 1990 г.). Начать переход было намечено с 1991 г., по окончании XII пятилетки. Это была программа «арендизации» экономики, главным разработчиком которой стал академик Л. Абалкин.

В том же году критики официально избранного правительством курса (академики С. Шаталин, Н. Петраков и др.) разработали свою программу рыночных реформ. Она получила название «500 дней»[11]. Все было бы хорошо, но было одно «но»…

«Календарь реформ» программы «500 дней» отдавал откровенным авантюризмом, был оторван от интересов субъектов экономических отношений. Один художник остроумно изобразил идею программы «500 дней» в виде поясного ремня, где дырки обозначали первые сто дней, вторые сто дней и так далее. Последняя отметка устанавливала стандарт потребления продовольствия для россиян. Это была программа поэтапной приватизации экономики.

В стране возникает система двоевластия, неустойчивая как любая компромиссная система. «Прорабам перестройки» стали все более активно «помогать» люди, широко известные в народе, которые фактически вели оголтелую травлю социализма. Особенно в травле несогласных с реставрацией капитализма, агрессивном антисоветизме приняли участие элитная интеллигенция: М. Ульянов, О. Басилашвили, Ю. Власов, Э. Климов, Г. Бакланов и др. Они широко использовали средства массовой информации, которыми руководил в тот период А.Н. Яковлев – главный идеолог СССР, «двойной агент или честный пособник западных разведок», как его назвал позднее бывший заведующий международным отделом ЦК КПСС[12]. Это уже была в явном виде информационно-психологическая война Запада во главе с США в союзе с «пятой колонной» внутри страны[13].

После изъятия 6-й статьи Конституции СССР бюрократизм как подчинение интересов дела интересам карьеры теперь уже стал выливаться в формы угодничества партийной верхушки перед государственной – как способ зондирования перспективы сотрудничества на государственной ниве.

Суммируя «начало перемен» 1980-х – 1990-х гг., делаем непреложные выводы:

перемены были необходимы. Они диктовались объективным ходом экономического и политического развития нашей державы – Советского Союза. Потребность в их осознании явилась доминирующей в обществе. Но начало этих перемен оказалось явно запоздалым, плохо подготовленным и не продуманным «верхами» общества. Поэтому «низы» оказались совершенно дезориентированы. При общем стремлении к переменам не было ясности их целей и путей достижения;

начало оказалось «фальстартом», приведшим к непредсказуемым результатам, фактически, если судить по программным заявлениям главных прорабов «перестройки» и тем, чем эти заявления обернулись на практике, к провалу перестройки.

Обобщая сказанное, можно сформулировать вывод: главная причина той сложной ситуации, в которой оказались социалистические страны на рубеже 1980–1990-х гг., заключалась в том, что своевременно не была дана политическая оценка изменению экономических условий, не осознана необходимость кардинальных перемен, перевода экономики на интенсивные методы развития, не была выработана четкая линия на преодоление растущих противоречий. Научные положения о том, что и в теории и в практике необходимо точно учитывать все противоречия и механизмы торможения, которые имеют место и при социализме, просто игнорировались.

Лидер партии и государства М. Горбачев оказался, как никто другой, конформистом, перерожденцем, не способным стоять на страже интересов трудящихся. Его волновала не столько судьба социализма в СССР, сколько личные, корыстные интересы (в том числе и меркантильные). Он стремился заработать авторитет и популярность у лидеров США и Западной Европы любой ценой, даже ценой крушения социалистического содружества, а затем и самого СССР. Не сумев сделать ничего позитивного в экономике и социальной сфере, в реформировании Советской Федерации, М. Горбачев стремился получить место в истории пустой декларацией «нового мышления» и отчаянно верил в то, что Нобелевская премия мира бронирует за ним это место. Ослепленный мелким тщеславием, он не понял, что стяжал на Западе лавры… Герострата ХХ века.

Не случайно Г. Киссинджер считал М. Горбачева человеком, не способным вооружить перестройку надежной концепцией. Именно поэтому на каком-то этапе «удержание Горбачева у власти превратилось в основную цель западных политиков»[14].

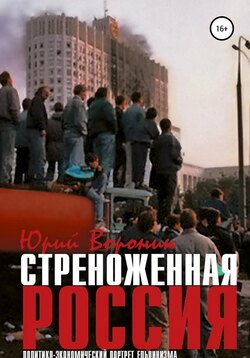

Судороги ГКЧП как формы сохранения СССР и реального реформирования экономики страны стали лишь поводом к реальному государственному перевороту в августе – декабре 1991 г., а затем и 1993 г. После августа 1991 года замаскированный этап ликвидации социализма закончился, антикоммунизм стал официальной идеологией новой буржуазной власти.

Если первоначально новоявленные «демократы» требовали демократии (то есть власти большинства народа), которая бы уважала мнение меньшинства, то довольно скоро это «демократическое меньшинство», придя к власти, отбросило свои лицемерные заботы о демократии и стало открыто игнорировать волю большинства, выраженную, например, на референдуме 31 марта 1990 г. (о сохранении СССР). Эти «демократы» первой волны: Г. Бурбулис, С. Шахрай, Е. Гайдар, Г. Старовойтова, Г. Попов, А. Собчак, С. Станкевич, Ю. Афанасьев, С. Юшенков и другие – поддержали Беловежские соглашения о ликвидации СССР. «Демократы» морально оправдали расстрел из танковых орудий, автоматов и пулеметов депутатского корпуса, собравшегося на X (чрезвычайный) Съезд, и нескольких тысяч защитников Конституции РФ 4 октября 1993 г. (даже германские нацисты не пошли на то, чтобы расстрелять свой Рейхстаг, в котором они не имели большинства, а ограничились лишь ночным поджогом здания Рейхстага).

Во время выборов массовыми явлениями стали подкупы избирателей и кандидатов в депутаты, обманы при подсчете бюллетеней и фальсификация итогов голосования, массовые вбросы подложных бюллетеней, подставные кандидаты-двойники, односторонняя пропаганда (когда неугодным депутатам «демократические СМИ», особенно электронные, не предоставляли возможности выступить), регулярное использование «компромата» (зачастую высосанного из пальца). Все это настолько дискредитировало в глазах большинства избирателей новую «антисоветскую демократию», что ее в народе стали называть «дерьмо-кратией», а само слово «демократ» стало чуть ли не ругательным. Как следствие всего этого – резко упала популярность выборов и участие в них. Невольно вынужденные признать это, «демократы» приняли законы, по которым выборы можно считать легитимными, если в них участвует хотя бы 25 % избирателей. И лишь для референдумов сохранили 50-процентную норму участия в голосовании. Таким образом, воля «большинства» свелась в пределе к 12,5 % голосов (в первом туре) и простому большинству (даже при явке 5–10 %). Так «власть народа» довольно быстро превратилась в официально признанную (юридически санкционированную) власть «меньшинства над народом».

9

Ленин В.И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 36. С. 283–314.

10

См.: На пороге кризиса: нарастание застойных явлений в партии и обществе. М., 1990; Механизм торможения. М., 1988; и др.

11

Переход к рынку. Концепция и Программа. М., 1990.

12

Наша версия. 2011. 19 января.

13

Термин «пятая колонна» широкое распространение получил в связи с Гражданской войной в Испании в 1936–1939 гг. Как известно, на захват Мадрида двигалось четыре колонны генерала Франко. Однако немаловажную роль в захвате столицы и поражении революции сыграла агентурная сеть и сторонники генерала в самом Мадриде, которая и получила в дальнейшем название «пятая колонна».

14

Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997. С. 716.