Читать книгу Стреноженная Россия: политико-экономический портрет ельцинизма - Юрий Михайлович Воронин - Страница 8

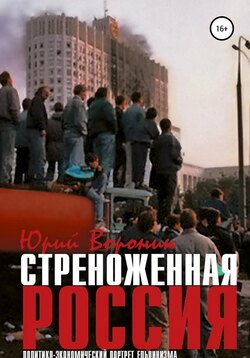

Раздел II. Свинцом по России (Вторая производная ельцинизма)

Растоптанная Конституция

ОглавлениеЧтобы быть свободным, нужно уважать законы.

Цицерон

Анализируя причины, приведшие к поражению французского парламента и к успеху государственного переворота Луи Бонапарта в 1850–1851 гг., К. Маркс отмечает: «…Национальное собрание может устранить президента конституционным путем, тогда как президент может устранить Национальное собрание лишь неконституционным путем, лишь устраняя самое конституцию (курсив мой. – Примеч. авт.). Здесь, следовательно, конституция сама призывает к своему насильственному уничтожению. Конституция не только… канонизирует разделение властей, но и доводит это разделение до невыносимого противоречия. Игра конституционных сил… парламентская грызня между законодательной и исполнительной властью, по конституции 1848 г. ведется все время ва-банк. С одной стороны – 750 народных представителей, избранных всеобщим голосованием и пользующихся правом переизбрания, образуют бесконтрольное, не подлежащее роспуску, неделимое Национальное собрание, которое облечено неограниченной законодательной властью… С другой стороны – президент со всеми атрибутами королевской власти, с правом назначать и смещать своих министров независимо от Национального собрания… раздающей все должности и тем самым распоряжающийся во Франции судьбой по меньшей мере полутора миллионов людей… Ему подчинены все вооруженные силы… В то время как Собрание, оставаясь вечно на подмостках, становится объектом повседневной публичной критики, президент ведет скрытую от взоров жизнь на Елисейских полях, имея, однако, перед глазами и в сердце статью 45 конституции, ежедневно напоминающую ему: «Брат, готовься к смерти!» Твоя власть кончается на четвертом году твоего избрания… Тогда конец твоему величию: второго представления этой пьесы не будет, и если у тебя есть долги, постарайся выплатить их вовремя из назначенных тебе конституцией 600 тысяч франков жалованья, если, конечно, ты не предпочитаешь отправиться в Клиши… (долговую тюрьму. – Примеч. авт.) – Если конституция, таким образом, предоставляет президенту фактическую власть, она зато старается обеспечить за Национальным собранием моральную силу… В то время как каждый отдельный депутат является представителем лишь той или другой партии, того или другого города… президент является избранником нации, и его выборы – крупный козырь, пускаемый в ход суверенным народом раз в четыре года. Выборное Национальное собрание связано с нацией метафизически, выборныйже президент связан с ней лично. Национальное собрание, правда, отображает в лице своих отдельных представителей многообразные стороны национального духа, зато в президенте национальный дух является во плоти. По сравнению с Национальным собранием президент является носителем своего рода божественного права: он – правитель народной милостью»[190].

Почти со скрупулезной точностью российские события 1993 г. повторили противоречия и внутреннее содержание Французской революции середины XIX в., описанные Марксом.

Руководство Верховного Совета Российской Федерации в 17 часов 21 сентября 1993 г. срочно собралось в кабинете Председателя Верховного Совета Р. Хасбулатова. Руслан Имранович проинформировал: ему сообщили из Администрации Президента, что в его адрес направлен срочный документ с грифом «Секретно». Мы догадывались, что речь может идти о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Российской Федерации. В Верховный Совет поступали данные о том, что Министерство обороны, МВД готовятся к вводу частей в Москву с целью взять под контроль обстановку в городе и даже захватить здание Верховного Совета. Прошла информация, что в военных училищах, академиях, в Генеральном штабе у офицеров и прапорщиков было изъято табельное оружие и сдано на хранение.

В 19.50 Р. Хасбулатову доставили пакет. В документе сообщалось, что с 21 сентября 1993 г. деятельность Верховного Совета РФ и Съезда народных депутатов РФ прекращена. Более подробно суть происходящего предполагалось изложить в вечернем выступлении Президента РФ по телевидению.

Мы тут же дали команду радиослужбе Верховного Совета РФ объявить об этом предполагаемом выступлении Б. Ельцина и попросили подключить все имеющиеся в Доме Советов телевизоры для прослушивания выступления президента.

В 20.00 часов по Центральному телевидению начал свое выступление президент Б. Ельцин. Он объявил гражданам России и мировому сообществу о том, что подписал Указ «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации», известный в дальнейшем как пресловутый Указ № 1400[191].

«В целях: сохранения единства и целостности Российской Федерации, – зачитывает указ Б. Ельцин, – вывода страны из экономического и политического кризиса; обеспечения государственной и общественной безопасности Российской Федерации; восстановления авторитета государственной власти; основываясь на статьях 1, 2, 5, 121–5 Конституции Российской Федерации, итогах референдума 25 апреля 1993 года, постановляю:

1. Прервать осуществление законодательной, распорядительной и контрольной функций съездом народных депутатов Российской Федерации и Верховным Советом Российской Федерации. До начала работы нового двухпалатного парламента Российской Федерации – Федерального собрания Российской Федерации – и принятия им на себя соответствующих полномочий руководствоваться указами президента и постановлениями правительства Российской Федерации».

«Прерывая» (красивое слово (!). – Примеч. авт.) – фактически ликвидируя Съезд народных депутатов и Верховный Совет России, ведя речь о каком-то «новом двухпалатном парламенте» – Федеральном собрании, Б. Ельцин не только цинично растаптывал Основной Закон государства – Конституцию Российской Федерации, но и сам лично, узурпировав власть, занялся формированием политического устройства страны.

Основные положения этого указа многие уже знали. Поэтому еще накануне вечером руководители комитетов и комиссий С. Степашин и А. Починок пытались пробиться к президенту, чтобы отговорить его от рокового шага. Но машина переворота уже была запущена, и их до Б. Ельцина просто не допустили. Да и когда он самостоятельно принимал какие-либо решения? Позднее выяснилось: перед тем как транслировать Обращение по телевидению, Б. Ельцин передал текст Указа № 1400 послу США Томасу Пикерингу. Последний немедленно поставил в известность президента США Клинтона, который сразу же позвонил Б. Ельцину и выразил свою поддержку его действиям. В тот же день Клинтон публично заявил о своей поддержке антиконституционных действий Б. Ельцина[192].

Я смотрел на лица коллег. Спокойствие, но и глубочайшая озабоченность. Тем временем оратор оповещал о прекращении законодательной, распорядительной и контрольной функций Съезда народных депутатов РФ, Верховного Совета РФ, их роспуске. В указе осуждалась «открытая и повседневно осуществляемая в Верховном Совете РФ обструкция всенародно избранного Президента Российской Федерации…». В качестве средства для устранения «паралича государственной власти» на 11–12 декабря 1993 г. Ельцин назначал взамен Съезда народных депутатов и Верховного Совета выборы нигде и никем не конституированного Федерального собрания РФ.

Грубейшее попрание действующего Основного Закона Российской Федерации мотивировалось тем, что существует «более высокая ценность, нежели формальное следование противоречивым нормам, созданным законодательной властью». Полномочия избранных народных депутатов были прекращены единоличной властью высшего должностного лица Российской Федерации. Конституционному суду РФ было предложено не созывать своих заседаний до начала работы Федерального собрания. Генеральный прокурор РФ переподчинялся президенту.

Телевизионное обращение Б. Ельцина и указ расставили все акценты: попирая Конституцию и законы, руководитель страны принял решение, не вызывающее сомнений даже у не юристов. Другими словами, совершил государственный переворот! И главная цель этого деяния – узурпация власти, сосредоточение ее полностью в руках Ельцина и подконтрольного ему правительства, ликвидация представительной демократии в лице системы Советов.

Все это сделал президент, подписавший 9 октября 1992 г. Закон «О защите конституционных органов в Российской Федерации», в котором предусматривалась уголовная ответственность за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя, за воспрепятствование деятельности органов государственной власти.

Здесь хотелось бы сделать небольшое отступление.

Прежде всего вспомним выдержку из присяги президента, принесенной Б. Ельциным на Конституции Российской Федерации в присутствии Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II:

«Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации соблюдать Конституцию Российской Федерации, защищать ее суверенитет, уважать и охранять права человека и гражданина, права народов Российской Федерации и добросовестно выполнять возложенные на меня народом обязанности».

Ложь и предательство взяли верх над присягой. Б. Ельцин поставил перед собой глобальную цель: изменить конституционный строй государства, и все его действия, в том числе и аморальные, были направлены на достижение этой цели.

Мне хорошо известен внутренний мир многих из окружения Б. Ельцина, знаю, чем они, как говорится, дышат. Для большинства из них участие в политическом процессе все более перерождалось в откровенный карьеризм, за что многие впоследствии и поплатились и, думаю, еще поплатятся. Могу еще раз четко засвидетельствовать, что подготовка Указа № 1400 началась задолго до этого дня. Были просчитаны все варианты, и силовые, и связанные с кровавым исходом. Я никогда не верил, что злополучный антиконституционный указ готовил хозяин Кремля лично, как он позже пытался убедить в этом своих сограждан в телеинтервью с кинорежиссером Э. Рязановым «Мужской разговор». Мне кажется, напрасно Б. Ельцин как «истинно верующий» брал грех на свою «душу» – все равно за этот грех придется отвечать на этом или на том свете, и не только ему одному.

Картина во многом прояснилась после выхода «Записок президента»[193]. Меня не просто удивило, а сразило откровенное, циничное рассуждение «автора» и его истинных соавторов: оказывается, он якобы отчетливо понимал, что, подписывая Указ № 1400, «первый всенародно избранный президент закон нарушает, пусть плохой закон, нелепый, ставящий страну на грань развала, но все равно закон». А раз так, зачем всенародно избранному считаться с законом, этот закон нужно просто ликвидировать и забыть. Это очень важное письменное заявление президента, сделанное им самим, и так откровенно. Оно открывает новые обстоятельства и в деле об амнистии, и в деятельности общественной комиссии Государственной Думы по событиям сентября – октября 1993 г., других комиссий, которые, у меня нет в этом сомнения, будут созданы по обстоятельствам этих кровавых событий в будущем, и в новых действиях Генерального прокурора по этим событиям.

Далее. В «Записках…» Ельцин подробно раскрыл механизм и сроки подготовки указа. Начало сентября 1993 г. Пригласил В. Илюшина и «сформулировал задание». Последний спокоен, будто получил задание «подготовить указ о заготовке кормов к грядущей зиме». Подключил помощника по юридическим вопросам Ю. Батурина. 12 сентября 1993 г. получил полное одобрение указа со стороны министра обороны П. Грачева, министра внутренних дел В. Ерина, и.о. министра безопасности Н. Голушко и министра иностранных дел А. Козырева. Дата объявления указа – 19 сентября в 20.00 по Центральному телевидению.

Таким образом, как вытекает из «Записок…», из других опубликованных впоследствии документов, главными заговорщиками, готовившими и осуществлявшими государственный переворот, были премьер-министр В. Черномырдин, министр обороны П. Грачев, министр внутренних дел В. Ерин, министр безопасности Н. Голушко, министр иностранных дел А. Козырев, начальник службы безопасности Ельцина А. Коржаков, начальник Главного управления охраны Российской Федерации комендант Кремля М. Барсуков, помощники президента В. Илюшин и Ю. Батурин.

15 сентября 1993 г. состоялось заседание Совета безопасности, секретарем которого в то время был О. Лобов. В течение более чем двух часов обсуждались конкретные вопросы государственного переворота. В соответствии с Законом о Совете безопасности я как первый заместитель Председателя Верховного Совета РФ входил в то время в его состав. Однако заговорщики понимали, на что они идут, и меня, конечно, на это заседание не пригласили. Но утечка информации произошла – меня как члена Совета безопасности и руководство Верховного Совета проинформировали некоторые сотрудники аппарата Президента и Министерства внутренних дел, что указ о роспуске Съезда народных депутатов предполагается ввести именно 19 сентября 1993 г., в воскресенье, когда в Доме Советов никого не бывает. Заняв Белый дом и не пустив туда утром 20 сентября депутатов, ельцинисты тем самым лишили бы Верховный Совет своего центра. Это для них было тем более важно, что ранее закрыли на ремонт Большой Кремлевский дворец – место проведения съездов народных депутатов.

Однако Верховный Совет был готов провести, в случае необходимости, Съезд народных депутатов в здании Дома Советов. Чувствуя надвигающуюся грозу, руководство Верховного Совета обратилось к ряду председателей комитетов и комиссий, народным депутатам с предложением осуществить в здании Дома Советов 19 сентября круглосуточное дежурство. Так что в воскресенье в Белом доме было достаточно много народу. Это заставило авторов государственного переворота только отодвинуть срок его осуществления на 21 сентября, но не отказаться от него. Механизм был запущен.

Беседуя впоследствии со многими зарубежными корреспондентами, я слышал один и тот же вопрос: «Почему в других странах, например Польше, перевыборы парламента, назначаемые президентом, считаются нормальным явлением, а в России вдруг возник такой конфликт с кровавыми последствиями?»

Дело в том, отвечал я зарубежным корреспондентам, что данная процедура не была предусмотрена Конституцией (Основным Законом) Российской Федерации, и российский президент не самодержец всея Руси. А если говорить о народе, на который так любил ссылаться Б. Ельцин, то на референдуме 25 апреля россияне высказались достаточно мудро: в нынешней непростой социально-экономической и политической ситуации нецелесообразно проводить досрочные выборы как президента, так и Верховного Совета. Разве воля народа не священна для президента, которого они избрали?

Кроме того, в той же Польше право президента распускать парламент и назначать досрочные выборы компенсируется правом законодателей отправлять правительство в отставку, равно как и участвовать в его формировании. А ведь это очень существенная компенсация. Отчего возникли многие беды у нас? От некомпетентности, безответственности и неприкасаемости членов правительства. И эти «достижения» реформаторов, к сожалению, действуют до сих пор и еще более усиливаются.

Однако ответственность власти – непреложный атрибут, гарант нормального функционирования государства и стабильности общества. Ответственность власти имеет много выражений. Прежде всего это эффективное руководство страной, обеспечивающее прогресс в экономике, социальной, духовно-нравственной, культурно-образовательной, научно-технической, оборонной и других сферах. Это выполнение на деле провозглашенных целей, программ, обязательств и обещаний, регулярный отчет за дела, ответы на больные вопросы, которые волнуют общество, чувствительность к нуждам сограждан, признание своих ошибок и многое другое.

В правовых государствах существуют законы, функционируют специальные государственные и общественные институты, приняты процедуры, предназначенные привлекать к политической ответственности всех субъектов высшей власти за провалы в делах или неблаговидное поведение.

Сложились критерии оценки деятельности, меры исправления или пресечения ошибок, механизмы отстранения от власти и должности высших лиц государства, не справляющихся со своими задачами, наносящих материальный или моральный ущерб стране, допускающих ухудшение жизни народа, деградацию страны.

Действует строгая обязанность глав государств и правительств регулярно отвечать на вопросы определенных политико-государственных институтов, СМИ, общественности. Нарушение этой обязанности воспринимается как ЧП.

Вернусь, однако, к хронике сентябрьской грозы. В процессе слушания выступления Б. Ельцина руководители Верховного Совета, комитетов и комиссий записывали, что, по их мнению, надо было срочно сделать в ответ на это выступление. Обобщив эти предложения, сформировали план мероприятий. Он включал в себя выступления народных депутатов по радио и телевидению, в периодической печати. Было принято решение немедленно провести заседание Президиума Верховного Совета и тут же начать подготовку к чрезвычайной сессии Верховного Совета.

Сразу же после телетрансляции выступления Б. Ельцина была организована запись для телевидения выступления Председателя Верховного Совета Р. Хасбулатова. Он четко заявил: в Указе № 1400 содержится «многочисленные угрозы президента по свержению конституционного строя». Это в явном виде государственный переворот, попытки которого предпринимались неоднократно.

В сложных условиях, напомнил Р. Хасбулатов, Верховный Совет отстаивал интересы народа – и в пенсионном обеспечении, и в промышленной и аграрной политике, направляя свои усилия на законодательное обеспечение экономического роста, на проведение реальных, а не мнимых реформ.

«Мы хотели, – говорил он, – чтобы у нас не было безработицы, чтобы предприятия не простаивали, чтобы, наконец, правоохранительные органы начали борьбу с преступностью и коррупцией».

В начале одиннадцатого вечера это обращение, показанное по телевидению, услышали во всех уголках нашей страны. Мы знали, что люди не спали, огорошенные очередным авантюрным трюком президента, и ждали реакции Верховного Совета. Спешно собравшийся Президиум Верховного Совета без сомнений и колебаний констатировал: Указ № 1400 – это грубое, откровенно-циничное попрание Конституции (Основного Закона) Российской Федерации, ведущее к углублению конфронтации, расколу общества и распаду России как государства. Президиум принял однозначное решение, в котором говорилось о грубейшем нарушении Президентом Российской Федерации ряда статей Конституции. Подобные действия подпадают под статью 121–6 Основного Закона. Напомню ее формулировку:

«Полномочия Президента Российской Федерации не могут быть использованы для изменения национально-государственного устройства Российской Федерации, роспуска либо приостановления деятельности законно избранных органов государственной власти, в противном случае они прекращаются немедленно (выделено мной. – Примеч. авт.)».

Стало быть, объявив свой Указ № 1400 о роспуске Съезда и парламента, прекращении полномочий депутатов, Б. Ельцин немедленно, автоматически (подчеркиваю это особо – немедленно! – Примеч. авт.) утрачивал президентские полномочия. Президент Российской Федерации Б. Ельцин «немедленно» становился просто гражданином Б. Ельциным (!), и все его указы, решения, изданные после 20.00 21 сентября, не имеют юридической силы.

Поэтому все последующие рассуждения оппонентов о наличии или неналичии кворума на заседаниях Десятого (чрезвычайного) съезда и Верховного Совета, на что, например, любил ссылаться и.о. мэра Москвы Ю. Лужков[194], также не имели юридического смысла. Не думаю, что такой прожженный политик как Ю. Лужков не понимал этого. Понимал. Но в тот период ему, и.о. мэра, было выгодно поддерживать Б. Ельцина, Лужков его и поддерживал.

Юлили и силовые структуры. Вот как позднее описывал ситуацию командир Группы «А», Герой Советского Союза генерал-майор Г. Зайцев: «Возникла классическая ситуация двоевластия. Два президента, два правительства… Ожесточение нарастало, однако мало кто мог предположить… даже подумать, что выход из кризиса будет найден построением танковых орудий, которые на глазах у всего мирового сообщества прямой наводкой расстреляют парламент страны»[195].

Эту чушь о двоевластии тиражируют не только военные, что было бы простительно, но и умудренные высокими научными званиями. Вот как трактует события сентября 1993 г. доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАН А.Н. Сахаров в соавторстве с докторами наук А.Н. Бахановым и В.А. Шестаковым в учебнике (??), «написанным с учетом последних исследований исторической науки и современного научного подхода к изучению истории России»[196].

«…Б.Н. Ельцин, чтобы прекратить затянувшееся политическое двоевластие, 21 сентября 1993 г. издал Указ № 1400 «О поэтапной конституционной реформе», в котором объявил о роспуске Съезда и Верховного Совета и проведении 12 декабря референдума по новой конституции и выборов в двухпалатное Федеральное собрание (Государственную Думу и Совет Федерации). К этому же сроку предполагалось завершить работу по подготовке новой конституции.

…В ночь на 23 сентября 1993 г. чрезвычайный X Съезд народных депутатов принял постановление, объявившее действия Б.Н. Ельцина «государственным переворотом», и отстранил его от должности. Съезд избрал А.В. Руцкого исполняющим обязанности президента».

Совершенно невдомек члену-корреспонденту РАН и авторам-составителям учебника, что Б. Ельцин, издав Указ № 1400, сам (!!) в соответствии с Конституцией (Основным Законом) «немедленно» отстранил себя от должности президента. Сам! И никакого постановления Съезда об отстранении от должности президента принимать не было необходимости. То же касается и А. Руцкого. В соответствии с Основным Законом он автоматически приступал к исполнению обязанности президента. А вот то, что президент Б. Ельцин нарушил Конституцию (Основной Закон) РФ и Закон от 9 октября 1992 года «О защите конституционных органов в Российской Федерации», дало право Съезду объявить действия президента Б. Ельцина «государственным переворотом» со всеми вытекающими из этого юридическими последствиями.

Поэтому учебник «История России с древнейших времен до наших дней» под редакцией члена-корреспондента РАН А. Сахарова, в части событий сентября – октября 1993 г., являет собой дремучее невежество каких-то неуков или весьма беззастенчивое мифотворчество лизоблюдов от исторической науки и рассчитан явно на нынешнего малосведущего читателя. Но ведь учебникрекомендован абитуриентам, студентам, преподавателям, а также всем интересующимся отечественной историей.

Так что никакого двоевластия в сентябре 1993 г., повторяю, не было. Коль скоро Президент РФ разогнал Съезд и Верховный Совет, нарушил Конституцию (Основной Закон), то по Конституции он немедленно перестал быть президентом, а в соответствии опять же с Конституцией исполнение обязанностей Президента автоматически переходило к вице-президенту. Ясно, как божий день!

Однако приведенные конституционные нормы не нравятся до сих пор тем, кто стоял за Б. Ельциным и толкал его на противостояние. Делаются всяческие попытки затуманить мозги другим. Вот как, например, описывает события «демократический» приверженец и их активный участник С. Филатов: «К сентябрю 1993 года противостояние стало запредельным. Ельцин вынужден был готовить указ № 1400 о роспуске парламента, назначении новых выборов»[197].

Вынужден вновь и вновь повторить для господина С. Филатова вышесказанное, что после принятия Указа № 1400 немедленно президент Б. Ельцин становился просто гражданином Б. Ельциным, а просто гражданин Б. Ельцин не мог назначить новые выборы депутатов.

Тогда что же так юлят сегодня приверженцы ельцинизма – С. Филатов, Ю. Батурин, В. Илюшин и иже с ними? Все достаточно просто. На тот период конституционные нормы, которые нарушил Б. Ельцин и его окружение, являлись Основным Законом государства. Нарушение их в соответствии с действующим законодательством – преступление. Отсюда вытекает однозначный и безусловный вывод – автор Указа № 1400 (вместе с соавторами) совершил государственный переворот и его как государственного преступника, а также его соавторов следует судить. И судить не только судом истории, но и уголовным. И срок давности здесь ни при чем! Думаю, что так и будет.

Президиум Верховного Совета Российской Федерации обратился к народам России, Содружества Независимых Государств, мировому сообществу. Текст Обращения подготовил и зачитал Р. Абдулатипов[198]. В Обращении говорилось:

«Президент пошел на крайние, заранее запланированные действия по свержению конституционного строя и свертыванию демократии. В России совершен государственный переворот, введен режим личной власти президента, диктатуры мафиозных кланов и его проворовавшегося окружения. Мы являемся свидетелями преступных действий, открывающих путь к гражданской войне, в которой не будет победителей и побежденных. Может стать реальностью кровавая трагедия миллионов людей…

Агонизирующий режим, – подчеркивалось в Обращении, – способен привести страну к гражданской войне, натворить много бед».

Президиум Верховного Совета призвал «всех россиян единством действий, решительностью и мужеством пресечь государственный переворот – во имя возрождения Российской Федерации, во имя процветания народов, строящих великую страну»[199].

И снова я думаю: как люди могли остановить произвол и беззаконие? Какими мы наделили их для этого правами и полномочиями? Ведь в России ни в советское время, ни тем более позже так и не удалось выработать политико-государственный и юридический механизм, который исключал бы возможность какой-либо личности, группы, института превышать власть и творить произвол…

Между тем к Дому Советов начали подтягиваться жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, других регионов страны, кому была небезразлична судьба Родины. Образовался бессрочный митинг. Среди участников митинга было много лиц из организаций и общественных объединений (в том числе представители возрожденного казачества, чернобыльцы, шахтеры, общественные организации инвалидов, Союза офицеров, Союза социально-правовой защиты военнослужащих, военнообязанных и членов их семей «Щит», ряда организаций националистической, коммунистической и социалистической направленности и многие другие).

К 24.00 площадь Свободной России перед Белым домом была практически полностью заполнена народом, теми, кто по зову сердца пришел поддержать Верховный Совет. Все понимали ситуацию, оценивали ее не иначе как государственный переворот, как узурпацию власти президентом и его окружением, установление авторитарной диктатуры. Вставал вопрос: что делать дальше? Ответ на него граждане России ждали от Верховного Совета, Конституционного суда, Генеральной прокуратуры.

В Верховном Совете шла напряженная работа. Никакой паники или деморализации. Члены Президиума постановили: на следующий день – 22 сентября 1993 г. – созвать внеочередное заседание Верховного Совета с повесткой: «О государственном перевороте в Российской Федерации». Мы еще надеялись на возможность отвести антиконституционный выпад Ельцина правовым путем. Однако машина переворота была запущена по другому сценарию и набирала скорость. Ее рулевые готовились к насильственному варианту. Это впоследствии подтвердили в своих публикациях и высказываниях почти все авторы переворота, и президент, и В. Черномырдин, А. Коржаков, С. Филатов, В. Шумейко, Е. Гайдар и другие.

Вечером 21 сентября первый заместитель председателя Совета министров Правительства РФ Е. Гайдар провел совещание с членами правительства В. Шумейко, С. Шахраем, А. Чубайсом, В. Козыревым, Ю. Яровым, на котором был разработан план первоочередных действий по реализации Указа № 1400, включавший в себя перекрытие канала прямого выхода Верховного Совета в телеэфир, установление блокады Дома Советов и жесткое подавление любых проявлений неповиновения в органах власти субъектов Федерации.

Председатель Совета министров В. Черномырдин в этот же день также провел селекторное совещание с руководителями республик, краев и областей, в ходе которого пытался добиться поддержки антиконституционных действий «гаранта Конституции».

Министр безопасности Н. Голушко дал указание руководителям территориальных органов МБ обеспечить непрерывное отслеживание ситуации, усилить взаимодействие со всеми правоохранительными органами по обеспечению сохранности оружия, боеприпасов, взрывчатых и отравляющих веществ, а также безопасности особо важных объектов народного хозяйства, органов власти и управления. Другими словами, жим со стороны высших органов власти за неукоснительное исполнение антиконституционного Указа № 1400 многократно усиливался час от часа.

В 21.30 началось экстренное заседание Конституционного суда РФ – главного «арбитра» относительно конституционности Указа № 1400. Очень многое в те минуты зависело от тринадцати его судей. Примечательно, что здание суда с самого начала оцепили милицейские машины, несомненно, в целях устрашения и давления.

В очень непростой ситуации заседал Конституционный суд. Некоторые его члены занимали явно пропрезидентскую позицию. Немало воли и усилий пришлось проявить в те минуты В. Зорькину, чтобы суд принял единственно правильное в соответствии с Основным Законом решение: констатировать нарушение президентом ряда статей Конституции России. В частности, суд-пришел к заключению, что Указ Президента № 1400 и Обращение Президента России к гражданам Российской Федерации нарушают сразу несколько статей действующей Конституции (Основного Закона): части второй статьи 1, части второй статьи 2, статью 3, части второй статьи 4, части первой и третьей статьи 104 и ряд других. Это и служит основанием для отрешения Президента Российской Федерации Ельцина от должности или приведения в действие иных специальных механизмов его ответственности в соответствии со статьей 121.10 или 121.6 Конституции Российской Федерации[200]. За это решение Конституционного суда проголосовало 9 судей, против – 4.

Особо подчеркну, что вердикт Конституционного суда является окончательным и обжаловать его уже негде.

В этой связи хотелось бы особо подчеркнуть якобы «правовую безграмотность» и.о. мэра Москвы Ю. Лужкова, который после сентябрьско-октябрьских событий 1993 г. писал, что «безапелляционная поддержка Конституционным судом Хасбулатова, отказ от оценки неконституционности решений Верховного Совета и съезда резко усложняют ситуацию, создают видимость законности всех решений, принимаемых депутатами»[201]. Все понимал Ю. Лужков, никакой правовой безграмотности с его стороны не было. Прежде всего он понимал, что, объявив Указ № 1400 о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации и прекращении полномочий народных депутатов, Б. Ельцин, в соответствии с действующей Конституцией, автоматически утрачивал президентские полномочия. Но если Ю. Лужков понимал это, то он просто умышленно вводил в заблуждение общественность и граждан Москвы. Чем закончилась карьера Ю. Лужкова, читателям хорошо известно.

В 0.15 22 сентября открылось экстренное заседание Верховного Совета[202]. Большой зал Дома Советов был переполнен, как никогда, здесь находилось великое множество журналистов, особенно иностранных, которым хотелось все узнать из первых рук.

Слово предоставили председателю Комитета по конституционному законодательству, члену Президиума Верховного Совета РФ Владимиру Борисовичу Исакову. Он очень скрупулезно проанализировал все конституционные нарушения, вытекающие из Указа № 1400, и по поручению Комитета внес на голосование проект постановления Верховного Совета РФ «О прекращении полномочий Президента Российской Федерации Ельцина Б.Н.».

Приведу результаты голосования; они весьма интересны, особенно по прошествии двадцати лет:

«Проголосовало «за» 144 Проголосовало «против» 3 Воздержались 3

Всего проголосовало 150

Не голосовало 95

Постановление принимается».

Поименный список голосования по вопросу о прекращении полномочий Президента Российской Федерации Б. Ельцина (см. Приложение 2) во многом раскрывает глаза на внутреннее убеждение человека, что впоследствии проявилось в жизненной позиции.

Понимая всю ответственность за судьбу Родины, честно, в соответствии с требованиями Конституции (Основного Закона), 144 народных депутата проголосовали «За» прекращение полномочий Президента Российской Федерации Ельцина Б.Н.

«Против» прекращения полномочий Президента громкогласно от микрофонов высказались и проголосовали народные депутаты Е. Кожокин, Р. Микаилов, С. Носовец.

Вполне понятно, почему «воздержались» от голосования по данному вопросу такие ортодоксы, как С.А. Ковалев, М. Молоствов, Г. Якунин или перевертыши Е. Амбарцумов, Д. Волкогонов, В. Исправников, С. Красавченко, Е. Лахова, Н. Медведев, В. Подопригора, Н. Рябов.

Но как могла «дрогнуть» рука при голосовании по такому абсолютно ясному вопросу у бывшего секретаря ЦК КПСС А. Дзасохова, у бывших ответственных работников ОК КПСС А. Пономарева, С. Решульского, И. Рыбкина, А. Соколова, у бывшего зампреда Госплана РСФСР А. Каменева, у председателя Союза писателей Республики Татарстан Р. Мухамадиева?

Еще большее удивление вызвала позиция знатоков от юриспруденции (какими они себя считали. – Примеч. авт.) М. Митюкова, О. Румянцева, В. Степанкова, В. Шейниса, для которых нарушение Конституции (Основного Закона) Российской Федерации и вытекающие из этого последствия были очевидны, но не проголосовавших по нему. Что это – сознательное предпочтение пресмыкания и лизоблюдства своему честному мнению, трусость или заигрывание – «кабы чего не вышло»? В конечном счете, как вскоре выяснилось, доигрались!

В постановлении «О прекращении полномочий Президента Российской Федерации Ельцина Б.Н.» Верховный Совет Российской Федерации четко зафиксировал: «В соответствии со статьей 121.6 Конституции Российской Федерации – России полномочия Президента Российской Федерации Ельцина Б.Н. прекращаются с 20 часов 00 минут 21 сентября 1993 года»[203].

Верховный Совет РФ также признал Указ № 1400 антиконституционным, а действия президента расценил как государственный переворот.

Ближе к полуночи на заседание Верховного Совета РФ прибыл Председатель Конституционного суда В.Д. Зорькин. Ему тут же было предоставлено слово для выступления. Он огласил заключение Конституционного суда Российской Федерации о соответствии Конституции Российской Федерации действий и решений президента Российской Федерации Ельцина, связанных с его указом о поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации от 21 сентября 1993 г. № 1400 и обращения к гражданам России 21 сентября 1993 г.

«Конституционный суд Российской Федерации, – зачитывает заключение Валерий Дмитриевич, – рассмотрев в судебном заседании действия и решения Президента Российской Федерации, связанные с его указом о поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации от 21 сентября 1993 года № 1400, и обращения к гражданам России 21 сентября 1993 года, руководствуясь статьей 165.1 Конституции Российской Федерации, пунктом 2, части второй и части четвертой статьи 1 и статьями 74, 77 Закона «О Конституционном суде Российской Федерации», пришел к заключению. Указ Президента Российской Федерации Ельцина «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» № 1400 и его обращение к гражданам России 21 сентября 1993 года не соответствуют части второй статьи I, части второй статьи 2, части второй статьи 3, статье 4-й, частям первой и третьей статьи 104, части третьей пункта 11 статье 121.5, статьям 126.6, части второй статьи 121.8, статьям 165.1,177 Конституции Российской Федерации и служит основанием для отрешения Президента Российской Федерации Ельцина от должности или приведении в действие иных специальных механизмов его ответственности в порядке статьи 121.10 или 121.6 Конституции Российской Федерации. (Аплодисменты.)»

Заключение Конституционного суда для народных депутатов означало: Ельцин с момента подписания им Указа № 1400 и выступления по телевидению, то есть с 20.00 21 сентября 1993 г. – строго юридически уже не являлся Президентом Российской Федерации. С этого момента любые распоряжения де-юре уже не могли считаться законными. Иными словами, выпуская в дальнейшем указы и распоряжения, Б. Ельцин фактически узурпировал власть.

Специально подчеркиваю это, ибо потом пропрезидентская пресса постарается навести тень на плетень, будет рассуждать о «парламентском мятеже», о втягивании страны в гражданскую войну, о коммуно-фашистском путче и тому подобной дребедени. Но этого мало. Пройдут годы, и фальсификаторы истории будут стараться «объективно» отразить это в новейшей истории России, а те, кто помогал Б. Ельцину в подготовке антиконституционного Указа № 1400, помогал в его реализации, понимая свою ответственность за содеянное, будут продолжать талдычить, что «никакого другого Указа Президент в те сентябрьские дни принять не мог»[204].

Что верно, то верно: Б. Ельцин мог, и он подписал Указ № 1400. Но после оглашения этого Указа его полномочия закончились автоматически. Он стал, во-первых, рядовым гражданином Российской Федерации; и, во-вторых, государственным преступником, коим остается до сих пор!

Между тем, ельциноиды всех мастей до настоящего времени не хотят понять и принять этот политический факт. Так, в книге «История России. XX век: 1939–2007», претендующей на «объективное» отражение «правды о жизни Российского народа в XX веке», доктора исторических наук во главе с ответственным редактором – доктором исторических наук, профессором МГИМО (У) А.Б. Зубовым доказывают, что решение Конституционного суда по Указу № 1400 «дало депутатам Верховного Совета формальное (выделено мной. – Примеч. авт.) право объявить о прекращении президентских полномочий Ельцина»[205]. Чушь собачья, чушь безграмотного доктора исторических наук! Но ведь пишет доктор наук, претендуя на исторически верное отражение событий тех дней. Читатель должен понять: Верховному Совету РФ, в условиях действующих на тот период Конституции РФ и закона от 9 октября 1992 г. «О защите конституционных органов в Российской Федерации», не нужно было никаких формальных прав для принятия решения об отстранении Ельцина от должности Президента РФ. Президент Б. Ельцин отстранил себя сам (выделено мной. – Примеч. авт.), подписав Указ № 1400. Поэтому Верховный Совет РФ совершенно естественно осудил антиконституционные действия Б. Ельцина и, опираясь на заключение Конституционного суда РФ, лишь зафиксировал автоматическое отрешение его от исполнения президентских обязанностей, которое вытекало из его антиправового указа № 1400 в соответствии с действующей Конституции (Основным Законом) Российской Федерации. Полномочия президента также автоматически переходили вице-президенту А. Руцкому, который в точном соответствии с Основным Законом принял на себя исполнение обязанностей президента. Между тем многие политики и оппозиционные газеты упорно продолжали в тот период именовать узурпатора власти Б. Ельцина – «президентом», что, как лукаво заявлял и.о. мэра Москвы Ю. Лужков, «нельзя при действующем Президенте выбирать второго…»[206]. Никогда не считал Ю. Лужкова тупым, а вот юлить он любил. Второго президента Российской Федерации никто и не выбирал. А. Руцкой автоматически приступил к обязанностям президента Российской Федерации; он был обязан сделать это в соответствии с действующей Конституцией Российской Федерации.

Не думаю, что правоведы из окружения Б. Ельцина не понимали этих юридических тонкостей. Но… дело было сделано, и они вынуждены были «доказывать» недоказуемое. По Центральному телевидению, например, выступил пресс-секретарь Б. Ельцина В. Костиков и, ссылаясь на мнения юристов, заявил, что Конституционный суд не имел права проводить свое заседание без разрешения Б. Ельцина, а, следовательно, решение Верховного Совета неправомочно, в том числе и по вопросу возложения исполнения обязанностей Президента РФ на А. Руцкого. Последний, по мнению В. Костикова, просто узурпатор, и Генеральная прокуратура должна пресечь его действия[207]. Но это, как я уже сказал, подтасовывание фактов чистейшей воды, все действия Верховного Совета осуществлялись на основе и в полном соответствии с Конституцией Российской Федерации.

На следующем заседании Верховного Совета РФ с информацией о ситуации в регионах страны в связи со свершившимся государственным переворотом выступил заместитель Председателя Верховного Совета В. Агафонов[208].

Прежде всего следует подчеркнуть отличие реакции на сентябрьский 93-го кризис в Москве региональных властных структур от их политического поведения во время политического кризиса в августе 1991 г. и к телевыступлению Б. Ельцина 21 марта 1993 г. «Об особом порядке управления».

В августе 91-го первична была реакция населения, и она разделила регионы на «демократические» и «коммунистические». Республиканские Советы, как правило, не собирались; в этих условиях в основном прозвучало мнение депутатов – жителей областных центров. Абсолютное большинство регионов 19 августа 1991 г. поддержали ГКЧП. Увидев бездействие его руководителей, они поддержали Б. Ельцина и Верховный Совет России, принципиальные противники были устранены от власти, назначены представители президента, а позже и главы администраций – «демократы». Инцидент на региональном уровне был исчерпан.

Выступление Б. Ельцина 21 марта 1993 г. было расценено большинством Советов в регионах негативно, представители администраций не высказывались, ссылаясь на отсутствие текстов указов (которые в первоначальном виде так и не появились). Наиболее серьезным итогом «мартовской репетиции», если смотреть с позиции развития федеративных отношений, стала идея нижегородского руководства о создании Совета субъектов федерации (ССФ) как консультативного органа, состоящего из представителей обеих ветвей региональной власти и призванного участвовать в решении ключевых проблем в условиях кризиса федеральной власти.

Идею Совета в ее первоначальном виде отвергли Съезд и Верховный Совет РФ, но однозначно поддержал президент, который в свою очередь призвал придать ССФ и некоторые функции органа власти. (Идея о Совете Федерации как одной из палат парламента возникла позже.)

Как же отреагировали на Указ № 1400 президента регионы в сентябре 1993 г. и почему отреагировали именно так?

Поддержали Б. Ельцина немногие: Кировский Малый облсовет, отчасти парламенты Северной Осетии и Карачаево-Черкесии (они не дали указу никакой оценки), председатель облсовета Камчатской области, парламент Республики Калмыкия – Хальмг Тангч. Остальные 83 высших органа представительной власти признали неконституционным указ № 1400. Ни один парламент республики или облсовет не избежал оценки шага президента как явно неконституционного.

В те дни в одной из передач радио «Свобода» представитель поддержавшей Ельцина русской оппозиции в Татарстане оговорился: «Наши власти не высказываются, чтобы не ошибиться, как в 1991 г., когда Шаймиев поддержал ГКЧП».

Выступили против Указа № 1400 главы администраций Амурской, Брянской, Новосибирской областей (руководители Амурской и Брянской областей были избраны в апреле, а не назначены президентом), и глава Новосибирской обладминистрации Виталий Муха, которого президент уже пытался отстранить от обязанностей в марте; правительства Башкортостана и Удмуртии, по структуре органов власти в республиках и экономическим особенностям регионов больше зависящие от своих Верховных Советов, чем от Москвы. Главы администраций Магаданской и Белгородской областей не вышли из отпуска и не высказали своей позиции по отношению к действиям президента.

В. Агафонов сообщил, что в адрес глав администраций ушла шифротеле-грамма за подписью Главы администрации президента С. Филатова, в которой содержалось требование поддержать указ Б. Ельцина и осудить действия Верховного Совета. Администрация Президента спешно «перетягивала одеяло» на себя, заявив, что исполнительная власть 36 территорий якобы одобрила действия Ельцина. Да это и понятно – могли ли поступить иначе его ставленники?

Весомое слово сказали руководители Приморского края, заявив о возможности отделения от России. Хабаровский край высказался за выборы президента и парламента одновременно. Предупредила о политической забастовке Тюменская область.

Заявления, сделанные В. Черномырдиным, С. Филатовым и самим Б. Ельциным о том, что большинство руководителей исполнительной власти поддерживают переворот, были обыкновенным блефом, инструментом давления на непокорные власти на местах. Черномырдин и Филатов разразились угрозами в их адрес, обещая уволить руководителей в случае неподчинения. Впоследствии многие честные и достойные люди лишились мест за свою принципиальность.

Между тем некоторые эксперты, в том числе и зарубежные, предсказывали, что, если хотя бы три десятка регионов выскажутся за разгон Верховного Совета, это развяжет Ельцину руки, он не уйдет в отставку и применит силу. Тогда немногие в это верили. Но дух тревоги витал в стенах Верховного Совета. Я видел посерьезневшие лица народных депутатов, обслуживающего персонала.

Приступил к своей работе и А. Руцкой. Своим первым указом он, в соответствии с действующей Конституцией, отменил Указ Б. Ельцина № 1400 как антиконституционный; отдал распоряжение руководителям на местах неукоснительно соблюдать Конституцию (Основной Закон) РФ и действующее законодательство; принял всю полноту ответственности на себя; министрам обороны, безопасности и внутренних дел приказал строго следовать конституционному долгу и верности присяге; наконец, обратился к Верховному Совету с просьбой назначить президентские выборы.

Полагаю, министры Н. Голушко, П. Грачев, В. Ерин должны были, отбросив страх и личные пристрастия, выступить в поддержку попранной Конституции, встать на стороне ее защитников.

Мне вспомнилось в этой связи выступление министра обороны П. Грачева в декабре 1992 г. на VII съезде народных депутатов, который с пафосом говорил: «Хотел бы обратиться к народным депутатам с предложением: во имя стабильности, во имя возрождения России мы предлагаем различным политическим силам и группировкам объявить своего рода мораторий на втягивание армии в политику, исключить любое разыгрывание "армейской карты" из арсенала дозволенных средств политической борьбы. Прошу съезд меня в этом поддержать.

Я думаю, что пора раз и навсегда заявить о том, что армия была и будет на стороне народа, на стороне закона, на стороне Конституции. Армия служит Отечеству, она – инструмент и атрибут государства, и этим сказано все».

К сожалению, это оказались красивые слова, рассчитанные на доверчивых людей. Этот десантник в сентябрьско-октябрьских событиях 1993 г., как и в августе 1991-го, лукаво двоедушничал. До последнего момента он успокаивал армию и коллегию Министерства обороны тем, что обещал сберечь армию от участия в политической разборке. И одновременно он клялся и божился Б. Ельцину в своей верности, в преданности президенту и вел работу по подготовке государственного переворота. На даче президента П. Грачев уверял, что армия ждет не дождется приказа взять штурмом Белый дом, и даже попрекал генерала М. Барсукова, возглавлявшего тогда службу безопасности, в тянучке и неверии в быстрый и конечный успех операции.

В первые же дни блокады Дома Советов по договоренности на совещании у Р. Хасбулатова А. Руцкой обратился с письмом к командующему Сухопутными силами генерал-полковнику В. Семенову, командующему ВМФ адмиралу Ф. Громову, командующему ВВС генерал-полковнику П. Дейнекину, командующему воздушно-десантными войсками генерал-полковнику Е. Подколзину о поддержке Верховного Совета России. В частности, в письме говорилось: «В этот тревожный час я обращаюсь к вам: не оставайтесь в стороне от происходящего. Этого не простят нам наши дети и внуки. Армия не может быть вне политики в момент, когда разрушается государство и над обществом нависает тень новой диктатуры. Призываю вас занять активную позицию, достойную офицерской чести и присяги». Как известно, ответа не последовало. Более того, по распоряжению Ельцина во всех кабинетах Минобороны и Генштаба были отключены телефонные аппараты правительственной связи, чтобы не дать возможности высокопоставленным генералам получать информацию со стороны или вести переговоры между собой. Пользоваться обычной связью для сколько-нибудь деликатных разговоров в России никто не решался. Армия до поры до времени сидела в своих гарнизонах, штабах.

Министры Н. Голушко, П. Грачев, В. Ерин, другие генералы предпочли Славе российской вечное бесчестье, позор и проклятие соотечественников. Это презрение проявляется сегодня в беседах с людьми, помнящими события 93-го, в социологических опросах. Но уверен, настанет день, когда народы России скажут об этом открыто, поименно назовут предателей России.

Без проволочек народные депутаты Верховного Совета РФ приняли решение незамедлительно в 22 часа 23 сентября 1993 г. созвать Десятый (чрезвычайный) Съезд народных депутатов РФ, на котором обсудить вопрос «О политическом положении в Российской Федерации в связи с совершенным государственным переворотом». Необходимо было выработать законодательные меры по преодолению переворота и организации отпора президентскому мятежу. Докладчиком был утвержден Председатель Верховного Совета Р. Хасбулатов.

Общественность была потрясена циничным попранием Конституции РФ. В эти суровые, тревожные дни в адрес Верховного Совета присылали телеграммы со словами поддержки большое количество граждан, трудовых коллективов, партий и общественных движений. Все они выражали искреннюю озабоченность сложившейся конфронтационной ситуацией, призывали народных депутатов отстаивать Конституцию и Закон. Конечно, мы понимали, что в нашем расколотом обществе оценки «кремлевского путча» будут порой самые противоположные. Будут и одобрения: ведь «артподготовка» находила полное понимание у таких газет, как «Известия», «Московский комсомолец», безоглядно занявших проельцинскую позицию.

Международный фонд «Реформа», возглавляемый академиком С. Шаталиным, предложил руководителям России ради предотвращения кровавого столкновения и гражданской войны «отказаться от всех принятых 21 сентября решений и прийти к согласию о проведении в максимально короткие сроки одновременных досрочных перевыборов президента и выборов в новый двухпалатный парламент».

Представители Гражданского союза высказались еще более решительно и определенно: в своем заявлении осудили действия Ельцина, призвали граждан России не подчиняться его указам, а органы власти – выполнить свой конституционный долг. Президиум Всероссийского Совета ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов оценил Указ № 1400 как грубое нарушение Конституции, как попрание демократических прав граждан, подрыв основ народовластия. Вместе с тем руководство ветеранской организации призвало Ельцина, Верховный Совет, Конституционный суд и правительство проявить государственную мудрость, приостановить действие антиконституционных мер и найти мирный путь разрешения глубокого политического кризиса.

Но и в это сложное для страны время нашлись «теоретики», пытавшиеся обосновать правомерность действий Б. Ельцина. Да, говорили некоторые из них, Ельцин, нарушив Конституцию, вышел за ее рамки, но сделал он это из-за того, что «старая» Конституция тормозила реформы, а Съезд и Верховный Совет после апрельского (1993) референдума стали нелегитимны, тем более что избирали их в другом государстве – РСФСР в составе СССР. Автор этой лживой концепции и наиболее рьяный ее поборник – член-корреспондент Российской академии наук «величайший юрист» С.С. Алексеев, который в бытность председателем союзного Комитета конституционного надзора немало поспособствовал развалу СССР. В свое время он усердно потрудился на М. Горбачева, затем «перевернулся» и начал с удовлетворением поддакивать Б. Ельцину. Этот маститый ученый-юрист с той же, а может, с еще большей одержимостью стал способствовать развалу и власти в России, и самой российской государственности. Единственное, о чем забыл этот ученый, что он своей «теорией» вольно или невольно прокладывал путь режиму всевластия Б. Ельцина – ельцинизму как системе и политико-экономическому явлению.

В таком случае возникает вопрос: а как же сам президент? Он ведь стал сначала народным депутатом РСФСР, Председателем Верховного Совета РСФСР и затем президентом все в том же «нелегитимном государстве». А насколько легитимен Председатель правительства В. Черномырдин (и его правительство), которого утверждал в должности главы правительства этот «нелегитимный съезд» и которому он говорил слова благодарности за избрание на столь высокий пост?

А не этот ли «коммунистический съезд» наделил президента особыми, чрезвычайными, какими он хотел, полномочиями, согласился с тем, что он сам возглавит первое правительство «реформаторов» России? Согласился с тем, что первым вице-премьером станет специалист по научному коммунизму Г. Бурбулис, не имеющий даже элементарных управленческих навыков, опыта руководства, профессионализма, без которых не только в правительстве быть, а просто-напросто находиться на управленческом поприще нельзя. «Бурбули-зация всей страны» означала наступление дилетантизма и невежества в политической практике, что очень скоро и очень сильно ударило по экономике России, по каждому россиянину. Чего стоит только возведение в ранг государственной политики спекуляции, которую с подачи этого новоявленного руководителя стали именовать «предпринимательством».

Не этот ли «коммунистический», или «нелегитимный», как угодно сторонникам Указа № 1400, съезд принимал законы, поправки к Конституции (о них вдруг стали говорить как о негодных), которые подписывал и выпускал в свет президент России Б. Ельцин? Да еще укорял Верховный Совет, что тот медленно принимает законы.

С другой стороны, находясь в блокадном Белом доме, я постоянно размышлял, что именно мы, народные депутаты, «вырастили» Б. Ельцина, избрав, пусть даже одним фальшивым голосом, своим председателем, предоставив ему стартовую площадку для карьеры. Многие из этих народных депутатов разваливали Советский Союз, объявляя о независимости России и приоритете российских законов над общесоюзными, глумились над раздавленным М. Горбачевым в августе 1991 г., санкционировали запрет КПСС, захват ее имущества. Именно эти народные депутаты, теперь осознавшие свою вину за содеянное и вставшие на защиту Конституции, мостили дорогу Ельцину к абсолютной власти, предоставляя ему особые полномочия. И вот теперь они сами стали жертвой ельцинизма. Историческая, старая как мир логика вечной борьбы за власть.

И, наконец, последнее. Случайно ли, что пик октябрьского кризиса пришелся на годовщину обещанной Б. Ельциным стабилизации экономики и юбилей обещанной А. Чубайсом рыночной цены ваучера 200–300 тыс. р. – стоимости двух «Волг»? Россию к этому государственному перевороту катили кресловладельцы в Кремле, на Старой площади, а теперь вот уже и на Краснопресненской набережной безоглядно ведут страну к катастрофе.

Позднее сторонники Б. Ельцина всеми способами будут пытаться оправдать его, а, следовательно, и свои действия. Получалось весьма невразумительно, а порой даже глупо. Так, главный ельцинский идеолог Г. Бурбулис писал: «Не оправдывая появление указа, надо признать, что могло бы произойти худшее, если бы Руцкой и Хасбулатов возглавили страну. Обязанность главы государства – находить самые непопулярные и самые неожиданные меры для того, чтобы обеспечить безопасность страны. После того как указ был издан, стало ясно, что единственное спасение для меня, для моих близких, для всех нас – это реализовать его»[209].

Как видим, по «великому» политику, знатоку научно коммунизма Г. Бурбулису, Конституция (Основной Закон) Российской Федерации – ничто в сравнении с личным благополучием его и его семьи.

На всех перекрестках руководитель аппарата Президента РФ С. Филатов убеждал и продолжает убеждать до настоящего времени, что Указ № 1400 спас Россию от гражданской войны[210]. И невдомек этому горе-реформатору, что хитроумный и циничный лозунг – «лишь бы не допустить гражданской войны» – реально воплотился в жизни, в нашей российской действительности. Гражданская война началась тут же и тлеет до сих пор: расстрел Съезда и Верховного Совета Российской Федерации, чеченские войны, войны на Северном Кавказе и Закавказье, криминальные войны, вымирание народонаселения и т. д. Не остались в стороне от гражданских войн и все бывшие республики СССР – это также порождение ельцинизма и проводников этого курса, таких, с горечью говорю, как С. Филатов, С. Шахрай, Ю. Батурин, А. Собчак, Г. Сатаров во главе с их идеологом Б. Ельциным. К сожалению, и бывший советский народ, и бывшая 18-миллионная армия коммунистов сами позволили так унизить себя.

Условно отправной точкой поисков выхода из политического кризиса, возникшего между исполнительной и представительной ветвями федеральной власти в России с первых дней существования российской государственности после распада СССР и формальным началом его проявления – 21 сентября 1993 г., можно считать выступление 22 сентября Председателя Конституционного суда РФ В. Зорькина. Основные пункты его заявления состоят в следующем: принятие Съездом народных депутатов РФ решения об одновременных, а не разнесенных по времени, как это определено Указом № 1400, перевыборах президента и парламента; поручение Съездом правительству РФ выполнять свои обязанности до новых выборов; приостановление законотворческой деятельности Верховного Совета РФ с сохранением за ним только контрольных функций.

В дальнейшем эти положения, высказанные Председателем Конституционного суда, нашли отражение в ряде схожих проектов разрешения политического кризиса, выдвинутых с 22 по 29 сентября партиями и движениями так называемой центристской ориентации. Предложения об одновременных перевыборах президента и парламента поддержали ДПР, НПСР, «ГС», ФНПР, Московская конференция промышленников и предпринимателей, объединение «Предприниматели за новую Россию», Конгресс русских общин, а также политики Н. Рыжков, Г. Явлинский, А. Владиславлев, В. Липицкий, О. Румянцев, С. Глазьев, В. Третьяков, И. Клочков, Е. Яковлев и другие.

Тем временем, минуя препоны и помехи, народные депутаты прибывали на Съезд. Б. Ельцин и его команда, лишив их полномочий, в частности права на бесплатный проезд, рассчитывали, что далеко не всякий выложит десятки тысяч рублей и приедет в Москву. Делалось все, чтобы не допустить созыва съезда. Кое-где местные власти, пытаясь задержать выезд народных депутатов на съезд, запретили продавать даже за наличный расчет проездные билеты на поезда и самолеты, отменяли рейсы, чтобы задержать депутатов. Так было, например, с делегацией из Дагестана. Некоторые депутаты прибывали в Москву, делая по две-три пересадки. Из сибирских регионов многие сначала прилетали в Уфу, а уж затем – в Москву.

Но путчисты просчитались. Народные депутаты все прибывали и прибывали. Некоторые из них призывали немедленно открыть съезд. Председательствуя на заседаниях, мне приходилось тактично остужать «горячие головы»: в этойкритической ситуации как никогда было важно соблюсти все процедурные тонкости, чтобы принимаемые решения никто не мог оспорить.

«Коллективный Распутин» 23 сентября предпринимает ловкий ход, чтобы сорвать Съезд: на совещании членов парламентской коалиции реформ, которое состоялось у Ельцина, делается попытка оттянуть от работы на Съезде 300–350 народных депутатов, «купить» их особыми привилегиями. Б. Ельцин гарантирует всем покинувшим Съезд, а затем и Дом Советов сохранение служебных квартир в Москве, а также «подкормку» – пенсию в размере 75 % ежемесячного оклада, если они откажутся от своих полномочий в течение 24 сентября, обещает назначить представителями президента на местах или выделить престижное место в правительстве, равнозначное народному депутату[211]. Эти условия ежедневно оглашались через громкоговоритель, установленный на желтом бронетранспортере («желтый Геббельс», как именовали его защитники Конституции), который курсировал вокруг Белого дома. Главное, чтобы кворума не было, как бы автоматически ликвидировать легитимность Съезда и принимаемых им решений. Приходилось только поражаться бессовестности и низким приемам Б. Ельцина – этого «великого государственного мужа», от которого ускользала власть. Точно также Мефистофель предлагал Фаусту продать душу за земные радости. Лишь около 100 депутатов после обработки у Б. Ельцина «клюнули» на приманку и предали товарищей и коллег, свой долг, своих избирателей и под покровом ночи покинули здание[212]. Но это все же не 300 человек, на которых делали ставку для срыва кворума съезда.

Сорвать Съезд народных депутатов РФ команде Ельцина не удалось. Под сводами зала заседания Верховного Совета 638 депутатов на фоне очень сложной политической, социально-экономической и нравственно-психологической обстановки 23 сентября 1993 г. в 22.00 часа начали большой разговор о судьбах России[213].

Не преувеличу, если скажу, что мировая прогрессивная общественность ждала начала Съезда. Председатель Верховного Совета Р. Хасбулатов, опираясь на Конституцию и заключение Конституционного суда, констатировал факт государственного переворота, совершенного 21 сентября Ельциным под диктовку его окружения.

«Ельцин, – подчеркнул Хасбулатов слегка взволнованным голосом, – стремится установить в стране даже не диктаторскую, а откровенно тираническую личную власть. Отменено народовластие, введена политическая цензура в средствах массовой информации. Брошен вызов общественности, партиям и движениям, профсоюзам, мировому общественному мнению».

Каковы же действительные цели переворота? Отвечая на этот вопрос, Председатель Верховного Совета назвал некоторые из них.

Во-первых, это стремление уйти от ответственности за крах своей антинародной политики, за развал страны и резкое ухудшение жизни народа. Это попытка переложить ответственность с себя на представительную власть и таким образом сохранить агонизирующий режим. Во-вторых, цель переворота – спасти новоявленных нуворишей, спасти свою социальную опору, то есть тех, кто награбил баснословные богатства при невиданном обнищании 90 % населения. В-третьих, бросить людей в «дикий» рынок на произвол судьбы, лишив их всякой социальной защиты. В-четвертых, правящий режим желает, предавая национальные интересы, получить карт-бланш от Запада. «Реформы» все больше подчиняют страну международным финансовым и промышленным корпорациям, выкачивающим из России ее природные богатства.

На сторону преступных акций Ельцина, продолжил Р. Хасбулатов, угодливо встало Правительство во главе с Черномырдиным. Тем самым оно взяло на себя ответственность за беды России. Черномырдин не выполнил ровно ничего из того, что обещал народу, вступая на пост премьера. Очевидно, поэтому угодливое правительство поддержало преступный государственный переворот. Ельцину, звучало в зале, всегда были чужды интересы и чаяния людей, чему свидетельством тот же беловежский сговор. Теперь он пошел на очередное предательство, из-за чего Россия рискует повторить судьбу Советского Союза. Он намеренно стремился к конфронтации, не откликнулся на встречные шаги Верховного Совета. Предлагаемые им выборы в декабре – очередная ловушка.

Сверкали блицы фоторепортеров, десятки телекамер и диктофонов делали достоянием истории слова Председателя Верховного Совета. Да, 82 региона России в той или иной форме осудили переворот. Но обладали ли они реальной властью? Мы хорошо знали, что Советы – от Москвы до самых до окраин – были подмяты главами администраций и губернаторами, которые переподчиняли себе милицию, требовали лояльности силовых структур. Многое зависело от того, какую позицию займут армия, Генеральная прокуратура.

Бурным, эмоциональным я бы назвал выступление и.о. президента А. Руцкого.

«На наших глазах, – сказал он в своем выступлении на съезде, – разворачивается глубочайшая политическая драма. Во весь рост встал вопрос о судьбе демократии и народовластия в России, о судьбе нашего Отечества и о будущем наших детей. Всем своим двухлетним правлением Ельцин продемонстрировал пренебрежение Конституцией, законами, а вместе с ними и интересами народа».

«В том, что случилось в России, – признал Руцкой, – есть наша общая вина. Надо было больше спрашивать с Ельцина, а не ублажать его. Уступки и компромиссы, безразличие и апатия – вот что стало питательной средой для развала России. Я лично переживаю все это как огромную личную трагедию обманутого доверия к президенту. Решительно заявляю, что всей силой доверенных мне полномочий буду противостоять любым попыткам развалить нашу Родину, ввергнуть граждан России в пучину горя и страданий. Сейчас не время искать виновных. Надо спасать государство».

В своих ближайших решениях и.о. главы государства намеревался провести ежеквартальную индексацию зарплаты и вкладов населения в сбербанке по состоянию на 1 января 1992 г., пересмотреть налоговую и кредитную политику для поощрения производства, увеличения финансирования всей социальной сферы, объявить не на словах, а на деле войну с коррупцией и преступностью.

«Выход из политического кризиса я вижу, – добавил А. Руцкой, – в одновременных выборах президента и парламента, за что высказываются и большинство регионов. Однако выборы на законной основе, без компромиссов, не в ущерб Конституции. Первым шагом в этом направлении должно стать восстановление жизнеспособности Верховного Совета и Съезда народных депутатов.

Глядя в глаза своим коллегам и друзьям, соратникам и согражданам, я клянусь до конца защищать Конституцию и право людей на достойную и свободную жизнь», – закончил выступление Руцкой.

По прошествии лет я еще и еще раз анализирую слова и дела руководителей парламента, народных депутатов и А. Руцкого в те дни: все ли мы сделали для пресечения государственного переворота? Те ли шаги предпринимали, те ли лозунги выдвигали? Вот и в речи Александра Владимировича, наверное, были элементы популизма. Его обещания про индексацию скорее являлись ответом на желания миллионов жителей России, чем результатом глубоких финансовых проработок. Ведь казна-то была пуста! И как я писал выше, на апрельском референдуме народ высказался против одновременных выборов обеих конфликтующих сторон. Все понимали, что, по Конституции, в данной конкретной ситуации выборы президента должны состояться через три месяца. Не было ли в таком случае проявлением слабости Руцкого обещание провести досрочные выборы и президента, и парламента? Ведь в той ситуации не это было главным… Главным был фактическое, а не только на бумаге, отстранение присягоотступника Б. Ельцина от всех рычагов власти, а не просто обеспечение «жизнеспособности» парламента.

Около полуночи Съезд подавляющим большинством голосов утвердил постановление Верховного Совета, в котором в соответствии с Заключением Конституционного суда РФ оценил действия президента как государственный переворот.

Важный исторический момент заключается в том, что решения Конституционного суда, Съезда народных депутатов Российской Федерации, квалифицирующие действия и решения экс-Президента РФ Б.Н. Ельцина как государственное преступление не отменены до сих пор, и, следовательно, сохраняют свою силу по сей день. И никакие поздние Указ Президента РФ В.В. Путина, закон Государственной Думы о гарантиях президенту, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи также не отменили их.

Отсюда следует вывод, что последующие «президентские» указы о всенародном принятии новой Конституции РФ, по выборам в новый парламент и т. д. подписывал юридический самозванец, или узурпатор, просто гражданин Б. Ельцин. Не удивительно, что общественность постоянно ставит вопрос об итогах голосования по проекту ельцинской Конституции, «принятой» едва ли четвертью населения, имеющих право голоса, а, например, Татарстан и другие 14 субъектов Российской Федерации ее вообще не приняли. Не сработает ли мина замедленного действия нелегитимности Конституции РФ в будущем, особенно в международном плане?

Очень часто Съезд народных депутатов обвиняют в том, что он якобы узурпировал власть. На самом деле это не так. Мы, члены Президиума Верховного Совета, а затем – члены рабочей группы по доработке проекта постановления Съезда по Указу № 1400, долго работали над текстом, выверяли его с юристами и, наконец, сочли необходимым для создания нормальной политической и социально-экономической ситуации в государстве судьбу и Съезда, и Президента передать в руки народа Российской Федерации. В статье 6 основного постановления по Указу № 1400 Съезд признал необходимость досрочных выборов одновременно президента и народных депутатов[214]. Более того, по данному вопросу Съезд принял специальное постановление[215].

Это очень важный момент. В результате выполнения этих постановлений Съезда, история России могла бы пойти по мирному, цивилизованному пути. И тот факт, что на переговорах в Свято-Даниловом монастыре, несмотря на все доводы, мои оппоненты не принимали это обстоятельство во внимание, доказывает, что восстановление подлинного народовластия и передача именно народу суверенного права переизбрания одновременно народных депутатов Российской Федерации и президента не являлись главной целью Указа № 1400. Эта якобы главная цель президента – досрочные выборы представительного собрания – служила лишь маскировкой для борьбы с принципом народовластия, что отчетливо проявилось во всех последующих действиях президента и его клевретов в 1993 г.

Главная цель, которая давно манила «реформаторов» – «революционера» С. Шахрая, «идеолога» Г. Бурбулиса, подпевал А. Филатова, В. Шумейко, М. Полторанина, – разрушить в стране конституционную законность, закрепить принцип, когда подзаконные акты – указы и распоряжения госчиновников – становятся над Конституцией РФ, над Законом, была достигнута. Об этом недвусмысленно заявил президент в пункте 1 Указа № 1400. Все властные органы сверху донизу должны были «руководствоваться указаниями президента и постановлениями Правительства Российской Федерации». Это указное право, к сожалению, в эпоху ельцинизма действует безукоризненно. Как оно отразилось на тех, кто его проталкивал, известно: всех их постепенно «отделили от тела» всенародно избранного.

Делегатам Съезда были представлены назначенные А. Руцким и утвержденные Верховным Советом силовые министры: В. Баранников (министерство безопасности), В. Ачалов (министерство обороны), А. Дунаев (министерство внутренних дел).

Не все народные депутаты РСФСР были согласны с решением о назначении силовых министров. Вот как позднее поведал об этой ситуации народный депутат РСФСР Н. Павлов: «В ночь с 21 на 22 сентября, когда уже съезд собрался, и Руцкой сел в кресло президиума, я поднялся в президиум, подошел к нему и сказал, что есть согласованное мнение ряда депутатских фракций – ни в коем случае не трогать Грачева и председателя МБ Галушко. Решать вопрос следовало только по Ерину – за избиение первомайской демонстрации. Руцкой ответил, что он абсолютно с этим согласен. Я спокойно вернулся в зал, сообщил о разговоре Бабурину и другим товарищам. И каково же наше изумление, когда примерно через два-три часа, под утро, Руцкой взошел на трибуну съезда и зачитал указы об освобождении Грачева и Галушко и о назначении на их должности Ачалова и Баранникова. Тогда единственный раз за всю свою сознательную политическую жизнь я, будучи принципиально не согласен с решением Руцкого, промолчал, никак не выразил своего отношения, не поставил вопрос, не требовал слова, то есть принял все, как было»[216].

К чести Р. Хасбулатова, по прошествии лет, он признает, что совершил ошибку, согласившись с А. Руцким о назначении силовых министров. Вот как оценил те события Руслан Имранович: «Я очень сожалею, что проявил слабость, когда Руцкой вышел на трибуну и предложил Верховному Совету утвердить новых министров. Мы ведь до того договорились создать Военный Совет, но министров не утверждать…И здесь я допустил важную, стратегическую, можно сказать, ошибку. Ведь когда мы узнали потом обстановку в министерствах, особенно в силовых, то оказалось, что именно это решение оттолкнуло силовиков от Верховного Совета, заставило их медленно, но верно дрейфовать в сторону Ельцина. Так что вина законодателей, и моя в первую очередь, наверное, в том, что мы пошли следом за нами же выдвинутой исполнительной властью, а та действовала, надо сказать, несколько необдуманно, анархично и даже трусовато… Я пригласил к себе весь наш кабинет и очень жестко потребовал от них немедленно покинуть стены Дома Советов, сказав: "Если вы – президент, то идите с людьми, занимайте Кремль. Если вы – министр внутренних дел, то ваше место – на Петровке, а министра обороны – в министерстве… Что еще нужно вам сделать здесь? Вы же просто мешаете выполнять нам свои функции". И это не истерика была, я обладал системой прекрасно отлаженной информации, и именно в тот день, 3 октября, можно было каждому нашему министру с сотней-другой человек идти и занимать свои министерские кабинеты»[217].

А пока мне отчетливо вспоминается страстное, произнесенное, я бы сказал, с какой-то горечью выступление народного депутата РСФСР А. Дунаева на Съезде народных депутатов 23 сентября 1993 г. при утверждении его министром МВД:

«Уважаемый Председатель! Уважаемые народные депутаты!

К сожалению, то, что я говорил два месяца назад на заседании Президиума Верховного Совета, оказалось правдой».

В выступлении на заседании Президиума, о котором напомнил Дунаев, речь шла о том, что в недрах кремлевской администрации зреет конституционный заговор против Верховного Совета Российской Федерации. В нем принимает участие и верхушка силовых структур, в частности министр внутренних дел В. Ерин. А. Дунаев призвал тогда всеми доступными средствами разъяснять политическую линию Верховного Совета, проводимую им социально-экономическую политику и более полно и зримо откликаться на нужды народа, в том числе и армии. Если народ поймет, что Верховный Совет реально отстаивает его интересы, то никакие государственные перевороты не будут страшны России.

Мало кто поверил тогда А. Дунаеву. Такое обличительное выступление на Президиуме многие списывали на счет того, что он якобы вымещал свою обиду на Ельцина, который неправомерно освободил его от работы, поверив тем, кто «сфальсифицировал так называемое дело Баранникова – Дунаева», и, забыв фактически о той роли, которую последние сыграли в приходе к власти самого Б. Ельцина. И вот по прошествии двух месяцев Дунаев напомнил народным депутатам о своем предупреждении.

«Облеченные высшей государственной властью люди, – продолжил он выступление на Съезде, – попирая законы, Конституцию, совершили государственный переворот. Не последнюю роль в этом сыграл и бывший министр внутренних дел Ерин Виктор Федорович. Хотя я могу заверить Съезд, что подавляющее большинство личного состава органов внутренних дел относится к государственному перевороту отрицательно.

… В настоящее время сложилась исключительно сложная обстановка. Я стою здесь у вас на Съезде не под звуки победных фанфар. Предстоит всем нам, кто любит и верит России, нелегкое время. И вместе с вами я готов служить закону, России. Я полностью уверен в торжестве закона.

Ерин вчера послал в органы внутренних дел шифровку с требованием (прямо вот читаю вам это требование): "Не выполнять решения и указания Верховного Совета, исполняющего обязанности Президента России и его министра внутренних дел". Запретил встречаться личному составу с депутатами. Заблокировал здание МВД спецназом, отключил АТС-222 и 239 для того, чтобы сотрудникам нельзя было иметь связь с Верховным Советом и с народом.

Нет, господин Ерин. От правды сотрудников МВД не спрячете. Я обращаюсь к своим коллегам, сотрудникам органов внутренних дел: разберитесь, куда вас ведут. Не в малой степени судьба России зависит и от вас. Да и придется, видимо, отвечать и за бездействие сотрудникам органов внутренних дел, и тем более если будут допущены противоправные действия.

Я верю в разум сотрудников и в торжество законности. И готов к борьбе за это вместе с вами. (Аплодисменты.)»

Прошли годы. Я часто встречаюсь с А. Дунаевым, и он до сих пор корит меня за то, что мы, члены Президиума Верховного Совета России, не поверили тогда его предостережениям.

Но вернемся вновь к Съезду народных депутатов РФ. С точки зрения Конституции действия Съезда были правомерны. Однако российский обыватель многого не мог понять, и это в дальнейшем стало одной из причин его равнодушия. Для обывателя борьба за Конституцию и законность ассоциировалась с тем, что в стране появилось два президента, два «комплекта» силовых министров. Обыватель в своем подсознании увязывал сложившуюся ситуацию как двоевластие, которое, как помнилось по истории, характерно для времен гражданской войны.

Многие депутаты, защитники Дома Советов, задавали вопросы: почему, например, министром обороны А. Руцкой рекомендовал В. Ачалова?[218] На мой взгляд, по двум причинам. Вспоминаю одну из встреч начальника Генерального штаба Министерства обороны РФ М. Колесникова с Р. Хасбулатовым и А. Руцким, когда обсуждалась будущая военная доктрина России. Совершенно случайно возник вопрос о лидере среди руководителей армии. Все, и особенно Колесников, дали высокую оценку В. Ачалову – советнику по военным делам Председателя Верховного Совета. Многие также знали, что Д. Язов готовил Ачалова как преемника себе на смену. После августовских (1991) событий Генеральная прокуратура пыталась получить согласие парламента на привлечение его к уголовной ответственности за участие в «путче». Но, разобравшись, депутаты согласия не дали, здраво рассудив, что не меньшее, если не большее, участие в тех событиях принимал Грачев, разрабатывавший с группой спецов военную доктрину ГКЧП. Но, вовремя переметнувшись в противоположный лагерь, Павел Сергеевич удостоился поста министра обороны России.

Характеризуя П. Грачева, генерал В. Ачалов позднее с горечью скажет: «…какую пагубную роль сыграл (П. Грачев. – Примеч. авт.) для Вооруженных Сил, для страны и особенно – для Воздушно-десантных войск! Это первый министр, первый командующий, который стал главным разрушителем Вооруженных Сил и ВДВ, предал самое дорогое, что у него есть после матери, – своих друзей, своих однокашников и ту страну, которая присвоила ему звание Героя Советского Союза»[219].

Депутаты образовали рабочие комиссии для связи с москвичами (руководитель В. Агафонов), связи с регионами (Р. Абдулатипов), связи с зарубежными странами и парламентами (И. Андронов). Для обеспечения москвичей и жителей регионов информацией о ходе сопротивления мятежу депутаты образовали штаб, который поручили возглавить мне.

Съезд также утвердил председателем Комитета по вопросам обороны и безопасности контр-адмирала Равката Загидулловича Чеботаревского, председателем Комитета Верховного Совета по судебной реформе, законности и правопорядку Сергея Николаевича Бабурина, назначил Виктора Ивановича Илюхина специальным прокурором по расследованию обстоятельств государственного переворота.