Читать книгу Redescubriendo el archivo etnográfico audiovisual - Adriana Estrada Álvarez - Страница 14

BITÁCORA DE UN PROCESO DE INVESTIGACIÓN

ОглавлениеPara desentrañar el enorme valor de este corpus fílmico, se conformó un grupo de quince investigadores especialistas en diferentes disciplinas, pertenecientes a diversas instituciones académicas. La invitación propuso varios ejes para estudiar distintos aspectos del cine etnográfico del AEA, analizando ya sea una película o un grupo de películas, un director o un equipo de realizadores, un grupo étnico en particular, un período específico, una región o un espacio en concreto, ciertos acontecimientos o fenómenos relevantes, o bien alguna noción o categoría conceptual sugerente para lograr un entendimiento integral de este acervo.

Quisiera enfatizar el carácter multidisciplinario, interinstitucional y transgeneracional del equipo de investigadoras e investigadores que participaron en este proyecto. Entre los campos disciplinares que confluyen en esta investigación encontramos: etnólogos, antropólogos sociales y visuales, archivistas e historiadores de cine y artes visuales, sociólogos, comunicólogos y documentalistas, especialistas en pedagogía, ciencias políticas, etnohistoriadoras, latinoamericanistas, muchos con formaciones híbridas. La mayoría de estos especialistas están adscritos o realizan programas de estudios en las principales universidades e instituciones educativas o culturales del país, ubicadas en diferentes regiones del país (CDMX, Morelos, San Luis Potosí, Guadalajara). También cabe destacar su pertenencia a muy diferentes generaciones: hay desde estudiantes de licenciatura y posgrado, hasta académicos de larga trayectoria y alto nivel en el Sistema Nacional de Investigadores. Esta composición inter-generacional de expertos consagrados y estudiantes jóvenes con gran ímpetu y curiosidad en la materia generó un intercambio refrescante y a la vez formativo, y tal heterogeneidad de voces y miradas permitió un diálogo muy fértil, que sin duda enriqueció los contenidos de este libro.

Una vez integrado el equipo de investigadoras e investigadores, comenzamos a reunirnos periódicamente para reflexionar colectivamente sobre el valor y las características de la producción fílmica del AEA. Desde las primeras sesiones vimos y debatimos colectivamente sobre algunas películas del AEA e hicimos algunas lecturas en común; también revisamos bibliografía contemporánea, como los libros de Stephen Lewis: Rethinking Mexican Indigenismo1 y Erica Cusi Wortham: Indigenous Media in Mexico.2 Ambos textos resultaron fundamentales para entender mejor el contexto histórico e institucional de la producción del AEA. Un ejercicio que también resultó muy útil, en las primeras sesiones del seminario, fue la discusión y el análisis comparativo de varios filmes sobre un mismo grupo étnico, en este caso los huicholes, tomando como punto de partida el texto de Christoph Schabasser: “Indígenas wixaritari como estrellas del cine etnográfico”.3 Esta actividad nos permitió afinar criterios y parámetros de comparación, establecer un lenguaje común y amasar un bagaje de referencias compartido, para posteriormente emprender cada quien sus propios caminos de investigación.

Uno de los aspectos más enriquecedores de esta comunidad de aprendizaje fue la oportunidad de conocer y conversar con varios protagonistas o actores clave que jugaron un papel importante en la producción fílmica-etnográfica del AEA: antropólogos, cineastas, autoridades, personajes. En una sesión tuvimos como invitados a Luis Mandoki, Toni Kuhn y Víctor Rapoport para hablarnos sobre la filmación de dos documentales sobre los mazatecos desplazados por la construcción de presas en los años cincuenta. El seminario también fungió como una especie de laboratorio o taller de entrevistas colectivas o individuales.

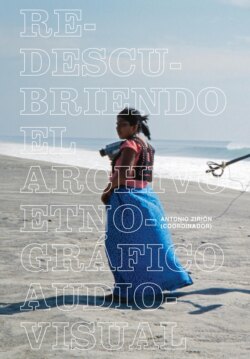

Alejandro Gamboa en la comunidad kikaapoa (kikapú) de El Nacimiento, Múzquiz, Coahuila. Foto fija del documental “El eterno retorno: testimonios de los indios kikapú”.

GRACIELA ITURBIDE, 1981.

D.R. Fototeca Nacho López, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Fue el caso de las conversaciones que tuvimos con Óscar Menéndez, Teófila Palafox, Henner Hofmann, Mario Luna, Alberto Cortés, Rafael Montero, Carlos Cruz, María Eugenia Tamés, Juan Carlos Colín, Juan Francisco Urrusti o los colaboradores y familiares de Dominique Jonard. También resultaron muy significativos y constructivos los intercambios con Lina Odena Güemes, viuda de Alfonso Muñoz. Uno de los integrantes de este colectivo de investigadores, autor de uno de los textos de este libro, fue Alberto Becerril, quien dirigió algunas películas y fue jefe de producción del AEA entre 1984 y 1985. De este modo, Alberto se convirtió en un informante clave dentro del equipo, investigador e investigado, quien con una mirada retrospectiva nos brindó generosamente su testimonio directo, como testigo presencial, con referencias y anécdotas que nos ayudaron a desmitificar algunos lugares comunes y a evitar interpretaciones demasiado aventuradas sobre la producción de las películas. Casi todos los entrevistados, participantes activos en la producción de las películas, señalan que muchos de sus compañeros, colegas y colaboradores de aquel entonces ya fallecieron; recuerdan esa época con cierta nostalgia. El entramado de testimonios y experiencias de primera mano que recoge esta publicación representa seguramente una de las últimas expresiones de la memoria viva del AEA.

A partir de este conocimiento compartido, cada integrante del seminario fue definiendo y desarrollando su tema de estudio, contando siempre con las opiniones del grupo. En las últimas etapas del seminario, dedicamos varias sesiones a discutir los textos que se presentan en este libro en su versión final. Asignamos lectores para comentar los avances y borradores de cada texto y recibir aportes y críticas de los demás. Los resultados de estas investigaciones, en conjunto, proponen rutas y brindan claves para abordar desde distintos ángulos el corpus fílmico del AEA. Gracias a este seminario, en virtud de la sintonía y sinergia que generó, pueden hallarse numerosos vasos comunicantes, referencias cruzadas, inquietudes recurrentes y temas transversales en el conjunto de estas aproximaciones, tanto al interior del libro como entre el libro y el número temático de la revista Iztapalapa.

Hombre filmando en comunidad runixa ngiigua (chocholteca) de Santa María Nativitas, Oaxaca.

HÉCTOR VÁZQUEZ VALDIVIA, 2003.

D.R. Fototeca Nacho López, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

La pandemia de la COVID-19 y el confinamiento al que nos obligó, sin duda trastocaron la dinámica prevista para este proyecto e implicaron un reto significativo para el proceso de investigación en general. No pudimos asistir personalmente a los acervos del INPI, no pudimos consultar físicamente los materiales fílmicos y fotográficos, tampoco los libros y objetos asociados con las películas que forman parte de esta colección. Esta situación, en un par de casos, imposibilitó una línea de investigación y causó bajas en el equipo. No obstante, en la mayoría de los casos, gracias a la oportuna y generosa donación del INPI a la UAM de un juego de copias en DVD de todas las películas del AEA, y gracias al apoyo de los responsables del Acervo de Cine y Video Alfonso Muñoz del Instituto, pudimos culminar satisfactoriamente este proceso de investigación. Las reuniones del seminario, que en un inicio tuvieron sede en la Cineteca Nacional, se adaptaron fácilmente a las plataformas digitales, de modo que puede decirse que la comunidad de aprendizaje, el espacio de formación y de reflexión, el visionado de las películas, la indagación en los catálogos y las bases de datos, la búsqueda y la edición fotográfica, el diálogo y el intercambio de conocimientos, se dieron casi por completo a través de los medios digitales.