Читать книгу Redescubriendo el archivo etnográfico audiovisual - Adriana Estrada Álvarez - Страница 20

Un cine etnográfico post indigenista

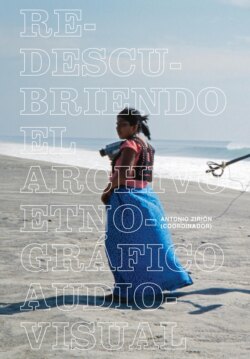

Оглавление12° Encuentro de Música Autóctona del INI en la comunidad wixárika (huichol) de San Andrés Cohamiata, Mezquitic, Jalisco.

RAMÓN JIMÉNEZ, 1978.

D.R. Fototeca Nacho López, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Es importante señalar que, además de las películas terminadas y el material fílmico inédito, en el AEA también se produjo una buena cantidad de foto fija, diaporamas, registros orales y musicales. De igual forma, existe un acervo documental que comprende textos de diversa índole: diarios de campo, cuadernos de notas, guiones y tratamientos de las películas. Asimismo, se editaron varios libros temáticos o monográficos, fruto de la colaboración interdisciplinaria entre fotógrafos y literatos muy reconocidos. Estos diversos materiales etnográficos hoy conforman los diferentes fondos y colecciones dentro de la Dirección de Acervos del INPI. Pero aún hacen falta investigaciones que reconozcan los distintos medios y soportes en los que materializó la producción del AEA; para ello resulta apremiante estrechar los puentes entre la Fototeca Nacho López, la Fonoteca Henrietta Yurchenco y el Acervo de Cine y Video Alfonso Muñoz del INPI, así como una mayor vinculación con otros acervos, mediatecas y colecciones a nivel nacional.

En este libro nos concentramos específicamente en la producción fílmica del AEA y, en este sentido, cabe preguntarnos cómo se podría caracterizar este cine en términos de géneros, categorías y estilos fílmicos. No es nada sencillo catalogar un corpus de películas tan diverso como el del AEA. Entre su producción encontramos cortos, medios y largometrajes, además de pietaje suelto, sin editar. En cuanto a géneros fílmicos, se trata de un cine primordialmente documental, pero también hallamos una que otra puesta en escena, etnoficciones, animaciones y algunas cintas construidas a partir de material de archivo, entre otros códigos del lenguaje audiovisual. Cabe mencionar que la producción del AEA estuvo atravesada por revoluciones tecnológicas, cambios de formato y de soporte; nuevos equipos impactaron el modo de afrontar el registro y la documentación audiovisual. El 16 mm era el formato más común, pero algunas filmaciones se hicieron en 35 mm y hubo también algunas incursiones en el Súper 8. El parteaguas tecnológico que implicó la llegada del video coincidió con los últimos años del AEA y fue determinante para su transformación en el Programa de Transferencia de Medios Audiovisuales a los pueblos indígenas.

En términos de subgéneros o tipos de cine documental, la etiqueta más obvia que se le puede atribuir a este corpus es cine etnográfico, pero no está de más cuestionarnos en qué sentido o dónde radica el valor etnográfico de estos filmes. Los documentales del AEA constituyen un cine sobre los pueblos indígenas hecho por personas ajenas a sus comunidades, en las que participaron antropólogos y cineastas con una intención descriptiva, testimonial, de registro y documentación de la diversidad cultural. Se trata de filmes que en su mayoría suscitan una reflexión antropológica, un cuestionamiento sobre lo propio y lo ajeno, sobre la identidad y la alteridad. Buena parte del valor etnográfico de este corpus fílmico reside, además, en su cualidad de archivo lingüístico. La mayoría de los filmes del AEA registran y reproducen voces y testimonios en lenguas originarias que nunca antes habían sido escuchadas en el cine mexicano. Sería relevante reflexionar en torno a los desafíos y las ventajas que imponían las barreras del idioma para la producción de estos filmes. En este sentido, el AEA puede entenderse como un repositorio de lenguas y cosmovisiones, algunas de ellas en un dramático proceso de deterioro o riesgo de desaparición, como el caso del kiliwa.

Ahora bien, existen muchos tipos de cine etnográfico, unos radicalmente diferentes de otros, desde el más colonialista hasta el propiamente indígena. En el caso del AEA, uno de sus rasgos distintivos es su carácter oficial, al haber sido producido por una institución del Estado. A este corpus fílmico, en su momento, la CDI lo denominó una colección de cine indigenista. No obstante, ésta no resulta una etiqueta adecuada, ya que no se trata de un cine afín con la ideología del indigenismo clásico, sino de un cine de transición hacia una nueva postura del Estado frente a la alteridad indígena. Por lo tanto, habría que diferenciarlo del cine indigenista tal como se desarrolló en las primeras décadas del INI. Pero tampoco es un cine propiamente indígena, si acaso sólo lo fue en un par de experiencias muy particulares. Se trata más bien de un cine etnográfico post indigenista, financiado por el Estado mexicano, que se ubica entre la representación colonialista de la otredad exótica, el documental independiente y comprometido políticamente, y un cine indígena emergente que se enriqueció de manera significativa con los flujos migratorios tanto nacionales como trasnacionales.

Foto fija del documental “Purépechas, los que viven la vida” en Pátzcuaro, Michoacán.

RAMÓN JIMÉNEZ, 1978.

D.R. Fototeca Nacho López, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Por otra parte, es posible identificar cierta consistencia temática en las cintas del AEA a lo largo de los años. Había preocupaciones e intereses recurrentes, como los rituales, fiestas, danzas, la artesanía y, en general, los aspectos más vistosos del folklore indígena. Se documentaron expresiones y prácticas de los grupos étnicos consideradas valiosas en tanto patrimonio cultural, material e inmaterial, ante el riesgo de su desaparición. También se abordó en varias ocasiones cómo el sistema económico capitalista dificulta y constriñe el desarrollo de las comunidades. No obstante, hay que insistir en que difícilmente podemos generalizar rasgos distintivos de la producción del AEA, pues las películas que lo integran forman un corpus heterogéneo, responden a diferentes momentos, bajo la gestión de diferentes directivos que le imprimieron su visión particular. En el transcurso de los años hubo cambios en las políticas internas del INI, así como épocas de muchos recursos y otras de escasez presupuestal para el AEA. En cuanto a los aspectos formales de las películas, había algunos recursos predominantes, como la voice over, la cual brinda explicaciones o reflexiones antropológicas sobre vistas generales del paisaje o la vida cotidiana en los asentamientos indígenas, pero no se observan patrones, fórmulas preestablecidas ni un sello de la casa. Los documentales del AEA oscilaban entre diferentes modos de representación, como el expositivo, observacional, participativo, poético o evocativo. En algunos casos encontramos películas experimentales, colaborativas; en otros hallamos cintas más bien testimoniales y de denuncia. Al principio se hacía un mero registro fílmico sin intención de editar documentales, después se produjeron películas con pretensiones artísticas de ser un cine etnográfico de autor. En suma, una tarea pendiente será establecer una periodicidad y proponer una taxonomía de la producción del AEA en función de los diferentes sexenios, las autoridades en turno, los estilos y los temas abordados.