Читать книгу Redescubriendo el archivo etnográfico audiovisual - Adriana Estrada Álvarez - Страница 44

RAFAEL MONTERO: DOCUMENTALES SOBRE LA REGIÓN NORTEÑA

ОглавлениеDebido al trabajo de su padre, la infancia de Rafael Montero, nacido el 9 de octubre de 1953 en México D.F., transcurrió en lugares como Ciudad Juárez, Chihuahua; San Luis Potosí, capital del estado homónimo, y de nuevo en su ciudad natal. Mientras estudia el bachillerato en la Preparatoria de la Universidad Lasalle, su interés por el cine lo lleva a filmar con verdadero frenesí, en formato Súper 8, varias obras, que en alguna medida contribuirán para su ingreso y permanencia en el CUEC: Ciudad Nezahualcóyotl (1972), documental sobre una zona marginal aledaña a la capital mexicana fue la primera de ellas y causó gran controversia una vez que se presentó en el auditorio de esa escuela. La cinta participó del interés que por ese mismo espacio físico y social mostraron otros filmes testimoniales como Q.R.R. (Quien resulte responsable) (Gustavo Alatriste-Arturo Ripstein, 1972), La neta, no hay futuro (Andrea Gentile, 1988) y Nadie es inocente (1987) y Sábado de mierda (1988), díptico de Gregorio Rocha y Sarah Minter realizado en la órbita de la escuela de cine de la UNAM.

Ya como alumno del CUEC, a donde ingresó en 1973, Montero emprendió dos muy logrados ejercicios escolares de largometraje en el formato de 16 mm: El infierno tan temido (1975), versión fílmica de un relato del uruguayo Juan Carlos Onetti, y Adiós, David (1978), libre adaptación de la novela Ciao Masino, obra del italiano Cesare Pavese. Esta última se convirtió en su tesis de grado.

Lo que me abrió la puerta al medio cinematográfico fue Adiós David, que tuvo, como diría Andy Warhol, “sus quince minutos de fama”. Se exhibió incluso en la vieja Cineteca Nacional y tuvo críticas muy positivas. Por Adiós David, que era una película de tono muy documental, me nominaron al Ariel en la terna de mejor ópera prima. Entonces, gracias a todo eso, por ahí salió la conexión con Juan Carlos Colín, que trabajaba en el AEA-INI.11

Luego de ver esa cinta, los directivos del AEA-INI ofrecieron a Montero integrarse a los proyectos contemplados por dicha instancia. La primera oferta laboral que recibió fue editar unos materiales que Gonzalo Martínez Ortega, cineasta formado en la Escuela de Cine de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, había filmado en la sierra de Durango.

En la administración anterior a la de Colín, trabajaban gente como Óscar Menéndez, Gonzalo Martínez y otros que ahora no recuerdo. Y la principal intención de tal administración no era hacer películas, sino llevar a cabo registros para guardar festividades, rituales, etc., es decir, un trabajo totalmente etnográfico [...]. Yo pedí que Juan Ramón Aupart, mi maestro de edición en el CUEC, hiciera junto conmigo el montaje de lo que después sería Mitote tepehuan. Uno de los aciertos de Colín, importantísimo, fue el plantear que, una vez terminados, se llevaran los documentales a las comunidades donde se habían filmado. Por eso es que, una vez editado, a mí me tocó llevar Mitote tepehuan a la comunidad de la sierra de Durango para estrenarlo. Tal fue, para mí, una experiencia fundamental en mi vida como cineasta.12

Elaborados mucho tiempo atrás, los materiales originales habían contado con la investigación de José Antonio Guzmán B. y Blanca Alonso, pero la película quedó registrada como una producción de 1980.

El depurado montaje de Juan Ramón Aupart (editor de El grito y luego realizador de muchos documentales de tema histórico-social) permitió, con la guía de Montero, que las imágenes, captadas por Henner Hoffman en poblados de los ejidos y

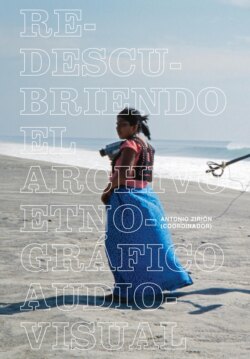

Kikapue con pelo trenzado, Sonora, México, ca. 1945.

SECRETARÍA DE CULTURA-INAH-SINAFO F.N.-MEX. Archivo Casasola-Fototeca Nacional. Inv. 514762. Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

municipios de Santa María Ocotán, La guajolota y La Candelaria, situados en los terrenos agrestes de la Sierra Madre Occidental, adquiriesen pleno sentido al estructurarse en tres partes más o menos diferenciadas. En la primera se describen algunas condiciones poblacionales y económicas generales de la región donde viven los tepehuanes; le segunda nos aproxima al sentido sagrado del espacio en el que transcurrirá la ceremonia cíclica del mitote y sus preparativos, y en la tercera somos testigos del ritual en sí mismo, consistente en una larga secuencia en la que los niños y las niñas de entre 11 y 13 años siguen al Chamán en su hipnótico baile nocturno alrededor del fuego, con el fin de hacerse merecedores de una especie de bautizo matinal. El ritual se repite durante cinco días seguidos, al término de los cuales los adolescentes ya se consideran plenamente integrados a la comunidad, al tiempo que, de ahí en adelante, se consideran libres para beber alcohol y tomar sus propias decisiones. La voz en over de Julieta Egurrola enfatiza el sentido místico de la ceremonia que hemos contemplado mientras la cámara cierra con una toma similar a la que abre formalmente el relato: el círculo eterno de la cosmovisión de los tepehuanes queda fílmicamente significado.

Concluida la serie de exhibiciones de Mitote tepehuan, el AEA-INI ofreció a Rafael Montero uno de sus proyectos más ambiciosos: la realización de un documental acerca de los indios kikapú, quienes, debido a una práctica cultural ancestral, recorren grandes distancias a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. Luego de convivir un buen tiempo con las habitantes de El Nacimiento, Coahuila,13 Anico, su líder, aceptó que la comunidad, reacia hasta para ser fotografiada, fuera filmada: un sueño le había revelado que la película se traduciría en un bien para ellos. El rodaje duró alrededor de ocho meses, e incorporó para el trabajo de fotografía al ya mencionado Alejandro Gamboa, y el de fotofija correspondió a Graciela Iturbide, que en el CUEC había sido la alumna predilecta de Manuel Álvarez Bravo.14 Un equipo de cuatro o cinco personas y una eficiente organización para el financiamiento por parte del AEA-INI permitieron, por fin, llevar a la pantalla el registro fílmico de las tradiciones y el apego de los kikapú a su modo de vida, ello a pesar de los cambios sufridos debidos al influjo de la vida moderna y a la final aceptación por parte de los gobiernos de México y Estados Unidos de considerarlos ciudadanos de ambos países.

En El eterno retorno: testimonios de los indios Kikapú (1981-1984, 92 minutos de duración) primero conocemos algo de la cosmovisión e historia de una etnia que, perseguida por los colonos ingleses, obtuvo refugio en tierras mexicanas gracias a una serie de medidas solidarias tomadas por el entonces errante presidente Benito Juárez en 1866. Esta parte se ilustra con algunas estupendas pinturas naïves de Carolina Kerlow. Dividida en cuatro bloques apenas diferenciados (“El Nacimiento”, “Los señores de la frontera media”, “En Estados Unidos” y “El eterno retorno”), la cinta complementa el ciclo vital que los kikapú reiteran desde la época en que vivieron en los Grandes Lagos, lo que implica el traslado anual para trabajar como jornaleros agrícolas; vivir en calidad de marginales en tierras estadunidenses para luego regresar a su condición de mexicanos; construir con sus propias manos las nuevas casas de tule; la cacería ritual del venado, y la celebración de la fiesta de Año Nuevo. Todas estas acciones pueden ocasionarles conflictos con autoridades de ambos países, pero hay un afán de mantener el legado de los ancestros hasta donde sea posible.

Si bien el primer largometraje documental de Montero dispersa sus contenidos (cuando parece que la familia Correa nos va a servir de eje, la narrativa comienza a testimoniar otros asuntos y problemas) o se queda demasiado tiempo en algunos de ellos, siempre hay suficientes motivos de interés para que el tono general de reportaje no caiga en el tedio o lo francamente estéril. Como ocurre en La tierra de los tepehuas, la cámara de Alejandro Gamboa vuelve a ser genuinamente funcional y las imágenes de archivo tomadas de un noticiero estadunidense refuerzan el objetivo de denunciar una situación histórica no tan abominable como permanentemente incómoda, ello pese a que se reconozca la vocación de los kikapús para el trabajo honrado. No hay ninguna mácula del paisajismo nacionalista cultivado por el cine de Emilio Fernández Romo, el Indio, descendiente, por vía materna, de la etnia kikapú. Por cierto que, según el testimonio de Rafael Montero, Polo Fernández, uno de los entrevistados al principio de El eterno retorno, era pariente cercano del Indio, e incluso en cierta ocasión lo resguardó en su casa durante una de las veces en que el cineasta fue perseguido por la justicia.15 En la paciente y puntual edificación de una casa rústica hay claras resonancias de la secuencia del iglú que se construye en Nanook, el esquimal, con la diferencia de que estamos frente un rito cosmogónico de formas circulares, como el desplazamiento de ida y vuelta que los kikapú llevan a cabo año con año. Y, por otra parte, el despliegue de imágenes busca su complemento en la música experimental de Alfonso Muñoz Güemes y en los cánticos que alaban al Creador por medio de la cacería del venado sagrado. El ciclo vital se ha cerrado en sí mismo, pero a la vez se abre a nuevas posibilidades.

La postproducción de El eterno retorno coincidió con el fin del sexenio de José López Portillo y con la renuncia de Juan Carlos Colín al AEA-INI para incorporarse a la Unidad de Televisión Educativa (utec) de la Secretaría de Educación Pública, donde, entre otros proyectos, se realizó la serie Frontera Norte. Rafael Montero fue

Foto fija del documental “El eterno retorno: testimonios de los indios kikapú”, en El Nacimiento, Múzquiz, Coahuila.

GRACIELA ITURBIDE, 1981.

D.R. Fototeca Nacho López, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

designado para coordinarla, lo que le ayudó a conocer las deslumbrantes ruinas situadas en la región de Casas Grandes, Chihuahua, sede de la maravillosa cultura Paquimé. En 1985, cuando Montero hace la entrega del corte final de El eterno retorno, cinta difundida en la Cineteca Nacional y en la Primera Muestra de Cine Mexicano en Guadalajara, propone a su colega Juan Francisco Urrusti, para entonces encargado del área de cine del AEA-INI (a la sazón dirigido por el antropólogo y cineasta Alberto Becerril), emprender un documental sobre la herencia cultural de los indios que habitaron la zona desértica del norte mexicano.16 Resultado de aquellas gestiones, en las que el cineasta tuvo la colaboración de su hermano Óscar Montero García, fue Casas Grandes: una aproximación a la Gran Chichimeca (Paquimé), documental de 57 minutos de duración que ganaría en 1988 el Premio Ariel en esa categoría. La cinta cerraría la trilogía de documentales asociados al nombre de Rafael Montero filmados en la región norte del país y que, con obvios matices, resaltan etnias que contrastan con las que habitan en el geográfico polo opuesto, mucho más atendido por realizadores mexicanos y extranjeros.

Los evocadores óleos de atmósfera rupestre de José Luis Benlliure y la espléndida fotografía de Mario Luna García, ambos exalumnos del CUEC,17 marcan la pauta estética de un filme que, de entrada, propone un sugerente viaje cinematográfico para empezar a entender el esplendoroso pasado de una cultura muy poco conocida y dispersa en alrededor de mil zonas arqueológicas, como lo hace saber el especialista Arturo Guevara. Pero, en contraste, irrumpe el oprobioso presente con constantes saqueos de piezas en el Valle de Casas Grandes o la indignante destrucción de la maravillosa arquitectura de sitios como el de Mesa de Noche, en los alrededores del poblado de Madera. Si bien las autoridades respectivas se han dado a la tarea de restaurar algunos lugares aprovechando los mismos residuos del deterioro natural, el descuido oficial es constante y generalizado. Parece que las únicas alternativas para recuperar las piezas es comprándolas, algo que hacen algunas personas sensibles, como cierto sacerdote de alguna secta estadunidense, o mediante la recreación, como las de vasijas antiquísimas que hizo el alfarero Juan Quezada, inspiradas en las misteriosas formas aún preservadas en aisladas cuevas en donde se puede observar una fascinante expresión de arte primitivo cerca a la comunidad de Mata Ortiz, en Nuevo Casas Grandes. Los espacios laberínticos y serpenteantes de Paquimé son registrados en pantalla por medio de sofisticados movimientos de cámara, mientras que cánticos corales y la exquisita música de Federico Álvarez del Toro plasman una singular y por momentos fascinante cosmogonía auditiva. Y el fuego místico en los interiores de las antiguas oquedades en montañas remite a tiempos inmemoriales que todavía resuenan en la atmósfera natural.

Apenas concluida, la obra de Montero vio entorpecida su merecida exhibición debido a presiones del Doctor Enrique Florescano, entonces Director General del INAH, pues recientemente había tenido lugar un escandaloso robo de piezas en el Museo Nacional de Antropología e Historia de Chapultepec.18 El funcionario no quería saber nada que tuviera que ver con saqueos al patrimonio cultural del país e hizo un típico berrinche. No fue sino hasta que concluyó el sexenio encabezado por Miguel de la Madrid Hurtado que el cineasta —quien por esos tejemanejes burocráticos se había quedado con las copias de Casas Grandes: Una aproximación a la Gran Chichimeca— aprovechó la coyuntura para registrarla en la Dirección de Cinematografía de la Secretaría de Gobernación (donde recibió la autorización formal) y darla a conocer en una se las salas de la Cineteca Nacional, tal como había ocurrido con El eterno retorno.19