Читать книгу Les naturalistes - Группа авторов - Страница 10

L’ESSAI SUR LES GLACIERS ET LA FIN D’UNE AMITIÉ

ОглавлениеAlors qu’Agassiz et Schimper s’appuyaient sur les observations de Charpentier pour étayer leur propre théorie, le Genevois Jean-André Deluc (1763-1847) fera, quant à lui, une critique véhémente de sa théorie des glaciations au cours de la même assemblée générale.40 Ainsi que Charpentier le déclare lui-même, cette situation l’incitera à exposer de manière plus précise sa théorie glaciaire dans un livre dont il commencera la rédaction à l’automne 1839.41 A ce moment-là, les choses semblaient évoluer en sa faveur. Ses articles sur l’existence d’un gigantesque glacier alpin avaient suscité un écho international, et il put concilier ses propres réflexions avec les théories du soulèvement des montagnes qui dominaient alors. De plus, deux chercheurs n’appartenant pas au secteur des sciences de la Terre – Schimper et Agassiz – avaient repris sa théorie, même si leur interprétation était un peu particulière. Toutefois, cette situation réjouissante ne devait pas durer.

Entre-temps, Louis Agassiz avait entrepris ses propres recherches et commencé à présenter également sa théorie des glaciations dans un livre qui paraîtra à l’automne 1840. Dans cet ouvrage rédigé à la hâte, il néglige de parler, comme il l’admettra lui-même, de l’apport de Schimper à la théorie des glaciations. Il devancera de quelques mois Charpentier qui travaillait encore à son livre, ce qui lui permettra de s’attribuer le mérite d’avoir publié le premier essai sur ce thème. En formulant la théorie des glaciations comme un phénomène global et en la resituant dans le contexte de ses considérations scientifiques, il lui imprimera sa propre empreinte.

Jean de Charpentier en ressentira de l’amertume. Il s’était apparemment attendu à ce que le jeune professeur lui laisse la priorité. N’était-ce pas lui qui avait initié Agassiz à la recherche sur les glaciers et les glaciations? Finalement, son Essai sur les glaciers et sur le terrain erratique du bassin du Rhône paraîtra en 1841. Il se concentre sur la question de l’origine des blocs erratiques, les mettant en relation avec les régions formées par l’érosion glaciaire et les moraines, qu’il désignait en employant le terme générique de terrain erratique. Dans son ouvrage, il contredit systématiquement les suppositions ou objections des représentants des différentes théories des coulées de boue et d’éboulis. Il réfute également la thèse d’Agassiz et de Schimper, selon laquelle les Alpes seraient nées après la formation d’une calotte polaire. Charpentier démontre que la répartition des blocs erratiques suit le cours des grandes vallées alpines. Cela ne serait pas le cas si les Alpes naissantes avaient dû, à l’instar du pissenlit qui perce l’asphalte, d’abord percer une calotte polaire existante. Il cite en outre ses prédécesseurs, l’Ecossais John Playfair (1748-1819) ainsi que Johann Wolfgang von Goethe (1781-1832), qui, avant lui, avaient fait la relation entre le transport des blocs erratiques et la glace. Apparemment, Charpentier ne connaissait pas Jens Esmark (1763-1839). Le géologue dano-norvégien avait déjà publié en 1824 une théorie des glaciations qui partait du principe de plusieurs phases de refroidissement global, avec à chaque fois une croissance massive des glaciers et des champs de glace, causée par les fluctuations de l’orbite terrestre.42

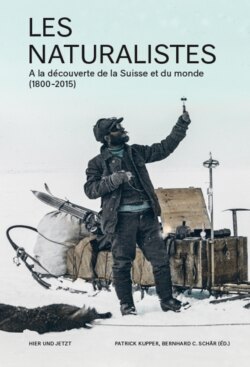

Ill. 6: Jean de Charpentier vers la fin de sa vie. Lithographie.

Malgré des observations minutieuses et des illustrations d’excellente qualité dues à un dessinateur de l’entourage de Charpentier, l’ouvrage ne connaîtra pas la même notoriété que celui d’Agassiz – ce n’était pas le premier sur le sujet. De plus, il paraît à Lausanne, ce qui allait être un obstacle pour sa diffusion internationale. Il est possible qu’un certain attachement au canton de Vaud ait joué un rôle dans le choix du lieu de publication, ainsi que celui de ses autres objets de recherche et ses publications le suggère. Le fait que Charpentier fit parvenir au gouvernement cantonal un exemplaire spécial avec une dédicace plaide en faveur de cette hypothèse.43 De plus, il n’était pas du genre à veiller à sa publicité au moyen de conférences et d’articles dans les journaux, comme son collègue plus jeune. L’aristocrate saxon n’avait, apparemment, aucune ambition sociale.44 Mais surtout, son activité de directeur des salines devait lui prendre la plupart de son temps.

Après la publication de son Essai, Charpentier continuera de s’engager dans la recherche sur les glaciations. En 1842, il publiera un essai sur l’applicabilité de «l’hypothèse de Venetz», ainsi qu’il la nommait, à l’Europe du Nord.45 Ce faisant, il intégrait désormais dans ses réflexions des régions situées hors de l’espace alpin et continuait de se rapprocher des idées proposées par Venetz. Lors d’un congrès à Milan en 1844, il contestera la thèse d’un géologue piémontais, selon laquelle les blocs erratiques des Pyrénées auraient été déposés par des raz-de-marée.46 En 1846 et 1847, Charpentier réfutera encore une fois cette hypothèse dans deux essais qu’il enverra à la Société géologique de France à Paris.47 Ensuite, il semble que, pour lui, la question de l’origine des blocs erratiques était résolue. Dans les années qui suivirent, il se consacrera à nouveau aux gastéropodes terrestres et d’eau douce.