Читать книгу Tiempos canallas - Jaime Alfonso Sandoval - Страница 4

ОглавлениеCarta dos

Estimada A:

Sé que debe estar intrigada con la carta que le envié hace pocas semanas. Lamento tardar tanto en volver a escribir, pero un ejército de dudas asaltó mi cabeza: ¿estoy haciendo lo correcto? ¿La asusté con mi burda intromisión en su vida? ¿La historia del niño y su amigo Abu estuvo fuera de lugar? Llegué a pensar que no era buena idea seguir con esta correspondencia, todavía podemos detenernos. Perdone que hable en plural, obviamente usted nunca aceptó iniciar este intercambio, aunque tampoco he recibido el sobre con la palabra “No” en el reverso.

Créame, estimada A, iniciar esta relación epistolar no fue a la ligera, tardé muchos años, esperando a que usted creciera y tuviera la edad suficiente para que pudiera acompañarme en esta develación de prodigios. Dios, ¡qué retorcido suena eso! ¡Fatal! Como si la hubiera estado espiando por años. En mi defensa diré que fungí el papel de un espectador, que se mantuvo a la espera. Sólo puedo tranquilizarla recordándole mis garantías: nunca nos veremos personalmente y puede detener este flujo epistolar en cualquier momento. También extiendo la promesa de que no la volveré a buscar más.

Antes de que sufra otro ataque de dudas, retomaré el hilo de mi relato. Como seguro recordará, estimada A, a principios de julio de 1987 mi vida dio un giro y me fui a vivir a la Ciudad de México. Al pisar tierras aztecas me di cuenta de que mi padre había contado al menos dos mentiras gordas. La primera era que la ciudad seguía devastada por los terremotos. Por aquí y por allá se veían calles rotas, montones de escombros, edificios sin paredes y con esqueletos metálicos expuestos. En ciertas zonas había muchos edificios abandonados y otros en peligro por derrumbe. Los sismos habían arrasado con multifamiliares, fábricas, escuelas, oficinas, casas, talleres. La débil economía mexicana, en eterna crisis, no pudo hacer frente a tanta devastación y muchas zonas quedaron como escenarios de zona de guerra durante diez y hasta veinte años.

—No pongas esa cara.

Dijo Teo cuando pasamos por lo que había sido un conjunto de hospitales que ahora parecía un árido paisaje lunar. En el terremoto habían muerto cientos de enfermos y personal, aunque sobrevivieron bebés de incubadora que durante días encontraron como segundo útero la oscuridad de las ruinas. Les decían bebés milagro.

—No todo está así —aseguró Teo—, otras colonias están intactas. Estaremos bien.

Ésta era la segunda mentira de Teo. No estaríamos bien, primero porque a sus 37 años vivía como adolescente en un departamento de proporciones nanométricas. En realidad era un cuarto de servicio en una azotea. Apenas una habitación con baño, en la que la cocina era una hornilla eléctrica sobre una silla, mientras que un frigobar lleno de cervezas fungía de alacena y mesa de centro. Eso sí, las paredes estaban forradas de libros hasta el último resquicio. Teo había estudiado Historia aunque en ese momento trabajaba en una estación de radio cultural donde ganaba un sueldo minúsculo, pero era impagable el aura de intelectual que le otorgaba ser locutor frente a sus conquistas amorosas. Cuando llegamos, Teo despejó un sofá para que yo pudiera dormir, puse al lado una enorme maleta verde militar que contenía todas las pertenencias que poseía sobre la tierra.

Supe, por algunos objetos que encontré en el baño, como un lápiz de labios, un par de medias y condones, que mi padre usaba ese sitio como nido para sus conquistas. Por suerte se abstuvo de hacerlo cuando recién llegué, o al menos no me enteré. De cualquier modo, yo prefería estar fuera. Los primeros días tomaba un “delfín”, un autobús o caminaba hasta llegar a Plaza Universidad, un centro comercial. Pasé un par de tardes en los multicinemas Ramírez con las alfombras crujientes por la melaza de años de refrescos derramados. Ahí vi El imperio del Sol y Las brujas de Eastwick. También descubrí el Chispas, un local de maquinitas. En el Mercado de Discos conocí un poco más la música que se oía en esa parte del mundo, rock en tu idioma: Miguel Mateos, Soda Stereo, Enanitos Verdes y Radio Futura.

La primera semana volví a tener ataques de llanto y pensaba en Lucía, aunque sin tanto rencor; me parecía imposible que estuviera muerta, pensé que tal vez confundieron su cuerpo, pero luego abandoné la absurda idea. También pensaba en mi colega, mi amigo Santi que se había ido a Barcelona y que antes de la tragedia me había invitado a pasar las vacaciones con su familia a la Costa Brava. No pude aceptar, claro, y en cambio le escribí unas cartas para contarle mi vida de inmigrante indiano.

Teo podía ser un padre despistado, un adolescente tardío de 37 años, pero entendió que no podía tener a un hijo viviendo en un sofá, y era complicado hacer familia en un espacio de nueve metros cuadrados. Prometió que nos cambiaríamos. Rastreamos viviendas por la ciudad e hicimos varias citas. También dejamos solicitud en algunas agencias inmobiliarias. Algunas pedían una cantidad absurda de documentos: comprobantes de ingresos, actas de nacimiento, cartas de recomendación, de antecedentes no penales, avales. Teo entregó todos los documentos que había reunido en su vida. “Hasta parece que me voy a titular”, se quejó.

Yo ya había vivido en el D.F., de los siete a los diez años. La recordaba como una ciudad enorme, con suaves inviernos y camellones con palmeras, pero en ese momento me di cuenta de que el Distrito Federal era como una de esas colchas ensambladas con trozos de distintas telas y patrones. Bastaba salirse de una zona para llegar a otra ciudad horrible, con aire a lo peor de Calcuta, sucia y desordenada, llena de limosneros, vecindades decrépitas, pobreza extrema, para luego, un poco más adelante, llegar a una zona de rascacielos a lo downtown de Houston, o girar en una esquina para entrar a un pueblecito pintoresco engullido por el concreto. Había de todo: ruinas prehispánicas y palacios virreinales de tezontle, mansiones palaciegas y casuchas con techos de chapa de zinc. Todo cabía en ese monstruo urbano que para entonces ya era unas tres veces más grande que Madrid. Pero esto no es una guía de turismo del D.F. así que me detendré, pues voy a entrar a un momento importante. En toda la historia de fantasmas que se respete debe existir el típico lugar encantado. Pues bien estimada A, aquí viene.

Durante algunos días, Teo y yo vimos un montón de infectos departamentos: en semisótanos, en edificios con una inclinación de vértigo. En la colonia Obrera encontramos uno muy barato de dos recámaras, aunque los pasillos del edificio tenían tantas huellas de balazos y sellos de la policía judicial que, no sé, como que desanimaba un poco.

Pero nuestra fortuna estaba a punto de cambiar. Un domingo, al volver agotados de un frustrante recorrido, en la puerta del cuarto de azotea nos encontramos un sobre con el nombre de mi padre escrito con letra antigua y angulosa. Se lo pasé a Teo y extrajo un papel del interior.

—Ya tenemos dónde vivir —balbuceó atónito.

Me enseñó el mensaje, estaba escrito a mano, con la misma letra y en tinta verde del sobre. Soluciones Inmobiliarias nos había conseguido un departamento en renta a mi padre y a mí en el Edificio Begur. Sólo teníamos que ir a un despacho para llevar ciertos documentos en original y firmar el contrato. La carta la firmaba una mujer con un nombre rimbombante: Reyna Gala Fenck.

—Es imposible… ¡El Edificio Begur! —Teo parecía estupefacto.

Mi padre debió ver mi cara de panoli (o menso, para decirlo en mexicano) porque se adelantó a explicar.

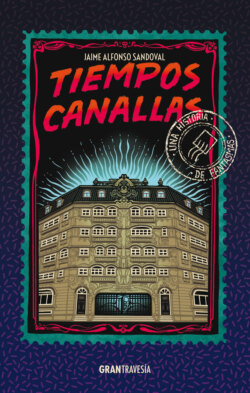

—El Begur es un edificio de la colonia Roma; tiene mucha historia, ¡es alucinante! Es uno de los pocos ejemplos de arte ecléctico que siguen en pie en la ciudad, tiene detalles de modernismo catalán y algo de neogótico inglés. Son departamentos de los años veinte o así. Por aquí tengo un libro de fachadas catalogadas, a ver si lo encuentro.

Por mí, como si fuera el Palacio de Buckingham; además, había una cuestión obvia.

—No recuerdo que hayamos visitado lugares así… decentes —observé—. Seguro se equivocaron en la inmobiliaria al enviarte esa carta.

—Sí, tal vez —reconoció—, pero no perdemos nada con asomarnos. Tal vez tengan otras propiedades más baratonas. ¿Cómo ves? La cita es mañana a las 11:30.

Soluciones Inmobiliarias resultó ser un oscuro despacho con repisas cubiertas de figurillas de búhos con aire lúgubre. Estaba en la colonia Cuauhtémoc, una zona de viejas notarías y oficinas. Teo estuvo conversando alegremente con una secretaria (era experto en hablar con secretarias) y finalmente pasamos a una oficina donde nos recibió un hombrecito de piel cerosa y con medio litro de brillantina en el cabello. Se presentó como el licenciado Erasmo Gandía y representante legal de la señora Reyna Gala Fenck.

—La dueña del edificio pide que la disculpen —dijo el untuoso personaje—. No podrá venir a la cita, se lastimó un tobillo cuando sacó a pasear a su perro. Siempre le digo que mima demasiado a esa pequeña bestia. Pero no se preocupen, si traen la identificación en original y el recibo de nómina, cerramos el asunto.

Le lancé una mirada de urgencia a Teo.

—Tenemos una duda sobre el departamento —reconoció mi padre.

—Sé que el estado de conservación del edificio no es perfecto —suspiró el licenciado Gandía—, dado los años que tiene, pero les aseguro que es funcional. Una joya arquitectónica de primer orden —sacó una carpeta de un cajón—. Como dije, todo está listo. La señora Reyna envió con su chofer el contrato de renta debidamente firmado.

—¿Contrato firmado? —repitió mi padre—. Pero no conocemos el departamento.

—Qué raro —el hombrecito levantó unas cejas hirsutas—, pensé que ya se habían reunido con la señora Reyna. Tal vez hay un error, permítanme ver el expediente.

El hombrecito abrió la carpeta y leyó detenidamente las hojas.

—Tengo los datos de alguien que busca un departamento, Teocalli Javier Velázquez 37 años y su hijo Diego, de 15 años. El padre, historiador de profesión, trabaja en el programa de radio Noches de Ronda y Cultura, es viudo.

La palabra flotó con tétrica resonancia.

—Bueno, ésos somos nosotros —reconoció Teo—. ¿Por qué tiene nuestros datos?

—¿Dejaron solicitudes en otra agencia inmobiliaria? —preguntó el licenciado.

—En dos o tres —reconoció Teo.

—Pues alguna de ellas debió referirlos con nosotros. Aquí sólo se administra el Edificio Begur y la señora Reyna es quien aprueba a los inquilinos —el licenciado hojeó el resto de los documentos—. Su expediente está completo y aprobado. Está la copia de los ingresos, identificación, certificados de nacimiento, hasta sus cartas de retorno solar.

Teo y yo cruzamos una mirada de confusión.

—Estas últimas las hace la señora Reyna —señaló el hombrecillo—. De un tiempo acá se volvió aficionada a la astrología y le ha dado por hacer estos garabatos. Es un pasatiempo de salón, vamos, tampoco se asusten, pero ella es apasionada. Ojalá nos hubiera acompañado hoy, sus lecturas son tan… curiosas.

Mostró unos extraños diagramas llenos de líneas de colores que hacían carambolas dentro de un gran círculo.

—En fin, señor Teocalli Javier, me urge que me dé su respuesta —su mirada, parecida a la de uno de sus búhos, se clavó en Teo—. ¿Va a quedarse con el departamento?

—Pero ni lo conocemos —repitió mi padre.

—Y debe costar una fortuna la renta —agregué.

—Hace años sí que era costoso —el hombrecito lanzó un gran suspiro—. Y aun así, la lista de espera para rentar uno de los apartamentos era hasta de tres años. Pero todo cambió con la reclasificación a zona de desastre.

—¿Qué desastre? —salté asustado.

—¿Qué reclasificación? —preguntó Teo.

—El Edificio Begur se encuentra en perfecto estado —adelantó el licenciado—. Pero con los terremotos, con los derrumbes aledaños y ya saben… tanto muerto, la colonia Roma quedó declarada como zona de desastre y las rentas también se desplomaron. Actualmente el alquiler mensual es la cuarta parte de la que era antes. En fin, una lástima para la dueña pero una suerte para los inquilinos.

¿Suerte? Era como si nos ofrecieran una linda cabaña en Chernóbil. ¡Vaya oferta!

—¿Dijo una cuarta parte? —era lo único que había retenido el cerebro de Teo.

—Y un depósito, claro, pero puede ser sin aval. Sigue siendo un ofrecimiento inmejorable —reconoció el hombrecillo—. Pero deben decidirse ahora, son las 11:48 a.m.

—¿Y eso qué tiene que ver? —pregunté.

—La señora Reyna solicita encarecidamente que la firma sea antes de las doce. Es por cosas de prospección astral, algo así. No me pidan detalles, por favor, yo sólo obedezco las órdenes de mi patrona y vaya que tiene ideas fijas. Si usted, señor Teocalli, no firma hoy antes de las doce perdería su lugar hasta que la señora Reyna haga otros cálculos, y es posible que otro solicitante se quede con la propiedad en renta.

Le lancé una tensa mirada a mi padre. En mi cabeza sonaban todas las alarmas.

—Veo que desconfían —resopló el licenciado Gandía y comenzó a guardar los documentos—. No los culpo. ¡Prospecciones astrales! Sé cómo suena. En fin, de cualquier modo tenemos sus datos, veremos si el próximo año se desocupa algo en el Begur.

—Quiero firmar —saltó mi padre y miró el reloj.

—Pero Teo… —murmuré preocupado.

—¡Es el Begur! Un edificio histórico —repitió mientras sacaba la chequera y su identificación—. Por algo pasan las cosas, Diego. Nos estaba esperando. Confía en mí.

Miré al licenciado Gandía, por si detectaba alguna sonrisa aviesa, pero parecía una especie de idolillo prehispánico indescifrable.

—Perfecto, qué gusto —sacó las hojas del contrato—. Lea bien las cláusulas aunque, recuerde, debe completar la firma antes de las doce. El contrato es por un año.

Vi cómo mi padre hacía el cheque para entregar los pocos ahorros que tenía y firmó al calce los documentos, al lado de la barroca firma en tinta verde que ya estaba ahí, la de Reyna Gala Fenck. El proceso terminó justo a las 11:57 a.m. El licenciado nos entregó nuestra copia del contrato, su tarjeta personal y un anexo de reglas condominales.

—Felicidades y gracias por confiar —sonrió, parecía sincero—. Le avisaré a la señora Reyna que todo salió perfecto. Las llaves del 404 las tiene el conserje, el señor Pablito, él les dará posesión del apartamento desde hoy. Y listo, eso es todo.

Cuando salimos a la calle Teo parecía exultante.

—¿Te das cuenta? ¡El Edificio Begur! —repitió—. Tengo un buen presentimiento.

Yo no. Para mí era obvio que habíamos caído en una trampa absoluta.

—Diego, quita esa jeta, no seas tan desconfiado. ¿Qué puede salir mal?

—De verdad, ¿no te vas cuenta? —suspiré antes de enumerar los posibles engaños.

Uno, que el cetrino licenciado Gandía no tuviera nada que ver con el Edificio Begur ni con la dueña. Que fuera un simple estafador que se hizo con nuestros datos en otra agencia, escribió la carta con letra en tinta verde y le sacó a mi padre un bonito cheque.

Dos, que en el departamento 404 del Edificio Begur viviera un legítimo inquilino ¡y el sitio no estaba en renta! Y cuando volviéramos al despacho para reclamar el dinero, el hombrecillo se habría esfumado.

Tres, posiblemente alquilamos un departamento fantasma (y no hablo de asuntos paranormales); tal vez el edificio estaba vacío, dañado por el terremoto, se había derrumbado o simplemente no existía el interior marcado con el número 404.

Todas estas opciones eran probables. Habíamos rentado un departamento sin verlo y Teo entregó el dinero, como un idiota, al “representante legal” de una aficionada a las cartas astrales, totalmente desconocida.

—Pero… el mismo licenciado aconsejó no firmar si yo no estaba convencido —se defendió Teo, un poco pálido, luego de oír mis sospechas.

—Para meter presión —señalé—. Los estafadores no confiesan que están haciendo un engaño, ¡hasta se ponen de tu parte y aseguran que te entienden para que les creas!

Tampoco es que yo fuera muy inteligente, pero mi afición por las series policiacas de televisión (en especial Columbo y Reportera del Crimen) me había dado clases sobre el mundo policiaco y sus tejes y manejes.

Teo suspiró, preocupado. Sólo había una manera de salir de dudas: debíamos ir al Edificio Begur. Hicimos la parada a un taxi, un pequeño escarabajo Volkswagen, y pedimos que nos llevara a toda prisa a la colonia Roma.

Y con el tiempo me di cuenta que lo mejor hubiera sido que cayéramos en un engaño. Porque al final la trampa resultó mucho, pero mucho peor de lo que imaginé.

Estimada A, sé que el arranque de esta historia de fantasmas es casi de molde industrial. Padre e hijo se mudan de manera misteriosa a edificio encantado. No puedo negarlo, pero poco a poco le haré notar unas peculiares diferencias. Mientras tanto, le dejo otro pequeño relato de espectros. ¿Le parece bien? Vamos, esta misiva está por terminar. Viene una anécdota como digestivo.

Esto sucede poco antes de Navidad. Una pareja acaba de mudarse a un departamento. Él es un cincuentón, ella apenas mayor de edad. Parecen padre e hija, pero en realidad son amantes. La joven es su alumna de la universidad y él ha dejado a su familia e hijos. Obvio es un escándalo, a él lo han corrido de la facultad, ella ha abandonado la escuela; pero de momento nada les importa. Se aman y han encontrado un refugio para vivir su amor, un hermoso apartamento en planta baja.

El problema surge unos días después: comienzan a oír un ruido: crac, crac, crac. Sospechan de alguna plaga. Se quejan con el conserje y éste les da trampas para ratas y migas de pan con estricnina que colocan en armarios y cocina. El sonido se detiene apenas un par de días y luego continúa, peor que antes. Entonces ella consigue un gato con una amiga, pero el animalito aparece muerto esa misma semana. La joven se siente fatal: tal vez olvidó tirar un pan envenenado que comió el minino. El asunto es que el ruido sigue, sobre todo por las noches. La mujer no puede dormir, se está volviendo loca por los extraños rasguidos. Hasta que una madrugada cree identificar el problema, el ruido de las ratas proviene de una bodega que está justo bajo su apartamento, de alguna manera se cuela el sonido. El profesor intenta calmarla, le dice que bajarán por la mañana, pero ella, joven e impulsiva (por Dios, se fugó con un profesor que le llevaba treinta años), toma un par de trampillas y sale decidida, entra al elevador y baja al sótano del edificio. Y cuando se abre la puerta ve con sorpresa que el lugar está limpio, no hay ningún roedor, pero, al fondo, vislumbra a una persona. Llama y nadie le responde. Al acercarse ve que se trata de una mujer desgreñada y con una bata sucia. Está de espaldas y rasca las paredes, se ha destrozado las uñas en el muro. Rasca y rasca, murmura algo pero ya casi no le queda voz. De pronto se detiene y se gira. La joven contempla el rostro de la vieja, no lo puede creer: de alguna manera, es ella misma, incluso traen la misma bata, pero con un montón de años encima, mugre y desgaste. Las dos gritan, aterrorizadas.

Tenga en mente este relato estimada A. Volveremos más adelante a algunos de sus detalles para (si me permite la expresión) seguir escarbando. Eso es todo por hoy. Si ha leído esta carta durante la noche, le deseo dulces sueños.

Queda de usted,

Diego