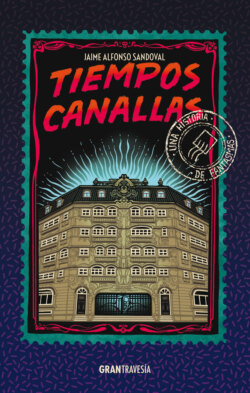

Читать книгу Tiempos canallas - Jaime Alfonso Sandoval - Страница 6

ОглавлениеCarta cuatro

Estimada A:

Bien, espero que esta carta llegue casi al mismo tiempo que la anterior. ¿Se ha aburrido? Ruego porque no sea así. Entienda que los antecedentes a veces necesitan una cocción lenta, es el fondo del guiso, como dicen en cocina. Y toda narración de horror requiere un escenario sugerente donde se irá montando la historia. He descrito ciertos detalles del Begur, pero son apenas el attrezzo. Para que inicie el relato fantasmal en forma, falta por llamarlo de un modo: el suceso. Un umbral que al momento de cruzarlo se rompe algún sistema de lógica natural y nada es como antes. A partir de entonces, lo extraño va en escalada.

Como ya mencioné, en esos días yo había tenido ciertas experiencias en el apartamento 404: pisadas, manchas de la chimenea, el asunto de las puertas del clóset… aunque aún todo podría responder a cierta explicación racional.

… Pero llegó el suceso justo la tarde cuando mi padre me envió por el aparato telefónico. Como todo lo insólito, comenzó de lo más normal. Salí al pasillo y escuché la lluvia caer sobre el domo del patio. Llamé al botón del elevador que llegó casi al instante y entré, todavía empantanado en mis pensamientos de adolescente depresivo. Saludé sin prestar atención a los vecinos que estaban dentro y busqué la ranura metálica para colocar la ficha, pero ya estaba ocupada. Entonces, a través del reflejo del bronce pulido del tablero vi junto a mí a una pareja: un hombre encorvado y una mujer de terrible aspecto, con el cabello cortado casi a rape y el cráneo aderezado con llagas; llevaba una bata como de hospital e iba descalza. Me giré y con estupor descubrí que a mi lado sólo estaba el hombre. No sé qué fue lo que más me aterrorizó, que la anciana sin pelo se hubiera desvanecido o que estaba frente al cadáver, el hombre de aspecto ruinoso. El elevador ya había cerrado las puertas e iniciaba su lento descenso.

—La viste, ¿verdad? —preguntó el cadáver.

Tenía una mirada ansiosa.

—¿Disculpe? —la tensión me atenazó la garganta.

—Acabas de ver a una de las viejas —su boca torció un intento de sonrisa—. Lo noté en tu cara. Yo también veo a esos ancianos dementes. Están por todos lados: en los pasillos, en los patios, a veces tocan a las ventanas de los departamentos.

Asentí, tenso, no quería llevarle la contraria a ese hombre de expresión lunática. En una mano traía un maletín de cuero grueso y en la otra una batería de coche. El traje, además de roto y sucio, estaba manchado de grasa. Apestaba a sudor agrio.

La lógica me decía que la vieja sin pelo había salido justo antes de que se cerraran las puertas. Debía aferrarme a una hipótesis.

—Acabas de llegar al 404 con tu padre, ¿verdad? —siguió el hombre—. Puedo apostar a que tu madre está muerta. Los huérfanos se dan bien por aquí. Eres tan joven, ¿qué edad tienes?

Miré los botones del tablero, tal vez podía bajarme antes, es decir, ya mismo.

—Te hice una pregunta —bufó el hombre.

—Quince años —me tembló la voz.

—¡Mierda! Eres casi un niño —dijo con verdadera pena—. Les diría a tu padre y a ti que se larguen de aquí, que se pongan a salvo, pero es demasiado tarde. Si el Begur les abrió las puertas significa que están condenados y no hay nada que hacer.

El ascensor se detuvo de golpe entre dos plantas, me sostuve de las paredes. Intenté tranquilizarme, debía de ser una de las mentadas fallas.

—Muchacho, grábate esto muy bien —el hombre siguió—: el Begur no es un simple edificio. Es una chingada trampa, un pozo maldito que se alimenta de lágrimas. En todos los rincones se oyen, y si pones atención también podrás ver a las víctimas que cayeron antes que nosotros, como esa vieja. Vagan por todos lados, están condenados, pero a Noemí aún la puedo salvar. ¿Entiendes?

No, no entendía absolutamente nada. Y el ascensor seguía atascado.

—Debe de haber un botón de emergencia —miré el tablero, con ansiedad creciente—. Hay que pedir ayuda.

Entonces vi que la mano del hombre empuñaba la palanca de frenado y se me erizaron los vellos. No había sido un fallo mecánico, él detuvo el ascensor,

—No debiste entrar —reconoció—. Pero tranquilo, muchacho, no te haré nada si prometes que vas a estar quietecito. ¿Entiendes?

Asentí repetidas veces.

—Serás testigo de algo prodigioso —abrió el maletín, di un paso hacia atrás, sacó un desarmador—. ¿Sabes cuántas plantas o pisos tiene el Begur?

Miré el reloj. Si tardaba, con suerte Teo iría a buscarme, sólo tenía que esperar.

—Te hice una chingada pregunta, muchacho —exclamó irritado y manoteó con el desarmador—. ¡Estoy siendo amable! ¡Deberías corresponder a eso!

Su aliento olía a leche rancia.

—Contando la planta baja son cinco niveles y el ático —calculé de memoria.

—Es lo que parece por fuera —repuso tranquilo y comenzó a quitar los tornillos del tablero donde estaban los botones de mando—. Pero por dentro tiene más, decenas de pisos… por eso tarda tanto en avanzar. El elevador cruza niveles ocultos, a los que no podrías llegar por las escaleras, sólo por este trasto. Por eso la dueña nos da estas cosas —señaló la ficha de cobre—. Para que no te desvíes a un nivel más allá del permitido, pero… en ciertos días, en algunas horas, suceden errores, y si no pones atención las puertas te llevan a lugares terribles y peligrosos. Lo sé y por desgracia mi novia lo supo.

—¿Noemí…?

Sonrió, feliz de que recordara su nombre. Con una pinza rompió los remaches de la tapa de los mandos.

—Llegamos aquí hace seis meses. Ahora parezco un pinche espantajo, pero entonces era un reconocido profesor de física en una universidad… ¿puedes creerlo?

Soltó una risa como si la frase fuera un chiste.

—Noemí entraba a mis clases de geometría lineal. Y no me veas así, ¡tampoco era menor de edad! No soy un pervertido… joven, eso sí, mucho. Debiste verla, irradiaba inteligencia y belleza, con ese cabello rojo como lumbre —desmontó la tapa metálica—. Sé que no entiendes, pero algún día conocerás eso que se llama pasión y nubla todo, la jodida vida entera. Nada me importó, ni mi esposa ni nuestro hijo, pero aún es pequeño para juzgar. Eso es bueno, ¿no?

Asentí.

—Chingada madre, ¡no me des el avión! —exclamó molesto—. Perdí todo, me expulsaron de la universidad, mi mujer me corrió de la casa pero… ¡estaba Noemí!

Retiró la tapa metálica. Dentro había una maraña de engranes. Buscó en su maletín.

—Tenía la liquidación de la universidad. Noemí y yo creímos que estábamos de suerte cuando conseguimos rentar un departamento en el Begur… ¡suerte!

Lanzó una carcajada áspera y chirriante. Peló la punta de unos cables.

—¿Qué está haciendo? —me animé a preguntar.

—Vivíamos en el departamento 111 de la planta baja —siguió el hombre sin oírme—. Era precioso, no podíamos creerlo, estábamos tan felices, pero dos semanas después comenzaron esos ruidos —se dio unos golpecitos en la cabeza como si aún los llevara ahí—. Alguien rascaba la duela. Crac, crac, crac. Nos quejamos con el conserje, intentamos con trampas, veneno, un gato, nada sirvió. Seguía el maldito crac, crac, crac.

El hombre enroscó los cables entre los engranes. Con un pie acercó la batería de carro. Seguía concentrado en su narración.

—Noemí estaba harta de no poder dormir y una noche se levantó, tomó un par de trampas para ratas y salió rumbo al sótano. La seguí, vi cuando se metió al elevador y se cerraron las puertas. Decidí alcanzarla por las escaleras, sólo era un piso y tenía las llaves de la bodega del sótano, aunque esa noche llegué primero y la puerta estaba abierta. No sabes lo enorme que está allá abajo, hay puertas extrañas. Inspeccioné, la zona de la cisterna estaba limpia, sin rastro de las ratas. Era raro, con esos bichos siempre hay cagarrutas, cartones roídos… pero nada. En ese instante el elevador llegó ¡apenas! Y se abrió. ¿Sabes qué había dentro?

Negué con la cabeza.

—Las trampas para ratas, pero no estaba Noemí. Ya sé lo que estás pensando —suspiró el hombre—, que Noemí había vuelto a subir. ¡También lo supuse! Volví, pero no estaba en el departamento, y todo seguía igual, sus cosas, ropa, su bolsa con dinero, sus zapatos. Bajé de nuevo, la llamé, salí a la calle, toqué en las puertas de los vecinos. Noemí se había esfumado en el aire, dentro de un elevador.

—Eso es imposible —susurré.

—Pero sucedió. Llamé a su mejor amiga, a sus padres que me odian. Comenzó un infierno. Hasta tuve que rendir declaración en el Ministerio Público. Me acusaron de tantas cosas, ¡todos decían que yo le había hecho algo! Perdí mis ahorros para pagar abogados, pinches pirañas. Y finalmente me encerré en el departamento, confundido; en mi cabeza le daba vueltas a lo que sucedió esa noche… hasta que lo entendí. Ese día, el elevador llegó vacío porque ella bajó antes.

—¿En un nivel oculto? —recordé.

—Exacto —sonrió como profesor orgulloso—. Entre la planta baja y el sótano debe de haber cinco, diez niveles secretos. Algunos muy parecidos entre sí.

A pesar de la incomodidad del momento, la historia estaba empezando a interesarme.

—Y cuando comenzaron los ruiditos, comprobé que tenía razón —el hombre esbozó una sonrisa salvaje—. Sí, exacto, otra vez… crac, crac, crac… pero con una diferencia, la oía a ella, a mi Noemí. Incluso anoche, hace rato, ¡siempre! Todos los días llora detrás de las paredes, debajo de la duela de madera, en los rincones, grita mi nombre… me pide que la ayude…

Guardé silencio impresionado; entonces, poco a poco empecé a entender qué estaba haciendo el hombre al conectar todos esos cables al mecanismo.

—¿La va a buscar?

—Es justo lo que haré —asintió, firme—. Ya no se puede bajar al sótano por el elevador, el acceso está bloqueado, pero no importa. Noemí se perdió en las plantas intermedias. Sólo tengo que tomar el control de esto.

Acercó los cables a la batería y lanzaron un chispazo. Puedo jurar que sentí un hormigueo en pies y manos. El elevador vibró. ¿Qué intentaba ese loco? ¿Electrocutarnos como en una silla de la prisión de Sing Sing?

—Podemos preguntarle a la dueña si hay algún entrepiso —sugerí, desesperado.

—¡Hablas de la señora Reyna Fenck! —sonrió feroz—. ¿Es una jodida broma? ¿La conociste? ¡Es un monstruo! Todo lo que sucede aquí es culpa de ella. Esa vieja nos colecciona, ¡somos los insectos del frasco! ¡Nunca olvides eso!

Entonces se escuchó la voz de alguien del exterior:

—Maestro Benjamín, ¿todo bien? —fue un alivio reconocer la voz del conserje Pablito—. ¿Se atoró el elevador?

—¡Va a ocasionar un corto circuito! ¡No me deja salir! —grité y al momento me arrepentí. No era la idea más brillante enfurecer a un maniático con el que estás encerrado.

El profesor metió la mano al maletín y sacó una navaja, de esas que salta la hoja activada por un resorte.

—No quiero lastimarte, pero lo haré si me estorbas —explicó el profesor, tenso, de los pies a la coronilla. Ahora sabía su nombre: Benjamín.

Mis tripas se congelaron de pavor. Todo parecía tan irreal como en un sueño. Intenté recordar una escena de la película Arma letal, ¿qué había hecho Martin Riggs? Acercarse y con rápidos golpes derribar al maniaco, pero yo no tenía ni el temple ni los músculos del Mel Gibson de entonces. Opté por mantener una distancia prudente del filo del arma.

—¡Tiene una navaja! —y sí, volví a gritar. No pude evitarlo.

Se oyeron exclamaciones, voces alarmadas, por el cristal esmerilado alcancé a ver cómo se reunían algunos vecinos en un pasillo.

—¡Sólo necesito dos minutos! —urgió el profesor Benjamín—. Ustedes también están en la trampa, ¿no se dan cuenta? Los estoy ayudando a todos. Así como se llevó a Noemí, seguiremos nosotros, uno a uno.

Yo estaba hecho un ovillo en una esquina cuando se apagó la luz general del Begur, todo quedó hundido en la penumbra de la tarde lluviosa.

—¡No! ¡Dije dos minutos! —chilló Benjamín y volvió a intentar con los cables y la batería, pero no hubo más chispazos—. ¡Es por el bien de todos! ¿No entienden? ¡Carajo!

Se giró para buscarme en la oscuridad, con navaja en mano.

—¿Ves lo que hiciste?

Ya estaba preparándome a defender mi vida cuando vi entrar una barra metálica entre las puertas del elevador. Con una rápida maniobra se abrió la hoja emplomada y la rejilla. Afuera estaba una pequeña multitud. Enseguida, Pablito, barreta en mano, entró a la cabina, y con una fuerza que ya quisiera Mel Gibson de todas las épocas se lanzó sobre Benjamín, le quitó la navaja y lo inmovilizó encajándole una rodilla en la espalda. Se asomó otro vecino, con barba canosa y un cigarrillo entre los labios, me tomó en volandas para sacarme como a un muñeco de trapo. Afuera, una mujer gorda me abrazó preguntándome una y otra vez si me habían “picado”. Vi los enormes ojos verdes de las mujeres polacas. Una pareja mayor, vestida de negro, me miraba con morbo, tal vez buscando la herida mortal, lo mismo un hombre; noté que tenía un brazo prostético con un remate en gancho. El conserje y dos hombres se llevaron a rastras a Benjamín, que gritaba desesperado en el suelo. Lo estaban inmovilizando entre varios vecinos.

—¡Diles qué viste! ¡Diles, muchacho! ¡¿A una de las aparecidas?! ¡¿A ese espantajo?! ¡Habla!

Me trasladaron a la conserjería o portería, el departamento donde vivía el señor Pablito. Aunque llamarlo departamento es una exageración; era apenas un modesto cuarto dividido por una cortina. De un lado, un escritorio, revistas viejas, un archivero, botes con cloro, escobas, jergas; y del otro, una cama casi infantil para alguien grande como el conserje, y en una esquina vi una puerta estrecha, supongo que de un baño. Alguien puso una taza de té en mi mano y un bolillo “para el susto”. Mi padre llegó en ese momento y supo por un coro de señoras estridentes que un vecino me había amenazado con una navaja. Se puso furioso.

—No sé qué pasó —reconoció Pablito, mortificado—. El maestro Benjamín es muy pacífico.

—¡Estuvo a punto de acuchillar a mi hijo! —reprochó Teo, molesto—. No sé cómo dejan que viva aquí un pinche loco, es un peligro para todos…

—Tal vez al maestro se le olvidó tomar sus medicamentos —dedujo la mujer gorda.

—Siempre dice cosas raras pero nadie le hace caso —aseguró Pablito—, además tiene prohibido entrar al elevador. No sé qué pretendía hacer.

—Buscar a su novia —dije y todos me miraron. Expliqué nervioso—. Según él, desapareció una noche dentro del elevador, mientras bajaba al sótano.

—El maestro Benjamín siempre dice eso —reconoció el conserje—. La señorita Noemí lo abandonó ese día, cuando tuvieron esa pelea.

Sentí casi una desilusión al oír una explicación tan… corriente.

—Yo mismo le conseguí un taxi esa noche —continuó el conserje—. Pero en los siguientes días el maestro comenzó a decir algo sobre niveles secretos que bajan al infierno.

—Loco total —comentó el hombre de barba cana que me extrajo del elevador—. ¡Y se supone que era un profesor universitario!

—La señora Reyna no ha querido correrlo —se excusó Pablito—. Le tiene lástima.

—¿Y si se repite otro ataque? —exclamó mi padre—. ¡Es un peligro para todos!

—Lo sé —reconoció el conserje, contrito—. Prometo que le diré a la señora lo que pasó. El profesor ya no puede vivir aquí. Debe irse, a un hospital, un asilo, donde sea.

Se escuchó un murmullo de aceptación: “Es lo mejor”, “Ya era hora”, “Al fin”.

Ahora que había escuchado la versión oficial que explicaba la demencia del profesor, sus alucinaciones tenían sentido… sólo sobraba algo: la espectral anciana sin pelo y con llagas que vi en el reflejo del tablero.

Por un día me convertí en celebridad. “El nuevo, el españolito”, me señalaban. “El pobrecito que fue atacado por el maestro loco.” La mayoría me sonreía con simpatía: las exuberantes polacas, una señora enorme, de blanco, con una trenza apretada, otra muy mayor y bajita, con cara de duende; los únicos que al parecer parecían decepcionados de verme sin un rasguño eran la pareja mayor de negro y el hombre del brazo protésico. Y fue cuando entre los vecinos vi a dos chicos de mi edad, uno grande y algo gordo y otro más pequeño. Seguramente eran los que mencionó mi padre; a la extraña anciana del ascensor la volví a ver, para mi desgracia. Pero no nos adelantemos.

Listo, estimada A. Esto ha sido el suceso. Recuerde que es apenas la punta de la madeja. A partir de entonces, el asunto no hizo más que volverse extraño y terrible. Espero que nunca se enfrente a un suceso en su vida. ¡Pero qué digo! Desde que llegó mi primera carta, ya está en uno.

Pero no se preocupe, me encargaré de protegerla… dentro de lo posible.

Queda de usted,

Diego