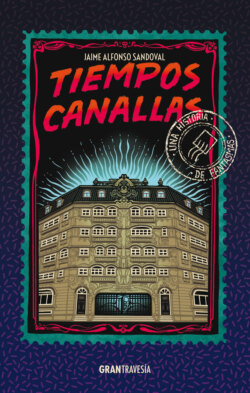

Читать книгу Tiempos canallas - Jaime Alfonso Sandoval - Страница 5

ОглавлениеCarta tres

Estimada A:

Le advierto que esta misiva puede ser larga, sólo un poco, contiene mucha y jugosa información. ¿Le parece bien si seguimos donde me quedé? Como recuerda, mi padre y yo rentamos (de manera un tanto turbia) un departamento en la colonia Roma, que en 1987 era considerada zona de desastre luego de los terremotos del 85. Ese barrio fue de los más golpeados de la ciudad, ninguna calle quedó intacta a la tragedia. Se desplomaron edificios, teatros, tiendas, casas, hospitales, oficinas, cines, en fin, una debacle. Las morgues estaban tan desbordadas que llevaron cadáveres a un cercano estadio de béisbol llamado Parque Delta. Y poco a poco, entre los trozos de concreto, el polvo y el hedor, volvió a aparecer el vetusto barrio original.

Estimada A, no si esté versada sobre la historia de la Ciudad de México, así que aprovecho para dar un breve repaso sobre este barrio. Venga, seré rápido. La colonia Roma fue una especie de ampliación de la Ciudad de México, se lotificó a principios del siglo XX. En ese entonces el centro de la capital estaba saturado y la burguesía porfirista buscaba amplios terrenos para levantar viviendas a su gusto y en lugares más ventilados e higiénicos. De este modo surgieron la colonia Americana (después bautizada como Juárez), la Santa María y pronto, Edward Walter, un payaso inglés con buen ojo para los negocios, dio con un gran terreno entre en los viejos potreros de una hacienda y un pueblo llamado Romita, con una iglesia del siglo XVI. En ese lugar comenzó la febril construcción de uno de los barrios más extraños del país. Los más ricos erigieron allí su delirante fantasía europea, aunque enclavada en tierras aztecas. Era tal la vehemencia que mandaron traer arquitectos de todo el mundo. En una sola manzana se podían ver chalets austriacos, castillos medievales, caserones con mansardas belgas, apartamentos con típicas buhardillas parisinas y tejados de dos aguas para esas tormentas de nieve que difícilmente iba a llegar a los suaves climas chilangos. No se seguía un estilo arquitectónico puro, la mezcla valía siempre y cuando el resultado fuera teatral e impactante: capiteles, columnatas, torres, balcones, lucarnas, esculturas, fuentes, mascarones de piedra, hojas de acanto labradas. En los grandes terrenos se alinearon las mansiones, en los lotes pequeños nacieron vecindades y modestas casas en condominio, pero todas daban a hermosas e higiénicas calles, algunas con camellones que remataban en parques que muy pronto se llenarían de árboles.

La colonia Roma tuvo una pequeña época de esplendor, de apenas unas décadas cuando se puso de moda y ahí vivían expresidentes, políticos, artistas, toreros, algunos aristócratas sin reino y militares enriquecidos por la Revolución (ya sabe, cada nuevo régimen tiene su casta divina). Por desgracia el barrio comenzó a perder su brillo cuando la ciudad continuó creciendo, como tumoración, y la zona dejó de ser aislada y exclusiva. Rápidamente los ricos emigraron a mejores y más apartados terrenos, hubo quien se llevó su palacio, ladrillo a ladrillo, a las lejanas Lomas de Chapultepec. Entonces, la gente sin títulos ni acciones en la bolsa, vamos, los de a pie, llegaron ansiosos para buscar adueñarse de un pedacito de ese paraíso de la escenografía europea. Algunas mansiones se fraccionaron, otras se hicieron academias de secretariado, muchas casonas cedieron sus pisos bajos para abrir tiendas de abarrotes, tintorerías, talleres mecánicos, carnicerías, tendajones de fruta. El nuevo gobierno no supo qué hacer con ese barrio que tenía más pinta de mausoleo y, en clara venganza a la plutocracia de antaño, sin remordimiento se derrumbaron algunas fastuosas construcciones para hacer insulsos bloques de apartamentos de corte funcionalista, aunque muchos de ellos colapsaron con los terremotos de 1985. De este modo vuelvo al inicio, luego de la devastación algunas de las mansiones originales volvieron a ser visibles, muchas de ellas habían sobrevivido envueltas en un aire de abandono. En algunas aún se guarecían ancianas de abolengo que vivían recordando los bailes del Club Vanguardias. Y justo en este barrio que tuvo un rápido ascenso y una fulminante decadencia se hallaba el Edificio Begur, donde estaría mi nuevo hogar. Fin de la lección. De nada.

El taxi se detuvo frente al edificio y no niego que quedé atónito por su impactante aspecto. La construcción ocupaba una cuadra entera y tenía cinco niveles más un ático con ventanas tipo buhardilla. Según Teo tenía un estilo ecléctico, lo que yo vi fue un lúgubre y hermoso edificio con unos balcones curvos y ventanas de trazo ondulante, lleno de extraños motivos vegetales tallados en la fachada, como si la piedra hubiera comenzado a florecer. En las pilastras y remates de los capiteles anidaba una fauna extrañísima que incluía águilas devorando leones, salamandras en botellones, un árbol con gárgolas y ángeles. La impresión general era la de un castillo de cuento de hadas en proceso de momificación.

—En el Begur han vivido muchas celebridades —explicó Teo, emocionado—. Gente de la farándula, escritores, músicos, pintores, surrealistas exiliados y próximamente nosotros.

—Si es que no nos estafaron —recordé.

Para acceder había que atravesar dos puertas: la primera era una reja de hierro forjado, con una enorme letra “B” ondulada que daba a un pequeño vestíbulo con las paredes adornadas con un mural de un siniestro paisaje nocturno con un lago gris. En la parte del fondo había buzones postales y una ventana de cristal tipo espejo; deduje que sería de la caseta del conserje, justo al lado de una amplia rejilla con plantas y una enredadera. Como no había nadie cruzamos hasta la segunda puerta de madera oscura que se abrió entre rechinidos. Conducía a un espectacular patio interior con un domo de vidrio con la misma letra “B” al centro. En sus buenos tiempos el efecto de la luz y color debió ser impresionante, pero décadas de polvo y mugre habían sepultado el tono y los detalles de la cristalería. Ahí nada era simple, todo estaba ornamentado hasta el delirio. Por ejemplo, el suelo estaba cubierto con mosaicos con diseño geométrico trenzado, en color oro, que se distribuían en un patrón de laberinto alrededor de una media luna plateada. Donde uno pusiera los ojos había algo curioso que ver: entre los pilares y arcadas vi tallas de piedra de cuervos, sirenas, cisnes, cigüeñas, espadas, copas, diminutos soles, dragones. Por algunas ventanas que daban al patio se oía el murmullo apagado de televisores y radios, algunas tenían diminutas chimeneas por las que salían vapores de guisos. Destacaba en una esquina la estructura de un elevador antiguo, de hierro y cristal, lucía como un gran joyero resplandeciente. Al fondo del patio había dos pasillos, uno de ellos comunicaba a las escaleras y el otro daba a un segundo patio más pequeño y descubierto, donde alcancé a ver al centro una vieja fuente o pileta tapizada de mosaicos.

—¿Buscan a alguien? —preguntó una voz femenina.

Una mujer se asomaba desde una ventana del cuarto piso. Me estremecieron sus enormes ojos verdes que contrastaban con un cabello oscurísimo. Atrás de ella había otra mujer, una versión similar pero de cabello rojo y mayor edad. Las dos fumaban.

Teo activaba todas sus dotes de macho ligador al momento de ver una mujer atractiva y se irguió todo lo que pudo en su escasa humanidad de 1.63 m.

—Buen día, señoritas —impostó su mejor voz de locutor—. Soy Teo. Mi hijo y yo acabamos de rentar un departamento en este edificio que parece que concentra toda la belleza de la ciudad.

Era un piropo simplón, vamos, que tampoco era para premio, pero las mujeres estallaron en risas como graznidos. Se agitaron sus rotundos escotes.

—Bienvenidos, Teo e hijo —dijo la pechugona de cabello negro.

Mi padre iba a decir algo más cuando interrumpió un carraspeo. Atrás de nosotros estaba un enorme anciano vestido con un desgastado overol, llevaba una escoba en la mano. Debía ser Pablito, el conserje. Había llegado el momento de la verdad, ahora descubriríamos la estafa.

—¿Señor Teocalli Javier? —preguntó el anciano. Su voz era ligeramente seseante, como si tuviera los dientes flojos.

—Dime Teo, así me llaman todos —repuso mi padre, extrañado, y luego me señaló—: Y él es…

—… Diego, su hijo —asintió el viejo—. Los estaba esperando. La señora Reyna me acaba de llamar. Me dijo que firmaron el contrato con el licenciado Gandía y me explicó que ustedes son los nuevos inquilinos del 404. Bien, ahora mismo les abro el departamento; voy por las llaves, permítanme un minuto.

—Ahí tienes tu estafa —Teo me dedicó una victoriosa sonrisa.

—Todavía no conocemos el apartamento —me defendí—, tal vez sea una pocilga.

Vi de reojo que en la ventana de las sonrientes mujeres corrían lentamente los postigos.

El anciano, tan macizo como un boxeador de la vieja escuela, se dirigió hacia una estrecha puerta a la entrada del patio, la portería. Teo lo siguió y yo me congelé en mi lugar. Había sentido esa incomodidad de cuando descubres que alguien te mira fijamente. Me giré y, en el pasillo que conducía al segundo patio, vi un cadáver.

Bien, no era exactamente uno, pero fue lo que me pareció al inicio. Era un hombre extremadamente demacrado, pálido, usaba un traje sucio, tenía barba crecida, manos con dedos negruzcos. Su mirada acuosa y dura provocaba escalofríos. Pero yo no creía en aparecidos… No todavía.

—Aquí están —el portero salió del cuartito y nos mostró unas llaves de hierro con un curioso diseño de triángulo invertido y combinación doble—. Su departamento está en el cuarto piso, es de los más espaciosos. Acompáñenme, por favor.

—¿Pocilga? —murmuró Teo y sonrió, feliz.

Era obvio que quería echarme en cara mis sospechas. Volví a mirar el pasillo pero ya no estaba el hombre cadavérico. Supuse que simplemente se había escabullido, pero era una prueba de que el Edificio Begur no sólo reunía bellezas.

El conserje nos acompañó hasta el elevador que tenía un sistema de seguridad de dos puertas: una tipo rejilla metálica y otra de cristal emplomado. El interior era impresionante, de paredes con vidrieras en las que se repetía un diseño vegetal art nouveau y el suelo lucía el trazo hipnótico de un remolino triangular. Los controles eran muy peculiares, había una placa de bronce tan pulido como espejo, con botones, ranuras y una palanca.

—El elevador funciona con un curioso mecanismo —explicó el conserje—. Para que se mueva primero hay que introducir esta ficha.

Nos mostró una pieza redonda, parecía un posavasos pero con el repujado de una lechuza, enmarcada en curiosas perforaciones y muescas. Introdujo la ficha a una ranura y se escuchó un ruido de engrane metálico, presionó el número 4 y en ese momento las dos puertas se cerraron con un leve chirrido y el mecanismo comenzó a andar.

—Bonito, ¿no? Es tecnología alemana de la de antes —sonrió orgulloso—. Por desgracia el elevador a veces se atasca. Sesenta y cinco años de uso no es cualquier cosa. Pero ya lo reporté con la dueña y mandó buscar piezas originales a Berlín.

—¿Y por qué no ponen algo más moderno? —pregunté mientras el elevador se movía entre lentos y chirriantes espasmos.

—Jamás. La señora Reyna dice que la antigüedad es parte del encanto del Begur. Quiere que permanezca como en el día en que lo terminaron, en 1922.

—Yo haría lo mismo —comentó Teo—. Oiga, ¿y la dueña vive aquí?

—Ya no. Pero viene seguido —asintió el viejo—. No se extrañen si aparece para darles la bienvenida. Ya la conocerán. Es una buena mujer aunque con ideas… especiales.

Tensó la mandíbula; por lo visto, mencionarla le activaba la gastritis.

El elevador seguía con su lento movimiento. Por los cristales de la vidriera se veía el patio algo deformado, y noté algo raro: siluetas, como si muchos otros inquilinos se asomaran por las ventanas de sus apartamentos para vernos. No distinguí detalles, todos parecían ancianos, pero podía ser un defecto del biselado.

—Junto con las llaves del departamento les daré la del ascensor —siguió el conserje—, y la del buzón de correspondencia externo, aunque si lo desean yo puedo subir las cartas o hacer mandados. También, si tienen algún problema de tuberías o electricidad, pueden llamarme. Estoy para eso. Soy vigilante, conserje, lo que gusten y manden. Me encuentran en la portería de la entrada.

—¿Y desde cuándo trabaja en el Edificio Begur? —preguntó Teo.

—Llegué en 1927, señor —su sonrisa se ensanchó—. Ya soy parte del edificio. Cuando muera mi urna con cenizas puede usarse como tope de puerta —lanzó una rasposa carcajada—, me gustaría seguir sirviendo en el Begur.

—¡Más de medio siglo trabajando aquí! —observó mi padre, maravillado—. Debe de recordar tantas cosas. En este lugar ha vivido gente tan famosa, políticos, escritores, pintores. Dicen que aquí estuvo la casa chica de un presidente, leí por ahí que su amante era una popular actriz de cine de la época.

—Oh, no señor, yo no recuerdo nada —reviró el anciano con exquisita educación—. Los conserjes vemos pero no miramos, oímos pero no escuchamos. Es parte de nuestro trabajo.

El elevador se detuvo y se apagó la señal luminosa del botón 4. Se abrieron las puertas y la ficha de cobre se liberó. Afuera había un pequeño vestíbulo como de película antigua, el tapiz de las paredes lucía un patrón de aves y los maceteros de hierro tenían la forma de caprichosas caracolas, aunque sin plantas, sólo tierra seca. Estaban encendidas unas farolas de hierro en forma de garra de dragón que sostenían una esfera de vidrio. Del vestíbulo partían dos pasillos, algunas puertas tenían encima un polvoriento crespón negro.

—Por aquí, por favor —el conserje nos condujo hasta el número 404.

La puerta tenía una rendija con trampilla para el correo al lado de una vieja cerradura. El conserje introdujo la llave. Cuando se abrió, me asaltó un olor raro, como de museo con estantes viejos y alfombras apolilladas.

—Ah, muy bien —Teo caminó unos pasos por una estancia forrada de madera—. La sala es un poco oscura, pero con una buena lámpara…

—Oh no. Éste es el foyer o recibidor —el conserje abrió una puertecilla—. Además tiene un clóset para poner abrigos y paraguas, el verdadero apartamento está aquí.

El viejo empujó una puerta corrediza que, a modo de telón de teatro, dejó al descubierto una estancia tan enorme como un salón de baile vienés. La luz entraba en cascadas por los ventanales del fondo, y el estilo ecléctico rococó estallaba por todos lados: en los altos techos con abigarradas molduras en forma de hojas de higo y acanto que hacían juego con la herrería; la duela del piso tenía tres tonos y armaban un intrincado diseño vegetal que conducía hacia una estrella del centro; las paredes estaban forradas con papel tapiz verde y rojizo e imitaban el diseño de plumas de pavorreal. Aunque se notaba el desgaste del tiempo, en el barniz de la madera, en los techos amarillentos por la nicotina de miles de cigarrillos consumidos en esa estancia. Para rematar, del techo colgaba un precioso candil de varios brazos cuajados de cristales de tono lechoso.

—Es como entrar a las estancias de Catalina la Grande —estalló mi padre—. Es que esto es enorme. ¿Ya viste, Diego? ¡Hay hasta una chimenea!

Era lo más espectacular de la estancia: una chimenea labrada en cantera rosada; a los extremos, como vigías, tenía dos esculturas de esfinges, con rostro hermoso de hada impasible, cuerpo de león y alas plegadas de libélula.

—Me temo que no funciona —suspiró el conserje—. La señora Reyna mandó cerrar el tiro de todas las chimeneas cuando tuvo una pesadilla en la que se incendiaba su edificio. Pero si conocen esta ciudad sabrán que los inviernos son mansos, así que quedó como un agradable detalle decorativo.

—Es increíble que vayamos a vivir aquí —mi padre se asomó por una ventana.

—El resto del apartamento es menos ostentoso —reconoció el viejo—. Aunque tiene sus detalles. Se los mostraré.

No sé a qué se refería el conserje con “menos ostentoso”. Conté cuatro habitaciones, además de un estudio con libreros empotrados, tan altos, que había una escalerilla para subir a los últimos estantes; dos baños que contenían gigantescas tinas con patas en forma de garras de león, lavabos y tazas de baño con cadenilla con mango de porcelana. Además, por aquí y allá, había armarios, bodegas, alacenas, camarines. La cocina era tan grande que tenía espacio para un comedor de seis sillas, e incluía un pequeño apartamento con dos estancias y un tercer baño. El conserje explicó que hasta los años cincuenta ahí vivía la servidumbre y tenían sus propios accesos, discretos, para no importunar a los señores. En una esquina de la cocina había un ducto para basura y un interfón. Todo era magnífico aunque con cierto aire de mausoleo. No estaba seguro de si me gustaba, pero Teo estaba a punto de levitar.

—Este lugar es una maravilla, un prodigio —repetía—. Me sorprende que se haya conservado con este aspecto, es como viajar a los años veinte.

—Es que está prohibido hacer modificaciones —recordó don Pablito—. El Begur está catalogado como monumento artístico y la señora Fenck no permite cambiar nada, ni siquiera colocar clavos en las paredes. Lo único que modernizó fueron las instalaciones hidráulicas y eléctricas, que no se ven, claro. Si quieren hacer alguna conexión especial para un lavavajillas o algo así, comuníquense conmigo.

—No creo que instalemos un lavavajillas —rio Teo—. Apenas tenemos un par de cosas; es más, no tengo idea de cómo llenaremos esto.

—¿El licenciado Gandía no les habló del servicio de muebles? —preguntó el viejo.

—¿Qué servicio? —saltó Teo.

—Hace años los apartamentos se rentaban amueblados —explicó Pablito—. Hay una bodega en el Begur con camas, vitrinas, mesas, sillones, tapetes y un montón de cosas. Si dejan un depósito o una carta responsiva, estoy seguro de que la señora Reyna les prestará muebles. Debo aclarar que son de gran valor, como todo lo que hay aquí.

Mi padre parecía a punto de sufrir una lipotimia con tanta buena suerte; preguntó por el trámite para el servicio de muebles mientras yo recorría el departamento por mi cuenta para elegir mi habitación. Descarté un cuarto que tenía un tapanco tenebroso; tampoco me gustó otro con un papel tapiz de color púrpura oscuro, casi negro y un diseño de ramas con cerezos lívidos, parecía el escondite de Drácula. Mis pasos retumbaban por la duela mientras recorría el pasillo. En un momento tuve una rarísima sensación, como si alguien me siguiera, aunque supuse que era un efecto causado por los espejos de azogue desgastado que había por todos lados y producían un juego de reflejos. Evité otra habitación que daba a un oscuro foso interior y finalmente llegué a una alcoba que tenía un agradable papel tapiz color mantequilla y el clóset más grande que he visto en mi vida, con cajoneras y gabinetes con una veintena de puertecillas; calculé que mis pertenencias cabrían en un par de cajones. Lo que más me gustó fue el gran ventanal. Jalé la palanca chirriante y salí a un compacto balcón lleno de hojas secas; arriba había otro balcón similar y, al frente, se extendía un camellón con frondosos árboles y detrás, un ruinoso edificio dañado por los terremotos. Me pregunté si habría muerto gente allí. No era agradable pensar en eso pero también recordé que gracias a esa desgracia se devaluó la Roma, y Teo y yo podíamos vivir como zarinas de Rusia por un alquiler ridículo.

Entonces sucedió algo imposible de explicar.

Cuando volví a la habitación las puertas de los gabinetes del interior del clóset estaban abiertas, las veinte, parecían bocas oscuras esperando su alimento. Olí a humo, a algo quemado. Tuve ese mareo repentino de cuando algo no encaja. Entonces intenté pensar. Bien, era condenadamente raro, ¿cómo se abrieron de golpe… todas? No había nadie más ahí. Tal vez entró una corriente desde el balcón, razoné, o posiblemente estaban abiertas desde el inicio pero no me di cuenta. Del olor a chamusquina, no tenía idea.

Mientras me decidía por alguna de estas improbables opciones, escuché pasos fuera del cuarto. Eran raros, como alguien arrastrando los pies, con cansancio.

—¿Teo? ¿Eres tú? —pregunté.

Me asomé al pasillo pero no había nadie, aunque (y esto fue lo más pavoroso) se seguían oyendo los pasos, alguien que no podía ver claramente se alejaba de ahí.

“Esto tiene una explicación”, me repetí dominando el horror. Vi que Teo y el conserje seguían en la cocina. Y al cruzar el enorme salón me percaté de unas manchas cerca de la base de las esfinges de piedra. Si la chimenea no servía, ¿por qué había restos de hollín?

—¿Diego? ¿Qué haces? —preguntó Teo.

—Oí pasos pero no hay nadie —declaré y de inmediato me sentí ridículo.

—Los pasos, claro —concedió el conserje Pablito—. Algunos inquilinos se quejan de eso. No se preocupen. Se trata del antiguo sistema de ventilación.

El viejo señaló la rejilla más próxima, en el borde inferior de la pared.

—Funcionan como túneles de resonancia —continuó—. A veces se cuelan ruidos de otros apartamentos. Es un eco incómodo que nunca hemos podido detener del todo.

Y como si hubiera preparado un show, al momento oímos los pasos sobre la duela, aunque se escuchó de manera indeterminada: en el salón, después ruidos en el muro, también creí percibir un murmullo apagado.

—Diré a sus vecinos que procuren descalzarse en casa —prometió el conserje—. Y que eviten el ruido excesivo en horas de descanso.

Antes de salir, el anciano vio las manchas de hollín de la chimenea.

—Esos bichos —suspiró—. Nunca se acaban. Luego traigo trampas para ratas.

Y de esta manera tomamos posesión del imponente apartamento. Teo no se cansó de recordarme que habíamos encontrado la ganga del año, a pesar de mi desconfianza. La mudanza la hicimos con dos viajes en taxi. Básicamente era ropa, libros de Teo, mi equipaje y un televisor portátil, con radio. Teníamos que usar un gancho de ropa, a modo de antena para invocar imágenes en blanco y negro en la diminuta pantalla, pero las paredes del Begur eran tan gruesas que era un suplicio ver entre lluvia de estática un episodio de MacGyver o cualquier capítulo de las telenovelas de moda: Quinceañera, Yesenia, Rosa salvaje.

Pensé que nos podrían prestar una buena tele junto con el servicio de muebles, pero cuando llegaron, supe que entre el mobiliario de la señora Reyna no había nada remotamente cercano a la tecnología. Entraron biombos calados, aparadores con madera curva, consolas, chifonieres, sillones tapizados con tela de damasco, vitrinas enormes, como sarcófagos. El conserje subió todo, ayudado por un carrito. Vaya que era fuerte.

—¡Son auténticas antigüedades! —Teo seguía fascinado—. Estos muebles valen un ojo de la cara, no tienes idea, Diego.

Como sea, para mí no eran hermosos, al contrario, daban un toque más tétrico. Sólo acepté una cama y una mesa con su silla que quedaron a la deriva en el inmenso vacío de la habitación color mantequilla. Teo se apropió de la recámara penumbrosa de Nosferatu, le encantó ese aire de aristócrata decadente; supongo que con todo eso iba a potenciar su poder seductor. Lo primero que hizo fue investigar quiénes eran las vecinas pechugonas de ojos verdes. Resultó que eran madre e hija, polacas, y vivían en el mismo nivel que nosotros, aunque al otro lado del foso de luz, rodeando el pasillo.

—Tenemos que invitarlas a tomar algo —propuso con entusiasmo—. También quiero traer a unos compas del trabajo. ¡Ya imagino su jeta cuando vean dónde vivimos!

En los siguientes días no escuché pasos en la duela ni se abrieron puertas, aunque la sensación de que había alguien conmigo era casi permanente; supuse que era normal cuando uno llega a vivir a lugares tan intimidantes como el Begur.

Para sentirme menos agobiado pegué carteles en mi cuarto (con cinta, no clavos), de Iron Maiden y uno de Indiana Jones. Al meter mi ropa en los cajones, encontré objetos curiosos como un peine de carey; una postal de Varadero, Cuba; un boleto de tranvía; un separador de libro que parecía tejido ¿con cabello? Recuerdos de otras vidas que ya se habían extinguido.

Mi propia vida pasada emergió cuando desempaqué. Mientras ordenaba mis cómics, apareció un ejemplar de la revista que editaba mi madre, dentro encontré entradas del cine Lope de Vega de Fuencarral y una lista de compras: “Cola Cao, yogur supremo de chocolate, bollos tigretón”. Y el dolor de su muerte que parecía amortiguado por las semanas y la distancia con Madrid, volvió de un solo golpe.

Me eché en la enorme cama a escuchar música, un casete con mezclas de Duran Duran en las que tenía “Planet Earth”, “Ordinary World” y “Hungry like the Wolf”. La música tiene esa cualidad de trasportarte lejos de ti y al mismo tiempo dentro de ti.

No me di cuenta de cuando Teo entró, lo vi a mi lado. Me quité un audífono.

—Diego. No puedes estar tirado aquí todo el día.

Vio las revistas de Chaka Pop, la fotografía de mi madre en la mesilla.

—¿Y qué más hago? —me giré y miré por la ventana, llovía—. Quedan como siete semanas de vacaciones antes de entrar al BUP.

—Prepa —corrigió Teo—. Aquí se llama así… ¿Y esto?

Tomó unos papeles que estaban sobre la mesilla.

—Es una carta que debo enviar a España —expliqué.

—¿A tu novia? —sonrió, cómplice—. No me habías dicho nada…

—No, no. Es para Santiago, Santi.

—Bueno, yo respeto… —carraspeó algo nervioso—. Puede ser una fase… o no.

—¡Dios! Tampoco es mi novio —corté el discursito—. Somos amigos desde niños, del colegio.

—Va, va. Lo que quiero decir es que no me gusta verte así —retomó—. Deberías tener amigos de tu edad aquí en México. En la mañana vi a unos chavos en el patio. Seguro son vecinos.

—No los he visto —murmuré sin ánimo—. Sólo al cadáver. Me lo topo siempre.

Me miró desconcertado.

—Un tipo que parece cadáver. Lo vi el primer día que llegamos y ayer, siempre está en la planta baja, entre las sombras. Parece un maldito zombi.

—Ya. Como sea —Teo suspiró—. Oye, ¿y si me acompañas luego a mi trabajo? Sería divertido que conocieras la estación de radio, hasta podría entrevistarte, como un joven inmigrante que da su testimonio sobre el choque cultural en otro país. ¿Eh? ¿Qué tal?

Me encogí de hombros.

—¡Lo voy a programar! Y ahora hazme un favor, ¿podrías ir con don Pablito? Parece que el departamento tiene teléfono, ¡qué tal! —se frotó las manos—. Quedó en prestarnos un aparato. Qué onda, ¿vas?

Era una gran noticia; en esos tiempos no cualquiera tenía teléfono, pero yo ¿a quién le iba a llamar? Acepté la misión sólo para no seguir escuchando la cháchara de Teo. Salí arrastrando los pies. Era verdad que me había hundido en un charco de desánimo. Fue emocionante el viaje a México, incluso la mudanza al vetusto edificio, pero con los días todo comenzaba a darme lo mismo, me era individual, como se decía entonces.

Ojalá mi vida hubiera seguido así, pero entonces no estaría escribiendo estas cartas. Sí estimada A; no crea que la he olvidado. Ha estado en mi mente en cada línea que he escrito y espero no haber terminado con su paciencia con tanto preparativo. Le garantizo que a partir de la próxima carta las cosas se pondrán más intensas, el Edificio Begur estaba por darme el verdadero recibimiento.

Debo tomar un poco de aire para lo que viene. No se preocupe, estimada A, que hoy mismo comienzo a escribir la siguiente misiva. Sólo le recomiendo que ponga atención en cada detalle que voy a describir, porque todo estaba por cambiar.

Queda de usted,

Diego