Читать книгу Kālī Kaula - Jan Fries - Страница 17

Spirituelle Disziplin

ОглавлениеDie Veden liefern auch den ersten Vorgeschmack auf das, was sehr viel später, ab dem dritten Jahrhundert unserer Zeit, zu meditativem Yoga und Tantra wurde. Willkommen beim Konzept der Māyā! Hier gibt es viele verschiedene Deutungen. Wir machen jetzt eine kleine Reise durch die Zeiten. Zunächst einmal ist die Māyā Erscheinung, also alles, was nicht absolut dauerhaft ist. Das gilt so ziemlich für die ganze Welt, für alles, was war, ist und sein wird. Denn alles, was existiert, ist Erscheinung, die sich im Laufe der Zeit wandelt, und Zeit ist nicht sonderlich verlässlich. Die Māyā hat die Bedeutung von Illusion erlangt, kann aber auch kreative Fähigkeiten meinen. Die Götter benutzen Māyā für ihre Wundertaten. Dämonen erlangen Māyā durch Entsagungen. Seher gebrauchen Māyā, wenn sie rein genug sind, und lassen die Götter erzittern. Māyā kann magische Macht bedeuten, die Macht zu erschaffen, umzuwandeln und zu zerstören. Das alles ist etwas verwirrend, da das Wort Māyā ein kombinierter Begriff ist, der zwei Bedeutungsströme verbindet. Einer von ihnen steht mit Talent, Wissen, Kunst und der Fähigkeit, etwas zu schaffen und herzustellen, in Verbindung. Der andere bezieht sich auf Täuschung, Glamour, Lügen und Illusionen. Als Kombination der beiden Wortströme wurde Māyā die Kraft der kunstvollen Schöpfung und der Täuschung, der Magie, die von einem großen Bereich von Göttern, Dämonen und Sehern gehandhabt wurde. Sie wurde auch personifiziert als Göttin, die rote Māyā, die Schöpferin der Welten, Verzauberin und Betrügerin. Wie man über Māyā denkt, kommt auf den geistigen Hintergrund an. Buddhas Mutter hieß angeblich Māyā und starb kurz nach der Geburt ihres Sohnes. Ob wir es hier mit Geschichte oder Gleichnis zu tun haben, bleibt offen. In den meisten Richtungen des Buddhismus ist Māyā etwas Unangenehmes, Verblendendes, was uns an die Welt und das leidige Ich-Konzept fesselt. Buddha übernahm diese Ansicht aus den frühen Upaniṣaden. Hier ist die Absolute Realität Brahman: formlos, zeitlos, inaktiv, unveränderlich, reines Bewusstsein, absolute Realität, das wahre, undefinierbare Selbst von allem. Māyā dagegen ist Prakṛti, die Ur-Natur, die Manifestation von Allem, von Materie, Welt, Dasein, und gilt als veränderlich, reine Erscheinung, falsch, verblendend und fesselnd. Wer in solchen Heilslehren Fortschritte machen will, muss alle Erscheinung bzw. Māyā ablehnen und sich ganz im Formlosen auflösen. Auch im Vedānta wurden solche Ideen groß geschrieben: die Welt ist eine Illusion, und das ist schlecht. In manchen tantrischen Systemen wird die Situation ganz anders beurteilt. Zugegeben, Māyā ist eine kunstvolle Erscheinung und alles andere als dauerhaft. Aber sie ist, wie alles, was existiert, wie Du und ich und alles, was noch kommen wird, eine Erscheinung des Göttlichen Bewusstseins. Damit wird, besonders bei den Tantrikern aus Kaschmir, Māyā/ Prakṛti zu einem verehrungswürdigen Prinzip, welches das Universum, als Manifestation des Göttlichen, und als Ort der göttlichen Freude, überhaupt ermöglicht.

Aber zu solchen Einsichten waren die vedischen Seher und ihre upaniṣadischen und frühbuddhistischen Nachfolger noch lange nicht fähig. Für die Seher der Veden war die Welt noch recht einfach. Mit der Frage nach Realität und Illusion hatten sie nicht viel zu tun, und auch das Konzept des formlosen All-Selbst war noch nicht entstanden. Die ursprüngliche Māyā war für sie Kraft, Macht und Magie, die kultiviert werden konnten. Māyā kann gesteigert und gebraucht werden, von Göttern wie von Menschen, in einem Prozess, der oft Tapas einbezieht.

Tapas bedeutete ursprünglich innere Hitze, Glut, Askese und Schmerz. Es kann auch Praktiken meinen, die Hitze und daher magische Kraft erzeugen, oder es kann ein allgemeiner Begriff für alle Arten von Entsagungen sein, wie Hungern, sich den Elementen auszusetzen oder ein Jahrtausend lang auf einem Bein zu stehen. Wer das zu leicht findet, kann auch noch dabei die Hände gen Himmel strecken. Die Dīkṣa-Weihe, bei der die Initianten nahezu ausgedörrt wurden, ist ein prächtiges Beispiel für Tapas. Zum Tapas gehört vor allem, dass es schmerzhaft und schwierig ist. Tapas wird von Menschen praktiziert, die besondere Fähigkeiten und Kräfte kultivieren wollen, es kann aber auch von Dämonen oder Göttern durchgeführt werden. Jedes bedeutende Ereignis in der hinduistischen Mythologie beinhaltet ein Maß an Tapas. Um der Schöpfer zu werden (na gut, einer von ihnen), musste sich Brahmā Entsagungen auferlegen. Als Pārvatī Śiva den Hof machte, war Letzterer nicht besonders beeindruckt von ihr. Also machte Pārvatī Tapas und spirituelle Übungen, bis die Stabilität des Kosmos bedroht war. Śiva verliebte sich sofort in sie. Es gibt eine Menge Geschichten, in denen Götter oder Dämonen Tapas vollziehen, um übernatürliche Kräfte zu erlangen. Soma wird durch Tapas erzeugt, der Tod erlangt das Licht durch Tapas (ṚV 10, 154, 2), die Seher finden Erkenntnis und Vision durch Tapas. Tapas ist ein Sammelbegriff für eine ganze Menge schwieriger und schmerzhafter Aktivitäten. Wir sind hier an den Wurzeln von dem, was über eine lange Entwicklungszeit zum heutigen Yoga wurde. Man könnte behaupten, dass ein großer Teil des modernen Yoga aus verfeinerten Techniken von Tapas besteht, wobei die ganz und gar schmerzhaften und schädlichen eliminiert wurden. Doch bei dieser Behauptung müssen wir vorsichtig sein, denn die Seher, welche Tapas entwickelten, waren weder an Meditation noch an besonderen Āsanas oder Atemübungen interessiert. Ihnen ging es in allererster Linie um Schmerz und Entbehrung. Und so begegnet uns Tapas immer dann, wenn Götter und Helden große Leistungen vollbringen wollen. Auch die Helden des Mahābhārata mussten sich strenger Askese unterwerfen, bis die Götter ihnen Zugang zu Wunderwaffen gewährten.

Eng mit der Bedeutung der ‘inneren Hitze’ verwandt ist die Praxis des Schüttelns. Der Begriff Vip-, Wurzel des Wortes ‘Vibration’, bedeutet zittern, schütteln, erschauern, beben, ekstatisch oder erregt sein. Vipra bedeutet erregt sein, erschüttert, aufgeregt, kann aber auch jemanden meinen, der ein Weiser ist, ein Seher, Sänger, Ekstatiker, Dichter, Priester, Brahmane oder einfach inspiriert. Vipra kann auch den Mond bezeichnen. Im Ritual ist ein Vipra jemand, der Schütteln und Zittern zur Tranceinduktion verwendet, oder bei Kontakt mit dem Göttlichen ganz spontan zu beben beginnt. Ein Vipra kann ein menschlicher Verehrer sein, ein Seher, Priester oder im Wald hausender Irrer, er kann aber auch eine Gottheit sein, die mit der Erlangung von Tapas beschäftigt ist. Verschiedene Götter wie Indra, die Aśvins, die Maruts, (Erschütterer der Erde und des Himmels, ṚV 1, 37, 6), Rudra, der Sonnengott Savitar (der zutiefst bebende Asura, ṚV 1, 35, 7) und natürlich der rastlos flackernde Agni werden als Vipras bezeichnet. Ein Vipra kann ‘gewinnen’, kann die Götter rufen, kann als Heiler fungieren, als Exorzist und als Seher (Gonda 1960 : 184). Diese Trancen tauchen in der vedischen Literatur nicht oft auf, werden aber bis in unsere Tage in der volkstümlichen Verehrung fortgeführt. Besessene Frauen und Männer zittern und schütteln sich noch immer in ihrer göttlichen Ekstase, und manche Tantras erwähnen Zuckungen, Beben und Erschauern während der Cakra-Visualisierung, oder wenn ein Stoß von göttlicher Gnade herabkommt. Zittern ist ein Teil der Verehrung vieler hitziger Göttinnen. Für diejenigen, die das Trance-Schütteln noch nicht gelernt haben: Ja, Leute, das funktioniert, es macht Spaß und ist eine angenehme Art, den Abend zu verbringen. Eine praktische Einweisung zu Schütteltrancen und wie man sie einleitet und genießt, findest Du in Seidways.

Abgesehen davon finden wir Hinweise auf Atemübungen im AV 15, 15-17. Sieben Atmungen werden in diesen Hymnen genannt:

AV 15, 15: Sieben Atmungen, sieben Atemzüge (Apāna), sieben Ausatmungen. 1. Feuer, 2. Sonne, 3. Mond, 4. Reinigung, 5. Yoni (Vulva, Quelle), 6. Rinder, 7. die Geschöpfe. AV 15, 16 hat 1. Vollmond, 2. Halbmond, 3. Neumond, 4. Glaube, 5. Weihe, 6. Opfer, 7. Opfergaben.

AV 15, 17 bietet die folgenden Atmungen:

1. Erde, 2. Atmosphäre, 3. Himmel, 4. Sternbilder, 5. Jahreszeiten, 6. die von den Jahreszeiten (?), 7. Jahr.

Was kannst Du daraus machen? Auf systematische Atemübungen wird im AV 6, 41, 1-2 hingewiesen:

Das Achten, das Denken, das Handeln, das Gestalten und die Absicht, die Meinung, die Instruktion, das Sehen sollten wir mit Opfern verehren. Das Atmen, die Transpiration, den Atem als am meisten Nährendes, für Sarasvatī in großem Ausmaß, sollten wir mit Opfern verehren.

Obwohl es verschiedene Arten von Atmung in der vedischen Literatur gibt (und nicht alle haben mit dem Atmen zu tun), wird auch die Idee ausgedrückt, dass richtiges Atmen das Leben verbessert. AV 3, 11, 5-6 ist ein Zauberspruch, um Krankheit zu bannen und die Gesundheit wiederherzustellen. Zuerst wird der Leidende aus dem Schoß von Nirṛti (Verdammnis, Unheil, Schicksal) befreit, dann wird für ihn das Leben für hundert Herbste (Jahre) gewonnen:

Gehe ein, o Ein- und Ausatmung, wie zwei Zugochsen im Gehege; treibe die anderen Tode hinweg, die man die verbleibenden hundert nennt. Doch bleibe hier, o Ein- und Ausatmung, geh nicht hinweg von hier, erhalte wieder diesen Körper, seine Glieder, bis ins hohe Alter.

Lange vor der Erfindung des meditativen Yoga begegnen wir dem Stehen über lange Zeiträume hinweg (AV 15, 3, 1: Er stand ein Jahr aufrecht; die Götter sagten zu ihm: Vrātya, warum stehst du nun?) und dem Schweigen (ṚV 7,103,1: Die ein Jahr lang stille bleiben, die Brahmanen, die ihre Schwüre erfüllen), um magische Fähigkeiten und magische Kraft zu kultivieren. Manche frühen Seher hängten sich auch kopfüber auf. Was dagegen nicht vorkommt, ist das meditative Sitzen oder die Praxis irgendwelcher Āsanas. Und wir haben Hymnen, die anzeigen, dass Seher den Göttern gleich oder überlegen werden:

AV 6, 58, 3: Glorreich war Indra, glorreich war Agni, glorreich wurde Soma geboren; von aller Existenz bin ich am glorreichsten.

AV 6, 86 erhöht eine unbekannte Person über die Götter:

Herrscher von Indra, Herrscher des Himmels, Herrscher der Erde ist dieser Mann, Herrscher aller Existenz; mögest du der alleinige Herrscher sein. Der Ozean ist der Herr der Ströme, Agni ist es, der die Erde kontrolliert, der Mond ist der Herr der Gestirne; mögest du der alleinige Herrscher sein. Der universelle Regent seist du der Asuras, Gipfel des menschlichen Wesens; Teilhaber der Götter seist du; mögest du der alleinige Herrscher sein.

Im AV 5, 11, 10-11 singt der Seher und Feuerpriester Atharvan:

Von uns beiden, o Varuṇa, (gibt es) dieselbe Verbindung, dieselbe Geburt. Ich weiß, dass von uns beiden dieselbe Geburt ist; ich gebe das, was ich dir nicht gegeben habe; ich bin dein geeignete Begleiter von sieben Schritten – ein Gott, Verleiher von Lebenskraft an einen singenden Gott, ein Weiser (Vipra), von guter Weisheit für einen lobpreisenden Weisen.

Diese Strophe ist besonders wichtig, da sie auf eine enge, persönliche Beziehung mancher Seher zu ganz bestimmten Göttern hinweist. Noch war das Konzept der ‚persönlichen Gottheit‘ in Indien nicht zur Norm geworden, doch offensichtlich haben es einige besonders inspirierte Individuen ganz von selbst entdeckt.

Und wir haben die ersten Hinweise auf eine Identifikation des Körpers mit dem Universum: AV 5,9,7:

Die Sonne mein Auge, Wind mein Atem, die Atmosphäre meine Seele (Ātman), die Erde mein Körper; unvergleichlich vom Namen bin ich hier, (als) solcher liefere ich mich dem Schutz von Himmel und Erde aus.

Das galt auch fürs Sterben, denn nach einer verbreiteten Ansicht lösten sich manche Menschen, die verstorben waren, genau nach diesem Schema in die Bestandteile des Kosmos auf.

Was sonst taten die Asketen? Die folgende Hymne, ṚV 10, 136, ist die vollständigste Aufzeichnung über einen Ekstatiker in der frühen indischen Literatur. Sie beschreibt einen Muni (Seher, Weiser, Asket), der auch als Vipra und als Keśin (Langhaariger, Titel von Rudra) bezeichnet wird.

1. Langhaar hält das Feuer, hält die Droge, hält Himmel und Erde. Langhaar offenbart alles, so dass jeder die Sonne sehen kann. Langhaar verkündet das Licht.

2. Diese Asketen, in Wind gehüllt, tragen schmutzige rote Lumpen. Wenn Götter in sie fahren, reisen sie mit dem Rauschen des Windes.

3. ‘Verrückt vor Askese haben wir den Wind bestiegen.

Unsere Körper sind alles, was ihr Sterblichen sehen könnt.’

4. Er segelt durch die Luft, sieht auf alle Gestalten herab.

Der Asket ist ein Freund dieses und jenes Gottes, dem geweiht, was wohlgetan ist.

5. Der Hengst des Windes, Freund der Orkane, angetrieben von Göttern – der Asket lebt in zwei Meeren, dem des Ostens und dem des Westens.

6. Er bewegt sich mit den Bewegungen der himmlischen Mädchen und Jünglinge, der wilden Tiere.

Langhaar liest in ihrem Geist, ist ihr Liebster, ihr entzückendster Freund.

7. Der Wind hat es aufgewühlt; Kunaṁnamā bereitete es für ihn. Langhaar trinkt aus der Schale, und teilt die Droge mit Rudra.

(nach Doniger O’Flaherty, 1981 : 137)

Diese Hymne ist nicht nur ihres Inhalts wegen bemerkenswert. Jeder der Verse steht mit einem der sieben Ṛṣis (Seher) in Verbindung, der sieben Sterne des Großen Bären oder Wagens (Ursa major), einem der heiligsten Sternbilder des alten Indien. Das Wort Muni selbst kann verwendet werden, um Ursa major zu benennen. Nach Griffith ist die Hymne auch eine Beschwörung, um einen Kranken ins Leben zurück zu rufen. Hier haben wir die früheste Assoziation von Schütteltrancen mit Reisen in die Imagination und der Manifestation von Göttern in oder um den Körper herum. Der Wind in diesem Gedicht ist nicht nur bewegte Luft, er ist auch ein Begriff zur Beschreibung des ekstatischen Rausches von Energie und Erregung, der Schütteltrancen und Besessenheit begleitet. Es sei angemerkt, dass unser Vipra nicht nur ein Verehrer, sondern ein Freund der Götter ist, der Apsarase und der Gandharvas. Dies ist bemerkenswert.

Im späteren Hinduismus sind die Apsarase eine Klasse von himmlischen Nymphen, die in Indras Himmel wohnen. Gelegentlich besuchen sie die Erde, um einen Seher in Versuchung zu führen oder einen König oder Helden zu heiraten. Gandharvas sind himmlische Jünglinge und überirdische Musikanten. In vedischen Zeiten waren beide viel unheimlicher. AV 4,38 gibt einen Zauberspruch wieder, der angewandt werden kann, um eine Apsarā zu beschwören, die das Glücksspiel fördert: Sie, die sich am Würfel erfreut, der Schmerz und Ärger bringt – die Frohlockende, die Entzückende: Jene Apsarā rufe ich hier an. Im AV 8,6 erfahren wir, dass die Gandharvas Kinder verschlingen und Ungeborene ermorden. Der Atharva Veda enthält mehrere Zaubersprüche und Hymnen, um sie zu exorzieren. Im AV 4,37 werden die Apsarase in einen Strom verbannt, während die Gandharvas von Indras Geschossen kastriert werden. Beiden wird gesagt, dass sie unter sich bleiben, einander heiraten und die Menschen in Ruhe lassen sollen. Die Situation ist unklar. In manchen Hymnen des AV werden die Apsarase und Gandharvas gefeiert und als göttliche Wesen gepriesen, in anderen erscheinen sie als Dämonen, Gestaltwandler, Menschenjäger und Bringer von Krankheiten. Was für eine Art von Freundschaft pflegt unser langhaariger Seher mit ihnen?

Wir haben auch einen Hinweis auf eine unbekannte Droge, die unser Ekstatiker von einer Göttin namens Kunaṁnamā erhielt. Ihr Name kann ‘Hexe’ bedeuten oder genauer gesagt ‘Bucklige’. Es gibt eine ganze tantrische Tradition, die einer Göttin namens Kubjikā gewidmet ist, der Gebogenen, Gekrümmten oder Gewundenen. Vielleicht ist Kunaṁnamā ihr Prototyp. Doch das ist sehr spekulativ, denn zwischen den beiden liegen mehr als tausend Jahre. Was für eine Art von Trank teilt unser Seher mit Rudra? Es war wahrscheinlich kein Soma, da Rudra von den Soma-Opfern ausgeschlossen ist. Ob unser Seher zur brahmanischen Orthodoxie gehörte, mag bezweifelt werden. Spiritualität wurde in vedischen Zeiten nicht nur von ernsthaften Opferpriestern ausgeübt, sondern auch von verrückten Asketen, die fröhlich am Rande der Gesellschaft lebten.

Kommen wir zum Schluss dieser Übersicht zu einem schwierigen Thema. In vielen Büchern wird frohgemut darauf hingewiesen, dass bereits in der vedischen und der darauf folgenden upaniṣadischen Periode der Begriff des Yoga vorkommt. Und dank dieser sorglosen Behauptung wird dann der moderne Yoga um mehrere tausend Jahre vordatiert. Es wird gern darauf hingewiesen, dass Yoga ‚Vereinigung‘ bedeutet – ein Wort, welches von dem Begriff für ‚Joch, Zusammen-Jochen, Anschirren, Sich-Verbinden, Gespann, Streitwagen, Wagenausrüstung, Kriegsfahrt‘ abgeleitet ist. Genau so ist es auch; nur dass die vedischen Elitekrieger mit ‚Yoga‘ keineswegs eine meditative Disziplin meinten. Das Verb *Yuj- bezog sich vor allem darauf, den Streitwagen zu bereiten, die Pferde anzuschirren und plündern zu gehen; Yoga bedeutete damals vor allem ‚Kriegsfahrt‘ oder ‚Eroberungsfahrt‘. Aber der Begriff hatte auch eine transzendente Bedeutung, die sich bis zum Hinduismus um die Zeitenwende hielt. Nach einem vorbildlichen Leben, reichlichen Opfern, freiwilliger Askese und großzügigen Geschenken an die Brahmanen gelang es manchen Elitekriegern und auserwählten Königen, direkt in den höchsten Himmel aufzufahren. Dazu war ein heldenhafter Kriegertod nötig, sowie in manchen Fällen die Zügelung (Dhārana) des Bewusstseins auf das heilige Wort Oṁ. Der Sterbende ‚jochte‘ sich an, das heißt, er raste mit seinem Streitwagen gen Himmel, wobei er den ‚Zügeln‘ (= Lichtstrahlen) der Sonne folgte. Dies war nicht das Ende der Reise: die Sonne musste ‚durchbohrt‘ werden. Dahinter lag das Reich des Mondes, oder Indras Himmel, und erst hier erhielt der Verstorbene einen semigöttlichen Status und, bei gutem Benehmen, ein permanentes Aufenthaltsrecht. Dabei wurde der Himmel nicht durchreist, sondern wortwörtlich erobert. Der ganze Vorgang wurde als ‚Yoga‘ bezeichnet: der Verstorbene ‚jochte‘ sich mit der Sonne zusammen, folgte dem Weg der Sonnenstrahlen und transzendierte diese. Eine detaillierte Zusammenfassung solcher Apotheosen findest Du in White Sinister Yogis. Solchen Sterbeszenen kommen mehrmals im Mahābhārata vor, zum Beispiel im ersten Buch, Kapitel 7, wo wir fünf vorbildlichen Königen bei ihrer hell entflammten Himmelsfahrt zusehen, und natürlich nach der großen Schlacht, in der z. B. der berühmte Kriegsmeister Droṇa in voller Sicht der Überlebenden leuchtend hell in seinem Streitwagen gen Himmel fährt. In der upaniśadischen Periode veränderte sich dieses Bild allmählich. Wir kommen bald dazu.

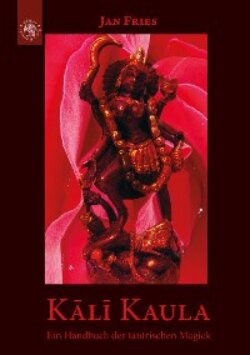

Bild 11

Frühe Yogīs

Oben: Steinstatuette, Madhya Pradesh, 13. Jahrhundert, 17,5 cm.

Wenn Du so aussiehst, dürftest Du es übertrieben haben.

Unten: Steinstatuette, Yogī, der ein Band zur Stabilisierung seiner Haltung verwendet. Tamil Nadu, 16. Jahrhundert.