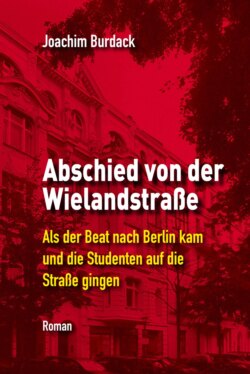

Читать книгу Abschied von der Wielandstraße - Joachim Burdack - Страница 3

Prolog

ОглавлениеMitte der 60er Jahre brach in Berlin ein bisher unbekannter Virus aus. Er verbreitete sich rasch und befiel weite Teile der Jugend. Mit Befremden registrierten ältere Berliner die plötzlich auftretenden Symptome der Krankheit bei Teenagern: wildes Gekreische, Schüttelanfälle, Tanzen bis zur Erschöpfung, lautes Radiohören, zwanghafter Schallplattenkauf. Erst später gab man der Epidemie einen Namen: Beatlemania.

Derartige Ausbrüche von Tanzwut kannte man in Mitteleuropa eigentlich nur aus alten Chroniken. Quellen aus dem 15. und 16. Jahrhundert berichten von sogenannten Veitstänzen. Besessene tanzten damals tagelang, bis sie vor Erschöpfung zusammenbrachen. Der Ursprung der Tanzwut blieb rätselhaft. Historiker vermuten, dass der Wahn durch den Verzehr von Mutterkorn hervorgerufen wurde. Im Brotteig hatte sich eine halluzinogene Substanz gebildet.

Der Ursprung der Beatlemania ist dagegen eindeutig bestimmbar. Den Infektionsherd bildeten vier Musiker aus der englischen Hafenstadt Liverpool: John, Paul, George und Ringo. Sie verbreiteten den Erreger hauptsächlich über Radiosender und Schallplattenläden.

Die Hoffnung der Erwachsenen, das Fieber würde genauso schnell wieder abklingen, wie es gekommen war, erfüllte sich nicht. Es wurde sogar noch schlimmer: Eine hartnäckige Mutation des Virus trat auf. Die Neuinfizierten wollten nicht nur Beatmusik hören, sondern selbst welche machen. Bald kam der Lärm nicht nur aus den Radios und Musikboxen, sondern selbsterzeugt aus Kellern und Schuppen.

Anstatt mit ihren Kumpels eine Bande zu bilden, gründeten viele Jungs jetzt eine Beatband. Was Jugendämter und Sozialarbeiter nicht geschafft hatten, nämlich die Jugend von der Straße zu holen, gelang der Beatmusik. Statt mit Kofferradios an Straßenecken herumzulungern, Mädchen nachzupfeifen und sich mit Banden aus dem Nachbarkiez anzulegen, verzog man sich nun in Kellerräume, um dort ungestört Lärm zu machen.

Einer der Jugendlichen, die es besonders schlimm erwischt hatte, war Ricky aus der Wielandstraße in Charlottenburg. Er träumte von einer Karriere als Beatmusiker. Ricky hieß eigentlich Richard. So stand es in seinem Ausweis: Richard Herzog. Aber er mochte seinen Vornamen nicht. Zwar hieß auch einer der Beatles Richard, aber der stand mit seinem Namen offenbar auch auf Kriegsfuß und nannte sich lieber Ringo. Richard Herzog beschloss, sich fortan Ricky zu nennen.

Albert Bergmann, Rickys Cousin, kennen Leserinnen und Leser von Letzte Tage am Savignyplatz bereits. Die Mütter der beiden jungen Männer sind Schwestern. Die Familien Bergmann und Herzog wohnen nur wenige hundert Meter voneinander entfernt: die Bergmanns in der Mommsenstraße und die Herzogs am nördlichen Ende der Wielandstraße.

Albert studiert inzwischen an der Freien Universität. Auch dort gärt es. Man protestiert gegen die alte Universität der Ordinarien - den Muff von tausend Jahren unter den Talaren - und gegen den neuen Krieg der Amerikaner in Vietnam.

Irgendwann fiel Ricky hier ein Zusammenhang auf. Das Abspielen einer Beat-Platte und ein Spruch wie Amis raus aus Vietnam lösten bei seinem Vater und anderen Erwachsenen die gleichen wütenden Reaktionen aus. Hatte beides vielleicht etwas miteinander zu tun? War beides Ausdruck eines Protests gegen die Welt der Erwachsenen?