Читать книгу Schönheit und Schrecken der Vulkane - Joachim von der Thüsen - Страница 10

Panik und Prozession

ОглавлениеAls am Abend des 29. September 1538 die Einwohner von Neapel durch ein donnerndes Geräusch aufgeschreckt werden und als im Verlauf der Nacht ein Regen aus Schlamm auf die Stadt niedergeht, sind Angst und Verwirrung groß. Der Doppelgipfel im Osten der Stadt steht in alter Ruhe da – etwas, was in der Ordnung der Dinge zu liegen scheint, denn das Wissen um den letzten, Jahrhunderte zurückliegenden Ausbruch des Vesuv ist verloren gegangen. Man nennt den gesamten Doppelgipfel Monte Somma, und mit der Ortlosigkeit des Namens „Vesuv“ scheint auch das Bewusstsein der Gefahr gewichen. Vielleicht, so meinen manche, sei der Vesuv, von dem die Texte der Alten sprechen, jener Solfatara genannte flache Krater im Westen der Stadt, in dem heißer Schlamm, Schwefel und aufsteigende Gase an die Tätigkeit eines Vulkans erinnern. In der Tat kommt die Bedrohung am Michaelistag des Jahres 1538 aus der unruhigen Landschaft im Westen Neapels, die seit dem 5. Jahrhundert v. Chr. „Campi phlegraei“ genannt wird: Brennende Felder. Doch es ist nicht die Solfatara selbst, deren Tiefenkräfte zur plötzlichen Bedrohung werden, sondern etwas Neuartiges, noch nie Gesehenes. Noch weiter westlich, jenseits der Stadt Pozzuoli, hat sich die Erde aufgetan. Drei Tage später wird man feststellen, dass hier ein 140 Meter hoher Berg entstanden ist (Abb. 5). Der kleine Badeort Tripergole ist völlig verschwunden. Die Meeresbucht – der alte Lukriner See – ist fast ganz verschüttet, antike Bauten wie die Villa Ciceros sind begraben. In der zeitgenössischen Beschreibung des Priesters Falconi werden die Ereignisse festgehalten:

Der Ausbruch selbst fiel [auf die] 1. Stunde nach Sonnen Untergang. Wie man mir berichtet hat, so zeigten sich auf dem Platze zwischen den heißen Bädern oder Schwitzzimmern und zwischen Trepergule Feuerflammen, sie kamen zuerst bey den Bädern zum Vorschein, breiteten sich hierauf gegen Trepergule hin, und verweileten alsdenn in dem kleinen Thale, das zwischen dem Monte Barbaro und dem Hügel del Pericolo genannt liegt, und die Straße zum See Avernus und zu den Bädern ausmacht. Hier nahm das Feuer in kurzer Zeit dergestalt überhand, daß die Erde an diesem Platze aufberstete, und eine so große Quantität von Aschen und Bimsensteinen, mit Wasser vermischt empor warf, daß die ganze Gegend davon bedeckt ward; auch zu Neapel fiel einen großen Theil der Nacht hindurch ein heftiger Regen von dieser Asche und Wasser. Den nächsten Morgen […] dauerte dieser schwarze, kothige Platzregen den ganzen Tag hindurch fort, und bedeckte die Wohnungen der armen Einwohner von Pozzuolo, welche über einen so entsetzlichen Anblick äußerst bestürzt, ihre Häuser verließen: sie flohen vor dem Tode aber mit seinen Schrecken auf ihren Gesichtern: einige mit ihren Kindern in den Armen; einige mit Säcken voll von ihren Gütern; andere führten einen Esel mit ihrer erschrockenen Familie beladen nach Neapel; andere trugen eine Menge von Vögeln allerley Art, die zur Zeit, da der Ausbruch angefangen hatte, tod herunter gefallen waren; noch andere trugen Fische die sie gefunden hatten, und die in Menge auf dem Strande anzutreffen waren, weil ein beträchtlicher Strich der See am Gestade dazumal war ausgetrocknet worden.24

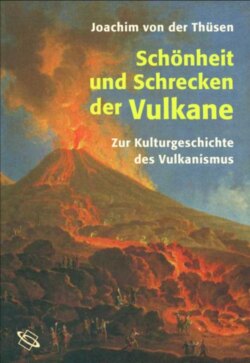

Abb. 5: „Die Entstehung des Monte Nuovo“, Holzschnitt aus Marco Antonio delli Falconi, Dell’Incendio di Pozzuolo nel MDXXXVIII, 1539

Die Menschen von Pozzuoli waren schon am 28. September aufgeschreckt worden durch etwa zwanzig Erdstöße, die an den Gebäuden Schäden verursacht hatten. Zugleich hatte sich der Boden gehoben – es handelte sich um die auch heute noch wirksame, Bradisismus genannte Hebe- und Senkbewegung des Golfes von Pozzuoli –, so dass der Meeresgrund tatsächlich in einem breiten Streifen frei lag und die Einwohner eine überraschende Beute einsammeln konnten. Was an diesem Tag noch ein undeutliches Spiel der Natur zu sein schien, wandelte sich am Tag darauf zum eindeutig Schreckenerregenden. Wie panisch sich die Flucht vollzog, beschreibt ein weiterer Augenzeuge Jahre später: Er habe Menschen nackt aus der Stadt fliehen sehen, wobei ihm auch Zizula begegnet sei, „die Frau von Meister Geronimo Barbiero, welche die Stadt im Hemd verließ, die Kapuze übergezogen und gespreizt auf ihrem Pferd sitzend wie ein Mann“.25

Der gelehrte Priester Falconi entschließt sich, nach Pozzuoli aufzubrechen, „um die vielen und bewundernswürdigen Würkungen der Natur zu besehen“.26 So trifft die Bewegung der in Panik Fliehenden auf die im wörtlichen Sinn gegenläufige Bewegung dessen, der sich von dem Ereignis Erkenntnis erhofft. Falconi spricht von „Natur“ und gebraucht damit einen Begriff, der den Erschreckten selbst nicht zugänglich ist. Denn sie erfahren das Geschehen nur als dunkles Verhängnis, das in ihr Leben eingreift. Der Gelehrte dagegen vertraut auf einen sinnvollen Zusammenhang äußerer Erscheinungen, den er „Natur“ nennt und dem er – klassischem und humanistischem Denken folgend – „bewundernswürdige Würkungen“ zuschreibt. Die nicht-menschliche Außenwelt ist nicht abgründig dämonisch, sondern staunenerregende Macht. „Natur“ ist lebendig, wirkt in Vielfalt, fordert auf zu Studium und Betrachtung. Wo der Gelehrte die vom Schrecken gezeichneten Menschen auf der Flucht erblickt, werden auch sie für kurze Zeit zu seinem Studienobjekt. Für ihn sind die Fliehenden selbst Teil des Naturschauspiels: Sie „sind Natur“, da bei ihnen Ausdruck und Handlung vollständig von der Leiblichkeit des Schreckens bestimmt sind. Und so bedarf es gerade seines beobachtenden Blicks, der sich dem Widerstand gegen die eigene kreatürliche Angst verdankt, damit überhaupt etwas von dem Schrecken vermittelt und bewahrt wird. Erst indem der Beobachtende in das von der Angst gezeichnete Gesicht blickt und das Gesehene notiert, wird dem Schrecken zur Sprache verholfen.

Wie wichtig es allerdings ist, dass auch der, den es zum „Besehen“ des Naturereignisses treibt, die Bereitschaft zur Angst nicht ganz der Neugierde opfert, zeigt die letzte Phase in der kurzen Entstehungsgeschichte des vulkanischen Berges von Pozzuoli. Nach drei Tagen der heftigsten Eruptionen kehrt eine gewisse Ruhe ein, die Konturen eines Bergkegels sind nun sichtbar, und die ersten näheren Erkundungen beginnen. Menschen, die hinaufsteigen, sehen „kochendes“ Wasser im „Becher“ des Berges. Es folgen noch einmal heftigere Auswürfe, doch als am siebten Tag außer einer Rauchsäule keine weitere Tätigkeit mehr wahrzunehmen ist, „giengen viele Leute hin, um diese Merkwürdigkeit der Natur zu besehen; einige derselben waren etwa auf die Hälfte des Berges, andere weiter hinauf gestiegen, als sich, ohngefähr 2 Stunden vor Sonnen Untergang abermals ein so plötzlicher und entsetzlicher Ausbruch ereignete, daß von dem häufig aufsteigenden Rauch viele von diesen Leuten erstickten, und einige derselben nie wieder gefunden worden sind. Man hat mir gesagt, daß die Anzahl der Erstickten oder Vermißten sich auf vier und zwanzig belaufe.“27 Bemerkenswert ist, dass es keine anderen Toten bei der Entstehung dieses „Monte Nuovo“ gegeben zu haben scheint. Die Einwohner von Tripergole waren geflohen, als sich am 28. September die Erde zum erstenmal gefährlich hob, und auch Pozzuoli war entvölkert, als die Dächer unter der Last des Bimssteins und der schlammigen Asche schließlich nachgaben.28

Dass die Folgen für das menschliche Leben nicht schlimmer waren, schrieben die Neapolitaner ihrem christlichen Ritual zu. Am dritten Tag des Ausbruchs, als dessen Intensität anfing nachzulassen, hatten sie das Haupt des heiligen Januarius aus der Stadt in die Kapelle oberhalb der Solfatara getragen – an den Ort, an dem der Bischof Januarius im Jahr 305 auf Befehl von Kaiser Diokletian enthauptet worden war. Der Märtyrer war zum Schutzheiligen der Gegend geworden; seine Reliquien sollten den Naturgewalten Einhalt gebieten.

Auch nach dem ersten Vesuvausbruch der Neuzeit – fast hundert Jahre nach dem Entstehen des Monte Nuovo – erzählten die Chronisten von dem Eingreifen des Heiligen. Der fast bis zum Gipfel bewachsene Monte Somma zeigte im August 1631 erste Anzeichen erneuter Tätigkeit: Rauch stieg auf, und nachts sah man ein Glühen an der Nordseite des Vulkankegels. Vom 10. Dezember an kam es zu Erdstößen, von denen einige auch in Neapel wahrgenommen wurden. Ein unterirdisches Grollen wurde hörbar, und in der Nähe des Berges versiegten die Brunnen. Am 16. Dezember kam es zur Eruption. Sie teilte mit dem Ausbruch von 79 n. Chr. die hohe – „plinische“ – Aschenwolke; viele Beobachter berichteten auch von Strömen, die sie als Lava- oder Wassermassen deuteten. 29 Diese gingen am Morgen des 17. Dezember mit ungeheurer Geschwindigkeit nieder, erreichten auf der Südseite des Vulkans die See und vernichteten alles, was ihnen im Wege war. Die Städtchen Torre del Greco und Torre Annunziata und viele kleinere Orte wurden zerstört. Am Ende wurden viertausend Tote und Vermisste gezählt (Abb. 6).

Abb. 6: Domenico Gargiulo (genannt Micco Spadaro), Die Prozession während des Vesuvausbruchs von 1631 (Neapel, Sammlung Carelli). Rechts oben im Bild der auf einer Wolke schwebende hl. Januarius.

Ein deutscher Reisender berichtete von den bußfertigen Reaktionen der Neapolitaner, welche Gott anflehten, er möge ihre Stadt verschonen:

In der gantzen Stadt war anders nichts als Buss predigen, Betten, Litaney singen, Beichten, communiciren. Alle Gewerb und Kram-Läden waren gesperrt, die Gassen überall voller Processionen, darbey vil tausend Menschen sich geisselten, schwere höltzerne Creutz trugen, mit außgespannten Armen herumb lieffen, eiserne Ketten an den Hals hängten und also vermeinten, ihre Sünd abzubüssen. Keinen Menschen sahe man frölich, es ist auch alle Musica, Kurtzweil und insonderheit verbotten worden, inner dreyen Tagen bey Lebensstraff zu keinem ohnehrlichen Weibsbild zu gehen, dann es sonsten selbiger Orthen gar gemein ist.

Das Meer-Wasser hat sich in dem Meerhafen verlohren, dass man vermeint, die Schiff werden auss Mangel Wassers auff die Seiten fallen. Ein sonderlich trefflich große Procession, die sonsten im Jahr auch zwey mal geschicht, ist gehalten worden, da alle sowol vornem als gemeine Leut der Stadt mehrentheils mitgangen, und zwar seyn es anfangs zwey Processiones gewesen. Bey der einen ist durch einen Cardinal getragen worden das Haupt S. Januarii (welchen die Neapolitaner, wie obvermeldt, für ihren Patron halten und sagen, dass er umb dess Glaubens Christi willen seye enthauptet worden). Bey der andern Procession hat der ErtzBischoff von der Stadt in einer hüpschen und kostbaren Monstrantz getragen zwey kleine Gläslein mit Blut, so von dem jetzt gedachten Heiligen seyn solle, welches Blut nun so offt dise zwo Processionen geschehen und das Haupt herbey gebracht, wird einsmals wider gantz frisch und gleichsam siedend (wie sie darvon reden) pflegt zu werden; wie ich es dann selbst gesehen, dass es frisch gewesen und gleichsam noch geschaumet, als ob es erst wäre auffgefangen worden, jedoch aber wie es damit zugehet mir verborgen ist.

Wie nun dise beede Processiones einander begegnet, seyn sie miteinander gegen dem brennenden Berg hinauss gegangen und haben ihre Litaney gesungen.30

Die Hoffnung auf das „Wunder des flüssigen Blutes“ gehört bis zum heutigen Tag zu den neapolitanischen Bittprozessionen bei Epidemien und drohender Naturgewalt.31 Aus anderen Berichten über den 16. Dezember 1631 wird deutlich, dass sich plötzlich die Windrichtung änderte und die Aschenwolke nicht länger die Stadt Neapel bedrohte. Dies wurde dem Eingreifen des Heiligen zugeschrieben, der mit seinem Blut „der Hölle Ausgeburt, das Feuer des Vesuv“ gelöscht habe.32 Sogar ein Wolkenfenster habe sich über dem Stadttor aufgetan, und in diesem Licht inmitten der Verfinsterung hätten manche den Heiligen selbst erblickt.

Christliche Prozessionen und Bittrituale, die in vielen Vulkangegenden der Erde bis heute noch nichts von ihrer Bedeutung verloren haben, verringern das Gefühl völliger Ohnmacht. Was im Augenblick der panischen Flucht als das absolut Andere, als Tremor und schwarze Vernichtung erfahren wird, erscheint in der Bewegung der Prozession als das prinzipiell Deutbare. Wesentlich ist zunächst die Wiederherstellung einer Gemeinschaft, die in der Vereinzelung der Panik stets verloren geht. Ebenso wichtig ist die Umkehrung der Bewegung: Hatte der Fliehende versucht, die Gefahr um jeden Preis hinter sich zu lassen, so wendet er sich nun um und geht gleichsam auf die Quelle der Gefahr zu. Was zuvor nur dumpf wahrgenommen wurde, erscheint jetzt als ein Geschehen, das einen genauen Ort hat und sogar gewisse Konturen erkennen lässt. Der aktivierte Augensinn erlöst aus der Orientierungslosigkeit und macht die Schreckensgewalt zum Objekt. Sie erscheint als etwas, dem der Mensch nicht nur ausgeliefert ist, sondern dem er auch gegenübersteht.

Hinzu kommt die Sprache. Es geht freilich nicht um eine individualisierte Sprache des Erkennens, wie die gelehrten Betrachter des Naturereignisses sie beherrschen. Die Sprache der Gemeinschaft in christlichen Prozessionen ist immer schon vorgeformt: als Gebet und als Gesang. Doch leistet diese vorgegebene Sprache im Zusammenwirken mit der Priesterrede etwas Entscheidendes: Sie verschafft dem unbegriffenen vulkanischen Ereignis eine rudimentäre Deutung. Denn die Eruption erscheint auf diese Weise als das von Gott Gewollte oder zumindest als das von Gott Zugelassene. Geht es nur um das von Gott Zugelassene, so bleibt das Ereignis selbst zwar unerforschlich, bildet aber doch Teil eines Zusammenhangs, auf dessen Sinn, wie verborgen auch immer, vertraut wird. Denn Gott, der durch die Fürbitte des Schutzpatrons bewegt werden kann, dem Geschehen Einhalt zu gebieten, hat auch Gewalt über diesen dunklen Teil der Schöpfung. Ist der Ausbruch dagegen von Gott gewollt, so liegt der Sinn des Naturvorgangs klar zutage: Der Ausbruch ist Strafe für menschliche Sünden. Eine verderbte Gemeinschaft verdient eine Züchtigung schon hier auf Erden. Das biblische Vorbild, das dem Zuhörer geläufig ist, ist die nach Vulkanausbrüchen immer wieder bemühte alttestamentarische Erzählung vom Untergang Sodom und Gomorras.33

Es ist deutlich, dass auch die Deutung eines Vulkanausbruchs als Strafe für Sünden dem Schutzpatron eine besondere Rolle zuweist. Er muss Gnade erwirken für die in Verfehlungen verstrickten Menschen, die in seiner Obhut stehen.

Die Koppelung des Vulkanausbruchs an Strafvorstellungen ist in der frühen Neuzeit weit verbreitet. Sie findet sich auch in den Schriften protestantischer Autoren. Je größer der zeitliche und geografische Abstand zu dem Ereignis, desto allgemeiner wird allerdings die Deutung. Dann geht es nicht mehr um eine göttliche Strafaktion gegen eine bestimmte Bevölkerung, sondern um eine göttliche Mahnung, die sich auf das Ende der Zeiten bezieht. Die Eruption ist ein bildlicher Fingerzeig: Wenn dieses Ereignis aus Feuer, Schwefel und Donner, das aus dem Abgrund aufsteigt, dich schon schreckt, um wie viel größer werden die Schrecken der Hölle sein! Der Vulkan wird zum mahnenden Bild der Hölle. Als solches hat er im 17. Jahrhundert freilich schon eine lange Vorgeschichte.