Читать книгу Ludwig XIV. - Martin Wrede - Страница 7

Einleitung

ОглавлениеIn Gérard Corbiaus Film „Der König tanzt“, der den jungen Ludwig XIV., sein Verhältnis zur Macht, zur Musik und zum Hofkomponisten Lully ins Bild setzt, gibt es u.a. diese phänomenale Szene: Der König, in prachtvollem schwarzem Harnisch, aber ohne Helm – stattdessen mit nicht minder prächtigen Locken – reitet einen Hügel hinauf. Ihm voran marschieren Fußsoldaten mit Musketen, es folgen eine Zahl Trommler und mehrere Reiter. Auf dem Hügel erwarten den König dann einige Leinwände, Staffeleien sowie die dazugehörigen Maler. Ross und Reiter kommen unmittelbar vor ihnen zum Stehen. Ludwigs Gesicht nimmt einen entschlossenen Ausdruck an, er hebt mit heroischer Geste den Kommandostab und richtet ihn auf einen unsichtbaren und hier tatsächlich auch gar nicht vorhandenen Gegner – also ins Leere. Die Hofmusiker, die inzwischen Trommeln gegen Violinen getauscht haben, setzen mit nicht minder heroischen Klängen ein, und die Hofmaler machen sich eifrig ans Werk. – Betrachtet mit den Augen des 21. Jahrhunderts grenzt die Szene ans Absurde: Erweckt wird der Eindruck des Theaterkönigtums bzw. der royalen Militärschauspielerei. Bruchstücke von Schlachtszenen und Schlachtenlärm machen dann allerdings deutlich, dass es hier zumindest mittelbar auch um den Auftakt zu tatsächlichem Kriegsgeschehen gehen soll: den Devolutionskrieg von 1667/68.1

Zugrunde liegt möglicherweise in erster Linie ein kluger Einfall des Produzenten, der Kosten begrenzen wollte – Schlachtszenen sind aufwendig und teuer. Dahinter aber steht eine elementare wissenschaftliche Frage: Wie muss man die Realität von Ludwigs Herrschaft einschätzen? Ludwig war weder Feldherr noch Gesetzgeber. Inwieweit war er an den Großtaten seiner Regierungszeit tatsächlich beteiligt, was eigentlich hat er selbst an all dem getan, das von 1661 bis 1715 Frankreich und Europa bewegte? Worin bestanden „seine“ kriegerischen und politischen Erfolge, sein Heldentum, sein Ruhm und seine Größe? Was machte ihn zu jenem Modellherrscher, der nicht nur dem französischen Königtum seinen Stempel aufdrückte? – Das sind die Fragen, denen dieses Buch nachgehen will.

Sie sind eingebettet in den Lebenslauf. Denn es geht darum, keinen „gewöhnlichen Sterblichen“ zu verstehen, sondern einen Fürsten, dessen Entschlüsse eigenen Logiken und Notwendigkeiten gehorchten. Um die zu erkennen, ist der Blick auf Kindheit und Jugend, Dynastie und Familie unerlässlich. Und es sind natürlich die Rahmenbedingungen zu erkunden, in denen sich dieser Herrscher bewegte: von der Fronde und der Regentschaft Annas von Österreich bis zur großen Prüfung des Spanischen Erbfolgekrieges.

Vor diesem Hintergrund gilt es das Bild und das Handeln zunächst des jungen, dann des alten Königs zu entwickeln, festzustellen, inwieweit beide Ebenen zusammenfielen oder auseinandertraten.2 Fokussiert wird dies auf die Figur des Kriegsherren, desjenigen, der die politische Autorität besaß, der den siegreichen Herrscher darstellte und in dessen Namen sich alles vollzog – der allerdings keineswegs selbst die Befehle gab oder die Schlachten lenkte.3 Betrachtet werden allerdings auch die übrigen Felder von Ludwigs Handeln bzw. – um es präziser zu sagen – seiner Regierungstätigkeit, also die Arbeit im Rat und im Kabinett sowie deren Resultate. Denn Ludwig XIV. lässt sich eben nicht auf den „Krieger“ reduzieren.

Besonders deutlich macht dies der Blick auf den Hof. Hier vollzog sich Regierungshandeln wie Bildproduktion. Hier zeigte sich Ludwig als König schlechthin: Herr über die Waffen, gewiss, aber auch über die Künste, die Wissenschaften, ja selbst die Natur, also über Geschmack und Geist seiner Epoche. Sein Hof und dessen Ausstrahlung wurden sicher sein größter Erfolg. Es ist dabei seit Langem klar, dass dieser Hof zu Versailles keineswegs jener „goldene Käfig“ war, den Norbert Elias hatte sehen wollen und in dem der absolute Monarch seinen Adel domestizierte und mit Nichtigkeiten beschäftigte. „Versailles“ ist wohl eher als Forum zu verstehen, auf dem Herrscher und Eliten sich ihrer Gemeinsamkeit und ihres besonderen Ranges in der Welt versicherten. Sicher kam es dabei durchaus zu Konflikten und auch zu „Domestizierungen“; doch konnte das Letztere gerade auch für den Herrscher selbst gelten. Beobachten lässt sich das jedenfalls für Ludwigs Nachfolger. Leonhard Horowski hat hierfür das Bild der „Belagerung des Thrones“ vorgeschlagen.4

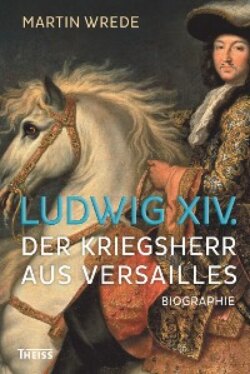

Benoît Magimel als Ludwig XIV. in dem Film „Der König tanzt“ von Gérard Corbiau (2000).

Ludwigs Glanz strahlte also hell und dies durchaus nicht nur bei Hofe. Er blendete Bewunderer wie Rivalen und er forderte auch heraus. Lobschriften, Bilder, Denkmäler, die den „großen König“, gar den „größten König der Welt“ priesen,5 verlangten eine Antwort von jenen, die ihre eigene Ansicht von seinen Maßen hatten wie von seinen Taten – also den Kriegsgegnern. Es gab selbstverständlich auch das Gegenbild des Sonnenkönigs, und es war das eines Fürsten der Finsternis. Englische, holländische oder deutsche Publizisten malten dieses Bild in den schwärzesten Farben. Französische Exil-Autoren waren daran nicht unbeteiligt. Auch dies macht im Übrigen Ludwigs „Größe“ aus, seine Bedeutung in der Geschichte, und wird im Folgenden zu betrachten sein.

Besonderes Augenmerk wird aber noch auf einem anderen der Bilder Ludwigs liegen: nämlich auf dem, das er der Nachwelt hinterließ, auf seinem Nachleben im 18. Jahrhundert und darüber hinaus. Denn Ludwigs Herrschaft, seine eigene Performanz und die auf ihn gerichtete Panegyrik verschmolzen seine Person mit dem Königsamt. Für die französische Monarchie wurde das nach 1715 zum Strukturproblem. Für die französische Republik ist es noch 2015 ein Moment der Selbstironisierung, aber, wenn auch auf gebrochene, indirekte Weise, ebenso der Selbstvergewisserung.

Betrachten lässt sich dies alles auf einer breiten Grundlage von Literatur und Quellen: Wenige Gestalten der französischen Geschichte sind in der französischen, aber auch in der englischsprachigen Forschung so breit (und so gut) dargestellt und analysiert worden. In Deutschland ist das so nicht der Fall, was mit anderen Forschungstraditionen zu tun hat, wohl auch mit größerer Distanz gegenüber dem Genre der Biographie, aber ebenso mit geringerem Publikumsinteresse für Gestalten der Vormoderne oder auch für deren Prozesse und Strukturen. Ludwig XIV. ist nach wie vor integraler Bestandteil des französischen Geschichtsbildes.6 Für seinen Wiener Gegenspieler Kaiser Leopold I. wird sich in Deutschland das so nicht sagen lassen, ebenso wenig, zum Teil natürlich aus anderen Gründen, wie etwa für den Großen Kurfürsten oder auch für den anderen „Großen König“, Friedrich II. von Preußen.

Den größten auf Ludwig bezogenen französischen Publikumserfolg der vergangenen Jahrzehnte stellt wahrscheinlich der Louis XIV von Jean-Christian Petitfils dar, eine abgewogene, keineswegs unkritische, aber dem König grundsätzlich durchaus zugewandte Darstellung, die seit 1995 immer wieder aufgelegt wird. Politischer, das Regierungshandeln und die Zeitumstände klarer, zugleich detaillierter erfassend präsentiert sich demgegenüber aber wohl Le règne de Louis XIV (2005) aus der Feder von Olivier Chaline, ein Autor, der zudem den Vorzug besitzt, auch die habsburgische Perspektive gut zu kennen. Dem „Menschen Ludwig“ wiederum kommt wahrscheinlich nunmehr die 2012 erschienene Biographie von Thierry Sarmant, Louis XIV. Homme et roi, am nächsten. Auch in Darstellung wie Beurteilung der Regierung neigt sie weder zum positiven noch zum negativen Exzess. Nicht zuletzt gibt sie wichtige Hinweise auf Louis XIV après Louis XIV, also auf das Nachleben.

Die entscheidenden Quellenwerke sind seit Jahrhunderten bekannt, erfreuten sich aber, über diese Zeiten hinweg, zum Teil recht unterschiedlicher Wertschätzung. Der Memorialist schlechthin von Ludwigs Hofleben und Regierung, also der Herzog Louis de Saint-Simon, ist natürlich unumgehbar. Allerdings ist er mit Vorsicht zu lesen, denn die „Memoiren“ sind mit großem zeitlichen Abstand verfasst und zudem mit einer klaren Gestaltungsabsicht: Der „kleine Herzog“ – so der Spottname Saint-Simons, der sich auf dessen Körpermaß bezog – wollte den „Großen König“ ein gutes Stück kleiner machen. Sein Herrscherideal war nicht Ludwig XIV., sondern Ludwig XIII. (der seinen Vater in den Herzogsstand erhoben hatte).7 Zugrunde lagen politische, aber auch persönliche Differenzen zwischen Höfling und Monarch. Höherer Quellenwert kommt den „Memoiren“ des Marquis de Sourches zu8 sowie dem (dann von Saint-Simon annotierten) Journal Dangeaus.9 Freilich sind sie weniger gut benutzbar bzw. weniger detailliert und so vielleicht auch im Unterhaltungswert geringer … Zumindest für den „mittleren“ Ludwig XIV. größte Bedeutung besitzt zudem die Relation – eine Art Abschlussbericht – des brandenburgischen Gesandten Ézéchiel Spanheim. Dieser hatte von 1680 bis 1689 als Vertreter des Großen Kurfürsten in Versailles gewirkt und dabei ein überaus klares, objektives Bild von König und Hof gewonnen bzw. gezeichnet.10

Keinesfalls gering ist natürlich der Unterhaltungswert der Briefe der Herzogin von Orléans, Liselottes von der Pfalz, der zweiten Ehefrau von Ludwigs jüngerem Bruder. Sie zeichnen ein gewiss subjektives, aber lebendiges und nicht durch Selbststilisierung getrübtes Bild vom Versailler Hofleben, von dessen Formen, aber gerade auch den Spannungen und Intrigen. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert hat man das aus deutscher Perspektive gerne als nationale Selbstbehauptung einer Pfälzer Prinzessin an einem perfiden französischen Hof lesen wollen, aus französischer Sicht als das unergiebige Geschwätz einer plumpen Deutschen, die sich dem Glanz von Versailles verweigerte. Beides geht natürlich gleichermaßen in die Irre. Vor allem die Arbeiten von Dirk Van der Cruysse haben „Madame“ (die Schwägerin des Königs) zur festen, wertvollen Referenz sowohl für das „Große Jahrhundert“, le Grand Siècle, gemacht als auch für dessen Großen König.11

Nicht zu vergessen sind freilich Ludwigs „Memoiren“ selbst – keine Erinnerungs- oder Rechenschaftsschrift im eigentlichen Sinne, sondern eine in den 1660er-Jahren erstellte Grundsatzerklärung und Erfahrungsbilanz, die sich als Instruktionsschrift bzw. „politisches Testament“ an den Sohn und Thronfolger richtete. Der Text stammt nicht vollständig vom König selbst, sondern zu einigen Teilen auch von dessen Sekretären, aber er gibt durchgängig die Weltsicht und das Selbstbild des immer noch jungen und tatendurstigen Herrschers wieder. – Taten, die nicht zuletzt, sondern die zuerst kriegerische sein sollten.12