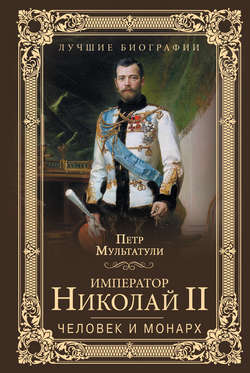

Читать книгу Император Николай II. Человек и монарх - Петр Мультатули - Страница 4

Часть I

Наследник русского престола

Глава 1. Формирование личности

ОглавлениеРождение и крестины

Император Николай II родился 6 мая 1868 г. в 3 часа ½ пополудни в Александровском дворце Царского Села. Его отцом был Наследник русского престола Великий Князь Александр Александрович, матерью – Великая Княгиня Мария Феодоровна (до замужества принцесса Датская Мария София Фредерика Дагмара). Из дневниковой записи отца Новорождённого мы можем довольно подробно восстановить день его появления на свет: «6 мая/18 мая. Понедельник. Рождение нашего сына Николая. Мини[1] разбудила меня в начале 5 часа, говоря, что у неё начались сильные боли и не дают ей спать, однако по временам она засыпала и потом опять просыпалась до 8 ч. утра. ‹…› боли делались чаще, чаще и сильнее. Я скорее написал Мама́[2] записку об этом, и Мама́ и Папа́[3] приехали около 10 часов. ‹…› Боли были всё сильнее и сильнее, и Мини очень страдала. Папа́ помогал мне держать мою душку всё время[4]. Наконец, в 3½ пришла последняя минута и все страдания прекратились разом. Бог послал нам сына, которого мы нарекли Николаем. Что за радость была, это нельзя себе представить, я бросился обнимать мою душку жену, которая разом повеселела и была счастлива ужасно. Я плакал как дитя, и так было легко на душе и приятно. Обнялись с Папа́ и Мама́ от души. ‹…› А потом пришёл В. Б. Бажанов[5] читать молитвы, и я держал нашего маленького Николая на руках. ‹…› Мы с ней были так счастливы и так довольны, что нельзя себе представить. Мы благодарим Господа от всего сердца и за эту милость и благодать, которую Он нам послал»{34}. Радость родителей была тем более сильной, что Цесаревна долго не могла забеременеть. В июле 1867 г. будущий Александр III записал в своём дневнике: «Моя единственная забота и молитва, чтобы Господь даровал нам детей, как я бы был счастлив»{35}.

6 мая Русская Православная Церковь отмечает день памяти святого Иова Многострадального. Но своё имя Новорождённый получил в честь Преподобного Николая Мирликийского. Имя Николай с греческого означает – «Победитель народов».

Новорождённый был назван в память своего дяди и полного тезки: старшего сына Императора Александра II Цесаревича Николая Александровича, скончавшегося от менингита в 1865 г. Он был любимым братом Великого Князя Александра Александровича, тяжело пережившего его преждевременную кончину. Если бы не она, то Великий Князь Николай Александрович стал бы императором Николаем II, а императрицей стала бы Принцесса Дагмара, которая была его невестой. Общее горе объединило её с его братом Александром, а затем сблизило, зародив взаимное чувство симпатии. Вскоре эта симпатия переросла в любовь, которую оба супруга пронесли через всю жизнь, свято храня дорогую им память Великого Князя Николая Александровича. Поэтому, когда у великокняжеской четы родился сын, вопрос, как его назвать, не стоял.

К. П. Победоносцев, поздравляя Цесаревича с рождением сына, писал: «Бог благословил Ваш союз, дал Вам сына и всем нам дал будущего Цесаревича Николая Александровича. В новорождённом Великом Князе повторилось и новою жизнью ожило для нас, милое, незабвенное имя покойного Цесаревича, которое мы у себя в сердце носим, и пусть новорожденный Ваш будет на него похож и нравом, и умом, и тою родною любовью к России, которая всегда в нем сказывалась, всякого привлекала к нему, у всякого поднимало в душе радостную надежду»{36}.

6 мая 1868 г. Россия узнала о рождении первого внука царствующего Императора из 101 залпа артиллерийского салюта со стен Петропавловской крепости и Высочайшего манифеста, в котором повелевалось «писать и именовать во всех делах, где приличествует, Сего Любезного Нам Внука, Новорождённого Великого Князя, Его Императорским Высочеством»{37}.

8 мая 1868 г. Император Александр II повелел: «Рождение Любезнейшего Внука Нашего Великого Князя Николая Александровича повелеваем праздновать в 6-й день мая, а Тезоименитство в 6-й день декабря»{38}. Теперь имя «Благоверного Государя, Великого Князя Николая Александровича» провозглашалось на Великой Ектенье в списке главных лиц Династии и государства вслед за Императором, Императрицей, Цесаревичем и Цесаревной. С. С. Ольденбург отмечал, что Великий Князь Николай Александрович «как старший сын Наследника с первых своих дней находился на прямом пути к престолу». Со времён Александра I это было впервые: ни Николай I, ни Александр II, ни Александр III не родились Наследниками, не готовились с детства занять престол. «Перед Великим Князем Николаем Александровичем был начертанный в законе ясный путь к Престолу. Прямой путь и дальний: и дед его, и отец были не стары, в расцвете своей силы. Великий Князь был, как бы обручён с Россией с первого своего дня. Это налагало особый отпечаток на воспитание, на отношение окружающих, на всю духовную его жизнь»{39}.

Великий Князь Николай Александрович появился на свет через три недели после того, как Россия торжественно отметила 50-летие царствующего Императора Александра II. Царь-Освободитель находился в зените своих великих преобразований. Уже была отменена крепостная зависимость, начались земская и судебная реформы, готовилась реформа военная. На внешнеполитической арене Россия уверенно восстанавливала свой престиж, сильно поколебленный неудачной Крымской кампанией. За четыре года до рождения Великого Князя Правительство сумело подавить кровавый мятеж польской шляхты, стоивший жизней многим тысячам русских и поляков. Однако с середины 60-х гг. в стране стали проявляться опасные тенденции. 4 апреля 1866 г. произошло доселе неслыханное в России событие: студент-недоучка Дмитрий Каракозов неудачно стрелял в Царя у Летнего сада. Государя спас крестьянин Костромской губернии О. И. Комиссаров, толкнувший злодейскую руку. Сначала все решили, что выстрел Каракозова – единичный случай психопата-одиночки. Однако вскоре после покушения полицией были ликвидированы две террористические организации «Организация» и «Ад», ставившие своей цель крестьянскую революцию путём массовых терактов, которая должна была начаться с убийства Царя. Филиалы этих организаций находились в нескольких российский городах. Полиция постоянно получала сообщения о готовящихся новых покушениях на Государя. Так что рождение внука было для Александра II, помимо семейной радости, событием большой государственной важности – укреплением и продолжением царствующего Дома Романовых, ведь на свет появился будущий Император.

Поэтому рождению Великого Князя Александр II придал характер особого торжества: была объявлена широкая амнистия и были прощены государственные недоимки, все лица, приговорённые к каторжным работам, освобождались от них и выселялись на поселения{40}.

Царственный младенец, конечно, не знал обо всех этих государственных и политических событиях, причиной которым стало появление его на свет. Няньки и кормилицы поражались спокойному нраву младенца, а отец несколько раз отмечал в дневнике, что «ангел» на редкость улыбчив и почти всегда «в духе»{41}. Княгиня В. Ф. Вяземская, посетив маленького Николая вскоре после его рождения, нашла, что «носик у Новорождённого» копия отцовского{42}.

В обычаях русского Царского, а затем и Императорского домов было грудное вскармливание царственных младенцев кормилицами. Их тщательно отбирали из числа русских крестьянок, в XIX в. чаще всего из Петербургской губернии. Между Августейшими особами и кормилицами устанавливались особые отношения. Кормилицы получали большую пожизненную пенсию, а государи иногда становились крестниками их детей. Так, Император Николай II крестил сына второй кормилицы[6] Великой Княжны Ольги Николаевны крестьянки К. А. Воронцовой. Примечательно, что роды у неё принимали в Петергофском дворцовом госпитале{43}. Что касается кормилиц самого Николая II, то до нас дошли сведения о крестьянке г. Тосно М. А. Устиновой-Смолиной. После окончания кормления на полученное жалованье она смогла построить себе в Тосно богатый дом, в котором сегодня находится краеведческий музей. Сама М. А. Смолина, её муж и дети были замучены большевиками в 1918 г.{44}

На следующий день после рождения младенца в Большом Царскосельском дворце в присутствии всей Императорской Фамилии был отслужен благодарственный молебен. Через две недели, в понедельник 20 мая 1868 г., в церкви Воскресения Христова Большого дворца над Новорождённым Великим Князем Николаем Александровичем было совершено таинство святого Крещения. Длинный поезд из золоченых карет двинулся от Александровского дворца в Большой Екатерининский. Несмотря на то что расстояние между ними небольшое, процессия двигалась очень медленно. Это объяснялось как вопросами безопасности Новорождённого, так и огромным скоплением на улицах народу и экипажей. Великий Князь Александр Александрович писал в дневнике, что «проезду решительно не было»{45}. Сам виновник торжества следовал в золотой карете, в сопровождении конвоя линейных казаков.

Следуя православной традиции, отец и мать Крещаемого не присутствовали в церкви во время Таинства. Великая Княгиня Мария Феодоровна, над которой не были ещё прочитаны очистительные молитвы, позволяющие женщине вновь посещать храм после родов, оставалась дома. Цесаревич Александр вошел в церковь вслед за своим отцом-Императором и с началом Таинства покинул храм{46}. Крестил протоиерей Василий Бажанов. Восприемником были: Император Александр II, королева Дании Луиза, Великая Княгиня Елена Павловна[7], датский наследный принц Фредерик[8]{47}. Присутствовала также Императрица Мария Александровна, Великие Князья Владимир и Алексей Александровичи. Во время церемониального шествия в церковь чрез залы дворца младенца несла гофмейстрина княгиня Ю. Ф. Куракина, которую с обеих сторон поддерживали канцлер князь А. М. Горчаков и фельдмаршал князь А. И. Барятинский{48}.

После окончания таинства началась обедня, на которой присутствовал и отец Новокрещённого. Во время литургии Николай Александрович впервые удостоился принятия Святых Христовых Таин: во время обедни Императрица Мария Александровна поднесла его к Святой Чаше, а Александр II и Александр Александрович её поддерживали{49}.

В соответствии со ст. 157 Основных законов после совершения таинства на младенца были возложены высшие ордена Российской империи: Святого Апостола Андрея Первозванного, Святого благоверного Великого Князя Александра Невского, Белого Орла, Святой Анны 1-й степени и Святого Станислава 1-й степени.

Родители

Как известно, мировоззрение человека начинает формироваться в детстве. То начало, которое закладывается родителями в ребёнка с первых лет, как правило, определяет его духовный уклад на всю оставшуюся жизнь. Николай II с первых дней своей жизни рос в условиях дружной и крепкой семьи, в которой царили любовь, верность, взаимопонимание и взаимоуважение. Позже эти принципы Николай II перенесёт в свою собственную семью. Пример родителей всегда был у него перед глазами. Без представления о характере семьи последнего Государя, тех нравственных основ, которые были заложены в нем его Родителями, нельзя понять его личности.

Брак Александра III и Марии Феодоровны был удивительно счастливым. Доктор ист. наук А. Н. Боханов пишет: «Александр III был искренне счастлив в браке. Счастлив со дня свадьбы и до последнего земного мига»{50}. Это при том, что характеры супругов были далеко не одинаковыми. Император Александр III был человеком замкнутым, любящим уединение и общество близких ему людей. Глубокая, благородная и прямая натура, он тяготился всяких церемоний, балов и спектаклей. Александра III никогда не пугали неудобства быта, ему с детства была чужда тяга к роскоши, которую проявляло немалое число его ровесников, принадлежащих к аристократическим кругам. Летом 1864 г. он впервые был послан отцом в составе Конногвардейского полка на военные сборы в военный лагерь в Красном Селе. Там Великому Князю приходилось жить в палатке, подниматься в 5, а то и в 4 часа утра, делать многокилометровые марши. Но такая жизнь совсем не тяготила его. Его расположенность к бытовой простоте отражалась на многом, в том числе и на отношении к пище. Александр III всю жизнь предпочитал различным деликатесам щи, уху, жареную рыбу, котлеты, кашу, жаркое, квашеную капусту, моченые яблоки, соленые огурцы, простоквашу. Самым вкусным и изысканным блюдом он считал гурьевскую кашу (манная каша с яйцами, запеченная в духовке и подаваемая с орехами, фруктами, сметаной или сладким сиропом). Никогда не злоупотреблял спиртным и ни разу в жизни не был пьян{51}.

С. Ю. Витте утверждал, что «у Императора Александра III было совершенно выдающееся благородство и чистота сердца, чистота нравов и помышлений. Как семьянин – это был образцовый семьянин; как начальник и хозяин – это был образцовый начальник, образцовый хозяин»{52}. Умиротворение Александр III находил в церковной молитве и в кругу своей семьи. Когда у него появлялось свободное время, он любил читать. Чтобы понять уровень его интеллекта, достаточно сказать, что любимым его писателем был Ф. М. Достоевский, которого он знал и высоко ценил. Историк И. Е. Забелин уверял, что Александр III был знаком с сочинениями Достоевского отлично{53}. Когда писатель скончался, Великий Князь писал: «Очень и очень сожалею о смерти бедного Достоевского. Это большая потеря, и положительно никто его не заменит»{54}.

Александр III любил и хорошо знал русскую историю. В. О. Ключевский писал: «Государь умел находить досуг для скромной учёной работы, особенно по изучению отечественной истории и древностей и был глубоким знатоком в некоторых отделах русской археологии, например, в иконографии. ‹…› Его державная рука щедрой помощью поддерживала и поощряла труды по изучению и восстановлению памятников отечественной старины. Многим ли, например, известна великодушная и просвещённая помощь, оказанная им при реставрации дворца царевича Димитрия в Угличе?»{55} Генерал Н. А. Епанчин отмечал, что Александр III своё «свободное время с любовью посвящал изучению русской истории, а ведь она в нашем обществе далеко не в авантаже обреталась»{56}.

Александр III не принимал духа «Истории государства Российского» Карамзина, в частности его уничижительного отношения к Иоанну Грозному, и высказывал особенное сочувствие стихотворению А. Н. Майкова «У гроба Грозного Царя»{57}. По инициативе Александра III в Москве был создан Исторический музей. Русский историк В. В. Назаревский отмечал: «Никто из царственных предшественников Александра III не занимался столько изучением русской истории, как он: в этом отношении он превзошёл и Петра I и Екатерину II. Очевидно, что из своих исторических занятий он черпал идеи, которыми он руководствовался для своего правления»{58}. 13 мая 1895 г. Император Николай II повелел присвоить Историческому музею имя Императора Александра III{59}. По предложению коллектива музея в вестибюле здания был установлен бюст Царя-Миротворца{60}.

Хорошо знавший Александра III граф С. Д. Шереметев вспоминал: «Пристрастие его склонялось в особенности к древностям русским, к памятникам зодчества, орнаментации, иконописи, фресок и мозаики. Он любил говорить об этом и вызывал на разговоры»{61}.

Царь поражал старика песенника К. И. Романова знанием старинных русских песен, которых никто «окромя него» и в народе-то не знал{62}. Александр III очень любил русскую духовную музыку: Д. С. Бортнянского, особенно А. Ф. Львова и его Херувимскую песнь. Из светской музыки особенно любил М. И. Глинку, Р. Вагнера, особенно П. И. Чайковского. На годы царствования Александра III пришлись главные балетные премьеры композитора. Примечательно, что члены семьи Александра III посещали даже репетиции и генеральные прогоны новых балетных постановок на музыку Чайковского. Граф С. Д. Шереметев вспоминал, что однажды, в 1893 г., Александр III «потребовал, чтобы сыграли одну из пьес Чайковского. Хор играл в этот день особенно хорошо, и впечатление было сильное. Государь пожелал повторения и слушал с видимым наслаждением, да и нельзя было иначе. Все разошлись несколько позднее обыкновенного и под чудным настроением, а на другой день узнали, что в это самое время, когда всё происходило в Гатчине, умирал Чайковский. Казалось, мы слышали его лебединую песню. И тот, кто слушал её так внимательно и так наслаждался ею, ненадолго пережил его. Мог ли кто из нас тогда это предчувствовать?»{63}.

Н. А. Епанчин свидетельствовал: «Император Александр III был чисто русский человек, и это проявлялось не только во внешней его политике, но и в делах, казалось бы, не очень важных. Так, например, он установил, чтобы лица свиты, им пожалованные, имели на эполетах и погонах вензель его имени, исполненный славянской вязью; он восстановил древний русский обычай иметь на знамёнах Лик Спасителя, а на верху древка восьмиконечный крест»{64}. Александр III «чрезвычайно любил русскую баню. Во дворцах, где он жил, баня была необходимою принадлежностью»{65}.

Лейб-медик Александра III Н. А. Вельяминов вспоминал, что Царь никаких иностранных языков в своем обиходе не допускал и говорил по-французски только с Императрицей, но «плохо, как часто говорят именно русские»{66}. На сербском послании, присланном ему по-французски, Государь написал: «Отчего же по-французски, а не на русском языке? Как будто пишут для иностранцев, а мы с вами по-русски не понимаем»{67}.

Великая Княгиня Ольга Александровна рассказывала: «Моего отца называли мужицким Царём. Потому что он действительно понимал крестьян. Подобно Петру Великому, он не переносил помпезности и роскоши, у него были простые вкусы и, по его словам, он чувствовал себя особенно свободно, когда мог облачиться в простое крестьянское платье»{68}.

Характерна резолюция Императора Александра III на ходатайстве жены действительного статского советника католички Е. Фрибис продать бывшее подуховное имение либо лицу католического вероисповедания, либо местным крестьянам: «Согласен, но непременно, чтобы земля была продана крестьянам, а не лицам католического вероисповедания»{69}.

Императрица Мария Феодоровна обладала совсем другим характером. Общительная, временами могущая казаться легкомысленной, обожающая зрелища, балы, театры, увеселения, одевающаяся по последнему «писку» моды, она внешне была полной противоположностью своему Августейшему супругу.

Тем не менее они как нельзя лучше подходили друг к другу: могучий Царь-Миротворец удивительно гармонировал со своей миниатюрной женой. Когда они расставались, что случалось нечасто, то писали друг другу письма, полные самой нежной заботы и любви. Александр III признавался жене, что ему без неё «становится очень грустно», «душа пребывает в тоске»{70}. Императрица испытывала к мужу те же чувства: «Весь день я думала о Тебе с грустью и настоящей тоской. Мне Тебя страшно не хватает. А мысль о том, что Ты сейчас так одинок и печален в Гатчине, буквально всю меня переворачивает»{71}. Тяжёлая болезнь сына Георгия, к которой в 1894 г. присоединилась болезнь Супруга, заставляли Марию Феодоровну разрываться между ними. 10 мая 1894 г. Императрица писала Александру III: «Мой дорогой и любимый душка Саша! Это ужасно, что мы опять с Тобою расстались. Я так расстроена и не понимаю почему Ты не захотел поехать со мною! Это настоящий грех, потому что для меня покидать Тебя просто нестерпимо. ‹…› Разлука с Тобой мучительная для меня, мой любимый Саша. Я смотрела на Тебя, стоящего у коляски в тот момент, когда поезд трогался. Нужно было еще приветствовать массу людей, стоять и улыбаться. А на сердце у меня было так тяжело, так тяжело»{72}.

Но, будучи в самых сердечных отношениях с Императрицей Марией Феодоровной, Император Александр III никогда не допускал ее вмешательства в государственные и служебные дела, решительно пресекая с её стороны хотя бы самые лёгкие в этом поползновения{73}. Александра III и Марию Феодоровну, при всей разности их характеров, объединяли духовно-нравственные основы: вера в Бога, верность долгу, самоотверженность, благородство характера, чистота помыслов и жизни. Эти качества они не «изобрели», не «выдумали», а получили от своих родителей. Александр III нежно и глубоко любил свою мать – Императрицу Марию Александровну. После её кончины он писал жене 22 мая 1884 г.: «Если есть, что доброе, хорошее и честное во мне, то этим я обязан естественно нашей дорогой милой Мама́!»{74} Глубокое чувство испытывал Александр Александрович к своему Державному Родителю – Императору Александру II, которого «очень любил и уважал»{75}. Тем не менее в последние годы их отношения были омрачены женитьбой Александра II на княжне Е. М. Долгоруковой, с которой он сошёлся ещё до смерти Императрицы Марии Александровны. Граф С. Д. Шереметев вспоминал, что, когда Александр II посещал Аничков дворец, в котором жил с семьей Наследник, все ощущали некую отчужденность между отцом и сыном. «Цесаревич отличался спокойным темпераментом, и его семейная жизнь была образцовой; не то было у Императора Александра II. Супруга его много страдала нравственно, вследствие измены мужа, и это не мог не принимать к сердцу сын ее, Цесаревич. Вследствие этих условий между отцом и сыном не было тесных, дружеских, родственных отношений»{76}. Несмотря на это, Цесаревич Александр Александрович никогда не позволял ни словом, ни делом осудить своего отца. Память об убиенном Императоре всегда свято чтилась в Царской Семье, а о его второй семье Александр III и Мария Феодоровна проявляли неизменную заботу. В дневнике Николая Александровича можно найти сведения, что «за завтраком были Княгиня Юрьевская[9] и Гого[10]»{77}.

У маленького Николая было двое дедушек и две бабушки, правда, одну из них, мать отца, Императрицу Марию Александровну, он не помнил: она скончалась 22 мая 1880 г., когда юному Великому Князю было 2 года. С Императором Александром II, королём Христианом и королевой Луизой он сохранял добрые, любящие отношения. Дедушек он называл «Анпапа́», а бабушку «Анмама́». Особые отношения сложились у маленького Великого Князя с Александром II. Баронесса С. К. Буксгевден свидетельствовала: «Николай II рассказывал с глубоким чувством о своем деде Александре II. ‹…› Его маленький внук Николай был самым дорогим его сердцу – “солнышко”, как называл его Александр II, и часы, которые он проводил с ребёнком, укрепляли его на время забот и беспокойства»{78}. Николай II позже вспоминал: «Когда я был маленький, меня ежедневно посылали навещать моего Деда. Мы с моим братом Георгием обычно играли в его кабинете, пока он работал. У него была такая добрая улыбка, хотя лицо его всегда было неподвижным и невозмутимым»{79}. Участник детских игр Николая Александровича В. Оллонгрен вспоминал: «Однажды приехал в Аничков дворец навестить своих внуков дедушка, Император Александр Второй. Боже! Какой это был дедушка и какое счастье было иметь такого дедушку! ‹…› И как он умел играть, этот милый дедушка, и какой мастер был на самые забавные выдумки! Он играл в прятки и залезал под кровать. Он становился на четвереньки и был конем, а Жоржик{80} – ездоком. Потом садился на стул, как-то отодвигал в сторону лампу, начинал по-особенному двигать пальцами, и по стенке начинал бегать то заяц, то горбатый монах. ‹…› Он был счастлив с детьми, этот дедушка, как-то по-особенному и по-смешному умел щекотать нас за ушами и подкидывал маленькую Ксению чуть не под потолок, и она, падая ему в руки, как-то вкусно всхлипывала, смеялась и кричала: – Ещё, ещё!»{81}

Особую роль в жизни Николая Александровича всегда играл его Державный отец. Глубокое чувство любви к нему сочеталось с не менее глубоким почитанием, можно сказать преклонением. Уже будучи Императором, Николай II при принятии решений по тем или иным вопросам государственного управления постоянно мысленно обращался к своему покойному отцу, как бы испрашивая у него совета. 3 ноября 1897 г. Государь писал матери: «Его (Александра III. – П. М.) святой пример, во всех Его деяниях постоянно в моих мыслях и в моем сердце – он укрепляет меня и дает мне силы и надежды, и этот пример не дает мне падать духом, когда приходят иногда минуты отчаяния, я чувствую, что я не один, что за меня молится Кто-то, который очень близок к Господу Богу – и тогда настаёт душевной спокойствие и новое желание продолжать то, что начал делать дорогой Папа́»{82}.

При этом авторитет отца для Николая II никогда не имел ничего общего с диктатом. В его основе лежали любовь, доверие и безграничное уважение. Причём эту любовь к Александру III разделяли все его дети. «Отец был для меня всем, – вспоминала Великая Княгиня Ольга Александровна. – Как бы ни был он занят своей работой, он ежедневно уделял мне эти полчаса»{83}.

Александр III любил всех своих детей и, конечно, своего первенца Николая. Граф Д. С. Шереметев свидетельствовал, что для Александра III «не было лучше удовольствия, как возиться с детьми. Можно сказать, что дети вообще были его друзья. Чего только не выкидывал он с ними и сам играл с ними, как ребёнок. Детские воспоминания должны сохранить не одну черту его неисчерпаемого добродушия, его неизменной ласки, его сердечного привета»{84}. В одном из писем к Императрице Марии Феодоровне Александр III замечал: «То, что ты мне пишешь про Ники, когда он получил мое письмо, меня, правда, очень тронуло, и даже слёзы показались у меня на глазах, это так мило с его стороны и, конечно, уже совершенно натурально и ещё раз показывает, какое у него хорошее и доброе сердце»{85}.

В 1877–1878 гг. Александр III, тогда Наследник престола, был участником Русско-турецкой войны и командовал Рущукским отрядом. Девятилетний сын Николай, или, как называли его близкие, Ники, постоянно писал отцу в Действующую армию. Маленький Ники сообщал отцу о своих детских делах и заботах: «Милый Папа́. Теперь очень холодно, был лёд на пруде. Мы ездили верхом. Джорджи упал с лошади. Сегодня очень сильный ветер. Володя сказал, что мы все выросли. Именно Ксения. Апрак.[сина] всё продолжает свою скверную привычку пить квас прежде супа. Целую Тебя. Твой Ники»{86}. В другом письме: «Скучно быть без Тебя. Приезжай скорее к нам. У меня опять был нарыв. В Гапсале мы провели время очень весело. Во время завтрака и обеда играл Кронштадтский хор. У нас на острове есть ручные кролики, которые едят из рук. Целую Тебя и Анпапа[11]. И кланяюсь Вам. Твой Ники»{87}.

Ответы отца отличались той же трогательной любовью: «Благодарю вас мои душки Ники и Жоржи за ваши письма. Мне очень скучно и грустно без вас, и я часто думаю о вас и душке Ксении. Как давно мы не виделись, и я думаю, вы меня совершенно уже забыли. ‹…› Как мне хочется скорее приехать к вам, назад домой. Целуйте от меня крепко Мама́ и не забывайте вашего Папа́, молитесь за него и за наших молодцов солдат»{88}.

По воспоминаниям современников, Императрица Мария Феодоровна была с детьми строже, чем Супруг. По свидетельству Ольги Александровны: «Именно Император, а не Императрица был ближе к детям. По признанию Великой Княгини их с матерью разделяла пропасть. Императрица Мария Федоровна великолепно выполняла свои обязанности Царицы, но она всегда оставалась ею, даже входя в детскую. Ольга и Михаил боялись мать. Всем своим поведением она давала понять, что их крохотный мирок с их мелкими проблемами не очень-то интересует её. Маленькой Ольге никогда не приходило в голову искать у родительницы утешения и совета»{89}.

Конечно, следует учитывать, что воспоминания Великой Княгини были записаны Яном Ворресом, который, мягко говоря, любил украшать эти воспоминаниями своими домыслами. Не вызывает сомнения, что моральное влияние матери на Цесаревича, а потом и молодого Государя было не меньшим, чем влияние отца. Николай II позднее вспоминал: «Когда я был маленьким, я был любимцем моей матери. Только появление маленького Миши отставило меня, но я помню, как я следовал за ней повсюду в мои ранние годы»{90}.

Императрица Мария Феодоровна говорила о своём старшем сыне: «Он такой чистый, что не допускает мысли, что есть люди совершенно иного нрава»{91}. Мать с детства внушала Ники, что вежливость, деликатность, дружелюбие, внимание к людям суть основа человеческих взаимоотношений. «Никогда не забывай, – писала она во время прохождения им военной службы в Лейб-гвардии Преображенском полку, – что все глаза обращены на тебя, ожидая, каковы будут твои первые самостоятельные шаги в жизни. Всегда будь воспитанным и вежливым с каждым, так, чтобы у тебя были хорошие отношения со всеми товарищами без исключения и в то же время без налета фамильярности или интимности, и никогда не слушай сплетников»{92}.

Цесаревич отвечал матери: «Всегда буду стараться следовать твоим советам, моя душка Мама́»{93}. Их сердечная и доверительная переписка продолжалась всю жизнь. 14 ноября 1877 г. девятилетний Ники поздравлял свою Матушку с днём её рождения: «Милая Мама́. Тебя поздравить я пришёл. Дай Бог тебе в нас видеть счастье, утешение»{94}. Через 10 лет в письмах 19-летнего Наследника мы встречаем те же чувства любви и заботы. «Моя милая дорогая Мама́, – писал он 21 июля 1887 г., после отъезда Марии Феодоровны и Александра III в Данию. – Сегодня уже второй день, что я здесь страшно скучаю без Вас всех милых и катаюсь по Александрии как какая-нибудь тень без своего господина»{95}. 9 января 1891 г.: «Моя милая дорогая душка Мама́! От всего сердца благодарю Тебя и дорогого Папа́ за ваши прелестные письма, которые для меня драгоценнее всех подарков на свете»{96}.

Во время своего кругосветного путешествия Цесаревич почти еженедельно писал Родителям письма, исполненные теми же чувствами любви и заботы, как и его детские письма: «Мой милый, дорогой Папа́! Не знаю, как мне тебя благодарить за Твои четыре последних письма, за Твою ангельскую доброту писать ко мне с каждым фельдъегерем, когда я знаю, что у Тебя и без того совсем свободной минуты нет. Они меня укрепляют духом»{97}. В другом письме 1891 г.: «Когда думаешь о своём доме и о том, что вы в эту минуту делаете, то сердце невольно сжимается при мысли о том громадном пространстве, которое разделяет нас ещё. Несколько раз я впадал в безотчетную тоску и проклинал себя за то, что задумал идти в плавание и на такой долгий срок расстаться с вами»{98}.

Великий Князь Николай Александрович рос крепким и здоровым. Совсем маленьким он любил играть со старинной погремушкой, осыпанной бриллиантами, которую по приказу Екатерины Великой изготовили для её внука Александра, будущего Императора Александра I. С тех пор эта погремушка передавалась «по наследству» наследникам престола. В 1869 г. бабушка «милого Ники» Императрица Мария Александровна подарила ему погремушку{99}. Все игрушки предыдущих монархов не просто бережно хранились. Ими в детстве играли и другие будущие государи. Так создавалась преемственность поколений великой Династии, складывалось представление о ней как о единой семье, представители которой и после смерти незримо присутствуют в жизни своих потомков. После революции и убийства Царской Семьи большевистские мародёры и гробокопатели, среди которых был и певец одесской уголовной «братвы» Исаак Бабель, занимались расхищением личных царских вещей. Бабель с каким-то сладострастием вспоминал, как он и его подельники, затягиваясь царскими сигарами, «остаток ночи провели, разбирая игрушки Николая II, его барабаны и паровозы, крестильные его рубашки и тетрадки с ребячьей мазней»{100}.

Когда Ники повзрослел, он любил совершать с родителями длинные пешие прогулки и, по словам его отца, «никогда не уставал». Родители Николая II имели чёткое представление, какими должны быть их дети. Александр III говорил воспитательнице своих сыновей: «Имейте в виду, что ни я, ни Великая Княгиня не желаем делать из них оранжерейных цветов. Они должны шалить в меру, играть, учиться, хорошо молиться Богу. Учите хорошенько мальчуганов, повадки не давайте, спрашивайте по всей строгости законов, не поощряйте лени в особенности. Мне фарфора не нужно. Мне нужны нормальные, здоровые русские дети. Подерутся – пожалуйста. Но доказчику – первый кнут»{101}.

Дети Александра III воспитывались в скромности и трудолюбии. Великая Княгиня Ольга Александровна вспоминала: «Все мы питались очень просто. К чаю нам подавали варенье, хлеб с маслом и английское печенье. Пирожные мы видели очень редко. Нам нравилось, как готовят нам кашу. На обед чаще всего подавали бараньи котлеты с зеленым горошком и запеченным картофелем, иногда ростбиф»{102}. Карманных денег у царских детей не было. То, что они выбирали в качестве подарков для друзей и знакомых, оплачивалось из казны.

Императрица Мария Феодоровна принимала живейшее участие в образовании Наследника престола. Можно сказать, что её роль в этом деле была ведущей. Император Александр III, загруженный тяжкой ношей ежедневного царского труда, конечно, не мог уделять образованию своих детей полное внимание. Эту роль взяла на себя Императрица. В этой связи неизвестно кем пущенный слух о том, что якобы Мария Феодоровна считала своего старшего сына непригодным к царствованию и хотела «заменить его» младшим сыном Михаилом, – является ложью, сродни которой неоднократно опровергаемая клевета о «пьянстве» Александра III.

Формирование личности и характера

У Александра III и Марии Феодоровны было пятеро детей: Николай (6 мая 1868), Александр (7 июня 1869), Георгий (27 апреля 1870), Ксения (25 марта 1875), Михаил (22 ноября 1878) и Ольга (1 июня 1882). Великий Князь Александр Александрович прожил меньше года: он скончался от менингита 2 мая 1870 г. Это была первая смерть в жизни Николая II. Двухлетний Великий Князь принял известие о кончине брата спокойно и, когда его подвели к смертному одру, не боялся, поцеловал усопшего в лоб и положил в кроватку розу, как ему сказали{103}.

Николай Александрович был особенно дружен со своим средним братом, Великим Князем Георгием Александровичем, который был младше его на три года и который был любимым товарищем детских игр. Великая Княгиня Ольга Александровна вспоминала: «У Георгия было особое чувство юмора. Всякий раз, как он выдавал особенно удачную шутку, Ники записывал ее на клочке бумаги и прятал в “шкатулку курьезов” вместе с другими памятками своего отрочества. Шкатулку эту он хранил у себя в кабинете, когда стал Царём. Зачастую оттуда слышался его веселый смех: Ники перечитывал извлеченные из тайника шутки брата»{104}.

До семилетнего возраста маленького Великого Князя обслуживал штат из 24 человек. Среди них были учительница грамматики А. П. Оллонгрен, няня-англичанка, две камер-юнгферы, две камер-медхен, гладильщик и два камердинера. Помимо этого, в штат входили лакеи, истопники, два повара{105}. Была и русская няня М. С. Воробьёва. Она до конца своих дней питала к своему воспитаннику самые добрые чувства. После неудачного покушения на Цесаревича Николая Александровича в японском городе Отцу М. С. Воробьёва написала ему письмо: «Господь Всемилосердный сжалился над нами и сохранил жизнь дорогого Наследника Цесаревича, особенно эту радость и благодарность чувствую я, которая пользуюсь Его благодеяниями и по милости Наследника Цесаревича имею приют и убежище в болезни и старости. Припадаю к стопам Его Императорского Величества с беспредельным чувством благодарности и молитвы за всю Царскую Семью. Об одном теперь только буду возносить свои молитвы ко престолу Всевышнего, да возвратится поскорее здрав и невредим в Своё доброе Отечество мой благодетель, наш обожаемый Наследник Цесаревич. Бывшая русская няня Его Высочества Наследника Цесаревича Мария Степанова Воробьёва»{106}.

Николай Александрович с детства любил катание на коньках, греблю, атлетическую гимнастику. Его детский дневник наполнен сообщениями об активных физических упражнениях. Он хорошо плавал, фехтовал, был прекрасным наездником. Любовь к активным видам спорта Император Николай II сохранил на всю жизнь. Конечно, Ники, как и все дети, любил играть и шалить. Его натура была живой и активной. Однако наряду с обыкновенным детскими шалостями и поведением, в молодом Царевиче всегда чувствовалось нечто необычное для его возраста. По словам его первого воспитателя англичанина К. И. Хиса, мальчик в детстве был очень застенчив, и трудно было понять, о чём он задумался.

Будущий Царь с детства никогда не терял самообладания и не горячился. Хис вспоминал: «Бывало во время крупной ссоры с братьями или товарищами детских игр, Николай Александрович, чтобы удержаться от резкого слова или движения, молча уходил в другую комнату, брался за книгу, и только успокоившись, возвращался к обидчикам и снова принимался за игру, как будто ничего не было»{107}.

Будущий флигель-адъютант Николая II С. С. Фабрицкий, имевший возможность наблюдать семью Александра III в Гатчине, вспоминал, что «молодой Наследник Престола Цесаревич Николай пользовался всеобщей любовью и всюду говорили о Его простоте, ласковости и чарующем взоре, который невольно проникал прямо в душу человека, на котором случайно или нарочно останавливался»{108}.

Любимым занятием юного Великого Князя было чтение. Преподаватель английского вспоминал: «Он был очень любознателен и прилежен, вызывая даже добродушные насмешки других, и чрезвычайно увлекался чтением, проводя большую часть свободного времени за книгой. Любил также, чтобы ему читали и сам отлично читал вслух»{109}. Особенно Цесаревич любил исторические книги. Хис вспоминал, что однажды он читал маленькому Николаю Александровичу книгу по английской истории, где описывался въезд в Лондон короля Иоанна Безземельного, любившего простонародье. Толпа его встречала криками: «Да здравствует король народа!» При этих словах глаза Великого Князя заблестели, он покраснел от волнения и воскликнул: «Ах, вот я хотел быть таким». Хис ему заметил: «Вы не должны быть государем одного лишь простого народа, для Вас все классы населения должны быть равны, одинаково дороги и любимы»{110}.

В юности Государь внешне мало отличался от большинства сверстников своего круга. После окончания курса образования и военной практики у него появилось больше свободного времени, когда можно было позволить себе время от времени «хлыщить[12] по набережной»{111}. Он был молод, любил веселые невинные развлечения, игру в бильярд, активные физические упражнения. Карты не любил, играл в них редко, но, когда играл, часто выигрывал. Иногда Цесаревич засиживался допоздна в офицерских собраниях, в которых много курили, пили лёгкие вина, иногда, как это свойственно юности, слегка увлекаясь, но никогда не переходя рамки дозволенного. Впрочем, современному человеку, у которого свои «рамки дозволенного», излишества той эпохи показались бы совершеннейшей нормой.

Другим увлечением молодости Николая II был театр, в основном опера и балет. Из детского и юношеского дневника мы можем узнать, какие спектакли он посещал и что ему нравилось. 6 февраля 1884 г. Цесаревич записал в дневнике: «В половине восьмого поехали в Большой театр[13], где давалась в первый раз опера Чайковского “Мазепа”. Она мне страшно понравилась. В ней три акта, все одинаково хороши. Актёры и актрисы пели превосходно»{112}. Через две недели, 15 февраля, в дневнике появилась новая запись: «После завтрака, в половине второго, мы поехали с Папа́ и Мама́ в четырёхместных санях в Большой театр. Давали “Дон-Кихот”. Было чрезвычайно смешно. Стуколкин[14] играл роль Дон-Кихота. Танцы были очень красивы»{113}. 1 января 1888 г.: «Видели Мефистофеля с Фигнером[15] и Медеей Мей[16]… Чудно!»{114} 25 февраля 1888 г.: «Поехали в театр и видели «Евгения Онегина» с Мравиной[17]. Было отлично!» Позже Император Николай II скажет о «Евгении Онегине», которого смотрел множество раз: «Великолепно! Ничего не знаю лучше этой музыки»{115}. «Лебединое озеро» любил меньше, считая этот балет «красивым, но скучным»{116}.

В 1890 г. Николай Александрович сам попробовал себя на любительской сцене. Вместе с Великой Княгиней Елизаветой Феодоровной они поставили и сыграли во дворце Великого Князя Сергея Александровича несколько сцен из «Евгения Онегина». Представление было своеобразным подарком Императору Александру III, которому 26 февраля исполнилось 45 лет. Спектакль прошёл в присутствии Государя и Государыни и имел большой успех. Как писал в своём дневнике Цесаревич: «Публика – одно семейство»{117}.

Жизнь Цесаревича полностью и безвозвратно переменилась 20 октября 1894 г. В один миг она, беззаботная и лёгкая, превратилась в невыносимо тяжёлый труд царского служения. Исчез «милый Ники» и на его место пришёл Император Николай II, для которого этот долг стал превыше всего. Как и почему это преображение смогло осуществиться? Откуда у этого доброго, мягкого молодого человека появился характер, решительность и государственный ум, позволившие ему в течение неполных 23 лет вести корабль России через бушующее море начала XX в.? Какая сила позволила ему смириться с насильственным отстранением от власти, пленом, глумлением, позволила пронести свой крест до конца и принять мученическую кончину в полутёмном подвале Ипатьевского дома? Безусловно, этой силой была вера в Господа Иисуса Христа, полное доверие Ему.

Любовь к Богу, как и любовь к семейным ценностям, не была у Николая Александровича случайной. Ею отличались многие представители царствующего Дома Романовых, но особенно прапрадед последнего Государя Император Павел I, его дед Император Николай I и его отец Император Александр III. Царь-Миротворец всем сердцем принял Православие благодаря своей глубоко верующей матери – Императрице Марии Александровне. После её кончины Александр Александрович вспоминал: «Мама́ постоянно нами занималась, приготовляла к исповеди и говению; своим примером и глубокою христианскою верою приучила нас любить и понимать Христианскую веру. Благодаря Мама́, мы все сделались и остались истинными христианами и полюбили Веру и Церковь»{118}. С глубокой верой в Бога отошёл в мир иной любимец Марии Александровны, её старший сын Цесаревич Николай. Перед самой кончиной «вошел в спальню священник и начал его исповедовать. Больной был в полной памяти, усердно молился и с великой верой радостно принял тело и кровь Христовы. Выходя от него, отец Прилежаев был весь в слезах и говорил всем, что никогда не встречал в юноше такой глубоко прочувствованной веры»{119}.

Поразительно, что Императрица Мария Александровна, протестантка по рождению, почувствовала и приняла Православие сильнее и глубже, чем многие русские. Такой же будет супруга её внука – Императрица Александра Феодоровна.

В своих письмах Матушке Александр Александрович делился своим духовным опытом: «Да, много в жизни человека бывает непонятного, смутного, невероятного и человек неверующий попадает в омут жизни земной и пропадает навсегда, если не опомнится. Когда что-то меня смущает, и я чувствую, что человеческими силами не выйти из тяжелого состояния души, стоит вспомнить слова Евангелия: “Да не смущается сердце Ваше, веруйте в Бога и в Мя веруйте”. И этого довольно, чтобы прийти в себя»{120}.

Александр III выражал непоколебимую уверенность, что «во всём, что делается на земле, есть Воля Божия. Господь, без сомнения, ведёт судьбы народов к лучшему, а не к худшему, если они, конечно, не заслуживают полного Его гнева. Поэтому да будет Воля Господня над Россией, и что ей следует исполнить, и что ей делать, будет указано Самим Господом. Аминь»{121}. Спустя почти 20 лет это же убеждение выразит его сын – Император Николай II: «Во всём волен Бог один, Он делает всё для нашего блага и нужно с молитвами покориться Его святой воле!»{122}

Императрица Мария Феодоровна также была глубоко религиозной. 15 мая 1894 г. она писала Супругу: «Да озарит тебя Господь Своим благословением и будет помогать тебе всегда и во всём. Пусть Он даст тебе силы и здоровье, чтобы ты смог ещё много лет осуществлять то большое дело, к которому Он тебя призвал, во имя процветания и славы нашей дорогой России и счастья нас всех и прежде всего моего. Такова моя усердная молитва, с которой я каждый день обращаюсь к Милосердному Богу»{123}.

В семье Александра III придавали первостепенное значение церковным службам, постам и молитве. В церкви Александр III стоял сосредоточенно, никогда ни с кем не разговаривал, становился на колени, когда пели «Отче наш» и диакон возглашал: «Со страхом Божьим!» Крестился всегда большим крестом{124}. Вскоре после появления на свет первенца Николая его отец записал в дневнике: «Да будет Воля Твоя Господи! Не оставь нас в будущем как Ты не оставлял нас троих в прошлом. Аминь»{125}. В мае 1877 г., находясь на Русско-турецкой войне, Цесаревич Александр писал Марии Феодоровне из Румынии: «Скажи от меня Ники и Георгию, чтобы они молились за меня, молитва детей всегда приносит счастье родителям, и Господь услышит, и пример ее, как Христос никогда не отталкивал от себя детей, а напротив того, ласкал их и говорил с ними и запретил прогонять от себя»{126}.

Отношение Николая II к Священному Писанию, и особенно к Спасителю, с самого детства отличались чувством особенной глубокой любови. Для Государя Христос был не отвлечённым понятием, не красивым мифом, не морально-нравственной доктриной, а Божественной Личностью, существующей здесь сейчас и во веки веков. Слова, чудеса и страдания Христа царственный ребёнок воспринимал так, как если бы он был их свидетелем. Участник детских игр Государя В. К. Оллонгрен вспоминал: «В пятницу был вынос Плащаницы, на котором мы обязательно присутствовали. Чин выноса, торжественный и скорбный, поражал воображение Ники, он на весь день делался скорбным и подавленным и все просил маму рассказывать, как злые первосвященники замучили доброго Спасителя. Глазенки его наливались слезами, и он часто говаривал, сжимая кулаки: “Эх, не было меня тогда там, я бы им показал!” И ночью, оставшись одни в опочивальне, мы втроем разрабатывали план спасения Христа. Особенно Ники ненавидел Пилата, который мог спасти Его и не спас. Помню, я уже задремал, когда к моей постельке подошел Ники и, плача, скорбно сказал: – Мне жалко, жалко Боженьку. За что они Его так больно? И до сих пор я не могу забыть его больших возбужденных глаз»{127}. Уже в юности будущий Император записал в своём дневнике: «Все в Воле Божьей. Уповаю на Его милосердие и спокойно, покорно смотрю в будущее»{128}.

Будучи подростком, Николай Александрович любил бывать на богослужениях, зажигать лампадки, подходить к кресту. Эта любовь к церковной службе, к молитве затем стала его нравственным стержнем и сохранилась до конца жизни. Он с детства всегда отмечал церковные праздники в своём дневнике. В 1884 г. юный Цесаревич писал: 20 февраля «Великий Пост. Начали говеть. Утром одни пошли в церковь, а Папа́ пришёл туда позже»{129}. 24 февраля: «Вечером исповедовался в церкви»{130}; 25 февраля: «В 9 часов утра пошли в церковь. Приобщился Св. Тайн. Вечером были в церкви»{131}.

Во время большого путешествия 1890–1891 гг. Наследник Николай встречал праздник Пасхи на корабле и писал матери: «Мы начали говеть со вторника, ‹…› а причащались в страстную субботу. Вынос Плащаницы и крестный ход по всему фрегату перед заутренней были очень торжественные. Услышать Христос Воскресе на судне произвело на меня сильное впечатление»{132}.

При посещении любого места, где находилась какая-либо христианская святыня, Николай II всегда поклонялся ей. При этом он всегда проявлял к святыне чисто русское православное отношение. Так, посещая крипту с мощами своего Небесного Покровителя Святителя Николая Мирликийского, которые, как известно, находятся в католической базилике итальянского города Бари, Цесаревич Николай Александрович писал отцу: «В Бари я ездил в базилику и поклонился мощам моего Угодника со всеми офицерами. Приложиться не удалось, так как мощи покоятся под серебряной ракой на глубине 2-х аршин приблизительно, и видеть можно одни кости сквозь узкую дыру в земле. Для меня это было разочарованием, потому что у нас привыкли к цельным мощам, выставленным удобно для поклонения. А в Бари влезаешь на четвереньках под престол и при свете одной лампады с трудом разбираешь, что представляется глазам»{133}.

Конечно, неправильно было бы представлять, что Православие Цесаревича Николая было тождественно Православию Императора Николая II. Молодости всегда свойственна недостаточность любого опыта, в том числе и духовного. 3 октября 1894 г., еще до своего перехода в Православие, Принцесса Гессенская писала Наследнику, что ее наставник по Закону Божьему православный священник «очень смеялся вчера, так как я активно выступала против монастырей. А как ты считаешь, разве правильно, что люди заточают себя там, вместо того, чтобы делать в мире добрые дела?». В своём ответе Цесаревич сообщил, что «мы единодушны в этом вопросе». Правда, тут же рассказал Принцессе, что на Руси монастыри делали очень много полезного и она это узнает, когда будет читать русскую историю. «Мне особенно нравятся три монастыря, – пишет далее он, – которые делают исключительно много хорошего для населения, живущего рядом с ними. Это Лавра Преподобного Сергия, рядом с Москвой, другой на далёком севере, Соловецкий монастырь, а третий здесь на берегу Чёрного моря (на Кавказе), Новый Афон»{134}. Из этих писем видно, что это мысли очень молодых людей, только начинающих свою духовную жизнь, юная Принцесса ещё даже не была православной. К тому же Цесаревич был глубоко влюблён в свою невесту, тяготился разлукой с ней. Их юные высказывания так не похожи на любовь Императора Николая II и Императрицы Александры Феодоровны к монастырским службам, к беседам с монахами, на то поистине невиданное строительство монастырей, которое было осуществлено в последнее царствование. Вся духовная жизнь Государя и Государыни была постоянным духовным взрослением, которое достигло к концу ее высшей степени – святости.

Великая Княгиня Ольга Александровна вспоминала о странном случае, какой произошел с ней и её братом Николаем: «Мне тогда было лет десять или одиннадцать. Помню один жаркий летний день, когда брат попросил меня сходить вместе с ним в дворцовую церковь в Большом дворце в Петергофе. Зачем он хочет пойти туда, он мне не сказал, а расспрашивать его я не стала. Мне кажется, служба уже шла, потому что, как мне вспоминается, в храме ходили священники. Неожиданно началась страшная гроза. Вдруг появился огненный шар. Скользя от одной иконы к другой, расположенной на огромном иконостасе, он как бы повис над головой Ники. Он крепко схватил меня за руку; что-то мне подсказало, что для него наступило время тяжких испытаний, и что я, хотя и совсем маленькая девочка, смогу облегчить его страдания. Я почувствовала гордость и одновременно робость»{135}.

Поразительно, что подобный же случай произошел с Императором Александром II незадолго до его трагической гибели. Об этом позже вспоминал свидетель происшедшего – Николай II: «Когда я был маленький, меня ежедневно посылали навещать моего Деда. Мои родители отсутствовали, а я был на всенощной с моим Дедом в маленькой церкви в Александрии. Во время службы разразилась сильная гроза, молнии блистали одна за другой, раскаты грома, казалось, потрясали всю церковь и весь мир до основания. Вдруг стало совсем темно, порыв ветра из открытой двери задул пламя свечей, зажжённых перед иконостасом, раздался продолжительный раскат грома, более громкий, чем раньше, и вдруг я увидел огненный шар, летевший из окна прямо по направлению к голове Императора. Шар (это была молния) закружился по полу, потом обогнул паникадило и вылетел через дверь в парк. Моё сердце замерло, я взглянул на моего деда – его лицо было совершенно спокойно. Он перекрестился так же спокойно, как и тогда, когда огненный шар пролетал около нас, и я почувствовал, что нужно просто смотреть на то, что произойдёт, и верить в Господню милость так, как он, мой дед, это сделал. После того, как шар обогнул всю церковь и вдруг вышел в дверь, я опять посмотрел на деда. Лёгкая улыбка была на его лице, и он кивнул мне головой. Мой испуг прошёл, и с тех пор я больше никогда не боялся грозы»{136}.