Читать книгу Vom Ende einer Rütlifahrt - Rolf Käppeli - Страница 7

3

ОглавлениеArm in Arm spazieren Karl und Erika Krütli über den Bahnhofsplatz, vor ihnen schlendert eine Gruppe von Angestellten vorbei an Pferdedroschken, wo Kutscher gelangweilt auf Touristen warten. Es ist 8.30 Uhr. Mit der Hand deutet Karl schräg hinüber zum See.

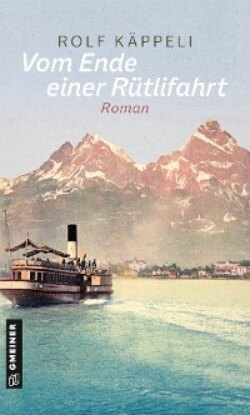

»Dort, Liebste, an der Landebrücke 3, erwartet uns das Prunkstück der Waldstätterflotte. Hier beginnt unsere Hochzeitsreise.«

Erika schaut Karl vertrauensvoll an, sie ahnt, was kommt.

»Wenn wir mit der großen Familie auf dem Wasser sind, vergessen wir, was uns Sorgen macht: den Krieg, das Geschäft, die Zukunft. Du wirst begeistert sein.«

Karl strahlt. »Ich habe den stolzen Raddampfer für dich und uns alle gemietet, Erika. Es wird eine unvergessliche Fahrt.«

»Ich freue mich, was für ein wunderbares Geschenk!«

Erikas Stimme wird leiser. »Kannst du das, Liebster: Alles vergessen, was dich beschäftigt?«

Karl holt Atem, reckt die Brust. »Auf dem Schiff, im Schillerstübli, bei einem guten Glas Weißen, oder auf dem Oberdeck neben dem Kapitän, umringt von Schweizer Bergen, da entschwebt, was uns bekümmert.« Die Augen des groß gewachsenen Mannes weiten sich.

Er spricht, denkt Erika lächelnd, als übte er für die Rede auf dem Festplatz.

»Wir befinden uns im Herzen der Schweiz. Schau dich um, diese Kulisse: hinter uns der Pilatus, vor uns der schönste See in Europa, eine landschaftliche Perle. Wem die stolze Natur der Urschweiz die Seele nicht erwärmt …«, sein Blick gleitet hin zu Rigi und Bürgenstock, »wem der heutige Tag den Glauben an das Unternehmen und unser Land nicht stärkt, dem ist nicht zu helfen.«

»Gewiss, mein Schatz.« Erika schaut zum Ufer, wo zwei Höckerschwäne schwerfällig über steiniges Gefälle hinab ins Wasser watscheln. Mit kräftigen Stößen schwimmen sie davon.

Auf Karls Stirn bildet sich eine Sorgenfalte. »Freust du dich nicht?«

Erika, den Schalk im Gesicht, blickt Karl verschmitzt an.

»Welche Frage, hochgeschätzter Reiseleiter!«

Erika zweifelt nicht an Karls Willen, ihr einen unvergesslichen Tag zu schenken. Er wird keinen Aufwand scheuen, dafür zu sorgen, dass sich der Hochzeitstag tief in ihr Gedächtnis einbrennen wird. Dies, hofft sie, wird helfen, Unebenheiten, die am Horizont ihrer Beziehung schon früh aufgetaucht sind, zu glätten. Seit sie mit Karl in der Fabrikantenvilla in Rustikon wohnt, hört Erika in Abständen von kleinen Fehltritten, die er an ihr beobachte. Ein unverblümtes Wort, locker hingeworfen am Mittagstisch der Krütlis, eine unpassende Bemerkung bei einem gesellschaftlichen Anlass. Es seien Ausrutscher, schwächt sie dann ab, Patzer, die ihr passieren. Unangenehm aufgefallen, vermerkte Karl einmal, sei ihm ihr Fraternisieren mit der Hausangestellten. Im Übrigen hätten ihn die skeptischen Blicke gestört, wenn er einen Arbeiter oder Angestellten wegen unstatthaften Widersprechens zurechtweisen müsse; das passe nicht zum Stil des Hauses, tadelte er.

Erika nimmt Karls Nadelstiche nicht auf die leichte Schulter. Manchmal steckt sie den Argwohn weg, den Karls deftige Art bei ihr auslöst. Sie ist 18 Jahre jünger als er und überzeugt, dass der unübersehbare Altersunterschied sie im ehelichen und gesellschaftlichen Kräftemessen begünstigt. Ihr jugendliches Auftreten federt Unstimmigkeiten ab, es verschafft ihr Freiraum, den sie nutzt. In dieser Haltung wird sie bestärkt durch ihre Freundin Christa, deren Einsatz für den fabrikeigenen Kindergarten sie schätzt. Ihr vertraut sie als Einzige die Zwistigkeiten ihrer Ehe an. Karls Frostigkeiten schmelzen in der Regel angesichts Erikas verführerischen Charmes. Anderseits ist Erika bewusst, dass sie mit Karl den Spross einer industriellen Familiendynastie geheiratet hat. Diese Verpflichtung verträgt keine Leichtfertigkeiten, keine Spielerei in Beziehungsfragen. Das will und muss sie beachten, es fordert ihr einiges ab. Das Jawort, das sie Karl vor einem halben Jahr auf dem Standesamt gegeben hat, war ein Kompromiss, gestand sie Christa, keine Liebesheirat. Kommt hinzu, dass einige Regeln im Umgang, die seit Urzeiten in Karls Familie gelten, jenen einer mittelständischen Kaufmannsfamilie wenig entsprechen, im Umgang innerhalb der Familie, im Betrieb, im Kontakt mit Kunden. Die Krütlis, hat Erika gelernt, haben eigene Sitten und Rituale, die gepflegt werden, ungeschriebene Gesetze, geformt und gefestigt über 130 Jahre, als die Vorfahren den Grundstein zur wirtschaftlichen und familiären Erfolgsgeschichte legten.

In der kurzen Zeit ihrer Ehe lebt Erika eine Form der Anpassung, mit der sie noch unzufrieden ist. Die Unterschiede zwischen Karl und ihr findet sie spannend. Sie bewundert jene charakterlichen Züge an ihrem Mann, die auch ihrem Wesen entsprechen: die Liebe zur Natur, das Interesse an Pflanzen und Insekten, die Wertschätzung des Vogelschutzes. Karls Bekenntnis zur Umwelt hat die beiden einander nähergebracht. Mehr als es gegen außen den Anschein machte. Was es in Karls Verwandtschaft und im Betrieb hinter vorgehaltener Hand zu reden gibt, die schwachen wirtschaftlichen Motive der Liaison und die lebenslustige Jugendlichkeit der Ehefrau, das alles gehört zur Oberfläche, findet Erika, es ist Stoff für Tratsch und Klatsch. Erika fasziniert Karls untergründiges Wesen, die Gegensätze in seinem Leben. Die Aufgaben des obersten Fabrikherrn stehen in auffälligem Kontrast zu seinem beherzten Einsatz für gefährdete Tier- und Pflanzenarten: Karl, der große Naturfreund, führt ein Unternehmen, das einen internationalen Ruf darin erworben hat, wirksame chemische Mittel für die Agrarwirtschaft zu produzieren, giftige Stoffe zur Förderung pflanzlichen Wachstums, namentlich auch stinkige Schwefelsäure für Industrieprodukte.

Die Angst vor ehelicher Langeweile kenne sie nicht, versicherte Erika ihrer Freundin einmal, als beide aus dem Nähkästchen plauderten. Bei aller Anstrengung, die das Schicksal ihr abverlange: Ihr Mann sei eine zwar nicht einfache, aber interessante Persönlichkeit, von der sie viel lerne.

Karl lächelt, schaut hinüber zu den hochschießenden Fontänen vor dem Kunsthaus. Er kenne den Architekten des Baus, erzählt er Erika, von der Landesausstellung 1939 in Zürich, ein bedeutender Mann. Überhaupt sei die Luzerner Kaianlage ein historischer Ort: Als Heerespolizist habe er vor vier Jahren, nach der militärischen Niederlage Frankreichs gegen Deutschland, miterlebt, wie 500 hohe Offiziere auf ein Schiff gestiegen seien, um auf der Rütliwiese vom General zu vernehmen, dass die Schweizer Armee, wenn sie die Grenzen nicht mehr verteidigen könne, sich zurückziehen werde in die Alpenfestung, ins Reduit um den Gotthard, uneinnehmbar. Der Plan sei noch heute so etwas wie eine militärische Lebensversicherung für die Schweiz, bekräftigt Karl. Die Schifffahrt und das Treffen im Juli 1940 sei, wenn auch riskant – die gesamte Armeespitze auf einem Schiff –, ein imposantes Zeichen des schweizerischen Widerstandswillens gewesen. Unter anderem gegen jene politischen Kräfte in Bern, die einen Anschluss an Hitler-Deutschland begrüßt hätten.

Erika schaudert, als Karl ihr ausmalt, was die möglichen Folgen wären: Das schweizerische Mittelland würde dem Feind überlassen – wer immer dies wäre. Das Militär würde Brücken und Tunnel zerstören, wichtige Transportwege in der Schweiz unterbrechen, notabene, fügt Karl mit grimmiger Miene hinzu, mit Sprengstoff aus seiner Fabrik.

Als die »Schweizer Filmwochenschau« und die Zeitungen von der Absicht des Generals berichteten, war man in der Schweiz verunsichert. Die Strategie, dem Feind den Eintrittspreis ins Land so teuer wie möglich zu machen, leuchtete Erika ein. Doch das politische Dilemma, auf welcher Seite man im Ernstfall stehen würde, war unangenehm, ja bedrohlich. Karls Unternehmen geriete in fremde Hände. Man wäre nicht mehr neutral, würde zum Kollaborateur. Als Hitlers Handlanger oder im Sold der Alliierten.

Man müsste fliehen.

Nur: wohin?