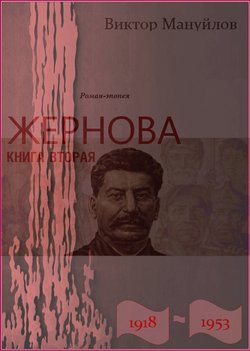

Читать книгу Жернова. 1918–1953. Книга вторая. Москва – Берлин – Березники - Виктор Мануйлов - Страница 20

Часть 5

Глава 20

ОглавлениеВ огромном, но низком помещении бывших конюшен, кое-как приспособленных под рабочий клуб, набилось несколько сот человек. Пар от дыхания оседал инеем на потолочных балках, сизый табачный дым плавал над головами, гул от сдержанных голосов колыхался вместе с массой черных фигур, едва различимых в свете тусклых электрических лампочек; вспыхивали и гасли огоньки от папирос и цигарок. Лишь в нескольких саженях от помоста, сбитого из неструганых досок, можно было рассмотреть бледные пятна лиц, ничего не выражающих, кроме разве что нетерпения.

Иногда до слуха долетало:

– Во бугай так бугай!

– Его бы к нам в кузню…

– Лучше в грузчики…

– Перышком по бумаге – оно полегче будет…

– Что верно, то верно…

Владимир Маяковский, человек высоченного роста, с мощным раскатистым голосом, бугристым лбом, иссеченным продольными и поперечными складками, длинным носом, массивным подбородком и утопленными в подбровья пасмурными глазами, стоял на помосте, широко расставив ноги, засунув руки в карманы распахнутого зимнего пальто с каракулевым воротником. Набычившись, слушал обидные реплики, смотрел прямо перед собой, ждал, когда прекратится колыхание тел и гул голосов, перестанет хлопать входная дверь и перекликаться беспечная рабочая молодежь. Но, судя по тому, что гул усиливался с каждой минутой, ждать придется долго. И тогда Маяковский сделал шаг к краю помоста и хриплым басом стал бросать в шевелящуюся темную толпу тяжелые кирпичи слов:

Время —

вещь

необычайно длинная, —

были времена —

прошли былинные…

Выдержал паузу, рубанул с ожесточением воздух крепко сжатым кулаком:

Ни былин,

ни эпосов,

ни эпопей.

Телеграммой

лети,

строфа!

Воспаленной губой

припади

и попей

из реки

по имени – "Факт".

Невнятный гул голосов стал стихать и уплывать туда, где в черной дыре над входом сиротливо светилась одна единственная лампочка, там пометался над головами, свернулся и улегся под грубые башмаки и сапоги рабочего люда.

"То-то же", – удовлетворенно хмыкнул Маяковский и забряцал железными подковами слов по чугунным ступеням строф, то возносясь в недосягаемую высь, то с грохотом низвергаясь в черную бездну:

Это время гудит

телеграфной струной,

это

сердце

с правдой вдвоем.

Это было

с бойцами,

или страной,

или

в сердце

было

моем.

Бледные пятна лиц надвинулись на помост, вытянулись, приобрели определенные, но одинаковые очертания, даже некую общую осмысленность. Похоже, люди мучительно ждали от него чего-то невероятного, как от бродячего фокусника. Наверняка большинство из них впервые в своей жизни слышат стихи живьем и видят живого поэта. Но именно этим людям более всего доступна чеканная простота лозунгов. Следовательно, именно они лучше всех других могут и должны понять и принять его стихи…

Я

земной шар

чуть не весь

обошел, —

и жизнь

хороша,

и жить

хорошо.

А в нашей буче,

боевой, кипучей, —

и того лучше…

Когда-нибудь кто-то из них станет рассказывать детям и внукам, как в промозглом помещении бывших конюшен слушал самого Маяковского… Что скажут они о нем своим потомкам? Ясно лишь одно, что их еще не произнесенные слова целиком и полностью зависят от него самого, зависят от того, что сам он сейчас с этого помоста скажет им, полуголодным, уставшим после тяжелого рабочего дня, но не потерявшим надежды на Прекрасное Будущее. Надежду на Прекрасное Будущее – вот что должен поддерживать он в их душах, в их сознании.

И Маяковский, ликуя, возглашал Прекрасное Будущее с такой уверенностью и знанием его деталей, будто бы оно уже сошло в полутемную конюшню с не выветрившимся едким запахом конского навоза, к замерзшим и усталым людям. Пусть они вернутся домой из этого мрачного клуба в такие же мрачные и холодные бараки, пусть кусок ситного, выданного по карточкам, да вареная картошка с квашеной капустой станут им наградой за труды сегодняшнего дня. Но без веры в Прекрасное Будущее нет Прекрасного Настоящего, а есть жалкое прозябание в серости и покорное утверждение жалкой Серости на века. Их вера сродни его вере в собственное предназначение, в созидающую силу своей поэзии, которая станет понятна и нужна, когда этот народ наполнится знаниями, забота о хлебе насущном отступит на второй план, а на первый выйдет нужда в прекрасном… – да, в прекрасном! – и осмысленном слове.

Другим

странам

по сто.

История —

пастью гроба.

А моя

страна —

подросток, —

твори,

выдумывай,

пробуй!

– с придыханьем, будто с маху отрубал тяжелым колуном от корявой колоды языка звенящие в тишине поленья слов. А в самом конце, когда устал и выдохся, прозвенело надтреснутыми литаврами:

Славьте, молот

и стих, землю молодости!

– и замерло в пугающе неподвижном полумраке.

Маяковский и сам замер, вытянувшись в струну, трепетно ожидая, как когда-то в детстве в горах Кавказа ожидал возвращения своих слов, усиленных горным эхом. Но слова его вернулись к нему трескучими и шершавыми хлопками корявых ладоней.

– Все, – произнес он, помолчал немного, добавил устало: – Спасибо за внимание, товарищи рабочие, – и еще с минуту стоял на помосте, вглядываясь в медленно раскачивающийся продымленный полумрак, в красные огоньки цигарок, уползающие в распахнутые двери.

"Неужели не докричался, не достучался?"