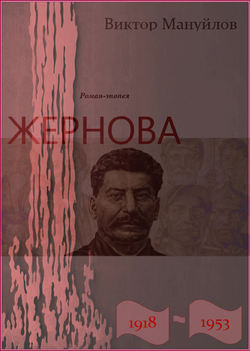

Читать книгу Жернова. 1918–1953. Книга третья. Двойная жизнь - Виктор Мануйлов - Страница 15

Часть 9

Глава 15

ОглавлениеНе сразу, но Шолохов все-таки сел за письмо Сталину. Молчать и ждать, что оно само собой образуется, уже было невмоготу. Тем более что и к нему подбирались тоже: новый уполномоченный Гэпэу, как стало известно Михаилу, собирал на него компромат, строчил доносы. Да и вести шли со всех сторон самые безрадостные, и, получалось, что, кроме Сталина, обращаться было не к кому.

И он, макая перо в чернильницу, заскрипел по бумаге:

«т. Сталин!

Вешенский район, наряду со многими другими районами Северо-Кавказского края, не выполнил плана хлебозаготовок и не засыпал семян. В этом районе, как и в других районах, сейчас умирают от голода колхозники и единоличники; взрослые и дети пухнут и питаются всем, чем не положено человеку питаться, начиная с падали и кончая дубовой корой и всяческими болотными кореньями…»

Перо легко скользило по бумаге, однако, как и всегда, не поспевая за мыслями:

«…Как работали на полудохлом скоте, как ломали хвосты падающим от истощения и устали волам, сколько трудов положили и коммунисты и колхозники, увеличивая посев, борясь за укрепление колхозного строя, – я постараюсь – в меру моих сил и способностей – отобразить во второй книге «Поднятой целины». Сделано было много, но сейчас все пошло насмарку, и район стремительно приближается к катастрофе, предотвратить которую без Вашей помощи невозможно…»

Закончив фразу, отложил перо, раскурил трубку, задумался. Сталин, конечно, упоминание о второй книге «Поднятой целины» воспримет как шантаж, и, чего доброго, остальное тоже. Вычеркнуть?

Встал, прошелся до двери и обратно. Решил: а пусть воспринимает, как хочет! Мне-то все равно деваться некуда. Потому что пишу жизнь, а не Панферовские «Бруски», где, что ни персонаж, то ряженый, и говорит не своим голосом. И все, к тому же, заканчивается ко всеобщему удовольствию. А товарищ Сталин – так вообще выглядит этаким добреньким дедом Морозом… Впрочем, и сам ты надеешься на его дедморозовство, – признался Шолохов, закусив губу. – Но это по жизни. А в творчестве? В творчестве мне со своей борозды сходить нельзя. Да и поздновато. А там… будь, что будет.

Вернулся за стол и заскрипел пером, подробно описывая, как в районе уполномоченный крайкома Овчинников прикидывал на глазок будущий урожай, как в крайкоме верстали план хлебозаготовок, и такой наверстали, что и в лучшие-то годы не приснится, как потом тот же Овчинников буквально выбивал этот план из колхозников и единоличников.

«…Когда начались массовые обыски (производившиеся обычно по ночам) с изъятием не только ворованного, но и ВСЕГО ОБНАРУЖЕННОГО ХЛЕБА, – хлеб, полученный в счет 15 % аванса, СТАЛИ ПРЯТАТЬ И ЗАРЫВАТЬ, чтобы не отобрали. Отыскивание ям и изъятие спрятанного и неспрятанного хлеба сопровождалось арестами и судом; это обстоятельство понудило колхозников к массовому уничтожению хлеба. Чтобы хлеб не нашли во дворе, его стали выбрасывать в овраги, вывозить в степь и зарывать в снег, топить в колодцах и речках и пр.»

«…Исключение из партии, арест и голод грозили всякому коммунисту, который не проявлял достаточной «активности» по части применения репрессий, т. к. в понимании Овчинникова и Шарапова только эти методы должны были дать хлеб. И большинство терроризированных коммунистов потеряли чувство меры в применении репрессий. По колхозам широкой волной покатились перегибы. Собственно то, что применялось при допросах и обысках, никак нельзя было назвать перегибами; людей пытали, как во времена средневековья; и не только пытали в комсодах, превращенных буквально в застенки, и издевались над теми, кого пытали…»

Вошла жена, поставила на стол стакан с крепко заваренным чаем, спросила:

– Печатать нужно будет? А то я хочу сходить на реку белье полоскать…

– Иди. Успеешь. Это еще не скоро.

Жена тихо покинула кабинет, и Михаил, сделав пару глотков, заскрипел дальше:

«…Я видел такое, чего нельзя забыть до смерти: в хуторе Волоховском, Лебяженского колхоза, ночью, на лютом ветру, на морозе, когда даже собаки прячутся от холода, семьи выкинутых из домов жгли в проулках костры и сидели возле огня. Детей заворачивали в лохмотья и клали на оттаявшую от огня землю. Сплошной детский крик стоял над проулками. Да разве же можно так издеваться над людьми?»

Если до этих строк Шолохов как-то сдерживал себя, то картина, вновь вставшая перед его глазами, оборвала все внутренние путы, и перо еще яростнее побежало по бумаге, перечисляя все те пытки, какие выдумывали коммунисты по отношению к людям, часто к своим же соседям-станичникам и хуторянам. И это без всякой оглядки на будущую весну, когда придется этим же людям пахать и сеять. На чем пахать, что сеять, когда все забрано и ничего не осталось ни скоту, ни людям? А планы пахоты и сева увеличены на 9000 гектаров. И план хлебозаготовок – соответственно. Следовательно, история с хлебозаготовками 1932 года повторится и в 1933 году.

«…Если все описанное мною заслуживает внимания ЦК, – пошлите в Вешенский район доподлинных коммунистов, у которых хватило бы смелости, невзирая на лица, разоблачить всех, по чьей вине смертельно подорвано колхозное хозяйство района, которые по-настоящему бы расследовали и открыли не только всех тех, кто применял к колхозникам омерзительные «методы» пыток, избиений и надругательств, но и тех, кто вдохновлял на это.

Обойти молчанием то, что в течение трех месяцев творилось в Вешенском и Верхне-Донском районах, нельзя. Только на Вас надежда.

Простите за многословность письма. Решил, что лучше написать Вам, нежели на таком материале создавать последнюю книгу «Поднятой целины».

С приветом М. Шолохов.

Ст. Вешенская СКК 4 апреля 1933 г.»

Михаил положил ручку, невидящим взором уставился в стену. Грызли сомнения. Он представил Сталина, читающего письмо, его табачного цвета глаза, и как они, по мере чтения, становятся желтыми… Какое решение примет «вождь»? Принесет ли пользу это письмо или на казаков обрушатся новые репрессии? А на него, Шолохова? Все может быть. Но не написать не мог. И не может не отправить. Следовательно…

– Маш, сходи к Василию, – попросил жену, едва она закончила печатать. – Пусть зайдет.

– Поздно уже, Миша.

– Ничего, лучше поздно, как говорится…

За окном на землю опускались густые сумерки. Кладбищенская тишина окутывала станицу. Слышно было, как скребется где-то глубоко под полом мышь, как потрескивают деревянные стены, сохнущие после недавних дождей.

Василий Попов, молодой парень, служивший у Шолохова конюхом и шофером, пришел минут через десять. Встал на пороге. Спросил:

– Звали, Михаил Александрович?

– Звал, Вася. Проходи, садись. – Подождал, пока тот усядется, продолжил: – У меня к тебе просьба. Вот конверт. На нем адрес: Москва, Кремль, Сталину. В этом письме я пишу обо всех безобразиях, что творились и продолжают твориться на нашей земле. Довериться нашей почте – может и не дойти. Надо смотаться в Миллирово. И там опустить в почтовый ящик на проходящем пассажирском поезде. Ну да ты знаешь – не впервой. Бери моего Орлика и гони. Дело, сам понимаешь, срочное.

– Как не понять, Михаил Александрович. Все понимаю. Вот только как бы тебе от этих писем не сделалось худа. Сам знаешь, какие нонче времена. Придут ночью – и поминай, как звали.

– Ничего, черт не выдаст, свинья не съест. Но и молчать мне не с руки.

– И то верно. Народу-то дюже худо приходится от нонешней власти. Прям таки никаких сил не остается. Кузнецов-то, секретарь наш, он тихий-тихий, а только в тихом омуте, как говорится…

– Именно поэтому. Так как, сгоняешь?

– Об чем речь? Сей момент пойду, соберусь…

– Иди, а я пока заседлаю.

Через полчаса из темного проулка тихонько выехал конный и, миновав последние дома, пустил коня размашистой рысью.

* * *

Сталин закончил читать письмо Шолохова, встал, прошелся по кабинету, остановился у окна, отодвинул тяжелую штору.

Над Москвой текла морозная звездная ночь. Весна запаздывала.

Часы на Спасской башне отбили три раза.

В голове будто застряла фраза из письма: «Решил, что лучше написать Вам, нежели на таком материале создавать последнюю книгу «Поднятой целины». В этой фразе содержалась угроза. «Щенок, – подумал Сталин с усмешкой. – Кто тебе позволит напечатать такую книгу? Прямо беда мне с этими писателями. Каждый мнит себя не менее чем Львом Толстым, а поскребешь, там и на какого-нибудь Гаршина не наскребется. Но дело, конечно, не в Шолохове, наиболее талантливом из всех. Дело в хлебе. Если на местах и дальше будут так хозяйствовать, то завтра, действительно, некому будет пахать и сеять. А это уже не просто голод в отдельно взятом районе или крае, это смерть всему. Да и Шолоховым бросаться нельзя. Такие люди или за, или против. Середины они не признают. К тому же вторая книга «Поднятой целины» очень нужна. И в ней должен отобразиться тот вклад, который сделан партией в развитие страны, вклад ее руководящих органов, и закончиться она должна на ликующей ноте. А с перегибщиками надо будет разобраться. Послать в край дельного члена Цэка. Это первое. Второе, направить в Вешенский район продовольственную помощь, и чтобы об этом узнала вся страна. Третье, снять Шеболдаева с должности, перевести в другое место, где требуется не меньшая решительность. Что еще? Пожалуй, все».

И Сталин вызвал недремлющего секретаря своего Поскребышева и продиктовал ему телеграмму.

– Отправь сейчас же. Молнией.