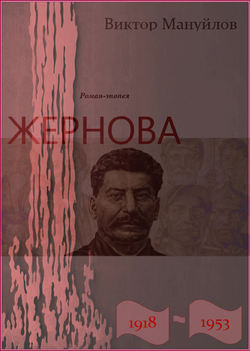

Читать книгу Жернова. 1918–1953. Книга третья. Двойная жизнь - Виктор Мануйлов - Страница 18

Часть 9

Глава 18

ОглавлениеАлександр Возницин стоял возле большого венецианского окна и смотрел на пустынный двор, поливаемый холодным дождем. На художнике черная вельветовая куртка и черные же штаны, заляпанные краской, длинные русые волосы перехвачены ремешком, он отпустил бородку и усы, но они имели вид растрепанный и жалкий, будто хозяин, дав отрасти волосам, забыл об их существовании. Недавно еще румяное лицо Александра осунулось и посерело от недостатка свежего воздуха, и сам он весь как-то съежился, ссутулился, пригнулся к земле, так что незабвенный комиссар Путало вряд ли узнал бы в нем лихого кавалериста, способного на всем скаку надвое развалить шашкой глиняное чучело.

В мастерской, некогда принадлежавшей художнику Новикову, умершему осенью прошлого, 1932, года, топились обе голландки, и было тепло, но Александру казалось, что он стоит не в теплой комнате, а на кладбище, среди могил и крестов, среди голых деревьев, стоит под дождем, перед ним разрытая могила, в ней лежит еще живой Иван Поликарпович, но не в гробу, а в луже жидкой грязи; мутные потоки сбегают в яму, падают комочки глины, мелкие камешки, сосновые иглы, вода все больше и больше покрывает тело Ивана Поликарповича, подбирается к его лицу, Иван Поликарпович смотрит на Александра, и во взгляде старого художника мольба…

О чем, о чем эта мольба? Что хотел сказать ему Иван Поликарпович перед смертью? Почему он, Александр, был так преступно невнимателен к старому человеку, так нелюбопытен к его мыслям? Почему, наконец, его постоянно преследует это видение? Уж не знак ли это свыше? Может, здесь заложен сюжет какой-то, еще не вполне понятной ему картины?.. Да нет же: ведь он живет совсем в другое время, в котором мистике и всякой подобной чепухе нет и не может быть места, это в нем говорят остатки бабушкиных сказок и песен, впитанные в детстве.

Александр потер лицо обеими руками, покачнулся, медленно повернулся и, нетвердо ступая, пошел к дивану, на подлокотнике которого стояла початая бутылка водки и тарелка с обглоданной горбушкой хлеба, надкусанным соленым огурцом и куском вареного мяса. Он налил в стакан водки, поднес стакан к лицу, сморщился от омерзения, зажмурил глаза, широко раскрыл рот, задержал дыхание и вылил в него водку, – прямо в горло, почти не глотая. Не глядя поставив стакан на подлокотник, нашарил огурец и принялся его грызть, откинувшись на спинку дивана.

Иногда Александр приоткрывал глаза и обводил невидящим взором мастерскую, более просторную, чем полгода или год назад, будто опустевшую. Все холсты, некогда в беспорядке стоявшие там и тут, теперь составлены к одной стене, скульптуры из бетона и всякой дряни, которыми увлекался Марк Либерман, либо вывезены Марком, либо выброшены; только на стенах все еще красуются разные рожи и непонятные астрологические символы и кабалистические знаки – тоже в основном творчество Марка и его друзей.

Прямо перед Александром укреплена на станке картина, почти законченная, а может, и законченная – сам он о ней ничего определенного пока сказать не может. С полотна в упор смотрит на него изможденный человек лет тридцати, почти его ровесник, смотрит широко раскрытыми глазами, в которых застыли тоска и мука. Лицо человека искажено огромным физическим напряжением: рот перекошен, ноздри, жадно втягивающие воздух, расширились и побелели, скулы вспухли желваками, на лбу и на шее вздулись фиолетовые жилы, грязное лицо сверху вниз изборождено мокрыми полосами сбегающего пота, мутная капелька свисает с курносого носа; руки, сжимающие ручки деревянной неуклюжей тачки на одном колесе с наваленным в нее цементным раствором, представляют из себя жгуты из вздувшихся мышц и переплетенных вен, а сама фигура будто замерла в страшном усилии перед последним броском вверх по деревянным мосткам.

За спиной человека панорама стройки, видны другие такие же фигуры, полощется красный флаг над каким-то сооружением, сияют трубы небольшого оркестра.

Эту картину Александр начал писать летом прошлого года, еще при Иване Поликарповиче и при Марке, но в первоначальном варианте она выглядела совсем не так: там были и люди, и тачки, и оркестр, и лопаты, и кирки, но все это было перемешано и, в то же время, как бы разбегалось лучами от какого-то центра. Как в калейдоскопе.

Картина так и называлась: "Калейдоскоп". Она, эта картина, должна была стать творческим отчетом о командировке на Беломорстрой, где Александр с Марком побывали летом прошлого года в составе группы в полтора десятка человек – таких же молодых художников и литераторов.

Их водили и возили вдоль всей стройки, но с самими строителями, заключенными и вольными, встречаться не давали, все время держа на удалении, будто эти строители были больны какой-то заразной болезнью. А им, художникам и литераторам, впервые попавшим на такую необычную стройку, хотелось понять этих людей, вчерашних саботажников и вредителей, городских лавочников и деревенских кулаков, воров-карманников, домушников, медвежатников, бандитов и убийц, спекулянтов, растратчиков, казнокрадов, бывших членов ВКП(б), секретарей парткомов, райкомов и всяких других комитетов, понять, что ими двигало вчера и что движет сегодня, произошли ли в них какие-то перемены под воздействием новых обстоятельств, что за перемены и прочее, прочее, прочее…

Однако сопровождавший их сотрудник НКВД, молодой и щеголеватый, всякий раз утверждал, что он сам может ответить на любой вопрос товарищей художников и литераторов, так что незачем мешать людям работать.

– Я с этой контрой, – говорил энкэвэдист, добродушно посмеиваясь и посверкивая матовыми глазами, – уже четвертый год валандаюсь, изучил их, как собственную ладонь, мне достаточно глянуть на человека, и я вам сразу же скажу, что он из себя представляет, что у него за душой и в мыслях, по какой статье он сидит. – Усмехался и добавлял со значением: – И не только на заключенного, но и любого другого. Будь он хоть кто.

Художники и литераторы усердно вертели головами, выказывая повышенную внимательность и любознательность, стараясь не встречаться с просверливающим взглядом матовых глаз энкэвэдиста, будто и в самом деле боялись, что он узнает их тайные мысли и желания.

В командировку молодых художников и литераторов посылали с тем непременным условием, чтобы, вернувшись, они обязательно своим творчеством выразили передовое отношение к увиденному и тем самым внесли свой вклад в социалистическое строительство и воспитание нового человека. И хотя с этими подневольными строителями Беломорканала не все было ясно, однако главная идея, заложенная еще Энгельсом: через всеобщий обязательный труд к коммунистическому сознанию, – сомнения не вызывала ни у кого, и решено было ее, эту идею, выразить в голом, так сказать, виде, отбросив в сторону всякие частности и буржуазный индивидуализм.

Александр и Марк работали поначалу с увлечением, хотя и порознь. Но вскоре что-то стало мешать Александру: какая-то недоговоренность и даже фальшь все больше бросались ему в глаза в его картине, а неопределенность образов не позволяла отдельным деталям соединиться в единое целое. Он чувствовал, что это не его, что оно как бы привнесено в его творчество извне, навязано ему против его желания, поэтому не волнует, но, в то же время, не дает покоя, угнетает.

Однажды он заметил, что все его помыслы связаны с тем, как лучше расположить в расходящихся лучах тачки, кирки, лопаты, людей, конвоиров, заводские корпуса, шлюзы, пароходы и многое-многое другое, что должно было символизировать не столько увиденное им на Беломорстрое, сколько смысл всего, что происходило и там, и по всей стране. Между тем смысл почему-то ускользал, хотя все было вроде бы ясно и очевидно, не требовало большого ума для понимания и особой проницательности: шло, как не раз уже бывало, преобразование России, в грязи и муках, и каждый должен найти в этом процессе свое законное место. А кто не находил сам, по невежеству или лени, тому это место определяли более грамотные и знающие люди.

Так ведь тем более! Ведь если всем все ясно, зачем тогда он сам? Зачем его картина? Что нового даст она людям?

Александр уже ненавидел свою картину, ненавидел себя, ему казалось, что он настолько бездарен, что не способен выразить в красках то, что его мучит, что ощупью бродит в потемках его души.

И потом – эта фигура тачечника, которая заслонила для него весь мир. Зачем она? Почему преследует днем и ночью? Имеет ли право он, большевик, опускаться до такой частности?

В ушах у Александра до сих пор звучит хриплое, надсадное дыхание – будто у загнанной лошади. А ведь должна иметь место радость освобожденного труда, энтузиазм, самоотверженность и идейная направленность, о которых столько говорят и пишут. Где они, куда подевались? Растворились в повседневности? Превратились в нечто привычное, в рутину? Тогда – что это означает на практике? Недомыслие? Ложь во спасение? Возврат к прошлому? Или это лишь его гримасы?

Ответов не было, не получалось с ответом и в его "Калейдоскопе". А ведь художник должен отобразить в своем творчестве глубинную сущность происходящего, а получается сплошное верхоглядство.

Нечто подобное по сути и по форме творил и Марк, но у него первозданный хаос, громоздящийся в бесконечности, входил в русло и приобретал стройность заключенного в бетон потока. У Марка получалось посильнее, а если учесть, что весь этот поток как бы профильтровывался через толщу страниц Марксова "Капитала", то даже самому неграмотному и тупому крестьянину должно стать понятным, что представляет из себя строительство нового общества.

Но и Марк не чувствовал удовлетворения своей работой, и ему чего-то в ней не хватало. Часто он замирал перед полотном и повторял: "Не то… Нет, не то", отходил к другому полотну и там, закрыв глаза, размашистыми движениями набрасывал углем что-то уж совсем абстрактное.

Он, Марк Либерман, вообще был большой выдумщик, ему ничего не стоило набросать, не сходя с места, с десяток вариантов, каждый из которых мог стать настоящим полотном чего-то такого, что понимал лишь сам Марк и на что Александру пришлось бы потратить часы и дни упорного труда. Но из этих вариантов Марк выбирал самый невыигрышный, говоря, что в том-то вся и штука, чтобы из малопригодного сделать нечто потрясающее.

Своими вариантами он без жалости делился с другими, но Александр никогда ни одним не воспользовался, если писал картину самостоятельно, отдельно от Марка: его самолюбие могло быть удовлетворено лишь чем-то абсолютно своим. Он не завидовал Марку, его легкости, наоборот, она, эта легкость, все больше раздражала Александра, и он с тоской чувствовал, что они как-то незаметно отдаляются друг от друга, не мог понять, почему это происходит, причину искал в себе, но не слишком усердно, боясь, что она окажется весьма для него неприятной.

Часто по вечерам в мастерской собиралась молодежь, в основном те, с кем Александр и Марк подружились в командировке. Иногда до двадцати человек одновременно. Приносили с собой спиртное, какую-нибудь закуску, пили, читали стихи, спорили о путях советского искусства и литературы, судили-рядили, например, и о том, надо ли было разгонять лефовцев-рапповцев и прочих, которые хоть как-то отображали многообразие художественных методов, и сгонять всех в одну кучу. Или о том, что такое традиции, нужны ли они пролетарскому самосознанию, и кто сегодня важней для пролетариата: Мандельштам или Пушкин, Малевич или Суриков? – и большинством голосов приходили к выводу, что Пушкин и Суриков – всего лишь частные явления национального духа, выраженного в определенных условиях и определенным классовым языком, зато Мандельштам и Малевич – гении всемирности и всевременности.

Ругались, хрипли от крика, от дрянного табака, от мерзкой водки, от неопределенности, от раздвоенности, от непоследовательности тех, кто сидел наверху и решал за них, что и как им творить, от невозможности ответить даже самим себе на все вопросы.

Возницин встревал в спор лишь после второго-третьего стакана водки, когда в голове образовывалась легкость необыкновенная и все казалось простым и ясным, будто он был и не Вознициным вовсе, а комиссаром Путало, человеком, не знающим сомнений.

Но как только Александр открывал рот, так вечеринка считалась законченной, и все начинали расходиться по домам.

Впрочем, кто-нибудь всегда оставался – кто-нибудь из тех, кто или наклюкивался излишне, или жил далеко. А может, потому, что имелся диван, и нельзя было, чтобы он пустовал.

А потом, – как-то так само собой получилось, – Александр начал писать своего тачечника. Может, он не начал бы его писать, если бы Марк не стал подолгу где-то пропадать и если бы Иван Поликарпович, как-то застав Александра за этой новой работой, не поддержал его с неожиданным жаром, хотя и предупредил, что в самом сюжете нет ничего нового, новое нужно найти в человеке, и если это Саше удастся, то языком его картины заговорит сама эпоха.

Александр не пытался понять, что разумеет под эпохой старый художник, ему это было безразлично, для него важнее было понять, чего он сам ждет от своей картины и поможет ли эта картина найти ответы хотя бы на некоторые проклятые вопросы.