Читать книгу Amantes de Buenos Aires - Alberto S. Santos - Страница 10

На сайте Литреса книга снята с продажи.

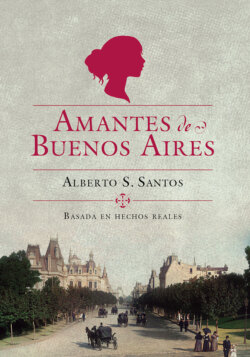

2 La Coruña, 1901

ОглавлениеMario cruzó la plaza de María Pita con tantas dudas como certezas. La certeza de que amaba a Marcela y de que haría todo lo necesario para cumplir la promesa que le había hecho días antes en Dumbría. No paraba de escribirle cartas en las que le juraba su apasionado amor. El amor que habría de unirlos para siempre. Era muy consciente de la necesidad de escribirlas. Finalmente, había llegado el momento que tanto había esperado.

Aspiró profundamente el habano que había comprado en la mejor tienda de tabaco importado de la ciudad y tosió varias veces por la aspereza del humo en la garganta; quien reparara más en detalle, habría percibido que no podía ocultar el nerviosismo que lo atormentaba. Prosiguió la marcha y miró de soslayo hacia la izquierda. Allá estaba la Escuela Normal. Sonrió levemente. Los recuerdos lo serenaron. Allí, nada menos que en el despacho de Joaquina Otaño Ermida, la enérgica directora a quien asistía en las tareas administrativas, le había dado el primer beso a la mujer que amaba. En ese momento, él tenía veintitrés años, y Marcela, dieciocho. Recordaba perfectamente el asombro y el estremecimiento con que ella había recibido aquel insólito beso, después de tantas charlas de fin de jornada y de los largos paseos a pie hasta la Torre de Hércules, que habían ido entretejiendo ambos corazones sin que ninguno de los dos lo percibiera. La súbita entrada de la directora en el despacho había cortado el arrebato de Mario y la perplejidad de la joven Marcela, que, asustada, pretendía explicaciones. Y él tenía tantas para dar. Sin embargo, en aquel momento, los pesados pasos en el piso crujiente que anunciaban la llegada de la directora no permitieron que se las diera. Pero al final del día fueron corriendo a la playa del Orzán y la revelación nació con el ocaso. A partir de entonces, del mundo que imaginaron y del pacto que celebraron, nunca más volvieron a ser los mismos.

El recuerdo le apaciguó el alma. Se detuvo en una tienda de espejos, donde se alisó el bigotito que le sombreaba el labio superior, se arregló el cabello, cortado recientemente, se acomodó el traje oscuro y echó un vistazo al reloj. Eran las once de la mañana, como se apresuraron a confirmar las campanadas de la iglesia de San Jorge. Pensó en el padre Berasaín, el jesuita que Marcela le había recomendado para aquella misión, y que había sido confesor de ella en la infancia. Y de las certezas regresó a las dudas. ¿El jesuita habría logrado convencer al padre Víctor Cortiella de sus propósitos?

La iglesia de San Jorge, a un lado de la plaza de María Pita, se apareció imponente, adelante, donde despuntaban varias construcciones a medio terminar, en el margen del rectángulo que formaba. El prelado ya estaba esperando, apoyado en el umbral, acompañado por un joven acólito. Era fácil reconocerlo: la larga sotana oscura y la calva que le cubría la mitad de la cabeza no dejaban lugar a dudas. El párroco, en cambio, era un hombre de su edad, tal vez algo mayor, de rostro redondo y con un aspecto aparentemente afable.

–Presumo que eres Mario Sánchez –se presentó el sacerdote, dando dos pasos al frente, con la mano derecha estirada para el saludo de cortesía.

–Mario Sánchez Loriga, a sus órdenes –respondió con un acento extraño, pero que no pareció sorprender al sacerdote, sino todo lo contrario, porque este se sonrió.

–¡¿Así que regresaste de tierras de Su Majestad?!

–Es verdad, padre Víctor. Y no imagina la nostalgia que sentía. ¡No hay nada como nuestra amada tierra!

–¡Ahora me cuentas todo! Berasaín me pidió que te recibiera. Tenemos una hora hasta la misa de mediodía. Tal vez un poco menos, pues todavía debo investirme y dar una ojeada a las lecturas del día.

Mario sonrió, diligente. El tiempo que tuviera para la charla era lo de menos, mientras consiguiese convencer al padre de sus objetivos.

–Vamos hasta la sacristía, allí estaremos más cómodos –indicó, concluyendo con una orden dirigida al acólito–: ¡Javier, ve a Oficios Varios a ver cómo andan las cosas!

El muchacho salió dando grandes zancadas, después de mirar a Mario de arriba abajo, con los ojos entrecerrados, como buscando algún recuerdo en su memoria. Mario arrojó el cigarro al piso y lo apagó vigorosamente con el zapato, no sin antes largar la última voluta de humo al aire primaveral, mientras pensaba que el rostro del acólito no le era del todo desconocido. En la esquina, lo vio desaparecer, se alisó el modesto bigote con el índice y el pulgar de la mano izquierda, para no impregnarlo de la nicotina que tenía en la derecha, y siguió al clérigo.

–¡Siéntate, por favor! Esa silla es vieja, pero bastante cómoda –lo animó Cortiella, indicando un asiento con un almohadón rojo.

Después, el clérigo se acomodó enfrente de Mario, en otra silla de apoyabrazos más grandes.

–Bien, ¡cuéntame tu historia!

–Una triste historia, padre. Nací el 8 de septiembre de 1869, en la calle Perillana, a las ocho de la mañana.

–¿Y no te bautizaron? –preguntó el cura, yendo directamente al grano, a sabiendas de que aquella era la principal preocupación de su visitante.

–Como le expliqué al padre Berasaín, ese sacramento no me fue concedido. Cuando nací, mi padre ya había fallecido. Nunca lo conocí.

Mario detuvo la explicación, mostrando un semblante apesadumbrado. Le entregó a su interlocutor un certificado de defunción y sacó un pañuelo del bolsillo, con el que se secó la parte inferior de los párpados. Víctor Cortiella analizó el documento en detalle antes de devolvérselo al recién llegado. Era una situación a la que nunca se había enfrentado con anterioridad; por eso, debía cumplir con todas las formalidades.

–¿Y tu madre no te bautizó?

–¡Así es! Poco después, mi madre se casó con un súbdito inglés, el profesor Dodds, que profesaba el protestantismo. ¡¿Lo ve, padre?! En verdad, se decía que durante la enfermedad de mi padre fue él quien le dio a mi madre apoyo y dinero para pagar los médicos y los medicamentos. Y no se lo recrimino. ¡Pobre mamá! Luego, comencé a darme cuenta de que ambos habían empezado a sentir un gran afecto mutuo, y que el señor Dodds hacía todo para agradar y complacer a nuestra familia. La religión fue el precio que hubo que pagar. Pero, en el fondo, siempre supe que mi madre era una verdadera católica. A veces, la veía visitar en secreto las iglesias católicas de Londres y refrenar los deseos de mi padrastro cuando este pretendía que yo me inclinase por el protestantismo.

Víctor Cortiella recordó que, hacía unos seis años, había advertido al Arzobispado de Santiago de Compostela acerca de las crecientes actividades de los evangélicos en la capilla que habían recuperado en la plaza Pontevedra. Aún no pasaban de cien, pero al párroco le preocupaba la seducción de la doctrina herética, que había contaminado las almas de varias alumnas de la Escuela Normal e incluso se acordaba de que una profesora del barrio de Monte Alto terminaba las clases con cánticos protestantes. Era un tema que seguía con atención y cuidado, y por eso debía cerciorarse de las buenas intenciones de ese nuevo candidato a la recta doctrina. No fuera él, por casualidad, un espía o incluso un mercenario.

–Solo viví en La Coruña hasta los ocho años, cuando mi padrastro se mudó a Londres con mi madre. No tuve otra alternativa. Allí trabajé en la fábrica de un hermano suyo. Siempre me trataron bien. De vez en cuando, volvía acá para visitar a mi familia, especialmente a mi tía Joaquina y a mi hermana Elisa.

–¿Y hace cuánto tiempo que regresaste definitivamente?

Mario tomó un pañuelo y se secó la transpiración del rostro y de las manos. Iba a responder, pero primero tuvo que tragar en seco porque le falló la voz. Finalmente, prosiguió:

–Hace cuatro años. Fui a vivir a casa de Elisa. Ella es mayor que yo y nunca abandonó la fe católica. Dio clases en varias escuelas gallegas, la última de ellas en Calo, en el municipio de Vimianzo. Además, jamás salió de Galicia. No fue con nosotros a Londres, se quedó en casa de la tía Joaquina para asistir a los cursos.

–¿Y puedo hablar con Elisa?

Mario curvó los labios, volvió a tragar saliva y a mostrarse apesadumbrado. Nuevamente se alisó el bigote y se aclaró la voz, mientras desviaba la vista a la derecha, hacia un punto imaginario en el techo.

–Lo lamento, padre Víctor. En este momento es demasiado tarde. Hace poco partió para La Habana, en el vapor Alfonso XIII.

Aunque el sacerdote notaba el nerviosismo del hombre, recordó haber leído algo sobre el asunto.

–Lo sé, leí la noticia de la partida del navío en La Voz de Galicia… Varios de mis feligreses también emigraron. La vida aquí no está fácil, con las huelgas de los trabajadores por la suba de los precios de los alimentos más básicos.

El año anterior, Víctor Cortiella había predicado desde el púlpito, con cierto grado de coraje, a favor de las peticiones de las asociaciones de tipógrafos, pintores, carpinteros, zapateros, albañiles y panaderos al Ayuntamiento para que se aboliera el impuesto a los productos de primera necesidad, cuya concesión terminaría al final de ese año.

–Vi a muchos huyendo a las Antillas, hambrientos. Apenas comían pan, y no siempre blanco y bueno. El precio de la carne aumentó, igual que el pan, el petróleo, el aceite, las papas… En fin, esto va a terminar mal –se lamentó el párroco, que incluso había tenido algunos disgustos a raíz de sus palabras, que subrepticiamente habían llegado a oídos de las autoridades religiosas y políticas.

Conocía muy bien la carestía y el hambre de los trabajadores, que se alimentaban con sopa, pan, o con el miserable compango, apenas un tentempié de pan con tocino, bacalao o sardina, si estaban baratos. En aquel momento, seguía alentando a los pobres trabajadores coruñeses que se agrupaban en el Sindicato de Oficios Varios a través de su acólito, que hacía de discreto intermediario.

Mario asintió con la cabeza, y se refirió a algunas de las manifestaciones obreras y motines que había visto en la ruta.

–Pero hablábamos de Elisa. ¿También se fue por la falta de trabajo?

–No exactamente –respondió Mario, ruborizándose ante aquella pregunta que no tenía prevista–. Elisa es una excelente maestra de escuela primaria. Tenía trabajo aquí y lo tendrá en Cuba, mucho mejor remunerado, por cierto. El problema fue otro: su salud. Estaba sumamente delgada y débil. Se pensó que tenía tuberculosis. Por cautela, los médicos le aconsejaron que cambiara de clima.

–Mmmh… Entiendo –Cortiella se rascó la calva, contrariado por la falta de una prueba tan esencial para el candidato a bautizarse.

Al verlo dubitativo, Mario continuó rápidamente:

–Pero a ella le debo lo más importante de mi vida. A lo largo de estos años, la convivencia con mi hermana y con Marcela, otra maestra con quien ella vivía y que despertó en mí el amor, me hizo regresar a la recta religión. Deseo profundamente casarme con Marcela, padre Cortiella… ¡Muchísimo!

–Comprendo. Y para eso precisas estar bautizado.

–Exactamente. Nuestras leyes no dejan alternativa. Pero crea que lo hago como opción de vida, pues, en mi corazón, siempre

me mantuve fiel a la doctrina de mi padre y de mis abuelos. ¿Me puede ayudar, padre?

Víctor Cortiella se rascó nuevamente la coronilla. Le parecía extraño no haber oído jamás hablar de aquella historia, a pesar de que conocía de vista a parte de la familia, que frecuentaba otra iglesia de la ciudad. Y el cuento de Londres le parecía algo tirado de los pelos. Pero pensó que, como la sabiduría ancestral decía, Dios escribía derecho en renglones torcidos, por eso, más allá de algunas omisiones o distorsiones, si la Divina Providencia había guiado a aquella alma hasta él, algún designio tendría planeado.

–Existen algunos obstáculos a superar. Solo es posible bautizarte a los treinta y un años, después de que los hechos que me contaste sean comprobados por el Arzobispado de Santiago de Compostela. Y tienes que aprender el catecismo.

–Y desde luego que lo haré con mucho gusto. Como debe imaginar, en Londres, rodeado de protestantes y ateos, nada me hacía rememorar a nuestro Dios. Pero deseo aprender, beber en las fuentes del catolicismo, la verdadera religión de mi patria. Quiero que las aguas del bautismo laven mi vergüenza. Además, la proximidad de mi hermana y de Marcela ya me ha iluminado. ¿Y usted, padre Cortiella, conoce Londres?

Mario entrevió un brillo en la mirada del sacerdote. Y mientras recordaba interiormente que Elisa y Marcela habían aprobado –la segunda con mejores notas que la primera– las materias de Doctrina Cristina e Historia Sagrada en la Escuela Normal, vio que el padre respondía afirmativamente, entusiasmado con el evocación de la visita que había hecho a la capital inglesa, después de terminar el curso de Teología y antes de ordenarse como presbítero. Había sido un obsequio de su padrino, también él un clérigo de mucha influencia en la diócesis, el que le había dado la posibilidad de conocer las ciudades europeas más importantes. Mario balbuceó algunas palabras en inglés y Cortiella respondió, divertido y orgulloso de sus conocimientos.

–¿Dónde se hospedó en Londres?

–En Picadilly.

–¿Sí? ¿Cerca del Hotel Italiano?

–Precisamente en ese hotel.

–¡Qué coincidencia! ¡Muchas veces estuve allí con el hermano de mi padrastro!

Desde la esquina del atrio de la iglesia de Santa Baia, en Dumbría, Marcela percibió el polvo que levantaban los caballos y la diligencia, que venían de la ciudad herculina con pasajeros, mercaderías y el correo.

Detrás de ella, discretamente, apareció un hombre de unos cuarenta años, el hijo de un rico aristócrata y banquero de la región, que había pasado a dirigir, con notorio éxito, los negocios familiares relacionados con la banca, el transporte de pasajeros y la explotación agrícola. Dueño de una viril belleza, era sumamente apetecido por las jóvenes y las mujeres solteras de las buenas casas de la región, que lo deseaban como consorte desde que había quedado viudo, tres años antes, sin tener hijos.

–¿Esperas otra carta de tu enamorado secreto?

Marcela se estremeció del susto y se ruborizó. Para recomponerse, comenzó a abanicarse.

–Buenas tarde tenga usted también, don Antonio. Sí, eso hago. ¿Y usted también espera correspondencia?

–¿Qué sucedió, Marcela? ¿Por qué me rechazaste así, sin ninguna justificación? Y tutéame, por favor, como habíamos quedado.

La maestra tragó saliva y dirigió la mirada al piso, sin responder.

–Creo que merezco una explicación. Estoy sumamente triste y decepcionado, pero dispuesto a comprender y a perdonar, si me das una buena razón, ahora que esa mujer se ha ido.

Marcela respiró profundamente, manteniéndose con la mirada baja y en silencio.

–¿No respondes nada? ¡Sabes muy bien que esa mujer era una mala influencia para ti! ¡Dónde se ha visto tanta cercanía! Apuesto que fue ella la que hizo de prisa ese arreglo con su hermano inglés, solo para alejarte de mí.

–Don Antonio, por favor…

–Sabes bien que es verdad. Incluso el pueblo estaba harto de ella. ¡Parecía que no tenía vida propia! ¡Conseguirse un macho y hacer su vida es lo que debería haber hecho! Por eso, creo que merezco una explicación.

–No hay nada que explicar, don Antonio. Lamento haberlo hecho ilusionar acerca de una futura relación, pero no debió olvidar que estaba de novia…

–¡¿De novia?! ¡¿De novia con un extraño?! ¡¿Con alguien que nadie ha visto jamás?! ¿Del que nunca me hablaste, ni siquiera cuando te besaba?

–¡Don Antonio, por favor! ¡Alguien puede oír! –lo interrumpió la maestra, ansiosa, mientras se protegía el vientre con la mano.

–¡¿Que alguien puede oír?! ¿Y qué hay de malo en que nos oigan? Todo el mundo sabe que me gustas y que fui personalmente a La Coruña a pedirle tu mano a tu bendita madre. Y para saber si podía contar con ella para ayudarte a cambiar de opinión. Fui a solicitarle su consentimiento para desposarte, querida…

–¡El amor no se compra ni se obliga, don Antonio!

–¡Sé que no! Pero si hay gente loca, capaz de matar para evitar nuestra relación, yo no me voy a quedar sentado. Recuerdas bien lo que sucedió después de que regresaste a mi casa para darle clases de Gramática a mi sobrina menor, ¿no es cierto?

Marcela recordó aquel episodio de principios de abril, en casa de don Antonio de Traba. Luego de terminar de darle la lección a la niña, cuando ambos pensaban que pasaría una hora y media en catequesis, la pequeña regresó más temprano, porque el cura estaba enfermo. La sobrina los encontró en la cama, en la habitación de don Antonio. Y a pesar de las amenazas del tío, en poco tiempo todos los compañeros se enteraron de lo sucedido y el asunto se convirtió en el tema predilecto de los lavaderos públicos de la aldea y de las charlas junto al fogón. Y, una o dos semanas más tarde, llegó también a oídos de Elisa, la maestra de la parroquia de Calo, a quien los vecinos llamaban “el Civil”, por su aspecto viril y su carácter un tanto tosco. Además, todos sabían que cuando Elisa iba a Dumbría a pasar los fines de semana con la maestra Marcela, lo hacía portando lo que llamaban “el despertador”, un revólver siempre listo para disparar. Y también llevaba un puñal y una navaja, escondidos debajo de las ligas.

Y con ese mismo revólver y después de recorrer al galope los once kilómetros que la separaban de Dumbría, Elisa se presentó frente a la casa de don Antonio y lo desafió a duelo.

–¡Si eres hombre, acepta un duelo! ¡Sabes que Marcela está de novia y buscas seducirla y manchar su nombre! ¡Esto debe limpiarse con sangre, cretino!

Don Antonio les pidió consejo a su padre, al médico Pomar y al sacerdote de la aldea. Y todos fueron terminantes en disuadirlo de aceptar el duelo, algo que era una ofensa para la ley divina, pues semejante tradición, ya fuera de uso, según su parecer, solo se podía llevar a cabo entre hombres.

–¡Esa mujer está loca! Cuando alguien se mete con su amiga parece un toro embravecido. Pero no vamos a manchar el nombre de la familia con su sangre. Hay otras maneras de resolver la cuestión, hijo mío.

Don Antonio renunció al duelo a disgusto, ya que habría preferido sacar a Elisa de su camino y que este le quedara libre para desposar a Marcela, como pretendía.

Sin embargo, no tenía idea del elaborado plan que las dos maestras habían concebido, cuando se dieron cuenta de que él estaba decidido a casarse con Marcela y que, con su poder y su influencia, las podía poner en peligro. Desafiar a la familia Traba era el camino directo hacia la desgracia.

En ese contexto, el plan que urdieron para hallar una salida diferente de la que inicialmente habían previsto era arriesgado. Pero el pacto estaba sellado y debían llevarlo hasta el fin.

La relación con don Antonio no había sido pacífica para ninguno de los dos. Marcela se resistía como podía a la seducción de las palabras de ese hombre diestro en el arte de conquistar, y a veces su espíritu dudaba, deslumbrado por las riquezas que él le exhibía con disimulada discreción. Solía ruborizarse, con remordimiento, cuando se descubría a sí misma admirando los rasgos rectilíneos de aquel rostro, y él la atrapaba con una sonrisa que la desarmaba. El aristócrata, por su parte, pasaba las noches enteras imaginando la forma de convencerla de sus propósitos. Y siendo el juego de seducción de resultado imprevisible, este se inició despacio y, poco a poco, fue haciendo que Marcela comenzara a vacilar respecto de la opción que debía elegir. Después de todo, ese era el camino normal en la vida de toda mujer: encontrar a un hombre y casarse. ¿Y qué más podría desear, cuando el hombre más poderoso de la región quería desposarla?

La relación entre ambos continuó y los recíprocos juegos de seducción, las palabras dulces, las sorpresas y los obsequios no se hicieron esperar, hasta que, una tarde de primavera, ella, incapaz de negarse, se dejó llevar hacia la blancura y el calor de las lujosas sábanas del cuarto de don Antonio y permitió que la carne de él se fundiera con la suya, como desde la Creación lo han hecho hombres y mujeres, por pasión, necesidad física o instinto de procreación.

Al final, mientras don Antonio sonreía, feliz de haber consumado su conquista, Marcela corrió al cuarto de baño, se miró al espejo y vio allí a una mujer con los cabellos desordenados y los ojos vacíos y húmedos. No se reconoció. La imagen le pareció un espectro de sí misma. Percibió que un torbellino le removía las entrañas y le perturbaba la razón. Puso la mano entre sus piernas y por primera vez sintió la viscosidad seminal y algo de sangre que se escurría entre sus dedos. Estremecida, empezó a lavarse y a limpiarse frenéticamente. Finalmente, se acurrucó en un rincón y comenzó a llorar, en silencio. Acababa de tener relaciones con alguien a quien no amaba. Y se dio cuenta de que por sus venas comenzaba a correr el intenso veneno del remordimiento.

El fin de semana siguiente, cuando Elisa regresó, no le contó enseguida su vergüenza. Ya se había arrepentido mil veces ante la imagen de santa Baia, en la iglesia. Pero su amiga advirtió que estaba rara, con la mirada perdida y que no escuchaba las preguntas que le hacía. Después de mucho insistir, Marcela, llorando, le confesó la verdad. Enfurecida, empuñando el revólver y a los gritos, Elisa no tardó en llegar hasta la puerta del pazo de los Traba, a retar a duelo a don Antonio, para lavar la honra de su hermano, que no se encontraba allí para poder defenderse.

–Lo recuerdo, don Antonio. Lo recuerdo bien. Pero lo que sucedió en aquella ocasión fue un error.

–No, Marcela. No hay errores en el amor. Yo te amo perdidamente. Tal vez sea débil al confesarlo así, de manera tan abierta. Pero no escondo lo que siento. Si no hubiera sido por mi padre y los demás, habría aceptado el duelo. Y todo estaría resuelto.

–¡Ay, Jesús, don Antonio! Eso ya no se estila… Y, además, alguien habría muerto. O estaría preso.

Marcela se quedó helada ante la posibilidad de que Elisa hubiese muerto de aquella forma. A pesar de saber que se había entrenado en el uso de armas para defenderse de los peligros de los caminos en aquellas tierras tan distantes de la civilización, siempre debía convencerla de refrenar su espíritu. Tener los nervios a flor de piel podía costarle la vida y echar por tierra todos los sacrificios por los que ya habían pasado.

–No habría sido la primera vez en mi familia. Y siempre salimos victoriosos. Sé muy bien cómo ganar un duelo. Y entre nosotros, el valor más importante es el honor. La prisión no dura para siempre en casos como este, principalmente cuando se tienen relaciones importantes. Recuerda bien lo que te digo: para mí, el honor está por encima de todo. Y siempre haré lo necesario para preservarlo en mi familia, por más extraña que parezca la forma de defenderlo.

–¿Esa es una amenaza, don Antonio? –preguntó la maestra, temerosa y sintiendo unas náuseas que la aturdían.

–No es una amenaza. Es una certeza –respondió él, bajando la vista hacia el vientre de Marcela, mientras los caballos empezaban a relinchar, una diligencia detenía su marcha, produciendo una nube de polvo, y un ruidoso grupo de chiquillos se aproximaba para acariciar y admirar a los animales. Marcela se sonrojó al mismo tiempo que se estremecía. ¿Qué quería decir don Antonio? ¿Qué sabía o qué sospechaba?

Cuando el cochero le entregó la carta, Marcela vio que el padre de don Antonio bajaba del carruaje. Sabía que había llegado de La Coruña, donde también había visitado a su madre. El humor del anciano don Manolo de Traba se puso peor que de costumbre al notar la presencia de la maestra, a quien le dirigió una mirada severa y cargada de desprecio. Aunque Marcela no tenía idea de lo que había conversado con su madre, no precisaba ser adivina para saber que esta le habría dicho que estaba profundamente en contra de la amistad de las dos maestras y, seguramente, hasta habría recordado que esa mala compañía había acelerado la muerte de su debilitado marido, Manuel Gracia Blasco, un valiente capitán de infantería en sus tiempos de gloria.

Pero muy probablemente su madre, de quien había heredado el nombre, no le hubiese contado al patriarca de los Traba que, no bien nació, en Burgos, y porque ella y su padre no estaban casados, la pusieron en un hospicio, donde jamás sintió el gusto de la leche materna ni conoció el cariño y el afecto de sus padres ni el calor del regazo materno. Allí creció luchando por sobrevivir entre las miles de enfermedades traicioneras que todos los días se llevaban a sus amigas a las estrellas, como le hacían creer, hasta que un día, con horror, descubrió que las sepultaban en el campo de atrás del hospicio, donde solía jugar. Jamás lo volvió a hacer, y a las novatas les dijo que aquel era el verdadero campo de las estrellas, adonde iban las niñas enfermas que nadie más volvía a ver, lo que le valió una enérgica paliza y una reclusión de un mes, que le impusieron aquellas mujeres feroces que dirigían el hospicio. Fue en esa ocasión cuando contrajo una neumonía que la dejó al borde de la muerte, y ni siquiera entonces los padres la fueron a ver para darle un beso o algo de afecto. Pero sobrevivió, igual que había resistido a todas las enfermedades que diezmaban a sus amigas.

“De eso tal vez no haya hablado mi madre”, pensó Marcela. Y, por el contrario, meditaba la maestra mientras caminaba apurada a su casa, de seguro le habría contado –para demostrar que la madre odiaba tanto a su amiga como ellas dos al rico padre de don Antonio– que ella y el padre, ya siendo una mujer hecha y derecha, la habían enviado, durante unos meses, a casa de unos familiares en Madrid, para que de una vez por todas terminara su amistad con Elisa. Marcela recién se había enterado de la decisión la víspera de la partida y, en medio de un ataque de nervios, le escribió a su amiga para contarle lo sucedido. El viejo debió hacer valer sus galones, intercambiar ácidas palabras y recurrir a lo mejor del glosario que había aprendido en el cuartel para impedir que Elisa se despidiera de Marcela, ante el temor de que ambas tuviesen un plan para huir del destino que le había impuesto a su hija.

Marcela miró hacia atrás y vio las dos siluetas a lo lejos, que doblaban la esquina en dirección a la casa. Su pensamiento volvió a don Antonio. “¿Será que el juego llegó demasiado lejos?”, se cuestionó. Habían sido días terribles, hasta convencer a Elisa de que no tenía que preocuparse de nada y que tan solo había cumplido el plan que ambas habían trazado, quizás arriesgando un poco más de lo debido. Pero Elisa estaba furibunda. No podía tolerar su infidelidad, aunque hubiese sido una sola vez. Habían discutido violentamente, a tal punto que los vecinos les habían golpeado la puerta.

Cuando se calmó, Marcela le confesó lo que la preocupaba.

–Elisa, estoy embarazada. No me vino la regla y tengo mareos. Y los pechos se me endurecieron.

La maestra se quedó muda, mirando a su amiga, con la mente nublada. Dio varias vueltas alrededor de la mesa, en un silencio sepulcral, llenó una jarrita con vino tinto de Berrantes y lo tomó de un trago, haciendo una mueca al final, mientras pensaba vertiginosamente en la noticia y sus consecuencias.

Marcela sentía miedo, el mismo miedo que la habitaba hacía más de una semana, desde el momento en que había tomado plena conciencia del estado en que se encontraba y con el que no sabía cómo lidiar. Finalmente, vio que su amiga se había sentado y lloraba compulsivamente. Se acercó y la abrazó. Elisa la abrazó también y se recostaron, tratando de dormirse juntas, una al lado de la otra, en posición fetal. Aunque no lo lograron, demasiado desconcertadas ante los acontecimientos.

–¿Te acuerdas de la primera vez que te vi?

–¡Claro que lo recuerdo! Fui a la oficina administrativa de la escuela y allí estabas tú, con una imagen tan bonita de la Virgen del Pilar frente a ti.

Elisa alzó las cejas al recordar el momento, cuando le explicó a Marcela que el pilar era, a fin de cuentas, una columna de jaspe que Nuestra Señora había dejado en la visita que le había hecho, antes de la Asunción a los Cielos, al apóstol Santiago, en Zaragoza. Se acordaba de que Marcela había sonreído ante la improbabilidad del acontecimiento, y también por lo bello de la leyenda y de la Virgen, a quien rezaba en los momentos de dolor en el hospicio de su infancia, cuando no le alcanzaban san José o santa Águeda, a quien había sido encomendada en su bautismo, recibido en aquel hospicio que tan malos recuerdos le traía.

–Sí, por eso te di ese bonito medallón de plata, con la Virgen en el centro, con su halo protector y el Niño Jesús en brazos, y dos ángeles protegiéndola.

–Nunca más me lo quité –respondió Marcela, acariciándolo con la mano derecha–. Pero no me parecen ángeles, tal vez sean dos “ángelas” –bromeó, acercando más su espalda al vientre de su amiga.

–Tonta, los ángeles no tienen sexo.

Luego de decir esto, Elisa permaneció en silencio por un rato. Finalmente, deslizó su mano sobre la delicada piel aterciopelada de su amiga, hasta alcanzar su vientre. Allí se dejó estar, acariciándolo como si protegiera algo sumamente precioso. Y en un susurro, repitió bajito: “Los ángeles no tienen sexo”. Y le besó suavemente los hombros y el rostro.

Marcela se enterneció y le retribuyó las caricias, besándole el cuello y lamiéndole los lóbulos de las orejas. Elisa se estremeció y se levantó incitando a Marcela a seguirla. Ya de pie, aproximó el brasero y comenzó a quitarle el camisón, despacio, mientras le mordisqueaba la piel. Bajó un bretel, después el otro, hasta que la dejó totalmente desnuda, y la abrazó. Del mismo modo, Marcela

le sacó la vestimenta a Elisa, mientras la acariciaba, de la forma que tanto le gustaba. Enseguida, comenzó a bajarle las ligas.

–No vas a necesitar esto, querida –le susurró al oído, mientras apoyaba el revólver en la mesa de luz, viéndola acompañar el movimiento con una sonrisa.

–No, tengo otras armas para ti.

Completamente desnudas, se abrazaron y se recostaron sobre las sábanas y los cobertores. Las manos de ambas enseguida buscaron la suavidad de la piel de la otra, deslizándose por los cabellos, bajando hasta los pezones, que se endurecieron en simultáneo, y luego hacia el vientre y los muslos, hasta que las manos descubrieron y entraron, sin prisa, como sabían hacerlo, en los montes de Venus, que se abrían generosos para recibirlas. Y a lo largo de las primeras horas de la noche repitieron aquel viejo ritual, como cuando se juntaban los fines de semana y en las vacaciones, con los cuerpos libres y abandonadas una a la otra, dejando que las manos, las lenguas y los atributos que Dios les había dado las llevaran a la conquista de los placeres que solo ellas conocían y deseaban, hasta que, extenuadas, se quedaban dormidas, una en brazos de la otra.

A la mañana siguiente, Elisa se levantó, preparó el desayuno y lo llevó a la cama, mientras esperaba que Marcela, perezosa, saliese del sopor nocturno. En verdad, Elisa se había despertado a mitad de la madrugada y no había logrado dormir más, por el miedo que, contrariamente a su carácter, la iba dominando.

–¿Qué te preocupa, querida? –preguntó Marcela, después de beber en silencio unos sorbos de achicoria, que se tomaba en reemplazo del café, mientras veía que su amiga estaba con el pensamiento ausente.

–Debemos apresurar el casamiento con Mario. Ahora, en tu estado, no hay otra posibilidad. ¡Vas a ser la comidilla de todos! Te van a crucificar en la plaza pública y te van a obligar a casarte con ese tonto de Antonio.

–¡No digas eso, Elisa! ¡No lo soportaría! Pero mira que él no es tan tonto…

–¡Por favor, Marcela! ¿Qué pasa? ¿Te gusta? –preguntó, con la sangre a punto de hervirle–. ¡Dime la verdad! ¡No hay lugar para dos…!

–Sin duda, es un buen partido para cualquier mujer. Pero a quien amo de verdad es a Mario, mi tontita –concluyó con una sonrisa enigmática–. Lo único que no sé es cómo puedo hacer para casarme con él.

–Tonta –replicó Elisa, con un enojo que se le fue disipando a medida que las ideas se reorganizaban en su mente–. Creo que yo sí.

–¿Lo sabes?

–Pasado mañana partiré en la diligencia para La Coruña y arreglaré todo con él. Está tan ansioso como tú –concluyó, con un guiño de complicidad.

–¿Y tú? ¿Qué será de la maestra Elisa, que les cae bien a tan pocos en esta tierra?

–Me iré a La Habana. Un vapor parte dentro de unos días para Cuba. Acá ya no hago falta. Verás que Mario te hará muy feliz. Lejos de aquí. Del otro lado del mundo, donde nadie conozca tu pasado. ¡Confía en mí, querida!

Si alguien les hubiese contado a los vecinos esta charla de alcoba, jamás le habrían creído. El domingo siguiente, los pobladores acudieron a la puerta de la casa de Marcela y la forzaron sin dudar, tan angustiantes y lacerantes eran los gritos que se oían en el cuarto. Hallaron a la pobre maestra de espaldas sobre un baúl y a su amiga Elisa apretándole el cuello con la mano izquierda y amenazándola con un hacha con la derecha. Hasta la cadena con el medallón de la Virgen del Pilar salió despedida, aunque, no bien los ánimos se calmaron con la llegada de los habitantes del pueblo, Elisa se apresuró en guardarla en un cajón.

La revuelta popular fue tan grande que nadie esperó a las autoridades. Echaron a Elisa de la aldea. Don Antonio, por su parte, recurriendo a sus trabajadores rurales, montó una estrecha vigilancia en todos los ingresos al pueblo. Elisa pasó a ser persona non grata en Dumbría. Mientras tanto, a pesar de las insistencias, Marcela no aceptó recibir a don Antonio en su casa ni fue a la de él para darle clases de Gramática a la sobrina, alegando que estaba muy cansada y avergonzada por lo sucedido. Y que tenía que prepararse para ir con su novio, pues no quería que él supiera de los trágicos acontecimientos de los que había sido protagonista. A partir de aquel día, a Elisa no se la volvió a ver nunca más en Dumbría. Corría de boca en boca que, por temor a la ira popular y a don Antonio, había emigrado a Cuba.

–¿Otra carta de tu novio? –preguntaron entre risas las mujeres del lavadero público, cuando vieron que Marcela regresaba de la diligencia.

–Sí, está muy feliz en La Coruña, preparando nuestro casamiento y la luna de miel.

Las mujeres sonrieron cómplices de la aparente felicidad de Marcela y también aliviadas porque ya no estaba cerca la sombra de Elisa, a quien, según decían, Marcela le tenía más miedo que cariño. Marcela era consciente de que cuanto les dijera a las mujeres del lavadero se esparciría como reguero de pólvora por toda la aldea. Por eso, les contaba pormenores acerca del noviazgo y del novio, que acababa de llegar de Inglaterra y que, a pesar de ser el hermano menor de Elisa y muy parecido a ella, era educado, culto y rico, y la llevaría de luna de miel a Portugal.

Marcela se quedó un rato más, para enterarse de los chismes, mientras la ropa sucia no paraba de lavarse.

–Y esa bruja, ¿qué se hizo de ella? ¿Desapareció finalmente?

–¿No saben? Partió en el último vapor para La Habana. ¡Ojalá que sea muy feliz en aquellas tierras!

–¿Feliz? ¡Que Dios me perdone, pero que la castiguen por todo el mal que hizo por acá! ¿Dónde se vio querer matar a nuestra maestra, una mujer tan bonita y delicada?

Marcela sonrió.

–Y llena de pretendientes. ¡Don Antonio de Traba, pobrecito! Dicen que anda hecho un despojo, porque le rechazó su pedido de matrimonio.

–Pero, cuidado, que él no es de quedarse quieto. Se dice que anda preparando alguna…

–¿Qué quieres decir? –preguntó preocupada la maestra–. Don Antonio no tiene por qué vengarse de mí. Nunca le prometí nada.

–No sé, no sé. Dicen que juró que va a pelear por lo que es suyo…

Marcela tragó saliva, se despidió apresurada y se fue a su casa, con la carta en una mano, la otra en el vientre y mirando en todas direcciones.

Mi novia querida:

Espero que te encuentres bien, por la gracia de Dios. Los días sin ti en La Coruña se hacen largos. Es como si a cada lugar que voy solo los recuerdos me castigaran por tu ausencia.

Hoy caminé por la plaza de María Pita, donde estudiaste y fuiste feliz. Donde paseé contigo y te besé a escondidas debajo de las arcadas en construcción. Todavía recuerdo al albañil que pasó justo después y nos asustó.

Ya hablé con el padre Berasaín. Tienes un confesor que te aprecia mucho y te manda saludos. Muy simpático y solícito, este jesuita. Me abrió las puertas y el corazón del párroco Cortiella, que ya inició los trámites para mi bautismo. No imaginas el asombro del hombre cuando notó que en una semana me había aprendido de adelante para atrás y de atrás para adelante el Catecismo de Astete, que él mismo me prestó, y le dije que tú fuiste mi maestra. Y es verdad, eres mi maestra en todo lo que me hace feliz, sobre todo en el arte de amar, por eso, no fue nada difícil ser catecúmeno de tan bella catequista.

También te quiero informar que ya tenemos madrina de casamiento: Jacoba Loriga, una prima lejana de mi pobre madre, un amor de mujer, que no se acuerda de mi nacimiento, pero que quedó muy conmovida al saber que, finalmente, tiene una familiar que no se olvidó de los pobres parientes que se quedaron aquí luchando por sobrevivir. Y por supuesto me encontró muy parecido a mi hermana, a quien no ve desde hace quince años. Lo único que no le gustó es que sea un hombre tan adicto al tabaco. Le tuve que contar que Elisa partió recientemente a La Habana, pobrecita, para ganarse la vida donde le dieran un trabajo y el cariño que tanto precisa. Y que este vicio del tabaco lo adquirí en Londres, donde está de moda y no hay hombre que se precie que no fume un buen puro.

Solo nos falta el padrino, aunque, si no hubiera nadie, el padre Cortiella ya me aseguró que el sacristán nos hará ese honor. A fin de cuentas es el padrino de casamiento de media feligresía, cada vez que no hay voluntarios.

Mi bautismo se fijó para el día 26 de mayo a la tarde. No te invito al sacramento porque tienes cosas más importantes que hacer.

Pero te espero aquí inmediatamente después. Avísales a todos que vienes a La Coruña a casarte conmigo y no te olvides de traer el respectivo permiso de trabajo, para que no haya problemas como aquella vez que fuiste a dar exámenes a Santiago y nos quedamos paseando por allí.

Tuyo, ahora y para siempre,

Mario