Читать книгу Роман с фамилией - Александр Кердан - Страница 3

От первого лица

Оглавление«Фамилии с потолка не берутся», – любил повторять мой дед Иван.

Фамилия, доставшаяся мне не с потолка, а от деда Ивана, была непонятна и заковыриста. Откуда взялась?

Мой дед Иван в столыпинскую реформу вместе с родителями переехал на Южный Урал из полтавского села с «красивым» названием Кобеляки. Это село до сих пор стоит на слиянии речек Ворскла и Кобелячка, теперь уже в «незалежной» Украйне. Однако в самой фамилии ничего украинского, малоросского не обнаруживалось… То ли дело – Дуля, Небаба, Перебийнос, Сучак, Недайборщ… А тут – Кердан!

В Таращанском уезде, что неподалёку от Киева, с восемнадцатого столетия известно большое село с названием Керданы. Может, кто-то из пращуров был его основателем? Но этимологию фамилии это всё равно не объясняет. Что за корни: «кер» и «дан»? Может, произошло родовое прозвище от «скирды», ведь дед и прадед были крестьянами? А может, от «кордона»? Если верить семейной легенде, предки предков вышли из Запорожской сечи. А казаки всегда селились на границе, у края, который и самой Украине имя дал…

Мой друг, поэт и антрополог Салим Фатыхов из Челябинска, нашёл в одной летописи упоминание о некоем аланском князе Кердане, который во времена оны пришёл на Хортицу со своими воинами и стал одним из основателей Запорожской сечи.

– Вероятно, в основе твоей редкой и древней фамилии лежит имя далёкого прародителя, выделявшегося среди сородичей мужеством, являвшегося предводителем своего племени, – предположил он. – Имя это – Кер или Гер – из поколения в поколение хранилось, оберегалось, символизировало социальный статус обладателя. Да что там! Сам Геродот мог получить своё имя в соответствии с этой священной традицией. Возможно, две с половиной тысячи лет назад кто-то из твоих пращуров был вождем или царским отпрыском знатного эллинского дома гераклидов. Если это так, то твоими древними предками являлись Алкей, сын немифического Геракла, Сард, правнук Алкея, внук Бела, сын Нина, или же Кандавл… Все они относятся к лидийской прагреческой этнической ветви, которую поработили персы в пятом веке до нашей эры, разрушив державу Креза. Родоначальниками твоей фамилии могли быть выходцы из Персии, потомки великого царя Кира, который вёл войны с греками, мидянами, ассирийцами, арамейцами…

Рассуждения Салима о столь благородном происхождении моих пращуров позабавили:

– Да какие вожди, цари, герои? Предки мои – от сохи, обычные крестьяне.

– А ты не спеши с выводами. Кто знает, какие тайны скрывают столетия? Возможно, первоначально и фамилия твоя звучала иначе. Скажем, Кирдан?

– Это вполне вероятно.

– Тогда она могла быть самоназванием рода, желающего подчеркнуть своё этническое происхождение. Допустим, её придумали жители города Кирены. Впрочем, возможно и обратное: сама фамилия произошла от места обитания. Например, твои предки могли жить в городе Кардио, который находился за пределами Геллеспонта или на греческом острове Керкиру. Ты только прислушайся, какая песня звучит в твоей родове! Санскритское «кер», означающее «камень, земля, корень», это праформа русского слова «герой» и европейских титулов: «герцог», «герольд»…

– Ну, а «дан» откуда взялось?

– Думаю, это наследие древнешумерского «тан», означавшего «небо».

– Выходит, в имени моём – земля и небо…

– Ну, что-то вроде того… – согласился Салим.

И хотя в родственные связи с шумерами, персами, греками, мидийцами и прочими древними народами верилось с трудом, разговор с Салимом подтолкнул меня к новым поискам.

В Интернете обнаружилось ещё несколько моих однофамильцев из разных стран: французский футболист Марсель, испанский теннисист Альварес, заместитель министра нефти и газа Ирана по имени Али. Упоминались и древнеарабский философ Кердан, и даже мифический Кирдан-Корабел – герой эльфийских хроник у одного из последователей Толкина… Наконец, отыскался целый графский род из окрестностей Барселоны, среди отпрысков которого были и испанские маршалы, и епископы, и даже королевские бастарды…

Все эти неожиданные однофамильцы и география их проживания ещё больше сбивали с толку. А может, Салим прав, и наделение людей той или иной фамилией имеет некий вещий смысл, уходящий корнями в глубокую древность? Не зря же мой дед-простолюдин так любил свою присказку! Наверное, фамилия и впрямь не берётся с потолка, а самым тесным образом связана не только с судьбой рода, но и с исторической памятью людей, некогда носивших её, ибо так или иначе она аккумулирует в себе опыт предшествующих поколений.

Может, вовсе не случайно среди моих пращуров – тягловых землепашцев и хлеборобов – были строители церквей, кадровые военные, учёные, инженеры, учителя, врачи?… Судьба разбросала сородичей по всей земле: Россия, Мексика, США, Италия, Украина, Узбекистан, словно подтверждая, что мир человеческий велик и мал одновременно, что всё в нём взаимосвязано и взаимообусловлено, а прошлое, настоящее и будущее неразделимы.

Значит, вовсе не надо изобретать машину времени, чтобы узнать, что случилось задолго до моего рождения. Надо только прислушаться к голосу души, довериться памяти сердца и в луче тревожного лунного света отдаться на волю снов сознания, уносящих меня, подобно героям Марселя Пруста и Джека Лондона, в путешествие по реке времени, в глубины мирозданья, к истокам моей загадочной родовы…

* * *

– Ты, Васька, шибко нос не задирай… – наказывала бабушка Ефросинья Павловна своему четвёртому сыну и моему дражайшему дяде Василию Ивановичу Кердану, только что с отличием окончившему Челябинское военное автомобильное училище.

В нашем шахтёрском городке Коркино, что в двадцати пяти километрах южнее областного центра, они сидели на завалинке дедовского «насыпного» дома, в три окна взирающего на перекрёсток «бунтарской» улицы Степана Разина с «географической» улицей Западной.

На дворе стоял 1957-й. На дяде слегка топорщился парадный, ещё не обмятый, двубортный «жуковский» мундир с тусклыми латунными пуговицами и переливающимися золотом погонами. На правой стороне груди «бычий глаз» – знак об окончании среднего военного учебного заведения. На погонах – сбывшаяся курсантская мечта: две маленькие, но такие ослепительные лейтенантские звёздочки. Завершали амуницию синие габардиновые галифе с красным кантом, хромовые сапоги, надраенные до зеркального блеска, офицерская фуражка с чёрным околышем и краснозвёздной кокардой… Дяде есть от чего загордиться. На кривых улочках «старого» Коркино, где жмутся друг к другу, как кутята, низкорослые хибары с маленькими, подслеповатыми окнами, у жителей основной наряд – фуфайка да стоптанные башмаки, а то и обычные калоши…

Но бабушка – непреклонна и строга.

– Ты, Васька, шибко нос не задирай… – многозначительно ткнула она в пространство указательным пальцем с заскорузлым, надтреснутым ногтем. – Твой батька тоже не из простых – ехрейтор конной разведки…

Василий Иванович хмыкнул, но смолчал. Его батька и мой дед Иван Яковлевич Кердан в Первую мировую и впрямь сделал карьеру – дослужился до ефрейтора. И в словах Ефросиньи Павловны никакой иронии нет. Пехотный полк образца девятьсот четырнадцатого года – это несколько тысяч человек, а во взводе конной разведки – всего двадцать сабель, и среди этих отборных кавалеристов звание ефрейтора присваивалось лучшему. Так что Ефросинья Павловна права: далеко новоиспечённому «летёхе» до фронтового геройского разведчика!

Дед Иван был и впрямь «не из простых»: участник трёх войн, пахарь и каменщик, плотник и столяр, стекольщик и сапожник, словом – мастер на все руки, к тому же – весельчак и балагур, игравший на нескольких музыкальных инструментах. Чтобы послушать его озорные частушки, прибаутки и затейливые балалаечные коленца, знакомые, возвращаясь с ярмарки, делали кругаля вёрст по двадцать. Он и детей своих выучил игре на гитаре, мандолине, балалайке, домбре…

Узнать деда я не успел – он умер, когда мне и года не было. Причина скоротечной болезни простая – съездил на рыбалку на речку Течу, что берёт начало из озёра, возле «почтового ящика Маяк» – комбината по изготовлению ядерного топлива в городе Озёрске Челябинской области. В 1957 году там произошла крупная авария, а попросту – взрыв и выброс «секретной» в ту пору радиации. Об этом простым людям, понятно, ничего не сообщили…

Только в конце шестидесятых поставили возле Течи знаки радиационной опасности – жёлтые треугольники с чёрными, сходящимися к центру сегментами и повесили таблички, предупреждающие о запрете ловли рыбы и купания. Я видел эти отпугивающие знаки много раз на трассе Челябинск – Свердловск.

Но и без них южноуральцы давно уже не ловят расплодившихся, весёлых пескарей в отравленной речке, берега которой буйно заросли красноталом, а водители, оказавшись поблизости, жмут на газ, стараются поскорее уехать прочь.

…Мама рассказывала, что дед, незадолго до смерти, взял меня на руки и сказал печально: «Сашка, ты ж меня помнить не будешь…»

Я в самом деле не помню его. Разве что неведомым образом сохранилось ощущение от прикосновения его жёсткой, как сапожницкая дратва, щетины, такой же седой, как та, что теперь растёт у меня…

* * *

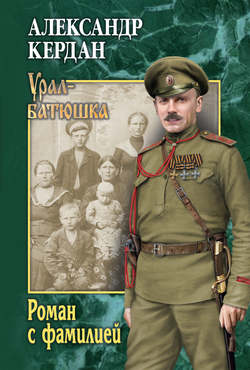

Вглядываюсь в фотографию деда Ивана. Силюсь вспомнить его живым. Не получается. А вот дедушкиного старшего брата – Антона Яковлевича помню, хотя видел его лишь однажды, когда мне было чуть больше четырёх.

…Первомай шестьдесят первого выдался на Южном Урале тёплым и солнечным. С раннего утра в воздухе витали, перемешиваясь друг с другом, запахи цветущих яблонь, угольной пыли от недалёкого разреза и берёзового дыма из труб частного сектора – хозяйки вовсю топили печки, готовя праздничное угощение.

Мы с мамой отправились навестить родственников. Они жили неподалёку от дедовского дома. По крестьянской привычке, оставшейся с хуторских времён, нарочно так и строились, чтобы быть поближе к родне.

Антон Яковлевич, сухонький старичок в серой, потрепанной фуфайке, надетой на голое тело, сидел на завалинке своей насыпной хибары и курил «козью ножку», скрученную из обрывка старой газеты. На скуластом, малоподвижном лице его выделялись неожиданно живые, кажущиеся чёрными глаза с хитроватым прищуром и топорщились лихие «будённовские» усы, а реденькие седые волосы, напротив, казались прилизанными. Широченные солдатские галифе были заправлены в шерстяные носки грубой вязки, надетые явно не по погоде. Самодельные тапки из толстой, блестящей, как антрацит, кожи как будто служили наглядной демонстрацией для потенциальных покупателей. Но интерес у меня вызвали вовсе не тапки, а висящие на фуфайке в ряд четыре Георгиевских креста…

Мама поздоровалась с Антоном Яковлевичем и легонько подтолкнула меня к нему. Я, продолжая пялиться на кресты, осторожно приблизился и как можно громче и чётче сказал:

– Здравствуйте, дедушка!

– Здоровеньки булы, родственнички! – проскрипел он, как не смазанная дверь, глубоко затянулся самосадом и погладил меня по голове. Рука у Антона Яковлевича, с виду худая, жилистая, оказалась тяжёлой и как будто придавила меня к земле. От неё пахло табаком, сапожницким варом и кожей.

Распахнулась калитка. Выглянула баба Маня – жена Антона Яковлевича, рыхлая, необъятных размеров женщина без возраста, в выцветшем ситцевом платье и такой же косынке, завязанной по-казачьи – узлом на лбу. Она приветливо кивнула маме и тут же слезливо, с каким-то непонятным надрывом заныла:

– Тоша, сколько раз повторять: сыми кресты, сыми… Посодют…

– Не посодют, – выпуская сизые клубы едкого дыма, хмуро возразил Антон Яковлевич.

Свои кресты он получил в Первую мировую и выслужился из нижних чинов в казачьи офицеры – не припомню только: то ли в хорунжие, то ли в сотники, а может быть, даже и в подъесаулы… Фотография его «при погонах» не сохранилась, а спросить о чине теперь не у кого: нет в живых ни самого Антона Яковлевича, ни моей мамы…

Однако остался в памяти её рассказ, что в Гражданскую воевал дядька Антон сначала за белых, а в конце восемнадцатого года прямо на поле боя, совсем как в кино, встретился он с моим дедом, который и переманил его со всем эскадроном к чапаевцам, в кавалерийский полк имени Степана Разина. Так что Гражданскую войну закончил Антон Яковлевич уже красным командиром.

Был ли он таким фартовым или просто умело держал нос по ветру, но репрессии тридцатых годов не коснулись ни самого Антона Яковлевича, ни его семьи. Перед самым раскулачиванием он быстренько распродал своё большое хозяйство, паровую мельницу и скот, рассчитал наёмных работников и уехал из хутора Николаевки на Кубань. Там и переждал лихие времена и только в конце пятидесятых вернулся на Урал. Но и здесь почему-то задержался недолго, снова переехал, на этот раз в Ростовскую область. Ушёл из жизни он в середине семидесятых, почти столетним старцем, намного пережив и моего деда, и бабу Маню, и даже собственных детей…

Мой дед Иван в тридцатом не последовал примеру Антона Яковлевича, остался на хуторе, хотя о грядущем раскулачивании и необходимости поскорее избавляться от «частной собственности» его заблаговременно предупреждал шурин – бабушкин младший брат Трофим Павлович Возилов.

* * *

Возиловы – выходцы из Могилёвской губернии, из городка Пропойска, который в сорок пятом переименовали в Славгород, дабы стрелковую дивизию, отличившуюся во время знаменитой операции «Багратион» и заслужившую право получить почётное наименование в честь освобождённого города, не называть гвардейской Пропойской…

В этом самом Пропойске в середине девятнадцатого века бабушкин дед Федот, мещанин, по прозвищу Возило работал перевозчиком на реке Сож. Сначала у него была простая лодка, потом он построил паром. Дела пошли так успешно, что он смог скопить денег и выкупить у местного помещика свою невесту – крепостную девку Степаниду. У них родилось трое детей, из которых до взрослых лет дожил только Павел Федотович – мой прадед. Перед Первой мировой Возиловы, так же как Керданы, перебрались на Южный Урал, в соседнее с хутором Николаевкой село Кислянку Челябинского уезда Оренбургской области[1].

Павел Федотович к тому времени был уже женат на Марии, моей прабабушке, и занимался строительством церквей. Одна из них, спроектированная и возведённая под его началом, стояла в центре Кислянки. Она была построена без единого гвоздя и так искусно, что не нуждалась в специальном отоплении – тепло в ней и в зимние холода сохранялось за счёт особой вентиляции воздуха, поступающего из подвалов, таких вместительных, что по ним можно было проехать верхом на лошади. Звон колоколов, по воспоминаниям старожилов, был слышен на много вёрст окрест. Когда же в тридцать шестом году пришло распоряжение разрушить церковь, то даже тракторами не сразу смогли растащить её бревна…

Но это случилось много позднее. А в начале века первые жители Кислянки – переселенцы из Белоруссии: Возиловы, Валетовы, Халуга, Киселевы, Куцабовы, Буренковы на берегу речки Чёрной вырубали берёзовые колки, рыли колодцы, строили саманные домики и землянки, сеяли рожь, пшеницу, овес, выращивали картофель и, как было сказано в Святом Писании, плодились и размножались…

Вскоре после переезда на Урал Павел Федотович Возилов овдовел и уже через год привёл в дом молодую жену Анастасию. Его пятерых детей она, подобно злобной мачехе из сказки, сразу невзлюбила: шпыняла и придиралась по каждому пустяку. А когда появилась своя дочь Александра, все заботы о младших братьях Петре и Трофиме, хлопоты по хозяйству мачеха и вовсе переложила на падчериц – мою будущую бабушку Фросю и её сестёр: Христину и Фёклу. Особенно тяжело Фросе пришлось, когда сёстры вышли замуж и переехали жить к своим мужьям: Христина – к Евдокиму Долданову в село Чудиново, а Фёкла – к Алексею Комиссарову в Челябинск. Павел Федотович много ездил по уезду, и Фрося оставалась единственной защитой младшим братьям. Она, по сути, и заменила им мать.

Судьбы у бабушкиных братьев и сестёр в дальнейшем сложились по-разному.

Мамина крёстная – тётка Христина, в честь которой маму и назвали, прожила долгую жизнь, но очень трудную, изобилующую скорбями и болезнями. Осенью сорок второго она получила похоронки сразу на двух сыновей: Константина и Василия. Один из них был лётчиком, другой – танкистом, а погибли в один день. Христина Павловна от горя ослепла, так, незрячей, и доживала свой долгий век на попечении своей младшей дочери Клавдии, работавшей завучем в одной из коркинских школ.

Вторая бабушкина сестра – Фёкла умерла в тридцатилетнем возрасте от какой-то скоротечной хвори. Её пятеро детей выросли с мачехой, и о судьбе их долгое время ничего не было известно. Только в девяностых годах прошлого века моя мама смогла разыскать в белорусском Бресте одну из дочерей Фёклы – свою двоюродную сестру Анну Деркач и переписывалась с ней вплоть до своего ухода.

Бабушкин брат Пётр ещё совсем юным отправился на заработки в Среднюю Азию, где прокладывал первые железные дороги. В Чимкенте он и обосновался навсегда: построил дом, вырастил троих детей и благополучно дожил до девяноста лет.

А самому младшему – Трофиму выпала военная планида. В двадцать четвёртом он окончил курсы красных командиров и довольно успешно продвигался по партийной линии и как-то не особо якшался с деревенской роднёй. Но в тридцатом, несомненно рискуя карьерой, всё же приехал в Николаевку и предупредил родственников о грядущей коллективизации, советовал поскорее всё имущество распродавать.

Мой дед, как известно, не послушался шурина и даже рассердился на него. После отъезда гостя выговаривал бабушке:

– Хорошо братцу твоему рассуждать: у него ни ребёнка, ни кутёнка, а у меня пятеро по лавкам, и все есть просят… Тоже удумал советовать – продай, уезжай… А куда? Кому мы нужны? – Он окинул взглядом подворье. – Да и рассуди, мать, какие мы кулаки? Сами ведь из батраков вышли. Богатства такого, как у брата Антона, вовек не видывали, сезонных работников с семнадцатого года не нанимали да и земли осталось всего шестнадцать десятин, лошадь да две коровы…

Бабушка кивнула, дескать, всё оно так, а дед продолжал вслух рассуждать:

– Опять же, и это хозяйство не бросишь! Жалко! Всё ведь своим горбом нажито!

– Ладно, Ваня, – подала голос бабушка, – если ты так решил, остаёмся! На всё воля Божья… Авось с малыми детьми не тронут…

Плохо понимала бабушка законы новой жизни. Тронули! Сослали на поселение в село Малый Нарыс Уватского района Омской области, что затерялось в дикой югорской тайге, вёрст на сто пятьдесят севернее Тобольска.

Связь с Трофимом Павловичем Возиловым с той поры по понятным причинам оборвалась. Только в середине пятидесятых, после смерти Сталина, мои родственники и узнали, что Великую Отечественную войну Трофим Павлович окончил подполковником, лектором политотдела гвардейской армии. В пятидесятые годы, уже полковником, он преподавал в Военно-политической академии имени В.И. Ленина, на том самом факультете, на котором сорок лет спустя довелось учиться мне.

Среди родни, насколько я помню, дядя Троша, Трофим Павлович, благодаря то ли его воинским заслугам и положению, то ли доброму нраву и рассудительности всегда пользовался непререкаемым авторитетом. И даже имя его произносилось с придыханием.

Трофима Павловича, так же как и дядьку Антона, я видел всего раз. Эта памятная встреча случилась во время нашей с мамой поездки в Москву, за год до того, как мне пойти в школу.

* * *

…Дом Возиловых в подмосковном Домодедове мы отыскали не сразу. Долго блуждали по дачному посёлку среди типовых столичных дач, пока наконец не набрели на него.

Показавшийся мне огромным, особняк, рубленный из вековых сосен, стоял на высоком каменном цоколе и был окружён забором из штакетника. Из-за него мы с опаской оглядели просторный двор с вытоптанной в центре травой и собачьей будкой у забора – вдруг да выскочит собака. Но собаки не было в будке, и, очевидно, уже давно: обрывок цепи у будки проржавел и пророс травой.

В глубине двора стоял деревянный гараж на две машины. Его ворота, обращённые к нам, были распахнуты. Одно место в гараже пустовало, на втором стояла новенькая, двадцать первая «Волга» серого цвета. В моторе копался молодой мужчина, в узких, по-стиляжьи укороченных брюках и модной, клетчатой рубашке.

Мама отворила калитку. Мы вошли и поздоровались.

Мужчина обернулся к нам и, не ответив на приветствие, недовольно спросил:

– Вам кого?

Мама назвала себя, спросила, дома ли Трофим Павлович.

Молодой человек оказался маминым двоюродным братом Володей. Мне показалось, что он не рад нам, и это меня удивило: в нашем маленьком городке гостей всегда встречали радушно.

После, повзрослев, я научился понимать москвичей, чьи дома-квартиры в советское да и постсоветское время служили наподобие «караван-сараев», где едва ли не каждую неделю гостили какие-нибудь близкие или дальние родственники, знакомые, сослуживцы, приятели и другие нежданные гости… Но в ту пору меня, мальчишку, задело, что Володя даже не попытался скрыть своего недовольства. Захотелось развернуться и уйти, но мама крепко держала меня за руку.

– Отец! – крикнул Володя. – К тебе пришли!

На пороге появился высокий, статный, с неестественно прямой спиной старик в защитной рубашке без погон и широких домашних брюках, лицом похожий на мою маму: высокий лоб и брови вразлёт, глаза – голубые, добрые. Следом за дядей Трошей вышли его жена, в китайском халате с крупными ярко-красными цветами на жёлтом поле, и младший сын Леонид в такой же клетчатой рубашке, как у Володи. Только у Леонида вместо правой кисти был чёрный протез. От мамы я уже знал, что Леонид, ещё мальчишкой, нашёл гранату, оставшуюся в Подмосковье после войны. Граната взорвалась. Леонид от осколков чуть не погиб. Выжил, но потерял руку. Он, несмотря на своё увечье, оказался улыбчивым и доброжелательным.

От его открытой улыбки и ещё от того, что Трофим Павлович с неподдельной радостью обнял маму, а мне, как взрослому, пожал руку, первое неприятное ощущение быстро улетучилось.

Трофим Павлович тут же повёл нас на экскурсию по своим владениям: огороду, яблоневому саду и примыкающему к нему сосновому бору.

– Целый гектар леса, – со значением и не без гордости сообщил он маме.

Пахло нагретой хвоей и живицей. Мачтовые сосны, светясь на солнце золотистой корой, весело покачивали над нами могучими кронами.

Ещё мне запомнилась большая гостиная с блестящим самоваром в центре круглого стола, накрытого бархатной скатертью вишнёвого цвета, с толстыми кистями и бахромой по краям, старинные немецкие комоды с резьбой и стрельчатыми, гранёными стёклами на дверцах.

Мы пили чай из стаканов в потемневших серебряных подстаканниках с узорчатым орнаментом, копирующим трёх богатырей с картины Васнецова. Перед нами стояли хрустальные блюдечки с душистым крыжовниковым вареньем золотисто-зелёного цвета. Каждая ягодка при надкусывании взрывалась во рту, наполняя его кисловато-сладким сиропом. Очень вкусно! И чай, необычно насыщенный, настоянный на травах, обжигал губы. Трофим Павлович, его жена и моя мама вели тихий, неспешный разговор, изредка поглядывая на меня.

Трофим Павлович как будто между делом спросил, умею ли я читать и считать.

– Умею, – заверил я и тут же получил задание решить несложную арифметическую задачку, с которой довольно быстро справился. Трофим Павлович поинтересовался, знаю ли я наизусть какие-нибудь стихи, и я громко и без запинки прочитал лермонтовское «Бородино».

– Молодец, – похвалил он, – за знание классики ты заслуживаешь поощрение. Проси, чего хочешь?

Я потупился, не зная, что сказать.

– Дядя Троша, покажите, пожалуйста, Саше ваши ордена, – пришла мне на выручку мама.

Трофим Павлович принёс из кабинета резную деревянную шкатулку, доверху полную наград: орден Ленина, три ордена Красного Знамени, ордена Отечественной войны двух степеней, орден Красной Звезды, медали…

Названия орденов мне тогда были неизвестны, я восстановил их позже, по фотографии Трофима Павловича, на которой он запечатлён в парадном мундире. Но ещё тогда, в детстве, держа его награды на ладошке и внимательно рассматривая их, хорошо запомнил «тяжесть» орденов и краски разноцветной эмали.

Напоследок Трофим Павлович спросил меня, кем я хочу стать.

– Офицером, как дядя Вася, как вы… – смущаясь, ответил я.

– Будешь! – предрёк Трофим Павлович и добавил неожиданно: – А не поступишь в военное, иди на философский…

1

В середине XX века Кислянка отошла к Целинному району Курганской области.