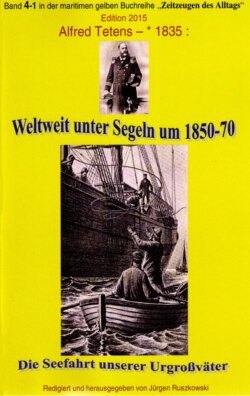

Читать книгу Weltweit unter Segeln um 1850-70 – Die Seefahrt unserer Urgroßväter - Alfred Tetens - Страница 6

Zweite Reise 1853 auf Dreimaster WINTERTHUR

ОглавлениеIch ward erst dann wieder in die nüchterne Wirklichkeit versetzt, als ich aufs Neue Schiffsplanken unter den Füßen fühlte, die Befehle des Kapitäns über Deck schallen hörte. Das war zu Beginn meiner zweiten Reise 1853. Der in Bremerhaven erbaute Dreimaster WINTERTHUR sollte seine erste Fahrt unter Hamburger Flagge machen. Der Abschied von den Lieben wurde unendlich schwer; meine Mutter und Geschwister waren beim Auslaufen des Schiffes anwesend. Während ich verschiedene, meist völlig nutzlose Arbeiten verrichtete, um nur den tränenvollen Blicken der Meinen zu entgehen, klopfte mein Herz so heftig, als wollte es seine Hülle gewaltsam sprengen.

Endlich war der qualvolle Augenblick vorüber. Abschiedsrufe und Kommandos erschallten. Mit einer stolzen Wendung setzte sich unser Schiff langsam in Bewegung und schon nach einer halben Stunde entschwanden die klaren Umrisse des Strandes mit all den uns teuren Personen unseren Blicken. Vom Mast herab sah ich noch lange das flatternde Taschentuch der trauernden Mutter. Nach einer sehr stürmischen Reise erreichten wir den imposanten Hafen von Liverpool, wo die Einnahme einer für Kalkutta bestimmten Salzladung erfolgen sollte. Unsere Arbeit wurde von plötzlichem Gegenbefehl unterbrochen, der uns anwies, das bisher eingeschaufelte Salz wieder zu löschen. Wir wurden hierauf mit Stückgut nach Melbourne bestimmt. Merkwürdigerweise wird die bedeutende Kursveränderung von dem Matrosen kaum beachtet. Seine Gedanken, die bei Beginn der Reise etwa mit Indien sich beschäftigten, machen sich ebenso schnell mit Australien vertraut. In solchen Dingen ist Jan Maat nicht kleinlich. Unsere Besatzung machte hiervon keine Ausnahme, Wind und Wetter waren ja günstig, die Arbeit gering, und die Behandlung erträglich. Mehr verlangt der wahre Seemann nicht.

Die WINTERHUR, Eigentum der Firma Wattenbach, Heiliger & Comp., lag fast segelfertig im Princess Dock. An der erforderlichen Zahl der Schiffsmannschaft fehlten uns nur noch zwei Mann. Zu jener Zeit war die Segelschifffahrt außergewöhnlich stark im Gange, der Mangel an Matrosen recht fühlbar. Unser Kapitän beauftragte mich mit dem Versuch, noch zwei Matrosen für die WINTERTHUR ausfindig zu machen und, wenn möglich, sogleich an Bord zu führen.

Nach vielen vergeblichen Bemühungen kam mir endlich der Zufall zur Hilfe. In einer der zahlreichen Wirtschaften Liverpools, in denen besonders Seeleute verkehrte, entstand unter den zahlreichen Gästen, die allen möglichen Nationen angehörten, eine handgreifliche Auseinandersetzung, die für den wesentlich schwächeren Teil der Streitenden, obwohl er sich tapfer wehrte, ein recht bedenkliches Ende nehmen musste.

Liegt es schon in der Natur jedes anständigen Menschen, in solchem Falle für die erdrückte Minderheit einzutreten, so wird die Parteinahme außerdem zur gebieterischen Notwendigkeit, wenn, wie hier, die eigene Nationalität aus Übermut angegriffen und verhöhnt wird. Engländer, Dänen, Franzosen, Italiener und Spanier, neun an der Zahl, unterhielten einen lebhaften Angriff gegen zwei Deutsche. Ein getreues Abbild derzeitiger Verhältnisse! Der unbehagliche Anblick trieb mein Blut rascher durch die Adern, es prickelte gewaltsam in meinen Fingern, und als nun gar der Italiener sein Messer zog, um den Faustschlag des Deutschen zu erwidern, da war meine Besonnenheit zu Ende. Mit lauter, jedes Geräusch übertönender Stimme ersuchte ich den Italiener, das Messer zu entfernen. Statt jeder Antwort spie er mir ins Gesicht. In demselben Augenblicke hatte ich den frechen Menschen ergriffen und hob ihn mit einem Rucke hoch empor. Wohl hätte es genügt, die schwächliche Gestalt einfach zu Boden zu werfen, aber meine Wut war einmal entfacht, und so musste denn der blutdürstige Italiener als Waffe gegen seine eigenen Bundesgenossen dienen. Zweimal hatte ich meinen wehrlosen Gegner erfolgreich gegen die bestürzten Verbündeten geschleudert, dann ließ ich den Ohnmächtigen niedersinken. Das Gefecht war entschieden – meine Schützlinge befreit. Einige der fremdländischen Matrosen suchten eilig das Weite, während sich der Rest vollständig untätig verhielt. Glaube ja nicht, geehrter Leser, dass ich mit dieser Darstellung eine Übertreibung begehe. Das Emporhalten eines wohl 130 bis 140 Pfund wiegenden Menschen war für mich wirklich nicht bedeutend. Ich erfreute mich in meiner Jugend einer Körperkraft, die in vielen Fällen bessere Proben ablegte.

Mit meinen erfreuten Landsleuten war sehr rasch eine lebhafte Unterhaltung angebahnt. Sie erzählten mir, dass sie an Bord ihres englischen Schiffes sehr schlecht behandelt würden und beabsichtigten, dasselbe so bald wie möglich zu verlassen. Eine bessere Gelegenheit zur Erfüllung meines Auftrages ließ sich nicht denken. Ich teilte also meinen jungen Freunden mit, dass sie bei meinem Kapitän sofort Anstellung finden würden, wenn sie sogleich an Bord der WINTERTHUR erschienen. Meine Landsleute erklärten sich hoch erfreut bereit. Nur eine Schwierigkeit musste überwunden werden. Die Flüchtigen wollten nicht gerne ihre Habseligkeiten einbüßen. Es wurde also beschlossen, während des Abends das Schiff, welches im benachbarten, von einer Mauer umschlossenen Dock lag, zu verlassen und sich auf dem bezeichneten Platze einzufinden.

Als ich zur bestimmten Zeit eintraf, waren meine Freunde schon zur Stelle. Allein auf den ersten Blick musste ich erkennen, dass ihre Entführung schwieriger werden musste, als ich erwartet. Die guten Landsleute versuchten so viel wie möglich von ihrer Habe zu bergen und hatten dem gemäß drei Anzüge übereinander gezogen, wodurch ihre Gestalt einen bedenklichen Umfang angenommen. Trotzdem musste der Versuch gewagt werden. Wir kamen auch ungehindert bis zum Ausgange des Docks, hier aber noch innerhalb des Tores ereilte uns das Verhängnis in der Gestalt eines misstrauischen Polizisten, der mit uns ein Examen anstrengte, dem wir durch angebliche Unkenntnis der englischen Sprache zu entgehen hofften. War der Verdacht der heiligen Hermandad bei dem Anblicke der dickleibigen Matrosen schon rege, so musste unser vermeintlich schlauer Schachzug ihr Misstrauen nur vergrößern, und das Ende vom Liede war die Abführung in Nummer Sicher.

Gegen die polizeiliche Verfügung ließ sich nichts einwenden. Dass man uns aber in ein entsetzliches Loch sperrte, in welchem der Abschaum der Gesellschaft, allerlei unheimliches Gesindel hauste, habe ich der englischen Polizei, obgleich ich dadurch einen Einblick in das soziale Elend erhielt, niemals verziehen.

Am nächsten Morgen wurden wir in ein Zimmer der Royal Exchange zum Verhör geführt. Hier gab sich der mit mächtiger Allonge-Perücke geschmückte Richter alle erdenkliche Mühe, uns zur Beantwortung seiner Fragen zu veranlasse. Wir beharrten unbeugsam bei der pantomimischen Erklärung, kein Wort zu verstehen. Auf jede Frage gab ich den Namen meines Schiffes an. Da ja eine eigentliche Anklage nicht vorlag und dem Scharfblick des gequälten Richters kein Anhaltspunkt beschieden war, so geriet die englische Justiz augenscheinlich in Verlegenheit, und um sich davon zu befreien, ließ man uns laufen. Die gescheiteste Handlung, welche ich von einer großbritannischen Polizeibehörde berichten kann.

An Bord der WINTERTHUR erweckte unser geglücktes Manöver viel Heiterkeit. Wir wurden für die ertragene Unbill reichlich entschädigt und unser Kapitän konnte mit einer vollständigen Mannschaft die Reise nach Melbourne antreten.

Nach neunzigtägiger Reise war unser Ziel ohne großes Ungemach erreicht.

Eine hochinteressante, von amüsanten Szenen begleitete Abwechslung bietet ein Regenguss unter den Tropen. Wer seine Wirkung nicht unmittelbar empfunden, wird sich wohl kaum eine klare Vorstellung davon machen, mit welcher Wucht die Wassermassen niederstürzen. Während einer Nacht öffnete der Himmel plötzlich seine Schleusen. Wer Hände hatte, griff jubelnd nach dem Eimer, um das kostbare frische Wasser in Tonnen zu bergen. Natürlich nahm auch ich regen Anteil an der gemeinsamen Einsammlung, nur mit dem Unterschiede, dass ich meinen vollgefüllten Wassereimer mit einem Male auf den Kopf des nächststehenden Matrosen leerte – erwartend, dieses Sturzbad würde die Veranlassung zu einem allgemeinen Begießen werden. Aber die erhoffte Wirkung blieb aus. Der Matrose arbeitete so gemütlich weiter, als ob ihm gar nichts Besonderes widerfahren sei, er hatte eben keinen Unterschied zwischen Entleeren der Wolken und dem meines Eimers bemerken können. Noch komischer war die Wirkung, welche der Tropenregen bei unserem Koch – einem großen, stämmigen Neger hervorrief. Statt sich dem gemeinsamen Einsammeln des Wassers anzuschließen, wälzte er sich jauchzend und jubelnd auf dem Verdeck umher, als habe er nie ein größeres Wohlbehagen empfunden. –

Auch das Auftreten der Wasserhosen in den Tropen, die übrigens dem Schiffe recht gefährlich werden können, ist bemerkenswert. Eines dieser mächtigen Naturgebilde, bei welchen die Wolken so tief hingen, dass die Wasserhose mächtigen Eichen glich, drohte den Kurs unseres Schiffes zu kreuzen. Wir bedienten uns eines oft bewährten Mittels, indem wir die Wasserhose mit einem Kanonenschuss begrüßten, von dessen Luftdruck die gewaltige Wassersäule zusammenbrach.

Unser Kapitän geriet jetzt, nachdem sein Schiff sicher vor Anker lag, in eine wenig beneidenswerte Lage. Wir waren gerade zu jener denkwürdigen Zeit gelandet, wo das Goldfieber in dem australischen Gebirge seinen Höhepunkt erreicht hatte, wo alle gesetzlichen Bestimmungen, Ordnung und Zucht durchbrochen, jede sittliche Schranke gewaltsam niedergerissen war und wo natürlich auch der Boden der seemännischen Ordnung ein ungeahntes Leck erhalten hatte. An Bord der WINTERTHUR wiederholte sich das allgemein übliche Verfahren. Die gesamte Schiffsmannschaft war bei Nacht und Nebel verschwunden, um ihr Heil in den nahen Goldminen zu suchen. So saßen wir, so unglaublich das klingen mag, tatsächlich auf dem Trockenen, und es gab nur den einen zweifelhaften Trost, dass kein Schiff im Hafen günstiger situiert war und in Folge dessen auch keine materiellen Vorteile auf Kosten des anderen erlangen konnte.

Im Hafen von Melbourne lag zu jener Zeit manches verlassene Schiff, dessen Kapitän und Mannschaft der Goldbegierde nicht hatten widerstehen können. Diese Betörten kamen in den meisten Fällen nach wochenlanger, bitterer Qual nur um die Erfahrung bereichert zurück, dass das Goldsuchen wohl verlockend, das Goldfinden aber zu den größten Seltenheiten im Leben des Seefahrers gehöre. Auch mancher deutsche Seemann sollte die Wahrheit des heimatlichen Spruchs erkennen lernen: „Schuster bleib bei deinen Leisten“; denn selbst jene, denen ein glücklicher Zufall das unselige Metall massenweise in den Schoß geworfen, waren meist auf abschüssige Bahn geraten, vergeudeten und verprassten das große Vermögen in kurzer Zeit und waren dann, da die ehrliche Arbeit keinen Reiz mehr für sie hatte, körperlich und geistig verkommen.

Unter der Besatzung unseres Schiffes befand sich ein deutscher Matrose namens Georg Busch, der mir schon seit der ersten Begrüßung ungemein gefiel. Bald hatten wir innige Freundschaft geschlossen. Es war ein hochgebildeter, vorzüglich veranlagter junger Mann, den die unbezwingliche Sehnsucht auf das Meer getrieben, der voll von abenteuerlichen Ideen und hochfliegenden Plänen ein hehres Ziel verfolgte. An Alter und Empfindungen mir gleich, war es natürlich, dass wir uns wahrhaft brüderlich aneinander schlossen. Freud und Leid traf uns zu gleichen Teilen. In Sturm und Not standen wir Schulter an Schulter, jeder bereit, für den anderen das Leben einzusetzen.

Auf dieser Reise habe ich den Wert eines wahren Freundes schätzen gelernt und niemals den monatelangen angestrengten Dienst so wenig empfunden als in Gesellschaft dieses zartfühlenden, edeldenkenden Menschen. Zu meinem tiefsten Bedauern wurde der leicht entflammte Freund bei der Ankunft in Melbourne von dem dort wütenden Goldfieber ereilt und entfloh mit der übrigen Mannschaft nach den Goldminen. Wohl war mir das Herz schwer, als ich ohne meinen Gefährten die Weiterreise von Melbourne antrat, aber ich hoffte, dass der teure Freund sein Glück auf diesem Wege erreichen und ich ihm in ungetrübtem Wohlbefinden einst wieder begegnen würde. Ach, wie bitter wurde ich enttäuscht! Ein halbes Jahr später fand ich den hoffnungsvollen, blühenden Jüngling fieberkrank, verkommen und gebrochen im Hospital von Kalkutta. Der erschütternde Anblick erpresste mir Tränen, kein Wort kam über meine Lippen, erst die zitternde Hand des Todkranken zwang mich zur Bekämpfung meines heißen Schmerzes.

„Ja Alfred“, begann der arme Freund mit leiser Stimme, „es ist anders gekommen als ich hoffte, meine Illusionen sind zu Ende; ach du ahnst nicht die Qual, den reuigen Schmerz, der in meinem Herzen wühlt. Mein Leben ist verfehlt. Glaube nicht, dass mich nur der Besitz des Goldes reizte, ich wollte mein Ziel nur rascher erreichen, aber die teuflischen Menschen haben mir alles, alles entrissen.

Ich war der einzige unter meinen Genossen, der das fluchwürdige Metall gefunden; aber der Wert meines Fundes war zu groß, er reizte die Gier bestialischer Menschen, die mich beraubten und lebensgefährlich verwundeten. Vier Tage lag ich hilflos in der Wildnis; zurückkehrende Abenteurer beförderten mich nach Melbourne, dort habe ich monatelang ein erbärmliches Leben gefristet, ich war ja zu schwach, um arbeiten zu können. Mit der letzten Energie raffte ich mich noch einmal empor, schon hatte ich den Lebensweg wieder gefunden, da ereilte mich die unheilvolle Krankheit, ich fühle, dass ich meine Eltern, meine Heimat, alles woran mein Herz hängt, nicht wiedersehen werde. – Ich danke dem Himmel, dass ich dich noch einmal schauen -, dich bitten kann, mir zu verzeihen. Ohne dein Wissen bin ich damals von der WINTERTHUR entflohen, ich wusste ja, dass du meine Absicht vereitelt, mich zurückgehalten hättest von dem Bestreben, das mir mein Schicksal gebot. Umarme noch einmal deinen unglücklichen Freund; ich möchte deiner Verzeihung gewiss sein, sie erleichtert mir den letzten Schmerz.“

Tief bewegt verließ ich das Hospital. Trotz meiner späteren Bemühungen habe ich nie etwas von meinem Freunde erfahren. Gott weiß, was aus dem vorzüglichen Menschen geworden ist! –

Immerhin hat Melbourne diesem wahnsinnigen Goldfieber sein rasches Emporblühen zu verdanken. Seine damals aus Zelten und Bretterbuden bestehenden Behausungen verschwanden von der Oberfläche, an deren Stelle entstanden Prachtbauten, welche den Vergleich mit denen der europäischen Großstädte nicht zu scheuen brauchen. Der Handel, durch eine Menge von Segel- und Dampfschiffen, durch Eisenbahnen und Telegrafen kräftig unterstützt, erhob Melbourne nach kaum zehnjähriger Entwicklung zu einer Weltstadt ersten Ranges. –

Mein pflichtgetreues Ausharren an Bord der WINTERTHUR wurde vom dankbaren Kapitän gebührend anerkannt. Nicht nur, dass ich sofort zum Vollmatrosen und gelegentlichen Untersteuermann befördert wurde, ich genoss auch während der ganzen Fahrt eine angenehme Sonderstellung gegen die aufs Neue verpflichtete, aus allen Nationen zusammengewürfelte Mannschaft.

Nachdem nun unsere Ladung gelöscht und Ballast eingenommen war, gingen wir abermals unter Segel und nahmen Kurs auf Kalkutta. Die Disziplin unter unserer eigenartigen Besatzung war selbstverständlich eine sehr lockere. Nach Lage der Sache schien es geraten, manches zu dulden, was unter gewöhnlichen Verhältnissen strenge Bestrafung nach sich gezogen hätte.

Die Einförmigkeit der Reise wurde täglich, wenn auch auf keine besonders anziehende Weise, von den rauflustigen Leuten unterbrochen. Allerlei übermütige Streiche, welchen dann mit mathematischer Genauigkeit eine gemütliche Prügelei folgte, waren an der Tagesordnung. Zum Glück für die nur noch wenigen gesunden Gliedmaßen unserer streitsüchtigen Mannschaft erreichten wir sehr bald unseren neuen Bestimmungsort Kalkutta. Hier wurde unser Schiff ins Trockendock geschleppt und neu gekupfert. Während dieser vierwöchigen Ruhezeit befanden wir uns einem jener zahlreichen Verbrennungsplätze gegenüber, auf welchen die Körper der verstorbenen Hindus auf Feuersglut in Asche verwandelt werden. Ich will den Leser nicht mit der Schilderung dieses im sanitären Interesse gebotenen, aber unschönen Schauspiels ermüden, ebenso wenig die zahlreichen Beschreibungen von Land und Leuten vermehren...

Nach beendeter, ziemlich kostspieliger Reparatur unseres Schiffes erhielten wir eine volle Ladung Zucker und Jute für London. Am dritten Tage nach unserem Auslaufen machte ich die überraschende Entdeckung, dass unsere Ladung einen interessanten Zuwachs erhalten hatte. Als ich zufällig einen im Hiterdeck gelegenen schmalen Raum betrat, vernahm ich ein eigenartiges Geräusch, das mich zur genaueren Nachforschung veranlasste. Meine geringe Mühe wurde reichlich belohnt. Zwei reizende Hindumädchen verließen eiligst ihren Schlupfwinkel und sanken zitternd vor meinen Füßen nieder. Wenngleich ich die Sprache dieser graziösen Geschöpfe nicht verstand, so drückten doch die tränenschimmernden Gazellenaugen genugsam die Dringlichkeit ihrer Bitten aus. Wie traumverloren stand ich einige Sekunden vor diesen fesselnden Erscheinungen. Die feste Überzeugung, dass die Anwesenheit dieser jungen Mädchen einer außergewöhnlichen Veranlassung zuzuschreiben sei, hielt meinen Missmut nieder. Mein passives Verhalten wurde von den bedauernswerten Geschöpfen richtig gedeutet.

Langsam erhoben sie sich vom Boden und begannen eine längere unverständliche Darstellung.

Wie waren diese zarten, nur notdürftig gekleideten Mädchen an Bord gekommen? Durch wen hatten sie während unserer dreitägigen Reise Nahrung erhalten? Die Antwort auf diese nahe liegenden Fragen gab mir sofort einer unserer englischen Matrosen, der mit einigen Nahrungsmitteln versehen plötzlich vor mit auftauchte.

„Well, Sir,“ begann der bestürzte Engländer stotternd, „jetzt, da wir weit genug vom Lande entfernt sind, kann ich’s Ihnen ja sagen, diese Mädchen sind durch meine und Bill’s Hilfe an Bord gekommen. Wir haben seit drei Tagen unser Essen mit ihnen geteilt, wir…“ –

Der Errötende stockte, sein Mut reichte nicht aus, ein volles Geständnis abzulegen; aber der Ton seiner Stimme klang so weich, aus seinem bittenden Blick sprach eine so tiefe Empfindung, wie ich sie bis dahin niemals bei den gewöhnlichen englischen Matrosen bemerkt hatte. Das eine, anscheinend ältere Hindumädchen schien den Sinn ihres ritterlichen Beschützers zu ahnen. Ihr seelenvolles Augenpaar blieb unausgesetzt auf ihn gerichtet, und als die Stimme ihres gepeinigten Seladons den Dienst versagte, da sank die elfenhafte Tochter Bramas tröstend an die Brust des reckenhaften Sohnes Britanniens.

Ein bestrickender, An schroffen Gegensätzen reicherer Anblick lässt sich kaum denken. So rankt sich die farbenprächtige Liane mit ihren duftenden Zweigen an der hoch gewachsenen Palme empor. Die breite Hand des Seemannes, welche die reizende Gestalt an sich zog, glich der Tatze eines Bären, die etwa einen zierlichen Veilchenstrauß umklammert hält. Mir Ward beim Anblick dieses hier nur flüchtig skizzierten Bildes ganz sonderbar zu Mute. Ich zögerte absichtlich mit weiteren Fragen, um mir das fesselnde Schauspiel nicht selbst zu kürzen. Aus den verschiedenartigsten Betrachtungen, die wie leuchtede Meteore pfeilschnell an mir vorüber zogen, erwuchs mir die erhebende Gewissheit, dass es ein göttliches Etwas gebe, das die sprachlichen Unterschiede zwischen allen Völkern der Erde aufhebt, das die Empfindung jedes Menschenherzen unausgesprochen erklärt. Hatte diese hoheitsvolle Idee jene unschuldsvollen, kaum erblühten Hindumädchen bestimmt, sich dem unbekannten Schicksal der fremden Männer anzuschließen?

Der ganze, bald genug gekannt werdende Vorgang entbehrte nicht eines romanhaften Hintergrundes. Unsere beiden englischen Matrosen, welche die Leichenverbrennung vom Deck aus beobachtet hatten und kurz vor Abgang des Schiffes der geheiligten Stätte näher als bisher gekommen waren, hatten die beiden trauernden Mädchen bemerkt, wie sie weinend in die Flammen blickten, welche die Überreste teurer Angehöriger, vielleicht die eigenen Eltern, in Asche verwandelten. Von tiefem Mitleid ergriffen, wie es gerade der raue Seefahrer oft empfindet, und das ihn leichter als den kühl denkenden Landbewohner fortreißt, hatten die beiden Engländer sich jenen schicksalsgeprüfen Hindumädchen genähert und ihnen die Hände zum Zeichen der Teilnahme entgegen gestreckt. Einen Moment nur hatten deren tiefe wundervolle Blicke auf den beiden Unbekannten Männern geruht, dann war ihr Entschluss gefasst, denselben willenlos zu folgen.

Anerkennend sei hier das tadellose Benehmen der ganzen Besatzung erwähnt, die doch sicherlich manchen unlauteren Charakter in sich barg. Die beiden Mädchen wurden während der ganzen Fahrt mit einer rührenden Sorgfalt und Aufmerksamkeit behandelt. Kein beleidigender Blick traf die unschuldsvollen, herzigen Geschöpfe, und mancher Gegenstand, nach dem sich die Herzen der Mädchen sehnten, wanderte in ihren Besitz.

Unser Kapitän, dem der Vorfall anfänglich wenig behagte, besaß ein viel zu echtes Seemannsherz, um den Urhebern lange zu grollen. So ereichten denn die Töchter des sagenreichen Indiens, nachdem wir dem Übersegeltwerden im Kanal mit genauer Not entgangen waren, wohlbehalten die die englische Metropole.

Ob sie dort in ihrer neuen Heimat das erträumte Glück gefunden oder gleich den Tausenden ihrer europäischen Schwestern enttäuscht und verraten zu Grunde gegangen sind? Wer kann es wissen?

Im Hafen von London wechselte die WINTERTHUR ihren Besitzer und fuhr von diesem Augenblicke an unter englischer Flagge. Mein kontraktliches Verhältnis mit dem Kapitän wurde dadurch gelöst. Als Passagier eines Dampfschiffes erreichte ich wenige Tage später wieder einmal die wohlbekannten Gestade meiner teuren Heimat. –