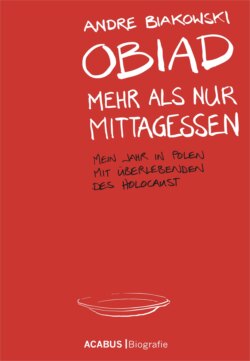

Читать книгу Obiad - Mehr als nur Mittagessen. Mein Jahr in Polen mit Überlebenden des Holocaust - André Biakowski - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеHallo ihr Lieben,

jetzt bin ich schon einen ganzen Monat in Łódź und denke, es ist an der Zeit, einfach mal einen Brief über das bisher Erlebte, die Begegnungen sowie die Fragen, die sich mir bei der Arbeit stellen, zu schreiben. Als erstes: Es geht mir richtig gut!

Łódź, meine Heimat auf Zeit, zeichnet sich durch alles aus, was eine europäische sowie westlich orientierte Stadt zu bieten hat: riesige, überbeleuchtete Einkaufspassagen, Parks, das Wechselspiel von engen Gassen und großen Plätzen. Eine gewisse Interkulturalität. Alte Industriebauten im Klinkerrot oder im kommunistischverrauchten Grau der Zeit. Doch wer aufmerksam durch diese Stadt läuft, atmet noch eine andere Luft. Litzmannstadt, die Geschichte eines Ghettos.

Das Ghetto Litzmannstadt, benannt nach dem deutschen General Karl Litzmann (1850 – 1936), war eines der größten und am längsten existierenden Ghettos des gesamten Dritten Reiches. Anfänglich als Zwischen- und Auffanglager von Himmler gegründet, wurde es schnell durch den Vorsitzenden des Ältestenrates der Juden, Mordechai Chaim Rumkowski (1877 – 1944), zum klassischen Arbeitslager. Es ist wichtig, diesen historischen Hintergrund zu kennen, will man in Łódź, wie ich, für ein Jahr leben und Zeitzeugen begegnen.

Hauptsächlich umfasst meine Arbeit als Freiwilliger im sozialmedizinischen Zentrum des Maximilian-Kolbe-Werkes die Essenauf-Rädern-Touren mit Jurek sowie Besuchsdienste. Unsere Touren sind Touren zu alten und gebrechlichen Menschen. Alle sind Überlebende unterschiedlicher Ghettos sowie Konzentrationslager. Wenn ich klingle und „Obiad!“ sage, ohne zu wissen, was das Wort eigentlich bedeutet, so ist es mehr als nur das Öffnen der Haustür und ein Abgeben von Mittagessen. Für viele der alten Menschen ist es ein verlässlicher, vielschichtiger Kontakt. Ich möchte drei Aspekte dieser Begegnungen etwas näher beleuchten. Der erste ist sofort sichtbar – das Abgeben von Mittagessen. Die gebrechlichen Menschen können teilweise nicht mehr selbst kochen und sind somit auf das Essen-auf-Rädern angewiesen. Sie warten jeden Tag auf das Klingeln an der Haustür. Gefragt, wie in Deutschland, wer denn an der Tür sei, wird nicht. Kurzes Summen, und man steht vor der Wohnungstür im Hausflur. Genau an dieser Stelle beginnt für mich der zweite Aspekt: die Gegenwart der Menschen mit ihren ganz persönlichen Geschichten. Ich kann leider noch nicht gut genug Polnisch, und so bleiben die meisten Berichte über ihre erschütternden Erlebnisse mit den Deutschen in der NS-Zeit für mich etwas emotional Bedrückendes und nur zu Erahnendes. Wenn ich mich vorstelle, sage, dass ich aus der Region Stuttgart komme, und frage, wo sie herkommen, wo sie geboren sind, so ist oft ihre Antwort eine Aufzählung von Konzentrationslagern. Sie sagen nicht, wo sie als Kinder spielten, wo sie geboren wurden. Nein, ihr Deutsch reduziert sich auf das Aufsagen der eintätowierten Nummer auf dem eigenen Unterarm. Der harte Klang der deutschen Sprache ist wie ein Schlag der Geschichte in meinen Ohren. Ein Stich. Tränen pumpen sich in meine Augen. Es ist meine Pflicht, ihre Sprache zu lernen. Sie sollen in ihrer Sprache sprechen, keine Kompromisse für mich machen müssen.

Ein Mann berichtete mir, dass er als 10-Jähriger von deutschen Soldaten aus einer fahrenden Bahn geworfen wurde, weil er polnisch sprach. Ich will die Menschen nicht idealisieren, doch es braucht nicht viel, dass sie ihr Herz öffnen. Ein kleines „Jak sie pan/pani ma?“ – „Wie geht es Ihnen?“, und ein Lächeln zeichnet sich bei allen Gebrechen in ihren Gesichtern ab. Augen werden glasig. Ich erinnere mich besonders an zwei Bemerkungen, am Rande gesprochen, die mir zu Herzen gingen. Ich fragte eine Frau in einfachstem Polnisch, ob sie das Essen heute mögen würde. Sie gab mir auf Deutsch zur Antwort: „Alles immer gut!“ Wie hat sie das gemeint? Meinte sie wirklich das von mir gebrachte Mittagessen im Thermobehälter? Oder war das Gesagte ein Zeichen der Dankbarkeit? Eine Art Wertschätzung dem Essen als Solchem gegenüber?

Ein anderer Mann im 17. Stock fragt immer, ob draußen schönes Wetter sei und welchen Monat wir denn eigentlich hätten. Seine Welt scheint nur noch, bedingt durch die Angst, dass seine Frau während seiner Abwesenheit in der Wohnung stürzen könnte, durch die eigenen vier Wände beschrieben zu werden. Ist es Tragik oder Rührung, was diese beiden Menschen miteinander verbindet? Mir steht keine Bewertung zu und doch beschäftigt es mich.

Der dritte Aspekt ist für mich das Dasein. Das sich Einlassen, ohne gleich sprachlich verstehen zu wollen. Dem Jetzt in der Stille Raum geben. Die größte Herausforderung dabei: der Blick in tränengefüllte Augen. Einem Schluchzen nichts tröstlich erwidern zu können. Oft können die Überlebenden aus unterschiedlichen Ghettos sowie Konzentrationslagern ihren Schmerz kaum in Worte fassen: „Es war einfach nur schrecklich!“, bricht es aus ihnen heraus. Danach Stille. Eisig. Sekunden des Nichtssagens werden zur Ewigkeit.

Die Wohnungen der Meisten sind einfach eingerichtet und wirken auf mich etwas museal. Museal nicht im Sinne von erklärend oder überblickgebend – keine kleinen Papierschilder hinter Plexiglas mit Erläuterungen –, sondern eher als eine Ansammlung von Gegenständen, collagenartig, auf denen teilweise schwer der Staub der Geschichte liegt. Die Sprache der Wohnungen ist eine von Bescheidenheit. Wertschätzung mit auffälliger Sorgfalt. Diese zeigt sich am deutlichsten in den kleinen Dingen und Gesten der Menschen. Die Art und Weise, wie viele der Überlebenden zum Gruß deine Hand drücken, wie sie achtsam den Thermobehälter mit dem Essen öffnen, um zu sehen, was es heute für Suppe gibt. Wie sie behutsam einen Topf aus dem Schrank nehmen und ihn auf den Herd stellen, dich mit einem ehrlichen Lächeln verabschieden und sich auf ein Morgen freuen können. Alles scheint in ihren Wohnungen, in ihrem Wesen, eine Bedeutung, eine ganz eigene Geschichte zu haben. Ich bin fremd in diesen Wohnungen. Ein gewollter Eindringling.

Und wie wohne ich? Hier in Łódź? In der ehemaligen DDR würde man zu dem Block, in dem ich wohne, Platte sagen. Ich wohne am Rande der Stadt. Fünfter Stock. Balkon zum Park. Vierzimmerwohnung. Wohngemeinschaft mit David und Vitus. Beide arbeiten wie ich als Freiwillige in Łódź. Die Ausstattung meines Zimmers ist der Inhalt zweier Koffer. Wenige Erinnerungsstücke an die ‚Heimat‘. Bücher stehen sauber im Regal. Gelesen die wenigsten.

Jurek, mit dem ich das Essen zu den Leuten ausfahre, hat mit meinen ersten polnischen Gehversuchen unendlich viel Geduld. Er wiederholt die Zungenbrecher, also jedes zweite Wort, immer und immer wieder. Ich versuche, so viel wie möglich Polnisch zu sprechen, doch die Sprache ist einfach zu schwer. Kannst du zwei Worte, so sagen alle: „Du kannst schon gut Polnisch, in einem Monat wirst du fast alles verstehen!“ Ist der Monat vorbei, so sagen sie: „In drei Monaten wirst du flüssig sprechen!“ Nach drei Monaten heißt es dann: „Nach einem Jahr wird keiner merken, dass du aus Deutschland kommst!“ Wie soll das gehen? Ich kann mir die Wörter einfach nicht merken. Alle scheinen gleich zu klingen. „Bla blaego. Psschisch tak.“ Ich werde diese Sprache, glaub‘ ich, nie lernen. Immer wieder schlage ich die gleichen Wörter nach. Abends, wenn ich in meinem Zimmer müde ins Bett falle, scheinen sich alle in meinem Kopf zu einem Einheitswortbrei zu vermengen.

Ania ist eine typische Polin. Sekretärin. Ihr „Czesc! – Hallo!“ ist gewinnend. Jeden Morgen, wenn ich das sozialmedizinische Zentrum des Maximilian-Kolbe-Werkes betrete, fragt sie mich, ob ich gut geschlafen hätte und wie es mir gehe.

Ich weiß nicht genau, wie viele Karteikärtchen Jurek mir auf unseren Essen auf Rädern Touren mit neuen Worten beschrieb. Doch diese merkte ich mir irgendwie leichter. Heu te könnte ich immer noch sagen, an welcher Hausecke oder Straßenkreuzung ich wel ches neue Wort von ihm lernte.

Verstanden habe ich das natürlich am Anfang nicht, und so beantwortete ich diese Frage mit einem notorischen „Tak“, also „Ja!“.

Schwester Ewa und Judytha arbeiteten mich mit unglaublicher Geduld in den Bereich der Besuchsdienste ein. Stellten mich liebevollen Menschen vor und übersetzten oft, was denn eigentlich gemeint war.

An dieser Stelle muss ich einen ganz besonderen Menschen vorstellen. Einen Mann. Er ist sicher schon über 90. Bettlägerig. Hört sehr schlecht. Es dauert eine ganze Weile, bis eine Frage zu ihm durchdringt. Er war der Erste, der mir nicht gleich aufzählte, welche Konzentrationslager er überlebte. Das machte mich stutzig. Was sagt man bei einer ersten Begegnung mit einem bettlägerigen, alten Mann, der scheinbar nichts sagt und dich einfach nur anschaut? Mit welcher inneren Haltung tritt man an ihn heran? Mit Mitleid für seine Situation oder mit Einfühlungsvermögen? Wie sieht hier Professionalität aus? Ich bin ich geblieben. Habe meine Polnischkenntnisse zusammengekratzt und versucht, erste Sätze zu bilden. Ich versuchte ihn zu fragen, wie es ihm gehe. Wer die Personen auf den Bildern an seinen Zimmerwänden seien. Ob er etwas trinken möge. Hunger habe. Er schaute nur. Müde Blicke streiften träge durch den Raum. Es war für mich ungewohnt, die faltige, weichledrige Hand eines alten Mannes zu halten, um damit zu zeigen, ich bin da. Bei dir. Ich habe Zeit. Irgendwie spürte er das. Es gefiel ihm. Er begann langsam auf Deutsch und Englisch mit mir zu sprechen. Wort für Wort. Sätze in Zeitlupe. Immer wieder brach sein Sprechen mitten im Satz ab und er schlief ein. Zu schwer waren seine Augen. Oft, ja, sehr oft erwischte ich mich in meiner eigenen Ungeduld. Dauerte mir doch die Beantwortung meiner Frage viel zu lange. Durch diese Besuche bei ihm lernte ich, was es heißt, sich Zeit zu nehmen und nicht nur da zu sein. Noch nie habe ich einen solchen Geist – einen so überzeugenden Willen – in einem so lebensmüden Körper gesehen. Es sind für mich ergreifende Momente, wenn sein ihm viel zu schwerer Kopf sich zur Seite dreht und seine zitternde Hand langsam nach dem Bettgitter greift. Seine glasigen Blicke sich zu mir aufrichten und unsere Blicke sich treffen. „Du hast jetzt Polnisch gesprochen!“, sagt er plötzlich, und ein Lächeln zeichnet sich in seinen tränigen Augen ab. Was haben sie alles gesehen? Wer ist vor ihnen alles gestorben? In wen haben sie sich verliebt? Seine wenigen, langsamen, suchenden Worte rühren mich an.

Neulich war ich wieder bei ihm und habe meine kleinen Karteikärtchen zum Lernen dabei gehabt. Er fragte mich: „Co to jest ogród po niemiecko?“ – „Was heißt ‚ogród‘ auf Deutsch?“ „Garten!“, antwortete ich und dachte mir, warum lerne ich nicht auf diese Weise Vokabeln? Jedes Wort, das er mir so auf Polnisch in Zeitlupe beibrachte, sagte ich ihm auf Deutsch. Es funktionierte! Viele Worte verbinde ich heute mit ihm.

Liebe Grüße

Euer André

„Zu der Zeit, als Gott den Mensch nach seinem Ebenbild er schuf, berief er eine himmlische Vollversammlung ein. All seine Spitzenengel sollten teilnehmen, denn Gott legte Wert auf ihre Meinung wegen einer sehr schwierigen und dringen den Angelegenheit. Gott dachte nämlich darüber nach, den Menschen das Geheimnis des Lebens mitzuteilen, und er woll te wissen, wo er dieses kostbare Geschenk verbergen sollte, so dass es nur schwer zu finden sein würde und nur von denje nigen, für die es wirklich bestimmt wäre. Ein Engel dachte daran, es tief in der See zu versenken, ein anderer meinte, man sollte es in den Tiefen der Höhlen der Erde verbergen. Ein dritter schlug vor, es nahe dem Himmel auf der Spitze des höchsten Berges zu verstecken. Aber ein vierter Engel machte einen ganz anderen Vorschlag: „Nein , sagte er, „die Mensch heit ist eine trickreiche Brut, irgendjemand wird bestimmt in die tiefste See hinabtauchen, irgendjemand wird hinunterstei gen in die Eingeweide der Erde, irgendjemand wird den höchs ten Berg erklimmen. Wir sollten dieses Geheimnis an einem Ort verbergen, wo kein Mensch nachschauen würde, noch nicht mal im Traum – direkt in ihm selbst.“ Gott nickte zu stimmend, und so geschah es.“

(Unbekannter Verfasser)