Читать книгу Kintsugi - Andrea Löhndorf - Страница 14

На сайте Литреса книга снята с продажи.

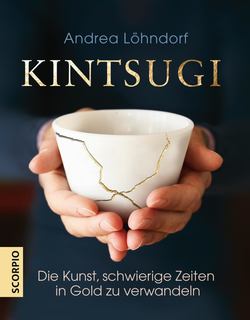

Die Welt in einer Schale Tee

ОглавлениеDie Wurzeln des Wabi-Sabi liegen im Zen-Buddhismus, der im 12. Jahrhundert von China nach Japan gelangte und hier im 16. Jahrhundert seine Blüte erlebte. Wabi-Sabi spiegelt das Leben der Mönche und ihre Grundsätze der Schlichtheit, Bescheidenheit und stillen Freude wider – ebenso wie ihr Bewusstsein der Vergänglichkeit aller Dinge. Da sie ein Leben in Armut führten, richteten sie ihr Bestreben darauf, alles, was sie besaßen, in Achtsamkeit und Schönheit zu gestalten. Wenn etwas Schaden nahm, wurde es liebevoll repariert, Nachhaltigkeit wurde zu einem Ideal, weil es schlicht keine Alternative gab. Und so führte die Notwendigkeit verbunden mit Achtsamkeit und Respekt zu der Fähigkeit, auf eine subtile Weise Schönheit wahrzunehmen und zu schaffen. Vermutlich waren es diese Mönche, die in der Abgeschiedenheit ihrer Klöster als Erste Wabi-Sabi praktizierten.

Im Lauf der Zeit beeinflusste der Geist des Wabi-Sabi nahezu alle japanischen Kunstrichtungen, wie die Gartengestaltung, das Ikebana, die Poesie und die Keramik. Zur Meisterschaft geführt wurde er jedoch in der traditionellen japanischen Teezeremonie, die ebenfalls eigentümlich für Japan ist und nirgendwo sonst auf der Welt ein Pendant hat. Es war der Teemeister des Shōguns Yoshimasa – ebenjenes Tee liebenden Shōguns, auf dessen Auftrag hin Kintsugi entstanden sein soll –, der die Teezeremonie neu erfand, indem er den Pomp und Luxus verwarf, der sie vorher geprägt hatte, und die charakteristische Schlichtheit und meditative Stille einführte, mit der wir sie heute verbinden. Wenn der Teemeister Murata Shuko seine Schüler über die Teekunst belehren wollte, nannte er ihnen das Gedicht eines unbekannten chinesischen Dichters als Vorbild:

In den Wäldern drüben,

tief unter der Last des Schnees,

ist letzte Nacht

ein Pflaumenzweig erblüht.

Dass er seine Belehrungen in einem Gedicht statt in präzisen Anleitungen vermittelt, entspricht ebenjener japanischen Eigenart der nicht eindeutigen Botschaften, mit der wir Westler uns schwertun. In diesen Versen sind die Wabi-Sabi-Qualitäten ausgedrückt, die für die Teezeremonie gelten: Schlichtheit, Natürlichkeit, Stille und eine melancholische Schönheit, in der auch Hoffnung mitschwingt. Wabi-Sabi orientiert sich am zyklischen Wesen der Natur: In jedem Winter ist schon ein Schimmer des Frühlings vorhanden, wie sich auch im Sommer schon der Herbst ankündigt. Nichts in der Natur bleibt auf Dauer so, wie es ist, alles ist immer in Entwicklung begriffen.

Die Teezeremonie erfuhr ihre Blüte einige Jahrzehnte später durch den legendären Teemeister Sen no Rikyū (1522–1591). Der Sohn eines wohlhabenden Kaufmanns erlernte die Kunst bereits in früher Jugend, und schon im Alter von 15 Jahren genoss er das Ansehen eines Meisters des Teeweges. Unter den vielen Anekdoten, die man sich in Japan über ihn erzählt, erläutert eine insbesondere das Wesen von Wabi-Sabi:

Kirschblüten auf dem Hof

Rikyū war noch ein Junge und erlernte gerade erst die Teekunst, als sein Meister ihn aufforderte, den Hof vor dem Teeraum zu kehren, auf dem ein Kirschbaum in voller Blüte stand. Den Hof hatte der Meister selbst schon rein gekehrt, und so war kein Stäubchen darin zu entdecken. Doch Rikyū verstand sofort, was der Meister wollte, als er den Hof betrat. Er schüttelte den Baum ein wenig, und einige Blüten fielen auf den sorgfältig gekehrten Boden. Und der Meister erkannte, dass Rikyū seiner Kunst würdig war …

Ein perfekt gekehrter Hof würde zwar der Norm entsprechen, ist aber letztlich langweilig. Erst die wie zufällig auf den Boden gefallenen Blüten lassen Schönheit entstehen. Zwar keine dauerhafte Schönheit, denn die Blüten können jederzeit fortgeweht werden; für den Moment jedoch erzeugen sie auf schlichteste Weise den Eindruck kostbarer Anmut.

Der Feldherr Toyotomi Hideyoshi wurde auf den begabten jungen Teemeister aufmerksam und nahm ihn in seine Dienste. In dieser Eigenschaft begleitete Rikyū ihn sogar auf den Feldzügen gegen dessen Widersacher, und so wurde der feinsinnige Teemann, der sich nach einem stillen Leben im Geist des Wabi-Sabi sehnte, gegen seinen Willen immer mehr in politische Geschäfte hineingezogen. Vielleicht war das der Grund, dass seine Geschichte ein unglückliches Ende nahm: Er fiel bei Hideyoshi in Ungnade und erhielt den Befehl, Seppuku zu begehen, das heißt, sich auf rituelle, ehrenhafte Weise umzubringen. Trotz oder wegen dieses tragischen Ausgangs eines Lebens voller Poesie beflügelt die Gestalt Sen no Rikyūs noch heute japanische Künstler und Literaten.

In der Teekunst verbinden sich der Geist von Wabi-Sabi und Zen zu einem meditativen und ästhetischen Gesamtkunstwerk. Die Teezeremonie ist ein Ritual, bei dem der Gastgeber einen Gast oder mehrere in einem kleinen Raum empfängt. Der Raum ist nahezu leer, nur ein sorgfältig zusammengestelltes Blumenarrangement und eine Bildrolle bieten Impulse. Indem so weit wie möglich auf Ausstattung verzichtet wird, wird die Fantasie beflügelt: So kann eine mit Wasser gefüllte Schale, auf dem einige Kirschblütenblätter treiben, die Vorstellung hervorrufen, der Teemeister und seine Gäste säßen unter einem voll erblühten Kirschbaum. Gemeinsam wird der Tee getrunken und vor allem achtsam genossen.

Der Teemeister vollführt seine hoch konzentrierten Bewegungen mit größter Aufmerksamkeit für die kleinsten Details. Jede seiner fließenden Gesten wird präzise ausgeführt, sei es beim Betreten des Teeraums, beim Grüßen oder beim Säubern der Teeschale. Während die Gäste ihn beobachten, geraten sie häufig in einen meditativen Zustand der Versenkung. Die Teezeremonie ist ein einzigartiges Ritual in stiller Bewegung, bei dem allen Dingen Respekt gezollt wird.

Die Schalen, die in Teezeremonien verwendet wurden, werden in Japan seit Jahrhunderten verehrt. Wenn Feldherren in der Schlacht erfolgreich waren, erhielten sie berühmte Teeschalen als symbolische Belohnung. Bekamen sie statt einer solchen Schale nur ein prächtiges Haus und Ländereien, sollen sie enttäuscht gewesen sein …

Eine weitere Anekdote aus dem Leben des Teemeisters Sen no Rikyū über eine zerbrochene Teedose beschreibt das Wesen des Wabi-Sabi ganz im Geist von Kintsugi.

Geschichte einer Teedose

Ein Teemann aus Sakai besaß eine erlesene Teedose, auf die er besonders stolz war. Eines Tages besuchte Rikyū ihn zu einer Teezeremonie, bei der diese Teedose ihren Einsatz fand. Rikyū jedoch zeigte sich nicht sonderlich beeindruckt und verließ das Haus, ohne ein Wort darüber zu verlieren. Der Besitzer der Teedose war so enttäuscht, dass er sie zerbrach; welchen Nutzen sollte eine Dose haben, die Rikyū nicht gefiel?

Ein Freund sammelte die Scherben auf und kittete sie so geschickt wieder zusammen, dass die neue Dose ihm ausgesprochen gut gefiel. Als er nun selbst Besuch von Rikyū erhielt und den Tee zubereitete, erkannte dieser sofort die Teedose wieder und sagte: »Diese Dose habe ich bereits anderswo gesehen. Jetzt ist sie wirklich ein vollendetes Stück Wabi-Sabi geworden.«

Die Geschichte geht noch weiter und endet damit, dass das gute Stück nach vielen diplomatischen Verwicklungen für zwei Ladungen Gold den Besitzer wechselt – und das alles für eine reparierte Teedose.