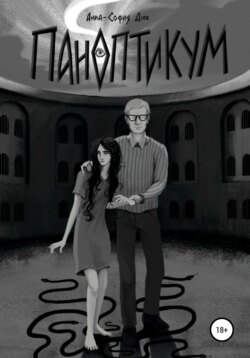

Читать книгу Паноптикум - Анна-София Дюк - Страница 1

Пролог

ОглавлениеПолтора года назад

С тех пор, как квартира лишилась своей владелицы, здесь властвовал холод. По документам у нее теперь было целых три хозяина, в равных долях унаследовавших жилплощадь покойной, но вольной стихии людские законы были не писаны. Ветер носился по комнатам, вздувая паруса занавесок и разбрасывая скопившуюся пыль. Обитатели квартиры потирали плечи, шмыгали носами и тянулись за очередным одеялом, но окон не закрывали. Даже на ночь ручку герметичных стеклопакетов проворачивали наверх, оставляя щель для проветривания, в которую втекала весенняя прохлада.

К центральной отопительной системе дом подключен не был, а советский газовый котел, некогда белый, а ныне грязно-бежевый, испещренный пятнышками копоти, пылился без дела: никто не думал греться с его помощью. Не собирались его ни ремонтировать, ни выкидывать – лишь боязливо обходили стороной, протискиваясь к плите (тоже газовой, но что поделать?), будто котел был чернобыльским саркофагом, под оболочкой которого дремлет присмиревшая атомная энергия. Зубы батарей щерились из-под челюстей-подоконников – безжизненные, с удаленными нервами. Трое жильцов уже почти забыли, каково это – жить в тепле. Как забыли и собственные лица: зеркала не спешили раззанавешивать, хоть прошло и три дня, и девять, и даже сорок…

О покойной старались не говорить, но ее призрак незримо присутствовал повсюду, позаботившись об организации быта живых наперед. Выглаженные простыни высились в шкафу аккуратной стопкой, в морозилке лежал кулек домашних пельменей, а лимонный освежитель воздуха ещё не закончился – она его перед самой смертью купила. И над всем этим царил сквозняк, которого умершая так боялась. Поэтому и закрыла окна, и включила котел, а затем зажгла плиту и… На этом моменте память стопорилась, не желая отматываться назад. Жильцы замирали перед раскрашенной застывшим счастьем фотографией на стене – семья на школьном выпускном старшего сына – и сглатывали горький ком.

Только одну обитательницу промозглых чертогов, казалось, температура воздуха не беспокоила. В маленькой комнатке, что пряталась за проходной гостиной, на кровати распростерлась юная девушка. Одета – в один лишь трикотажный сарафанчик на бретельках, застиранный и слегка ей маловатый. Длинные темные волосы разметались по лицу, придавая ей сходство с Самарой Морган из «Звонка», только с налетом провинциальности. Это сравнение забавляло девушку. Пожалуй, это была единственная вещь, ещё способная всколыхнуть ее спящее чувство юмора.

Девушка не замечала никого и ничего: настойчивые касания ветерка ощущались что вес муравьиных лапок. По правую ее руку лежал смартфон; к нему тянулись проводки наушников, по которым в другой сообщающийся сосуд – ее пустую и гулкую, невыносимо легкую голову – струилась музыка. По левую – очередная книга, которую девушка пыталась одолеть. В этот раз – «Мифы Древней Греции». Любимая с детства, читанная-перечитанная, заляпанная чаем и измазанная в варенье – даже она не сумела развеять тоску.

Так и тянулось время – дряблое, как резинка старых трусов. Единственный способ отличить один день от другого – заметить новую порцию прыщей на лбу. Постели девушка почти не покидала, вставая только в туалет, или промочить горло, или заглушить тявкающий в глотке голод. Возвращаясь, бросала взгляд на валяющийся в углу футляр от скрипки, но сил взяться за инструмент не находила.

Ближе к ночи, бывало, тучи рассеивались. В ребра впивалось железное «надо», и девушка вытаскивала тело из кровати и волочила в душ, напоминая себе поменять нижнее белье и расчесать волосы. Потом набирала на экране смартфона пару строчек в блог – да только получалось одно бессмысленное нытье. Иногда и на скрипке поигрывала, но без смычка, перебирая струны приглушенным пиццикато. Робкие вздохи струн превращались в ее собственный голос, уже давно не вырывавшийся из гортани, – такой же робкий, жалобный и надломленный.

За малейшие усилия приходилось расплачиваться бессилием. Девушка падала в кровать, и мутные воды сна смыкались над ее головой, а на дне ожидали сокровища – яркие сюжетные сновидения, после которых не хотелось просыпаться. Но уже через несколько часов прибой выбрасывал ее на берег, и она упиралась взглядом в потолок спаленки, неумело ловя ртом воздух, словно та самая доисторическая рыба, что первой выбралась на сушу, положив начало новой ступени эволюции. Грезы блекли в памяти, тело становилось тяжелым и непослушным, а душа принимала привычное состояние дырявого решета, не удерживающего в себе эмоций. И резиновое время тянулось дальше – пока не порвётся.

Одиночество девушки не нарушалось почти ничем. Иногда приходили тени. Не люди – тени. Одна тень была седая, в очках, в поношенном костюме-тройке. От нее веяло книжной пылью и шипровым одеколоном. Тень говорила:

– Как ты, доченька? Чем сегодня занималась? Сходила бы погулять, на улице погода отличная.

Или:

– Тебе нужно в школу. Мне твоя классная, как ее… Ева… телефон обрывает. Ты не была на занятиях уже месяц… полтора… два…

Или:

– Жизнь ведь продолжается. У тебя остались я и Илюша. Главное, что мы друг у друга есть. Тонь… А, Тонь…

Тоня молчала и отворачивалась к стене.

Была и другая тень – шумная, наигранно-веселая, ужасно похожая на предыдущую, только на полжизни моложе. Эта тень присаживалась на краешек постели, обдавая Тоню густым ароматом кофе и мужского шампуня.

– Ну, систер, не кисни. Пошли в кино. Или по магазинам, померяешь ту кожанку, помнишь, она тебе понравилась. Мне зарплату как раз дали, я тебе куплю.

Или:

– Может, хочешь со мной в клуб? Ты же любишь танцевать. Не парься, у меня знакомый на фейс-контроле, я тебя проведу. Тонь… А, Тонь…

Тоня ускользала от прикосновения и прятала лицо в ладонях.

Иногда брат менялся, будто становясь другим человеком. От него даже пахло иначе, резко, тревожно – Тоня скорее воспринимала этот запах интуитивно, чем вбирала носом. Этот брат разбрасывал ее вещи, вырывал из пальцев телефон, кричал:

– Твою мать, Тоня, ты взрослая девка! Хватит валяться овощем, иди учись! Думаешь, мне не хреново, но я себе не позволяю лежать вот так… как мешок мусорный. Соберись! Возьми себя в руки наконец!

Он хватал Тоню за плечи и стаскивал с кровати. Наушники выпадали из ушей, испуганно пищали пружины матраса. Глаза брата маслянисто блестели, огромные зрачки превращались в черные дыры. На его правой руке, впившейся в Тонино предплечье, была вытатуирована змея – юркая, лоснящаяся, с рубиново-алым раздвоенным языком, который, казалось, вот-вот зашевелится…

Тоня только скулила, но не сопротивлялась. Боялась змеи – как бы не зашипела, не дотянулась языком до неё, впиваясь в кожу. В конце концов брат сбрасывал ее кулем на пол и уходил, хлопая дверью, а Тоня заползала обратно на кровать и сжималась в комок, прислушиваясь к перепалке теней за стеной и надеясь, что тот, другой, больше не придет.

– Ты опять под кайфом? – гундосила старая тень гулким контрабасом.

– А что? – ерепенилась молодая. Реплики она бросала хлестко, будто били литавры. – Может, мне тоже плохо и хочется забыться? Это только у Тони умерла мать, а у меня нет, что ли? Я не могу жить в таком режиме, пап, мне, блин, нужны стимуляторы. По учебе завал, и на работе беру дополнительные смены, потому что… Лучше там, чем здесь, где мама… – Инструмент умолк, чтобы через мгновение вступить с новой силой: – Почему Тоне можно депрессовать, а я должен терпеть, сцепив зубы? Думаешь, мне легко? Отсиживать пары, а потом еще переться на смену – варить гребаный кофе, от запаха которого уже тошнит. И улыбаться, улыбаться, пока челюсть не заклинит, проговаривая всю эту бессмысленную херню. Что вам приготовить? Эспрессо? Капучино? – Каждый издевательский вопрос бил в уши звенящим «бам». – Латте? Американо? Американо, сука, – бой литавр стих, превратившись в плач свирели, – американо…

– Ну не плачь, – жалостливо загудел контрабас, – не плачь, Илюша, ты же мужчина.

– Я-то мужчина. А ты, пап? За меня не бойся, я под забором от передоза не сдохну. Ты за Тоню переживай лучше. Так и будешь смотреть, как она гниет заживо? Уже одну проблему решил, да? Мама тебя месяцами пилила: давай новый котел купим. А ты…

– Замолчи… Не смей…

– Это ты виноват, пап, ты! Мне с тобой… Даже жить под одной крышей мерзко! Накоплю денег и съеду на съемную квартиру.

– Тише-тише, пожалуйста. Вдруг Тоня спит…

Дальше голоса переходили на шепот и звучали неразборчиво. Тоне они не нравились. Она чувствовала себя виноватой в том, что отец и брат ссорятся, но не знала, как это исправить. Поэтому могла лишь наказывать себя за то, что сломалась и неспособна функционировать как общественно полезная человеческая единица. В ванной, среди многочисленных гелей и шампуней, нашлись маникюрные ножницы. Они затупились, ковырять ими кожу было неудобно, но ничего, Тоня – девочка старательная. Она резала – не резала, рвала кожный покров, не чувствуя ни боли, ни облегчения, и ожившая змея с татуировки брата приползала пить ее кровь. Тоня заворачивалась в старые мамины шали, пряча порезы, но Илья все равно ее вычислил, и ножницы из ванной исчезли. Как и бритвенные лезвия. Оставались кухонные ножи, но они громоздкие и неудобные – браться за них Тоня не решилась. Пришлось просто царапать себя ногтями по-кошачьи – если только кошки могут причинять боль самим себе. Наверное, это чисто человеческое качество – склонность к осмысленному самоистязанию. Бремя разума, который может вынести себе приговор.

Однажды к привычным теням присоединилась другая. Приземистая, пропахшая чернилами, мелом и затаенным отвращением, которое появлялось на ее лице каждый раз, когда Тоня выходила к доске и, перенервничав от прикованного к ней всеобщего внимания, допускала глупейшие ошибки в примерах.

– Тонечка! Это Ева Аркадьевна. Как ты себя чувствуешь? Ребята передают привет, они соскучились. Спрашивают, когда ты вернешься.

Спрятав руку под одеяло, Тоня показала классной руководительнице средний палец. Врет, никто по ней не скучал. Все они ненавидели ее – воспитанники слишком хорошей гимназии, куда родители отдали способную доченьку. За то, что из двух разрешенных в школе цветов – черного и белого – предпочитала черный, никогда не вынимала наушник из уха, когда к ней обращались, и отвечала сквозь зубы. За то, что не подлизывалась, не выпрашивала оценки и почти не поднимала руки, но, сидя в одиночестве на задней парте, оказывалась впереди всего класса. И самое главное, они ненавидели Тоню за то, что ей было на них плевать. Принятия сверстников она не жаждала. Поэтому травить ее было неинтересно – ее просто не трогали и иногда просили дать списать.

Хорошо еще одноклассники не знали, что Тоня о них в блоге строчила, может, поменяли бы тактику…

– Тоня? Антонина! Ты слышишь?

Потоптавшись в дверном проеме и не дождавшись реакции, тень удалилась в тень, дав Тоне повод развлечь себя каламбуром. Отец сопроводил Еву Аркадьевну на кухню, сунул в руки ненужный чай и распечатал пачку печенья, такого же ненужного.

– Яков Ильич… – Она помедлила, шумно присасываясь к чашке. Поморщилась: чай-то крепкий, горький, а хозяин даже сахару не предложил. – Тоня пропустила больше двух месяцев учебы. Я не могу допустить ее к занятиям, она не нагонит.

– Тоня умная девочка, – запротестовал тот. – Уверен, она легко…

Ева Аркадьевна прервала его командным тоном, выработанным годами работы с детьми:

– Нет. Пусть лечится и возвращается. Возможно, ей придется пройти программу десятого класса еще раз. Как вариант, может поступить летом в колледж по результатам девяти классов.

– Мою девочку… Умницу… Во вчерашнее ПТУ… Послушайте, еще пару дней… недель… Тоня просто переживает…

Классная грохнула чашкой об стол и отерла губы от влаги.

– Я буду говорить прямо, потому что вы, кажется, не понимаете. Состояние вашей дочери требует срочного вмешательства. Если вы не отведете ребенка к психиатру сами, я позвоню в больницу, и за ней приедут сюда.

– Но…

– Яков Ильич, Тоня всегда была… странной. Вы помните прошлый год? Школьный психолог подозревала неладное, но вы убедили ее, что все в порядке. Теперь я вижу: это не так. Через неделю я вернусь и хочу видеть медицинское заключение от специалиста. Иначе приму меры. Я предупредила. – Ева Аркадьевна поднялась из-за стола. – Спасибо за чай. И да, печенье заплесневело слегка. Видно, что хозяйство осталось без женской руки…

Яков Ильич не стал провожать гостью. Так и остался сидеть, пялясь в приоткрытые дверцы серванта. Выскреб печенье – больше там ничего не осталось. Надо бы в магазин сходить, продуктами затариться. Покупки, бытовые дела… Он не создан для этого, он ученый, книгочей, для которого исторические трактаты понятнее, чем инструкция к миксеру. Это жена была приземленная, хозяйственная, она связывала его с миром.

Света, свет мой, на кого ты меня покинула?..

На самого себя, видимо. Но сам он человек ненадежный. О пропитании позаботиться не может, куда там с серьезными проблемами разбираться.

Эта Ева (Браун, не иначе) еще смеет ультиматумы выдвигать! Знала бы она, кому так пламенно кричит в лицо «отведите ребенка к психиатру»… Словами бы подавилась. Сбросив оцепенение, Яков Ильич поднялся на ноги и двинулся в гостиную. Достал припрятанный в недрах шкафа черный блокнот и прижал к груди. Здесь вся правда, вся боль, которой никто не знает. Даже Света умерла раньше, чем он решился показать ей, не дожила до завершения последней главы. Двадцать лет брака молчал – а теперь и рассказывать некому.

Что мне делать? Господи, что мне делать?..

Вернув блокнот на место, Яков Ильич рухнул на диван. Мозг гудел, как процессор старенького компьютера, силясь отыскать ответ. Из двух зол нужно выбирать меньшее. Лучше смотаться в больницу для проформы, чем накликать беду в лице стучащихся в дверь санитаров. Они даже слушать ничего не станут, просто упакуют его девочку в скорую и заколют препаратами.

Значит, решено.

Ценой титанических усилий Яков Ильич выковырял дочь из кровати и потащил на прием. В холле городской больницы по месту жительства было шумно, пахло прелой человечиной. Дерганая женщина из регистратуры не смогла внятно объяснить, где искать участкового психиатра, поэтому Яков Ильич цепанул какого-то молоденького врача в коридоре. Из всей его невзрачной, пусть и миловидной внешности Тоне бросилась в глаза прическа: льняного цвета волосы, разделенные на косой пробор и прилизанные гелем за ушами. Было в парне что-то… декадентское, старомодное, как дедовский сюртук. Так сейчас волосы не укладывают. Да и от позы его, от высоко вскинутого подбородка, от взгляда, каким он окинул их с отцом – пристального, чуть ироничного, чуть надменного, – разило театральщиной, насилу сдерживаемыми внутренними страстями. Ну и тип. Такого позерства можно ожидать от каких-нибудь мертвых поэтов конца прошлого века, игравших в байронических героев, но никак не от худенького паренька в мятом халате.

– Психиатр? – переспросил врач и – что удивительно – мгновенно назвал номер кабинета, объяснив, как туда пройти. Склонился доверительно – пахнуло табаком и мятной жвачкой: – Запомните, какие бы лекарства вам ни предлагали, просите иностранные аналоги, не экономьте. – Он хотел добавить что-то еще, но его окрикнули с другого конца коридора куцым именем на букву «В». – Удачи, – пожелал блондин напоследок и ретировался.

Благодаря инструкциям загадочного доктора «В» отец и дочь легко нашли нужный кабинет и влились в пеструю очередь – призывники, автомобилисты, получающие водительские права, и прочая шушера, канючившая: «Я по медкомиссии, мне без очереди, пропусти-ите». Чтобы скоротать время в ожидании, Яков Ильич прихватил с собой томик античных трагедий. Как историк, он верил, что книги, подобно вину, с каждым годом становятся только лучше, и творения, написанные тысячи лет назад, вобрали неповторимую смысловую палитру.

– Пап, – Тоня тронула его за рукав, – можно я почитаю? – Перед выходом она забыла зарядить телефон.

Обрадованный ее интересом, отец с готовностью поделился книгой. Чтение оказалось увлекательным – Тонино лицо, давно уже застывшее гипсовой маской, озаряли слабые, но живые мимические реакции. Книга пришлась к месту: в хаотичном движении тел и антител по больничным артериям было нечто роковое, родом из греческих мифов, где властвует неумолимый Фатум. Сколько ни пичкай себя лекарствами, ни бегай по процедурам, в конце концов попадешь под каток судьбы, и новоиспеченная человеческая лепешка отправится прямиком в морг.

Подошла и Тонина очередь. Воздух в кабинете психиатра тоже был спертый – или, может, они с отцом привыкли к вечному сквозняку. Массивная врачиха возвышалась над горой медицинских карточек, словно дракон, стерегущий сокровища.

– Садись, деточка, – пропела она, указывая на стул, но даже это звучало угрожающе. Уткнулась в карточку: – Антонина Яковлевна Благая, шестнадцать лет, значит…

Даже собственная фамилия показалась Якову Ильичу насмешкой. За какие грехи Благих покинула благодать Божья? Священническая династия с вековой историей… Может, дело в нем, безбожнике? Может, горе Благих – кара за то, что отвернулись от Господа?

На Тоню посыпались вопросы, но ответы давались плохо. Даже резать тупыми ножницами легче. Ее растормошила смена обстановки, но запал уже угасал. Она не могла смотреть психиатру в глаза, наблюдая, как у пухлой ноги в растоптанном мокасине вертится змея – младшая сестренка драконихи. Тогда та переключилась на Якова Ильича, расспрашивая об эмоциональном и физическом состоянии дочери, но он тоже не блистал: здоровье детей контролировала мать, а занятый наукой отец в их воспитании не участвовал.

– Что ж… – подвела итог дракониха. – Предварительный диагноз – депрессия. Нужно сделать анализы, чтобы исключить органику. Понаблюдаем, поймем, единичный ли это эпизод или часть большого расстройства. А пока…

У Якова Ильича глаза полезли на лоб. Длинный список лекарств – нужно еще почитать, какие у этой дряни побочные эффекты, он-то знал, что психотропные препараты с человеком делают. Куча исследований: электроэнцефалография, магнитно-резонансная томография… Консультации с драконихой, которая, оказывается, принимает еще и в частном кабинете и владеет уникальной методикой психотерапии. И на все нужны деньги, много денег…

«Мошенница, вымогательница, площадная гадалка!» – хотелось взреветь Якову Ильичу, но он терпеливо дождался, пока дракониха заполнит медицинскую документацию и раздаст предписания, и только потом увел дочь из затхлой пещеры. То, что этим все и закончится, было ясно с самого начала. Тоню нужно спасать другими методами. И, пока они шли домой, решение созрело.

Илья встретил их на пороге – всклоченный, в одних трусах и майке, по которой Индийским полуостровом расплывалось мокрое пятно. В руке зажата банка «Рэд Булла», это пятно и оставившая.

– Ну что?

– Илюша, – с места в карьер начал Яков Ильич, – ты говорил, не хочешь жить со мной под одной крышей? Твое желание исполнится. Я забираю Тоню, и мы уезжаем на дачу. Побудешь на хозяйстве? Только умоляю, не превращай квартиру в притон.

Сын опешил:

– На дачу? Ты имеешь в виду клоповник бабушки Даши? А работа твоя? Школа у Тони?

– Возьму отпуск за свой счет. Или уволюсь, другую найду. Илюша, врачи ей не помогут. Эта женщина, психиатр, только деньги пыталась с нас стрясти. Тоне б на свежий воздух, поближе к земле, корням – гляди, и лучше станет. Поживем там пару месяцев, а потом подумаем, что делать. Может, вернемся домой, она поступит. Или там отправлю ее учиться.

Несколько дней понадобилось на приготовления. Все это время, наблюдая за развернувшейся вокруг суетой, Тоня провела с книжкой – той самой, сборником древних трагедий. Прочитанное настолько поразило ее, что сквозь тонкую ткань яви просочилось в сны, где златоперый орел прилетал клевать печень Прометея – одухотворенного и изможденного, каким изображают распятого Христа; кружилась в танце, раскинув измазанные в крови руки, царица Медея, убившая собственных детей; удалялась в изгнание из Фив согбенная тень царя Эдипа, сопровождаемая юной дочерью. Просыпаясь, Тоня попадала в тот же театр, только с хуже прописанными репликами. Мелодраматические причитания отца, патетические монологи брата. И она – главная героиня спектакля, забывшая выучить роль.

Наконец сборы были окончены. Отец таскал вещи в машину, а Тоня мялась на пороге, теребя легенькую дорожную сумку, которую ей доверили нести самостоятельно. Брат прижал ее к себе.

– Пока, систер! Возвращайся счастливой и здоровой. И пожалуйста, – прошептал он ей в макушку, – не делай того, что ты… делаешь с собой. Я люблю тебя, Тоня.

Она поморщилась, высвобождаясь из объятий. Что-то было не так. Не то имя. Это вялое, писклявое То-ня больше не принадлежало ей. Оно должно остаться за дверью пропахшей смертью квартиры.

Вместо этого имени появилось другое. Вспорхнув с книжных страниц, осело на языке невесомой пылью.

Ан-ти-го-на.

Имя село идеально, как скроенное по фигуре платье. Пока только имя, но к нему приложится история. Обязательно приложится. Что-то внутри Антигоны трепетало, возвещая о рождении новой истины о ней самой.

Окрыленная, она засеменила вниз по лестнице. За ней ползла ее чешуйчатая спутница, сверкая мудрыми обсидиановыми глазами.