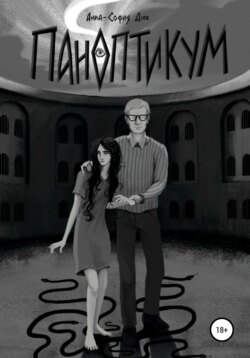

Читать книгу Паноптикум - Анна-София Дюк - Страница 8

Часть первая. Софокл бы плакал

Глава 6

ОглавлениеПотемневшая от дождя трасса вилась впереди траурной лентой. Через несколько километров она сворачивалась петелькой – хоть бери и прикалывай на грудь булавкой. Вдоль ленты-трассы тянулись одинаковые деревеньки – квадратные домики, сцепленные бочками, как вагончики поезда. Врут это все, будто мир огромен, прекрасен и полон чудес. Вот же он, этот мир, спрятался за пятнистым стеклом – примитивный и блеклый, состоящий из простейших геометрических форм. Почти все карандаши из набора израсходованы – остались только черный, серый и синий. Вот и рисуешь, чем придется.

А ведь каких-то полчаса назад Антигона была дома – в безопасности и тепле.

– Сегодня мы поедем к одному хорошему человеку, Тоня, – промычал отец за завтраком, давясь извечной овсянкой. – Здесь недалеко. Помнишь, я говорил об этом?

– Да, папа.

– Он побеседует с тобой. И поможет. Я обещаю.

– Да, папа, – обреченно согласилась Антигона. На третьи бессонные сутки ее мозг отказывался обрабатывать информацию. – Это доктор?

– Не совсем… – Яков Ильич замялся. – Вернее, совсем нет.

Но Антигона уже забыла об этом. Она вдруг заметила: на столе, придавленное завернутой в целлофан буханкой хлеба, валяется что-то блестящее. Серебристый клочок картона.

Антигона вытащила его, чтобы рассмотреть поближе. Это оказалась визитка, гласившая:

«СТЕБЛЕВСКИЙ ВИТ АНАТОЛЬЕВИЧ,

врач-терапевт»

Дальше значился номер кабинета и мобильный телефон.

– Пап, – протянула она, – а наш сосед…

– Он никогда больше не войдет в наш дом, не бойся. И выкинь эту штуку, она нам ни к чему.

Но Антигона и не подумала выкидывать визитку – наоборот, сунула в карман пальто. Чтобы помнить: призрак по имени Вит существует. И, что бы ни думал о нем отец, хочет ей помочь.

Первый за многие месяцы шаг за пределы дома ощущался, словно выход в открытый космос без скафандра. Антигона покрепче сжала визитку, унимая дрожь в пальцах, напитываясь прохладой ламинированного картона, остужающей разум.

– Тонечка, – позвал отец. Он вышел на улицу раньше, чтобы прогреть старенький двигатель «запорожца». – Ты идешь?

– Д-да…

«Иди, – прошептала Исмена ей на ухо. – Папа же сказал, тебе помогут. Иди».

Антигона почти физически почувствовала, как сестрины руки подталкивают ее. И переступила порог.

Все это хлынуло на нее – шумное-быстрое-яркое. Запах напоенной дождем земли был таким густым, что застревал в горле, не достигая легких. Потоки воды обрушивались на землю автоматными очередями – тут же захотелось упасть ничком и закрыть голову руками, прячась от пуль. Но тело не слушалось, стало чужим и неповоротливым, словно плотно загипсованное.

– Тоня! – прикрикнул Яков Ильич. – Зонтик открой, чего мокнешь?

Она и забыла, что ее пальцы сжимают длинный черный зонт-трость, на который можно опереться, да-да, опереться, чтобы не упасть… Увидев, что сама дочка не справится, Яков Ильич вернулся к ней, вынул из онемевших пальцев зонт, раскрыл над их головами и довел Антигону до машины. Когда отец усадил ее внутрь и закрыл двери, ей полегчало: шумный-яркий-быстрый мир вместился в геометрически очерченное пространство и превратился в безопасную картинку.

Антигона потянулась, удобнее устраиваясь на автомобильном сидении. Медленно, неглубоко вдохнула. Запах мокрого асфальта и озона – резкий, сладкий, головокружительный – чувствовался даже в салоне. К нему примешивалась пряная бензиновая вонь. Антигона вбирала воздух понемногу, делая длинные паузы между вдохами, боясь, что снова захлебнется, как только что на крыльце.

Дождь усиливался. Лезвия молний вспарывали брюха жирных туч, из которых выкатывались все новые и новые капли, хлещущие землю. Экзекуции вторили раскаты грома – чеканные, как бой боевых барабанов.

От очередного грохочущего «т-р-ру…» Антигона испуганно вздрогнула и, чтобы успокоиться, переключила внимание на размытый пейзаж за окном. Наверное, таким и видят мир близорукие – вечная растекшаяся акварель перед глазами. Можно было бы спросить у отца, но не стоит отвлекать его от дороги.

Яков Ильич нервничал: он давно не водил и растерял сноровку. Да и погодка подкачала. Хорошо хоть маршрут, построенный GPS-навигатором Тониного смартфона, насчитывал не слишком много поворотов и пролегал по недавно отремонтированной трассе.

– Все хорошо, Тонь? – нарушил он тишину.

– Да, – пискнула дочь.

Как-то не верилось. Яков Ильич видел, каких усилий ей стоило выйти на улицу. Он забарабанил пальцами по рулю, пытаясь прогнать тревогу. Десятки раз за утро он успел пожалеть, что собрался ехать к отцу Серафиму. Слова молодого выскочки-врача о «серьезном лечении» не выходили из головы. Что, если это ошибка? Что, если ему, отчаявшемуся старику, просто хочется переложить ответственность за Тоню на кого-нибудь другого – хоть на Господа?

«На все воля Божья, – решил Яков Ильич, отметая сомнения. – Мы уже выехали и не повернем обратно. А потом – будь, что будет».

Антигону тоже терзали раздумья. Что за «хороший человек, который поможет»? Ей вдруг вспомнилась детская игра, с помощью которой родители учили ее считать. Сколько ей было? Кажется, четыре. Она сидела у мамы на коленях и тыкала в машины за окном, восклицая: «Красная раз, красная два!» и глотая букву «р», а мама смеялась и загибала ее маленькие пальчики…

От этих воспоминаний почему-то заболела голова, и Антигона переключилась на счет.

«Раз машина, два машина.... Три машина, четыре машина…» – Мысленное повторение чисел убаюкивало. Дворники качались, очищая лобовое стекло от потеков воды. Туда-сюда. Будто маятник. Нет, не маятник – метроном, совсем как тот, с которым она играла в первые годы в музыкалке. Узкий и строгий, он возвышался над девочкой, направляя непоседливые пальцы на верный темп. Она часто представляла, что, будь метроном человеком, стал бы строгим учителем, носил костюм с галстуком и бродил по классу, размахивая указкой, идеально отсчитывая доли. Туда-сюда. Тук-тук.

«Пять машина, шесть машина…»

Вот мама водружает метроном на верхнюю полку стеллажа, отходит в сторону и с улыбкой наблюдает за игрой дочери…

Туда-сюда.

Почему снова так больно? Будто кто-то вколачивает гвозди в виски.

«Семь машина, восемь машина…»

Туда-сюда.

Антигона чувствовала себя рыбкой в аквариуме, которая смотрит на мир сквозь стекло. Волны укачивали ее – откуда в аквариуме взяться волнам?

Тук-тук.

«Девять машина…»

А на десятой машине течение унесло ее. Наконец Антигоне стало тепло и спокойно. Она ощущала свет впереди, мягкий и приятный, и тянула к нему пальцы, и тянулась всем своим существом. Оттуда веяло легким волнительным ветерком: вот-вот она достигнет чего-то, вот-вот что-то настигнет ее… Даже бессонная усталость отступила, спугнутая предчувствием открытия, что разлилось в груди топленым молоком.

– Мы приехали, Тоня. – На ее плечо опустилась отцовская рука. Тепло испарилось. Вместо него вернулся холод, пробравшийся под пальто и щекочущий ребра. – Выходим.

Антигона открыла глаза и сквозь акварельную мешанину красок на стекле разглядела, что остановились они у подножья холма, а на его вершине находится какое-то здание, скрытое деревьями.

– Где мы, пап?

Яков Ильич вздохнул и признался:

– Приехали в монастырь. Поговорим с батюшкой…

– Ч-что? – Слезы брызнули у Антигоны из глаз. Дыхание сбилось, будто в горле застрял камень. – Я… Я не хочу! Не пойду никуда, ни к какому батюшке… Не пойду!

– Пожалуйста. Если что-нибудь нам не понравится, мы тут же уйдем. Умоляю…

Не дожидаясь ее реакции, Яков Ильич выбрался из салона, обошел машину и открыл дверь со стороны дочери.

– Тонечка…

Она замотала головой, бормоча:

– Посмотри, как далеко идти, так далеко… Я не смогу. Зачем ты меня сюда привез? Мне было нормально и дома. Там тепло и тихо. Я хочу обратно…

– Тут же всего ничего пройти, немного вверх подняться. Я помогу тебе.

«Папа желает тебе только лучшего. Не огорчай его, – поддакнула Исмена. – Что, если батюшка сможет нам помочь?»

– Ладно. – Антигона покорилась двойному напору. Ласковый голос сестры и воля отца – вот все, что удерживало ее от истерики, собравшейся в груди клубком наэлектризованных проводов. Она шмыгнула носом и вытерла слезы рукавом пальто. – Пап, – заныла Антигона, отдавая себе отчет, что звучит просьба до ужаса жалко. – Возьми меня за руку, мне… мне страшно.

– Конечно, солнышко. – Тон Якова Ильича становился все приторнее. Хоть на хлеб намазывай и ешь, как бутерброд с медом.

Антигона схватилась за его протянутую ладонь и выскользнула наружу. Ливень утих так же быстро, как начался – осталась лишь липкая морось, облепившая их одежду роем мошкары.

Они двигались вверх медленно, не расцепляя рук – со стороны это, наверное, смотрелось трогательно. Да и Антигона на первый взгляд казалась обыкновенной девушкой, разве что очень сосредоточенной, будто проводила сложные математические операции в уме. Утром, собрав в охапку последние крупицы здравого смысла, она вымыла голову и привела себя в порядок. Порезы на коже надежно укрывал свитер, а непослушные волосы она укротила, заплетя в косу. В своем черном пальто с погонами, черных джинсах и черных же ботильонах Антигона выглядела, как присмиревшая готесса, которая решила стать образцовой студенткой, но еще не успела обзавестись новым гардеробом. Одежду она действительно давно не покупала: таскала старое драное шмотье, которым когда-то эпатировала одноклассников.

Рядом с отцом и дочерью шествовала группка старушек-паломниц, похожих на стайку серебристых рыбок. Они переговаривались тихими голосами, негромко, приятно посмеивались и начали креститься уже на подступе к воротам монастыря. Благим было неловко рядом с ними. Яков Ильич считал себя плохим христианином, а Антигона и подавно: она скорее поверила бы в Зевса-Громовержца, чем в Иисуса Христа. В фаталистической древнегреческой религии ей виделось больше смысла, чем в проповедуемой христианством свободе воли, которая, однако, предполагает Божью кару за каждый проступок. Кукольное сердце Антигоны тянулось к тому, чтобы отказаться от необходимости выбирать, решать, бороться. И покориться – фатуму, или причитающей в голове сестрице, или хотя бы отцу, который за руку тащил ее за собой.

Кованные ворота были гостеприимно распахнуты. На территории монастыря располагался парк, отчасти похожий на скотный двор: цветочные клумбы и грязноватый декоративный прудик соседствовали с хлевом, из которого несло навозом. Повсюду торчали торговые палатки, где милые бабушки в платочках продавали иконки и пластиковые бутылки со святой водой. Венчала композицию церковь – стандартное творение православной архитектуры: барокковые завитки и арочные окна, грибные шляпки золоченных куполов, насаженные на бежевые башенки. Один купол, правда, был черный: видать, деньги на позолоту кончились.

Яков Ильич окликнул проходившего мимо монаха и поинтересовался, где можно найти настоятеля монастыря, отца Серафима. Тот провел их в приемную братского корпуса – скучное административное здание справа от церкви – и велел ждать в коридоре перед каким-то кабинетом. На двери висела табличка – Антигона, запинаясь, прочитала вслух:

– Часы приема ежедневно с девяти до… до семнадцати ноль-ноль. В дни б-больших праздников с двенадцати до семнадцати ноль-ноль.

– Как в ЖЭКе, ей-богу… – пробормотал Яков Ильич. Его снова накрыло мерзкое ощущение собственной неправоты. Он опустился на приткнувшуюся у двери длинную скамью, расстегнул пальто и ослабил шарф. Глубоко вздохнул, высвобождая скопившуюся в животе тяжесть. Антигона присела рядом, и Яков Ильич снова взял ее за руку.

Так они и сидели в тишине, подпитываясь скудным теплом прикосновения, пока не подошел отец Серафим. Был он древний, намного старше Якова Ильича и весь какой-то серый, будто припорошенный пылью. Пыль эта лежала даже на его давно не стиранной рясе, от которой исходил кисловатый запах. На голове отец Серафим носил клобук, из-под которого торчали желтовато-седые волосы, а с подбородка тянулась жидкая бороденка – тонкая и длинная, как капля слюны, что свисает со рта уснувшего пьяницы.

– Простите за ожидание. Много дел, много людей, которые хотят обратиться за советом…

Говорил отец Серафим, как и все священники, веско и с выражением, наполняя каждое слово таинственной важностью. Антигона выжидательно молчала, а вот Яков Ильич обрадовался ему, как родному отцу, и бросился целовать руки.

– Благословите, батюшка… Спасибо, что нашли для нас время.

Священник осенил его крестным знамением и поспешно высвободился из хватки. Засуетился, извлекая из складок рясы ключи от кабинета.

– Бог благословит. Входите, присядем, потолкуем. – Он пригласил отца и дочь внутрь и сам вошел следом.

Приемная отца Серафима, если это помещение можно было так назвать, выглядела, как обыкновенный офисный кабинет: рабочий стол с компьютером, стеллаж, уставленный рядами разноцветных папок, два стула для посетителей. Только на стенах висело непривычно много икон и несколько распечатанных листков с молитвами, прибитых кнопками. Антигона пробралась к одному из стульев, глядя только в пол: новая обстановка ее пугала.

– Что не так, родная? – забеспокоился отец, но она помотала головой: все нормально, мол. Отец Серафим устроился по другую сторону стола. За его спиной виднелся православный календарь с панорамным фото монастыря. Красный квадратик на прозрачной ленте, который должен был отмечать сегодняшнюю дату, окаймлял вчерашнюю. Почувствовав укол раздражения, Антигона отвернулась к окну, чтобы эта неправильность не мозолила глаза.

– Что ж, рассказывайте, что привело вас сюда. – Отец Серафим соединил концы пальцев, демонстрируя, что весь во внимании.

– Мы пришли к вам с большим горем, – начал Яков Ильич. – Хотим просить помощи и совета. Батюшка, я должен признаться, мы… Не то, чтобы были добрыми христианами. В церковь ходим редко, на Пасху разве что, но наша ситуация вынуждает нас… обратиться к Богу. Осознать… свои ошибки.

Слова давались Якову Ильичу тяжело. Казались патетичной бессмыслицей. Все, чего ему хотелось, это чтобы священник щелкнул пальцами, вырвал пару волосинок из бороды, как Старик Хоттабыч, и Тоня тотчас выпорхнула из этого кабинета бодрая и радостная. Да только вера в Господа – не пилюля, которую можно принять по надобности, Яков Ильич это понимал. Но в глубине души осознавал, что привело его к отцу Серафиму отнюдь не желание духовно возродиться и воцерковиться.

– Никогда не поздно обратиться к Богу. Продолжайте, – подбодрил его священник.

– Моя дочь Антонина… – Яков Ильич кивнул в ее сторону, но Антигона и бровью не повела. На лужайке, вид на которую открывался из окна, парень с короткой рыжей бородой кормил кур. Даже монашеское одеяние не могло скрыть его атлетического телосложения. И самым странным было не то, как монах молод и как сложен, а то, как он улыбался – сам себе. Улыбался так, словно на дворе солнечный день, а над его головой висит чистейшее голубое небо, а не грозовые тучи. Антигона хотела бы однажды научиться так улыбаться. Или хотя бы, чтоб он улыбнулся ей.

– …переживает трудный период, – продолжал отец. – С тех пор, как ее мать, моя жена, скоропостижно скончалась, с Тоней творится неладное…

Правильно, наверное, было бы сделать по-другому. По канонам романа. Вспомнить все на Светиной могиле, и исповедоваться, и плакать, и молить о прощении, но память не спрашивает, когда вам удобно, чтобы нагрянуть в гости.

Все вышло, как вышло. Слова покатились из него, как бусины из порванного ожерелья.

Да только заговорил Яков Ильич не о Тоне.

А о себе.

О последнем вечере перед тем, как его свет погас навсегда.

…Как она кричала, громыхая кастрюлями в раковине. Вспененное моющее средство взвилось в воздух роем мыльных пузырей, и маленькие копии Светланы Благой, заключенные в прозрачные сферы, разлетелись по кухне, источая десятикратно усиленный гнев.

– Я тебе не мать, Яша! Я твоя женщина, понимаешь? Не сиделка, подтирающая твою взрослую задницу. Я здесь горничной работаю, что ли? Ты весь день на работе, а по вечерам строчишь в своем блокноте и ничего мне не показываешь. Когда мы в последний раз ходили в кафе, в театр, а? Я уже молчу о сексе, ты, видимо, на старости лет импотентом заделался. А дети… Илюша вечно пропадает где-то, я его дома почти не вижу. Тоня ушла в себя, я вообще не знаю, что у нее в голове творится. Может, она совсем умом тронулась с той дрянью, которую слушает и читает… Помнишь, нам давно еще в школе говорили, что она ненормальная. Это все в твою мамашу полоумную, которой мертвый муж мерещился…

– Замолчи! – рявкнул Яков Ильич. – Что ты городишь? Про Тоню, про матушку мою… Уважай ее память!

– Ты только рот мне можешь затыкать! – не унималась Света. – Лучше бы детьми занялся, они совсем от рук отбились. Если знаешь, как жить правильно, разбирайся сам. Я все делаю для тебя и детей, а вам наплевать. Посмотрим, как вы будете без меня!

Когда-то все было по-другому. Он нежно обнимал жену за укутанные шалью плечи – холодно, ей было вечно холодно – и шептал на ухо: «Свет мой». Редкие ссоры прибавляли чувствам остроты и пикантности, как в обожаемых Светой бразильских сериалах, которые вечерами скрашивали мрачную действительность девяностых. Но годы шли, дети росли, а они… просто старели. У многих их ровесников уже появились внуки, которым можно было отдать нерастраченную любовь, а младшая дочь Благих даже не достигла совершеннолетия. Родители теряли детей – и друг друга. Семейный плот распадался на доски.

Чем этот скандал отличался от других, случавшихся чуть ли не каждый день, едва Тоня с Ильей выскальзывали за порог? Яков Ильич знал, чем все закончится: завтра он уйдет на работу, а по возвращении на столе будет ждать горячий ужин. Он чмокнет жену в щеку, скажет: «Прости меня, дурака», и все будет, как прежде. До следующей ссоры.

Но не в этот раз. Чертов сломанный котел.

– …Она готовила на кухне. Все окна закрыты, плита включена, отопление работает – у нас индивидуальное, газовый котел, старый-престарый. И – утечка. Никакого сквозняка. Света… видимо, не успела или сил не хватило, чтобы хоть до окна добраться. Нам никогда уже не узнать. Это Тоня нашла тело, батюшка… Но сама она никогда не рассказывала, что тогда произошло. Я могу только догадываться. Тоня вернулась первой – из школы. Дверь не была заперта – это единственное объяснение, как она вошла в квартиру. Света обычно не запирала щеколду, когда готовила, потому что из-за шипения кастрюль-сковородок могла не услышать звонка в дверь. Дальше со слов соседей. Тоня заорала и упала в обморок. На крик соседи и сбежались. Вытащили ее быстро. К счастью, отравление оказалось легким, но бог знает, что случилось с ее душой. Полтора года уже… В школу не ходит, на улицу выйти боится, ни с кем не общается. Один компьютер. Я не знаю, что делать, батюшка. Вы – наша последняя надежда. – Яков Ильич погладил дочку по плечу. – Тонечка, скажешь что-нибудь?

Но та не отреагировала. Всю длинную отцовскую речь она пропустила мимо ушей, ерзая на стуле и дергая себя за косу, будто непоседливая первоклассница, не привыкшая вести себя смирно на уроке. Ключ в спине требовал движения. Хотелось сбежать отсюда. Или хотя бы поправить бегунок календаря. Кто-то безымянный ныл в голове: «Разбей окно и беги, разбей окно и беги», и Антигоне приходилось его сдерживать. «Заткнись!» – мысленно орала она и звала Исмену на помощь. Погрузившись в споры с порождениями своего разума, Антигона все больше теряла связь с миром. Глаза погасли, слегка приоткрылся рот, безвольно повисли руки. «Опять она где-то не здесь, – понял Яков Ильич, не впервые замечающий такое состояние. – И как ее вернуть?»

– Тоня, – позвал он еще раз.

Антигона слегка качнула головой. Взгляд ее казался невидящим.

– Тонечка, батюшка хочет поговорить с тобой.

– Не переживай, дитя. – Священник мягко, отечески улыбнулся. – Страдания твоей души – это тяжкий крест, который тебе нужно вынести, чтобы очиститься. Они были ниспосланы тебе, чтобы привести к Богу.

Эта фраза отрезвила Антигону и заставила на миг вылезти из своей скорлупы.

– Я не согласна, – отчеканила она голосом звонким и четким. – Мне больше нравится трактовка греческих мифов, где боги насылают безумие в наказание тем, кто ослушался их воли. Это больше похоже на правду, чем ваша сказочка про испытания, которые ведут к очищению.

Глаза отца Серафима округлились, и они с Яковом Ильичом затянули на пару:

– Тонечка, что ты говоришь…

– Антонина…

Священник попытался подобраться к ней еще раз:

– Доченька, расскажи, что ты испытала, когда твоя мать умерла?

– Ничего такого.

– Пойми, нет нужды горевать. Душа твоей матери давно отправилась в рай. Как написано в Евангелие от Иоанна: «Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет; и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек»5. Твоя мама же верила в Бога, да?

Яков Ильич тактично промолчал.

– Я особо и не горюю, – пожала плечами Антигона. В висках снова запульсировала боль, мешая сосредоточиться.

Отец Серафим опешил:

– Но ты ведь должна…

– Вы только что сказали, что нет.

Яков Ильич тронул дочку за рукав, шепнув:

– Не дерзи.

Священник призадумался, поглаживая бороду.

– Что ж, теперь мне все ясно. Это бес. Бес завладел душой Антонины. Ее сердце ослабело от горестей. А в мгновения, когда человек слаб и подавлен, в его внутренней обороне появляется брешь, и нечистому легче пробраться внутрь. Бес вселился в вашу дочь.

– Бес? – переспросил Яков Ильич.

В этом «бес» было что-то народное и простое, навевающее воспоминания о матушке. Та, хоть и некогда жена канонического священника, жила в плену предрассудков, сельских суеверий и примет. Верила в бесов и наговоры, знала, какой будет погода следующей весной, если в день, посвященный определенному святому, повеет ветер или пойдет снег. Обзывала соседку ведьмой, когда та таскала пустые ведра по улице, а сыновние научные изыскания – ересью. И любила повторять: «Бесовство этот ихний коммунизм».

– Но… как…

– Вы ведь сами говорили, что перемена, произошедшая с девочкой, была очень резкой. Видите, ей безразлична смерть матери, она сама в этом признается. Разве можно быть равнодушным к утрате человека, давшего тебе жизнь? Это в ней бес говорит. Поверьте, у меня многолетний опыт борьбы с происками лукавого. Достаточно взглянуть ей в глаза, и увидишь: там плещется тьма. Но душа, ее невинная и чистая душа осталась нетронутой, не бойтесь.

– Значит, Тоня не больна. – У Якова Ильича отлегло от сердца.

– В мирском понимании – нет. Но ее духовная жизнь очень страдает.

Яков Ильич порывисто перекрестился. В голове всплыли слова из «Отче наш» – одной из немногих молитв, которую он помнил наизусть. «И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого…» Значит, не избавил, значит, плохо пекся Яков Ильич о душе своей девочки. В козни дьявола верилось с трудом – все-таки он человек науки, – но, глядя, как угасает разум в Тониных глазах, Яков Ильич готов был поверить во что угодно.

– От всего есть средство, не страшитесь, – уверил его отец Серафим. – Мы проводим отчитку каждую субботу, и, по счастью, это как раз сегодня.

– Отчитку?

– Отчитку бесноватых, иными словами, обряд экзорцизма, изгнания беса. Но вы должны понимать, что желающих много, ибо уйма приспешников дьявола бродит среди людей и искушает их пороками. Возможно, хорошее пожертвование могло бы поспособствовать…

Ожидаемый алгоритм действий был ясен без дальнейших намеков. Когда несколько сложенных пополам купюр шлепнулись в прорезь ящика для пожертвований, голос отца Серафима стал совсем елейным. Он приобнял Антигону за плечи и повел за собой:

– Вот так, доченька, вот так, дорогая. Скоро все закончится.

– Я вам не дочь, – пыталась возразить она, но едва разомкнула губы. На слова, как и на сопротивление, сил не было.

Отец Серафим оставил Благих на улице и велел прийти в церковь через час – к этому времени отчитка как раз начнется. Пока что он предложил пообедать в монастырской столовой и показал, где она находится. «В нашей пекарне делают отличные булочки», – порекомендовал священник напоследок таким заговорщическим тоном, что его можно было заподозрить в грехе чревоугодия, и удалился по своим делам. Не видя иного варианта, Яков Ильич с дочерью поплелись в столовую.

– П-пап, о чем он… сказал… то есть говорил… вообще? – Антигоне едва удалось построить даже такую элементарную фразу. Слова рассыпались, как мелкие пазлы из перевернутой коробки.

– Все будет хорошо, Тонечка… – заворковал Яков Ильич. Ему самому было тошно от собственного сюсюкающего тона. – Потерпи немного, тебе станет легче. Сейчас мы сходим покушаем, а потом нужно будет… хм, наверное, отстоять небольшую службу. Ты ведь потерпишь, солнышко? Потерпишь?

Дочь мелко закивала. Она была такая покорная и послушная, что Яков Ильич невольно залюбовался, хотя, зная Тонин характер, эта покорность настораживала. Но смотреть на дочь, которая не огрызалась и не язвила, было приятно. «Может, воздух здесь такой, – предположил он. – Святой, целебный. Вот ей и стало лучше».

Но лучше Антигоне не было. Просто ее утягивало вглубь, туда, где теплилось предчувствие, зародившееся в недавней аквариумной дреме. Нить, связующая ее с реальностью, истончалась, пока не стала совсем прозрачной, как паутинка. «Я ухожу, – осознала она. – Завод кончается. Когда ключ в спине перестанет тарахтеть, и меня не станет».

Столовая встретила их теплом и ароматом свежей выпечки. Вдоль ее стен выстроились длинные столы и грубо срубленные скамьи, как на средневековых пирах. Яков Ильич усадил Тоню на одну из них, а сам пошел за едой. Он с аппетитом проглотил и первое, и второе и закусил булочкой, но Тоня только похлебала суп, механически катапультируя ложку в рот. Потом они прогулялись по облетевшему парку – от кустов остались одни голые скелетики. «Он как я, этот парк, – подумала Антигона. – Только он весной расцветет и снова станет красивым. А я – нет. Я такая останусь навеки. Пустая. Мертвая».

Яков Ильич глянул на часы: пора направляться на отчитку, что бы это ни значило. В храмовом зале набилась уйма народу: он углядел в толпе бабушек-паломниц, с которыми они вместе поднимались в гору, но остальные люди были незнакомые, нервные и крикливые. Пахло свечным воском и потом. Преодолевая дурноту, Яков Ильич стал искать для них с дочерью место и сумел каким-то чудом пробиться в первый ряд. Он поддерживал ее за плечи – иначе бы упала, так взволновала ее толпа.

Тревожное ожидание нарастало. Людская масса полнилась шепотками:

– Я уже не раз была на отчитке, отец Серафим чудеса творит… – говорила старушка в меховой шапке, из-под которой выглядывал узорчатый платок. – Вы бы видели, что с людьми бывает. И по-собачьи лают, и по-звериному рычат, и сквернословят – вот что бесы творят.

– Боже, спаси нас грешных и сохрани от происков лукавого… – запричитала ее собеседница – сухопарая, с бледным желчным лицом.

– Мне тоже отца Серафима посоветовали, – вклинилась в разговор другая женщина, помоложе, лет сорока, в слишком ярком для посещения церкви оранжевом пальто с лисьим мехом. – В последнее время чувствую себя ужасно: головные боли, сон плохой… Свекровь говорит: на отчитку тебе надо, голубушка. Вот я и здесь.

– По-моему, бред это все, – хмыкнул мужчина в спортивной куртке, стоящий чуть поодаль от них. – Эти бесноватые – просто психи припадочные или нанятые актеры. Я пока только посмотреть пришел, в следующий раз с оператором приедем, сюжет снимем. Такие, как вы, дамочки, и схавают – народ любит всякую мистику.

– Безбожник вы…

– Ничего, своими глазами увидите и поверите…

– Ненавижу журналюг…

– Помолчите лучше…

На спорщиков зашикали, призывая к тишине в святом месте, они зашикали в ответ, и ругань продолжилась бы и дальше, если бы в церковь не вошел отец Серафим в церемониальном золотом облачении. Голоса смолкли, и толпа застыла, преисполненная благоговения и торжественного предчувствия. В руках священник держал дымящее кадило и большое серебряное распятие. За ним следовал тот самый рыжий монах, кормивший кур, одетый в похожую канареечную хламиду, только побледнее и поскромнее. Он нес расписанный цветочным узором чайничек, смотрящийся абсолютно неуместно посреди церковной помпезности, и кисть для окропления святой водой.

Отец Серафим остановился у алтаря и напевно затянул молитву на церковнославянском. Народ крестился, повторяя за ним «Господу помолимся, Господи, помилуй», но Антигона не могла правильно сложить пальцы – так она оцепенела от страха.

– Что с тобой? – шепнул отец. – У тебя что-то болит?

– Нет. Меня не болит. Я болю. Ой…

Слова-пазлы ускользали. Мысли крошились в труху. Ни собрать, ни склеить. Со всех сторон давила толпа, пространство сузилось, как и легкие, в которые не помещался спертый воздух, пропитанный запахом благовоний и человеческих тел. Антигона опустила глаза, сосредоточив взгляд на трещине в деревянной половице, да так и простояла, пока отцу Серафиму не надоело бубнить. Он принялся ходить по рядам, сопровождаемый рыжей тенью. Кадило в его руках чадило дымом, дурманя и так мутную голову.

– Только не смотри на него. И он тебя не заметит, – повторяла Антигона себе под нос. – Не смотри. Он тебя не заметит.

Вдруг на нее брызнуло водой. От неожиданности она вздрогнула всем телом.

– Это бес! – вскричал отец Серафим ликующим тоном игрока в покер, которому выпал джекпот. – Бес боится святой воды.

В лицо прилетела еще одна порция жидкости, застилая глаза.

– Не брызгайтесь! – запротестовала Антигона. – Не трогайте меня!

Отец Серафим поднес к ее лицу кадило. Оно качалось из стороны в сторону, гипнотизируя. Еще и запах, этот ужасный горьковато-сладкий запах…

Антигона почувствовала, как мир перед ней плывет. Колыхнулось людское море, и пол стал ближе, а отец, наоборот, невыразимо далеко – не дозовешься.

– Оставьте меня… – пробормотала она, чувствуя, как подкашиваются колени.

– Держите ее, – скомандовал отец Серафим.

Якова Ильича тут же оттеснили плечами несколько молодчиков и подхватили Антигону под руки. Она брыкалась, осыпала их отборной бранью, но хватка становилась только сильнее. Сквозь дым фимиама она разглядела лицо рыжего монаха, который смотрел на все это с ужасом и… сочувствием?

– Евгений, будь добр еще воды… – обратился к нему отец Серафим.

Но Антигона услышала: «Гемон». И прозрела.

Все воплощалось наяву – трагедия Софокла, озаглавленная ее именем. Царь Креонт, желающий отправить ее на смерть, стражники, сжимающие в тисках, хор фиванцев, покорного народа, боящегося своего правителя. И Гемон – сын Креонта, жених Антигоны, выступивший против жестокого отца.

«И все они одобрили б меня, когда б им страх не сковывал уста. Одно из преимуществ у царя – и говорить и действовать как хочет», – пронеслось в голове.

– Помогите, – выдохнула Антигона. Шепот заглушили вопли отца Серафима. «Изыди, нечистый», «оставь тело невинной рабы Божьей» – репертуар у него был небогатый. – Гемон! Папа! Папочка, помоги!

Но Яков Ильич не отзывался. Толпа унесла его в сторону, едва появившиеся из ниоткуда люди подхватили Тоню. Сердце колотилось так громко, что заглушало все остальные звуки. В груди расцветала боль, расцветала, как цветок, длинными ядовитыми стеблями оплетая тело. Боли становилось все больше: левое плечо, лопатки, живот… Где-то в кармане пальто завалялся нитроглицерин, но Яков Ильич не мог дотянуться до него, ведь совсем не чувствовал рук.

И душно здесь, душно-то как… Расстегнуть бы пальто, ослабить ворот рубашки…

«Стойте, отпустите ее! Ей же плохо, больно!» – закричал бы Яков Ильич, но у него не было голоса. Перед глазами завертелись хороводом огни свечей, пространство шло рябью и рыжевато-фиолетовыми полосами. «Жаль, что я сказал Тоне выкинуть визитку с телефоном того врача», – такова была последняя мысль Якова Ильича, и он провалился во тьму.

Краем глаза Антигона заметила, как толпа расступилась, открывая взгляду потерявшего сознание человека. Мелькнула пола знакомого пальто, золотисто блеснули стекла очков…

– Папочка! – завопила Антигона, но уста ей замкнул тяжелый крест.

Увидев, что рыжий монах поставил на пол чайник и кинулся приводить ее отца в чувство, она немного успокоилась.

Когда суета утихла и Якова Ильича уволокли из храмового зала, отец Серафим вернулся к обряду экзорцизма. Потеряв помощника, таскавшего емкость со святой водой, он решил поработать с аудиторией по-другому.

– Братья и сестры! Взгляните, как юна и нежна эта девушка. – Он театральным жестом указал на Антигону. – Но в нее вселился бес. Это вы впускаете его в своих детей. Компьютер, интернет с раннего возраста, – отец Серафим по-стариковски произносил в обоих словах мягкое «э», – американские фильмы, рок-музыка, богомерзкие книги о колдунах и упырях… Вот и результат. А дальше что? Порнография, бранные выражения, наркомания или, упаси боже, содомия. Покайтесь! Покайтесь, грешники! Ибо спасение только в Господе Нашем Иисусе Христе. Господу помолимся, Господи, помилуй…

Толпа откликнулась хором, отец Серафим продолжил проповедь о пагубности современного образа жизни, а Антигона, радуясь возможности передохнуть, на несколько секунд прикрыла глаза. Когда она снова подняла взгляд, вместо кадила Креонт уже держал топор, испачканный в крови.

– Отпусти меня! – Антигона попыталась пнуть его в живот, но не достала и только мазнула по бедру. – Отвали!

Он заносил топор над ее головой и убирал, заносил и убирал, издеваясь. Толпа изнемогала от предвкушения расправы. Антигона кусалась и сучила ногами, истошно орала, тщась донести до неразумных людей, с каким иродом они имеют дело, но Креонт только смеялся над ее страданиями.

Но вдруг – чудо, не иначе – ей удалось отбиться и вырваться. Пошатываясь, она поднялась по ступенькам к алтарю. Фиванцы повернулись к ней, и Антигона, набрав в легкие побольше воздуха, заговорила, и голос ее реял под сводами храма, как знамя истины:

– Люди! Безголосый хор! Слушайте меня, а не его, ведь он ничего путного не скажет. – Она направила указующий перст на Креонта. – Ты, царь Креонт… Кто сказал тебе, что ты и есть закон, закон церковный? Кто дал тебе право выносить приговор моему поколению? Разве твой Бог записал в скрижалях десять заповедей, где говорилось: не убий, не укради, не смотри американских фильмов, не слушай рок-музыку? Разве Бог не говорил, что он есть Любовь? Разве не велел людям любить друг друга? Так где твоя любовь, скажи, Креонт? Один лишь страх, страх, который ты нагоняешь на это тупое стадо. Паства моя, возлюбленные бараны… Любите Господа, славьте Господа, иначе вас настигнет кара. И где тут любовь, ответьте мне, люди? Вы же любите по указке, молитесь по указке и каждую секунду боитесь гнева Отца, если будете плохо демонстрировать свою любовь тем, кто объявил себя проводниками Его воли на земле. Я – Антигона. Я рождена любить, не ненавидеть. И я даю голос тем, кто молчит и боится. А ты… – Она снова перевела взгляд на священника, который совсем усох и сделался маленький-маленький. – Софокл бы плакал от того, как ты жалок, Креонт. Ты не герой трагедии, а просто пародия.

Толпа взорвалась аплодисментами. Антигона купалась в них, будто в море. Ее баюкали волны. И вот уже Гемон, любимый жених, спешит к ней, чтобы заключить в объятия, и улыбается, улыбается, как ей и мечталось… Но, когда его руки сомкнулись на ее плечах, она почувствовала, что они давят слишком сильно.

Волны, волны…

Антигона моргнула.

Кадило было перед самым ее лицом. Курился фимиам. А предплечья все еще сжимали стражники.

Ничего не было. Ни речи, ни оваций, ни объятий.

На самом деле она не произнесла ни слова.

Слабо дернувшись, Антигона завертела головой по сторонам. По щекам потекли слезы бессилия. Она разглядела среди толпы Исмену, одетую в белое и в печаль, похожую на ангела.

– Ты, сестра, страдаешь. Я готова с тобой страданий море переплыть, – проговорила та, благословляющим жестом поднимая руку.

И тогда Антигона успокоилась и перестала сопротивляться, сколько ни обливали ее водой и не окуривали дымом.

Раз она больше не реагировала на святую воду и распятие, а стало быть, бес вышел из ее тела, ее оставили в покое. Все те же молодчики оттащили Антигону в угол храма и усадили на скамью.

Рядом присела Исмена и обняла ее за плечи.

– Оставь меня одну с моим безумством6, – отмахнулась Антигона. Как они опостылели ей все, актеры этой трагедии, настоящие и ненастоящие, живые и придуманные. – Как всегда, ты бросила меня, жалкая Исмена, слабая Исмена, и явилась только под конец.

– Ты же знаешь, хоть на казнь, но мы вместе, сестра. Пойдем со мной.

– Куда?

– В настоящий мир. Ты же давно чувствуешь его приближение, так ведь? Я знаю путь и проведу тебя. Там лучше, чем с этими чокнутыми.

Она поднялась на ноги и протянула Антигоне руку. Та несмело схватилась за нее. Пол перед ними задрожал, раскалываясь; у их ног закручивалась воронкой черная дыра. Сестры шагнули туда вместе. И больше в этом мире Антигоны не было.

5

Ин. 11: 25-26.

6

Здесь и ранее курсивом выделены цитаты из трагедии Софокла «Антигона» (пер. С. Шервинского и Н. Познякова).