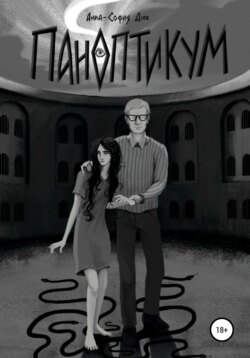

Читать книгу Паноптикум - Анна-София Дюк - Страница 6

Часть первая. Софокл бы плакал

Глава 4

ОглавлениеНебо над кладбищем напоминало больничную простыню – грубую, сероватую, отвердевшую от дешевого стирального порошка. Такими застилают тонкие продавленные матрасы, на них испражняются и блюют, их орошают потом, кровью и слезами. При желании на простыне можно даже повеситься, и тебя – уже неспособного испражняться, блевать или плакать – накроют точно таким же куском ткани, чтобы увезти на каталке вперед ногами прямиком в вечность. Яков Ильич опустил взгляд; от линялой трикотажной белизны, погребальным саваном укрывшей спящих под землей мертвецов, слезились глаза. Здесь покоилась и его мать. Жаль только, сын пришел к ней лишь потому, что ему было негде больше спрятаться.

…Он вернулся с работы – как обычно злой на недотеп-школьников, которым плевать на то, что он пытался втемяшить в их дурные головы. Как же он скучал по Университету! По дискуссиям с коллегами за чашечкой кофе в преподавательской столовой, по интеллигентным пьянкам в честь юбилея кафедры, по научным конференциям и знакомствам с умными людьми, съехавшимися со всей страны. Студентов тоже вспоминал с нежностью – их горящие глаза и сосредоточенные лица. Они думали, спорили, болели историей, как и он. Они носили на пары толстые тетради, в которых фиксировали каждое его слово, гулко разносившееся над аудиторией, и Яков Ильич чувствовал себя уважаемым и значимым – а до тех, кто прохлаждался на галерке, ему и дела не было. Но эти дети… Та же рабоче-крестьянская поросль, с которой он учился в стенах этой самой школы. Они отказывались мыслить и анализировать – только галдели, бегали по коридорам, курили в туалете да тискались по углам, а на уроках пялились в экраны телефонов, пряча их на тощих коленках. А потом их родители приходили к Якову Ильичу – сетовать на плохие оценки отпрысков и жаловаться на тяжкую жизнь – и вываливали перед ним содержимое своих захламленных душонок, а он, он должен был посочувствовать и исправить поставленные в журнале карандашом двойки, не вспоминая, как они сами, когда были детьми, смеялись над ним…

В общем, денек выдался паршивый: половина девятого «Б» завалила контрольную, а восьмой «А» в полном составе не выучил параграф. Еще и вздумали возмущаться: чего вы так много задаете, Яков Ильич? Единственное, что утешало: не пришлось готовить, Тоня проявила инициативу и состряпала обед. Получилось неважно: суп недосоленный, а котлеты пережаренные и кособокие, будто слепленные неловкими детскими пальчиками.

Она устроилась напротив отца на табуретке, вяло жуя и постукивая пальцем по кружке с надколотым ободком. Монотонный стук вывел Якова Ильича из себя, и он вспылил:

– Прекрати! Нельзя спокойно за столом посидеть? В школе нервы, и ты еще…

Тоня по-птичьи вжала голову в плечи и забормотала:

– Почему ты вдруг стал злой, папа? Тебя что, тоже двое?

– То-оже?.. – сорвалось с губ полувопросительное эхо. Дочь молчала. Яков Ильич сбавил тон и заговорил ласково-ласково: – Прости, родная, погорячился. Расскажи, пожалуйста… Что с тобой происходит в последнее время? – Он склонился к Тоне, но та отшатнулась и оплела себя руками-путами в некое подобие смирительной рубашки.

Прижать бы ее к себе, приласкать, успокоить… Вот только не позволит – дочь уже взрослая, а он почти не обнимал ее ребенком.

– Тонечка? – несмело позвал Яков Ильич.

Она повернула голову – медленно, запоздало: она всегда так реагировала на собственное имя, словно не была уверена, к ней ли обращаются. Не отвечала, только смотрела исподлобья – большие карие глаза, такие поэтично называют воловьими, сверлами вгрызались в пошаливающее сердце отца. Глазища у Тони были бабушкины, и Яков Ильич с трудом выносил этот знакомый взгляд, каким мать корила его за плохое поведение.

– Поговори со мной, прошу, – взмолился он.

– Нет-нет-нет… – Тоня замотала головой. – Нет, ты не должен знать…

– Я твой папа, Тонечка. Я приму все, что ты скажешь, и не осужу тебя.

Дочь все мялась, приоткрывая и вновь смыкая губы. Скосила взгляд и качнула в воздухе ногой, словно отпихивая что-то невидимое. Яков Ильич терпеливо ждал.

– Да! – Тоня вдруг улыбнулась и раскинула руки, будто хотела обнять весь мир. – Если я расскажу тебе сама, она не сможет просить платы. Я обману ее…

«Бред какой-то. Она бредит. Бредит-бредит-бредит», – мысль билась мухой в стекло, оглушительно жужжа, но Яков Ильич не впускал ее, не позволял себе ее думать.

– О чем ты? – почти простонал он.

«Бредит-бредит-бредит…»

И Тоню прорвало. Не так, как прорывает плотину, когда поток хлынет, сметая все на своем пути. Как барахлящий водопроводный кран, который плюнет в тебя водой, забрызгав одежду, а больше ни капельки не дождешься.

– Я постараюсь объяснить, пап, – затараторила она. Якову Ильичу вспомнилось, как дочь, когда еще не бросила школу, пересказывала ему параграфы по истории. Язык не поспевал за стремительно летящей мыслью, и через некоторое время слова склеивались, превращаясь в кашу. – Что, если мир не такой, как ты думаешь, а на самом деле ты просто слепой, который верит, что он зрячий? Может, тебе только кажется, что ты все отчетливо видишь, но видишь ты далеко не все, а, вернее, ничего. Твои глаза заволокло дымкой, и ты не замечаешь трещины, а они… они повсюду. Прости, что так сумбурно. Я все разложу по полочкам, – ее интонация взлетела вверх, превратившись в писк. – Ты ученый, пап, тебе нужны доказательства. Понимаешь, у каждого предмета есть текстура. Настоящие предметы гладкие, они шлифуются сначала природой, потом человеческими прикосновениями. Настоящее легко отличить от подделки. В подделках всегда есть изъяны, их текстура нарушена. Смотри. – Тоня повертела в руках чашку, из-за которой начался весь сыр-бор. – Видишь: ободок сколот. Почему чашка треснула? Ответ прост: она ненастоящая. Это не настоящий фарфор, а бутафория. Я видела когда-то документалку про Голливуд, как они создают целые улицы-декорации из картона. Этот дом такой же, да. И еще… еще… – Дочь пошарила глазами по кухне. – Есть такая книга. Я… найду ее и покажу тебе. Ты дал мне ее почитать, когда водил в первую городскую, помнишь, давно еще? Эта книга у тебя не просто так оказалась. Это судьба нам на нее указала. Там скрыта истина, – последнее слово Тоня произнесла благоговейным тоном. – Там написано про нас. Он… Черт, я не помню имя! В общем, автор откуда-то знал, как все будет. И написал нас раньше, чем мы родились. И меня, и тебя, и маму, и братьев. А теперь мы играем себя. Вот…

Тоня остановилась, переводя дух. Какую-то вечность Яков Ильич хранил молчание. Потом оказалось, что вечность продлилась секунд тридцать.

И меня, и тебя, и маму, и братьев…

Она никогда не говорила о матери. Не горевала, не предавалась воспоминаниям, даже на похоронах не проронила ни слезинки: отстояла службу прямая и горькая, а потом вернулась домой, упала в кровать и не вставала месяцами. И брат с отцом подхватили игру, заключив молчаливый пакт: не говорить, не вспоминать, не плакать, жить так, будто Светланы Благой никогда не существовало, будто она никогда не умирала в их квартире – отныне и навеки холодной, как склеп, отданной на растерзание сквознякам, – будто от этой игры станет легче…

Накатившая с новой силой боль вымыла из головы Якова Ильича все здравые мысли. И он прошептал – как осознал после, полную чушь:

– Ты имела в виду брата. Не братьев. Когда это нашего Илюши стало двое?

Замешкавшись, Тоня кивнула:

– Конечно. Я так и сказала – брата. – И сорвалась с места. На столе осталась недопитая чашка чая, на тарелке – надкусанная котлета. Яков Ильич не нашел в себе сил последовать за ней: что-то пригвоздило его к табуретке, кольнуло в сердце, пробрав игольчатым холодом с головы до пят. Придя в себя, он поднялся в мансарду, но ничего, кроме сухого «все хорошо, пап», от Тони не добился.

И тогда он малодушно сбежал из дому и бесцельно мотался по слякотным улицам, пока ноги не привели его к кладбищу, к могиле матери.

Яков Ильич протянул руку, смахнув с могильной плиты нанесенные ветром комья земли. Он нечасто навещал матушку и, честно сказать, побаивался кладбищ. Познакомился он со смертью довольно поздно – хоронить, в сущности, было некого. Бабка и дед по материнской линии остались далеко на Востоке, куда их вывезли в эвакуацию. Матушка же – тогда еще юная Дарья Рыбникова – после войны вернулась домой одна. Добиралась несколько месяцев, поездами и попутками, но так тянуло к родной земле, что, вспоминала, руки дрожали, голова кружилась, житья не было под одурелым азиатским солнцем. Встретил ее обветшалый дом, по которому бродила престарелая тетка, отцова сестра, чудом пережившая оккупацию. Тетка вскоре скончалась, а к Дарье стал наведываться ее бывший одноклассник, высокий печальный юноша по имени Илья Благой. За пару лет до этого он окончил восстановленную нацистами духовную семинарию, а вернувшись в родной поселок, узнал, что его отца, настоятеля Серпомолотовской церквушки, оккупанты и убили. Злая насмешка судьбы…

«Мне жена нужна, Дарья, – говорил Илья, – чтобы рукоположили в диаконы. А я тебя со школы люблю. Пойдешь за меня?» Пошла. Молодые зарегистрировали брак и обвенчались, потом Илья принял сан и стал батюшкой, а Дарья – его матушкой. Зажили Благие в любви и согласии, только Бог все никак не посылал им детей, пока, наконец, в последний сталинский месяц не родился сыночек Яшенька. Да только отец Илья не увидел сына: его – к тому времени уже ставшего протоиереем и настоятелем – за полгода до этого арестовали и упекли на десять лет в лагеря за антисоветскую агитацию и пропаганду. Как Яков Ильич узнал много позже, когда при перестройке открыли архивы, обвиняли его в том, что «распространял среди прихожан идеологически вредную литературу и критиковал учение марксизма». Что было на самом деле, живет лишь в слухах и воспоминаниях стариков. Говорят, Серпомолотовскую церковь хотели закрыть и переоборудовать в продовольственный склад или, прости господи, клуб с танцульками. Отец Илья грудью защищал алтарь и престол, образа и распятье, а хватило бы росту – под расписными сводами простерся, держа их, как атлант небо. Он взял огонь на себя. Беда миновала: вскоре Сталин умер, власть сменилась и стало не до крохотного храма в глуши. Скончался протоиерей Илья по пути в Сибирь, подхватив пневмонию, – не старый еще мужчина, которому не исполнилось и сорока. Матушка проплакала весь вечер, получив спустя два года без единой весточки письмо о том, что он реабилитирован посмертно. «Зачем мне он реабилитированный? – причитала. – Мне нужен он живой…»

Вот в такой узор сплеталась в сознании юного Якова семейная история, оживающая в материнских рассказах. Образ отца Ильи окутывал сказочный ореол, делающий его не реальным человеком, а былинным героем; он был так же далек и прекрасен, как смотрящие с икон святые, пусть Дарья Павловна и пыталась создать видимость его присутствия в жизни сына, наставляя: «Слушайся меня, Яшенька. Батюшка на тебя с небес смотрит и грустит, если ты плохо себя ведешь». Только любому видно было, что нет в доме мужчины: чихали скрипучие половицы, выли старые трубы, стены шелушились штукатуркой. Но Дарья Павловна не пожелала больше выходить замуж и растила сына одна.

А сын и рос – с клеймом «поповского сынка» на спине, которое в разгар хрущевской антирелигиозной кампании не прибавляло ему авторитета в глазах сверстников, более прогрессивных, чем их по-деревенски набожные родители. А он-то, он… И крестик не носил, и образцовым пионером был, и так же громко, как все, речевки декламировал. Но все помнили, чей сын Яков Благой.

Читая в газетах истории о комсомольцах, отринувших допотопную религию, Яша ловил себя на мысли: что, если сделать так же – громко, прилюдно? Позже он возненавидел себя за те малодушные юношеские порывы. Пожалуй, его бунт против советской действительности был больше формой самобичевания, нежели борьбой за справедливость. Яков неосознанно подталкивал себя к тому, чтобы повторить путь отца – пострадать за веру, раз не в Господа, так в свободу. Но ему судьба уготовила иную дорогу.

Память об отце всегда маячила перед Яковом Ильичом, воплощенная в имени его собственного сына. Он не одобрял идею называть детей в честь умерших родственников, но матери отказать не смог. «Назови ребенка Илюшей, Яшенька, – попросила Дарья Павловна, когда сын привез беременную жену знакомиться. Она уже тогда была плоха и лежала на диване в гостиной, истончившаяся и бледная, как оплывшая свеча. – Батюшка Илья меня просил. Он ко мне приходит иногда, садится рядом, разговаривает. Переживает он за нас, на земле без него оставшихся. Назови так сына, прошу. Он тогда обещал за внучком приглядывать».

Помнил еще: едва Света отлучилась в уборную, матушка подозвала его поближе и прошептала, обдав душистым травяным запахом, – не верила никогда в лекарства, только народные средства признавала:

– Ты рассказал ей, Яша? Рассказал своей жене, что с тобой случилось? Что ты весь переломанный, как стебель под косой? Готова она с тобой таким жить?

– Если бы… – покачал головой сын. – Думаете, матушка, она бы меня такого приняла, если бы сказал…

– Ну и дурак ты, сыночка.

Верно, что дурак. Не дал детям с бабушкой толком пообщаться. Не любил возвращаться домой, где все соседи знали – пусть лишь сплетни, слухи, в которых мало правды, – о том, что он пережил.

Когда Дарья Павловна умерла – просто угасла, тихо и мирно, как гаснут свечи, Тоне было четыре, а Илюше – шесть. С тех пор Благие являли собой модель нуклеарной семьи, оплот индустриального общества. Со Светиной стороны бабушек-дедушек тоже не осталось – она была младшей дочерью в многодетной семье, родителей похоронила еще до знакомства с Яковом. Ее братьев и сестер жизнь разбросала по большой стране, которая когда-то была одна, а потом развалилась на кучу осколков, и они дрейфовали каждый на своей льдине, обмениваясь редкими визитами и звонками.

Яков Ильич переступил с ноги на ногу, чтобы согреться. Дыхание серебрилось в воздухе облачком пара, как конденсационный след от самолета. Воспоминания принесли с собой чувство вины – неискупленной и неискупимой вины за то, что с молодости стеснялся матери: ее наивной, приправленной суевериями веры, ее деревенского говорка, ее безграмотности в вопросах государственных. Но все же верилось: матушка слышит его и любит. Любит даже сквозь смерть – своего выстраданного, оплаканного, непутевого и совсем уже старого сына.

– Здравствуйте, матушка. – Даже сейчас он не мог избавиться от привычки обращаться к матери на «Вы». Октябрьская революция пыталась уничтожить это старомодное обращение, но в их семье его бережно хранили. Но своих детей Яков Ильич уже не стал учить «выкать» – настало другое время. – Я пропустил Дмитриеву субботу2, но, надеюсь, вы не обижаетесь. Главное, я пришел. Важно ведь, чтобы вера была в сердце, а не соблюдение обрядов, да? Я хочу спросить совета. Что мне делать с моей дочерью, вашей внучкой? Я… Боже, какая чушь! – Яков Ильич умолк и отступил на несколько шагов. Размокшая грязь плюхнула под подошвой, заляпав низ брюк. – Какой я глупец! – продолжал он уже мысленно. – Говорю то с иконами, то с могилами, а Тоня там одна. Глупец, полоумный старик… Пойду лучше. – Яков Ильич развернулся на каблуках, но вдруг склонился к надгробию, прижавшись к холодному базальту щекой, и прошептал: – Простите, матушка.

С кладбища Яков Ильич почти бежал – сам не знал, от чего или к чему. Желтушный свет, заливающий улицу Ленина, обрисовывал мир гротескными штрихами, будто набросанными неверной рукой больного в лихорадке. Люди и звуки обтекали Якова Ильича, не касаясь его. Кажется, с ним поздоровалась парочка школьников, но он не отреагировал. И вдруг сквозь пелену прорвался голос – полузабытый, но родной, пробуждающий к жизни дряблые, почти утратившие чувствительность сердечные струны.

– Яша! Яша, это ты?

Яков Ильич обернулся. К нему обращалась дама, что называется, приятной полноты, в клетчатом твидовом пальто и черной шляпке, из-под которой выглядывали каштановые волосы, отливающие искусственным глянцем. В затянутых перчатками ладонях дама сжимала пакет с продуктами, и улыбка озаряла ее моложавое лицо: радовалась, поди, хитрюга, что спрятала руки – единственное, что могло выдать ее истинный возраст. Но Яков Ильич знал, сколько ей лет: на год меньше, чем ему, и даже помнил, как масляно и сладко пахнет сирень в тот весенний месяц, когда она родилась.

– Здравствуй, Зинаида. Рад тебя видеть.

– Какая я тебе Зинаида, Яша, – хмыкнула она, кокетливо поправляя упавшую на глаза челку, – скажи еще, Зинаида Ивановна. Я свободная девушка в самом расцвете.

Реальность словно подернулась рябью, и сквозь слой антивозрастного крема, краску для волос и театральное жеманство в ней проступила та, прежняя Зина – смешливая девчонка, с которой Яша ходил под ручку весь десятый класс. Да и в нем проснулся серьезный очкастый юноша, который, рисуясь, осыпал подругу потоком исторических фактов, пока они прогуливались по утопающему в густой тени поселку – тогда и намека не было на уличную иллюминацию. А потом… Зине оставался последний школьный год, а Яша поступил в университет в Городе, и юношеская страсть постепенно остыла. Появились другие девицы – начитанные, эмансипированные, городские. Приезжая домой на каникулы, Яша старался не пересекаться с Зиной, а позже узнал, что она выскочила замуж за местного мужичка. Что до него, то городским девицам быстро надоел голодранец, и осталось только посвятить себя науке.

В последний раз Яков Ильич видел Зинаиду на похоронах матери: не забыла, видать, как Дарья Павловна угощала ее оладьями, когда «Зиночка-доченька» заходила к «умнику-Яшеньке», чтобы он помог ей с уроками. И ничего уже не дрогнуло в груди, не зажглось, не всколыхнулось, но сейчас… Сейчас в Якове Ильиче так остро болели одиночество и беспомощность, что сердце потянулось навстречу старой знакомой.

– Свободная? – оторопело повторил он.

– Да, Яша, и не скажу, что я от этого счастлива. Мой муж умер. Пять лет назад.

– Прости, не знал…

– Твоя жена, слышала, тоже. Соболезную. Оба мы теперь вдовцы… – Зинаида тронула его за локоть свободной рукой. Яков Ильич вздрогнул. Как давно женщина не касалась его с такой теплотой, он успел уже позабыть это чувство щекотки и трепета, что рождается в животе от заботливого прикосновения.

– Ты идешь куда-то, Зина? Я провожу. И пакет давай, помогу нести.

– Ох, спасибо. – Она передала Якову Ильичу свою совсем не тяжкую ношу, позволяя проявить галантность.

Они шли по улице Ленина, повторяя путь, который проделывали, когда Яков нес ее портфель со школы – страшно подумать, больше сорока лет назад.

– Ты же в Город вроде переехала… Какими судьбами? – спросил Яков Ильич, полный ему самому непонятной надежды.

– Да, там живу, с семьей Игорька, средненького моего. В отличие от тебя, по деревенской романтике не соскучилась. Только к сестре иногда заезжаю. Сюда, сюда… – Она указала, куда сворачивать. – Помнишь Лизку-то?

– Конечно. Иногда вижу ее в центре.

– Вот, зашла в магазин, детям ее сладенького купила, они мне как внуки, потому что Пашка, старший, в Германию уехал, я его детей только малышами видела, а Мариша только на третьем месяце, первенца ждет. А вот Игорек до сих пор детьми не обзавелся, они с женой очень современные, продвинутые. Карьеру строят и решили, что к детям пока не готовы. За тридцать мужику, представляешь? А у твоих как дела? Старшенький учится?

– Да. Четвертый курс. Физфак.

– А младшая? Сколько ей уже? Шестнадцать?

– Почти восемнадцать, – отрешенно, как-то стеклянно отозвался Яков Ильич.

– Взрослая барышня. Красавицей выросла, небось. От женихов отбоя нет?

– Ага.

– Поступила уже? На кого?

Зинаида все сыпала и сыпала дурацкими вопросами, не замечая произошедшей в нем перемены.

– Нет, – отрезал Яков Ильич, – не поступила. Даже школу не окончила. – Ему вдруг захотелось открыться Зинаиде – может, в дань их юношеской любви, а может, просто устал носить тяжесть на душе. И он горячо зашептал: – С ней что-то страшное творится, Зина, и с каждым днем все хуже. Из дому не выходит… Говорит такое… Я с трудом ее понимаю. С тех пор, как жена умерла, дочку словно подменили. Я устал, ты не представляешь, как я устал каждый день уходить на работу и бояться, что, пока меня нет дома… – Яков Ильич беспомощно умолк. Где-то завыла собака, и в тишине ее протяжный лай прозвучал стократ страшнее.

– Господи… – Зинаида приложила руки к груди. – Вы были у врачей?

– Врачей? Что те врачи – шарлатаны! Ни один врач не хочет, чтобы пациент выздоровел. Врач хочет, чтобы пациент не доставлял хлопот и поменьше к нему приходил. А раз пришел, пусть дает на лапу и кормит фармацевтические компании.

– Да-да, – вторила Зинаида, – они всегда советуют самые дорогие лекарства, хотя большинство болезней вообще можно народными средствами вылечить. А может, ей к этому… как его… психоаналитику, а? Не лечиться, просто поговорить, знаешь, как в Америке…

– Америка! – Яков Ильич расхохотался чужим, надтреснутым голосом. – Америка! Нас так долго учили любить твои запретные плоды3… Ты ведь тоже смотрела Голливудские фильмы, где показывают психоаналитиков: у них белозубые улыбки и красивые кабинеты, янки платят им огромные деньги, чтобы излить душу на мягкой кушетке и получить рецепт на волшебную таблеточку, от которой повысится уровень гормона счастья в крови. Только у нас таких нет. Я вижу, что ей плохо, но не могу Тоню… им… отдать. Чтобы они сделали с ней то же самое, что со мной? – взревел он и тут же затих. Заметил, что порвал пальцами одну из ручек пакета. Пришлось скрутить их в узел, чтобы окончательно не разодрать в клочья.

– Как я не подумала, Яша, – тон Зины стал нежным, почти материнским. – Сколько ты там провел? Я ходила к твоей матери после того, как тебя арестовали, помогала по хозяйству, но и она со счета сбилась. Сколько?

– Почти четыре года.

Черный блокнот, пыльный и безголосый, выплыл из глубин памяти и встал перед глазами.

Если бы ты знала, Зина, если бы только знала, что я пережил, но ни ты, ни даже Света и дети – никто не знал, та, что знала, давно лежит в земле, а прошлое похоронено навеки, застывшее в словах, которые никто не прочтет…

– Мне так жаль, Яшенька…

– Что мне твоя жалость! Ты ходила к моей матери, говоришь. Так часто ходила, что она мне даже не рассказывала об этом. А где ты была, Зина, когда я вернулся? Я сам? Почему не пришла ко мне? Стыдилась, что с психом знакомство водишь? С тем, кто уезжал всеобщей гордостью, а вернулся деревенским дурачком. Где ты была все это время?

– Меня муж не пускал. Старушке помочь пускал, а к тебе – нет. Знал, что я все еще люблю тебя.

Яков Ильич осекся.

– Любишь… Любила бы, нашла бы способ помочь. Могла бы выйти к людям. Ты ведь знала, матушка должна была тебе рассказать, за что́ я пострадал. Разве ты сказала им, чтобы не тыкали пальцами? Чтобы не шарахались, не науськивали детей? Эта свора верила, что я сумасшедший, но не знала, что я пострадал за то, чтобы вы, уроды, жили в лучшей стране. Разве ты сказала им хоть слово, а, Зиночка?

Она долго молчала. Так долго, что не верилось, что заговорит вновь.

– Что было, то прошло. Ты ведь тоже… Ты мне не писал и даже не здоровался. Вот я и выскочила за Гришку, чтобы тебя, идиота, проучить. Муж мой… сложный у него был характер, боялась я его, и руки его тяжелой боялась. Дура была, молодая, пугливая. Яша, прошу… – Зинаида подалась к нему, снова коснулась предплечья. – Не дай твоему прошлому погубить дочку. Думаешь, с тех пор ничего не изменилось? Ты ведь должен видеть разницу между… м-м, тем, что было с тобой, и лечением реальных… бо…

– Не смей! – закричал Яков Ильич. – Не смей! Тоня здорова, здорова! Просто у нее… проблемы.

В ухе, диссонируя с только что произнесенными словами, снова зажужжало:

«Бредит-бредит-бредит…»

Зинаида в страхе отпрянула и мелко закивала, соглашаясь со всем, что бы Яков Ильич ни сказал. Продолжал он уже размеренным тоном, каким обычно втолковывал школьникам новую тему:

– Для системы нет разницы. Если ты оказался в ее лапах, неважно, как ты туда попал и кем был до этого. Ни черта не изменилось в этой стране, только знамена висят другие. – Он махнул в сторону виднеющегося вдали здания поселковой администрации, над которым трепался на ветру выцветший государственный флаг. – Куда делись серп и молот? Вот же они, повсюду, даже название этой дыры… – Его смех уже напоминал плач. Он утер лицо рукавом и сказал ровно и твердо: – Это все от того, что мы с Богом связь потеряли. Дети мои совсем не верят. А без веры… без веры в голове ветер свищет. Илюша вот жизнь разгульную ведет: пьянки, девочки, дурь. Но Тоню я спасу. Спасу обязательно.

Зинаида закусила губу, что-то обдумывая.

– Послушай, Яша, если ты против врачей… Я слышала кое о чем. Километрах в пятидесяти отсюда есть монастырь. Его настоятель, отец Серафим, – удивительный человек, мне девчонки из Города рассказывали. Исцеляет болезни, утешает скорбящих. Свози туда дочь, может, поможет чем. Я тебе номер дам, позвонишь и запишешься на прием – к нему всегда народ ломится.

– Сейчас запишу… – Яков Ильич достал из кармана свою старенькую кнопочную «нокию».

Зинаида поцокала языком:

– Купил бы себе смартфон, Яша. Мне Игорек подарил – такая цаца! Что ты, как пещерный человек?

Щурясь на тусклый экран, она принялась диктовать Якову Ильичу номер. Тот старательно набирал его, переспрашивая каждую циферку. Когда новый контакт с названием «Отец Серафим» был сохранен в памяти телефона, в голове мелькнула забавная мыслишка: «Вот они какие, новые технологии. Бог доступен по горячей линии».

Дальше они шли в молчании.

– Что ж, до встречи, Яша… – Зинаида схватилась за ручку калитки.

– До встречи, Зина. – Отдавая ей пакет, он задержал ее руку в своей на секунду дольше, чем следовало.

Она заглянула ему в глаза, собираясь что-то сказать, но не решилась и исчезла – легкокрылая и прекрасная, как любая потерянная мечта. Яков Ильич знал, что «до встречи» – лишь вежливая формула. Он не будет искать встречи с ней, ведь теперь у него есть кое-что получше.

Надежда на чудо в цифровом эквиваленте, дремлющая в кармане пальто.

2

Дмитриева суббота – день поминовения усопших в православной церкви, который отмечают в субботу перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского, приходящимся на 8 ноября.

3

Строки из песни советской и российской рок-группы Nautilus Pompilius «Последнее письмо» (1985).