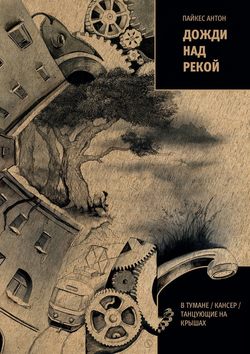

Читать книгу Дожди над рекой. В тумане / Кансер / Танцующие на крышах - Антон Пайкес - Страница 10

В тумане

Дожди над рекой

ОглавлениеЧасто, когда я опаздывал на встречу с Леной, я садился в один и тот же троллейбус. Не знаю, почему, но он всегда играл в моей жизни роль тотемного животного: его ненадёжные тонкие усы, которыми он шевелил, как огромный таракан, непрерывно ощупывали питательные электрические провода, и я засыпал под приятный мерный скрежет каких-то скрытых от глаз механизмов. Засыпал ненадолго, всего на пять минут, но это были священные пять минут совершенного спокойствия и безмятежности. Я так его и прозвал – счастливый троллейбус. Он выныривал из темноты, никто не обращал на него особого внимания, и только я знал, что перед нами распахнул свои двери вечерний спаситель. Никакая, пусть даже собственная, машина не смогла бы заменить его пропахший потом и дешёвыми томными духами салон. Исписанные сиденья казались доисторическими реликтами, холстами, на которых древние художники оставляли свои неолитические рисунки, и в их непритязательных матерных произведениях мне мерещились особые смысл и логика.

Троллейбус проходил маршрут в несколько кварталов долго, он объезжал небольшие препятствия, словно синий парусник, обходящий рифы, боящийся натолкнуться на притаившийся морской клык и навеки остаться на этой дикой мели. Счастливый троллейбус. Разве он был нужен мне лишь для того, чтобы добраться до Лены? Вовсе нет. Он был мне необходим потому, что любой, кто испытал на себе ненасытный голод этого города, нуждается в собственном вечернем спасителе. Человек может не прийти на зов, лучший друг может подвести, но троллейбус, он ходит по расписанию, и не в его правилах опаздывать больше, чем на пятнадцать минут. А четверть часа можно и подождать.

В каком-то смысле, синий допотопный монстр стал моим другом. С ним можно было делиться всем, не боясь, что он кому-то что-то разболтает. Конечно, этого не стоило делать слишком громко, ведь измотанные москвичи могли счесть меня за сумасшедшего, хотя сами вовсе не отличаются крепкой психикой. Можно ли быть нормальным в изначально неправильном мире? В бушующем океане ненависти, усталости, серости, троллейбус находил правильный маршрут, не задумываясь о том, что одна его ошибка могла подманить акул, как капелька крови в воде, и нас бы сожрало изнутри наше буйное и ненормальное естество. Иногда я ощущал некое подобие родства со всеми этими людьми, но даже в самом жарком бреду не мог вообразить, что они так же понимают значение встречи с синим монстром. Это было моё интимное маленькое знание, знание служителя культа, фанатика и всё-таки мечтателя, ревностно оберегающего его от посторонних.

Почему я снова оказался в троллейбусе? Ехать некуда, ведь Лены больше нет. Но это совершенно не важно, ведь я уже внутри, еду навстречу неизвестности. Смотрю наружу, как рыба из аквариума, и внешний мир кажется совершенно нереальным. Я точно знаю, что будет дальше. Скоро справа от меня покажутся две почти одинаковые церкви, потом – раскрашенная умельцами бойлерная, а следом – наше с Леной кафе. А за ним? Мне раньше казалось, что там уже ничего нет. Мир кончался здесь. Но сейчас, когда моей любовницы нет в живых, а моя самая первая любовь бесследно растворилась в воздухе, когда я остался один на всём белом свете, можно было позволить себе побыть чуточку первооткрывателем. Поехать и посмотреть на то, какой он, дальнейший маршрут. Вот кафе пронеслось мимо: так решил мой господин, даже не пытаясь пристроиться в уютный карман возле него. На этой остановке никто не вышел. Вроде бы, её даже забыли объявить. Троллейбус знал, что меня здесь уже никто не ждёт, а значит, нет смысла останавливаться, задерживать спешащих по домам граждан. Я уже не выйду здесь, я уже не выйду здесь никогда.

Что ж, едем вперед. Ведь дальше тоже есть остановки, можно сойти на любой и начать искать своё будущее, раз уж прошлое забыто и закрыто. Но я не выходил. Чем дальше троллейбус забурялся в незнакомые районы, тем больший интерес просыпался во мне. Неужели его маршрут не имеет конца? Неужели он едет в вечность прямо от моего подъезда?

– Что ты будешь делать теперь? – спросила она.

– Наверное, ничего. Посмотрю, что будет дальше.

– Ты уже смотришь будущему в глаза. Тебе они нравятся?

– Да. Нравятся. Ведь это твои глаза.

– Ты не ошибаешься? – деловито спросила она.

– Возможно, не всё ли равно?

– Конечно, может это и неважно, но уверен ли ты, что не пожалеешь о своём выборе?

– Я и так слишком о многом жалею.

– Мне грустно здесь, – сказала она. – Поехали к тебе?

Мы сошли на ближайшей остановке и перебежали дорогу в неположенном месте. Перед нами темнел маленький окраинный парк, ночью становящийся прибежищем хаоса, пустоты и дикости. В него не хочется заходить, он вызывает отторжение, и кажется, что возникающее неприятное чувство – его защитная реакция на незваных гостей. Мы стоим на остановке под одиноким фонарём и смотрим на оскаленную пасть ржавых ворот. Ни одной машины. Ни души. Троллейбуса не видно, зато тяжёлой поступью приближается гроза. Я чувствую, как при каждом её шаге на меня как будто падает потолок, ноги становятся ватными, пугающе расфокусируется зрение. Потом – одинокий раскат грома, и на нас обрушивается дождь. Мы стоим под козырьком и смотрим, как вокруг бушует стихия. Асфальт становится тёмным, земля набухает и только под прозрачной крышей ничего не меняется.

Мы садимся на выбравшийся из тьмы троллейбус. Намокаем, пока пробегаем несколько метров от козырька до его двери. Майка на моей спутнице теряет свой яркий жизнерадостный цвет, и эту потерю сможет восполнить только время. По моим расчётам этот троллейбус последний, водителям уже пора загонять свои машины в парк, где те будут спокойно спать несколько часов. Им тоже нужен отдых. Мы неспешно проходим по пустому салону и усаживаемся в самом конце. Она прижимается ко мне и погружается в лёгкую дрёму, словно очень усталый человек. По дороге троллейбус подбирает ещё нескольких ночных прохожих, офисных работников, которым, почему-то, совсем не хотелось спать в этот вечер.

– Откуда ты взялась? – спрашиваю я её.

– Ты же хотел, чтобы я оказалась рядом, правда?

– Хотел.

– Вот я и пришла.

Действительно, зачем задавать глупые вопросы? Всё и так понятно.

– Где ты была?

– Не помню. Наверное, была где-то, где мне хотелось быть. С недавних пор я на это стала смотреть куда проще. Да, я не знаю, что она делает, ну и что? В конце концов, мы с ней ближе, чем сёстры. К примеру, она хочет к тебе, и я хочу к тебе. Ничего сложного, наши желания совпадают. Правда, часто я не понимаю, где заканчиваются мои желания и начинаются её.

– Вот что меня волнует. Не исчезнешь ли ты снова, так же неожиданно, как в прошлый раз?

– Давай не будем загадывать. Кстати, это не наша ли остановка?

Двери раскрылись с тяжёлым вздохом, и мы вылезли из чрева синего зверя под стену дождя. Мне показалось, что обратная дорога заняла во много раз меньше времени, чем моё путешествие в неизведанную даль. Мы горячо простились с последним троллейбусом и заспешили домой.

Вбежали в квартиру. Непривычный запах грозы наполнил её до краёв, все окна были нараспашку, хотя я уверен, что закрывал их перед уходом.

– Удивительно, – радостно пробормотала она, вдыхая полной грудью аромат далёких муссонов и пассатов. – прямо как в детстве.

Мне сразу вспомнились долгие счастливые грозовые дни. Я ставил стул на крыльцо и часами неотрывно глядел на дождь, выставив ногу на лесенку. Так я не только наблюдал за дождём, но и частично был участником этого величественного действа. Ливень обычно заряжал на целый день, и мы с ней изредка совершали набеги друг к другу, промокая до нитки. В остальное время сидели дома и смотрели дождь, что иной раз куда интересней, чем глядеть в телевизор. Дождь тоже бывает разным. Обычно он приходил со стороны леса. С вечера лютовало небо, баррикады туч делали приближающуюся ночь непроглядной, только девять отважных фонарей озаряли её мистическим далёким светом. Ближе к трём, когда и тумана уже не было, начинались вспышки. Зарница подсвечивала небо, рисуя варикозные узоры на его бескрайних просторах. Взрослые обычно были напуганы, говорили, что в такие ночи иногда загораются дома, но нам она доставляла массу удовольствия. Словно кричала откуда-то извне: ребята, вы не одни!

– Вспоминаешь? – без тени иронии поинтересовалась она.

– Вспоминаю.

Я пошёл на кухню, поставил чайник и достал печенье из своих обширных запасов. Потом мы лежали в кровати и уговаривали рассыпчатое курабье, безбожно кроша на постель. Я курил и смотрел, как белый дымок, клубясь у потолка, медленно становится частью комнатного воздуха, растворяется в нём, истончаясь и полностью скрываясь из виду. Ничто не исчезает бесследно, – так говорят физики. Я бы с ними поспорил.

– Ты знаешь, как умирает прошлое? – спросил я её и долго ждал ответа. Но ответ не был нужен. Она прекрасно знала, что я всё равно расскажу. – Прошлое умирает страшно и мучительно. Как и люди. Бывают такие смерти, которые и смертью-то не назовёшь. Человек выпил чашечку горячего какао, лёг под одеяло, взбил себе подушку, чтобы было мягче. Может, посмотрел какую-нибудь передачу напоследок. И заснул. А потом просто не проснулся, хотя до этого механизм сбоев не давал. Это счастливейшая смерть, просто сказочная. И очень редкая. Обычно всё куда хуже. Человек заболевает, мучительно корчится от боли, и все его близкие осознают его скорый конец. Он и сам обо всём догадывается, но ищет в их поведении опровержение своим страхам. Первое время получает его сполна. Потом начинает замечать сочувствие и ужас, потом сам начинает жалеть себя и до одури бояться. И вот он уже изводит близких расспросами, жалобами, слезами. Об этом не принято говорить, но через какое-то время все вокруг уже готовы желать ему скорейшей смерти. Просто потому, что постоянно выносить утку и натужно улыбаться в лицо умирающему невозможно, слишком тяжело. Представь, что прошлое – это такой же больной, только очень трусливый и эгоистичный. Требует к себе внимания, кричит громко и страшно, изводит тебя, бьётся в агонии, а ты ничего, ничего не можешь поделать. Ты желаешь ему смерти, но врёшь, что всё вернётся, что будущему без него никуда. Хотя какое дело будущему до того, что давно прошло?

Я замолчал только тогда, когда почувствовал её ледяные слёзы на своей руке. Мне вдруг показалось, что они оставляют на мне ожоги, как сухой лёд. Хотелось что-то добавить, чтобы смягчить мой монолог, но уже ничего нельзя было сделать. Я сказал то, что должен был, и ничто на свете не могло бы теперь обвинить меня в том, что я умалчиваю, играю чужую роль.

Всю ночь я перебирал в голове воспоминания, как фотографии, пытался решить, насколько они ценные, и каждый снимок казался мне самым важным в моей жизни. Ничто из того, что я помню, не может быть отторгнуто. Я забрёл в тупик, в маленький уголок вселенной, в котором всегда тепло и ласково. Летние дожди, душистые яблоки, хоровод мошкары над рекой, с трудом прорывающейся сквозь иловые затоны, стрекочущие поля, по которым расхаживают важные комбайны, жгучая высоченная крапива, стена леса до самого неба. Этот мир творился в тумане, закалялся в горниле летнего сенокоса, рассыпался росяными бриллиантами и оставлял шрамы от осоки на моих руках.

Спи, воспалённая память. И дай поспать мне самому. Ведь надо ещё как-то жить, чем-то заниматься, с кем-то общаться. Надо хотя бы выйти в магазин и купить еды. Надо приходить на работу, чтобы заработать денег. Надо чем-то заполнить вечера и выходные. Если ты загонишь меня в конуру, я буду выть, как взбесившийся пёс на привязи, и мой собственный вой станет заупокойной.