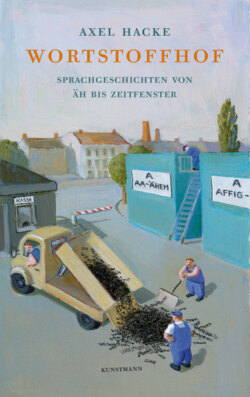

Читать книгу Wortstoffhof - Axel Hacke - Страница 3

WORTSTOFFHOFVORWORT

ОглавлениеKaum ein Land dürfte es auf der Welt geben, in dem der Wiederverwertungsgedanke ausgeprägter wäre als in unserem lieben Deutschland. Jede Gemeinde hat ihren Wertstoffhof, auf dem man von leeren Flaschen bis zu alten Lampen einfach alles abgeben kann; nahezu jedes Haus hat mindestens eine Altpapier-, eine Bio- und eine Restmülltonne; fast jede Wohnung hat ihr Schächtelchen für alte Batterien, ihren Korb für leere Flaschen, ihr Eimerchen für leer geleckte Joghurtbecher.

Dieser Idee folgend (dass also fast kein Müll einfach nur Müll ist, sondern immer Rohstoff) habe ich einmal vor vielen Jahren beschlossen, in meinem Büro auch ein Eckchen für Sprachabfall einzurichten: gesprochenes und geschriebenes Zeug, das ich nicht mehr benötigte, leere Floskeln, hohle Sprüche, zu oft verwendete Wörter, verbrauchte Sätze, so etwas. Man findet das ja überall, in den Zeitungen wie im Fernsehen, selbst wenn die Ehepartnerin spricht oder die eigenen Kinder oder man selbst.

Viele Jahre lang hatte ich zum Beispiel eine wöchentliche Kolumne im Berliner Tagesspiegel, in der ich mich nicht selten mit der Sprache der Politiker, der Sportler, der Wirtschaftsleute beschäftigte. Sie glauben ja nicht, wie schnell der Sprachmüllkorb sich da füllte.

Oder glauben Sie es doch? Ja, ich sehe schon, Sie glauben es doch.

In einer anderen Kolumne, Das Beste aus meinem Leben im Magazin der Süddeutschen Zeitung, richtete ich zur gleichen Zeit eine Art Unterkolumne namens Der Sprach-Wertstoffhof ein, mit dem Ziel, ebenfalls für nicht mehr benötigte Sprache einen Platz zu schaffen, von dem aus sie wieder verwertet werden kann. Denn auch in der Sprache gibt es eigentlich keinen Müll. Aus fast allem kann man noch etwas machen, und genau das soll mit diesem Buch hier bewiesen werden. Auch Leser sammelten also jetzt anderswo nicht mehr brauchbare Wörter, Wortfetzen, Sätze, Satzteile und Satzzeichen. Sie schickten und schicken mir auf wunderbarste Weise schlecht übersetzte Speisekarten, rätselhafte Schild-Texte, kryptische Gebrauchsanweisungen, falsch getrennte Wörter, vollkommen unkapierbare Tourismus-Prospekte. Nichts von dem erklärt uns etwas oder ist irgendwie verständlich, es ist alles unnütz – und doch, und doch … Der Behalter in uns sagt: Man könnte es vielleicht noch mal gebrauchen. Man soll Wörter nicht gering achten. Man soll sie nicht wegwerfen. Man kann sie vielleicht wieder verwenden, und wenn es nur zum Spaß ist. Zum Basteln.

So, und nun machen wir kurz Pause mit dem Vorwort. Ich schlage vor, Sie lesen mal ein, zwei kurze Kapitel dieses Buchs, um zu verstehen, was ich meine, Lustmühle vielleicht und, na … ja, genau: Mpfplan.

So. Sind Sie wieder da? Schön.

Sie sehen: Es geht hier um nichts anderes als um den Spaß am Valschen, die Poesie des Irrtuhms, die Freude an der Fehlleistunck – um einen Reichtum also, der erst durch menschliche Schwäche entsteht. Von welch anderem Reichtum könnte man dies behaupten?

Übrigens entdeckte ich dann eines Tages bei Goethe den Begriff Wortstoff, und zwar in einem Satz, in dem er sich gegen die Sprachreiniger und Puristen wendet:

»Der geistreiche Mensch knetet seinen Wortstoff, ohne sich zu bekümmern, aus was für Elementen er bestehe; der geistlose hat gut rein sprechen, da er nichts zu sagen hat … Poesie und leidenschaftliche Rede sind die einzigen Quellen, aus denen dieses Leben (der Sprache) hervordringt, und sollten sie in ihrer Heftigkeit auch etwas Bergschutt mitführen, er setzt sich zu Boden und die reine Welle fließt darüber her.«

Da hat er recht, finde ich. Und ich habe hier jetzt eben einen Wortstoffhof.

Was ich noch sagen wollte: Ein bisschen wundert es mich schon, vor welchem Berg von Material ich hier sitze, in einem Altwörterlager von nicht mehr überschaubaren Ausmaßen. Ich muss mir morgens, um überhaupt an meinen Schreibtisch zu gelangen, mit einem Schneeschieber den Weg durch Wörterhaufen bahnen und überlege andererseits, warum nie jemand bisher auf den Gedanken kam, analog zu den Altkleidersammlungen in Deutschland Altwörtersammlungen zu veranstalten. Oder wenigstens an den wichtigsten Straßenecken Gebrauchtwörter-Container aufzustellen. Es bleibt sonst – und dies in unseren zunehmend ausdrucksarmen Zeiten! – wertvolles Verbalmaterial ungenutzt. Wir haben es hier, ganz klar, mit einer Ausformung deutscher Sprachleidenschaft zu tun, die ich besonders erfreulich finde, weil sie sich nicht in Besserwisserei und den anderswo beliebten Falsch-Richtig-Kategorien äußert. Sprachkritik sollte ja, finde ich, nicht darin bestehen, sich über die lustig zu machen, die es nicht besser können. Sondern sie hat sich, wenn schon, jene vorzunehmen, die es nicht besser wollen, die also Sprache als Imponierinstrument oder zur Verschleierung ihrer wahren Absichten benutzen. Oder die einfach zu faul sind, das Richtige zu sagen.

Und, um auch dies gleich mal zu sagen: Ich halte nicht viel von denen, die das Deutsche »pflegen« wollen, als sei es ein Patient. Oder die nach aussterbenden Wörtern suchen, als sei die Sprache ein bedrohtes Ökosystem und der Verlust des Wortes »Backfisch« dem Aussterben des Kabeljaus gleichzusetzen. In Wahrheit stehen bei uns, wenn ein Wort ausstirbt, doch gleich zwei neue an der nächsten Straßenecke, und noch im letzten Ich-mach-dich-Messer-Dialog zweier Neuköllner Türkenjungs steckt mehr von der Kraft des Deutschen als in den Teilnehmern betulicher Sprachhütertagungen.

Wir vom Wortstoffhof versuchen Tag für Tag, in neue Sprachdimensionen vorzudringen. Und fragen uns, wie sehr eine Sprache vielleicht gerade durch das Falsche bereichert wird.

Dazu ein Beispiel. In Christian Eichlers sehr schönem Lexikon der Fußball-Mythen lese ich über die legendäre Abrechnung des Trainers Trapattoni mit den Fußballern seiner Mannschaft: »Nach einem Solo von 3 : 10 Minuten im Presse-Kabuff des FC Bayern, abgeschlossen mit dem legendären ›Ich habe fertig‹, war die deutsche Sprache nicht mehr dieselbe. Ausgerechnet ein aufgeregter Italiener zeigte, wieviel Kraft diese Sprache hat, wenn man auf ihre Korrektheit pfeift: ›Trapattoni‹, schrieb die Londoner Times, ›erfand eine ganze neue Art von Deutsch.‹«

Bitte sehr, hier ist jener Trapattoni: »Wir mussen nicht vergessen Zickler. Zickler ist eine Spitzen mehr Mehmet e mehr Basler. Ist klar diese Wörter, ist möglich verstehen, was hab ich gesagt? Danke.«

Wobei ich daraus jetzt keine große Theorie machen will, so etwas liegt mir nicht. Alles, worum es mir geht, ist in zwei Sätzen gesagt: Zwischen all den hoch ernsten Debatten über den Niedergang des Deutschen, über Rechtschreibreform, über Sprachverarmung, -fall und -lust, über schönste Wörter und Unworte des Jahres sollte man sich ab und zu etwas Spaß mit der eigenen Sprache gönnen. Bisschen mit ihr spielen.

Jedenfalls habe ich in meinem Berufsleben selten so viel Vergnügen wie in jenen Stunden, in denen ich auf dem Wortstoffhof arbeite und Eingeliefertes wie selbst Gefundenes auf seine Wiederverwendbarkeit oder (das gibt es ja nun auch) endgültige Unbrauchbarkeit prüfe. In denen ich Briefe öffne wie den von Herrn M. aus Egling, der schreibt, er sei gerade aus einem stundenlangen, ermüdenden »Meeting mit endlosem Palaver« gekommen und habe sich in der Küche erst einmal einen Kaffee holen wollen – da lese er auf dem Display der Kaffeemaschine: »Satzbehälter leeren!« Genauso wie die Kaffeemaschine habe er sich gefühlt, schreibt M., überfüllt mit Sätzen. Wohin damit? Auf den Wortstoffhof? Oder doch lieber in den Restmüll?

Ich würde sagen, in diesem Fall und was das Palaver betrifft: Restmüll. Aber den Ruf »Satzbehälter leeren!« kann ich natürlich sehr schön für den Wortstoffhof gebrauchen, denn auch hier müssen die Satzbehälter ständig geleert werden, damit sie frei sind für Neues.

Also, bitte: Besuchen Sie mich. Es ist durchgehend geöffnet.