Читать книгу Lust auf Leben - Barbara Brauda - Страница 11

На сайте Литреса книга снята с продажи.

„ICH BIN SO EIN MACHER-TYP. ICH WILL IMMER WAS ORGANISIEREN“

ОглавлениеHELMA OROSZ

geboren 11. Mai 1953 in Görlitz Beruf Oberbürgermeisterin

HELMA OROSZ (CDU) ist seit 2008 Oberbürgermeisterin von Dresden, der Hauptstadt Sachsens. Wegen einer schweren Brustkrebserkrankung musste sie ein volles Jahr im Amt pausieren. Seit etwa eineinhalb Jahren ist sie zurück am Schreibtisch. Nachdenklicher. Die zierliche Frau mit dem frechen Kurzhaarschnitt achtet jetzt sorgfältig auf ihre mühsam erkämpfte Genesung, joggt regelmäßig, versucht, die bis dato üblichen 16-Stunden-Tage zu vermeiden und die Wochenenden möglichst freizuhalten von Terminen. Was nicht immer gelingt. Ihren 60. Geburtstag hat sie als Wiedergeburt gefeiert – offiziell und privat. Die gelernte Krippenerzieherin wird am 11. Mai 1953 in Görlitz geboren. Ihre Biographie ist geprägt von der deutschen Teilung und den unterschiedlichen Lebensumständen in den zwei deutschen Staaten. Die Wende bringt Chancen. Sie legt mit großem Fleiß und noch größerer Unbekümmertheit eine makellose Karriere hin, wird Familien- und Sozialministerin im sächsischen Kabinett und gewähltes Dresdner Stadtoberhaupt für sieben Jahre. Helma Orosz ist geschieden, hat eine Tochter und zwei Enkelkinder. Sie lebt in Dresden.

Es gibt eine Anekdote aus dem Leben von Helma Orosz, die typisch ist für die kleine Frau mit der großen Kraft und der Lockerheit, sich neue Aufgaben, auch wenn sie noch so gewaltig scheinen, in aller Ruhe mal anzugucken. Och, kenn ich nicht, probier ich mal! Das scheint ihr Lebensmotto zu sein.

Im Jahr 1966 ist Helma 13 und lebt mit ihrer Mutter in Weißwasser. Ein Mädelshaushalt. Helmas Bruder ist zehn Jahre älter als sie und längst aus dem Haus. Die beiden Frauen sind eher Freundinnen als Mutter und Tochter. Helmas Mutter hatte 1944, als der braune Spuk schon fast vorbei war, geheiratet und einen Sohn bekommen, aber ihr Mann kam nicht aus dem Krieg zurück. Er wurde vermisst. Gefangenschaft? Ein paar Jahre blieb die Mutter allein und wartete auf die Rückkehr ihres Mannes. Man wusste ja nicht, ob er wiederkommen würde. Es gab keine Todesnachricht. Nach vergeblichen Suchaktionen durch das Rote Kreuz wurde er für tot erklärt.

Wer ihr Vater ist, weiß Helma nicht. Die Mutter schweigt beharrlich über ihre Affäre in den einsamen, ungewissen Jahren. Das Geld ist knapp, Helmas Mutter arbeitet im Waggonbau und muss Nachtschichten schieben, um sich und das Kind über die Runden zu bringen, denn Helmas Erzeuger zahlt keinen Unterhalt für seine uneheliche Tochter. Ein Verstoß gegen geltendes Recht. Gelegentlich beklagt sich die Mutter. Der Geliebte hatte sie verlassen, wollte ihr Geld für eine Abtreibung geben. Aber Helmas Mutter hatte Angst, es könnte ihr etwas passieren und ihr kleiner Junge allein zurückbleiben. Helma ist gerade im richtigen „rebellischen Alter“ und empört über die Ungerechtigkeit, als sie beschließt, diese Sache in Ordnung zu bringen. Allein zu Haus stöbert sie in den Unterlagen der Mutter, findet Namen und Anschrift des Drückebergers – er ist in der Leitung des Waggonbaus – und greift an. Mit klopfendem Herzen geht sie zu der Adresse und klingelt. „Muffe hatte ich schon“, erinnert sie sich und rechnet durchaus mit ein paar „Klatschern“ wegen ihrer Attacke. Zu ihrer Überraschung öffnet nicht der Vater, sondern die sympathische Ehefrau des Zahlungsunwilligen. Helma muss rasch ihre Taktik umstellen und sagt tapfer, dass sie ihren Vater sprechen möchte. Ein Schlag ins Kontor für die Ehefrau, die sich aber fängt und Helma großmütig hereinbittet, als sie kapiert, wer vor der Tür steht. Helma, jetzt in Rage, erzählt, wie ungerecht sie es findet, dass ihre Mutter schuften muss, weil der Ex-Geliebte seinen Pflichten nicht nachkommt. Das Kind und die Ehefrau sind sich einig, dass er ranmuss. Als er die Haustür aufschließt, „er war so ein Filou-Typ“, zieht ihn seine Frau ins Nebenzimmer und klärt ihn auf. Es folgen hilflose Drohgebärden: „Freches Ding! Was fällt dir ein ...“ Aber Helma weiß sich schon auf der Siegerstraße. Die 13-Jährige verlässt das Schlachtfeld erhobenen Hauptes. Ab sofort fließen die Alimente. Vielleicht imponiert dem Chef die Kleine sogar, seine Tochter, denn Helma gelingt es, eine lose familiäre Beziehung aufzubauen, und bis zu seinem plötzlichen Tod treffen sich die beiden gelegentlich in freundschaftlicher Atmosphäre.

Die Oberbürgermeisterin von Sachsens Hauptstadt mit über 500 000 Einwohnern wirkt jugendlich. Unter ihr amtieren ein Stellvertreter und sechs Bürgermeister. Sie ist Vorsitzende des Stadtrates, Leiterin der Stadtverwaltung und als solche für die laufenden Verwaltungsgeschäfte und die Umsetzung der in den Gremien gefassten Beschlüsse verantwortlich. Unbekümmert scheint sie wie jemand, der heil und ohne Kratzer auf der Seele durchs Leben schlittern konnte. Aber das ist ein Irrtum. Das Publikum sieht nur die perfekte Fassade der Politikerin, die bei der Eröffnung des „Grünen Gewölbes“, der Schatzkammer August des Starken mit all seinen Pretiosen, bella figura macht; die beim Semperopernball im Abendkleid durch den Tanzsaal schwebt – nach einer termingerechten Mayr-Kur, die für schmale Taille sorgt; die Botschafter empfängt oder Bürger in ihrem Büro, stets adrett und nicht zu modisch gekleidet, weil die das nicht mögen; die Akten frisst. Gute Vorbereitung, sprich: Fleiß schafft Informationsvorsprung bei kontroversen Diskussionen in der Koalition. Nein, einfach war ihr Leben nicht. Und es ist in diesem Zusammenhang nur eine Bagatelle, als sie sich 2009 für den Dresdner Status des UNESCO-Weltkulturerbes plus dringend benötigter zusätzlicher Elbüberquerung durch die umstrittene Waldschlösschenbrücke einsetzte. Die UNESCO hatte den Entzug des Status angekündigt, weil die Brücke das berühmte barocke Canaletto-Panorama zerstören würde. Der Malerin Erika Lust passte das nicht. Ihr Gemälde „Frau Orosz wirbt für das Welterbe“ zeigte eine nackte Helma Orosz mit roten Strapsen, Schärpe und Amtskette in unbeholfener Pose und ein paar Pfunden zu viel auf den Hüften vor einer monströsen Betonkonstruktion. Ein Brüller, der genüsslich immer wieder veröffentlicht wird. Geht das nicht zu weit? So möchte man sich eigentlich nicht sehen. Die Politikerin klagt und verliert: Die Kunst ist frei, entscheidet das Gericht. Den Gang vor das Bundesverfassungsgericht schenkt sie sich klugerweise. Über Mätzchen wächst schnell Gras. Der Status als Weltkulturerbe geht verloren.

Von ganz anderen Kalibern hat das Leben Varianten im Köcher: Lähmend, schockartig schnürt ihr die Diagnose Brustkrebs die Luft ab. Vier Monate vorher hatte das Screening keinen Befund ergeben. Aber dann ertastet sie einen Knoten in der Brust. „Ich war schwer erkältet, hatte das Wochenende zu Hause im Bett verbracht, alle Termine delegiert und abends ein Bad genommen, mich eingecremt. Ups, was war das denn gerade? Ach, das fass ich gar nicht mehr an. Hat sicher mit der Erkältung zu tun. Und dann, mit 100 anderen Dingen für die kommende Woche im Kopf, dachte ich, jetzt reiß dich mal zusammen und fass da noch mal hin. Ich hatte richtig Angst davor. Aber ich habe noch mal hingefasst. Und da war für mich sofort klar, da ist was. Ich habe mich erst mal in einen Sessel gesetzt und überlegt, was machst du jetzt? Rufst du jemanden an? Nein, du rufst niemanden an, du reißt dich zusammen, gehst morgen zur Arbeit und lässt dir sofort einen Termin geben bei der Gynäkologin. Ich habe mich über mich selbst gewundert.“ Alle Gefühle von damals kommen wieder hoch, ihre Stimme zittert. Die Diagnose nach allen Untersuchungen ist niederschmetternd. Der Tumor ist schon groß und auf der Skala von 1 bis 4 der bösartigste: eine 4.

Es ist Ende Januar 2011. Sie entscheidet sich für die schnellste Variante: montags Arztbesuch, dienstags Biopsie, mittwochs Befund, Donnerstag und Freitag ordentliche Übergabe im Amt. Montag drauf OP. Zunächst informiert sie die engsten Mitarbeiter, „ich habe gesagt, so ist es, und die sind in Ohnmacht gefallen“, alle Termine umswitchen, keine Außentermine mehr für die Oberbürgermeisterin annehmen. Dann kommen der Stellvertreter und die Bürgermeister in ihr Zimmer. Es fließen Tränen, auch bei den Männern. Trotzdem müssen die anstehenden Projekte verteilt werden. „Ich sagte, Mensch, Leute, jetzt ist Januar, ich werde am Montag operiert. Und wenn da nichts Besonderes ist, kann ich im Mai wieder hier sein und arbeiten. Also in einem Vierteljahr.“ Eine gewagte Prognose.

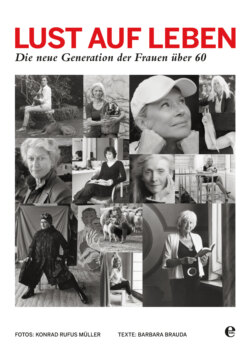

Nicht August der Starke führte Regie bei der Suche nach einem authentischen Platz.

Es war die nüchterne Architektur eines großstädtischen Rathauses.“ (Konrad Rufus Müller)

„Dann war da noch die Frage, wie gehen wir mit dieser Nachricht in der Öffentlichkeit um. Das muss man sich in meiner Position überlegen. Mein Verhältnis zur Presse war gespalten. Also habe ich gesagt, ehe es zu Spekulationen kommt, werde ich die Fakten bekanntgeben. Vorher hatten ja schon Margot Käßmann und Sylvie van der Vaart über ihre Erkrankung gesprochen. Die Journalisten haben sehr fair reagiert, auch als ich später nachlegen musste, weil sich die Diagnose doch als komplizierter darstellte und die Ärzte sagten, ich würde wohl ein volles Jahr ausfallen. Ich habe nur darum gebeten, mich in der Zeit möglichst in Ruhe zu lassen und mir nicht ständig vor der Haustür aufzulauern und Fotoapparate vorzuhalten, wenn ich mit Glatze den Müll runterbringe. Das ist respektiert worden.“ Es wurde tatsächlich ein volles Jahr. Am 4. Februar erfolgt die Operation, ohne Amputation der Brust, weil das Drüsengewebe ausreichte, um den tiefen Schnitt auszugleichen. Im März beginnt die Chemotherapie. Bis Juli werden dem geschundenen Körper drei der härtesten Varianten zugeführt. Die Haare würden ausfallen, damit musste sie sich abfinden. Meist gehen sie flächenweise aus, wissen die Ärzte, in Büscheln, die morgens auf dem Kopfkissen liegen. Helma Orosz beschließt, dem Problem entgegenzugehen und sich sofort den Kopf rasieren zu lassen. Zwei unterschiedliche Perücken werden angefertigt. „Die Haare waren das kleinste Problem“, erklärt sie. „Die Chemo war schlimm. Ich erzähle mal, was die Schwester im Krankenhaus mir gesagt hat, in dem ich die Infusionen bekommen habe. Wenn Sie zur Toilette müssen, sagte sie, spülen Sie mehrfach, weil die Flüssigkeit die Keramik der Kloschüssel angreift. Sie sagte, Sie müssen so viel wie möglich trinken und das Zeug so schnell wie möglich wieder aus Ihrem Körper rauskriegen. Aber was passierte dann im Inneren meines Körpers?“

Ob dieser Kommentar medizinisch korrekt die Tatsachen wiedergibt, ist hier nicht von Bedeutung. Die panische Angst muss ausgehalten werden. Helma Orosz will niemanden sehen in ihrer Situation. Sie ist ganz unten. Händchen halten von Freundinnen? Kein Bedarf. Da hätte sie sich zusammennehmen müssen oder wollen. „Ich rufe euch lieber an, wenn ich euch brauche.“ Ein Jahr vegetiert sie in ihrer Wohnhöhle, liest keine Zeitungen, sieht nicht fern, alle Kräfte sind aufs Gesundwerden programmiert. Nach der zweiten und dritten Chemotherapie und den brutalen Folgen wird ihr Körper immer schwächer. Sie denkt, sie schafft es nicht. Gegen die Chemo sind die folgenden Bestrahlungen ein Spaziergang. Nur ein bisschen müde ist sie und hat kleine Verbrennungen … „Der behandelnde Chirurg sagt eines Tages, wir haben nicht gewusst, ob wir Sie durchbringen. „Da habe ich gedacht, noch so ein Tropf oder ein paar Schläuche, was soll’s, ich hab’s verdrängt. Vielleicht wäre es doch gut, wenn du es schafftest. Man muss auch selber versuchen, sich ein bissel aufzubauen.“

In Dresden fürchtet man um das Leben der Oberbürgermeisterin. Die Presse schreibt: „Orosz kehrt nach OP wohl nicht ins Amt zurück.“ Aber sie kommt zurück. Im März 2012 nimmt sie ihre Amtsgeschäfte wieder auf. Sie hat überlebt. Und ist dankbar. Ihren Körper behandelt sie seitdem pfleglicher. Wenn es eben klappt, geht sie viermal in der Woche an der Elbe joggen. Die Ärzte haben ihr erklärt, dass Bewegung die Entwicklung der krebsfördernden Freien Radikale verhindert. Deshalb kommt sie meist erst gegen 10 ins Büro, früher saß sie schon um halb acht am Schreibtisch. 16-Stunden-Arbeitstage? Nur wenn es wirklich nötig ist. Und die Wochenenden sollen der Regenerierung dienen. Es sei denn ... Ausnahmen gibt es genug. Trotzdem ist sie sich der potenziellen Gefährdung bewusst und nimmt jede Nachsorge in Anspruch, dankbar, noch mal davongekommen zu sein.

Den Gedanken aufzuhören hat sie nicht. Sie stammt aus einer Familie starker Frauen. Ihre Großmutter zog mit 60 in ein Altersheim, das war zu DDR-Zeiten Usus. „Ich habe sie als nette, niedliche Oma in Erinnerung. Mit Haarknoten und immer mit Schürze. Man musste den Platz viele Jahre vorher bestellen, so wie man bei einem Auto, zum Beispiel einem Trabi, 16 Jahre Wartezeit hatte. Aber dann konnte man mit 60 sozusagen als gesetzliche Rentnerin da einziehen.“ Nach vier, fünf Jahren verliebt sich die rüstige Oma in einen Mitbewohner. Das Paar verlässt das Altersheim, zieht in eine eigene Wohnung, heiratet, bis es Oma zu langweilig wird. Die Enkelin lacht: „,Er spricht gar nicht mehr‘, schimpfte Oma, und ist mit ihm zusammen wieder zurück ins Heim gezogen. Da hatte sie mehr Gesellschaft.“ Auch Helma Orosz’ attraktive Mutter ist mit 60 in Rente gegangen: „Das war zu DDR-Zeiten so. Dagegen konnte man nichts machen. Das war behördlich festgelegt.“ Das ist noch gar nicht so lange her. „Wenn ich mit meiner Tochter über meine Mutter oder meine Oma spreche, staunen wir immer, wie schnell sich auch in einem überschaubaren Familienleben die Frauen verändert haben.“

Helma weiß früh, was sie will. Sie wächst auf in einem evangelischen Umfeld, in einer offenen Atmosphäre. Wo die Jugendlichen frei über ihre Probleme reden können, ihre erwachende Sexualität, aber auch über politische Fragen, z.B. warum dürfen wir nicht woanders hinfahren, warum dürfen wir nicht sagen, dass wir Verwandte im Westen haben, warum gibt es bei uns keine Orangen. Sie distanziert sich automatisch von dem Diktat der DDR-Maximen, die den Schulalltag der Kinder bestimmen, die Jugendweihe fordern und eine politisch stramm regimetreue Orientierung. Helma passt das nicht: „In der Rückschau würde ich sagen, ich wollte mich einfach nicht bedrängen lassen. Auch mit 12, 13 war mir klar, dass ich mit meinem Gewissen viele Schlenker machen müsste, die ich aber nicht machen wollte.“

Helma weigert sich, zur Jugendweihe zu gehen. Ein folgenreicher Entschluss. Lehrer und Direktor kommen nach Hause und heizen der Mutter ein. Aber die bleibt standhaft und überlässt ihrer Tochter die Entscheidung: „Wenn wir uns einig sind, dann stehen wir das zusammen durch.“ Sie wagt es sogar, dem Direktor bei seinem zweiten Besuch zu widersprechen: „Meine Tochter ist alt genug, um zu wissen, was sie will. Ich werde sie nicht zwingen.“ Das schlägt Wellen. Helma ist in ihrer Klasse die Einzige. Mit einem katholischen Jungen aus der Parallelklasse, der auch nein gesagt hat, darf sie mit den anderen Schülern nicht ins Kino oder Theater oder an gemeinschaftlichen Ausflügen in eine Jugendherberge fahren. Sie muss mit dem anderen jugendlichen Verweigerer Altpapier aufsammeln, was sie nicht als Strafe empfindet. Vor allem dürfen sie nicht aufs Gymnasium und Abitur machen.

Die Berufswahl ist jetzt stark eingeschränkt. Aber das macht ihr nicht zu schaffen. Es soll was Soziales sein, mit Menschen zu tun haben und mit Gesundheit. Sie absolviert eine DDR-spezifische zweieinhalbjährige Ausbildung zur Krippenerzieherin, die zur Hälfte aus Pädagogik, zur Hälfte aus Medizin besteht. Nach fünf Jahren und einigen Weiterbildungen wird sie Leiterin der Kindereinrichtung und übernimmt erste betriebswirtschaftliche Aufgaben. Mit Anfang 20 lernt sie ihren Mann kennen, einen ungarischen Techniker, und zieht mit ihm nach Weißwasser in eine rasant wachsende Satellitenstadt neben der Großbaustelle eines internationalen Tagebaus. Die Neubauwohnung mit Küche, Bad und Innentoilette ist wie ein Gottesgeschenk. Anfang der 70er Jahre wird Tochter Sandra geboren, die Ehe geht den Bach runter, die Karriere steil nach oben. In Boomtown werden junge Leute gesucht. Helma Orosz kann mit Anfang 20 gleich als stellvertretende Leiterin einer Kindereinrichtung anfangen, die sie später für fast 15 Jahre übernimmt. Hier legt sie das Fundament ihres Fachwissens. „Eine Punktlandung“, erkennt sie heute.

„DASS ICH DIESE KARRIERE GEMACHT HABE, DASS ICH HEUTE HIER SITZE, HABE ICH VOR ALLEM AUCH DEN MENSCHEN IM WESTEN ZU VERDANKEN, DIE UNS FACHLICH UND MENSCHLICH BEGLEITET HABEN.“

Zur Zeit der Wende ist Helma Orosz Leiterin aller Kindereinrichtungen des Landkreises Weißwasser. Und es geht weiter auf der Leiter nach oben in einer „hochspannenden Phase“. Ost- und westdeutsche Bürokratien reisen am Wochenende im eigenen Auto voller Kollegen hin und her. Die Stadtverwaltung Hagen und Neustadt in Bayern helfen beim Aufbau der Organisation, erklären den Kollegen Ost Strukturen und Abläufe. „Dass ich diese Karriere gemacht habe, dass ich heute hier sitze, habe ich diesen Menschen zu verdanken, die uns fachlich und menschlich begleitet haben. Das war der Wahnsinn! Nach drei oder vier Jahren“, betont Helma Orosz, „gab es Bundesmodell-Projekte. Da war das Sozialamt in meinem Zuständigkeitsbereich das beste in ganz Ostdeutschland.“ Im neu geschaffenen Landratsamt wird sie zur Gesundheits- und Sozialdezernentin gewählt und bleibt zehn Jahre in dieser Funktion. Quasi nebenbei läuft ihr Studium zur Verwaltungs-Betriebswirtin.

2001 wird sie gefragt, ob sie CDU-Oberbürgermeisterin in Weißwasser werden will, das nach Zusammenlegung mehrerer Städte an die 100 000 Einwohner hat. „Ich dachte, jetzt sitzt du hier schon zehn Jahre. Dazu bist du zu jung. Und dann dachte ich, du kannst es doch mal probieren.“ Sie gewinnt gegen sieben Kandidaten und baut die Verwaltung „ein bisschen“ um: „Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ich habe wieder von vorn angefangen. Aber ich bin so ein Macher-Typ. Ich will immer was organisieren.“ Der amtierende sächsische Ministerpräsident Georg Milbradt ist längst auf die durchsetzungsstarke Frau Orosz aufmerksam geworden. Können Sie sich vorstellen, in meinem Kabinett Gesundheits- und Sozialministerin zu werden?, fragt er. Und sie denkt: Warum eigentlich nicht? Versuch’s doch! Ist ja eigentlich von den Inhalten her das Gleiche. Sie antwortet am nächsten Tag: Ja, ich mach’s, aber nur, wenn ich moderne Familienpolitik machen kann. Er ist einverstanden. „Ich glaube, ich habe in den fünf Jahren gute Politik gemacht. Als erstes deutsches Land habe ich den Sächsischen Bildungsplan für Kindergärten aufgelegt und zum Gesetz gemacht. Da steht drin, was die Kinder zwischen drei und sechs lernen sollen und wie der Übergang zur Grundschule geklärt wird. Es gab damals viele, viele Rücksteller, die den Übergang nicht schafften wegen ungenügender Vorbereitung. Das läuft jetzt vorbildlich. Da hat Sachsen deutschlandweit Zeichen gesetzt.“

Die Politik zeichnet ihren weiteren Weg. Der Ministerpräsident formuliert eines Tages das Ziel, dass die CDU wenigstens eine Großstadt gewinnen müsse: „‚Außer dir fällt uns niemand ein, der das könnte. Du musst das machen.‘ Ich wäre gern Ministerin geblieben. Man konnte was bewegen. Und man hatte auch immer jemanden, der vor einem stand. Jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich ganz vorn. Und dann noch in der Landeshauptstadt.“ Das ist nun seit 2008 so.

Frau Orosz, welche Bilanz ziehen Sie? „Ich kenne eigentlich niemanden in Deutschland, der eine solche politische Karriere gemacht hat. Deswegen ist es etwas Außergewöhnliches, und das finde ich toll. Ich bin stolz, dass ich die Chance dazu hatte.“

Sie springt auf, verabschiedet sich, hüpft die zwei Stufen zur Hotelhalle hinunter und läuft davon. Es ist Samstagabend. Ein offizieller Termin. Der Botschafter wartet.