Читать книгу In Liebe, Muschelkalk - Barbara Hartlage-Laufenberg - Страница 8

Annäherungen

ОглавлениеMuschelkalk

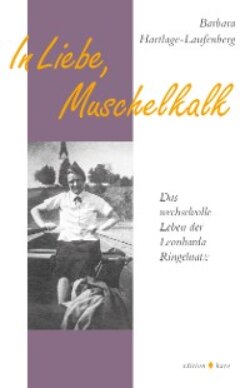

Während des Krieges nutzt Hans öfter seinen Urlaub, um nach Eisenach zu fahren, wo er Lona zum ersten Mal begegnet. Auch für sie hat er schnell einen Namen: Er nennt sie »Muschelkalk«. Wie er zu dem Namen gekommen ist, ist nicht bekannt. Mit diesem Begriff wird eine Gesteinsformation aus der Trias-Zeit mit darin enthaltenen versteinerten Muscheln bezeichnet. Muschelkalk kommt in der Umgebung von Eisenach vor und ist dort gut zu erkennen. Vielleicht ist er ihm dort aufgefallen, und er schien ihm bei der Suche nach einem Namen für Lona gerade passend. Muschelkalk war zu seiner Zeit im Nordsee-Küstengebiet aber auch eine gängige Bezeichnung für gebrannten Kalk aus Muschelschill, d. h. aus den in der Brandung aufgehäuften Schalen von Muscheln. Dieser Muschelkalk wurde dort als hochwertiger Mörtel verwendet. Hans kann den Begriff Muschelkalk auch in dieser Bedeutung gehört haben, als er als Marinesoldat vor der Nordseeküste seinen Militärdienst geleistet hat.

Normalerweise gibt er den Personen seiner Umwelt Namen, die ihr Aussehen beschreiben, also Maulwurf, Eichhörnchen, Unke oder Schneehase. Der Name Muschelkalk betrifft dagegen das Wesen von Lona Pieper. Er wählt ihn zu einem Zeitpunkt, als er sie gerade erst kennenlernt. Sie zeigt sich ihm gegenüber anfangs abweisend, fast schon kratzbürstig und unzugänglich. Der relativ harte Muschelkalk – in der einen oder anderen Bedeutung – erscheint ihm wohl als das richtige Material, um das auszudrücken. Lona empfindet die Bezeichnung Muschelkalk durchaus als Kosenamen, und so ist er ja auch von Hans gemeint. Sie nennt sich selbst bis ans Ende ihres Lebens so.

Er schreibt ihr am 2. Juni 1916: »… Wenn Du so viel im Herzen wie im Kopf hast möchte ich einmal mit Dir den ganzen Wartburg-Abhang herunterkollern … sei geküsst von Deinem frechen Hans.« Vermutlich hat er mit seinem Auftauchen in Eisenach und erst recht mit diesem Brief Lonas Sehnsüchte geweckt. Das mag in diesen Wochen ein Trost für sie gewesen sein, denn die Mutter, die zweite Frau von Pieper, stirbt in dieser Zeit. Die Geschwister, insbesondere die kleine Schwester Lisabeth, an der sie sehr hängt, sind jetzt mit dem Vater allein. Sie weiß, sie würde zu Hause dringend gebraucht, aber sie setzt ihre gerade erst begonnene Ausbildung in Eisenach fort, um sie zu einem regulären Abschluss zu bringen.

Lona kann nicht wissen, dass Hans Bötticher es liebt, Briefe an Mädchen zu schreiben, von denen die Adressatinnen meinen müssen, sie stünden im Zentrum seines Denkens und Sehnens. Dabei ist er noch immer in eifrigem Kontakt mit Maulwurf, seiner ehemaligen Verlobten, und will sich auch weiter mit ihr treffen. Noch auf einem Sperrschiff der Kriegsmarine tätig, bittet er sie, Geld, Butter, Seife zu schicken. Das Geld braucht er für den Offizierslehrgang, für den er sich gemeldet hat. Denn er hat die Erfahrung gemacht, dass der einfache Soldat beim Militär nichts zählt. Außerdem hat er Probleme mit seinem Aussehen: Er ist nicht gerade groß, dünn und hat ein vorspringendes Kinn und eine große gebogene Nase. Da könnte eine schicke Uniform einiges kompensieren. Und der verständnisvolle Maulwurf schickt das Gewünschte, und Zigaretten noch dazu.

Aber auch die Mädchen von Dora Kurtius vergessen ihn nicht. Er hat bei ihnen einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Nicht nur, dass er sie in die Konditorei eingeladen hat. Einmal sind sie spätabends durchs Fenster ins Freie geklettert und unter seiner Führung die Burgstraße hoch zur Wartburg gezogen. Dort sind sie alle in das Stübchen des Kastellans eingekehrt, den Hans gut kannte, und haben in fröhlicher Runde einen Grog genossen. Für diese unvergesslichen Erlebnisse revanchieren sie sich und stellen ein Päckchen zusammen, das sie dem Soldaten schicken. Sein Dankesbrief an die »Appendixe von D. Kurtius« beginnt mit der Anrede »Ihr Teufelskerle Tilly, Emmy, Lotte, Hanna, Marburg und Lona«. Wenn er nach Eisenach kommen könne, vermutlich noch vor Mai, schreibt er, sollten sie alle recht zärtlich zu ihm sein. »Auch Lona, bitte.«

Der Marinesoldat Hans Bötticher bekommt fünf Tage Urlaub, trifft Lona und eine Mitschülerin, und sie gehen Kaffee trinken. Lona ist bei diesem Treffen ihm gegenüber immer noch recht reserviert. Hinterher tut es ihr leid, und sie schreibt es ihm auch: »… dass ich nicht lieber zu Dir war. Doch ich kann so schwer zeigen, was ich fühle. Glaub mir, ich hab Dich auch lieb, sehr lieb und möchte Dir so gern etwas Liebes tun …« Und sie telefonieren wohl auch einmal miteinander. Er träumt nun – wie er ihr schreibt – davon, dass sie seine liebe Frau wäre. Aber er sieht ein Problem: Viel Geld habe er nicht. Ob sie ihn denn trotzdem möge? Sie mag. Und unterzeichnet ihre Antwort mit »in Liebe Muschelkalk«.

Bampf

Doch dann nimmt sein Interesse an Lona ziemlich abrupt und erheblich ab: In den ersten Augusttagen 1917 lernt er die Schauspielerin Annemarie Ruland kennen, die in Cuxhaven Theater spielt. Sie erhält von ihm den Namen »Bampf«, denn sie isst gern, und »bampfen« bedeutet im Süddeutschen, sich den Mund mit Essen vollzustopfen. Durch sie beeinflusst, beschäftigt er sich zunehmend mit Theaterstücken und entdeckt damit eine weitere literarische Sparte, in der er vielleicht reüssieren könnte. Diese Überlegungen sind durchaus nötig, denn seinen Platz in der Literatur hat er zu dieser Zeit noch keineswegs gefunden. Das Drama galt im gerade erst vergangenen 19. Jahrhundert als die am höchsten stehende literarische Form. Und das Theater hat auch Anfang des 20. Jahrhunderts, in diesen Jahren des literarischen Expressionismus, eine große Bedeutung, Stücke werden stets gesucht. Also schreibt Hans Bötticher sein erstes Drama mit dem Titel Der Flieger, und versucht, es über die Ruland anzubringen. Er spricht auch ihr gegenüber vom Heiraten, wobei sie wohl nicht weiß, ob er es ernst meint. Doch Bampf bemüht sich, das Flieger-Stück an den Mann zu bringen, was ihr jedoch nicht gelingt. Aber Hans hat einen anderen Erfolg: Im Oktober 1917 wird er zum Offizier befördert und Kommandant eines Minensuchbootes.

Als Hans zu Weihnachten von Lona und ihren Geschwistern ein Paket bekommt, bedankt er sich brav dafür – wie es sich gehört. Sein Interesse aber gilt zu dieser Zeit ganz Bampf. Im Frühjahr 1918 wird er zur Luftabwehrabteilung nach Seeheim versetzt, ein Fischerdorf einige Kilometer westlich von Cuxhaven, wo sich auf dem Areal eines ehemaligen Kinderheims nun zwei Maschinengewehrbatterien befinden. Hans, dem über zwanzig Mann unterstehen, richtet sich – da wenig zu tun und er ohnehin kriegsmüde ist – häuslich ein, bestückt Terrarien mit Schlangen und Kröten und legt einen Garten an. Auch eine Foxterrier-Hündin schafft er sich an, die er nach dem so genannten Werner-Wald in der Nähe »Frau Werner« nennt und die ihn fortan begleitet.

Im November 1918, als der Krieg zu Ende ist – einige seiner Freunde sind gefallen –, beginnt für ihn eine harte Zeit. Als Soldat hat er immerhin seinen Sold bekommen, jetzt aber hat er überhaupt kein Einkommen, auch keinen Offizierstitel und keine Uniform mehr. Er bemüht sich, an alte Bekanntschaften anzuknüpfen. Sein Münchner Kontakt, die Seele, führt inzwischen in Berlin ihrem verwitweten Bruder Alfred Dunsky den Haushalt. Der ist ein angesehener Innenarchitekt und betreibt eine Möbelfirma. Seele lädt Hans ein, nach Berlin zu kommen. Vielleicht kann er dort leichter eine Stelle finden. Sie hat ihm sogar schon bei Oertner, einem Angestellten von Dunsky, eine Unterkunft besorgt. Und der mittellose Hans fährt nach Berlin.

Gegen Ende des Jahres 1918 kommen Lona und Hans wieder in Kontakt. Denn Lona und ihre drei jüngeren Schwestern schreiben ihm einen Brief. Und er antwortet den Mädchen auf seine launige Art am 6. Dezember 1918 mit einem Gedicht, in dem er die Namen von Lona und ihren jüngeren Schwestern aneinanderreiht:

Fräulein Lonahildeursulaelisabeth Pieper

Das ist meine liebe Lona, die schreibt.

Sie ist und bleibt eine Perle.

Und Ihr drei Kleinen, Ihr seid und bleibt

Doch richtige Teufelskerle.

Du muschelverkalkte Perle, Du

Zupf an den Ohren die Kleinchen.

Und hilf mir zu meiner ländlichen Ruh

Und zu einem Häus'chen mit Schweinchen.

…

Er mildert das Bild von Lona als harter unzugänglicher Muschelkalk also ab, indem er sie jetzt als Perle in diesem Material betrachtet und damit ausdrückt, dass sie in ihrem Innern ein Schatz ist. So ist die muschelverkalkte Perle ein durchaus dichterisch zutreffendes Bild, auch wenn eine Perle im Muschelkalk aufgrund der stofflichen Gegebenheiten gar nicht erhalten geblieben wäre. Solche naturwissenschaftlichen Dinge weiß Hans bestimmt nicht, aber die Kombination »muschelverkalkte Perle« benutzt er nur dieses eine Mal und dann nicht mehr. Er bleibt bei dem Namen Muschelkalk, der für eine weibliche Person so ungewöhnlich ist. In späteren Briefen wird dieses Wort um Adjektive ergänzt: mal liebster Muschelkalk, mal urgeliebter, mal goldiger Muschelkalk. Und variiert: liebs Muschelkälkche, mein Muschelkälkchen, mein guter Kalk, lieber Kalk, mein geliebtes Kalk, Mi Muschel, Kalkchen und Kuschelmalk. Was alles Lona gefallen haben muss, denn sie hat sich nie dagegen gewehrt.

Nach der an die vier Schwestern gerichteten Karte schreibt er an Lona wenige Tage später noch einmal gesondert. »Mein lieber guter Muschelkalk«. Er berichtet, er wohne bei einer alten Tante und träume von einem Haus mit Garten. Wenn sie einmal von einem solchen Objekt (12 bis 14 Morgen Land, Preis bis 50.000 Mark) hören sollte, solle sie ihn gleich benachrichtigen. »Ich verbleibe mit tausend herzlichen Grüßen Dein getreuer Hans Bötticher.« Von einem Wiedersehen, was Lona beim Empfang des Briefes gehofft haben mag, schreibt er nichts.

Dann geht Anfang 1919 die Beziehung mit Bampf auseinander. Sie hat inzwischen Interesse an einem anderen Mann. Bötticher ist abgeblitzt. Das Jahr 1919, in dem er als Arbeitsloser manches Mal Hunger leidet, geht dahin. In Berlin gibt es Aufruhr und Tote. Eine Reichsverfassung wird ausgearbeitet. Friedrich Ebert wird Reichspräsident. Aus der Ferne bekommt Hans mit, dass es auch in München zu Unruhen kommt. Der Bayerische Ministerpräsident Kurt Eisner wird erschossen, die Stadt erlebt zwei kurzzeitige Räterepubliken, Revolutionäre werden getötet, als Vergeltung auch Leute von der Gegenseite. Dann aber kehrt in München wie in Berlin zunächst einmal wieder Ruhe ein.

Briefe

Lona hat inzwischen ihr Examen gemacht und in Rastenburg eine Stelle als Sprachlehrerin angenommen. Sie wohnt wieder in ihrem Elternhaus. Ihr Vater ist nach dem Tod seiner Frau Elise vor einigen Jahren im Oktober 1919 eine dritte Ehe mit Maria Domin eingegangen.

Anfang November 1919 verabreden sich Lona und Hans zu einem Treffen in Berlin in einer Weinstube, werden aber bei ihrem Tête-à-Tête von Lonas Bruder gestört, was sie im anschließenden Briefwechsel beide sehr bedauern. Sie schreiben sich weiterhin. Hans will wissen, ob und wie viel Liebe sie noch für ihn empfindet. Lona wird jetzt grundsätzlich, da sie ahnt, dass es ernst werden könnte. Damit beginnt um die Jahreswende 1919/20 eine briefliche Diskussion über das Verhältnis von Mann und Frau. Bevor sie ihre Gefühle für ihn offenbart, will die vorsichtige Lona wissen, welche Meinung er von Frauen hat und ob sie ihn fürchten müsse.

Und Hans verspricht, ganz ehrlich zu ihr zu sein und schreibt: »Ich finde in der Frau vorwiegend Tier, daneben etwas – männlichen Geist – und ein Fünkchen Göttlichkeit oder gottverliehene Wunderkraft.« Möglicherweise ist er durch den zu dieser Zeit recht populären Philosophen Otto Weininger zu dieser Einstellung gekommen. »Und dem Tier muß, will ich untertan sein und ich liebe es schmutzig und grausam und überlegen. Ich liebe ihm so zu dienen, daß es mir zum Menschen und ich ihm zum Tier, zum weiblichen Tier werde.«

Es ist fraglich, ob Lona die sexuellen Wünsche versteht, die er andeutet. In diesem Punkt liegen Welten zwischen den beiden, wie aus Lonas Antwort deutlich wird: »Ungläubig staunend hörte ich Deine Worte, verlor ein wenig das Gleichgewicht … Daß alle Menschen männl. u. weibl. Geschlechtes mit Variationen sinnlich sind, ist Tatsache. Ist eine Frau es im landläufigen Sinne nicht, heißt es, sie ist pervers od. hysterisch … Was ich bisher an mir beobachtet habe, will ich Dir sagen. Am meisten verwundert hat's mich, als ich einem eigenartig schönen Mannesantlitz begegnete, der geistvolle Kopf zeigte feine edle Linien. Da habe ich öfters gedacht, von diesen schmalen, harten Lippen möchtest Du wohl gern einmal geküßt sein. Das ist ja wohl pervers?«

Hans kann sich nur wundern: »Hast Du so wenig über Sexuales gelesen, gesehen, so wenig über diese geheimnisvollen Kräfte nachgedacht, die die Erde und die Gestirne um die Erde kreisen machen? Ja Du bist so jung noch – und immer wieder mag ich vergessen, wieviel Leben mehr ich Dir voraus habe.« Und er kann sich nicht vorstellen, dass sie immer diese »feindliche, von Abscheu und Ekel erfüllte Stellung« einnimmt, die sie sich – wie er meint – zu Unrecht einredet. Und weil sie geschrieben hatte: »Ein lüsternes Verliebtsein ist mir widerlich, daß ich oft schlagen möchte«, sieht er darin einen möglichen Ansatz zu der von ihm offenbar bevorzugten sexuellen Praxis und knüpft an ihre Worte an: »Könntest Du einen Mann schlagen? – Könntest Du mich mit einer Ruthe schlagen, wenn ich Dich, zwischen einem schönen Theaterstück und einer großen ernsten ›Weinstunde‹ (schöner wie neulich) darum bitten würde? – – Oder würdest Du leiden oder mögen, daß ich Dich gelegentlich einmal wie ein unartiges Kind schlüge? Oder wie eine Sklavin demütigte?« Aber dann kommen ihm doch Bedenken, ob sie mit seinen Worten etwas anfangen kann und er fragt: »… glaubst Du, meinen Brief von neulich ganz verstanden zu haben?«

Möglicherweise hat Lona sich inzwischen etwas kundig gemacht und ahnt nun, was es alles für sexuelle Praktiken gibt. »Ob ich Dich mit einer Ruthe schlagen könnte? Nein, Hans, niemals … Wenn so etwas … nur dazu dienen soll, eine Stimmung, Erregung zu produzieren, geht es mir wider die Natur … Mögen würde ich es nie, daß Du mich schlägst … nur aus Laune – – niemals. – – Wie eine Sklavin demütigen, wie weit faßt Du den Begriff? Ich könnte Dir mit gewisser Trauer, daß es nicht anders ist, doch treu in allem dienen, als Magd, bis auf den Dienst, den der Mann von der Frau verlangt. Da magst Du zu anderen gehen.«

Sie fragt sich, was er überhaupt von ihr will. Zieht ihn vielleicht nur ihre »niedliche Unschuld« an, die er genießen und zerstören möchte? Aber Hans erwidert, das sei keineswegs der Fall, eine erfahrene Partnerin wäre ihm viel lieber. Und den Begriff Triebe, meint er, solle sie positiv sehen. Das Wort bekäme einen schöneren Klang, wenn man an Knospen, Frühling denke, an Zugvögel oder ein saugendes Fohlen. »Du bist noch ganz verstrickt in die schmutzige Wolle, mit dem die kleinliche Bourgeoisie ihre Kinder umspinnt.« Mit dem Blick des sexuell aufgeklärten frühen 20. Jahrhunderts macht er ihr klar: Nicht die Triebe seien eine Schande, sondern deren Verleugnung. Und von ihrer Unschuld werde er keineswegs angezogen. Er empfiehlt ihr die Lektüre der Sittengeschichte von Eduard Fuchs und der Bücher von de Sade. Und damit ihr klar ist, dass es für Frauen nicht nur die »schlimmen« Männer gibt, fragt er provokant, was sie denn von der sinnlichen Liebe zwischen Frau und Frau halte? Und dann noch: ob sie einmal ein Kind bekommen möchte?

Sie erklärt ihm in ihrem nächsten Brief zunächst, ihr Widerwillen gegen Dinge wie Triebe, Lüste etc. komme daher, dass sie mit sechs Jahren von schlechten frühreifen Kindern aufgeklärt worden sei. Und weiter: Von lesbischer Liebe habe sie vor Kurzem erfahren. Die Dadaisten hätten wohl auch damit zu tun. Die von ihm genannten Autoren und ihre Bücher kenne sie nicht. Ein Kind wäre ihr schönster Traum, es brauche aber gar kein eigenes zu sein. In seiner Antwort nennt Hans sie »Naivica«, weil sie Lesben und Dada zusammenbringt.

Im Übrigen aber will Lona ihrem Hans das Heim bereiten, das er sich ersehnt. Denn er hatte doch auch geschrieben, im schwülstigen Stil der Zeit und ziemlich unliterarisch: »Wie schön wäre es, hätten wir gemeinsam eine kleine Wohnung, darin Du sorgtest und waltetest mit Deiner schönen Mütterlichkeit und wie würde es mich zu meinem Arbeiten anspornen und liebe Freunde kämen zu uns – und Kunst und Glauben und Redlichkeit wüchsen in unserem Tempel …« Das war eine Vorstellung des gemeinsamen Lebens, die ihr durchaus gefallen hat. Und Hans versichert, er liebe sie und könne mit ihr leben, ohne sie körperlich zu berühren. »Wir würden sein gleich zwei innigsten Freunden, die sich zuwinken und sehen und sprechen von Balkon zu Balkon.« Aber schließlich gibt er ihr auch in einfühlsamer Weise zu verstehen, dass er ihr die Augen für das öffnen möchte, was sie zu der Zeit noch ängstigt. Und sie lässt sich überzeugen, trotz aller Vorbehalte. Sie mag ihn sehr. Und die Zeit ist reif. Er hat gewonnen.

Nachdem diese grundsätzlichen Dinge jetzt zwischen den beiden geklärt sind, machen sie sich an die Realisierung des Zusammenlebens. Für diesen Zeitpunkt ist noch ganz wichtig zu erwähnen: Hans benutzt seit Dezember 1919 das Pseudonym Joachim Ringelnatz. Er startet jetzt entschlossen durch als Dichter. Nahezu alles, was er erlebt und sieht, verwertet er literarisch, macht er zum Gedicht oder zu Prosa.