Читать книгу El lienzo - Benjamin Stein - Страница 8

Оглавление1

Durante mucho tiempo creí que yo tenía algo así como un sexto sentido. No es que viera muertos o algo parecido que se hubiese podido considerar sobrenatural. Más bien lo contrario. Me parecía que poseía una capacidad para percibir aquello verdaderamente vital en las personas, una capacidad para percibir aquello que las movía o que les impedía hacer algo, ese núcleo que quizás ellos mismos en un momento de franqueza hubieran denominado su yo.

La esencia de una persona no está escrita en su rostro. No se puede percibir en el sonido de su voz. No se puede oler y ni siquiera se siente su sabor en la gota de sudor en la sien en el instante del miedo. Si uno pretendiera confiar en el tacto, estaría completamente perdido, pues el que toca y el que es tocado se confunden en el contacto, y uno no puede decir nunca si en ese momento uno no percibe más de uno mismo que del otro que es a quien uno aspira a conocer. Y tampoco es una mezcla de todo esto.

No, aquello de lo que hablo no se puede percibir por medio de los sentidos habituales. Es una combinación de todas las percepciones táctiles, todos los olores, sonidos, imágenes y sabores con los que se han cruzado nuestros sentidos a lo largo del tiempo y que no hemos olvidado. Nuestros recuerdos son los que hacen de nosotros lo que somos. Nuestra memoria es el verdadero asiento de nuestro yo.

Los recuerdos, empero, son mudables; están siempre dispuestos a cambiar. Cada vez que recordamos algo modificamos, filtramos, separamos y unimos, añadimos, dejamos algo de lado y así paulatinamente con el transcurso del tiempo vamos reemplazando aquello que fuera originalmente por el recuerdo del recuerdo. ¿Quién podría decir entonces qué ocurrió realmente una vez?

El olvido, afirma a la ligera alguno de mis colegas, es la costra de la psiquis. Pero así como debajo de la costra crece nueva piel para completar el proceso de curación, también debajo del olvido surge algo nuevo. He podido observar esto una y otra vez en mis clientes. Pues aquel sexto sentido que constituyó la base de mi éxito como psicoanalista y en el que siempre pude confiar fue: un sentido de los recuerdos.

Yo podía oler, gustar, sentir y ver los recuerdos de otras personas, y no estoy seguro de si debo llamarlo un don. Pues de hacerlo debería preguntarme: ¿un don otorgado por quién? Y allí de donde vengo sólo existe una respuesta a esta pregunta: Ha-kadosh Baruj Hu –el Santo, bendito sea Él– o si no Satán, el eterno Tentador, y estaría sólo en mí ofrecer la evidencia del verdadero origen de este don. Pues todo don, me dirían, contiene tanto un dejo de bien como de mal y en última instancia está en manos de quien lo recibe convertirlo en una bendición o en una maldición.

Yo tenía quince años cuando una marea de imágenes, sonidos, olores y sentimientos penetró en mí como un metal al rojo vivo extinguiendo de mi ser todo rastro de rasgo infantil y todo vestigio de mi infancia. Yo estaba sentado frente a mi padre, con la cabeza gacha, esperando que me impusiera una penitencia que bien podía presumir que cambiaría violenta e irrevocablemente mi vida.

Pero creo que debo volver un poco atrás en la historia para que se pueda comprender la naturaleza de ese instante en el que probablemente se haya decidido mi vida, y para poder transmitir una sensación del tipo de castigo que yo esperaba en ese momento. Cuando digo violentamente, no me refiero con ello a ningún castigo corporal. Era más bien la violencia del corazón, el que, al partir de la absoluta convicción de estar haciendo lo único correcto, sofoca dentro de sí todo sentimiento encontrado.

Nací en el barrio de Meah Shearim, en Yerushalayim. El primer varón después de tres niñas y cinco años y medio menor que mi hermana mayor. Aquello no era algo inusual en nuestro vecindario. Sólo la edad de mis padres podía haberse considerado llamativa, pues ambos pasaban ya bastante la treintena. En un lugar como aquel sólo había tres explicaciones posibles para esto. O bien habían tardado en casarse porque en sus familias había habido algo no del todo kosher: el fatídico influjo de un mal de ojo, por ejemplo, sinónimo de una perniciosa melancolía; o si no irrefrenables teives que, líbreme Dios, habían apartado a un miembro de la familia del único camino verdadero de la Torá. La segunda posibilidad que entraba en consideración era que no fuera su primer matrimonio. La tercera explicación posible, esto es, que sus raíces judías no pudieran rastrearse hasta los pies mismos del Monte Sinaí, no hubiera constituido mácula menor.

En una sociedad donde rigen las más estrictas normas basta con apartarse mínimamente de lo que se espera para que ya se sospeche de uno. Y quizás era por eso que yo a menudo tenía la sensación de que mis padres siempre hacían un poco más de lo que parecía necesario, que siempre estaban un poco más dispuestos que los demás a ceñirse a la estricta línea de lo que se esperaba; para de este modo ser, si no reconocidos, al menos aceptados.

El apartamento de mis padres era pequeño. Había tres cuartos. Uno era el de las niñas. El segundo pertenecía a mis padres y estaba cerrado con llave. En el tercero, el más grande, apenas si cabían una alacena, un estante con las ediciones de los comentarios de Rashi y la Guemará, una mesa extensible para comer y el número justo de sillas para los miembros de la familia y uno, dos huéspedes. Allí se desarrollaba la vida familiar, pues las cocinas –había incluso dos, la cárnica y la láctea, a un lado y otro del pasillo– eran tan minúsculas que apenas si cabían allí un fregadero, una cocina y una angosta mesada.

Mi nacimiento constituyó una bienvenida ocasión para buscar un nuevo apartamento. Era impensable que yo compartiera el cuarto con mis hermanas; y el cuarto de mis padres era tabú. Permaneció cerrado con llave. Incluso si hubiesen querido colocar mi cama allí, hubiera sido sólo una solución de corto plazo, pues no estaba permitido que los niños durmieran más de un año, quizás dos, con sus padres.

El nuevo apartamento quedaba a pocas cuadras del viejo. Para la mudanza mis padres pidieron prestado un carro de carga de madera. Dos muchachitos de la casa de al lado ayudaron a cargar las cosas. Y esto aunque los vecinos desaprobaban abiertamente que nos fuésemos del barrio. Es que la nueva casa, si bien no quedaba a más de doscientos metros de la otra, pertenecía ya a otro mundo.

Nos mudamos a la Rechov Malkei Israel, en el barrio de Geula, nombre que significa algo así como redención. Al hacerlo no sólo cruzamos una frontera lingüística –allí no se hablaba ídish, sino ivrit–, sino que también hicimos un viaje en el tiempo de aproximadamente cien años y descargamos nuestro mobiliario y nuestros enseres del hogar en otro continente del mundo judío. En Geula no se veían sólo sombreros negros. Y el hecho de que mi padre abriera un negocio y de que en lugar de pasarse de la mañana a la noche inclinado sobre los libros sagrados lo hiciera sólo una o dos horas al atardecer no era allí motivo para romper una amistad.

Desde aquel instante previo a que me comunicaran mi castigo sé que aquella mudanza salvó no sólo mi vida, sino también la de mis padres. Ya sólo a unos pocos cientos de metros del centro de la santidad deben haberse sentido infinitamente más a gusto, mucho menos bajo la presión de tener que demostrar algo y, como lo sé desde aquel instante, de tener que fingir.

Durante años, sin embargo, no tuve ni la menor idea de esto. Es que no fue que mi padre se liberara, por ejemplo, del caftán. Y obviamente a mí me envió a la cheder de nuestro antiguo barrio, donde aprendí a leer y también los distintos tipos y el orden de los sacrificios en el antiguo templo. Y como yo aprendía bien y no llamaba la atención, no fue menos obvio que luego no entrara en consideración ninguna otra yeshivá que la que quedaba junto a aquella cheder. Y seguramente se asumía que cuando tuviera diecinueve o veinte años y estuviera casado y acabara de ser padre, estudiaría en el mismo kollel en el que lo hacía mi padre por las tardes luego de cerrar el negocio. Todo como era debido y como si no hubiera cambiado nada, salvo que el Eterno no había querido hallar ninguna vivienda adecuada para mi familia en Meah Shearim y por eso nos había enviado fuera a Geula; ¿como una prueba quizás?, ¿quién podía saberlo?

Más fácil de resolver fue el interrogante de qué era lo que se escondía detrás de la puerta permanentemente cerrada del cuarto de mis padres. La respuesta fue literalmente puesta a mis pies, bajo la forma de una de las dos llaves que mis padres solían llevar siempre consigo.

Al principio no supe de quién era esa llave que un día encontré directamente delante de la misteriosa puerta. Pero moría por averiguarlo, pues no podía creer que después de tantos años hubiese caído en mis manos por descuido. Cuando finalmente, tras hesitar unos instantes, abrí la puerta y entré en la habitación prohibida, menos lo podía creer aún. Al cabo de unos breves segundos de apresuradas miradas y sin haber cambiado nada de lugar en el cuarto, ni haber tocado siquiera, descubrí cuál era el secreto.

Era diciembre. El cielo flotaba, fresco y claro, sobre los portales del barrio, y la luz del sol penetraba en la pequeña habitación a través de las ventanas que daban a la calle. Iluminando lo oculto hacia lo que me condujo directamente. Lamiendo las paredes, el armario, la cama, dirigió mi mirada hacia una angosta estantería, alta hasta el techo y llena de libros... libros goy, libros prohibidos.

Era una estantería de ensueño, llena de un conocimiento que yo había anhelado, un conocimiento que hacía estallar los límites del cosmos de las estrechas calles y callejuelas de nuestro barrio y podía transportarme más allá de las estrictas fronteras dentro de las que yo vivía. En las hileras de libros que tenía delante había libros de autores sobre los que mi padre me había contado unos pocos días atrás, como si se hubiera sentido urgido de ponerme sobre la pista, de incitarme a develar el misterio y abrir esos libros como una puerta a un espacio hasta ese momento prohibido y cuidadosamente cerrado con llave que durante mucho tiempo le había estado reservado sólo a otros.

Los nombres –de Freud, Jung, Poe y Wilde– habían surgido en una conversación que habíamos tenido sobre el tratado del Talmud que yo estaba estudiando en ese momento en la yeshivá, el Berajot. Casi lo estaba terminando cuando, al cabo de muchos grandes folios llenos de astutas deducciones de leyes, me había topado con uno de esos pasajes agádicos que eran los que más me gustaban, pues eran pasajes plenos de emoción: nada de leyes, nada de cálculos sino: historias; e historias sobre sueños, su interpretación y su significado; dos cosas que, como yo había aprendido en la Guemará, eran dos cosas absolutamente diferentes.

Con la frase inicial de aquel pasaje había tenido problemas: Un sueño no interpretado, decía allí, es como una carta no leída. Y luego decía: Todos los sueños siguen la boca. No importaba, enseñaban los sabios, qué viéramos en un sueño, este sólo alcanzaría significado a través de su interpretación. Ahora bien, una vez pronunciada la interpretación, esta cobraba existencia y se cumpliría.

¿Pero por qué había que abrir la carta?, le había preguntado yo a mi padre. Y si debía ser así, ¿por qué había que dejar que otro lo hiciera, cuando la interpretación podía imprimir a nuestra vida un rumbo fatal que no habría tomado de no haber uno soñado o al menos de no haberse interpretado el sueño?

Yo tampoco entendía por qué, si un sueño en sí carecía de valor, luego, siguiendo la boca de su exégeta, tendría la potencia para transformar nuestras vidas, para traernos fortuna o desventura; así como así, como si Dios hubiera lanzado los dados sin importarle en lo más mínimo cómo cayeran. Y si al final de todo esto era efectivamente así, había preguntado yo, entonces: ¿es que realmente debíamos soñar o no?

Claro que sí, dijo mi padre. Los sueños, insistió, tenían absolutamente el poder de transformar nuestras vidas. Pruebas de ello había de sobra y también buenas razones para confiar a otros la interpretación de nuestros sueños. Nosotros sólo éramos capaces de ver en ellos lo que nuestro yo estaba dispuesto a ver. Y lamentablemente algunas almas estaban condicionadas a ver catástrofes en cada señal, como remolinos de tinta en las aguas más cristalinas, mientras que otros, en cambio, no verían ni la sombra de un peñasco gigante, ni siquiera cuando esta se cerniera sobre ellos y todo a su alrededor se sumiera en la oscuridad.

¿Pero qué tipo de pruebas debían ser?, pregunté. Le pedí que me diera ejemplos más concretos que los del Talmud, que me parecían demasiado de otra época como para poder tomarlos como referencia. Y mi padre me contó sobre “El pozo y el péndulo” de Poe y relacionó esta historia con las curaciones de los psicóticos en la cueva de serpientes, con el hombre lobo y con El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, una novela en la que la puñalada al corazón asestada a un retrato mata al hombre pintado en él.

Yo no tenía ni idea de cómo sabía mi padre todo aquello. Poe y Wilde no aparecían ni en la Torá ni en el Midrash y de poesía se hablaba en la yeshivá a lo sumo cuando se trataba de himnos a los querubines y serafines que rodeaban el trono del Eterno.

Yo escuchaba con atención a mi padre. Cuán importante era soñar, había dicho al final alzando las cejas, eso ya lo sabíamos por Isaías. Según el profeta, la palabra sueño no significaba otra cosa más que la expresión de un deseo: ¡que me fortalezcas!

¡Que me fortalezcas...!, dije entonces susurrando para mis adentros. Me encontraba frente a un estante lleno de sueños y no tenía más que extender la mano para dejar que me fortalecieran; no quería esperar un segundo más. Mi mirada se desplazó agitada por los lomos de los libros. Conteniendo el aliento extendí la mano y tomé un delgado volumen que supuse me resultaría fácil de esconder.

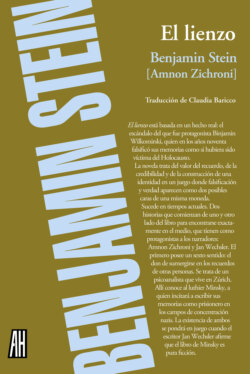

En la viñeta de la tapa se veía a un joven dandy. Estaba sentado en un sillón de cuero delante de un caballete, fumando. Tenía el cigarrillo colocado en una larga boquilla de plata; entre sus dedos parecía como si sostuviera con gracia irreverente un pincel. Pero no estaba pintando. Lo que hacía era contemplar un ligero paño negro que cubría la pintura que estaba en el caballete dejando así abierto a la fantasía del observador imaginarse qué era lo que estaba pintado en el lienzo que había detrás.

Ese libro, pensé, era para mí. Estaba absolutamente convencido de haber hecho la elección correcta. Robaría El retrato de Dorian Gray, y esperaba que mi falta sólo se hiciera visible como un purpúreo resplandor sobre un lienzo cuidadosamente cubierto y no en mi rostro, de modo que nadie pudiera descubrir en él mi delito.

Oculté el libro debajo de mi camisa, me aseguré de no haber tocado nada ni haber cambiado nada de lugar y salí de la habitación sin volver la vista atrás. Cerré la puerta lo más silenciosamente posible, giré la llave, la saqué de la cerradura y volví a dejarla en el mismo sitio donde la había encontrado antes, a un palmo de distancia del umbral de la puerta.

Escondí el libro en mi cama. Pasé el resto del día yendo de un lado a otro con las manos frías y el corazón agitado. Cada tanto iba como si fuera casualmente hasta la puerta de la habitación de mis padres para cerciorarme de que la llave seguía allí. En un momento al atardecer, cuando ya estábamos todos en casa y yo volví a echar un vistazo, la llave había desaparecido. Nadie la mencionó, ni para decir que se había perdido ni que la habían encontrado. De no haber existido ese botín de ensueño que tenía debajo de mi colchón, no hubiera podido decir a ciencia cierta si alguna vez realmente la llave había estado delante de la puerta y yo había entrado en el cuarto. Todo aquello podía haber sido también parte de un sueño en el que había caído inmerso mientras reflexionaba sobre las palabras de mi padre, para quien los sueños eran medicina.

Leí las primeras páginas del libro por las noches, en el baño. Pero hasta de noche me daba miedo que llamara la atención si me quedaba más tiempo allí. En la cama no me animé a leer, pues no estaba permitido leer los libros sagrados en la cama. Si alguien entraba en ese momento a mi cuarto y me encontraba leyendo en la cama, iba a tener que dar explicaciones de inmediato. Finalmente, que yo me pasara las noches en el escritorio y siguiera estudiando el Talmud quizás me lo creerían, pero se preocuparían de que esto me robara el sueño. Con toda facilidad aquello podía derivar en un pequeño interrogatorio en el transcurso del cual yo a lo mejor me delataría.

No, no podía leer el libro en casa. Pero me moría de intriga. Había conseguido leer lo suficiente como para tener una primera impresión de quiénes eran el pintor Basil Hallward y Lord Henry Wotton y para echar un breve vistazo al retrato de Dorian Gray que acababa de ser terminado: un inocente cuadro que aún no dejaba sospechar en lo más mínimo en qué habría de convertirse. El diálogo entre Harry y Basil ya no había logrado entenderlo cuando había hojeado las páginas en el baño. Debía volver a empezar a leer desde el principio y leer y leer, lo más rápido posible.

Que el instinto del mal hace enloquecer a una persona es algo que le había oído decir al rabino con bastante frecuencia. El instinto del mal anidaba en nosotros, nos susurraba argumentos al oído, nos manipulaba a nosotros y a nuestra razón para finalmente ofuscar completamente nuestro espíritu y tomar posesión de nosotros. Así era cómo comenzábamos a hacer el mal con la firme convicción de que lo que hacíamos no estaba en absoluto mal. Así de hábil era el Entorpecedor y el Tentador. Y precisamente por ello había que estar atentos y resistirse a él donde fuera que su susurrante voz se elevara para hacernos débiles.

Es el día de hoy que no podría afirmar con seguridad cuándo y qué me susurró. Pero lo que sé es que no me resistí. La curiosidad me hizo escuchar y seguir de buen grado cada una de las argumentaciones que virtió en mis oídos. Claro que sí recuerdo ese instante que fue su primera verdadera victoria, ese instante en el que giré la llave en la cerradura de la puerta del cuarto prohibido. Y también recuerdo el triunfo del Tentador cuando tomé el libro del estante y me lo guardé debajo de la camisa. Debe haber reído. Yo no tenía ni idea de cuán rápidamente iría barranca abajo con mi juicio.

Ya a la mañana siguiente no resistí más. Saqué el libro de debajo del colchón y lo llevé a la yeshivá. Cuando llegué allí, lo escondí debajo de mi volumen del Talmud y esperé con ansias que el rabino se retirara del aula después de su droshe matutina y nos dejara estudiando de memoria el fragmento del día.

Cuando al final se fue, saqué El retrato de Dorian Gray de debajo de los folios. Coloqué mi Guemará, abierta en la página correspondiente, en el atril. Delante coloqué el libro robado. Y en serio creí que nadie se daría cuenta de que yo ese día no estaba estudiando; al menos no los caminos de Dios, sí los de la literatura.

En el profundo silencio de la sala de estudio y con la falsa seguridad que yo sentía, avancé rápidamente. Mis ojos se fueron deslizando volando por las páginas. Fui absorbiendo el texto renglón por renglón, página por página. Una y otra vez cerré los ojos para imaginarme vívidamente la escena que describía Wilde. Y lo lograba.

En un momento tuve incluso la sensación de que ya no me encontraba más en Yerushalayim, sino en el atelier de Basil Hallward o en el salón de Dorian Gray. No sólo veía el retrato delante de mis ojos, sino que sentía que hasta podía tocarlo. Palpé la primera pequeña mancha escarlata que apareció en la pintura, y no estuve seguro de si aquella falta que se había hecho visible y palpable era realmente la de Dorian Gray y no quizás la mía.

Había cerrado los ojos. Había entrado en un sueño. La sensación era cálida, auténtica y electrizante. Había pasado a otro mundo.

El rabino, empero, no estaba soñando. Cuando de pronto sentí su pesada mano sobre mi hombro, abrí los ojos. Pero no lo miré. Me quedé inmóvil. Aún existía una mínima chance de que no se hubiera dado cuenta de lo que me había ocurrido. Al fin y al cabo podía suceder que uno se quedara dormido un instante sobre los libros. Él tomó el libro, lo cerró y echó un rápido vistazo a la contratapa donde, de haberse tratado de un libro hebreo, hubiera debido encontrarse el título. Creo que lo hizo automáticamente, pues ese era el lado del que era de suponer había abierto siempre los libros que había considerado dignos de lectura. Pero de ese lado lo único que figuraba era el número de registro del libro y el nombre de la editorial –Penguin Books–, nada más. Entonces se detuvo un instante, y yo pude sentir literalmente el desprecio que se iba alzando en su interior.

Tú, dijo y lo hizo con voz muy, muy baja mientras se inclinaba sobre mí, recoges ahora mismo tus cosas y te vas a tu casa. Y le dices a tu padre que venga a verme. Puede recoger el libro en la oficina del Rosh Yeshivá.

Tú..., y lo dijo susurrando tal como lo había hecho con el primer tú y hesitó un momento, evidentemente estás en el sitio equivocado.

¿Qué pasó?, preguntó mi padre cuando conforme a mi deber le comuniqué que me habían enviado de vuelta a casa y que él tenía que ir a hablar con el Rosh Yeshivá.

Estaba soñando, respondí, lo cual no dejaba de ser verdad. Mi padre se quitó las gafas y me miró a los ojos.

¿Eso es todo?, preguntó.

Sí, eso es todo, mentí aumentando con ello aún en un buen grado más mi falta. No tenía ni idea del tipo de castigo que me esperaba. Sólo podía presumir que sería uno de proporciones bíblicas. Al fin y al cabo no sólo había manchado de vergüenza mi propio nombre, sino también el de mis padres. ¿Qué opinión merecían padres que no podían mantener a sus niños alejados de la barata y mundana inmundicia de las novelas en inglés? ¿Qué se podía esperar de la educación que se podía impartir en un hogar que no estaba en condiciones de impedir siquiera que yo llevara incluso esos libros a la yeshivá, exponiendo imprudentemente a mis compañeros a esas mismas perniciosas influencias?

Durante algunas horas aún, quizás hasta el día siguiente, y aunque presa del miedo, yo podría continuar con mi vida actual, pues mi crimen no se había hecho público aún. Un paño negro cubría todavía el cuadro con la imagen de mi alma ahora manchada por mis sueños y las insinuaciones del Tentador. Sólo por un breve tiempo más continuaría siendo un muchacho normal de quince años de una familia jaredí de Geula...

Estuve en capilla sólo dos horas y media. Mi padre no hesitó un momento y salió para dirigirse a la oficina del Rosh Yeshivá. Jamás supe exactamente lo que se habló allí.

Esperé en mi habitación. Sentado en la cama con las piernas flexionadas contra mi pecho, con la vista fija, a través de la puerta abierta, en la desierta mesa de la sala, con el mantel de hule con flores de malva color rojo-púrpura que se ponía los días de semana y, en el centro, la frutera de plata llena de manzanas verdes. Traté de imaginarme cómo recibiría el Rosh Yeshivá a mi padre, cómo iniciaría la conversación y cómo se iría transformando el rostro de mi padre cuando el director le extendiera lentamente el libro por encima del gran escritorio y mi padre lo reconociera: aquel sueño bajo la forma de páginas impresas que yo, su hijo, había sustraído de la secreta cámara del tesoro.

Cuando regresó finalmente, al principio sólo pude oírlo. Dejó su sombrero sobre el pequeño armario que estaba junto a la puerta, se quitó el caftán y lo colgó cuidadosamente en una percha. Por lo que podía oír, sus movimientos parecían de algún modo enlentecidos. Pensé que quizás quería detener el tiempo o al menos estirarlo, alisar sus arrugas para no tener que encontrarse y no tener que hablar ya mismo conmigo. Efectivamente no vino a mi cuarto. Por la puerta abierta lo vi sentarse en su silla a la mesa del comedor. Apoyando los codos sobre esta, hundió el rostro entre sus manos.

No creo que estuviera llorando. Pero seguramente sopesaba mentalmente los posibles desenlaces de esta historia que yo había echado no sólo sobre mis espaldas, sino sobre las de él y las de toda nuestra familia. Y estoy seguro de que mientras lo hacía sabía perfectamente que yo estaba sentado en mi cama observándolo.

Quizás, pensé, aquello ya era parte del castigo: hacerme presenciar su desconcierto y soportar su silencio. Un silencio en el cual, como un pequeño planeta en medio del espacio infinito, no existía en ese momento nada más que la cabeza de mi padre apoyada en sus manos, atravesada seguramente por miles de pensamientos, llena de susurros y quizás también de gritos en los que se sopesaban y descartaban castigos y muestras de afecto, y donde reproches y palabras de apaciguamiento luchaban por ganar la supremacía.

No pude soportarlo. Me levanté de la cama, atravesé muy lentamente la puerta, me dirigí hacia donde estaba él y me senté a su lado en la mesa. Dos minutos, tres quizás, permanecí sentado mudo junto a él, silencio contra silencio, como si el tiempo entre nosotros se hubiera congelado y se hubiera detenido. Uno de nosotros, pensé, debe reaccionar, decidirse a hacer un movimiento, a pronunciar una palabra y así quebrar el silencio. Y cuanto antes sucediera esto, mejor.

Mi padre, empero, no reaccionó. Parecía que apenas respiraba. Quizás ya no se encontraba más allí, había emprendido un viaje que lo había llevado lejos de mí, de aquel cuarto, de nuestros vecinos, de nuestro barrio, a lo mejor hasta muy lejos de la ciudad. Yo quería que retornara y hablara conmigo, no importaba lo terrible e irrevocable que pudiera ser lo que tuviera que decirme.

Podía pronunciar el nombre del Eterno, pensé. A lo mejor era de buen agüero y hacía que se despertara. Al verse en la necesidad de responder, lo sacaría de ese estado ausente. Y así fue pues que extendí la mano en dirección a la frutera de plata que había en el centro de la mesa. Tomé una manzana y susurré: Alabado seas tú, Señor nuestro Dios, Rey del Universo, creador del fruto de este árbol.

Dio resultado. Mi padre respondió.

Amén. Lo dijo en voz baja, como si no fuera más que un tímido intento de respuesta. Y cuando di ruidosamente un mordisco en la manzana, alzó la cabeza y me miró.

Tiempo después yo me preguntaría una y otra vez qué podía haber sido lo que había desencadenado aquel aluvión de imágenes, sonidos y sentimientos que siguió luego. ¿Había sido el nombre del Eterno? ¿Había sido aquel penetrante ruido de la manzana partiéndose entre mis dientes, ese ruido que había roto aquel silencio que apenas unos instantes antes se había elevado como un muro insoslayable entre mi padre y yo? ¿O era que la insoportable tensión que había sufrido durante horas y que de pronto había cedido al morder la manzana me había preparado para ese instante en que aprendí a ver, oler, oír y sentir de un modo totalmente nuevo para mí? No lo sé.

No podía masticar. El trozo de manzana ardía en mi lengua y en un instante mi boca se inundó de saliva. Pero tampoco podía tragar y el líquido me corrió por la comisura de la boca mientras mi mirada, dominada por una fuerza invencible, quedaba clavada en las pupilas de mi padre. Tuve la sensación de penetrar en él con mi mirada, de caer en sus ojos y hundirme en ellos. Fui dando tumbos, caí, envuelto en el aroma de infinitas matas de malvas, sumergido en la acidez de la manzana verde en mi boca. Un resplandor plateado había ante mis ojos, y cuando los cerré porque la luz me enceguecía, desde lo lejos o más bien surgiendo de una profundidad inalcanzable me llegaron los sonidos de un violín.

Vi a mi padre empacando cajas. Detrás de él, de un tamaño tan pequeño que no era natural y como flotando sobre su hombro izquierdo, descubrí a un niño. Estaba jugando; pero mi padre sólo escuchaba el ruido de las hojas que estaba ordenando. Estaba ocupado sacando papeles de carpetas y rompiéndolos en pedazos minúsculos, pila por pila, carpeta por carpeta. Luego se volvió y tomó libros de una estantería. Los fue empacando cuidadosamente en cajas pero no sin antes haberlos hojeado rápidamente, quizás para cerciorarse de que no había quedado ninguna nota de papel entre sus páginas. Pues algo era evidente: los papeles de las carpetas le pertenecían. O mejor dicho: le habían pertenecido y en ese momento precisamente lo que estaba haciendo era abandonar estas posesiones y destruir todo lo que pudiera haber anotado alguna vez en esas páginas.

Apiló los libros en las cajas. Una mano invisible fue sacando una tras otra de allí. Al final él quedó en medio de una pila de pedazos de papel en un cuarto vacío. Y también los pedacitos de papel se esfumaron; y recién cuando ya sólo quedaron muy pocos, dos puñados quizás, se inclinó y los recogió. Los sostuvo como si hubiera sacado agua de una fuente. Y para que los valiosos restos de su ataque destructivo no se le escurrieran por entre los dedos, los acercó a los labios y los lamió con la lengua. Se introdujo los pedazos de papel en la boca y masticó, muy lentamente y mucho tiempo, y tragó...

La masa resultante fue descendiendo dificultosamente por su pecho como una densa mucosidad y en su vientre cobró la forma de una llave. Él se abrió la camisa, se levantó la camiseta y hundió resuelto la mano para tomarla. Sus dedos perforaron la piel. Tomó la llave, la extrajo y la sostuvo firme en la mano ensangrentada. El orificio en su vientre se cerró lentamente. Yo oí un sonido metálico en su respiración que poco a poco fue tapado por el quejido del violín. Y cuando la herida en el vientre de mi padre ya se había cerrado y nada, nada de sangre, ni siquiera una cicatriz recordaba que él había arrancado algo de su interior... entonces apareció en la imagen una delgada mano de mujer que se extendió para tomar la llave. Como mi padre no la soltaba, se estiró y estiró hasta finalmente romperse. Una jarra virtió agua en las manos. El violín enmudeció.

Mi padre se volvió y se puso un caftán aparentemente nuevo. Resuelto se envolvió en la lustrosa tela negra como en una cortina. Se pasó el cinturón alrededor de las caderas y lo ajustó; un poco demasiado quizás para poder respirar libremente, pero lo suficientemente ajustado para que las palabras que él hubiera querido decir permanecieran atrapadas en su interior. Luego la oscuridad se cernió en torno suyo, no negra, sólo oscuridad.

Yo aún sentía el sabor de la manzana ácida, sólo que más suave, como si alguien la hubiera sumergido en miel. Reinaba el silencio en el espacio negro, hasta que se abrió una puerta, la puerta de la habitación de mis padres; primero sólo una hendija, luego completamente. Vi a mi padre parado en el umbral. La luz de diciembre entraba inundando la sala desde sus espaldas. Él salió de la habitación, cerró la puerta y metió la mano en el bolsillo del pantalón para sacar la llave. Titubeó, tembló. La llave cayó al piso, a un palmo del umbral de la puerta. Pero mi padre no se agachó para recogerla.

Yo abrí los ojos y solté la manzana. Esta se desplomó sobre las malvas, rodó un poco sobre la mesa y cayó al suelo con un golpe seco. Mi padre se levantó. Se acercó a mí y tomó mi cabeza entre sus grandes manos. Ahora, lo supe, debía anunciarme el veredicto. Pero yo no sentía miedo.

Amnon ben Yehuda, dijo, y fue la primera y última vez que me llamó por mi nombre de pila y patronímico. No puedes continuar en la yeshivá. No puedes continuar aquí de ninguna manera. Llamaré al tío Bollag en Zúrich. Lo mejor será, concluyó, que te mandemos a Suiza.