Читать книгу Das Gesicht Deutschlands - Bernd-Jürgen Seitz - Страница 19

На сайте Литреса книга снята с продажи.

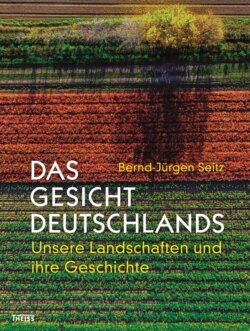

Was ist eine Landschaft?

ОглавлениеDie Begriffe „Natur“ und „Landschaft“ sind im deutschen Sprachgebrauch allgegenwärtig. Die bekannteste deutsche Naturschutzzeitschrift trägt den Namen „Natur und Landschaft“. Jeder meint zu wissen, was Natur, was eine Landschaft ist. Wenn man aber aufgefordert wird, die Begriffe genauer zu definieren, kommen selbst Experten ins Grübeln. Beginnen wir mit der Umgangssprache, die „Natur“ und „Landschaft“ manchmal fast synonym benutzt: „Ich gehe gerne in die Natur“ oder „Ich liebe es, in der freien Landschaft spazieren zu gehen“ drücken etwas Ähnliches aus. Im zweiten Satz ist das Wort „frei“ enthalten, und das ist hier vielleicht entscheidend: Die Natur, vielfach auch die Landschaft, werden von vielen Menschen als „frei“ von (menschlichen) Zwängen, als „nutzungsfreier Raum“ betrachtet, in dem man sich vom Alltag erholen kann.

Dass es dabei eine grundlegende Diskrepanz zwischen städtischer und ländlicher Bevölkerung gibt, hat der Philosoph Joachim Ritter (1903 bis 1974) erkannt, wenn er schreibt: „Natur ist für den ländlich Wohnenden immer die heimatliche, je in das werkende Dasein einbezogene Natur: der Wald ist das Holz, die Erde der Acker, die Wasser der Fischgrund. Was jenseits des so umgrenzten Bereiches liegt, bleibt das Fremde; es gibt keinen Grund hinauszugehen, um die freie‘ Natur als sie selbst aufzusuchen und sich ihr betrachtend hinzugeben. Landschaft wird daher Natur erst für den, der in sie hinausgeht‘.“ Später schreibt Ritter „Landschaft ist Natur, die im Anblick für einen fühlenden und empfindenden Betrachter ästhetisch gegenwärtig ist“ und erinnert an Alexander von Humboldt, der „die ästhetische Entdeckung und Vergegenwärtigung der Natur als Landschaft“ begriffen habe. Natur als Landschaft könne es nur unter der Bedingung der Freiheit auf dem Boden der modernen Gesellschaft geben (Ritter 1963/1974).

Dieser soziologische, ja, fast politische Zugang zu Natur und Landschaft erscheint uns heute ungewohnt. Wir halten uns heute bei der Natur an die Biologen, bei der Landschaft an die Geographen. Doch auch von ihnen bekommen wir keine eindeutigen Antworten. Wie Joachim Ritter berufen sich die Geographen auf Alexander von Humboldt, dem die erste Definition von Landschaft zugeschrieben wird. Im 20. Jahrhundert wurde „Landschaft“ zum Leitbegriff insbesondere der deutschen Geographie (Schindler et al. 2008), über den jedoch heftig gestritten wurde. Als nach 1970 die naturwissenschaftlich orientierte Landschaftsökologie aufkam, verband sich geographisches mit biologischem Denken, Natur und Landschaft rückten näher zusammen. Aus der eher theoretischen Landschaftsökologie entwickelte sich die Kulturlandschaftsforschung, die eng mit dem Denkmalschutz, dem Naturschutz und dem daraus abgeleiteten Kulturlandschaftsschutz zusammenhängt.

Genau wie Natur und Landschaft werden auch Naturschutz und Landschaftspflege meist zusammen gedacht. So lautet auch der volle Titel des Bundesnaturschutzgesetzes „Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege“, die ersten Worte in § 1 sind „Natur und Landschaft“. Neben den aktiven Maßnahmen, die gestaltend oder pflegend wirken, umfasst die Landschaftspflege nach der Zielsetzung des Bundesnaturschutzgesetzes auch „passive“ Naturschutzmaßnahmen wie die natürliche Entwicklung (Sukzession) zum Beispiel im Rahmen der „Wildnisentwicklung“. Im Wesentlichen kümmert sich die Landschaftspflege jedoch um die Erhaltung und Entwicklung vom Menschen geschaffener Kulturlandschaften. In den Naturschutzgesetzen ist auch das Instrument der Landschaftsplanung verankert, das die Aufgabe hat, die Ziele und Grundsätze von Naturschutz und Landschaftspflege auf der Fläche zu konkretisieren.

Das Wort „Landschaft“ hat seine Wurzel im Althochdeutschen. Zunächst (seit dem 12. Jahrhundert) war Landschaft der Begriff für die Gesamtheit der Bewohner eines Landes, später wurde er auf die ständische Versammlung eines Landes ausgedehnt – bis heute gibt es den Landschaftsverband als Form eines kommunalen Zusammenschlusses in den Ländern Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Erst seit dem späten Mittelalter wurde der Begriff weitgehend auf die bis heute übliche, rein geographische Bedeutung eingeengt. In der Malerei der Renaissance bürgerte sich der Begriff Landschaft als Bezeichnung für die Darstellung eines Ausschnitts aus einem Naturraum ein.

Das vom Menschen wahrnehmbare Erscheinungsbild einer Landschaft wird als Landschaftsbild bezeichnet. Das Landschaftsbild wird von jedem individuell wahrgenommen und lässt sich nur schwer objektivieren. Daher genießt es als Schutzgut oft nur geringe Aufmerksamkeit, obwohl die Bewahrung des Landschaftsbilds Ausgangspunkt für die deutsche Naturschutzbewegung war (S. 143 ff.).

Eine große Rolle bei der Wiederbelebung des Landschaftsbegriffs spielten die 1972 ins Leben gerufene UNESCO-Welterbeliste und die damit verbundenen Begriffe „Kulturerbe“ und „Naturerbe“ sowie die Vermittlung im Rahmen der Natur- und Kulturinterpretation. Das als Heritage Interpretation in den Nationalparks der USA entstandene Bildungskonzept wurde inzwischen auch im deutschen Sprachraum als Landschaftsinterpretation übernommen und weiterentwickelt.

Es ist also nicht gerade einfach, den Landschaftsbegriff klar und zeitlos zu definieren. Heute geht man damit offen um und sieht sowohl die soziale als auch die kulturelle und ökologische Komponente. Dies spiegelt sich auch in der von Deutschland bisher nicht unterzeichneten Europäischen Landschaftskonvention wider, in der Landschaft als Ergebnis der Aktion und Interaktion natürlicher und/oder menschlicher Faktoren definiert wird. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Landschaft nicht nur durch die momentan herrschende Nutzung geprägt wird, sondern auch durch das, was sich früher in ihr abgespielt hat – eine Landschaft hat sozusagen ein „Gedächtnis“ (Küster 1998).

Welches Gewicht die natürlichen und/oder menschlichen Faktoren in den verschiedenen Zeiten hatten und haben, ist ein Hauptthema des folgenden Teils II. Als Einstimmung darauf hier noch der Beginn des Vorwortes von Werner Konold zu dem von ihm herausgegebenen Buch „Naturlandschaft – Kulturlandschaft“ (Konold 1996): „Tagtäglich sehen wir, wie sich die Landschaften um uns herum mit einer immer größer werdenden Geschwindigkeit verändern. Landschaft, verstanden als das Zusammenspiel von belebter und unbelebter Natur, von Mensch, Tier und Pflanze, als umfassender Lebens- und Sozialraum, war immer in Veränderung, einmal schneller, dann wieder langsamer, aber wohl nie so raumgreifend und gründlich wie heute. Die gestaltenden Eingriffe des Menschen sind so alt, daß wir heute kaum noch irgendwo einen Rest von wilder, natürlicher Natur finden können. Ja, man kann wohl sagen, daß in Mitteleuropa fast alle Landschaft Kulturlandschaft ist, vom Menschen geformt nach seinen Bedürfnissen und seinen jeweiligen Möglichkeiten.“

Abb. 25 Mosel bei Trittenheim (Rheinland-Pfalz).