Читать книгу Rigi - Blanca Imboden - Страница 13

3 Moritz und ich

ОглавлениеMein Mario wurde nicht im allgemeinen Gemeinschaftsgrab beigesetzt. Seine Familie, die Familie Engel, hat eine eigene Grabstätte auf dem Schwyzer Friedhof. Mario wollte dort begraben werden, wo bereits seine Eltern liegen, seine Großeltern und zwei Tanten. Das bestimmte er zu Lebzeiten so. Auch ich dürfe eines Tages hier liegen, hat man mir nun versprochen. Es gab Zeiten – sie sind noch nicht lange her –, da hätte ich mich liebend gern spontan dazugelegt. So einfach geht das allerdings nicht. Jeder hat seine Zeit, sein Ablaufdatum. Ich muss weitermachen, ob ich will oder nicht.

Der Grabstein mit einer imposanten Engelsstatue aus hellem Cristallina-Marmor, der aus dem Tessiner Maggiatal hierhergebracht wurde, ist sehr – wie soll ich sagen – auffällig. Bösartiger könnte man ihn auch als protzig bezeichnen. Nach Marios Tod hat mir seine Tante Hildegard sofort die Pflege des Familiengrabes übertragen. Bis dahin war sie dafür verantwortlich.

»Du bist ja jetzt sowieso regelmäßig hier«, meinte sie. »Also kannst du auch gleich die Blumen gießen, das Unkraut in Schach halten und schauen, dass es immer hübsch gepflegt aussieht.«

Ja, ich bin regelmäßig hier, aber eigentlich nur wegen dieser Verpflichtung. Sonst zieht es mich nämlich gar nicht hierher. Anfangs halfen mir die Grabbesuche, Marios Tod überhaupt zu realisieren. Der Schock saß so tief, dass ich Mühe hatte, zu akzeptieren, was geschehen war. Ich hatte immer noch die wahnwitzige, winzige Hoffnung, Mario würde plötzlich irgendwo um die Ecke kommen und mich lachend umarmen. Hier am Grab stirbt diese Hoffnung, dieser schöne Traum, immer wieder neu. Ansonsten gibt mir dieses Grab gar nichts, verstärkt nur mein Gefühl der Hilflosigkeit. Ich finde hier sicher keinen Trost. Und ich fühle mich Mario überall näher als hier bei diesem protzigen Engelsgrab.

In Spielfilmen ist das anders. Da stehen die Hinterbliebenen gern am Grab und reden mit ihrem Verstorbenen, erzählen ihm mit je nachdem erstickter oder tapfer gefasster Stimme alles, was gerade anfällt. Sie kommen zum Weinen, zum Jammern, zum Klagen, um Neuigkeiten zu verkünden. Schlimmstenfalls hämmern sie auf den Grabstein ein und stoßen Verwünschungen aus. Als würden uns die Toten auf dem Friedhof, wo bestenfalls ihre Leibeshüllen verwesen, besser hören, sehen und verstehen können als sonst wo.

Immerhin gibt es ein goldgerahmtes Foto von Mario auf dem Marmor. Ein gutes Foto, das ihn so zeigt, wie er war: keine Haare, aber dafür viel Platz für ein Gesicht voll von herzlichem Lachen und fröhlichem Strahlen. Irgendjemand fand, man müsste für eine Grabstätte ein ernsteres, offizielleres Foto auswählen. Ich wehrte mich erfolgreich.

In letzter Zeit begegnet mir hier häufig ein Mann in ungefähr meinem Alter. Ich kannte seine vor ein paar Monaten verstorbene Frau flüchtig. Und jetzt beobachte ich ihn manchmal heimlich, wenn er vor ihrem Grab steht, das sich ganz in der Nähe des Engel-Familiengrabes befindet, in sich und seine Trauer versunken. Ich sehe mich, wenn ich ihn sehe. Ich sehe mich, wie ich in den ersten Monaten war: ein Schatten meiner selbst, ein gebrochener Mensch, eine offene Wunde. Ich sehe seine Körperhaltung und verstehe ihn. Und ich spüre, dass ich doch schon ein gutes Stück weitergekommen bin, dass ich doch wieder aufrechter durchs Leben gehe. Vielleicht dank meinem Antidepressivum. Das ist etwas, was mir gar nicht gefällt: Ich weiß nie, wie es mir wirklich geht. Ich möchte die Tabletten baldmöglichst absetzen, habe aber Angst davor.

Ich weiß, dass der trauernde Mann Emil Eichhorn heißt und ein großes Dachdeckergeschäft hier in Schwyz hat. Manchmal bin ich versucht, ihm die Karte von unserem Trauertreff in die Hand zu drücken. Aber das würde er vielleicht falsch oder gar nicht verstehen, übergriffig finden. Unter Umständen braucht er keinen Pinguin, weil er genug Freunde und Familie hat, die ihn stützen.

Ja, die Pinguine beschäftigen mich noch eine ganze Weile. Der Chefredaktor des Familienmagazins, für das ich freiberuflich arbeite, hat Interesse an der herzigen Geschichte bekundet und mich beauftragt, einen längeren Text dazu zu schreiben. Er wird sich um die Rechte für das Foto bemühen und will am Schluss des Artikels einen QR-Code zu einem kleinen Video mit den beiden Pinguinen anfügen. Das Video habe ich auf der Website des Fotografen gefunden. Es ist berührend. Sogenannte Jöh-Geschichten kommen immer gut an in einem Magazin, das für Familien gedacht ist. Die kann man ja auch wunderschön bebildern.

Ich lese also alles, was ich im Internet über monogam lebende Tiere finden kann. Ich befasse mich mit dem Schwarzbrauenalbatros, mit Bibern und Schwänen. Ich lese alles über den Regenbogenpapagei, den Schabrackenschakal und die Seepferdchen. Oh, ich finde sogar einen Experten, der sagt, dass die Loyalität von Seepferdchen kaum Grenzen kenne: Gehe eines den Fischern ins Netz, folge der Partner mitunter freiwillig. In Aquarien würden Seepferdchen ihre sexuelle Treue allerdings weniger genau nehmen. Da wechselten die Partner bis zu zehnmal am Tag. Ach? Nebenbei stoße ich auch auf ein grausiges Video von »National Geographic«: Man sieht darin, wie ein Pinguin, der sein Weibchen beim Fremdgehen erwischt hat, einen blutigen Kampf mit seinem Nebenbuhler austrägt. Ein grausiger, gnadenloser Kampf! Ja, auch bei den Pinguinen gibt es nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen.

Aber natürlich kann ich mich nicht bloß auf Infos aus dem Internet verlassen. Ich telefoniere über eine Stunde lang mit Professor Paul Pfister, einem Zoologen, der wirklich, wirklich gern redet und mir sehr schöne Zitate für meine Geschichte liefert. Was er erzählt, würde für eine mehrteilige Serie ausreichen. Aber er relativiert sofort meine Vorstellungen: »Tiere gelten schon als monogam, wenn ein Paar gemeinsam die Jungen aufzieht, sich dann aber anschließend wieder anders orientiert. Bei den Vögeln leben etwa neunzig Prozent monogam, bei den Säugetieren nur gerade fünf Prozent, und bei Amphibien oder Fischen findet man Monogamie extrem selten.« Aha! Abschließend bemerkt der Professor, wir Menschen wären wohl auch eher für diese kurzfristige Art Monogamie gemacht. Die meisten Ehen würden ja nicht einmal die gemeinsame Aufzucht der Jungen überstehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese – durchaus spannende – Aussage in meinem Text verwenden soll.

Allerdings ist ja nicht nur die Monogamie der Tiere das große Thema, sondern auch die Anzeichen ihres Mitgefühls. Mich rührt ein Video aus dem Zoo von Minneapolis zu Tränen: Ein schwules Pinguinpaar hat ein von seiner Mutter verstoßenes Pinguinbaby adoptiert und zieht es nun auf. Die gleiche Geschichte lese ich über Pinguine in einem niederländischen Zoo. Homosexualität – darüber schreibe ich im Familienmagazin lieber nicht – ist in der Tierwelt häufiger, als man denken würde: bei Delfinen, Schwänen, Albatrossen, Giraffen … Es gibt unzählige Beispiele. Nur wir Menschen machen ein Drama daraus.

Moderne Verhaltensforscher sagen heute, Tiere seien komplexer und empfindungsreicher als bisher angenommen. Ich lese über die Totenwache bei Elefanten. Ich finde einen spannenden Bericht über Paviane in Botswana, bei denen die Hinterbliebenen nach einem Todesfall eine Seelenlage ähnlich einer Depression gezeigt hätten. Ich erfahre, dass Forscher bei Schimpansen durchaus ein Todesbewusstsein für möglich halten.

Am Ende ergänze ich meinen Artikel mit ein paar persönlichen Worten über Trauer und rufe dazu auf, sich selber einen »Pinguin« zu suchen, wenn man gerade niemanden zum Anlehnen habe. Und ich schreibe, dass es Trauergruppen gibt, denen man sich anschließen kann.

Mein Beruf ist das Schreiben. Ich arbeite für verschiedene Zeitungen und Magazine, texte für Firmen und bin mir für nichts zu schade, wenn das Honorar stimmt. Ich bekomme dadurch Einblick in alle möglichen Bereiche des Lebens. Ich plaudere an einem Tag mit einem preisgekrönten Bäcker über seine Nusstorte, am nächsten mit einer Nonne, die gerade ihren hundertsten Geburtstag feiert, über ihren Weg ins Kloster, und gleich anschließend tippe ich einen Werbetext für ein Elektrizitätswerk. Mal schreibe ich über Mode, dann über Demenz und jetzt eben über Pinguine. Ich schrecke wirklich vor nichts zurück. Und ich liebe meinen Beruf.

Noch bevor ich meinen Auftrag erledigt habe, meldet sich Moritz aus der Trauergruppe bei mir. Der Mann, der mit dem Tod seiner Mutter nicht klarkommt.

»Ich bin dein Pinguin, Eliane«, sagt er und klingt dabei erstaunlich fröhlich.

»Stimmt. Und ich deiner«, antworte ich widerwillig.

»Und?«, fragt er.

»Was und?«, frage ich zurück.

»Worauf hast du Lust? Auf ein Telefongespräch – was wir ja gerade haben – oder einen Kaffeetreff, eine kleine Wanderung, einen Ausflug?«

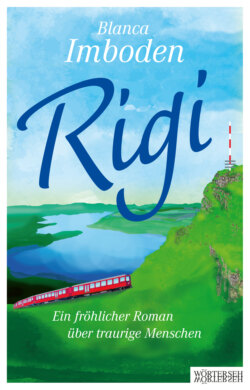

Ich überlege gerade, wie ich ihm klarmachen soll, dass mir dieses Telefongespräch schon fast ein wenig zu viel ist, als er weiterredet: »Komm doch mit mir auf die Rigi. Das würde mich freuen.«

Nein! Gerade male ich mir aus, mit ihm fast eine Stunde lang in der Bahn von Goldau nach Rigi Kulm zu sitzen. Das ist zu lange. Zu nahe. Zu viel.

Aber Moritz wird konkret: »Ich lade dich zu Kaffee und Kuchen auf Rigi Kaltbad ein, Eliane. Ab Weggis fährt eine Seilbahn. In zehn Minuten sind wir oben.«

Stimmt, er kommt ja irgendwo aus dem Kanton Luzern.

»Okay, das können wir machen. Das Wetter ist ja wirklich wunderschön in den nächsten Tagen.«

»Morgen?«, fragt er. »Ich habe leider nur morgen frei.«

Und schon sind wir verabredet.

Für morgen.

Moritz und ich.

Pinguin-Treff.

Ich mache mir Vorsätze. Das muss ich. Ich habe nämlich meine Probleme mit Moritz. Er hat eine gesunde, liebende Ehefrau an seiner Seite – und weint um seine Mutter. Nach drei Jahren immer noch. Ich nehme mir vor, ihm eine Chance zu geben, ihm zuzuhören. Wer weiß, vielleicht verstehe ich ihn am Ende sogar.

Und was hat Rosmarie uns immer wieder eingetrichtert: »Es gibt keine Maßeinheit für Trauer. Keiner hat mehr Recht zu trauern als der andere. Trauer ist individuell, persönlich, privat. Wir haben in unserer Gruppe prinzipiell Verständnis für jede Art von Trauer.«

So soll es ein. Amen.