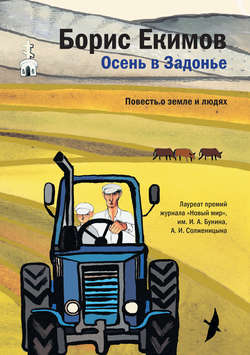

Читать книгу Осень в Задонье. Повесть о земле и людях - Борис Екимов - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Глава 6

ОглавлениеПоместье Басакиных находилось в Задонье, далеко от поселка. Тридцать с лишком километров асфальта к станице и от нее еще столько же грунтовой дороги.

Миновали поселок, высокий мост через Дон, потом свернули направо, позади оставляя гудящую машинами ростовскую, южную трассу, и оказались на дороге одни.

– Можно на переднее? – спросил сын. – Милиции теперь не будет.

Иван сбавил скорость, помог малышу перебраться на переднее сиденье. Тимоша был очень доволен: переднее – это почти водитель, и все видно. Хотя глядеть было особо не на что: холмистая, желтая, выгоревшая от солнца степь; редкие пожни да пашни; робкая зелень озимых хлебов; придорожные кусты да деревья, еще зеленые; полевые дороги, уходящие от асфальта неизвестно куда.

По асфальту до станицы доехали быстро. Здешние Басакины жили на краю селенья – Федор Иванович, двоюродный брат отца, и взрослые сыновья его. Три дома стояли рядом, задами выходя на общее огромное поместье: скотьи базы, зимние стойла, сенные гумна, амбары, сараи. Всего этого богатства главным хозяином и работником был Федор Иванович, сыновья да снохи ходили в помощниках. Своего скота Басакины держали немного: полсотни коров да бычков. Но круглый год два дня в неделю – пятница и суббота – они торговали мясом на райцентровском базаре, бывало, и воскресенье прихватывали, доторговывая.

Федор Иванович – прасол, если по старинушке, по-нынешнему – перекупщик, торговец. Скотину забить, а главное, продать – дело непростое: ветеринарные справки, разрешения, базарные порядки и правила – все это, особенно с непривычки, немалая колгота и потеря времени. Басакиным лишь позвони, они подъедут и заберут любую скотину, на месте забьют и деньги отдадут, наличными, сразу же.

Таким ремеслом Федор Иванович занимался уже десяток лет. Когда колхоз развалился, впристяжку к своей скотине он стал у людей молодняк прикупать, приноровился к базарной торговле. Понемногу и сыновья втянулись, с невеликим хотеньем. Но другой работы в округе не было; тут уж хочешь не хочешь, но жить чем-то надо, семью кормить.

Просторное поместье станичных Басакиных нынешним утром пустовало. Во дворах людей не видать, зато ворота на скотий баз нараспах открыты. Там и застали приезжие младшего из Басакиных, одногодка и даже тезку – Ивана. Он уже уезжал, вывалив огромную груду сена из тракторной тележки, но, увидев гостей, из кабины вылез. Обнялись, поздоровались.

– Сено свозим, – объяснил хозяин. – Всем артелей, как мураши.

– А мы на свою дачу. Как там рыбалка? Грибов, говорят, много.

– Какая рыбалка? Какие грибы? – сокрушенно ответил хозяин. – Забыли уже, в какой стороне Дон и займище. И узнать негде. Людей не видим. Скотина и скотина… Скоро не гутарить, а лишь мычать будем. – И посмеялся, завидуя. – Хорошо тебе, дальнобойщику: съездил в Москву, мешок денег привез и рыбаль в свое удовольствие. – А отсмеявшись, пообещал: – В воскресенье к вам подъедем, как штык. Скажу отцу. Нынче сено свезем, может, и скласть успеем. Завтра две головы на забой – заказ. Расторгуемся и в воскресенье к обеду, а может, и раньше на ваше поместье подъедем. Мясо на шашлык я заделаю, в маринаде. Посидим. Так что ждите. Погнал я. А то батя с ума сойдет. У него все по часам. График, сам знаешь, – снова рассмеялся он, щекотнул племянника и запрыгнул в кабину, наказав: – В домах – баба Феня, она вас хоть чаем напоит.

Колесный тракторенок с огромной, в решетчатых бортах тележкой, погромыхивая и позвякивая, покатил прочь, оставляя гостей на раскрытом базу среди высоких валов пахучего сена.

– А можно покувыркаться? – попросил Тимоша.

– Ну, кувыркайся, пока хозяев нет, – разрешил отец.

Мальчик прыгнул с разбегу и утонул в легком сенном ворохе. Вынырнул и снова нырнул.

– Ищи меня, папа!

Но Иван сына не слышал, оглядывая и не вдруг признавая округу.

Хозяйство Басакиных лежало на высоком краю станицы, в подножье кургана. Вид открывался просторный: кривые станичные улочки ручьями стекали вниз, пропадая в прибрежных садах, левадах, лесистом займище. А дальше синели речные, донские воды. И снова – займище, потом желтые песчаные бугры в редкой зелени. В дальней дали синели холмы, уходящие в небо.

Все это было знакомо: станица, Дон, степная округа. Иван бывал здесь, в детстве подолгу жил, вместе с братьями купался, рыбачил, пас коров да коз, помогал на сенокосе. Потом стал гостить редко и коротко. А потом и вовсе таким вот набегом. Но осталась память, светлая, детская.

– Ищи меня, папа! – кричал Тимоша, выныривая и снова утопая в мягких кучах-валах.

– Поехали, поехали, – поторопил Иван. – На минутку к бабе Фене заглянем, отдадим гостинцы – и вперед.

Но старая женщина гостей принимала по своему обычаю: чай, молоко из погреба, свежие пышки и, конечно, каймак – топленые сливки.

От старости и хворей грузная, невеликая ростом баба Феня, словно квочка, гостей опекала:

– Да как же… Да сколь не видала… Да вырос какой большой… Поболе каймачку накладай, худущий, весь в папочку…

Малые правнуки, какие при бабке находились, притихли, словно мышата, копаясь в кульках с гостинцами. Баба Феня расспрашивала о родне и свое успевала выложить:

– Все на Федоре. Тянет, как бык борозденый. А ребята на сторону косят: куда бы увеяться. Вова просит какой-то автобус. Хочет людей возить в город. И Ваня туда же… Чего они ищут, чего выглядают? Какую зорю? Нас все знают в станице, по хуторам. Наши и чечены. Работай, живи да этих чилят рости, – кивнула она на малышей. – А Федор, он тоже не железный… А без него все прахом…

Недолго посидели, послушали и поехали.

В машине пахло сеном. В Тимошкиных волосах остались зеленые сухие былки.

– В сено хорошо нырять, мягко, – сказал Тимоша. – У нас свое сено есть?

– Кто его нам косил?

– Ну, давай накосим!

– Поздновато уже, – ответил Иван.

Поднялись на холм, выбираясь на свою дорогу.

Иван еще раз взглянул на станичную округу: дома, улочки, зелень, красного кирпича могучий, но порушенный храм без крестов – память горькая, давняя; такая же память, но ближняя: разбитые дома-двухэтажки без окон, без дверей, еще недавно там люди жили, разваленные пекарня, котельная; но все это – малое, а вокруг, близко и далеко-далеко – холмистая степь, густая синева просторной воды и блеклая – вовсе безмерного неба.

Когда-то казачьи донские земли, окружная станица с двумя десятками хуторов под крылом; потом, при власти советской, – центральная усадьба немалого, на шесть хуторов, колхоза. Теперь – глухое Задонье.

Федор Иванович Басакин в этой станице прожил век, работая трактористом, комбайнером, шофером в колхозе. Как всякий селянин, он свою скотину имел, не надеясь на колхозную зарплату. Человек работящий, он в последние колхозные годы держал две коровы, пару бычков, свиней да птицу – для себя и на продажу; от пуховых коз получал неплохой доход.

В детстве родители присылали часто хворающего Ваню к станичным Басакиным на парное молоко, чтобы здоровье подправил. Молоко забылось, а все остальное помнилось: шалаш на сенокосе, «полевской» кулеш, рыбалка, уха на берегу, купанье до синевы и дрожи и горячий песок, пастушество, работа на зерновом току, прополка да сбор арбузов на бахчах – все это было. И конечно, баба Феня, которая, словно клуша, с детвой возилась, прежде и теперь.

Сыновья Федора Ивановича тяготились хуторской жизнью и бытом. Старший уходил в райцентр, работал в автоколонне шофером. Но заработок был малый, машины – старье, одна мука. Жена, малый ребенок, съемная квартира – одно к одному. Пришлось возвращаться. Тем более что отец для молодых соседний дом купил. Нехотя, но вернулись в станицу, к отцовскому делу: своя скотина, чужая, на забой и продажу. По-летнему времени – пастьба, сенокос; по-зимнему – на базах работа: корми, пои, убирай. Потому и сетовал брат: «Скотина да скотина… Людей не видим». И конечно, завидовал: «Хорошо тебе, дальнобойщику…»

«Дальнобойщик» – слово красивое. Но что проку в словах… Порой лучше со скотиною дело иметь, чем с людьми. Не хотелось и вспоминать.

Асфальтовая дорога закончилась в станице. Дальше поехали по грунтовой, не больно езженной, порою колдобистой. Тут ни машин, ни знаков жилья. Степь да степь. Пологие ли, крутые, глубокие лесистые балки, курганы, вблизи и вдали.

– Здесь люди не живут? – спросил Тимоша.

– Мало людей.

– А волки?

– Есть волки.

– А мы их не боимся?

– Пусть они нас боятся.

Ехали и ехали и наконец выбрались к просторной долине. На вершине высокого холма машину остановили, вышли из нее.

– Где наше поместье? Ты помнишь? – спросил отец.

Тимоша обвел глазами непривычную для него ширь земли, на которой глазу не за что было зацепиться, и лишь вздохнул глубоко.

Отец помог ему:

– Вон там, за речкой, видишь, высокий Явленый курган, а поближе, у Белой горы, – синий вагончик. В прошлом году там были. Не помнишь?

Мальчик снова вздохнул и ничего не ответил. Глаза его были широко раскрыты, но не могли вместить такого огромного пространства земли и неба, увиденного будто впервые. Ему сделалось даже как-то страшновато, и он взял отца за руку.

Иван понял малыша, сказал:

– Поехали.

По белой меловой дороге спустились с холма; мелким бродом, на галечном перекате перебрались через речку и скоро объявились на своей земле, которую именовали с усмешкой «поместьем».

Когда-то, теперь уже в давние годы, когда рухнула советская власть, сельский народ и поселковый наперегонки стал обзаводиться собственной землей. Одни – для прокорма в нынешней и будущей жизни, другие – на всякий случай: бери, коли позволено. Басакины в стороне не остались, оформив в аренду да в собственность полсотни гектаров земли довольно далеко от поселка, в Задонье, на родине отцов и дедов. Выбрали место приглядное и уютное: берег речки, прикрытый от ветра высоким обрывистым холмом, просторная луговина. Рядом – места когда-то знаменитые: Явленый курган, Церковный провал, Скиты. Одно слово – Монастырщина. Никто из Басакиных о земледельстве не думал. Взяли на всякий случай. А еще потому, что старший из братьев, летчик Павел, мечтал: «Отлетаю, на пенсию выйду, буду здесь жить. Куплю дебаркадер, организую турбазу. Тут речка, лес. Чем плохо?»

Мечтаниями пока все и кончилось. Поставили под горою железный вагончик. Летом иногда приезжали на день-другой, отдохнуть на воле, порыбалить. Место было славное.

Просторную поляну, на которой стоял вагончик, надежно прикрывали могучий прибрежный холм с отвесным меловым обрывом, высокие белокорые тополя, развесистые береговые ивы, густые заросли краснотала. В этом тихом мире текла своя жизнь, которую лишь потревожил гул машины. Но он сразу смолк. И тишина сомкнулась.

Позднее, когда вернулись домой, отец и сын по-разному вспоминали прошедшее. Малый Тимоша повествовал восторженно родным и друзьям:

– Наш вагончик охраняет маленький зверь ласка! А еще – черные коршуны! Целая эскадрилья! Двадцать штук! Летают и летают. А на бахче – арбузы и дыни. Бери, сколько хочешь. Там живут кабаны, лисицы, еноты и лось! Они любят арбузы. И даже волки приходят. На лошади я скакал! И не упал! В сене хорошо кувыркаться! Мягко! Раки ночью не спят! Бобры сделали себе огроменный дом! Они деревья грызут! Зубами! Лисица к нам приходила. На ужин! Мы ее угощали рыбой.

И еще одно, шепотом и с оглядкой:

– Там монах живет, тайный. Он живет ночью, а днем скрывается в пещере.

Все это было: любопытная, юркая ласка, живущая под вагончиком, ушастенькая, белобрюхая; стая коршунов, кружащих над своими гнездовьями и угодьями; бобровые заводи, хатки. Ездили на бахчу, уже оставленную хозяевами, но щедро укатанную ярко-желтыми дынями «ломтевками» и поздними «зеленухами», арбузами. Там почти открыто кормилось зверье.

Навестили троюродного брата, отцова крестника, тоже Басакина, Аникея, который жил и хозяйничал рядом, за речкой, на обезлюдевшем хуторе. В большом хозяйстве его были даже лошадки, которых он любил и холил. Тимоша и впрямь впервые в жизни на лошади прокатился, визжа от восторга и страха.

И последнее, про монаха, тоже не было выдумкой. В первый же день заметили натоптанную дорожку, которая вела к речке мимо вагончика и уходила вверх, по склону холма, обходя меловые обрывы. Ранним утром, во тьме Иван слышал чьи-то шаги, но, выглянув, никого не увидел.

Все объяснил Аникей Басакин:

– Завелся у нас монах. Какую-то пещеру копает на Явленом кургане. Молодой мужик. «В затвор, – говорит, – хочу…» Я ему толкую: хаты есть, выбери подходимую, оборудуй, поможем. Будет вроде хуторская часовня. Дед Савва уже не в силах. Ты будешь молиться за нас, грешных. Кто-то должен молиться. А он ни в какую. «В затвор, в затвор…» Молодой мужик. В рясе. Говорит, из города. А может, и брешет. Не он один тут шляется. Подземный храм ищут. Там вроде святая икона. И золото. Припасли для них. Но наш вроде спокойный. К людям приходит, молится. Беседы ведет даже с моими ахарями. Может, и правда монах…

Так что мальчик ничего не придумал, рассказывая о монахе, о зверях и птицах, – все было правдой.

Отца его – человека взрослого – всплески восторга детского не удивляли; а в душе собственной появилось и не отпускало пусть и похожее, но иное.

Вернулись домой, в обычную жизнь; но порою вдруг отстранялись картины привычные и очевидные: поселковые улицы, машины, голоса людей и тех же машин, от которых не укрывали даже домашние стены, – все это порой отступало, а виделось вчерашнее: просторная степь и просторное небо, зеленые камыши и зеленые купы деревьев; чуялись пресный дух воды и горьковатый – полыни, пахучего иссопа-ладана; слышался легкий ропот листвы в маковках тополей, плеск волны – во всем покой и покой, такой желанный, врачующий душу. И голос малого Тимоши, его сияющие глаза: «Она меня не боится! И я ее не боюсь!» Это – про ласку ли, куницу, которые живут рядом. Или про лошадь, на которую посадили его.

А еще помнился закат, малиновый разлив его на полнеба, а в стороне западной – багровые облака, словно сказочные утесы, которые понемногу остывают, покрываясь сизым пеплом. В мире тепло и тихо. И теплое тельце сына прижалось: головка у отца на коленях. Тимоша задремывает, но силится продлить долгий счастливый день и потому бормочет: «Мы с тобой… Мы не уедем… Мы будем долго здесь жить… Мы всех сюда привезем… Маму, Васю, бабушку, деда. И Никитку заберем. Здесь много места…»

Он смолкает, заснув у отца на коленях.

Все это помнилось, не отпускало, понывая в душе глубокой занозою.

Возле подъезда на обычное место отец поставил машину, «рабочую лошадку», ключи от нее тоже на привычном месте, в прихожей, – это напоминанье: «Надо работать». Жена молчала, уходя на службу и приходя с нее, порою спрашивала осторожно: «Ты не болеешь? – И как-то добавила: – У нас шофер уходит». – «Заездили Петровича», – усмехнулся Иван, понимая, что это ему предложенье, над которым и думать нечего: копеечная зарплата, разбитая машинешка, денег на ремонт нет, а ездить надо чуть не круглые сутки по всему району, да еще и семью начальника возить по магазинам, больницам, школам. Старый Петрович, пенсионер, трудяга безответный, и тот не выдержал. Уж лучше идти охранником в магазин. Почти те же деньги, но день отдежуришь – два дня свободен, можно подрабатывать на «извозе», летом – на стройке. А еще была мысль…

Много было мыслей. Они, словно червяки, ворочались в голове днем и ночью, не давая покоя. Жена пока не нудит, что-то но понимая. И мать лишь вздыхает. Молчит отец. Пока молчит.

День, другой, третий текли в томительном ожидании неизвестно чего.

В поселке работы нет и не будет. Охранник, извозчик, мелочный торговец – вот весь выбор. В отъезд собираться? Москва да Питер… Семью бросать? Спать в какой-нибудь конуре, по-собачьи кормиться. Рабочий день – немереный, а заработок – известно какой… Ремонтным рабочим на железную дорогу. Вахтовые смены. Шпалы да рельсы, вагончик в степи.

В квартире не сиделось. Давили тесные стены. Иван выходил на волю: скамейка возле подъезда, старики соседи, тары да бары. Но разговаривать попусту не хотелось.

Панельная пятиэтажка серой стеной высилась перед глазами. Пустой, выбитый людьми и машинами двор, тоже серый, без травинки. Мусорка с высокими железными баками, всегда через верх, горою. Ржавые железные гаражи, возле которых вечная толчея: похмеляются, пьют, порою тут же валятся, спят. Нестарые еще мужики. Тут же кружится детвора. Бродят бездомные собаки, кошки. А прикроешь глаза, ясно видишь иное: зеленый берег, тронутые желтизной тополя да ивы, синяя вода, меловой обрыв холма и белесый полынный покров его, горький дух. И огромное небо, облака, путь которых можно долго следить. Но все это там, далеко, а рядом – серая стена пятиэтажки, гаражи, мусорка и двор – словно мусорка: пустые целлофановые пакеты, пластмассовые бутылки, прочий хлам гоняет ветер. Будто всегдашняя жизнь, но глядеть на нее не больно сладко. Может быть, от непривычного безделья, какого давным-давно уже не было. Обычно на скамейке рассиживать некогда: приехал, отоспался, уехал.

Машина у подъезда торчала, словно сорина в глазу, напоминая, что надо работать. Соседи, видевшие Ивана редко, спрашивали: «Ты либо поломатый?»

– Поломатый, – со вздохом соглашался он.

– Давай подлечим, – предлагали ему. – Магазин рядом.

Но Ивану хотелось иного лекарства. Оно объявилось неожиданно. И очень кстати.

Позвонил по телефону Аникей из Большого Басакина.

– Ты на месте? – спросил он. – Подъеду. Разговор есть.

Он скоро подъехал. Разговор был конкретным.

– Ты вроде сейчас не при делах, а машина на ходу. Все верно?

– Верно, – согласился Иван.

– Есть дело. На два месяца. До ледостава. У меня получилась нестыковка. Нужен надежный человек и надежная машина. Объясняю: каждый день, в пять-шесть утра – рейс в город. Груз – рыба и мясо. В городе сдал, до утра – свободен. Четко, каждый день. Ночевать можно на хуторе. А хочешь – дома. Но как штык – в пять утра погрузка. Никаких сбоев. Товар, сам понимаешь, какой. Он ждать не будет. Вопросы есть?

– Да вроде понятно.

– Будешь думать? Или сейчас решишь?

Для Ивана это был неожиданный выход: не сидеть без дела, а за эти месяцы, может быть, что-то проявится, выплывет подходящее.

– Пойдет. Согласен, – сказал он. – Когда первый рейс?

– Завтра.

– Значит, вечером буду у тебя.

Аникей уехал. Иван вздохнул облегченно: пусть временный, но хомут снова на шее. Голову ломать не надо: что да как… Жене не стыдно в глаза глядеть. А там будет видно.