Читать книгу Rattenjagd - Charleen Pächter - Страница 10

На сайте Литреса книга снята с продажи.

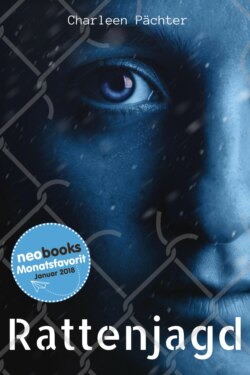

Neo

ОглавлениеEs ist still, als wir uns an den ersten Baumstämmen vorbei schleichen und uns nach allen Seiten umsehen. Nirgends ist ein Geräusch oder eine Bewegung zu erahnen, nur ein paar Vögel krächzen vor sich hin. Matt, der mit Jess ein paar Meter entfernt durch den Wald streift, tritt auf einen trockenen Stock und zuckt bei dem Geräusch zusammen.

Die Spannung, die in der Luft liegt, ist fast greifbar und ich wünschte, Brad würde nicht so dämlich vor sich hin grinsen. Immerhin ist das hier keine Übung mit Platzpatronen, sondern mit echten. Meine Augen huschen zwischen den vor uns liegenden Büschen hin und her. Wir müssen diese rote Fahne finden, denn wenn wir diese erst einmal besitzen, wird niemand mehr auf uns schießen dürfen. Zumindest hat uns das so der Sergeant erklärt. Der Wald lichtet sich ein wenig und ich gebe den anderen Handzeichen, dass Brad und ich vorgehen und uns das genauer ansehen.

Meine Hände klammern sich fast krankhaft an dem Gewehr fest und kalter Schweiß rinnt mir über die Stirn. Möglichst leise bewegen wir uns auf die Lichtung zu und halten uns gedeckt. Matt und Jess haben sich irgendwo hinter uns im Schutz einer Baumgruppe versteckt. Brads Augen funkeln belustigt, als er an mir vorbei stampft und sich keine Mühe gibt, leise zu sein. Die knackenden Geräusche der Blätter und Äste, die er unter seinen Schuhen zermalmt, klingen so dermaßen laut in meinem Kopf, dass ich mich beherrschen muss, um mir nicht die Ohren zu zuhalten. Stattdessen begnüge ich mich damit, mir vorzustellen, wie ich Brad den Hals umdrehe.

Plötzlich raschelt etwas rechts von mir im Gebüsch und ich sehe etwas Schwarzes aufblitzen. Der Schnee liefert keine gute Deckung für schwarze Gewehre. Bevor ich auch nur ansatzweise nachdenken kann, werfe ich mich nach vorne und reiße damit Brad mit auf den nassen Boden. Er protestiert lautstark, doch als er den Schuss hört und das Holz hinter ihm splittern sieht, wird er ganz blass und still. Ich habe diesem Mistkerl soeben das Leben gerettet. Ich lege einen Finger an die Lippen und starre ihm genau in das kantige Gesicht. Er nickt stumm. Als wir auf allen vieren durch den Schneematsch krabbeln, kommen wir uns wie Kleinkinder vor.

Ich höre ein nervöses Atmen und rieche den rußigen Duft, der nach dem Schuss in der Luft liegt. Irgendwo hinter uns hat Jess geschrien.

In den nächsten Sekunden geht alles so schnell, dass ich dem Geschehen kaum folgen kann. Ich höre wieder etwas Rascheln, dann zerreißt ein Schuss abermals die Stille und Brad sackt neben mir schlaff zusammen.

Ich spüre Blut an meinen Händen und in meinem Gesicht. Der Boden ist klebrig und ich rutsche weg, als ich hinter einen Baum hetze. Vorsichtig luge ich hervor und starre geradewegs in Brads offene Augen, die mich anstarren.

Ein heißer Schmerz durchzuckt meinen Brustkorb und im nächsten Moment packt mich rasende Wut, die mich in einen Strudel aus Hass und Schmerz zieht.

Klar, Brad war jetzt nicht mein allerbester Freund und gemocht habe ich ihn auch nicht wirklich, aber trotzdem hatte er es nicht verdient zu sterben. Genauso wenig wie der alte Jimmy. Oder meine Mom. Mom. Dieser Gedanke bringt das Fass endgültig zum Überlaufen. Ich neigte schon immer zu Wutanfällen. In der Schule habe ich mich einmal mit einem älteren Jungen geprügelt, weil er mich angerempelt hatte und sich nicht entschuldigen wollte und später habe ich mal einen Typen geschlagen, der mich ausgelacht hat, weil ich über einen Rucksack gestolpert und hingeflogen bin.

Danach hatte er nichts mehr über mich zu lachen, das garantiere ich.

Es ist, als würde ich nur noch durch einen roten Schleier sehen, all das Blut, das bereits an meinen Händen klebt, scheint sich nun vor meinen Augen abzusetzen. Die glühende Wut auf die Leute, die uns dazu zwingen so zu handeln, will nun endlich freigelassen werden. Wie ein wild gewordenes Tier springe ich vor dem Baum hervor und ballere um mich. Kugeln rattern aus meinem Gewehr und treffen ihre Ziele in den Büschen, die stöhnend zu Boden gehen. Eine Kugel streift mich am Arm und ich sacke kurz zusammen, weil ein höllisches Brennen durch meinen Oberarm pulsiert.

Ich drücke solange ab, bis keine Projektile mehr im Lauf sind und sinke dann gegen einen Stamm. Vor mir liegt Brads Leiche, deren leblose Augen gen Himmel gerichtet sind.

Als wollte er zu Gott beten, um dem ganzen Grauen ein Ende zu bereiten. Und vielleicht hat er ja Recht, vielleicht ist es ja leichter einfach aus dieser Welt zu verschwinden und nie wieder zu kommen.

Ich spüre, wie sich jemand nähert und sich neben mich hockt. Eine Hand legt sich an meine Wange und streicht mir über meinen Wangenknochen.

Ich sehe zu Boden und betrachte Brads weiße Hand, die kraftlos sein Gewehr umklammert. Tränen laufen mir stumm über das Gesicht, aber ich werde nicht durch Schluchzer durchgeschüttelt. Ich weine einfach still vor mich hin und bade mich in meinem Selbstmitleid. „Neo. Komm, wir müssen gehen. Du hast alle…ausgeschaltet, wir haben bestanden.“, flüstert Jess an meinem Ohr und versucht mich in ihre Arme zu nehmen, doch mein Körper gehorcht mir nicht mehr. Plötzlich steht Matt neben ihr und zieht mich auf die Beine. Meine Arme baumeln schlaff an mir herab und mein Gewehr schlägt bei jedem kraftlosen Schritt gegen meine Rippen, doch der Schmerz ist mir egal, er lenkt mich wenigstens von dem Abgrund ab, der sich in meinem Herzen auftut und alles Gute in mir zu verschlingen droht.

Das eine Bett in unserer Kaserne ist nicht das Einzige, das heute leer bleiben wird.

Wir haben alle durchgezählt und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass allein fünf Jugendliche aus unserer Kaserne gestorben sind. Fünf.

Fünf Menschenleben wurden an einem Tag ausgelöscht. Durch eine Übung, die uns auf etwas viel Schlimmeres vorbereiten soll.

Die Stimmung im Essenssaal ist beim Abendbrot sehr bedrückt, jeder kannte irgendeinen von den Menschen, die jetzt nicht mehr bei uns sitzen.

Am Abend sitze ich auf meinem Bett und sehe Matt dabei zu, wie er seine Münze immer wieder zwischen den Fingern dreht. Die Duschen in den Waschräumen rauschen, das leise Gemurmel der anderen erfüllt die stickige Luft. Jetzt wo Brad nicht mehr da ist und seine Kumpels anstiftet andere zu verhöhnen, ist es ungewöhnlich ruhig in unserer Kaserne.

„Was hat es eigentlich mit der Münze auf sich?“, frage ich Matt, der weiterhin gelangweilt auf seinem Bett hockt. Jess sitzt etwas entfernt bei anderen Mädchen und wirft uns hin und wieder einen Blick zu, das Ereignis heute im Wald hat uns drei auf eine merkwürdige Art und Weise miteinander verbunden. Matt streicht sich die braunen Haare aus den Augen und steckt die Münze in seine Hosentasche.

„Mein Dad hat sie mir geschenkt, als ich noch kleiner war. Ich wollte aus Mexiko nicht weg, weil es mein zuhause war, doch wir waren sehr arm, weil meine Eltern keine guten Jobs hatten. Er hat mir diese Münze geschenkt, um mich dazu zu bringen mit ihm über die Grenze zu kommen. Er sagte, solange ich sie bei mir trüge, würde mein zu hause immer bei mir sein. Sie erinnert mich an ihn und an… früher.“

Seine warmen Augen glänzen im Neonlicht der Röhren an der Decke.

Plötzlich wird die Tür aufgestoßen und der Sergeant steht in unserer Kaserne. Seine Hände sind hinter seinem Rücken gefaltet und seine scharfen Adleraugen scannen den Raum ab. Als ihn die anderen bemerken, rappeln sie sich auf und stellen sich in den Gang zwischen den Bettreihen. Auch Matt und ich stellen uns vor unsere Betten, die Brust raus gestreckt und der Blick geradeaus gerichtet. Geschrei dringt aus den Waschräumen, das Rauschen des Wassers verklingt und ein paar Jugendliche stürzen in Handtücher gewickelt in die Kaserne. Der Sergeant schreitet durch den Gang und mustert jeden einzelnen Kadetten. Schließlich bleibt er vor mir stehen und richtet seine stahlblauen Augen auf mich.

Ich bleibe ausdruckslos und lasse mir nichts anmerken und doch muss die Verachtung und der Ekel, den ich für ihn empfinde, in meinen Augen zu lesen sein. Er schnalzt und schüttelt missbilligend den Kopf, dann heben sich seine Mundwinkel zu einem hämischen Grinsen. „Es ist so weit, McMarley. Die Zeit ist gekommen.“

Mit weit ausgebreiteten Armen dreht er sich zu den anderen Kadetten.

„Es ist soweit, ihr werdet euren Dienst an unserem Land antreten!“, seine Stimme donnert durch den flachen Raum und als er keine Antwort erhält, wirbelt er herum und schlägt mir ins Gesicht. Der Schlag kommt so unerwartet, dass ich zurücktaumle und gegen die Kante meines Bettes stoße. Mein lädiertes Gesicht brennt und ich spüre, wie die Haut an meiner Wange aufplatzt. Meine Zähne knirschen, ich balle die Hände zu Fäusten und funkle den Sergeant an. Warum hat er mich geschlagen?

„Ich erwarte eine Antwort, sonst wird hier euer kleiner Held für euch bezahlen.“

Meine Kameraden blicken sich unsicher an, bevor ein Chor durch die Kaserne schallt.

„Sir, Ja, Sir.“

Nach dem Vorfall mit dem Sergeant schlurfe ich ins Bad, um einen ersten Blick in den verschmierten Spiegel zu werfen. Schorf hat sich an meinem Kinn gebildet und mein Auge ist immer noch leicht blau. Die neue Wunde ist nicht besonders groß, aber meine Nase blutet, das frische Rot läuft mir über die Oberlippe. Ich wische es weg und kehre in die Kaserne zurück, in der es mittlerweile drunter und drüber geht.

Jess stürzt auf mich zu, als eine Einheit Agents in die Kaserne kommt und uns nach draußen drängt. Sie schlingt mir die Arme um den Hals und drückt mich fest an sich.

Dabei verrutscht ihre Brille und sie schiebt sie wieder hoch.

„Falls wir uns nicht mehr sehen, musst du wissen, dass ich froh bin, dich kennen gelernt zu haben.“ „Danke.“, flüstere ich und vergrabe mein Gesicht in ihren lockigen Haaren.

Sie riechen nach Zimt und Seife.

Kurz darauf schiebt mich ein Agent durch die Tür und geleitet uns zum Stacheldrahtzaun. Wir kommen an der Stelle hinter dem Gebäude vorbei, an der mich die Soldaten verprügelt haben. Ein mulmiges Gefühl breitet sich in meiner Magengrube aus, als die Erinnerungen an den Schmerz in mir hochsteigen.

Eine Weile warten wir vor dem Gebäude, bis noch andere Kadetten zu uns stoßen, in deren Gesichtern ich dieselbe Ungewissheit und Panik lesen kann wie in unseren. Das Flüstern wird immer lauter und angespannter, umso länger wir hier stehen und warten. Jess nimmt meine Hand und starrt beklemmt vor sich hin. Matt hat eine Hand in seiner Hosentasche vergraben und ich weiß, dass er dort seine Münze fest umklammert hält.

Vielleicht betet er sogar in Gedanken. Manchmal frage ich mich, ob es mit einem festen Glauben oder den trostreichen Gedanken an ein höheres Wesen einfacher wäre all das hier zu überstehen, aber andererseits muss es auch verwirrend sein, zu glauben, dass Gott all die Dinge zulässt, die uns wiederfahren.

Irgendwann erkennen wir die Schemen der Militärjeeps in der Ferne, sehen zu, wie sie sich dem Gelände nähern und schließlich mit quietschenden Reifen durch das Tor fahren und vor uns halten. Wir werden ziemlich schnell hineingescheucht und zusammengepfercht. Sie wollen die Experimente also nicht hier durchführen, sondern bringen uns in eine andere Einrichtung. Ich weiß nicht so Recht, ob ich den Gedanken beruhigend oder angsteinflößend finden soll. Schließlich waren die zwei Wochen hier in dem Militärlager nicht die Schönsten meines Lebens, doch es geht definitiv schlimmer und ich habe die Befürchtung, dass ich bald erfahren werde, was schlimmer genau heißt. Jess hält immer noch meine Hand und Matt drängt sich neben mich auf den Platz und beugt sich vornüber. Er sieht aus, als müsse er sich gleich übergeben. Ich klopfe ihm auf den Rücken und spreche ihm Mut zu. Es wird schon alles wieder gut werden. Doch glaube ich eigentlich selber, was ich da sage?

Irgendwann, es muss bereits Nacht sein, fahren wir unter die Erde. Der Konvoi folgt einer Straße, die uns in ein weiteres Militärgelände führt und dann hinab unter die Erde.

Es ruckelt ziemlich heftig, sodass wir im Innenraum von einer Ecke in die Nächste purzeln und auch mal ein Knie oder Ellenbogen ins Gesicht bekommen. Gerade hat sich der Fahrer am Tor angemeldet. Er meinte, es wäre Zeit für Phase eins. Dann haben sich die Dreckskerle über uns Ratten ausgelassen und dreckig gelacht. Seit den letzten Wochen im Militärlager lassen mich solche Bemerkungen mittlerweile kalt. Früher wäre ich ausgerastet und hätte mich verteidigt, doch jetzt weiß ich, dass das nichts bringt und ich mir nur noch mehr Ärger einhandeln würde.

Als die Jeeptüren aufgeschlossen werden und uns die Soldaten nach draußen lotsen, bestätigt sich meine Vermutung. Wir befinden uns unter der Erde in einem gigantischen Tunnelsystem, einer unterirdischen Militärbasis. Langsam frage ich mich wirklich wie lange das Militär bereits an dem Anger Virus forscht und wie viele solcher Forschungseinrichtungen in unserem Land noch existieren.

Die Neonröhren summen, während wir in kleineren Gruppen die Gänge entlanglaufen und an jeder Menge Stahltüren vorbeikommen. Ich will wirklich nicht wissen, was sich hinter diesen Türen abspielt. Ich höre bereits meine eigenen Schreie und spüre warmes Blut über meine Finger laufen. Eine Gänsehaut breitet sich schleichend in meinem Nacken aus.

Später kommen wir zum Zellentrakt und jeder von uns wird in eine winzige Zelle gesperrt. Es gibt nichts außer einem Loch im Boden und einer Metallpritsche. Jess und Matt bekommen eine Zelle weiter den Gang hinunter, sodass ich sie aus den Augen verliere.

In der Zelle mir gegenüber hockt ein Mädchen, das sich sofort in eine Ecke kauert und sich vor und zurück wiegt. Sie wimmert vor sich hin und schlägt ihren Hinterkopf immer wieder mit einem dumpfen Ton gegen die Betonwand.

Das hohle Geräusch geht mir unter die Haut und lässt mich erschaudern. So werden meine nächsten Tage also aussehen, gefangen in einer winzigen Zelle, ohne Tageslicht und ohne das Wissen, wie es draußen weitergeht. Zwischen Experimenten und Gefängnisfraß.

Als ich aus dem Schlaf schrecke, liegt das nicht an einem Albtraum oder Ähnlichem, sondern an einer Erinnerung, die mir während eines Traumes die Tränen in die Augen trieb. Es war ein normaler sonniger Morgen in den Ferien und meine Mom hatte beschlossen, etwas Schönes zu kochen, weil Jamie bald eingeschult werden würde.

Ich saß auf der Couch und sah ihr beim Zubereiten zu. Damals waren meine Haare noch ziemlich lang gewesen, sie hingen mir andauernd in den Augen, was meine Mom ziemlich nervte, doch ich fand es ziemlich cool. Plötzlich kam Jamie die Treppe runter gestürmt und grinste mich mit ihrem Zahnlückenlächeln an. Sie lehnte sich gegen die Couchlehne und sah auf mich nieder. „Dir ist doch gerade langweilig, oder?“, fragte sie verschwörerisch. Ich verdrehte die Augen.

„Ich will jetzt nichts mit dir spielen, Jamie.“ Schmollend schob sie ihre Unterlippe nach vorne. „Och komm schon, Neo! Bitte spiel doch einmal mit mir. Biiiiiiiitte!“, flehte sie mich an und legte dabei die kleinen Patschhändchen aneinander, als würde sie beten. „Nein.“, sagte ich genervt und erhob mich, um aus ihrer Reichweite zu kommen.

Meine Mom stieß plötzlich zu uns und verwuschelte meine Haare.

Ich hasste es, wenn sie das tat. „Was ist denn hier los?“, fragte sie lächelnd.

„Neo will nicht mit mir spielen.“, quengelte Jamie und hängte sich an Moms T-Shirt.

„Tja, du kannst ihn nicht zwingen, aber wenn er ein netter Bruder ist und seiner Schwester einen Gefallen tun möchte, dann überlegt er es sich bestimmt noch mal anders.“, erwiderte sie und zwinkerte mir zu. Sie wusste ganz genau, dass sie mich damit jedes Mal kriegen konnte. Ich stöhnte und ging zu Jamie, die mich anstrahlte.

Dann wedelte ich mit einem Finger vor ihrem Gesicht herum.

„Wir werden aber nichts spielen, das mir nicht gefällt, verstanden?“ Jamie salutierte und bekam einen Lachanfall. Ich weiß noch, dass ich mich damals wunderte, woher sie das kannte. Ich stupste sie mit dem Finger gegen die Stirn, mit dem Ziel sie zu ärgern.

Das war so meine Angewohnheit und sie hasste es mittlerweile genauso stark wie ich das Haareverwuscheln. Empört beschwerte sie sich und ich folgte ihr in den Garten, dann verschwimmt die Erinnerung.

Die ersten Jugendlichen werden von den Soldaten weggeschafft, auch das Mädchen in der Zelle mir gegenüber ist bereits verschwunden. Nach einer Weile des Herumsitzens klappert es an meiner Zellentür. Ein junger Soldat mit leerem Blick steckt sein Schlüsselbund weg und zieht mich auf die Füße.

Dann schiebt er mich vor sich her die Gänge entlang. Ich komme an Jess und Matt vorbei, die gelangweilt in ihren Zellen hocken. Sie winken mir besorgt zu, ich versuche ihnen, ein beruhigendes Lächeln zu schenken. Meine gemusterte Tarnuniform ist dreckverschmiert und klamm vor Schmutz, ich fühle mich räudig und müde. Der Gang, in den wir biegen, ist heller, als die anderen und sein Boden ist so sauber, dass man davon essen könnte.

Hier fühle ich mich noch schmutziger als ohnehin schon. Mehrere Milchglastüren gehen von dem Gang ab. Wir gehen bis zur vierten Tür in diesem Gang, dann schubst mich der Soldat hinein und zieht die Tür hinter sich zu.

Ich befinde mich in einem quadratischen Raum, der mit allerhand merkwürdigen Geräten ausgestattet ist. Ein Mann sitzt in einer Ecke an einem Computer und hackt auf die Tastatur ein. Er dreht sich in seinem Stuhl um und blickt mich an.

Seine Haare sind sehr dunkel und hängen ihm strähnig in die Stirn. Ein Dreitagebart hat sich auf seinem kantigen Kinn ausgebreitet und der müde Ausdruck auf seinem Gesicht lässt nach vielen Überstunden vermuten. Irgendwie kommt er mir bekannt vor, aber ich kann nicht sagen woher. Sein weißer Kittel zeichnet ihn deutlich als Wissenschaftler aus. Er lächelt, was irgendwie sehr beunruhigend auf mich wirkt, so als würde er sich auf die Untersuchung freuen.

„Setz dich bitte.“, sagt er und deutet auf die Liege in der Mitte des Raumes. Ich bleibe starr stehen und starre ihn an. Diese Stimme, ruhig und kratzig, ich kenne diese Stimme, aber woher? Er kneift die Augen zusammen und mustert mich, ich glaube er kennt mich auch irgendwoher. „Wie heißt du?“, fragt er und rollt mit seinem Stuhl näher an mich heran.

„Neo Ty McMarley.“, murmle ich zögernd. Plötzlich weiten sich seine geröteten Augen, er tippt etwas in seinen Computer, dann wendet er sich wieder zu mir..

Er weiß, wer ich bin, doch er will es sich nicht anmerken lassen. Vielleicht darf er sich es auch nicht anmerken lassen. Mein Blick schnellt in die Ecken des Raumes und tatsächlich entdecke ich ein blinkendes Kameraauge, das uns beobachtet. Wieder bittet er mich, mich hinzulegen und diesmal folge ich seiner Anweisung, weil in seiner Stimme eine gewisse Schärfe zu hören ist.

„Ich nehme dir jetzt Blut ab.“, erklärt er und zieht sich Gummihandschuhe an, dann nimmt er eine sterile Nadel und bohrt sie in meine Armbeuge. Nachdem der Beutel gefüllt ist, entnimmt er mir Rückenmark, weshalb ich mein T-Shirt ausziehen muss. Die Entnahme schmerzt ziemlich, ich presse die Zähne aufeinander, als sich die Nadel durch meine Haut und die Muskeln gräbt, um noch tiefer zu gelangen.

Er leuchtet mir mit einer Lampe in die Augen, nimmt einen Abstrich aus meinem Mund, rupft mir Haare aus und verschließt sie in einem Plastikbeutel mit meinem Namen und nimmt eine Urinprobe von mir. Danach folgt noch eine ganz normale Routineuntersuchung. Er hört meine Brust ab, drückt daran herum und sieht sich meinen Rachen an. Als er meine Rippen abtastet, hält er kurz inne. „Was ist denn hier passiert?“, fragt er verwundert, als er die vielen blauen Flecken sieht und die angeknackste Rippe abtastet. Ein heißer Schmerz zischt durch meinen Brustkorb. Ich deute auf mein lädiertes Gesicht.

„Fragen Sie doch mal ihre tollen Soldaten.“, erwidere ich sarkastisch.

Er runzelt die Stirn und versorgt schweigend meinen Streifschuss, mit dem ich mich seit der Übung im Wald herumschleppe. Danach dreht er sich zum Computer, um etwas einzugeben. Das wäre meine Chance, jetzt könnte ich ihn mit irgendetwas niederschlagen und versuchen, zu fliehen. Ich verdränge den Gedanken recht schnell, da draußen überall Soldaten rumlaufen werden und der Schwindel und die Schmerzen der Entnahme mir noch zu schaffen machen. Ich würde es nicht mal den Flur hinunter schaffen.

Nach der Untersuchung tritt der Soldat in den Raum und nickt dem Mann höflich zu. Bevor ich den Raum verlassen kann, packt mich der Wissenschaftler am Arm und flüstert mir etwas ins Ohr. „Ty, auch wenn du den Namen eines Filmhelden trägst, bist du nicht unverwundbar, merk dir das bitte.“ Ich reiße die Augen auf und will etwas erwidern, doch der Soldat schiebt mich schon vor die Tür und schubst mich den Gang entlang.

Die grünen Augen des Mannes haben sich in meine gebrannt und ich rieche immer noch den typischen Geruch nach Kiefernnadeln. Ein Geruch, den ich mit meiner frühesten Kindheit verbinde und der keine guten Gefühle in mir auslöst. Nur Verrat und Traurigkeit. Ty. Nur ein Mensch hat mich jemals mit meinem Zweitnamen angesprochen, da er ihn damals ausgesucht hat und der Meinung war, dass wenigstens einer ihn verwenden muss, damit ich nicht vergesse, dass auch dieser Name zu mir gehört.

Mein Vater. Ich habe soeben meinen Vater wieder gefunden.

Die nächsten Tage verbringe ich zusammengerollt auf der Metallpritsche und versuche mich, so wenig wie möglich zu bewegen. Ich starre an die kahle Decke und gehe immer wieder die Untersuchung im Geiste durch. Ich habe meinen Vater getroffen, den Mann, der uns im Stich ließ, als wir ihn brauchten. Der Mann, der lieber tot für mich war, als das ich mich wie Jamie jede Nacht in den Schlaf weinte. Der Mann, der meiner Mom das Herz brach und ihr den Rücken kehrte, sie mit zwei Kindern und der Verantwortung zurückließ. Der Mann, der nicht mal ahnt, dass die Mutter seiner Kinder tot ist.

Und er arbeitet für die Regierung? Das ist so unvorstellbar für mich, dass ich mir die Erinnerung an sein Gesicht in Gedanken rufen muss, um es zu glauben. Ich weiß nicht, wie Jamie in meiner Situation reagieren würde, aber ich würde dem Mann am liebsten die Eingeweide raus reißen und ihm in den Mund stopfen.

Verzeihen war noch nie eine Stärke von mir, doch diesem Mann werde ich niemals vergeben können. Nicht, wenn ich die Erinnerung an meine kleine Schwester im Kopf habe, die nächtelang weinte, weil ihr Daddy fehlte. Nicht, wenn ich das Schluchzen meiner Mom durch die Tür höre und sehe, wie meine Schwester gefragt wird, wo ihr Daddy sei, als sie eingeschult wird. Ich spüre dieses Loch in meinem Herzen, das nie gefüllt wurde und das mir im Alter von sechs Jahren hineingerissen wurde.

Ich habe es vor langer Zeit weggeschlossen und mir geschworen es nie wieder anzurühren, aber jetzt mit einem Mal sind all die Erinnerungen an die starken Arme und das herzliche Lächeln wieder da. All die Liebe, die ich als Kind für meinen Vater übrig hatte, schnürt mir die Brust zu, vermischt mit den Hassgefühlen, die immer stärker in meinem Herzen pulsieren. Es ist ein Chaos aus Gefühlen, das in mir tobt und ich weiß nicht, wie ich es zum Erliegen bringen soll.

Ich sehe eine Bewegung im Augenwinkel und richte mich kerzengerade auf. Ein Soldat schiebt ein Tablett durch die Gitterstäbe und geht unbeteiligt weiter. Ich ziehe das Tablett näher heran und schlinge die schleimige Suppe hinunter. Ich ignoriere den Geschmack und warte einfach nur auf das Sättigungsgefühl, das bald einsetzen sollte. Dann rolle ich mich wieder auf der Pritsche zusammen.

Mein Zeitgefühl ist endgültig dahin, ich kann nicht sagen, ob bereits mehrere Tage oder nur Stunden vergangen sind, aber an den Mahlzeiten, die wir bekommen, habe ich abgezählt, dass bereits drei Tage vergangen sein müssen, bis sie uns zu einer neuen Untersuchung schleppen. Mir ist aufgefallen, dass das Mädchen in der Zelle gegenüber endgültig verschwunden ist, ihre Zelle ist seit einem Tag leer und ich habe es im Gefühl, dass sie auch weiterhin leer bleiben wird.

Nach dem Essen werde ich wieder aus meiner Zelle gezerrt und diesmal nicht zu den Untersuchungsräumen, sondern in die entgegengesetzte Richtung geführt.

Der Soldat, der mich begleitet, hat rote Haare, die platt auf seinem Kopf liegen und sein Gesicht ist genauso leer wie ein weißes Blatt. Dieses Phänomen ist mir schon öfter bei den Soldaten aufgefallen. Sie alle scheinen einen geistesabwesenden Ausdruck in ihren Augen zu haben, als wären sie ferngesteuert. In den hintersten Ecken meines Kopfes braut sich ein Gedanke zusammen, der mir gar nicht behagt, deshalb schiebe ich ihn schnell beiseite. Doch die Angst, dass auch ich bald mit einem so leeren Blick durch die Gänge wandle, hat sich in meinem Nacken eingenistet und flüstert mir den gesamten Weg Zweifel ins Ohr. Diesmal bleiben wir vor einer Stahltür stehen, auf die eine rote Zahl gemalt ist.

Die anderen Türen des Ganges tragen ebenfalls solche Zahlen, meine ist die neun.

Blutrot und Unheil verkündend leuchtet sie mir entgegen. Der junge Soldat schubst mich in den Raum und zieht die Tür so heftig zu, dass das Schloss klirrt und ich ein Klicken vernehme, als sie abgeschlossen wird. Der Raum ist etwas größer als der Untersuchungsraum und die Betonwände sind grau und nackt. In der Mitte befindet sich eine Metallliege, die mit dunklen Flecken übersät ist, bei deren Anblick mir ein Schauer über den Rücken läuft. Ein langer Tisch steht an der Wand, doch die Instrumente darauf sind mit einer weißen Plane abgedeckt. Plötzlich schwingt die Tür hinter mir auf und eine dünne Person gefolgt von zwei kräftigen Soldaten betritt den Raum.

Die Frau trägt einen grünen Kittel und eine Schutzbrille. Ihre Hände stecken bereits in Gummihandschuhen. Sie lächelt mich warmherzig an, doch es erreicht ihre Augen nicht, die mich raubtierartig mustern. Die blonden Haare sind zu einem straffen Knoten gebunden, kein einziges Haar steht ab. Die Tür schließt sich und sofort schrauben sich die Hände der Soldaten um meine Oberarme. Ich spüre, dass es nun nicht gemütlich wird.

„So, so, Neo. Du bist ein ganz schöner Draufgänger, nach deinen Verletzungen in dem Bericht zu urteilen.“ Ihre Stimme ist sehr unschuldig und hoch, sie brennt geradezu in meinen Ohren. Als sie ihre Gummihandschuhe richtet und das dehnbare Latex gegen ihre Haut schnipst, erscheint mir das Geräusch so laut und unangenehm, dass ich mir gerne die Ohren zuhalten und schreien würde. Ich nicke zögerlich, denn ich glaube, dass es nicht vorteilhaft ist, diese Frau zu verärgern.

„Wir werden dir schon gute Manieren beibringen, Neo. Keine Sorge, wir kümmern uns um dich.“ Sie dreht sich weg und winkt mit der Hand. Die Männer pressen mich auf die Liege und schnallen die Lederriemen um meine Hand- und Fußgelenke. Das weiße Neonlicht sticht in meinen Augen. „Mein Name ist Doktor Scarlett Smith. Doch alle nennen mich Doc.“ Sie verschwindet aus meinem Sichtfeld und rollt dann mit einem Stuhl zu mir an die Liege. In ihren Händen glänzt eine Art Bohrer.

Die Soldaten haben sich an der Tür postiert. Was geht hier vor? Wütend werfe ich mich hin und her und versuche mich loszureißen, als sich der Doc ihren Instrumenten widmet und sich lächelnd über mich beugt, doch die Lederriemen sitzen zu fest und schneiden mir bei jeder Bewegung ins Fleisch, ich spüre, wie mir bereits warmes Blut den Arm hinab läuft. Sanft streicht sie mir über den Kopf.

„Ganz ruhig, Neo. Wir wollen dir doch nur helfen. Sei doch froh, dass du es durch das Auswahlverfahren geschafft hast, andere hatten nicht so viel Glück.“

Ich denke an die leere Zelle mir gegenüber und das Mädchen, das früher dort drin saß. „Was machen sie mit ihnen? Bringen sie sie um? Lassen sie mich frei, ich will das nicht!“, brülle ich aus Leibeskräften und erhalte bloß einen mitleidigen Blick des Docs als Antwort. Sie hat wirklich Mitleid mit mir, sie denkt, dass ich für mein Verhalten nichts kann und dass sie mich heilen muss, aber sie irrt sich. Ich will das hier nicht.

Ich winde mich hin und her, reiße an den Lederriemen, doch es bringt nichts. Plötzlich ist sie wieder bei mir und ich spüre kaltes Metall auf meiner Haut.

Kleidung reißt und fällt zu Boden, ich sehe meine alte Tarnjacke und mein T-Shirt schwinden und wünsche mir die Zeit im Militärlager zurück. An der frischen Luft, draußen bei meinen Freunden. Das war immer noch besser, als diese kranken Sachen, die sie hier mit uns machen. Ich erkenne ihr verzerrtes Lächeln aus dem Augenwinkel, das sich in meine Netzhaut brennt und spüre, wie etwas Kaltes auf meine Brust drückt. Es schmerzt, ich will, dass es aufhört.

Doch das Brennen lässt nicht nach und ich spüre etwas Warmes, das mir über meine Haut läuft. „Sehr gut, sehr gut.“, flüstert der Doc vor sich hin und wechselt ihr Instrument.

Als sie schließlich von meiner Brust ablässt und mein Gesicht abtastet, halte ich den Atem an. Ich hasse diese Frau, ich hasse sie aus den tiefsten Winkeln meines Herzens.

Ich erkenne die Spitze einer Spritze, sehe, wie sie auf mich zukommt, spüre, wie sie sich in mein Auge bohrt und sich mit einer klaren Flüssigkeit füllt.

Ich schreie. Ich schreie mir die Seele aus dem Leib. Ich habe das Gefühl, das mir jemand mit einem Vorschlaghammer den Kopf einschlägt und gleichzeitig mit Eisspray darauf sprüht. Sie tätschelt mir die Wange und kehrt mir den Rücken.

„Schon geschafft, Großer. Schon geschafft. Keine Angst, es ist vorbei.“, murmelt sie und widmet sich meinem Kopf. Dafür ändert sie die Position meiner Liege mit einer Fernbedienung. Ich stelle mir vor wie ich ihr diese Fernbedienung soweit in den Rachen schiebe, bis sie schließlich daran erstickt. Dieser Gedanke spendet mir etwas Trost, auch wenn er nichts Tröstliches besitzt.

„Fahren sie zur Hölle.“, fauche ich und rüttle an meinen Lederriemen. Mein Auge ist taub und ich sehe nichts mehr, nur Schatten um mich herum. Ich höre, wie sie ein Gerät anschaltet und mir die Haare vom Kopf schert. Das gleich bleibende Geräusch des Rasiergeräts ist beruhigend, doch als ich wieder etwas Scharfes hinter meinem Ohr spüre, bekomme ich Panik. Sie tätschelt meinen kahlen Kopf.

„Da bist du schon, mein Großer. Da bist du schon.“ Es stimmt. Sie hat Recht. Ich bin bereits in der Hölle. Schmerz dröhnt durch meinen Kopf, so stark wie kein Schmerz, den ich bis jetzt aushalten musste. Wieder schreie ich, als auch an meinem Kopf etwas Warmes entlangläuft, in meinen Nacken tropft und von der Liege aufgesogen wird. Die Flecken. Die dunklen Flecken auf der Liege waren Blut. Mein ganzer Körper ist angespannt und von Schmerzen erfüllt. Wieder wendet sie sich dem Tisch zu und bastelt mit irgendetwas herum, bevor sie etwas Kaltes hinter meinem Ohr platziert und an meinem Hinterkopf herum stochert. Ich schreie auf, als ein heißer Schmerz durch meinen Kopf zischt.

Wieder tätschelt sie meinen nackten Kopf und flüstert etwas, das ich nicht verstehe, da ich bereits in einen Zustand jenseits der Realität sinke. Ein Land aus Dunkelheit und Schwärze. Ein Ort ohne Schmerzen und Grausamkeit, ein Ort, an dem ich mich wohl fühle. Das Einzige, das ich noch mitbekomme, ist das helle Licht über und die brummenden Geräusche der Geräte hinter mir. Der letzte Gedanke, der in mein Bewusstsein flüchtet, ist der, dass ich wirklich in der Hölle gelandet bin.

Und der Doc ist der Teufel.

Das metallische Klappern eines Schlüsselbundes rüttelt mich aus meiner Ohnmacht. Meine Augenlider flattern langsam, bis ich die Umrisse meiner Zelle erahne.

Ein breites Gesicht schwebt vor mir und grinst leer vor sich hin. In seinen Augen erkenne ich nichts als Leere und lose Gedanken, die so banal sind, dass es mich schmerzt sie zu sehen. Das Gesicht sagt nichts und wenn, dann nehme ich es nur als verschwommenes Rauschen wahr. Die Zellentür fällt scheppernd ins Schloss, sodass ich wieder in Stille gehüllt bin. Ich fühle mich wie in einer Blase, durch die nichts außer Schemen und ein ständiges Rauschen zu mir durchdringen. Ich zucke mit meinen Fingerspitzen und spüre einen rasenden Schmerz in meinem Hinterkopf. Meine Hand ballt sich zur Faust und mein Kiefer verspannt sich, als die Erinnerungen und Gefühle an die letzte „Untersuchung“ in mein Bewusstsein schlüpfen. Doch der ratternde Schmerz in meinem Kopf ist so stark, dass ich meine Hand unverzüglich entspanne.

Nach einer Weile fühle ich mich bereits so kräftig, dass ich mich in Zeitlupe aufsetze und meine Füße auf den Boden stelle. Vor mir nimmt eine Schale mit Essen Form an, die Ränder an meinen Augen sind noch verschwommen, aber das Meiste kann ich klar erkennen. Eine weitere Ewigkeit bleibe ich in dieser Position sitzen und lasse den bohrenden Schmerz in meiner Brust abklingen. Dann beuge ich mich nach unten und versuche nach der Schale zu greifen. Immer wieder gleitet sie mir aus den Händen und ich bin kurz davor gegen die Wand zu schlagen oder in Tränen auszubrechen.

Mein Magen knurrt ungeduldig vor sich hin und treibt mich an, die Nahrung zu mir zunehmen, aber es will mir einfach nicht gelingen. Es ist als würden mir meine Finger nicht mehr gehorchen. Als ich schließlich aufgebe und mich wieder hinlege, sacke ich sofort in einen unruhigen fiebrigen Schlaf.

Bilder eines männlichen Gesichts schleichen sich in meinen Traum und ich weiß sofort um wen es sich handelt, als ich die Augen aufschlage und mir den Schweiß von der Stirn wische. Mein Dad spukt mir immer noch im Kopf herum, obwohl ich diesen Mann niemals wieder sehen will, ich kann es einfach nicht noch einmal.

Die gesamte Enttäuschung, das Gefühl des Verrats und die Angst kommen plötzlich über mich und Träne um Träne kullert aus meinen brennenden Augen auf die Pritsche.

In meinem Augenwinkel bewegt sich etwas und ich drehe mit Mühe den Kopf, um zu sehen, wer mich in meiner Zelle besucht. Ich starre zurück an die Decke, weil ich denke, dass mir eine weitere Essensration gebracht wird, die ich sowieso nicht zu mir nehmen kann. Doch stattdessen beugt sich ein Gesicht über mich, das nicht mehr aus meinen Gedanken verschwinden möchte. Ich schrecke so heftig zusammen, dass mein ganzer Körper vor Schmerzen explodiert und ich kurz darauf von einem Zitteranfall erfasst werde. Meine Zähne pressen sich aufeinander, bei den Gedanken, die mir beim Anblick meines Vaters kommen.

„Was willst du hier?“, frage ich so leise, dass selbst ich meine Worte kaum verstehe. Meine Stimme klingt kratzig und sehr rau, ich muss sie eine ganze Weile nicht mehr benutzt haben. Stumm lehnt sich mein Vater an die Wand und blickt mich an.

Bedächtig setze ich mich auf und lehne meinen lädierten Körper gegen die Wand hinter mir, damit ich mich unter seinem Blick nicht so ausgeliefert vorkomme.

Sonst fühle ich mich womöglich wieder in die Rolle des kleinen unschuldigen Jungen zurückversetzt und das ist das Letzte, was ich jetzt will. Wortlos reicht er mir das große Wassergefäß, das neben der Essensschale auf dem Boden steht. Gierig schütte ich das Wasser hinunter und räuspere mich.

„Das wollte ich nicht. Wirklich nicht.“, murmelt mein Dad und senkt den Kopf.

„Was? Uns verlassen und meine Mutter mit zwei kleinen Kindern zurücklassen oder, dass ich verstümmelt werde?!“, sage ich so laut, wie es mir möglich ist. Mit entsetztem Blick sieht er mich an. Traurig schüttelt er den Kopf. Dieser Anblick macht mich nur noch wütender, ich wünschte, ich könnte wenigstens stehen.

„Warum bemitleidest du dich so? Ich bin derjenige, der kaum sitzen kann, also sieh mir gefälligst in die Augen und erkläre mir, was du hier machst.“

Der raue Ton, den ich wähle, lässt ihn die Brust raus drücken und sich aufrichten.

Ich denke, er hat nun kapiert, dass er bei mir mit Entschuldigungen nicht weit kommt.

„Du bist ein echter Mann geworden, Ty.“, flüstert er und ignoriert meine Anschuldigungen total. „Mein Name ist Neo.“, knirsche ich und kralle meine Hände in meine Hose.

„Ich werde herausfinden, was sie mit dir gemacht haben und wie man es rückgängig machen kann, ich verspreche es dir.“ Er betrachtet meinen Kopf und den sicherlich irren Ausdruck in meinen glänzenden Augen.

„Warum sollte ich dir jemals ein Versprechen abkaufen?“ Sein Mund öffnet sich zur Antwort, als ein Soldat an der Zelle vorbeikommt und einen Blick hineinwirft.

Wie erstarrt bleibt er stehen. „Professor Sir, was machen sie denn hier, Sir?“, fragt er mit monotoner Stimme. Mein Dad richtet sich auf und verlässt die Zelle, er schließt ordentlich ab und klopft dem Soldaten freundschaftlich auf die Schulter.

„Nur eine Kontrolle, wegen der Narbenbildung. Wegtreten.“ Und schon ist der Soldat mit einem knappen Nicken verschwunden. Mein Dad dreht sich noch einmal um und streicht nachdenklich über seinen Dreitagebart.

„Wir werden uns wieder sehen, mein Sohn. Ich werde dafür sorgen.“ Er wendet sich ab und bleibt dann noch einmal stehen. Ich stelle mir vor, wie ihn die anderen Insassen misstrauisch mustern. „Wie geht es Rose und deiner Schwester?“

Ein leichtes Lächeln umspielt meine Mundwinkel, als ich daran denke, wie verletzt er sein wird, wenn er erfährt, dass meine Mom tot ist. Dann taucht ihr Gesicht vor mir auf und eine ewige Trauer erfüllt mich.

„Sie ist tot. Jamie eventuell auch, genau weiß ich es nicht.“ Für einen kurzen Moment sehe ich Bestürzung in seiner Miene, dann verschließt er sich wieder.

Er nickt und geht davon.