Читать книгу BIPOLAR - Cristian Gorbea - Страница 8

¿HAY CARRERAS EN EL POLO?

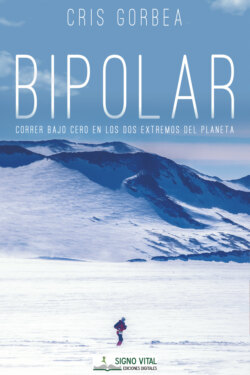

ОглавлениеCuando comencé a averiguar sobre carreras en la Antártida “googleé” y vi que había solo dos y ambas se realizarían en enero. Una en la Isla 25 de Mayo o King George, en las islas Shetland (territorio disputado por varios países entre ellos Argentina, Inglaterra y Chile), y otra en Union Glacier (Campamento Glaciar Unión), mucho más al sur. La que se corre en la Isla 25 de Mayo es la Maratón antártica, de 42k, distancia razonable para ir a probar el frío y el clima, pero tiene un par de desventajas: la primera, que la única manera de llegar es por barco y el viaje de ida y vuelta me iba a consumir preciosos días de vacaciones que simplemente no tenía.

Otra de las contras era que si bien ese territorio se encuentra muy cerca de la costa antártica, la realidad es que no está “dentro” del círculo polar antártico. ¿Por qué sería importante eso? Los paralelos son unas líneas imaginarias que recorren la circunferencia de la Tierra de Este a Oeste. Se utilizan para determinar la latitud de un lugar, es decir, qué tan cerca o lejos se encuentra ese punto del Ecuador. La latitud va de 0° (Ecuador) a 90° (polos) y puede ser Norte o Sur, según en qué hemisferio se encuentre. El “círculo polar antártico” es una línea imaginaria trazada en el paralelo 66°S que toma en cuenta un evento extraordinario: al Sur de ese límite hay por lo menos un día en el año en el que el sol se encuentra por encima o por debajo del horizonte por veinticuatro horas. O sea que en una jornada entera es completamente de día o de noche. La isla 25 de Mayo está al norte de esa franja, por lo tanto fuera del “Círculo Polar”.

Yo quería ir más al Sur todavía, a la Antártida profunda. Si viajaba hasta esas latitudes, bueno, que sea lo más extremo posible. La otra competencia es la Antarctic Race 100K Ultramarathon y tiene dos ventajas: se encuentra bien adentro del círculo polar, en el paralelo 79°, o sea dos mil kilómetros más al sur que la isla 25 de Mayo y además me ahorra días de viaje ya que solo se llega por avión. La contra, en principio, es que no es un maratón, sino una ultra de cien kilómetros. Parecía una tremenda exageración. Pero como soy amigo de los excesos, me inscribí, llené formularios con mis datos y antecedentes deportivos. Casi de inmediato recibí una lapidaria respuesta: “Gracias por tu interés, pero no hay más cupos”. No hay nada como la escasez para despertar aún más el deseo. Se me duplicaron las ganas de ir por esos cien. Extraños mecanismos de la mente para hacernos pensar que si ya no hay cupo es porque debe ser aún más fabulosa de lo que parece. ¡Y yo me estaba quedando afuera!

Ya tenía experiencia en carreras largas de montaña, con desniveles altos y paisajes de cuento. Esa variación de vistas y esfuerzos, de subidas y bajadas constantes las hace más digeribles: todo va cambiando todo el tiempo. Sin embargo, los 100K de la Antártida se hacen en terreno plano. Solo había participado en un circuito llana: la Ultra Atlántica, que une por la playa los 120 kilómetros que separan Mar del Plata de Pinamar. Aún hoy recuerdo lo tedioso de ver mar, playa y gaviotas durante eternos tramos y el amanecer más lento que viví cuando empezó a clarear. Eran las 5 de la mañana, íbamos con un pequeño pelotón de tres o cuatro corredores para el nordeste mirando la salida del sol casi frente a nuestros ojos. No había mucho con qué distraerse, ya nadie quería hablar después de una larga noche corriendo de modo que empecé a fijar la atención en esa luminosidad lenta e imperceptible que poco a poco empezaba a ganar el cielo y a dibujar a lo lejos la línea del horizonte. Del negro oscuro pasó al azul profundo, luego a un azul más claro para convertirse en un celeste fuerte, ¡y aún así no salía el sol! Tardó toda una eternidad en asomarse por el horizonte.

No tengo un buen recuerdo: incluso con el sol brillando, yo me apagaba. Faltaban solo treinta kilómetros y me venía cayendo lentamente. No tenía más energía por más que comía y bebía. Me di cuenta (tarde) de que me faltaba reponer sales minerales. Sin esos elementos, que no se encuentran en las bebidas isotónicas ni en la comida en la cantidad que necesitamos, el músculo se va debilitando, como un neumático que va perdiendo presión de a poco hasta que queda totalmente desinflado. Abandoné en un Puesto de Control cerca de Mar Azul. No podía moverme ni un metro más, estaba vacío.

A los pocos días de recibir el decepcionante mensaje y cuando ya casi había abandonado la idea, me llega otro mail que decía: “Un corredor se bajó y estás primero en la lista de espera. ¿Quieres venir?”. Tardé un segundo en contestar que sí. El corazón me empezó a latir de esa manera en la que lo hace cuando estamos por hacer algo único. Amo la previa, amo “empezar” las cosas. Quedaban unos cuatro meses para la competencia, así que comencé a sumar kilómetros de entrenamiento cada semana, con la preparación de mi profe, Marcelo Perotti. Ninguno de los dos y tampoco ninguno del grupo Correr ayuda, el runningteam con el que entreno desde hace varios años, tenía experiencia en esos terrenos, así que fuimos avanzando a medida que podíamos, consultando y “googleando”.

La neurociencia afirma que no es bueno dar a conocer anticipadamente nuestros objetivos porque nuestro cerebro interpreta que ya lo hemos logrado y entonces baja su nivel de exigencia. Conviene guardarlo por lo menos hasta que estemos tan lanzados que no podamos dar vuelta atrás. Pero para mí, ese punto de no retorno ocurrió casi enseguida porque no quedaba mucho tiempo por delante. Una vez que hice pública la decisión, sentí que quedaba expuesto y que ya no podía arrepentirme. Fue como una declaración de independencia que tuve que sostener a toda costa. Algo así como “salir del closet deportivo”. Con cada diálogo me afirmaba más en mi certeza de cabeza dura: todo irá bien. No hay lugar para arrepentirme y solo queda convencerme de que es posible. Me solté del trapecio, estoy volando en el aire esperando agarrar el siguiente. El impulso me obliga a entrenar todos los días, a sostener la promesa, aun con la posibilidad siempre presente de no terminarla. Cuerpo fuerte, mente fuerte. De alguna manera, la confianza va apareciendo y puedo imaginar más nítida esa llegada al arco inflable, a la medalla y a la experiencia. En mi cabeza ya había corrido mil veces esa competencia, pero siempre aparecía un fantasma persistente: el frío extremo. Esa condición era la única que no podía reproducir en una Buenos Aires tórrida que se derretía en uno de los veranos más calientes que recuerde.

Podía tener cierto control sobre algunos factores, pero había otros que se me escapaban. Además del frío, ¿tendríamos viento? Me metí en Youtube para ver videos de años anteriores: hermosas imágenes editadas con música inspiradora y algunos pasajes en cámara lenta que reflejan la mística, lo épico de la aventura, pero ocultan los momentos miserables que sin dudas vendrán y donde todo el cuerpo dolerá a cada paso. Músculos detonados que ni siquiera sabíamos que teníamos y por encima de ese dolor físico, el dolor de la mente que tortura con el “no puedo más con esto”: el lado oscuro de las ultras, el No Grande.

De repente, buscando más videos, apareció uno de la edición de 2014 en la que un corredor japonés entra a la cantina de abastecimiento, come algo y la cámara lo sigue hasta la salida. Cuando abre la puerta de la tienda se ve un cielo completamente cubierto de ese gris bien oscuro, casi negro, que preanuncia una tormenta épica. Además, sopla un ventarrón que da frío de solo mirarlo. El japonés sale trotando y se pierde en esas nubes sólidas, empujado por el viento. Quien lo graba se detiene a los pocos metros y enfoca la figura cada vez más diminuta del corredor hasta que la nada misma se lo devora y desaparece de la vista. Sentí angustia al verlo y por precaución no se lo mostré a nadie de mi familia. ¿Y si me tocaba un día así? Parecía imposible continuar en un circuito con esas condiciones. Sin embargo, revisaba los resultados de ese año y allí lo veía al japonés, con la medalla colgando y una sonrisa de oreja a oreja. Algo inentendible para todo aquel que no corre, porque los corredores en general vamos desarrollando ese mantra de “cuanto peor, mejor”. Sabemos que la pasaremos mal, pero el premio de atravesar ese valle de la muerte y cruzar el arco de llegada bien lo vale. “El límite está siempre más lejos de lo que imaginas”, dice uno de mis mejores amigos.

Podía entrenar a conciencia, alimentarme bien y aprender, pero no podía prepararme para eso, ¿cómo hacer para reproducir en el horno de Buenos Aires las condiciones del terreno? Alguien me sugirió ir a un frigorífico, llevar una cinta a una cámara de frío y correr allí adentro. En algún momento lo pensé, pero era tan complicada la movida para estar una o dos horas ahí que la descarté. Me hubiera servido para probar y eventualmente ajustar la ropa que iba a usar pero el equipo técnico es casi el mismo que utilicé tantas veces en otras carreras de montaña, aunque algo reforzado: gorro, buff en el cuello, antiparras o anteojos, tres capas en el torso (remera térmica, polar y campera goretex), dos pares de guantes gruesos, dos capas en las piernas (calza y pantalón rompevientos), dos pares de medias, polainas y zapatillas de trail. Uno pensaría que el calzado debería ser con clavos o crampones, o bien utilizar raquetas de nieve, pero la realidad es que se corre sobre una fina capa de nieve de unos diez o veinte centímetros que se encuentra en reposo sobre un hielo duro como mármol.

“Correr allí es como correr en arena mojada”, me contó Carlos Millán, un chileno de Punta Arenas que participó el año anterior y al que había contactado por Facebook luego de haberlo visto en un portal de internet. Tuvimos varios encuentros vía Skype y pude sacarme muchas dudas, anticipando lo que vendría. En general, yo funciono mejor con frío que con calor, aunque en esta oportunidad iba a ser intenso y constante. Me dijo: “Será la carrera de tu vida. El lugar es único pero también peligroso. La clave es moverse todo el tiempo”.