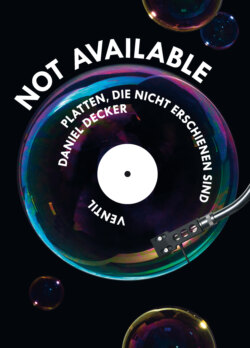

Читать книгу Not Available - Daniel Decker - Страница 6

VORWORT

ОглавлениеIch kann selbst ein Lied davon singen, was es heißt, Projekte zu verschleppen oder nicht zu realisieren. Die Idee zu diesem Buch kam mir vor zehn Jahren, als ich eine Obsession für unveröffentlichte Platten entwickelte. Ich bereitete ein kleines Exposé vor und schickte es an diverse Verlage. Die, die antworteten, hatten kein Interesse.

Also ging ich mit der Idee zum mittlerweile eingestellten Intro-Magazin, bei dem ich das Projekt als Serie online veröffentlichen wollte. Leider schlief das Ganze ein, da oftmals kein aktueller Aufhänger gefunden werden konnte, was eine Vorgabe des Online-Redakteurs war. Danach erschienen mehrere Texte im Blog Jahrgangsgeräusche, bis auch dort das Ganze ad acta gelegt wurde. Die Idee eines Buchs trug ich weiterhin mit mir, und als Jonas Engelmann einen Text über die Proto-Punkband DEATH für die Anthologie »Damaged Goods« anfragte – eine Platte, die Jahrzehnte auf ihre Veröffentlichung wartete –, ergriff ich die Chance und erzählte von meiner Idee. Und hier stehen wir nun und haben das wohl umfangreichste Werk zu unveröffentlichten Platten, das es derzeit gibt.

Ich rede bewusst von Platten, denn die unveröffentlichte Platte ist eng mit dem Tonträger als physischem Medium verbunden. In Zeiten von Streaming und Downloads ist die Hürde der Veröffentlichung gering in Aufwand und Kosten, und in der zunehmenden, fast schon musealen Historisierung der Popgeschichte werden so manche Masterbänder nach Jahren im Archiv doch noch rausgekramt und veröffentlicht. Es ist also gut möglich, dass dieses Buch bereits bei Veröffentlichung Platten enthält, die nun doch noch erschienen sind.

Auch wenn vereinzelt auf Singles und einzelne Songs eingegangen wird, ist die Geschichte der unveröffentlichten Platten eng mit dem Albumformat verbunden. Demnach muss auch definiert werden, was ein Album überhaupt ist. Noch bevor Columbia Records 1948 die LP als eigenes Format einführte, gab es Musikalben. Diese bestanden aus mehreren Schellackplatten, die in einer buchähnlichen Verpackung zusammengefasst wurden, als Album eben. Bereits 1905 brachte Odeon solche unhandlichen Alben auf den Markt. Insbesondere bei klassischen Werken war dies für Hörer*innen ein Nachteil. Eine Seite einer Schellackplatte fasste gerade mal knapp fünf Minuten Musik, dementsprechend oft musste das Hörerlebnis unterbrochen werden, um die Platten umzudrehen. Die allererste LP von Columbia, »Concerto in E Minor for Violin and Orchestra Op. 64« von MENDELSSOHN mit NATHAN MILSTEIN an der Violine, war dementsprechend natürlich eine Klassik-Veröffentlichung. Zuvor hätte eine Aufnahme dieser Länge auf drei Schellackplatten verteilt werden müssen. Für das neue Format wurde der Name bzw. die Bezeichnung »Album« einfach beibehalten, auch wenn die Aufmachung gänzlich andere Möglichkeiten mit sich brachte.

Doch wir wollen hier in erster Linie von Popmusik sprechen, die wir der Einfachheit halber als Unterhaltungsmusik und damit als Gegenstück zur E-Musik definieren – so strittig die Grenzen auch sein mögen. Wenn wir in der Popmusik nach dem ersten Album suchen, das nicht als bloße Zusammenstellung entstanden ist, müssen wir uns ins Jahr 1940 begeben. Damals nahm WOODY GUTHRIE mit »Dust Bowl Ballads« das erste Konzept-Album auf: semi-autobiografisch und inhaltlich zusammenhängend. In der ersten Fassung des Albums waren alle Songs das Ergebnis einer einzigen Session. Erstmals war es Absicht, ein zusammenhängendes Werk zu produzieren und nicht nur eine lose Sammlung von Singles.

Dennoch ist das Popalbum eng an das Format der LP geknüpft, und so darf auch nicht »In the Wee Small Hours« von FRANK SINATRA aus dem Jahr 1955 unerwähnt bleiben. Hier wurde mit knapp über 48 Minuten die maximale Spielzeit einer LP genutzt. In diesem Fall ist das Album ebenfalls keine bloße Zusammenstellung tatsächlicher oder potentieller Singles. Unter dem Eindruck der Trennung von seiner zweiten Ehefrau, Ava Gardner, entschied sich Sinatra, ausschließlich traurige Liebeslieder aufzunehmen. Auswahl und Anordnung der Stücke übernahm Sinatra dabei selbst, zweifelsohne eine wichtige Platte. Die große Album-Ära sollte jedoch erst später in den 60er Jahren eingeleitet werden. Frühe Popstars wie Elvis Presley setzten weiterhin auf das Single-Format. Der Siegeszug der LP ging nicht so schnell vonstatten wie manche denken mögen. Noch bis in die 70er Jahre wurden Schellackplatten mit 78 Umdrehungen produziert. Und noch zehn Jahre nach Einführung der LP waren Singles das bevorzugte Format der Käufer*innen.

Es ist sicherlich kein einzelnes Album, das den Siegeszug des Formats als eigenständige Kunstform einläutete. Werke wie »Rubber Soul« von den Beatles (1965) und »Pet Sounds« der Beach Boys (1966) waren aber mit Sicherheit Inspirationsquelle für viele Künstler*innen, sich von einzelnen Songs zu lösen und das Album als Gesamtwerk zu sehen. Für viele begann diese Ära aber erst mit »Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band« der Beatles von 1967, das zusätzlich die Idee eines zusammenhängenden Konzeptes wieder aufgriff.

In diese Zeit fallen mit »Get Back« von den Beatles und »SMiLE« von den Beach Boys zwei der wohl legendärsten unveröffentlichten Alben. In der Musikpresse ist oft von »Lost Albums« die Rede, wenn es um nicht veröffentlichte Werke geht. Und so wie sich in Zeiten von Streaming und Downloads die Masse wieder dem einzelnen Song bzw. eigenen oder automatisch erstellten Playlists widmet, wird es in Zukunft vermutlich weniger große verlorene Alben geben. Mitunter wegen geringerer Hürden bei Vertrieb und Herstellung, da diese sich kostengünstig ins Digitale verschoben haben. Künstler*innen ist es – sofern es die Verträge erlauben – einfacher möglich als zuvor, ihre Werke doch noch an die Hörer*innen zu bringen. Ein gewisser Fetischismus einer Aufarbeitung der an sich noch jungen Popgeschichte sorgt auch zunehmend dafür, dass so manch verworfenes Werk im Rahmen der kommerziellen Verwertung doch noch erscheint. Gerne auch postum, wenn die Urheber*innen keinen Einspruch mehr einlegen können und der Tod die Verkäufe zusätzlich ankurbelt.

Die hauptsächlichen Gründe einer Nichtveröffentlichung eines Albums ordne ich in sechs Hauptkategorien ein. Da wäre das Klischee vom Label, das keinen Hit hört oder aus anderen Gründen eine*n Künstler*in fallen lässt; Vertragsstreitereien, die Künstler*innen dazu treiben, möglichst unhörbares Material zu produzieren; unveröffentlichte Alben, die lediglich Teil des Entstehungsprozesses eines veröffentlichten Werks waren; Musiker*innen, die an ihren selbst gesetzten Zielen scheitern; Platten, die niemals zur Veröffentlichung vorgesehen waren, und die wohl interessanteste Kategorie, in der die Nichtverfügbarkeit einer Platte zum künstlerischen Konzept gehört.

Manchmal sind die Grenzen aber fließend. Nicht unerwähnt bleiben in diesem Buch zusätzlich andere Gründe wie Diebstahl, Verlust und Pietät sowie Platten, die am Ende doch noch erschienen sind, außerdem einige ausgewählte Songs und Singles.

Doch wie erfahren wir überhaupt, dass es unveröffentlichte Alben gibt? Zum Teil sind es die Musiker*innen selbst, die in Interviews und Büchern über ihre Projekte berichten. Eine Erwartung und eine damit verbundene Nachfrage zu schaffen, ist schließlich Teil des Geschäfts. Manchmal gibt es auch Vorabsingles, bei denen der Hinweis »Taken from the forthcoming Album …« auf manch unveröffentlichtes Werk verweist. Außerdem schaltet das Label bereits Anzeigen, verschickt Promoexemplare und die Platte wird trotzdem im letzten Moment zurückgezogen. Mitunter geben auch Katalognummern den Hinweis auf ein unveröffentlichtes Werk. Besonders gut lässt sich das an den Veröffentlichungen des Labels FACTORY RECORDS ablesen, das ab 1978 mit Werken von Joy Divison, New Order und den Happy Mondays Kultstatus erlangte. Eine Besonderheit des Labels war es, allem durch eine eigene fortlaufende Katalognummer, die stets mit FAC begann, seinen Stempel aufzudrücken. Dazu gehörten nicht nur Tonträger, sondern auch Poster und TV-Sendungen. Mit FAC51 hatte auch der eigene Club Hacienda eine Katalognummer, und der Sarg des verstorbenen Labelgründers Tony Wilson trägt mit FAC501 ebenfalls eine eigene Nummer. Umso deutlicher fallen dann die Leerstellen ins Gewicht. FAC109 wäre eine Solo-12” der Durutti-Column-Cellistin CAROLINE LAVELLE gewesen. 1986 erschien die Maxi »Bad Blood« (FAC156) von QUANDO QUANGO nicht, da sich die Band kurz zuvor auflöste. Das gleiche Schicksal ereilte den »Festival of the 10th Summer«-Sampler (FAC186), das Donovan-Cover »Colours« von Happy-Mondays-Sänger SHAUN RYDER (FAC 292), die Compilation »Our Dance Days« (FAC270) und die HAPPY MONDAYS-Single »Staying Alive / Baby Big Head« (FAC352).

Letztlich steht im Mittelpunkt dieses Buches ganz bewusst eine Mythologisierung der Popkultur, denn Pop-Geschichtsschreibung ist stets die Reproduktion von Mythen. Ob Popmusik als Konsumfetischismus verteufelt oder zum sozialen Widerstand in kultureller Form erhoben wird, ist dabei letztlich egal, denn so oder so findet Popkultur einfach statt.

Das Tragischste, das einem bisher unveröffentlichten Album passieren kann, ist die Veröffentlichung selbst. Meist wird klar, dass die Vorstellung des Ungehörten viel besser als die Realität war. In einer Zeit, in der der alles, sogar wir selbst, allzeit verfügbar sein muss, wohnt der Unverfügbarkeit ein Zauber inne. Es ist wie mit dem Gemüse im Supermarkt, das gerade nicht verkauft wird. Natürlich haben wir unbändige Lust auf Spargel, sobald die Saison zu Ende ist. Und bei den älteren Musikfans – Hi Boomer! – wird der Fetisch des Exklusiven befriedigt. Sei es nun das Wissen über ein bisher unveröffentlichtes Album oder das rare Bootleg. Es ist die Entdeckung, die den Reiz ausmacht, in einer Zeit, in der sonst Algorithmen vermeintlich passende Hörvorschläge in die Playlist pushen. Das ist aber nun bitte nicht nostalgisch verklärend zu verstehen. Nennen wir es einfach einen Schnappschuss des Istzustands und damit eine Garantie für erweiterte Auflagen dieses Buches.

Der Anspruch dieses Buches ist daher die Kurzweil: eine Sammlung von Anekdoten, Mythen, Recherchen und Lügen, Interessantes aus der jüngeren Musikgeschichte, Geschichten übers Scheitern und Klischees von bösen Plattenfirmen, die der wahren Kunst im Wege stehen oder mit frevelhaften Verträgen neue Werke ebenso verhindern wie provozieren. Mir bleibt die Hoffnung, dass dieses Buch eine unterhaltsame Fakten-Schleuder ist, die für amüsanten Trivia-Talk beim hiesigen Treffen der Musiknerds sorgt.

So gibt es die Geschichte vom Gangsta-Rapper, den sein Label fallen ließ, weil er tatsächlich ein Gangsta war, oder die von dem genialen – Puhh, Genies – Künstler – Ach, nur Männer? –, der verrückt wurde, da er seine Ideen nicht umsetzen konnte, oder die von dem Rolling-Stones-Song, der so schockierend war, dass er niemals erschien. Ergänzt wird das Ganze durch unsichtbare Platten oder der unglaublich käsigen Rockband des Horror-Regisseurs John Carpenter.

Wie anfangs erwähnt, entstand die Idee zu diesem Buch bereits 2008 und einige wenige Inhalte erschienen als Artikelserien bei intro.de und auf dem Blog Jahrgangsgeräusche. Diese wurden zum Teil komplett neu recherchiert, überarbeitet oder verworfen. Dennoch gilt mein Dank diesen beiden Publikationen, die den unveröffentlichten Alben eine erste Plattform boten. Außerdem meiner Familie sowie Jonas Engelmann und dem Ventil Verlag. Nicht zuletzt möchte ich den vielen Personen danken, die mit Rat und Tat zur Seite standen wie Saskia Lavaux, Albert Koch, Wolfgang Müller, Sylvia Decker, Zloty Vazquez, Axel Ganz, Johnny Häusler, Katja Vaders, Tobias Vogel und vielen mehr.