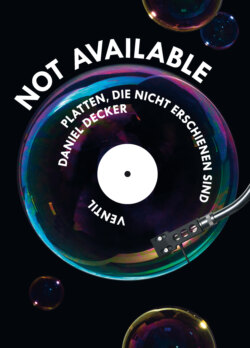

Читать книгу Not Available - Daniel Decker - Страница 7

WENN MARKT UND LABEL ÜBER VERÖFFENTLICHUNGEN ENTSCHEIDEN

ОглавлениеEs gibt viele Gründe, warum ein Album letztendlich nicht erscheint, doch oft liegt es gar nicht an den Künstler*innen selbst. Schließlich war es lange Zeit das Label, das über die Veröffentlichung einer Platte entschied und sich dabei nicht immer auf das eigene Gespür, sondern vor allem auf die Gesetze des Marktes verließ. Sofern sich etwas verkaufen lässt, wird es auch in die Läden gestellt, und wenn es sich nicht verkaufen lässt, dann eben nicht. So klischeebehaftet der Topos der raffgierigen Tonträgerfirmen als Halunken und der idealistischen Künstler*innen als Held*innen ist, so wenig lässt er sich doch in Gänze abstreiten. Trotz aller Kunst folgt auch das Musikgeschäft den Regeln des Kapitalismus.

Dies bekamen auch Superstars wie SONNY & CHER zu spüren. Nachdem ihr Film »Good Times« 1967 an den Kinokassen floppte, nahmen sich die beiden viel Zeit für ihr nächstes Album, »This Good Earth«. Ein Hit war dringend nötig. Doch gleich mehrere Vorabsingles wie »A Beautiful Story«, »Good Combination«, »Plastic Man« oder »Circus« floppten und besiegelten damit das Ende des Albums. ATCO, ihr damaliges Plattenlabel, zog die Notbremse und »This Good Earth« bleibt bis dato unveröffentlicht. Es war offensichtlich, dass das Album keinen Hit enthielt. Angeblich sind weitere Aufnahmen von Songs wie »Honey Lamb«, »Born To Be With You«, »Just a Little« und »Play Me Some Music« gänzlich verschollen.

Ab 1974 ging das Ehepaar dann vorerst getrennte Wege – privat wie geschäftlich. Zwei Jahre später kam es trotz Rosenkrieg und medialer Schlammschlacht zum Comeback. Mit der »Sonny & Cher Show« wollten sie an die Erfolge ihrer »Sonny & Cher Comedy Hour« anknüpfen, doch nach nur zwei Staffeln wurde die Sendung wegen Erfolglosigkeit eingestellt. Dies besiegelte auch das Ende des Comebacks auf Albumlänge. Insgesamt wurden zwar 15 Songs aufgenommen, doch nur die Single »You’re Not Right for Me / Wrong Number« erschien 1977 bei Warner Bros. Records.

Auch Eugene Klein und Stanley Eisen von WICKED LESTER mussten sich von ihrem Label viel Kritik gefallen lassen, bevor sie zu Weltstars wurden. 1972 lernten sie Ron Johnson kennen. Johnson arbeitete als Toningenieur in den legendären Electric Lady Studios, die 1970 von Jimi Hendrix gegründet wurden, und erlaubte der Band, ungebuchte Zeit in den Studios für eigene Aufnahmen zu nutzen. Erscheinen sollte die Platte dann bei Epic. Doch nachdem sie das Album fertigstellten, sagte Epics A&R Don Ellis, dass er die Platte regelrecht hasse. Gene und Stanley wären aber nie zu denen geworden, die sie heute sind, wenn sie nicht eine eigene Version der Geschichte hätten. In dieser waren sie es, die die Platte in die Tonne schmissen. »Wicked Lester fehlte einfach ein typischer Sound, eine Identität mit Wiedererkennungswert.« In ihrer Version war es also nicht Don Ellis, der das Album zurückhielt, sondern die Band selbst, die nicht nur keinen Hit hörte, sondern sich sicher war, dass sie selbst kein Hit waren.

Ein neues Konzept musste her. Gene und Stanley entschieden sich dafür, die Band umzugestalten und sich Künstlernamen zuzulegen. Von nun an waren sie Gene Simmons und Paul Stanley. Auch die neue Richtung war klar. Weg vom Pop, Folk und Country, hin zum energiereichen Hard Rock Richtung Slade und Humble Pie. Daher mussten die restlichen Bandmitglieder weiterziehen. Über eine Anzeige fanden sie Peter Criss als neuen Schlagzeuger und im November 1972 versuchte die Band nochmals Don Ellis von der Qualität der Band zu überzeugen – weiterhin unter dem Namen Wicked Lester. Gespielt wurden drei Stücke: »Deuce«, »Strutter« und »Firehouse«. Außerdem setzte das Trio auf Showelemente, schminkte seine Gesichter komplett weiß und ließ bei »Firehouse« passend zum Thema eine Alarmglocke erklingen. Angeblich dachte Ellis, dass es sich um einen echten Feueralarm handelte, während Paul Stanley einen mit Konfetti gefüllten Eimer über ihm ausleerte. Sichtlich angefressen stürmte er aus dem Raum, stolperte, fiel hin und wurde vom betrunkenen Bruder von Peter Criss auch noch angekotzt. So eine häufig kolportierte Version der Geschichte. Die Band hörte daraufhin nie wieder ein Wort von Epic. Criss, Simmons und Stanley komplettierten ihr Line-Up mit dem Gitarristen Ace Frehley, benannten sich in KISS um und wurden schnell zur erfolgreichen Gelddruckmaschine. Einige ihrer Wicked-Lester-Songs nahmen sie sogar neu auf. So z. B. »Sunday Driver«, das unter dem Titel »Let Me Know« auf ihrem Debütalbum zu hören ist. Auf »Dressed to Kill« (1975) greifen Stanley und Simmons wiederum auf die Stücke »Love Her All I Can« und »She« zurück.

Mit dem Erfolg von KISS erinnerten sich Geschäftsmänner bei Epics Schwesternlabel Columbia wieder an Wicked Lester und den kleinen Schatz, den sie in ihrem Giftschrank liegen hatten. Um an dem Erfolg der Band mitzuverdienen, sollte das geschasste Debüt 1977 doch noch erscheinen. Ron Johnson mischte die zehn Stücke neu ab, zur Veröffentlichung kam es dennoch nie.

Neil Bogart, Präsident von Casablanca Records, bei denen KISS unter Vertrag standen, kaufte in Absprache mit der Band die Bänder, um sie verschwinden zu lassen. So bleibt dieses Frühwerk weiterhin in den Tiefen der Archive.

Ebenfalls an der Nachfrage scheiterte DAVE DAVIES. 1967 wollten Pye Records, die damals die KINKS betreuten, den Leadsänger als Solokünstler aufbauen und brachten den Song »Death of a Clown« als Solosingle heraus. Dabei war das Stück ein Kinks-Song, geschrieben von Ray Davies und mit der gesamten Band eingespielt. Daher ist der Song auf dem im selben Jahr erschienenen Kinks-Album »Something Else« ebenfalls zu finden. Für Pye war die Single, die den zweiten Platz der britischen Charts erreichte, jedoch ein voller Erfolg. Im November erschien daher mit »Susannah’s Still Alive« abermals ein Kinks-Song als Dave-Davies- Solo-Single. Da die Verkäufe dieses Mal enttäuschend waren, legte Pye die Idee eines ganzen Soloalbums vorerst auf Eis. Weitere Singles sollten zeigen, ob die Fans wirklich Interesse an einer solchen Platte haben würden. Dies war nicht ungewöhnlich für Pye Records, die viel mehr an Singleverkäufen interessiert waren als an Alben. Aufgrund eines Interviews mit Davies bekam das in Planung befindliche Album 1968 sogar einen launischen Titel: »A Hole in the Socks of Dave Davies«.

Im August 1968 erschien mit »Lincoln County« ein weiterer Flop. Als letzter Appetithappen für die LP kam dann im Januar 1969 »Hold My Hand« heraus. Aufgrund der geringen Resonanz wurde das Projekt Solokarriere abgeblasen. Nicht unwahrscheinlich, dass der gleichzeitige Misserfolg der Kinks keine unwesentliche Rolle bei der Entscheidung für Pye Records spielte, denn auch diese hatten mit schlechten Verkäufen zu kämpfen.

Kommerzialität ist der häufigste Grund, warum ein Label sich gegen seine Künstler*innen entscheidet. 1991 musste selbst ein Major-Artist wie ADAM ANT ein komplett fertiges Album hinter sich lassen. Sicherlich waren bei der für MCA eingespielten Platte »Persuasion« mehrere Faktoren entscheidend, doch die schlechten Verkäufe des Vorgängers »Manners & Physique« dürften eine wesentliche Rolle gespielt haben. Nach der Übernahme durch die japanische Firma Matsushita Electric wurden alle Künstler*innen aus ihren Verträgen entlassen, deren letztes Album keinen Gold-Status erreichte. Damit ließ MCA auch Ant fallen. Besonders bitter für Ant war allerdings, dass das Label die Masterbänder des bereits aufgenommenen Albums nicht rausrücken wollte und sich kein Label fand, das eine Ablöse zahlen wollte. Dabei wurde sogar eine ganze Tour geplant, um »Persuasion« zu promoten. Ant selbst bezeichnete das Album als eines der besten, das er seit langer Zeit aufgenommen hatte: eine tanzbare Rock-Pop-Platte mit expliziten, sexuell aufgeladenen Texten. Das Album, an dem Ant mit Bernard Edwards von Chic sowie Larry Blackmon von Cameo arbeitete, bleibt dennoch bis dato unveröffentlicht.

Auch bei den BEE GEES war es der Misserfolg des Vorgängeralbums, der die Veröffentlichung einer weiteren Platte verhinderte. »Life in a Tin Can« von 1973 brachte lediglich eine Single hervor, die gerade mal Platz 94 in den US-Charts erreichte. Robert Stigwood, Chef von RSO Records und gleichzeitig Manager der Band, lehnte den Nachfolger mit dem wunderschönen Titel »A Kick in the Head Is Worth Eight in the Pants« ab, nachdem die Vorabsingle »Wouldn’t I Be Someone« floppte. Einige der aufgenommen Songs schafften es dann immerhin auf spätere Single-B-Seiten.

Ganze zehn Jahre wiederum versuchte die Sängerin JOJO ihr drittes Album zu veröffentlichen. Mit 13 Jahren war sie die jüngste Solokünstlerin mit einer No. 1 Single in den US-Charts, doch nach ihrem zweiten Album im Alter von 16 Jahren wurde es still um sie. Drei verschiedene Fassungen spielte sie von ihrem dritten Album »All I Want Is Everything« ein, doch ihr Label Da Family Entertainment weigerte sich immer wieder, es zu veröffentlichen und verschob den Release-Termin so oft, dass JoJo letztendlich klagte, um aus dem Vertrag entlassen zu werden. Aber auch bei ihrem nächsten Label Blackground Records erschien das Album – nun unter dem Titel »Jumping Trains« – nicht. Vielmehr noch, das Label reagierte irgendwann gar nicht mehr auf die Anfragen der Sängerin, die daraufhin wieder Klage einreichte. Label und Künstlerin einigten sich außergerichtlich und JoJo wurde abermals aus ihrem Vertrag entlassen. Durch all die Rechtsstreite mit ihren Labels konnte sie erst zehn Jahre nach ihrem zweiten Album ihr drittes Werk veröffentlichen.

Letztendlich trifft die Frage nach dem Hit meist größere Stars. Eben dort, wo große Marketingbudgets und Kosten wieder eingespielt werden müssen. Da ist es mitunter billiger, bereits fertig aufgenommene Werke komplett zu verwerfen, statt Mitarbeiter*innen der Plattenfirma mit Promotion, Tourplanung, Videodrehs und weiteren kostspieligen Aktionen zu beschäftigen.

Mitunter ist es aber auch der massive künstlerische Output, der dem Label ein Dorn im Auge ist. Schließlich ist es finanziell nicht zuträglich, wenn der Fan eine*r Künstler*in sich zwischen zwei Alben entscheiden muss, die zeitnah erschienen. PRINCE konnte davon nicht nur Lieder singen, sondern ganze Alben (nicht) veröffentlichen. Dazu aber an anderer Stelle mehr. Auch FRANK ZAPPA musste viel Material für sich behalten. Als er dem Rolling Stone 1968 von seiner 3-LP-Box »No Commercial Potential« erzählte, hätte man seine Ausführung zur Box für einen Witz halten können. Allerdings erschienen einige der beschriebenen Songs später tatsächlich: zum einen auf dem Mothers-of-Invention-Album »Cruising with Ruben & the Jets« und zum anderen als Doppel-LP unter dem Titel »Uncle Meat«, die gleichzeitig Soundtrack zu einem gleichnamigen Film war, der allerdings erst 1987 in unvollendeter Form veröffentlicht wurde. Zappa äußerte sich laut seinem Biografen Barry Miles zu »Ruben & the Jets« sowie »Uncle Meat« wie folgt:

»Es ist alles ein einziges Album. Das komplette Material aller Alben hat einen inneren Zusammenhang, und wenn ich sämtliche Masterbänder hätte und sie mit einer Rasierklinge auseinanderschneiden und neu montieren würde, dann würde das wieder ein komplettes Stück hörenswerter Musik ergeben. […] Das Material hat definitiv einen Zusammenhang.«

1976 unterschrieb Zappa zudem einen Vertrag mit Mercury-Phonogram für eine 4-LP-Box namens »Läther«. Doch er hatte noch eine vertragliche Verpflichtung mit Warner Bros. einzulösen. In einem Rutsch lieferte er vier LPs an das von ihm verhasste Label. Doch keine der Platten wurde von Warner bezahlt und lediglich das Album »Zappa in New York« wurde zur Veröffentlichung angekündigt. Also stellte Zappa dann für Mercury seine legendäre 4-LP-Box »Läther« zusammen. Wohlgemerkt zu großen Stücken aus dem Material, das er zuvor Warner Bros. zur Erfüllung seines Vertrags lieferte. 300 Testpressungen ließ das Label herstellen, bis Warner Bros. dem Ganzen einen Riegel vorschob, da sie schließlich die Rechte besaßen und Teile der Box identisch mit dem angekündigten Album »Zappa in New York« waren. Da Zappa weder bezahlt worden war, noch eines seiner vier zuletzt abgelieferten Alben bis dato veröffentlicht wurde, ging er davon aus, dass Warner auf seine Option verzichtete und die Rechte an dem Material damit wieder an ihn zurückfallen würden. Letztendlich verhinderte dieser Irrtum aber ein ambitioniertes Werk. Ob die 1996 postum veröffentlichte Version von »Läther« der Vision Zappas entspricht, wird bis heute hart debattiert. So fehlt bei der CD u. a. der Song »Baby Snakes« und die Reihenfolge der Stücke soll ebenfalls von Zappas geplanter Abfolge abweichen. Andererseits stimmt das Tracklisting mit dem der Testpressung von Mercury überein.

Letztendlich reden wir bei aller Kunst hier von einem Geschäft. Auch in der Musikbranche geht es um Geld und Gewinnmaximierung. Daher ist der Zukauf von Firmen auch hier keinesfalls unüblich. Ein Label gehört plötzlich einer anderen Firma, und die hat womöglich ganz andere Prioritäten als die vorherigen Besitzer*innen. Oder: Ein Weltstar beschließt kurzfristig ein neues Werk zu veröffentlichen. Ein solches Unterfangen bindet womöglich die keineswegs unendlichen finanziellen wie personellen Ressourcen eines Labels. Auch bei einem Major wird da mitunter wirtschaftlich konservativ investiert und der garantierte Verkaufshit eines Stars eine*r Newcomer*in vorgezogen.

Manchmal verlieren auch die zuständigen A&Rs den Job. Das heißt noch lange nicht, dass die Bands oder Sänger*innen, die mit ihrer Hilfe gesignt wurden, ihre Verträge verlieren. Oft heißt es aber, dass sich die Ansprechtpartner*innen ändern. Aber dass die neuen Zuständigen die gleiche Leidenschaft für die Künstler*innen aufbringen wie ihre Vorgänger*innen ist nicht immer der Fall.

Genauso bestimmen Trends das Verhalten von Labels. Boy Bands sind ein großer Erfolg? Signt jede Boy Band, die ihr bekommen könnt. Wenn dann der Hype abflaut, sitzt die Band womöglich dort mit ihrem Vertrag und hat noch nicht mal eine einzige Single veröffentlicht. Da Boy Bands nun aber out sind, wird es auch nicht mehr dazu kommen. So gibt es Gerüchte, dass Labels potentielle »Konkurrenzprodukte« lediglich unter Vertrag genommen haben, um sie vom Markt fernzuhalten. Schließlich könnte ein weiteres Produkt für die gleiche Zielgruppe den Erfolg ihres Zugpferdes schmälern. Ein einziger Justin Bieber verkauft eben mehr Platten als fünf Justin Bieber.

Letztlich ist die Musikindustrie, wie der Name bereits sagt, vor allem eins: eine Industrie. Sie gehorcht den Gesetzen des Marktes und so werden auch bei Labels immer wieder Kosten reduziert, um die Firma rentabel zu halten. Das kann, wie bereits erwähnt, Ansprechpartner*innen oder die Künstler*innen selbst treffen. Wieso sollte wirtschaftlich an jemandem festgehalten werden, der die größten Hits vor zig Jahren lieferte oder womöglich gar ein One-Hit-Wonder ist? Auch in dieser Branche wird mit dem Rotstift gearbeitet. Kunst hin oder her.

Insbesondere weibliche Künstlerinnen sind häufig von diesen Regeln des Marktes betroffen, denn sie müssen hinter ihren männlichen Labelkollegen zurückstecken, wenn sie aufgrund der sexistischen Strukturen des Musikgeschäfts weniger der Verwertungslogik entsprechen. Als klassisches Beispiel wäre die Hip-Hop-Künstlerin THE LADY OF RAGE alias Robin Allen zu nennen. Sie war lange die einzige Frau unter den Männern bei Suge Knights Death Row Label. Rage war nicht nur auf einigen Songs des Dr. Dre Klassikers »The Chronic« zu hören, sondern rappte die ersten Zeilen auf Snoop Doggy Doggs »Doggystyle«. Eigentlich wäre ihr Debütalbum »Eargasm« das nächste geplante Release geworden, doch Death Row setzte auf die Zugkraft von Snoop Dogg und veröffentlichte neben zwei Soundtracks erst mal ein Album von Snoops alter Gruppe Tha Dogg Pound. Immer wieder wurde Rages Album verschoben, da die männlichen Rapper Vorrang hatten. Als Dre Death Row im Streit verließ, war »Eargasm« ebenfalls gestorben, das Album war Dres Vision für Rage, die er immer wieder ins Studio holte, um sie auf diversen Beats rappen zu lassen. Rage hatte auf die Veröffentlichungen wenig Einfluss. Tatsächlich war sie sogar dagegen, dass ihr Hit »Afro Puffs« erschien, da sie wenig begeistert vom G-Funk-Sound war. Sie verortete sich stilistisch eher am Eastcoast-Sound. Als 1997 endlich ihr Debütalbum »Necessary Roughness« erschien, war der Hype um Death Row abgeflacht. Zugpferde wie Dre und Snoop Dogg hatten das Label verlassen und Rage konnte wegen der Streitereien zwischen East- und Westcoast nicht die Produzenten bekommen, die sie gerne gehabt hätte.

Doch manchmal sieht ein Label in Künstler*innen etwas, was noch nicht vollends erblüht ist. Der sprichwörtliche Rohdiamant, der nur noch geschliffen werden muss. So arbeitete Lady Gaga vor ihrem Erfolg mit verschiedenen Produzenten und Labels, bis sie letztendlich zu der Kunstfigur wurde, die wir kennen. Auch Carole King schrieb zunächst Songs für andere Künstler*innen, bevor sie eine eigene Karriere startete. Ähnlich erging es Katy Perry …