Читать книгу Bubis Kinnertied. Tüsken Wieken un Wullgras - Detlef M. Plaisier - Страница 11

ОглавлениеMein Geburtsort Holte

Geboren wurde ich Ende des Monats Oktober im Jahr 1927 in dem kleinen ostfriesischen Ort Holte. Zu meinem ersten Schrei auf dieser Welt verhalf mir die Hebamme Frau Hündling, die weit und breit alle werdenden Mütter betreute. Ich habe sie später in Westrhauderfehn mit ihrem Fahrrad bei uns in der 1. Südwieke fahren sehen. Am Lenker hing stets die braune Hebammentasche.

Von meinem Geburtshaus wurde mir berichtet, dass auf dem Dach, vermutlich auf einem dort montierten Wagenrad aus Holz, Jahr für Jahr ein Storchenpaar nistete und den Nachwuchs großzog. Man kann in meinem Fall also durchaus sagen, dass mich der Storch gebracht hat.

Gestatten Sie bitte, dass ich von dem Geburtsort und von der Umgebung nachfolgend etwas ausführlicher berichte. Ich komme damit vielen Fragenden entgegen, die sich immer wieder nach der Lage und den früheren Ereignissen erkundigen. Es ist sozusagen eine Art Heimatkunde.

Holte ist als Ortsname nicht unbekannt. Es gibt derer sicherlich zwei Dutzend in der Bundesrepublik. Das ostfriesische Holte ist ein Bauerndorf. Es liegt zwischen dem sehr fruchtbaren Hammrich einerseits und der sandigen Geest andererseits.3 Holte, mein Geburtsort, nahm in der Gründerzeit der Fehnkompagnie eine herausragende Rolle ein.

Alle im ostfriesischen Raum gedruckten Kalender veröffentlichten die Termine der Viehmärkte von Holte an exponierter Stelle. Hier trafen sich alle, die etwas zu verkaufen hatten oder etwas erwerben wollten. Entsprechend groß war der Auftrieb an schwarz-bunten Kühen, Kälbern und Bullen sowie Schlacht- und Zuchtschweinen. Darunter waren auch Sauen mit zwei bis drei Wochen alten Ferkeln. Auch ostfriesische Milchschafe und Hauskaninchen fehlten auf den Märkten nicht. Die umfassende Beschickung des Marktes und der rege Handel sind der sehr günstigen Lage der Ortschaft Holte zuzurechnen. Holte grenzt an die Liegenschaften des Ortes Stickhausen. Das war ein wichtiger Mittelpunkt im täglichen Ablauf des Landlebens. Das Amt Stickhausen war für das Overledingerland, wie dieser Bezirk offiziell hieß, in allen behördlichen Angelegenheiten zuständig. Das galt für die zu entrichtende Steuer ebenso wie für den Ankauf von Grundstücken. Amtsschreiber und Gerichtsdiener des Amtes Stickhausen bevorzugten als ständigen Wohnsitz die Ortschaft Holte, weil sie so in der Nähe der Arbeitsstelle waren. Zeugnis dieser Sesshaftwerdung legen noch heute zwei Grabdenkmäler auf dem Friedhof in Holte4 ab. Sie wurden errichtet für den Amtsvogt Johann Enno Stockstrom und den Gerichtsvogt M.F. Stockstrom.5 Somit war mein Geburtsort in früheren Zeiten, und auch noch in meinem Geburtsjahr, Treffpunkt vieler Menschen von nah und fern.

Ich möchte daran erinnern, dass im Ortsteil Griepenburg-Holte noch heute ein zweistöckiges aus Stein erbautes Gebäude steht, das die Einheimischen „die Burg“ nennen. Man muss dazu wissen, dass die dort zu damaligen Zeiten erbauten Bauernhäuser in der Bauweise recht klein gehalten waren. Besonders bei auflaufender Flut und bei Sturmfluten an der Nordseeküste fegte ein eisiger Wind über das Overledingerland, und das nicht selten in Orkanstärke. Um dem wütenden Sturm möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten, passte man den Baustil der Häuser durch eine niedrig gehaltene Bauweise an. So trug man den rauen Witterungsbedingungen zum Schutz von Mensch und Tier am besten Rechnung. Das zweistöckige Steingebäude überragte also die Bauernhäuser und erhielt mit Recht die Bezeichnung „Burg“.

Es soll in Holte noch ein Haus mit zwei Stockwerken gegeben haben. Es war die „Bessenbörg“. Erster Eigentümer war der in Holte bekannte und geachtete Rittmeister Menno Bunger. Er verstarb 1678 in Holte. Zu seinen Ehren wurde ein Denkmal aus schwarzem Basalt errichtet. Es ist noch heute hinter der Treppe zum Orgelboden in der Rhauder Kirche zu besichtigen.

Holte war ein Treffpunkt für Jung und Alt. Wenn man bedenkt, dass vor 250 Jahren in der Ortschaft zwanzig Schankwirtschaften existieren konnten, hat man etwa eine Vorstellung von dem Leben im Ort. Mit der Zeit nahm die Anzahl der Wirtschaften dann ab. Eine von ihnen erreichte auch das 20. Jahrhundert, die dann um 1920 vom Bauernsohn Gerhard Meinhard Meinders erworben wurde.6

Auch in Ostfriesland war die Zeit nicht stehen geblieben. Es wurden an verschiedenen Orten bereits Poststellen eingerichtet. Es war der Manufakturkaufmann Thoben, der sich im Gemeinderat mit dem Ansinnen durchsetzte, bei der Kaiserlichen Postadministration den Antrag auf Eröffnung einer Poststelle in der Ortschaft Holte zu stellen. Schon sehr bald hielt der damalige Ortsbürgermeister Wilhelm Strenge die Genehmigung in den Händen. Der Gemeinderat beschloss, die Landpoststelle Holte in der Gastwirtschaft Meinders einzurichten. Heinrich Meinders hatte die entsprechenden Vorkehrungen in seiner Gastwirtschaft zu treffen. Eine Bierbrauerei lieferte für den neuen Posthalter eine Außenlampe, die mit der Bezeichnung „Schankwirtschaft zur Post“ versehen war.7

Aller Anfang war schwer für den Posthalter. Schließlich musste er die unterschiedlichen Wertzeichen fein säuberlich und vor allem trocken aufbewahren, die Post mit der entsprechenden Marke versehen und schließlich mit dem eigens für Holte gelieferten länglichen Stempel markieren. Der eigentliche runde Poststempel befand sich in Stickhausen, dem zuständigen Amtssitz der Post für diese Region.

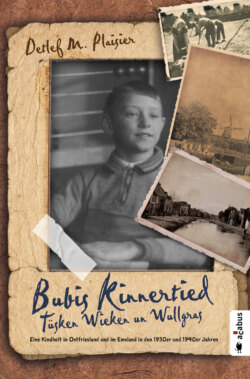

Abb. 2: Artur Plaisier mit seinem Vater, Jahr unbekannt

Mein Vater wurde in Rinzeldorf geboren. Dieser Ort liegt ebenfalls im Bereich des damaligen Amtes Stickhausen. Den Poststempel von Stickhausen kenne ich persönlich. Wir haben zu den Feiertagen, wie in Ostfriesland allgemein auch heute noch üblich, Post von den dort wohnenden Verwandten, den Seemanns8, bekommen. Ich glaube, Herr Seemann war von Beruf Handwerker (Mühlenbauer). Die Post von Seemanns wurde in Stickhausen aufgegeben. Stickhausen durfte die Briefmarken abstempeln, während Holte nur den länglichen Bearbeitungsstempel mit der Poststellennummer 23 auf dem Briefumschlag anbrachte.

Mit den Telefonverbindungen war es zu dieser Zeit noch mager bestellt. Es gab nur wenige private Anschlüsse. Wer ein Gespräch führen wollte, konnte das von Holte aus tun. In der Landpoststelle befand sich ein Telefonapparat. Man wurde durch den Posthalter mit der Verbindungsstelle für Gespräche in Westrhauderfehn verbunden und konnte so telefonieren. Die Gebühren erfragte man jeweils bei der Hauptstelle in Westrhauderfehn nach Ende des Gespräches.

In Holte gab es nach Einrichtung der Kaiserlichen Post auch den als Amtsperson hoch geachteten Landbriefträger. Das war Aufgabe des Posthalters, der bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad über Land fuhr. Die Poststelle versorgte dann seine Frau Henriette.

Auch mit dem Feierabend war das so eine Sache. Nicht selten wurde noch spätabends ein Telegramm per Fernsprecher durchgegeben. Das musste dann noch zugestellt werden. Oft war es ein weiter Weg bei denkbar schlechtem Wetter, bei dem man sprichwörtlich keinen Hund vor die Tür jagen würde. Aber Posthalter zu sein hieß eben auch, nach Dienstschluss die Funktion des Landbriefträgers zu übernehmen, wenn es denn die Pflicht verlangte.

Erwähnen möchte ich an dieser Stelle auch die Ortschaft Ostrhauderfehn-Holterfehn mit der Schank- und Gastwirtschaft Meyerhoff in der Holterfehner Straße. Das Haus liegt schon von jeher verkehrstechnisch günstig. So war es in den Jahren, als hier noch Güter auf den Kanälen transportiert wurden, eine Ankerstelle, die zum Anlegen und Verweilen bei Meyerhoff einlud. An diesem Punkt treffen zwei Wasserläufe zusammen. So konnte man an diesem günstigen Haltepunkt eine Verschnaufpause einlegen. Gerade beim Transport von Brenntorf auf dem Wasserweg war die Arbeit mühsam und anstrengend. Es gab so gut wie keine Fortbewegung durch Motorkraft auf den Stichkanälen. Vielmehr wurden die mit Torf beladenen Kähne durch Menschenkraft fortbewegt. Am Bug der Kähne waren jeweils rechts und links dicke Taue angebracht, die bis ans Ufer reichten. Hier wurden die Taue in einer Zugvorrichtung, die über Bauch und Rücken geführt wurde, befestigt. Es war ein sehr haltbares, extra für diesen Zweck aus Segeltuch gefertigtes Zugband, welches je nach Uferseite rechts oder links unter dem Arm durchgeführt werden musste. Man sollte auf keinen Fall die Schwere des zu ziehenden Gewichtes unterschätzen. Der Torf war ja nicht lose in den Rumpf des Kahnes gekippt worden. Das hätte zu viel Laderaum eingenommen und den Gewinn geschmälert. Vielmehr wurde der kantige Torf säuberlich Schicht auf Schicht im Kahn verstaut. Es war keine Seltenheit, dass dabei bis zu 20 Schichten Brennmaterial über den Rand des Schiffes gestapelt waren und nach oben hin in Form eines Daches verliefen. Meistens standen auf dem Kahn zwei Personen, eine hinten und die andere vorn, die mit langen Staaken das Schiff auf Kurs hielten. Vorne zogen meist Frauen den Kahn mit der umgehängten Zugvorrichtung.9

Heute ist aus der Schankwirtschaft Meyerhoff ein Restaurant mit Hotelbetrieb auf der gut ausgeschilderten Fehnroute geworden. Natürlich wird hier auch die Tradition des Ostfriesentees gepflegt. Wer motorisiert ist, kann von Meyerhoff aus zu Tagesausflügen starten. In der Nähe liegen die Papenburger Meyer Werft, die Nordseeküste und die Gedenkstätte des ehemaligen KZ Esterwegen.

Es passt an dieser Stelle, wenn ich einmal auf den echten Ostfriesentee eingehe und kurz die Firmen nenne, die von jeher die Mischung der Teesorten beherrschen, die das Nationalgetränk der Ostfriesen so schmackhaft und bekömmlich machen. Die führenden Teekontore Ostfrieslands sind die Firmen Onno Behrends, Bünting und Wilken Tee. Zwar gibt es auch andere Sorten. Sie gehören aber nicht zu den von alters bekannten und wegen ihrer gleichbleibenden Qualität bevorzugten Sorten in Ostfriesland.

Wer in Ostfriesland einen Besuch macht, sollte vor allem eine Regel beachten: Tee gibt es zu jeder Tageszeit. Er wird dem Besucher bis zum Abend in den für Ostfriesland typischen kleinen Teetassen gereicht.

Von einem Kollegen ist mir in den fünfziger Jahren Folgendes berichtet worden:

Er hatte als Nichtostfriese in der Gegend um Ostrhauderfehn eine Kollegin besucht und wurde von der Mutter mit Tee empfangen. In einem Stövchen brannte ein Teelicht und hielt den Tee in der darauf abgestellten Teekanne warm. Kanne und Tassen waren aus hauchdünnem Porzellan gefertigt und mit dem traditionellen Muster „Ostfriesische Rose“ kunstvoll verziert.

Sobald der Besucher seine Tasse ausgetrunken hatte, wurde ihm nachgeschenkt. Mehrmals sagte er, dass er nun keinen Tee mehr wolle – aber es wurde dennoch ein Kluntje nachgelegt und die Tasse erneut gefüllt. Nachdem mein Kollege, wie er glaubhaft erzählte, seine achte Tasse Tee getrunken hatte und ihm erneut nachgeschenkt wurde, fiel ihm auf, dass außer ihm niemandem in der Runde nachgeschenkt wurde. Er schaute sich unauffällig um und stellte fest, dass seine Tischnachbarn ohne Ausnahme den zierlichen Teelöffel von der Untertasse entfernt und senkrecht in die Obertasse gestellt hatten. Nachdem er die neunte Tasse geleert hatte, machte er es ihnen nach und wartete gespannt auf das Ergebnis. Und tatsächlich: Es wurde ihm kein Tee mehr angeboten.

Daraus mag nun jeder Besucher Ostfrieslands erkennen, dass selbst ein Lob des köstlichen Tees mit der Bekundung, man wolle keine weitere Tasse mehr, von Gastgebern als reine Höflichkeitsfloskel angesehen und ignoriert wird. Allein das Signal des aufgestellten „Teelepels“ mit der ostfriesischen Rose am Stil wird ernst genommen.

Warum meine Eltern von Holte weggezogen sind und ein Haus in Westrhauderfehn in der 1. Südwieke als Wohnsitz nahmen, ist mir unbekannt. Ich habe die Gründe nie erfahren können. Es ist und bleibt eines der vielen ungelösten Rätsel meines Lebens.

3 „Holte (462 Einwohner) gehört zum Kirchspiel Rhaude. Freundliches Dorf inmitten prächtiger Wallhecken, auf kleiner Anhöhe (Stauchmoräne) gelegen. Gastwirtschaft Röben. Holte auf dem Heuweg nach N verlassen. An der Stelle des letzten Hofes auf der linken Seite stand einst die Burg des Ortshäuptlings. Der Burggraben ist auf der rechten Seite des Weges noch zu erkennen. Leichter Gelän-deabfall in den Hammrich (Niederungsmoor auf Sand). Nach etwa 1 km links abbiegen in Richtung auf kleine, baumbestandene Höhe, die sich mitten im Hammrich erhebt. Wunderschöner Blick auf Holte und über den Hammrich hin …“ (Siebels 1955)

4 Gemeint ist der Friedhof in Rhaude. In Holte gab es keinen Friedhof.

5 Es handelt sich um die Vögte Stockstrom: Amtsvogt Johann Enno Stockstrom (gest. 1. 8.1850 in Rhaude) und Gerichtsvogt Michael Friedrich Stockstrom (gest. 19.9.1882 in Rhaude). Beide wurden in Holte geboren. Die Familie Stockstrom nahm dieses Amt über viele Generationen wahr. Die Angaben stammen aus dem Kirchenbuch Rhaude, übermittelt von Wilhelma Heinze.

6 Die große Anzahl der Gastwirtschaften und Schenken in Holte darf bezweifelt werden. Es gibt keine Belege dafür, obwohl die Zahlen immer wieder genannt werden. Aufgekommen ist diese Angabe durch die Erinnerungen von Pastor Stellwagen aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Er beklagte sich als Pastor darüber, dass seine „Schäfchen“ sich lieber in den Schenken aufhielten als in der Kirche. Eine konkrete Zahl nannte er jedoch nicht. In einer 1955 verfassten Chronik von Holte benennt Wilhelm Korte um das Jahr 1840 nur sieben Gastwirtschaften im Ort und die Namen der Inhaber, gestützt auf Unterlagen aus dem Staatsarchiv Aurich. Für einen kleinen Ort wie Holte war das schon eine beträchtliche Anzahl von Schenken. Die Dörfer in der Umgebung hatten höchstens zwei oder drei Gastwirtschaften. So könnte es eine mögliche Erklärung sein, dass mit der großen Anzahl von Gaststätten nicht ausschließlich der eigentliche Ort Holte gemeint war, sondern die Gemarkung mit den Ortsteilen Holterbarge und Holterfehn.

7 Die Poststelle wurde am 1. Juli 1930 eröffnet.

8 Dies waren Gerd Seemann (gest. 5.11.1960) und seine Frau Lina geb. Plaisier (geb. 26.7.1879, gest. 28.7.1959 Idafehn), Tochter von Hinrich Peters Plaisier (geb. 28.5.1848 Stickhausen, gest. 1.5.1927 Rinzeldorf) und seiner Frau Gertha Juliane gen. Jellina Schaa (geb. 18.2.1851 Wohnplatz Steinhaus, heute Leer-Hohegaste, gest. 22.11.1929 Rinzeldorf).

9 Die Torfschiffe wurden in der Regel nicht von beiden Kanalufern aus gezogen. Die Besatzung der Schiffe bestand aus zwei Personen. Die erste Person zog, die zweite, meist der Schiffer, stand am Heck und hielt das Schiff mit einer langen Holzstange vom Ufer ab. Gezogen wurden die Schiffe in der Regel bei auflaufendem Wasser, weil es sich dann leichter ziehen ließ. Bis heute fließen alle hiesigen Gewässer in Abhängigkeit von Ebbe und Flut zweimal täglich „bergauf“. Wenn der Wind „richtig stand“, wurde das meist braune Segel gesetzt und das Schiff wurde nicht gezogen. (Auskunft von Heinz J. Giermanns, Westrhauderfehn)