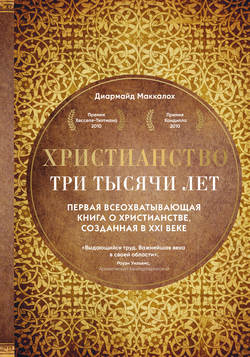

Читать книгу Христианство. Три тысячи лет - Диармайд Маккалох - Страница 113

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Часть II

Единая церковь, единая вера, единый Господь? (4 год до н. э. – 451 год н. э.)

5. Государь: союзник или враг? (100–300)

Третий век: кризис империи

Новая религиозность

ОглавлениеГибель культуры автономных полисов имела серьезнейшие последствия для религии. Традиционные культы были тесно связаны с местной идентичностью: в каждом городе, большом и малом, – свои особо почитаемые боги и духи, культ которых поддерживало местное самоуправление. Упадок традиционной религии хорошо заметен археологам: в III веке снижаются храмовые налоги, все меньше становится храмовых приношений, а в некоторых регионах совершенно исчезают вотивные надписи.[317] Религиозная культура изменилась бы, даже не будь христианства. Северы, первая династия узурпаторов, заложили важную тенденцию: свою сомнительную легитимность они стремились поддержать тем, что различных местных богов объявляли ликами одного и того же высшего Бога, с которым, в свою очередь, отождествляли себя. Так, Септимий Север ассоциировал себя преимущественно с египетским богом Сераписом, однако позволял связывать культ императора и с любым другим богом, которому поклонялись жители той или иной местности.[318]

Эта новая религиозность не ограничивалась официозом и вводилась не только под давлением властей. Третье столетие было «веком тревог», и в религии люди стремились найти успокоение.[319] Некоторые ученые с этим спорят; однако в дошедших до наших дней литературных произведениях интеллектуальная элита того времени демонстрирует новый интерес к личной вере, далекой и от традиционного почитания старых богов, и от изящного скептицизма, в более благополучные времена свойственного образованным аристократам вроде Цельса. Все более распространялось поклонение солнцу – символу, для солнечных берегов Средиземноморья вполне естественному. Христианство не было единственной религией, толковавшей о едином Боге, предлагающей новообращенным суровые испытания, требующей от своих последователей строгой нравственности и постоянного очищения. Таким же был и солнечный культ митраизма, пришедший, как и христианство, с Востока, – и неудивительно, что к Митре христиане питали особую неприязнь.[320]

Митраизм появился в империи раньше христианства; однако теперь распространение христианства создало почву для развития культа, ставшего для христианской веры сознательным соперником, сочетающего в себе, почти по заветам Иустина Мученика, строгую обрядность с серьезным и систематическим интересом к великим вопросам классической философии. Прежде христиане стремились привлечь на свою сторону философов – теперь философам предстояло определить свое отношение к христианству. В начале III века Филострат, придворный философ при дворе супруги Септимия Севера Юлии Домны, написал биографию Аполлония Тианского, философа-отшельника и аскета, родившегося примерно в то же время, когда Иисус Христос был распят. Он изобразил Аполлония чудотворцем и целителем, очень напоминающим Христа, – однако его история не завершалась ни страданиями, ни смертью. После духовного поединка с императором Домицианом (любимым антигероем также и христианской литературы) Аполлоний избежал гнева тирана, поспешно (и без всяких зрелищных приемов) покинув императорский двор. Вдали от опасности Аполлоний вновь начал вести себя как чудотворец, облеченный великими силами: при помощи ясновидения он из далекого Эфеса с удовольствием наблюдал за убийством Домициана в Риме. Насколько эта биография соответствует действительности – не так уж важно (хотя элемент вымысла в ней очевиден): главное в ней то, каким предстает идеал «великого философа» во времена Септимия Севера. Поразительно, что ни разу в своей книге Филострат не упоминает о христианстве. Аполлоний явно был призван затмить Христа, и у христиан он вызывал ярость – не случайно спустя век на него пойдет в атаку христианский историк Евсевий Кесарийский.[321]

Среди интеллектуалов вошел в моду интерес к чудесам, вроде тех, какие Филострат приписывает Аполлонию. Кроме того, все больше привлекала их философия с элементами религии и даже магии. Стоицизм утратил свои позиции, благодаря которым во II веке одним из важнейших и интереснейших философов-стоиков сделался император Марк Аврелий. Его место занял неоплатонизм – развитие идей Платона, в котором подчеркивался их религиозный характер. Величайшим учителем-неоплатоником стал Плотин (205–270). В рассказах о нем встречается, по-видимому, первое в западной литературе описание острой дислексии – это объясняет, почему писал он неохотно: однако его вдохновенные устные лекции привлекали к себе быстро растущий круг восхищенных интеллектуалов: среди них был Порфирий, трудолюбивый, хотя порой и самодовольный биограф и редактор Плотина, в начале IV столетия издавший корпус его сочинений.[322]

Плотин, младший современник Оригена, также получил высшее образование в Александрии, и высшее божество у него во многом похоже на Оригеново. Природу Бога он также описывал как троичную: по его мнению, Бог состоит из Единого, Ума и Души. Единое представляет собой абсолютное совершенство; Ум – отражение Единого, однако воспринимаемое низшими чувствами; Душа – дух, пронизывающий весь мир и, следовательно, способный разделяться, в отличие от Единого и Ума. В этой схеме нет фигуры Христа, требующей воплощения: душа каждого человека призвана сама, путем экстатического созерцания Божества – состояния столь редкого, что сам Плотин испытывал его лишь четырежды в жизни, – восстановить утраченную миром гармонию. Неоплатонизм был в целом независим от старых религиозных форм, но вполне способен мирно сосуществовать с традиционными богами, в которых видел проявления Единого. Эта тенденция – еще одна, способствующая объединению средиземноморских религий, – усилилась в сочинениях Порфирия. Христианские мыслители также не избежали обаяния неоплатонизма – и в дальнейшем мы еще не раз встретимся с плодами этого союза.

317

J.Geffcken, The Last Days of Greco-Roman Paganism (rev. edn, Amsterdam and London, 1978), 25–31.

318

J.G.Davies, “Was the Devotion of Septimius Severus to Serapis the Cause of the Persecution of 202–203?”, JTS, 5 (1954), 73–76.

319

E.R.Dodds, Christian and Pagan in an Age of Anxiety: Some Aspects of Religious Experience from Marcus Aurelius to Constantine (Cambridge, 1965).

320

Впрочем, современные археологические исследования не подтверждают распространенного мнения, что знаменитый Уолбрукский храм Митры в Лондонском Сити был намеренно осквернен христианами: см. J.D.Shepherd (ed.), The Temple of Mithras, London: Excavations by W.F.Grimes and A.Williams at the Walbrook (London, 1998), 227–232. О посвятительных надписях Митре см.: Barrett (ed.), 133–134.

321

Об исчезновении Аполлония и его видениях см.: C.P.Jones (ed.), Philostratus (3 vols., Loeb edn, Cambridge, MA, and London, 2005), 322–323, 384–385, 413–415 [Life of Apollonius of Tyana VIII]. Опровержения Евсевия содержатся в томе III. Barrett (ed.), 82–85, приводит сокращенные выдержки из них.

322

B.Stock, After Augustine: The Meditative Reader and the Text (Philadelphia, 2001), 43.