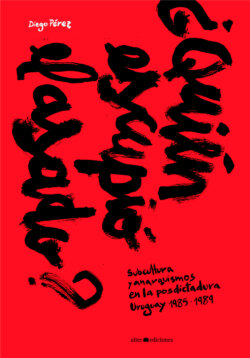

Читать книгу ¿Quién escupió el asado? - Diego Pérez - Страница 7

La generación ausente y solitaria La subcultura abuelicida

ОглавлениеSer joven es hoy un delito virtual.

WILLIAM BURROUGHS, The Job, 1969

En esta investigación, adopto el concepto de subcultura2 para referirme a las expresiones juveniles provenientes del underground en la transición posdictadura uruguaya, e identifico aquellas manifestaciones situadas bajo la superficie de la norma y las costumbres, relacionadas a lo que se denominó subversión del orden establecido, a partir de la exploración de formas de vida o expresiones artísticas alternativas que fueron nuevas maneras de comprender y actuar de forma libertaria.

Las experiencias subculturales fomentaron la liberación expresiva a partir de la recuperación del cuerpo y de la abolición del poder en todas sus formas. Para ello, politizaron el sexo y cuestionaron el patriarcado. Tomaron conciencia de las problemáticas medioambientales y de los peligros del progreso que ofrece el proyecto industrializador moderno. Hablaron sin tabúes sobre las experiencias con drogas, encargándose de ensanchar las posibilidades que ofrece el arte como vehículo comunicador. Se organizaron promoviendo lazos de solidaridad a través del trabajo cooperativo, las conductas antiautoritarias, el rechazo a la representación, mediante la autogestión y la máxima horizontalidad. Sin embargo, la configuración de estereotipos, los calificativos erróneos y los anacronismos han sido muchos, desde diversas tiendas y con diferentes intenciones, lo cual no ha permitido pensar las tensiones de la época y significar en el presente las inquietudes que por aquellos años comenzaban a surgir. Estas expresiones han sido omitidas dentro del arco de resistencia a la dictadura y, por tanto, de la construcción de la memoria popular como relato histórico de los partidos políticos, de las organizaciones sociales y de los sindicatos. La historia al servicio de la política o la historia por encargo tiene como fin cohesionar a un vasto y heterogéneo movimiento nacional, omitiendo sucesos, eludiendo discusiones, olvidando conflictos, para construir un relato de conclusiones políticas sobre hechos históricos preestablecidos.

Conoceremos y profundizaremos aquellas expresiones emergentes de la subcultura en la posdictadura, concepto que difiere profundamente del de contracultura. Si bien ambos términos han sido utilizados de manera indistinta por algunos críticos culturales como Alejandro Traversoni3 y Raúl Zibechi (1997), debemos apuntar ciertas características que fundamentan diferencias. Para Abril Trigo (1997), el término contracultura mantiene vivo un maniqueísmo estructural que supone la presunción de representatividad política de aquellos que se posicionan en la vereda de enfrente y que no desestiman la posibilidad de, algún día, acceder al poder para ser parte de la hegemonía cultural y la moral dominante. Podemos ubicar dentro de la contracultura uruguaya de la transición democrática al canto popular, con su binarismo ideológico, sus símbolos, sus mártires y su memoria histórica. Su teleología filosófica y su herramienta política: la izquierda en la partidocracia. Sin embargo, cuando nos referimos a la subcultura, ahondamos en un espacio subterráneo que escapa a la dualidad bueno-malo, fascistas-revolucionarios, conservadores-progresistas, avance-retroceso.

Las expresiones artísticas que he analizado en esta investigación emergen desde espacios políticos que no intentan ser aceptados por la cultura oficial y, por tanto, no se plantean como su antítesis. Habría que recordar el artículo que Jorge Abbondanza escribió sobre el rechazo al premio Florencio Sánchez por los integrantes del Encuentro de Teatro Barrial, en 1982: «Piden a los críticos que no fabriquen un mundo sin bases, donde tan solo se trabaja en pos de una estatua y no por el hombre de nuestras calles, de nuestros barrios» (Ganduglia: 1996).

Aquí «no hay contracultura porque no hay cultura», se oía por aquellos días de los años ochenta. Lo que se comprendió luego como subcultura dionisíaca significaba una subversión contra el orden cultural dominante, además de un ajuste ideológico con la contracultura del insilio. Sin embargo, aún existen interpretaciones que continúan vinculando la escena punk rock de fines de los ochenta y todo el espectro de la subcultura como un movimiento apolítico, implantado por el imperialismo cultural y sin raíces, anti transformación social y participante de la cultura posmoderna. Esta interpretación, creada e impuesta desde una visión académica y adultocéntrica, no ha sabido reconocer la importancia de estas expresiones políticas, de enorme relevancia en la actualidad.

Debemos ser conscientes de que la historia es un campo de batalla y que, en esta lucha por recuperar la capacidad de recordar, corremos serios riesgos de terminar restaurando una particular memoria democrática, con sus héroes y sus malditos, sus fechas, sus hechos, sus explicaciones y sus intencionales olvidos. Este trabajo tiene como propósito desenterrar esa lista de «muertos e ignorados» (Baltar: 2017) que la cultura uruguaya posterga: esa generación poética, punk y neodadaísta que vino a escupirle el asado a la fiesta democrática Medina-Sanguinetti. Manifestaciones culturales y políticas que fueron repudiadas con dureza, rechazadas, luego disciplinadas y moduladas, para terminar estigmatizadas y pretendidamente olvidadas. Gabriel Peluffo, en una mesa sobre rock realizada por la revista Relaciones, en setiembre de 1987, decía: «No creo que sepan mucho quiénes somos. Sabemos más nosotros de ustedes que ustedes de nosotros […] Para mí no quedó nada claro. Me quedo con ganas de que ustedes sepan, sinceramente» (Forlán Lamarque y Couto, 1987; «Rompiendo estructuras con rock», semanario Jaque n.º 197, p. 25).