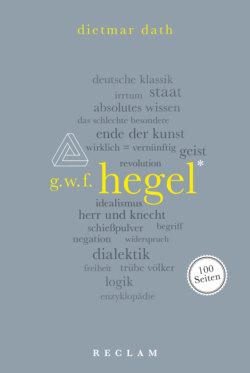

Читать книгу Hegel. 100 Seiten - Dietmar Dath, Sibylle Berg - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Ein Widerwille gegen Hegel sucht seine Gründe

ОглавлениеMein erster Versuch, Hegel zu lesen, liegt mehr als 30 Jahre zurück. Ich war ihm auf den Spuren von Marx begegnet, weil Hegel zu den Leuten gehörte, die Marx seine Lehrer nannte. Deutungen sprachen davon, Marx habe Hegel studiert und einiges von ihm übernommen, vor allem »Methodisches«, ihn aber auch kritisiert, überwunden und »vom Kopf auf die Füße gestellt«, was auch immer das heißen sollte.

Erste Lektüre ergab, dass Hegel große Stücke auf etwas hielt, das er »Vernunft« nannte. War dieser Hegel womöglich ein Aufklärer gewesen, der gegen die starre, tief ungerechte Welt des ständischen Mittelalters agitiert hatte? Dann mochte er sich als Modell für den Kampf gegen die nicht mehr adlige, sondern bürgerliche Herrschaft eignen, die das mittelalterliche Unwesen abgelöst hatte. Weiterlesen ergab, dass ich den Mann nicht politisch fortschrittlich finden konnte. Dass er in einem entwickelteren, erwachseneren Sinn tatsächlich sogar sehr fortschrittlich war, habe ich erst viel später kapiert. Hegels Verehrung für Napoleon stieß mich ab: Der war doch ein autoritärer Politiker, ein Machtmensch. Dass Hegel wusste, wie schwer es war, den Adel und sonstigen »Alb der toten Geschlechter« (Marx)7 ohne strenge und flächendeckende Maßnahmen (also ohne Napoleons Politikstil) in den Griff zu kriegen, weil Fortschritt »im Bewusstsein der Freiheit«, wie Hegel sagt8, mitunter den harten Umweg über die Beschränkung der Freiheit gewisser Feinde der Freiheit nehmen muss, ging mir nicht auf. Hegels Schreibart klang mir nach verschlungenen Verordnungen. Was er sachlich vorzubringen schien, kam mir oft geradezu empörend verrückt vor; nicht nur in der Physik, sondern auch in Kulturfragen: Die gesamte Kunst sollte etwa demnächst »enden«, was erstens unverständlich war (wie soll das aussehen, legen alle Kunstschaffenden ihr Werkzeug weg?) und zweitens der greifbaren Erfahrung einer rasant beschleunigten Ästhetisierung aller Lebensbereiche in meiner eigenen Gesellschaft, der Bundesrepublik Deutschland der 1980er Jahre, direkt widersprach.

Nicht sympathischer wurde mir der Philosoph durch seine abwertenden Urteile über nichteuropäische Geschichte und über »trübe Völker«9, denen er mit derselben Herablassung begegnete wie die stumpfsten Rechten, die ich kannte.

Am liebsten hätte ich Hegel gar nicht mehr gelesen. War Marx, der Hegel lobte, nicht doch, allen Wendungen seines Denkens ins Politische und Praktische zum Trotz, immer Grübler geblieben, schrieb er nicht auch spekulativ, oft schwer überprüfbar? Sollte ich sein Urteil über Hegel überhaupt teilen wollen?

Andererseits: Eminent praktische Personen, vom soliden Friedrich Engels bis zum Berufspolitiker Lenin, rieten dringend zur Hegel-Lektüre. Selbst der ungarische Denker Georg Lukács, der gegen jede Vergiftung des klaren Hirns stritt und in seinem Werk Die Zerstörung der Vernunft (1954) den Irrationalismus in Grund und Boden schimpfte, verehrte Hegel, ja sogar der Dichter Peter Hacks, der das Fassliche stets mit Ingrimm gegen jede Obskurität verteidigte.

Eine Weile hielt ich die Hegelliebe dieser Köpfe für eine Art Ahnenkult: Marx war nun mal Hegelfan gewesen, die Erbschaft wurde wohl weitergereicht wie Familientafelsilber. Als ich Mitte 20 war, gab mir dann jemand einen unerwarteten Hinweis: Nicht nur im Marxismus und in der bürgerlich- akademisch-feuilletonistischen Welt schätzte man den Autor der Phänomenologie des Geistes, sondern sogar da, wo Positivismus sich Trost über die Unzulänglichkeit menschlicher Sinneserfahrung in einer unvernünftigen Welt herholt, in der Mathematik.

Seit meiner Schulzeit sind die meisten Leute in meiner näheren sozialen Umwelt solche mit Neigungen, später beruflichen Verpflichtungen im Bereich der Naturwissenschaften oder anderer exakter Arbeit. Mein eigener Weg hat mich mangels nötiger Begabung woanders hingeführt. Aber die Neugier darauf und das Interesse daran, was diese Menschen beschäftigt, kann ich mir nicht abgewöhnen. So erfuhr ich davon, dass es einen Mann gibt, der einerseits zu den hellsten Köpfen der mathematischen und metamathematischen Forschung unserer Epoche gehört und andererseits Hegel den größten Respekt bezeugt, und zwar nicht in Sonntagsreden, die der philosophischen Fakultät schöne Augen machen, sondern in der Praxis. Ich meine Francis William Lawvere, der seit den 1960er Jahren wichtige Fortschritte zu mehr Klarheit über Verbindungen zwischen früher nur isoliert betrachteten Teilbereichen mathematischen Wissens ermöglicht hat. Die Loyalität, die Lawvere an seinen Lehrer Hegel bindet, ist so unumstritten, dass der Theoriehistoriker Ralf Krömer in seiner Abhandlung über die Geschichte bedeutender Teile der Gegenwartsmathematik Tool and Object (2007) von »Lawveres Hegelianismus« schreiben kann. Und Krömers russischer Kollege Andrei Rodin breitet im Traktat Axiomatic Method and Category Theory (2012) sogar ein ganzes, Lawveres Arbeit erläuterndes Kapitel über »Categorical Logic and Hegelian Dialectics« aus.

Was hat Hegel in der Metamathematik verloren? Ich werde auf diese bemerkenswerte Verbindung zwischen mathematischem Verstand einerseits und spekulativer Vernunft andererseits im Schlusskapitel dieses Büchleins noch zu sprechen kommen. Hier will ich nur festhalten, dass sie mir, als ich von ihr erfuhr, zunächst ein großes Rätsel war. Bei diesem Rätsel blieb es aber nicht, denn bald danach brachte man mir den Umstand zur Kenntnis, dass im Netz von mathematisch orientierten Fachleuten eifrig diskutiert wurde, ob und gegebenenfalls in welcher Weise das »Univalenzaxiom« des russisch-amerikanischen Mathematikers Wladimir Wojewodski sich auf Hegels schockierendes Begriffsbild der »Identität von Identität und Nichtindentität« beziehen ließ.

Wojewodski hatte in Gestalt einer schwierigen Lehre namens »Homotopietypentheorie« ein Unternehmen lanciert, das die zunehmende Computerabhängigkeit der mathematischen Beweisarbeit auf eine Grundlage stellen sollte, die Maschinen und Menschen gleichermaßen gut handhaben konnten. Der Schlüssel dazu sollte ein Axiom sein, das zwischen zwei Beziehungen von Größen eine Metabeziehung festlegte, die besagt »(A ist gleich B) ist äquivalent zu (A ist äquivalent zu B)«, ein Trick, aus dem, wenn man die komplizierten Implikationen mathematischer Äquivalenz- und Gleichheitsdefinitionen darauf anwendet, eine völlig neue Sicht darauf folgt, was das Zeichen »=« bedeutet, soll sagen: was man damit machen kann. Das Manöver ähnelt Hegels Satz davon, dass Identität zwischen Identität und Nichtidentität bestehe, vor allem darin, dass Hegel seinerzeit, wie in unserer Ära der Mathematiker Wojewodski, ein Hierarchieproblem unter Begriffen lösen wollte.

»Identität« war in einer Auseinandersetzung zwischen Hegels Kollegen Fichte und Schelling ein Wort, das mit dem Verständnis des Begriffs »Subjekt« zusammenhing, insbesondere mit dessen Vermögen, zu tun und zu denken, was es tut und denkt, ohne sich so sehr zu verändern, dass es nicht mehr dasselbe bleibt, also nicht mehr mit sich identisch ist. Bis heute gibt es verschiedene Deutungen des Subjektbegriffs im Deutschen Idealismus, je nach dessen verschiedenen Quellen.

Adorno und Robert Brandom halten bei ihren Deutungen jener Debatte dafür, deren »Subjekt« sei »die Gesellschaft«. Dass man da überhaupt etwas deuten muss, dass die Begriffe nicht einfach fix sind, dass sie sich in der Arbeit mit ihnen wandeln, verbindet den Deutschen Idealismus aber gerade in seiner dunkelsten Tiefe mit der Mathematik, in der die Bedeutung eines Wortes wie »Parallelen« oder einer Wendung wie »kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten« davon abhängt, welchen Raum man sich denkt, von wo nach wohin man darin will und so weiter.

Je mehr ich nun las und lernte, desto unerwartete Beziehungen zwischen Hegel und der ganzen übrigen Welt des Denkens ergaben sich. Das reichte vom exzentrischen Verfechter einer mehrwertigen (also nicht nur entweder-wahr-oder-falsch, sondern mehr) Wahrheitslehre Gotthard Günther, der Grundzüge einer neuen Theorie des Denkens in Hegels Logik (1933) gefunden haben wollte, bis zum »Vater der modernen japanischen Philosophie« Kitaro Nishida, dessen Denken Hegel in explizit dialektischen Grundmotiven tief verpflichtet ist.

Ich konnte Hegel nicht auf sich beruhen lassen, fand aber vieles bei ihm nach wie vor unzugänglich, nicht nur den naturwissenschaftlichen Unfug, sondern auch Passagen über seinen eigentlichen Gegenstand, die Entwicklung von Verstand und Vernunft in der Geschichte. Wie sollte ich zum Beispiel den in meiner schließlich ganz zerlesenen, mit Anmerkungen und Fragezeichen verunzierten Phänomenologie des Geistes präsentierten Gedanken begreifen, der Inhalt religiöser Vorstellungen sei »der absolute Geist«?

Es sei, stand da, wo dies behauptet wurde,

um das Aufheben dieser bloßen Form zu tun, oder vielmehr weil sie dem Bewusstsein als solchem angehört, muss ihre Wahrheit schon in den Gestaltungen desselben sich ergeben haben. – Diese Überwindung des Gegenstandes des Bewusstseins ist nicht als das einseitige zu nehmen, dass er sich als in das Selbst zurückkehrend zeigte, sondern bestimmter so, dass er sowohl als solcher sich ihm als verschwindend darstellte, als noch vielmehr, dass die Entäußerung des Selbstbewusstseins es ist, welche die Dingheit setzt, und dass diese Entäußerung nicht nur negative, sondern positive Bedeutung, sie nicht nur für uns oder an sich, sondern für es selbst hat.10

Wie bitte?