Читать книгу Thea Sternheim - Chronistin der Moderne - Dorothea Zwirner - Страница 9

Unheilvolle Dreisamkeit (1904–1906)

»Es soll keiner wagen, mir zu sagen: Du sollst!«

ОглавлениеEin Jahr ist vergangen seit der ersten Begegnung, als Carl Sternheim Anfang Februar 1904 zur Kur nach Aachen reisen muss. Was sich über Monate in temperamentvollen Briefen von ihm an Thea vorbereitet hat, bricht sich jetzt Bahn. Ein Wiedersehen im Kölner Dom-Hotel wird verabredet. Die Wiedersehensfreude soll die abwesende Ehefrau in München telefonisch miteinschließen. Ein gemeinsamer Anruf bei Eugenie von der Kabine des Hoteltelefons aus lässt die Herzen auf einmal schneller schlagen. Seine Hand auf ihrem Arm, entsteht aus der Fernverbindung schlagartig eine Nahverbindung, die Thea die Sprache verschlägt.

Umso wortreicher und drängender werden Carls Briefe, die seitdem immer häufiger aus Aachen eintreffen. Arthur hat dann längst das Haus verlassen, um seiner anwaltlichen Tätigkeit nachzugehen. Für sein berufliches Fortkommen sucht er Anschluss an die feine Gesellschaft von Düsseldorf, die Thea nicht interessiert. Sie sitzt zu Hause und liest, ordnet ihre umfangreiche Sammlung von über 5000 kunsthistorischen Reproduktionen, schreibt ein paar sehnsuchtsvolle Gedichte und weiß nicht wohin mit sich und ihren Träumen. Nur die kleine Agnes macht ihr große Freude. Das Kind mit dem Spitznamen »Putzi« beginnt langsam zu laufen und ist als erstes Enkelkind der erklärte Liebling von Theas Eltern, die sich allmählich mit der heimlichen Eheschließung ihrer rebellischen Tochter abgefunden haben. Trotz des ungeheuren Eklats überwiegen bei Georg Bauer schließlich Standesbewusstsein und Liebe seine Rechthaberei. Dem erfolgreichen Unternehmer wäre es auf Dauer unerträglich, wenn seine einzige Tochter nicht in standesgemäßen Verhältnissen lebte. Dazu gehört neben der Haushälterin eine Kinderfrau, die Thea von den anfänglichen Haushalts- und Kinderpflichten weitgehend entbinden. Aber auch ein eigenes Haus auf dem Kaiser-Wilhelm-Ring 15, nur wenige Meter von der alten Wohnung entfernt, wird in Angriff genommen. Das dreigeschossige Haus mit gotisierendem Spitzgiebel, vorspringendem Erker und Maßwerk zeugt noch in seiner heutigen Versachlichung von den großbürgerlichen Wohn- und Lebensansprüchen der Jahrhundertwende und Theas frühzeitigem Talent als Bauherrin, das sie noch viele Male unter Beweis stellen wird (Abb. 1). Vorerst füllt es sie aber nicht aus. Da kommt der Vorschlag Sternheims gerade recht, sich von einem mit ihm befreundeten, brotlosen Maler porträtieren zu lassen. Während Thea bei Friedrich von Willemoes-Suhm Porträt sitzt, kreisen ihre Gespräche um den abwesenden Initiator »wie die Motten ums Licht«. Sternheim versteht es, sich ins Spiel zu bringen, während Thea langsam ins Bild gesetzt wird. Das Bild wird alles andere als ein Kunstwerk, aber schärft Theas kritischen Blick auf sich selbst, mit dem sie sich erinnern wird:

Abb. 1: Haus am Kaiser-Wilhelm-Ring in Oberkassel

»Eines Tages erscheint er zum Wochenende in Oberkassel. Vom Verandafenster her sehe ich ihn mit Arthur aus dem Schiff steigen, die Rheinwiese durchschreiten. Plötzlich ist mir’s, als ob eine Hand in mein Herz griffe, dessen Tempo auf Sturm umzuschalten. Wie ein Gebot erschlägt mich die Leidenschaft, ich bedenke nichts mehr, werde Carls Frau.«[50]

Die Tragödie nimmt ihren Lauf. Der kreative Mann ist nicht nur Schriftsteller und Augenmensch, sondern auch noch durch und durch musikalisch. Abends wird gemeinsam musiziert, Carl singt mit einem wunderbaren Tenor, Thea begleitet ihn am Flügel, Arthur schläft erschöpft von der Arbeit ein. Thea ist auf einmal hellwach und voller Initiative. Sie beschließt, ihren schon lange geplanten Besuch bei ihrer Freundin Louisa Merck in Brüssel in die Tat umzusetzen. Seit ihrer Internatszeit liebt sie die belgische Metropole mit ihrem Grand Place und der Kathedrale St. Gudule, wo Rogier van der Weyden begraben liegt. Sie liebt die Malerei der frühen Niederländer und die Literatur der belgischen Symbolisten, Maeterlinck und Verhaeren, überhaupt die französische Sprache und Kultur. Ihr Blick aus dem Zugfenster gleitet über die vorbeiziehende Landschaft, die aufbrechenden Felder, das erste Frühlingsgrün, und ihre Vorfreude wächst. Auf halber Strecke in Aachen steigt Carl Sternheim zu ihr in den Zug. Losgelöst von Ehepartnern und Alltagswirklichkeit scheint der Widerspruch zwischen Schicksal und freiem Willen vorübergehend außer Kraft gesetzt. Einspruch werden andere erheben. Sie wohnen im Grand Hotel auf dem Boulevard Anspach, keine fünf Gehminuten vom Grand Place mit dem gotischen Rathaus entfernt. Als Thea zurück nach Düsseldorf fährt, ist sie schwanger.

Frisch kuriert wird Carl regelmäßiger Gast bei Löwensteins in Oberkassel. Am 1. April feiert man dort seinen Geburtstag, zu dem sich kurzfristig auch Eugenie aus München ankündigt. Es ist Karfreitag, aber auch ohne dieses dunkle Vorzeichen erfasst die eifersüchtige Ehefrau die unheilvolle Situation mit einem Blick. Es kommt zum Eklat, und die Ereignisse überschlagen sich im Stil eines Groschenromans: Der betrogene Ehemann droht, sich oder den Ehebrechern Gewalt anzutun, Carls Vater wird aus Berlin herbeitelegrafiert, Thea flieht zu ihren Freunden nach Neuss. Der Geschäftsmann Sternheim senior will seinem Sohn den Monatswechsel streichen und zeigt der verheirateten Geliebten die kalte Schulter, solange er noch nicht um deren wohlhabende Herkunft weiß. Ohne wirtschaftliche Unterstützung kommt für Carl eine Scheidung nicht in Frage, und auch Thea wagt ihren Eltern nach dem ersten Eheskandal kein weiteres Drama zuzumuten. Sie sieht keinen Ausweg, besorgt sich Schlaftabletten und schreibt einen Abschiedsbrief. Doch die ihr ergebene Kinderfrau, Dora Paradies, bricht den Schreibtisch auf, findet den Brief und alarmiert den wütenden Ehemann. Angesichts dieser Verzweiflung bleibt Arthur nichts anderes übrig, als einzulenken, mehr noch, in den Monaten Mai und Juni kommt es sogar zu einem harmonischen Einvernehmen zwischen Thea, Arthur und Carl. Letzterer wohnt im renommierten Hotel Dreesen in Rüngsdorf bei Bad Godesberg mit Blick über den Rhein und das Siebengebirge, kommt aber übers Wochenende nach Oberkassel. Im Rausch seines Liebesglücks beginnt er dort sein dramatisches Gedicht Ulrich und Brigitte zu schreiben, das er Thea widmen wird. In dem neuromantischen Liebesdrama über eine vermeintliche Geschwisterliebe, die sich erst im inzestuösen Vollzug als glücklicher Irrtum herausstellt, sucht Sternheim die der menschlichen Freiheit durch bürgerliche Regeln und Konventionen gesetzten Schranken zu überwinden. Es ist nicht schwer zu erraten, auf wen sich Ulrichs alias Sternheims schrankenlose Hoffnung im dritten Aufzug der zweiten Szene richtet:

in diesem Augenblick

füllt uns beide, dich und mich,

überwältigend der Gedanke,

der uns die Besinnung raubt:

plötzlich fiele jede Schranke,

was wir wollen, wär erlaubt.[51]

In diesem Augenblick scheint sich zumindest auf Arthurs Seite die Ehe-Schranke zu lockern, und manches Wollen wird, wenn auch nicht erlaubt, so doch geduldet, allzumal Thea unter Schwangerschaftsbeschwerden leidet und viel liegen muss. Bei gemeinsamen Ausflügen ruht sie sich auf den Rheinwiesen aus, an Arthurs Schulter gelehnt, Carls Kopf in ihrem Schoß liegend. In seliger Dreieinigkeit zieht Carl sogar in der zweiten Junihälfte nach Oberkassel, wo eine Reise der beiden Männer in das Sternheim’sche Sommerdomizil nach Tabarz im Thüringer Wald für Mitte Juli geplant wird. Mit dieser Reise beginnt für die Liebenden jedoch eine unabsehbare Zeit der Trennung, der die Nachwelt einen der aufregendsten Liebesbriefwechsel der Literaturgeschichte verdankt. Knapp 500 erhaltene Liebesbriefe aus zweieinhalb Jahren belegen bis auf wenige Unterbrechungen fast Tag für Tag den Beginn einer verhängnisvollen Affäre.[52] Immer wieder müssen postlagernde Schleichwege und vertrauenswürdige Hintermänner gefunden werden, um den heimlichen Briefwechsel aufrechtzuerhalten und noch heimlichere Treffen zu arrangieren. Im Strudel der Ereignisse wechseln Liebesbeteuerungen und verzweifelte Sehnsucht mit Betrachtungen über Literatur, Kunst und Philosophie. Aber im Zentrum des Strudels, der Thea und Carl wie eine Urgewalt erfasst, befindet sich ein Drittes, um das beide gleichermaßen kreisen: Sternheims Werk.

Kaum angekommen in Thüringen, schreibt Sternheim am 19. Juli 1904 vom Hotel Weißer Hirsch an seine geliebte Thea:

»Alles was in diesen Tagen kaleidoskopartig vorbeigegangen ist an mir, verbleicht vor der überwältigenden Erkenntnis gestern Abend im Bett: ich erkannte, daß ich auf Erden nur einen Verwandten besitze, der mir alles ersetzt. Dich.

[…] Dies ist nun ganz wahrhaftig der Wendepunkt meines Lebens gewesen. Mein Gott, wo war ich hingeraten! Ich hatte mich ja vollständig verloren und habe mich wieder, ganz und gar. Ich fühle mich durch Dich. Durch Dich einzig, [aber] Du hast mich gelehrt, an mich [zu] glauben, weil Du an mich glaubtest. Ein Wunder ist geschehen. Ein köstliches. Und ich bin glücklich.«[53]

Niemand kann einen unbekannten Dichter so glücklich machen wie eine liebende Frau, die an sein Talent glaubt. Die Seelenverwandte antwortet tags darauf aus ihrem Kölner Elternhaus am Hansaring, wo sich die Schwangere während der heißen Sommerzeit besser aufgehoben fühlt:

»[…] Du mein geliebtes Menschenkind, mußt mir immer bleiben, verstehst Du, und wie’s auch kommt Carl, für Dich ist ein grenzenloser Platz in meinem Innern, und Du magst kommen wie Du willst, als Mann oder Freund oder als einer der müde ist – immer und immer mach’ ich Dir auf und kann Dir sein, was Du willst: auch Mütterchen und Schwester. Du verstehst mich. Ich habe Dich lieb. Daran liegts und daran hängt alles.

[…] Ach – und Dein Kind, Dein Stück. Ich denke viel an Deine Arbeit, mit einer unnennbaren Zärtlichkeit. […] Und sie gleicht Dir Carl und ist doch anders wie Du; Dein Bestes und Dein Innerstes und das was göttlich in Dir ist. – Deine liebe, liebe Arbeit.

[…] Und denke Dir, ich glaube, daß Du und ich nun auf dem rechten [Weg] sind. Weil wir das Göttliche gefunden haben: das Ewige: Deine Kunst und mein Kind.

So eng verwandt ist sich beides, daß es sich gar nicht zu trennen vermag. Und birgt das Höchste in sich.«[54]

Von Anfang an unterscheidet Thea den Künstler von seinem Werk. Sie liebt nicht das Werk wegen seines Schöpfers, sondern sie liebt den Schöpfer wegen seines Werks. Und sie liebt ihn wegen des werdenden Kindes. Seine Kunst und ihr Kind – beides sind seine Geschöpfe. Sie ist die Empfangende.

Derweil reist Arthur weiter nach München, wo er sich mit Eugenie trifft und zu berichten weiß, dass diese versöhnlich sei und nichts gegen die Korrespondenz zwischen Thea und Carl einzuwenden habe. Sogar ein paar gemeinsame Tage in der Sommerfrische Thüringens scheinen vorübergehend möglich, doch der Schein trügt. Schon wenig später kolportiert Arthur Gerüchte über Carls früheres Verhältnis zu dessen Schwester Edith, um den Nebenbuhler zu diskreditieren. Carl reagiert in einer Weise empört über diese Verleumdung, dass die angebliche »Wälsungenepisode« an Glaubwürdigkeit gewinnt. Es kommt zum erneuten Zerwürfnis zwischen Arthur und Carl, während Thea immer wieder zu Güte und Versöhnung mahnt. Sie weiß noch nichts von den ungeheuerlichen Anschuldigungen und will auch gar nichts davon wissen, denn sie ist mit dem Abschreiben von Ulrich und Brigitte und ihrer langsam sichtbar werdenden Schwangerschaft vollkommen ausgefüllt. Auch muss sie den Fortgang der Bauarbeiten in Düsseldorf überwachen, was eine günstige Gelegenheit für ein heimliches Treffen mit Carl Ende Juli bietet. Doch »über der zerreißenden Seligkeit, die ich an Carls Herzen empfinde, hängt Unheil. Kommt die Rede auf Carls und Arthurs Thüringer Reise, verfällt Sternheim in Kriegsstimmung. Irgendetwas muß vorgefallen sein, das mir verheimlicht wird.«[55]

Kurz darauf erfährt Thea von dem Inzest-Gerücht, das Carl weit von sich weist. Unbeirrt richtet sich ihre innere Ablehnung vielmehr gegen den Intriganten als gegen den Angeklagten.

Mit Arthurs Rückkehr nach Düsseldorf breitet sich ein erdrückendes Schweigen zwischen ihm und Thea aus. Glücklicherweise kommt ihre alte Freundin und Klavierlehrerin Louisa Merck aus Brüssel zu Besuch, die das unüberhörbare Schweigen mit ihrem Klavierspiel übertönt.

Unterdessen reist Carl nach Bayern an den Walchensee, um dort seine Frau zu treffen, die sich zwischenzeitlich auch einen neuen Freund namens Robert Douglas zugelegt hat. Angesichts dieser veränderten Konstellation führt Carl sich und Thea die Unterschiede zwischen ihr und seiner Frau deutlich vor Augen:

»[…] Sie ist kein geringerer Geist als Du. Nur hat sie ihre Stärke nach der andern Seite. Sie entbehrt absolut Deiner Phantasie und besitzt eine für Frauen unglaubliche Logik, Denkstärke. Und das ist ihr Unglück. Gerade Deine starke Vorstellungskraft ist, was mich in Banden schlägt; das Märchen das in Deinen Augen, in Deinen Worten und noch wo anders ist. Du nährst meine Einbildungskraft, sie lähmt sie, sie beweist mir, daß ich ein schlechter Mensch sei Du machst mich glauben, ich sei ein Gott. Wo muß da der Erfolg sein? Was bringt mich weiter.«[56]

Sosehr Carl in Theas Fantasie und Vorstellungskraft ein wesentliches Merkmal ihrer Persönlichkeit erkennt und liebt, so wenig liebt er sie um ihrer selbst willen, sondern in Hinblick auf sein dichterisches Fortkommen. Damit hat Thea gar kein Problem, denn seine Arbeit geht ihr über alles. Umso drängender wird für Carl, der mit Eugenie und Douglas nach Feldafing am Starnberger See weitergezogen ist, die Entscheidung:

»[…] Wenn ich über Wochen oder Monaten einsam stehe und auch das ist gewiß[:] Dann kommt an Dich doch die Entscheidung heran. Dann mußt Du wählen, oder er muß nachgeben, oder –

Denn ein Heim will ich auf der Welt, einen Schooß in dem ich ausruhen kann wie jeder Bettler! Und wenn ich nichts als ein simpler Mensch wäre.«[57]

Carl Sternheim ist jedoch alles andere als ein simpler Mensch und scheut sich auch nicht, dies auszusprechen. Die Sehnsucht nach häuslicher Geborgenheit wird für ihn umso dringlicher, seit ihn sein Vater zur Scheidung von Eugenie drängt. Unabhängig von dem komplizierten Bindungsgeflecht kommt für Thea eine Scheidung von Arthur kaum, eine Ehe mit Carl indes überhaupt nicht in Frage. Ihr geht es nicht um die Verwirklichung ihres persönlichen Liebesglücks, schon gar nicht auf Kosten anderer, sondern um die Verwirklichung von Sternheims dichterischem Talent.

»[…] Deine Kinder sollen noch in diesem Jahre über die Bretter gehen. Sieh mal, so müßt’ es kommen, daß wenn ich im Januar zum ersten Mal ausgehe, nach dem Kindchen, ich zu Deinen Kindern gehen könnte. – Vielleicht wird es.

Und wie werden sie es geben? Ob sie nicht anders und schöner und reiner in unseren Träumen leben? Ulrich – Brigitte. Ach Du! Ich habe alles miterträumt in jener Zeit, alles war Traum, Traum war es, daß ich Dich fand, im Traume gingst Du, als Du an Deinem Stücke schriebst – hat wohl je eine Frau so mit Dir geträumt? Keine, keine. Nicht so. Und seltsam Geliebter, der Traum ging so tief und so weit, daß ich noch nicht davon erwacht bin. Und will nicht erwachen! […]«[58]

Vielleicht ahnt Thea bereits, dass Traum und Wirklichkeit an Carls Seite erheblich voneinander abweichen können. Sie will im Leben keine Kompromisse eingehen und kann Halbheiten nicht ertragen. Wenn sie einen Autor für sich entdeckt, wie gerade Christian Friedrich Hebbel, dann liest sie nicht ein Buch, sondern seine sämtlichen Werke. Und sie will nicht nur andächtig bewundern, sondern ihrer Bewunderung Ausdruck verleihen. In der aktuellen Auguste-Rodin-Ausstellung in Düsseldorf lässt sie es nicht bei ihrer Begeisterung bewenden, sondern schreibt dem verehrten Künstler einen emphatischen Brief, den dieser dankbar erwidert. Ganz besonders ist sie von einer Skulptur hingerissen, die die männliche Anbetung des ewig Weiblichen in ihrer ganzen Ambivalenz zwischen Eroberung und Erhöhung zeigt. Das ewige Idol von 1889 reagiert von seiner erhöhten Pose aus nicht weniger ambivalent mit einer zurückgelehnten Haltung zwischen Verführung und Verweigerung, die Thea wohl vertraut ist. Auch Carl hält Rodin für den bedeutendsten aller lebenden Künstler. Mit dieser Meinung stehen er und Thea freilich nicht allein, zumindest nicht unter den aufgeschlossenen Kunstliebhabern, gehört doch Rodin seit der Jahrhundertwende zu den wenigen schon zu Lebzeiten verehrten Künstlern.[59] Mit seiner Ausstellungstour 1904 durch sieben Städte Deutschlands hat er das progressive Kunstpublikum im Sturm erobert, was jedoch den Weimarer Kunstskandal um einige seiner erotischen Zeichnungen zwei Jahre später nicht verhindern wird.

Während sich Carl in Dresden und Berlin nach Aufführungsmöglichkeiten und Schauspielern für sein neustes Stück umsieht, steht für Familie Löwenstein der Umzug ins neue Haus bevor, der vorübergehend einen Hotelaufenthalt im Breidenbacher Hof nötig macht. Als Thea in der Hotellobby ihren Mann mit einem alten Regimentskameraden und Eugenies Bruder Arthur Hauth antrifft, schwant ihr bereits neues Unheil. Sollte ihr heimliches Treffen mit Carl Ende September doch entdeckt worden sein? Es kommt erneut zu heftigen Auseinandersetzungen mit Arthur, der jeglichen Kontakt zu Carl unterbinden will. In Thea reift der Plan heran, sich langfristig von Arthur zu trennen, dem sie wohl oder übel ihr Erstgeborenes überlassen müsste, während ihr das ungeborene Kind Sternheims bliebe. Ohne dabei an eine Heirat mit Carl zu denken, weiß dieser nur zu gut, wie er seine Geliebte unter Druck setzen kann, indem er an ihren Widerstandsgeist appelliert:

»[…] Ich sehe ja viel tiefer als Du. Es kommt alles, wie sie es wollen, langsam, aber es kommt. Kann garnicht anders sein. Du denkst: wartet nur, wenn meine Zeit kommt! Sie aber sagen sich: kein Mensch noch hat dem nivellierenden besänftigendem Einfluß der Zeit widerstanden. Auch Du nicht. Die Verzweiflung legt sich. Das Kind kommt. Du wächst fest an die neuen Räume. Das Kind spielt dort. Die Kinder spielen dort. Neue Eindrücke. Das Alte muß verblassen, muß. Lieber Engel – muß, ich bin nicht bitter, garnicht, im Gegenteil; so mußte alles werden, so muß alles werden. Denn Du bist besiegt. Der Respekt vor Deinem Widerstande dahin. Darum war ich damals so außer mir, als Du besiegt wurdest. Heute nicht mehr. Damals verstandest Du mich nicht.

[…] Wenn Dein Mann Dich tötlich verletzt hat, geh von ihm, ohne von mir zu sprechen. Er ist der Grund, nicht ich. Schaffe Dir Achtung, die Du verloren hast.«[60]

Auch wenn Carl nicht der Grund für Theas Eheprobleme ist, hat er gleich mehrere Gründe, warum er sie heiraten will, nicht zuletzt wirtschaftliche. Noch gelingt es ihm, seinen Vater im Glauben an eine Scheidung von Eugenie zu halten, um weiterhin von ihm finanziert zu werden. Als dieser den Schwindel jedoch aufdeckt, versagt er seinem Sohn jegliche Unterstützung. Ohne feste Bleibe und Einkommen ist er auf Theas heimliche Hilfe angewiesen, die ihm ab Oktober 1904 monatlich 150 Mark zukommen lässt, die Hälfte dessen, was ihr zur Verfügung steht. Da für ihn als Schriftsteller ein gewöhnlicher Broterwerb nicht in Frage kommt, bemüht er sich immerhin mit seinem Schulfreund Walter Schütt, einem Komponisten und Kapellmeister, in die Leitung des Elberfelder Theaters einzutreten. Da Thea ihm jedoch die dafür notwendige Beteiligung von 25.000 Mark nicht vorstrecken kann, scheitert die Elberfelder Unternehmung.

Zwischen Arthur und Thea wächst die Distanz. Während sich Arthur in den Gemeinderat wählen lässt und abends häufiger ausgeht, zieht sich Thea mehr und mehr in ihre Traumwelt und Häuslichkeit zurück. Nicht nur innerlich, sondern auch vom Bett sind die Eheleute Löwenstein mittlerweile getrennt.

Immer mehr Zeit verbringt Thea in ihrem Erkerzimmer am Schreibtisch. Täglich gehen die sehnlichsten Liebesbriefe zwischen Oberkassel und München hin und her. Der Dichter versteht sich darauf, seine Muse nicht nur mit immer neuen Liebesbekundungen, sondern auch mit Gedichten, Kunstbetrachtungen und Reflexionen über das Theater zu verführen. Die Verführte kann mithalten, wird zum »hallenden Echo seiner tiefsten Empfindungen«, das sich nicht im Nachklang erschöpft, sondern immer neue Klangvariationen anstimmt. Mit jedem Brief steigern sich die Liebenden in schwindelerregende Tonhöhen, in denen die Luft zum Atmen immer dünner wird.

Thea leidet zunehmend unter dem Doppelleben, das sie tagtäglich zwischen dem prosaischen Ehealltag mit Arthur und dem literarischen Traumzustand mit Carl hin- und herreißt. Doch niemals will sie das ideale Traumgebilde den Risiken einer realen Ehe aussetzen: »[…] – Ja, kommen müßtest Du. Kommen. Und dann wieder gehen. Und wiederkommen, immer wiederkommen. Mein Feiertag sollst Du sein, mein Bestes. Aber keine Ehe – niemals eine Ehe mit Dir, damit der Traum zerbräche! Jesus, wenn der Traum zerbräche, wäre ich auch zerbrochen.«[61]

Kommen und Gehen, aber nicht Bleiben; Dichtung und Wahrheit, aber nicht Wirklichkeit – das ist Theas utopische Zukunftsvision. Weiter kann sie im Moment nicht denken.

Die Tage werden kürzer, und wieder wird der heimliche Briefwechsel von Eugenie entdeckt. An einem trüben Novembertag verliert die betrogene Ehefrau die Beherrschung und macht ihrem Mann auf offener Straße eine dramatische Szene, schreit, weint, tobt und fleht. Die Scheidung wird nun unausweichlich, die neue Bindung zur göttlichen Fügung.

»[…] Weil in Dein Leben eine große Mission gekommen ist mit mir, und weil es schon goldene Früchte getragen hat und ein Baum des ewigen Lebens heißt: Du und ich.

Heiland im Himmel ich ruf es Dir zu: Thea und ich sind ein Wunder, eine Gnade, der Erde gegeben, ihre Schönheiten, ihre Ewigkeiten zu vermehren. Zurück alles! Gottesfrevel, uns zu stören. Du und ich, das ist über allen Menschen und über jedem Christentum!«[62]

Was bei Carl in seiner Vermessenheit an Erotomanie und Selbstverherrlichung reicht, markiert für Theas Christentum eine Schmerzgrenze, an der sich die beiden Liebenden immer wieder wund reiben werden. Doch wo genau diese Grenze zwischen irdischer und himmlischer Liebe, Kunst und Leben, Genie und Wahnsinn verläuft, muss erst noch geklärt werden.

Erst einmal steht Theas Geburtstag vor der Tür, und Carl weiß der 21-Jährigen mit seinem Lob für ihr Gedicht Laß nur den wilden Winterwind auch aus der Ferne das schönste Geschenk zu machen. Das als erster Eintrag in ihr Tagebuch aufgenommene Gedicht von 1903, das den romantischen Märchenschatz am knisternden Kamin beschwört, findet großen Beifall auch bei Sternheims Freunden und soll von Walter Schütt vertont werden. Ein wenig gönnerhaft schreibt Carl an Thea: »Alles bedeutende Menschen – war jeder einig, daß Du eine geborene Dichterin, daß Du – bei Zucht und Arbeit – eine große Lyrikerin bist.«[63]

Das Jahr 1904 geht zu Ende ohne Briefverkehr, der wohl aus Vorsicht für vier Monate unterbrochen bleibt, aber auch ohne Klärung der Verhältnisse. Insbesondere die Vaterschaft des Kindes, das unter dem Namen Löwenstein geboren wird, bleibt Theas Geheimnis. Drei Tage vor der Geburt am 7. Januar 1905 schreibt Thea ihren ersten Eintrag ins Tagebuch, das sie zunächst noch unregelmäßig, dann aber mit wenigen Unterbrechungen fast täglich bis zu ihrem Lebensende führen wird:

»Ich fühle, dass es sich erfüllen wird. Nur noch Tage und ich werde sehr glücklich oder sehr unglücklich sein. Vielleicht beides; denn ich bin doch so allein mit diesem Kinde. Oder ob der süsse Begriff ›Mutterschaft‹ mich auch von dieser Sehnsucht und diesem Einsamsein erlöst?

Gebenedeite Zeit der Menschwerdung, die die Liebe heiligt. Ich liebe dich und mein Verlangen kennt keine Grenzen. Die Welt um mich stirbt und du allein bist lebendig. Du kommst und ich empfinde mein Dasein vertausendfacht, erhoben – du gehst, und in mir ist eine schreckliche Leere. Da suche ich Dich! Da will ich ein Mittel finden gegen diese unbarmherzige Liebe, die mich zu Grunde richtet. Und siehe da, ich finde das Mittel. Du Mann, ich Weib!

Und dann und dann.

Ich lege meinen Leib hin und mache Dir meine Seele auf, damit Du von ihnen Besitz nehmen mögest und Einzug halten. Und Du kommst und fliessest über und fliesst hinein und Dein Blut vereinigt sich mit meinem Blute. Da wird das Kind.

Unter meinem Herzen wächst das Kind und regt sich. Es hat Arme und Beinchen, einen Mund, so wie Du und ich. Neues Leben entstand aus innigster Vereinigung. – […]«[64]

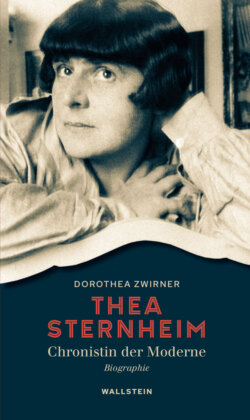

Abb. 2: Thea Sternheim mit Mopsa in Oberkassel, 1905

Am 10. Januar 1905 bringt Thea ihre zweite Tochter zur Welt, der sie den Namen Dorothea Elisabeth gibt (Abb. 2). Die kleine Dorothea, die schon bald nur noch Mopsa oder Moiby genannt wird, ist das Geschenk des göttlichen Mannes, das ersehnte Gottesgeschenk, das den mütterlichen Rufnamen vervollständigt. Anders als bei Agnes kann Thea ihre zweite Tochter selber stillen und geht ganz in ihrer Mutterschaft auf, die sie über die ausbleibenden Nachrichten des Erzeugers hinwegtrösten muss. Ob er überhaupt von der Geburt erfahren hat und ob Arthur etwas von dem Kuckuckskind ahnt? Erst zwei Monate nach der Geburt erhält Thea von Walter Schütt Nachricht über Carl, der sich seit Mitte Februar erneut in einem Sanatorium in Bad Schandau befindet. Der zehnwöchige Aufenthalt in der Sächsischen Schweiz wird nur einer von zahlreichen Kuraufenthalten sein, die seit Ende des 19. Jahrhunderts mehr und mehr in Mode gekommen sind und von Sternheims labiler Gesundheit zeugen. Neben seiner Nervenschwäche pflegt Carl aber noch eine andere Schwäche, die er wohl eher als Stärke empfindet. Seine Schwäche für das weibliche Geschlecht ist sogar so stark, dass der von seiner Ehefrau und seiner Geliebten getrennt lebende Mann sich eine neue Freundin, Rahel Herman, zugelegt hat, von der er Thea voller Begeisterung und bar jedes Schuldbewusstseins berichtet. Was Thea in ihren Briefen Carl gegenüber kaum zu erkennen gibt, hinterlässt im Rückblick einen bitteren Beigeschmack:

»Überhaupt hat sich zwischen uns viel geändert. Während das schwerwiegende Stadium der Liebe, die Mutterschaft mich meiner Natur noch fester verankerte, haben die Ereignisse Carl noch weiter entwurzelt. Einmal der Zuchtrute Eugenchens entronnen, wehrt er sich, in die alte Abhängigkeit zurückzukehren. Er durchreist Deutschland, erwägt, sich selbständig zu machen. Unfähig, einsam zu bleiben, hat er sich in Schandau mit einem Rechtsanwalt Benndorf befreundet, auch Ausschau nach einer neuen Freundin gehalten, im Februar Rahel Herman, mit der er jetzt ein Verhältnis unterhält, bei einer Bahnfahrt entdeckt. Er teilt mir das alles so selbstverständlich mit, wie man Alltägliches mitteilt.«[65]

Wie muss sich eine junge Mutter fühlen, deren ungeliebter Mann nicht der Kindsvater ist, während ebendieser nichts von sich hören lässt und bereits eine neue Geliebte hat? Thea unterdrückt jedes Gefühl der Enttäuschung und Verletzung, allzumal sie ja selber nicht bereit ist, Carls rechtmäßige Ehefrau zu werden. Sie tröstet sich mit ihrem Kind und mit ihrem Schreiben, hüllt sich förmlich ein in ihre Mutterliebe und Schreiblust, die ihr zum Liebes- und Lustersatz werden. Ganz allmählich gewinnt sie etwas von ihrer inneren Unabhängigkeit und Stärke zurück, auf die sie sich immer wieder zurückgeworfen sieht. So schreibt sie am 13. März 1904 nur einen kurzen Eintrag in ihr Tagebuch, der wie die Unabhängigkeitserklärung ihres Lebens klingt: »Ich gehöre keinem Menschen an. Ich gehöre mir! Ich verschenke mich, aber ich kann mich keinem verpflichten. Es soll keiner wagen, mir zu sagen: Du sollst!«[66]

Weder Carl noch Arthur noch ihre Eltern – kein Mensch und keine Macht der Welt sollen über sie bestimmen. Dieser starke Unabhängigkeitsdrang zeichnet Thea schon seit ihrer Kindheit aus, in der sie sich weniger in der elterlichen als in der göttlichen Liebe geborgen fühlt. Die Loslösung vom Elternhaus ist mit dem jähen Bruch ihrer überstürzten Heirat längst vollzogen, als Theas Mutter kurz nach der Geburt ihres zweiten Enkelkindes schwer erkrankt. Oft reist Thea nun nach Köln, um an ihrem Krankenbett zu sitzen. Zum ersten Mal sieht sie ihre Mutter weinen, empfindet voller Mitgefühl den ewigen Kreislauf von Werden und Vergehen und steht doch vor einer Fremden:

»[…] Ich habe niemals eine Mutter gehabt. – Mein ganzes Leben wäre anders geworden wenn ich eine Mutter gehabt hätte. Das empfinde ich jetzt doppelt, wo sie krank ist. Aber auch nicht das geringste Band. Ihr Leiden rührt mich wie mich eines jeden Menschen Leiden rühren würde. Aber wenn ich mir denke: da liegt eine die mich so geliebt, wie ich die Kinder liebe, das Kind, – Gott Du! Und mein Vater. Und alle die. Wie mir das alles fremd ist.«[67]

Thea folgt ihrem inneren Kompass, der sie als Mutter von zwei Kindern an der Ehe mit Arthur festhalten lässt. Rührend kümmert er sich um das Neugeborene, das er als sein eigenes Kind anzusehen scheint. Und doch beschleichen Thea immer wieder leise Zweifel, da die Ähnlichkeit zwischen der kleinen Dorothea und Carl zunehmend augenfällig wird. Arthurs väterliche Fürsorge lässt Thea ihre ehelichen Pflichten wiederaufnehmen, aber die von Pflicht- und Verantwortungsgefühl getragene Verbindung führt immer wieder zu Auseinandersetzungen. Während Arthur sich im Düsseldorfer Gesellschaftsleben engagiert, in den Gemeinderat wählen lässt, dem Verschönerungsverein beitritt und die Schillerfeier mitgestaltet, korrespondiert Thea mit Carl über Goethe, Heine, Storm, Wilde, Botticelli, Dürer und Rodin, schreibt sein neuestes Stück Vom König und der Königin ins Reine. Arthurs Philistertum und Theas Phantasie gehören unterschiedlichen Welten an. Zunehmend driften ihre Auffassungen über das Eheleben auseinander. Theas Ideal einer reinen und freien Liebe lässt sich mit Arthurs bürgerlichen Moralvorstellungen, die sie sogar mit den tabuisierten Konventionen von Prostitution und Katholizismus vergleicht, nicht mehr in Einklang bringen.

In ihrem Idealismus sehnt sich Thea sogar danach, ihre alte Freundschaft zu Eugenie wiederaufzunehmen, die mittlerweile getrennt von Carl mit ihrem Sohn Carlhans ebenfalls in Oberkassel wohnt. Trotz anfänglicher Distanz kommt es ab April zu einer Annäherung. Zu viel verbindet die beiden Frauen seit ihrer Schulzeit, aber vor allem die Liebe zu demselben Mann. Nur weiß Eugenie nicht, dass die kleine Dorothea die Halbschwester ihres Sohnes Carlhans ist. Oder weiß sie es doch? Wie Thea jetzt erst erfährt, ist Arthur offenbar durch einen abgefangenen Brief bereits seit November im Bilde. Zum Glück ist er für fünf Wochen auf einer Reserveübung, so dass Thea sich ganz ohne die üblichen Vor- und Rücksichten ihrem brieflichen Liebesleben hingeben kann.

Ein Jahr ist vergangen seit Carl und Thea ein Liebespaar geworden sind. Wieder ist es Frühling, und bei jedem lauen Luftzug steigen Erinnerungen auf. Die ersten Weidenkätzchen und Forsythien säumen die Uferpromenade, von der aus man in das Erkerfenster der alten Erdgeschosswohnung hineinsehen kann, hinter dem so viele verflossene Stunden der Zärtlichkeit liegen. Wenn es schon keine gemeinsame Gegenwart oder Zukunft gibt, so gibt es doch wenigstens diese Vergangenheit, die Thea nicht müde wird in ihren Briefen heraufzubeschwören. In die verklärten Liebesbeschwörungen schleicht sich mitunter aber auch ein neuer Ton bei Thea ein, an der das vergangene Jahr nicht spurlos vorübergegangen ist. Auf das Stadium der Verklärung folgt das Stadium der Klarheit, das in ihrer Liebe zu Carls Dichtergenie nun auch seine Schwächen und Fehler miteinschließt. »[…] Ich bin wirklich der einzige Mensch der Dich liebt. Dich. Nicht das oder dies; aber Dich Dich, so wie Du kommst, so wie Du da bist. Auch Deine Fehler. Auch Deine Kleinlichkeiten. Auch daß Du brutal bist. Auch Deine sogenannten Hinterthürchen. (Das Vorderthürchen aber auch!) Und ich glaube, daß wirkliche Liebe so beschaffen sein muß. Grade so.«[68]

Zu jedem Hintertürchen findet Thea das Vordertürchen, jede Anklage wird in eine Verteidigung gewendet, die sie nach innen wie nach außen und für Carl sogar in fingierter Rede mit komödiantischem Talent vertritt:

»[…] Denn das einer Sternheim heißt und frech sein kann und unverschämt und zuweilen wie ein Fatzke aussieht und lügen kann wie gedruckt (kennen Sie die Geschichte von der Jagd und die Geschichte von der Dame die im Wagen saß, und als ein anderer Wagen vorbeikam usw.?) und so unzufrieden sein kann und so rote Westen tragen – Sich nebenbei herumtreibt – sich mit Gott und aller Welt herumtreibt – – liebe Frau Bassermann, das ist sicherlich kein Verdienst. – Aber das einer Ulrich u. B. schreibt und den Judas und vom König das Stück und ein Kind macht, das Augen hat, die mir ein Inbegriff aller Zärtlichkeiten bedeuten – und daß er vor einem Kunstwerk steht und man nicht weiß, was schöner ist: das Kunstwerk oder der Eindruck, den es auf diese menschliche Seele macht – sehn Sie das ist der Grund. Daran liegt’s. Daran.«[69]

Mit Charme und Witz versteht es Thea, dem Schwerenöter und Aufschneider Sternheim seine Schwächen vor Augen zu führen, die sie in einer dialektischen Volte als Kehrseite seiner Stärken begreift. Es ist das Wesen des Künstlers, das sie magisch anzieht und das sie später in ihrem Tagebuch mit unbestechlichem Urteil noch in zahllosen Begegnungen und Beispielen zu ergründen sucht. Ein guter Künstler weiß Kritik zu schätzen, solange sie zutreffend, überraschend und wohlwollend ist. Darin wird Thea Meisterschaft erlangen.

Seit Theas Entbindung geht Carl mit einem neuen Drama schwanger, das seinem Naturell entgegenkommt. Es ist dem legendären Frauenhelden Don Juan Tenorio gewidmet, den Sternheim mit dem gleichnamigen Sohn Karls V., Don Juan d’Austria, zusammenführt. Thea arbeitet ihrem Don Juan zu, indem sie historische Werke liest und für ihn exzerpiert. Sie begeistert sich für den Sagenstoff, spart aber auch nicht mit deutlicher Kritik an seinen ersten Entwürfen, die zwischen den Zeilen dem Don Juan Sternheim gelten. In der Verbindung des Archetyps aller Frauenhelden mit der historischen Figur entwickelt sich Sternheims Titelheld jedoch vom hemmungslosen Lüstling im ersten Teil der Tragödie zum ruhmreichen General im zweiten Teil. Seine Liebe zu Maria, die das zentrale Motiv des Stückes bildet, verwandelt sich dadurch aus leidenschaftlichen Anfängen zur idealistischen Vollendung. Damit ist Thea zufrieden. Je mehr sie Carl zuarbeitet und ihr eigenes Urteil schärft, desto mehr gewinnt sie an Eigenständigkeit und träumt sogar insgeheim wieder von einer eigenen Theaterkarriere. Das gerade von Gustav Lindemann und Louise Dumont gegründete private Schauspielhaus in Düsseldorf beeindruckt Thea in seiner avantgardistisch reformerischen Ausrichtung.

Was sich für Thea nur im Briefverkehr und in ehrgeizigen Träumen verwirklichen lässt, lebt sie in ihrer hingebungsvollen Liebe zu den Kindern, besonders zu der kleinen Moiby, aus. Noch immer hat Carl sein Töchterchen nicht gesehen. Stattdessen reist er rastlos durch das ganze Land auf der Suche nach Anerkennung und Unterstützung für seine Arbeit. Als Arthur Ende August zu den Wagnerfestspielen nach München fährt, bietet sich nach fast einem Jahr endlich wieder die Gelegenheit für ein heimliches Treffen am 30. /31. August 1905. Zu viel Zeit ist vergangen, und zu viele Erwartungen lasten auf dem ersehnten Wiedersehen, um dem Ansturm der Gefühle auch nur annähernd gerecht werden zu können. Thea gelingt es in den darauffolgenden Briefen, ihre eigenen Gefühle zugunsten der Sorge um den getriebenen und haltlosen Mann zurückzustellen, den sie sogar lieber in Gesellschaft Rahel Hermans als alleine weiß. Erst im Rückblick gesteht sie sich ihre Enttäuschung über die »verfehlte Zusammenkunft« ein. Schließlich fühlt sie sich in ihrer Ehe nicht weniger einsam und hat gerade ihre Mutter verloren, über deren Tod sie weniger trauert als über deren unglückliches Leben. Nicht der Tod, sondern die Begrenztheit eines Lebens, das sich aus den eigenen Zwängen und Konventionen nicht zu erheben vermag, erschreckt Thea zutiefst. Sieben Monate lang finden sich keine Einträge in ihrem Tagebuch.

Derweil sucht Sternheim sein Heil im Reisen, um neue Inspiration und Ablenkung zu finden. Ende September bricht er zu seiner ersten Italienreise auf, wozu ihn Thea aus vollen Kräften ermuntert. Zu gerne würde sie ihn dorthin begleiten, um mit ihm gemeinsam all die Bilder Raffaels, Botticellis und Michelangelos im Original zu sehen, die sie von ihren Reproduktionen her so sehr liebt. Umso mehr bedrückt es sie, dass Carl ihr nur von seinem Heimweh nach Deutschland schreibt. Erst in der Reflexion über die Unterschiede zwischen deutscher Gotik und italienischer Renaissance findet Sternheim seinen Zugang zur Florentiner Klassik und lässt Thea an seinen Kunstbetrachtungen Anteil nehmen. Währenddessen lernt Thea Rahel Herman kennen, mit der sie sich in konkurrenzloser Überlegenheit anfreundet. Dagegen bleibt Eugenies Verhalten Thea gegenüber wechselhaft und distanziert. Erst gegen Ende des Jahres gibt es leichte Fortschritte, die zumindest ein Treffen mit den drei Kindern möglich machen. Auch Arthur tut alles, was in seinen Kräften steht, für ein friedliches Miteinander. Das muss Thea anerkennen: »Ich sage Dir: er ist gut. Er thut alles, was in seinen Kräften steht. Seine Kräfte reichen nicht.«[70]

Mangelndes Durchhaltevermögen kann Thea ihm nicht vorwerfen. Nicht seine, sondern ihre Vorstellungen von der Ehe haben sich nicht erfüllt. Statt der erhofften Freiheit findet sie sich als Ehefrau, Mutter und Geliebte weiter denn je von ihrem Drang nach Selbstbestimmung entfernt, der sie mit ihrer weiblichen Natur hadern lässt: »[…] Ich hätte überhaupt besser zum Jungen getaugt. Es wäre dann auch etwas aus mir geworden. Ich hatte alles Zeug dazu.«[71]

Was wäre aus Thea als Junge geworden und was hat sie als Mädchen daran gehindert? Carl, der gerade aus Italien nach Freiburg zurückgekehrt ist, wo er sich im Hotel Kyburg einquartiert hat, führt ihr ex negativo vor Augen, welcher Eigenschaften es aus männlicher Sicht bedarf, um seine Ambitionen zu realisieren:

»[…] Laß das mit der Güte. Falsches Fahrwasser. Es ist nicht mein Ziel, gut zu sein. Es ist kaum ein Begriff für mich. Stark muß ich sein und meine Arbeit leisten.

[…] Ich habe Dir schon früher geschrieben, auch für Dich treibe es nicht zu weit. Rücksichten – die uns selber schaden – nennt man Schwäche nicht Güte.«[72]

So wenig Carl Theas Harmoniebedürfnis und Güte schätzt, so sehr liebt er ihren witzigen Ton und ihre Originalität, die von einem natürlichen Selbstbewusstsein zeugen, wenn sie schreibt:

»[…] Ich habe mich wieder so lieb – Du siehst’s! Und das Angenehme dabei ist, daß man vor Dir kein Blatt vor den Mund zu nehmen braucht, da Du selbst als schnöder Egoiste, der Du bist!!! kein Recht zu sagen hast: Sei anders. –

[…] Ich glaube an Dich in Ewigkeit!

Aber Dir nicht eine Minute lang!

Du lügst wie gedruckt und besser wie ich und glaubst dann selber, was Du Dir vorlügst!

Nur daß es bei mir so gar nicht nötig ist.«[73]

Am Jahresende 1905 gelingt es Thea und Carl noch zweimal, sich am 21. und 28. Dezember heimlich zu treffen. Allen Widrigkeiten zum Trotz werden beide erneut von ihrer Anziehung überwältigt, die sich zu einer wahren Liebesreligion steigert. Je inniger die gegenseitigen Liebesbekundungen werden, desto heftiger werden auch die wechselseitigen Vorwürfe. Hatte Carl noch im Dezember aus Freiburg geschrieben: »[…] Übertreibe Geliebte Dein Christentum nicht. Ich habe vor nichts auf der Welt solche Scheu. Es wäre imstande, uns noch einmal ernstlich zu schaden. Nur das.«[74] So antwortet Thea im Januar:

»[…] Hüte Dich! Es gibt gewiß eine Übertreibung des Christentums, der Güte –– aber auch andererseits eine Übertreibung des Lebensgefühls, des Erlebenwollens, es gibt Übertreibungen auf jedem Gebiete und ich bin nach wie vor der Ansicht, daß man sich auch im einfachen Leben von allem Häßlichen, Unschönen, Minderwertigen erlösen soll und daß n[ur] im Ganzen das Letzte liegt.«[75]

In den Teufelskreis aus Glückseligkeit, Einsamkeit, Sehnsucht, Verzweiflung und Verletzung mischen sich auch noch Carls permanente Geldsorgen, die Thea ihm so gut wie möglich abzunehmen versucht. Einen größeren Kredit lehnt sie freilich ab und bleibt bei monatlichen Zahlungen von 400 Mark. Damit kann er im Januar 1906 seine zweite Italienreise unternehmen, die ihn diesmal nach Rom führt, wo Michelangelo und Velazquez’ Bildnis Innozenz X. im Zentrum seiner ästhetischen Betrachtungen stehen. Thea greift Carls Kunstbetrachtungen begeistert auf, um daraus ihre eigene Lebenskunstformel zu entwerfen:

»[…] Es wiederholt sich alles zu tausendmalen: Eine Blume bricht auf. Eine Mutter gibt einem Kinde das Leben. Ein Künstler schafft ein seliges Werk. – Es ist all eins. Kunst und Leben ist eins. Wann kommt die schöne Zeit wo alle Menschen ihr Leben als ein Kunstwerk leben und keine Kommentare mehr brauchen zu ihrem Empfinden.«[76]

Bei allem Idealismus verfolgt Thea aber auch eine geschickte Versöhnungsstrategie, indem sie Carl bittet, seinen Don Juan an Arthur zu schicken. Wie erhofft, schickt der persönlich adressierte Empfänger einen versöhnlichen Brief retour, dass er alles wisse und verziehen habe, aber schwer daran trage. Während sich Arthur beiden gegenüber äußerst tolerant zeigt, bleibt Eugenies Einstellung unberechenbar.

Nach Monaten des Umherreisens wächst aus der römischen Ferne Carls Sehnsucht nach Stabilität: »[…] Thea, ich sehne mich so nach einem eigenen kleinen Heim. 2 Zimmer, mein eigenes Bett, meine Bücher. Irgend wo in schöner Natur! Wo ich immer hinkann, und nun wohl auch meistens bleibe.«[77]

»[…] Überhaupt kann es so nicht weitergehen. Mit Eugenchen muß es sich entscheiden – ich denke ganz ernstlich an Scheidung – ich muß ein Heim haben, mein Leben muß sicher und von Zufällen unabhängig sein. Es kann so nicht weitergehen auch nicht mehr eine Woche.

Mein Leben bist Du und tausendmal Du. Alles andere ist mir ganz unnütz. Von Dir kommt meine Arbeitskraft, von Deinem Glauben und nur die Arbeit läßt mich ein glücklicher Mensch sein.«[78]

Thea weist Carls Drängen jedoch entschieden von sich:

»[…] Und ich sage Dir, ich schwöre Dir: Niemals! Und wenn ich tausendmal von ihm fortwäre und ganz alleinstände. Niemals. Du darfst mit keiner Frau auf die Dauer leben; auch mit mir nicht. Für Tage, Wochen – nichts weiter. Du darfst keine Sehnsucht haben, außer Deiner Kunst.«[79]

Unglücklich, aber motiviert von Theas Ermutigungen und seinen neuen Eindrücken kehrt Carl im Februar nach Freiburg in sein altes Hotel zurück, wo er sich sogleich in die Arbeit am zweiten Teil seines Don Juan stürzt. Dafür beginnt er sich mit Philosophie zu beschäftigen, die er sich im brieflichen Austausch mit Thea anzueignen gewöhnt. Wie in einem Fernstudium profitiert sie von seinen Reflexionen und Einsichten und entfaltet ein ganz neues Lebensgefühl:

»[…] Positives Leben. Nicht nachfühlen, mitfühlen – aber selbst fühlen! Ohne Vorurteil! Ohne Bedenken!

Ich vertiefe mich in Deine Arbeit! Aber was soll mir das? Was soll mir das im Letzten. Das kommt alles von der Liebe her und die Liebe ist wol auch das Schönste, das wir haben –

Aber das Leben geht vor, ich gehe vor! Ich! Jeder steht sich selbst am nächsten! Du hast Dir immer am nächsten gestanden! Gott sei Dank!

[…] O wie ist das Leben schön! Mit Dir! Versteh wol: Mit Dir!

Nicht: Für Dich!

Aber mit Dir.«[80]

In dieser Zeit lernt sie den jungen Getreidehändler Alfred Flechtheim kennen, der sich für zeitgenössische Kunst interessiert und bereits eine beachtliche Sammlung grafischer Blätter zusammengetragen hat. Thea ermuntert ihn, statt mit Getreide doch lieber mit Kunst zu handeln. Sie selber spielt mit dem Gedanken an ein eigenes Theater und den damit verbundenen Möglichkeiten einer beruflichen Tätigkeit:

»[…] Du mußt das nicht falsch verstehen.

Ich lebe für Dich?! – Nein – ich bin viel zu viel Kraftmensch dazu, um für Dich zu leben. Das geht mir ab; das Zudiraufschaun, das Anbeten! Hab’ ich Dich darum weniger lieb!? Ich vergleiche. Ich lebe mit Dir!

Ich ändere kein Wort daran. Aber ich liebe Dich über meine Grenzen.«[81]

Trotz Theas grenzüberschreitender Liebe und ihrem unermüdlichen Einsatz und Enthusiasmus für seine Arbeit schwankt Carl immer wieder zwischen Schwermut und Größenwahn hin und her. Die fernbleibende Geliebte und der ausbleibende Erfolg zermürben ihn gleichermaßen. Thea kann dagegen die Heimlichkeiten und Lügereien nicht länger ertragen und offenbart sich Eugenie.

»Ich habe heute seiner Frau mein Letztes gesagt, dass die kleine Thea sein und mein Kind ist, dass ich ihm schreibe und dass ich ihn liebe, Gott so sehr liebe. Ich bin von Grund auf wahrhaftig gewesen.

Was mir auch diese Eröffnungen bringen werden, ich will diese Stunde segnen. Und seine kleine Frau ist mir sehr nah gekommen, ich will sie immer lieb haben.

In diesen Monaten ist viel geworden und auch nicht geworden.

Meine Gedanken waren oft nicht rein. Ich habe an Karl gezweifelt, ihn mit Bewusstsein gekränkt. An diesem Abend aber ist mein Herz krystallklar, weil ich der Wahrheit ihr Teil gegeben.

Ich bin viel ausgegangen und habe bei den Männern Erfolg gehabt. Ein gewisses Gefühl der Befriedigung überkommt mich bei ihren Bemühungen und wenn ich sehe, wie ich andere Frauen durch mein Äusseres und meine Persönlichkeit in Schatten stelle. Jedes Wort, das ich spreche, jede kleine Gebärde ist auf Wirkung berechnet. Auf meine Kleidung lege ich grossen Wert und gebe viel Geld aus.

Da mir die Kraft fehlt, mich zu sammeln, zersplittere ich mich an hundert Kleinigkeiten.«[82]

Selbstkritisch geht Thea mit sich ins Gericht, denn nur schonungslose Wahrheit schafft ihr Erleichterung, die ihr fortan zur Maxime ihres wieder aufgenommenen Tagebuchs wird. Doch schon am nächsten Tag erreicht sie eine kurze unverständliche Nachricht von Carl aus der psychiatrischen Klinik in Freiburg. In größter Sorge erfährt sie erst Tage später über seinen Freund und Anwalt Benndorf von dem vertrauenerschütternden Vorfall, der Sternheim für drei Monate in die geschlossene Anstalt bringt. Ein groteskes Sittlichkeitsdelikt an einer jungen Frau wird ihm zur Last gelegt, die aus Schreck vor seinem Ansinnen, ihn auf Knien anzubeten, aus dem Fenster gesprungen sei und beide Beine gebrochen habe. Was auch immer im Einzelnen vorgefallen sein mag, Thea bewahrt ihren kühlen Kopf und lässt den Patienten nichts von ihrer Erschütterung fühlen. Im Wahnsinn fordert das Genie seinen Tribut, den Thea zu zahlen bereit ist, unternimmt sie doch selbst gerade eigene Schreibversuche.

»[…] ich schreibe seit Wochen an einem Theaterstück, das der größte Mist ist, der mir je vorgekommen und Tristan und Isolde heißt.

Wenn es fertig ist, wandert es ins Feuer oder ins W. C. Aber erst muß ich es fertig haben; sonst komme ich nicht zur Ruhe.

[…] Wenn ich ein Mann geworden wäre, hätte ich es zu etwas bringen können. – Das ist sicher! Aber so! – Eine minderwertige Person. Halbheiten, Träume, die sich nie erfüllen werden und eine tolle Sehnsucht!«[83]

Immerhin erfüllt sich für Thea eine andere lang gehegte Sehnsucht, denn sie unternimmt im April ihre erste Parisreise mit Arthur, Flechtheim und anderen Bekannten. Auch wenn sie diese Reise lieber mit Carl unternommen hätte, erlebt sie die beglückende Anziehung der französischen Kulturmetropole, die ein Leben lang anhält. Die japanischen Kirschbäume vor Notre-Dame stehen in überschäumender Blüte als feierten auch sie die gotische Synthese aus Rationalität und Transzendenz, von der sich Thea so sehr angezogen fühlt. Zudem erweist sich Flechtheim als kundiger Führer durch die Galerien der pulsierenden Kunststadt. Doch auch dieser kurze Glücksmoment wird abrupt unterbrochen durch die Nachricht von der plötzlichen Krankheit ihres Vaters. Sofort reist Thea zurück nach Köln, wo Georg Bauer zwei Tage darauf am 19. April 1906 verstirbt. Kaum ein Jahr ist seit dem Tod ihrer Mutter vergangen, als die 22-jährige Thea auf einmal ohne Eltern, aber als reiche Erbin dasteht. Mit gemischten Gefühlen versucht sie sich über ihre veränderte Lebenssituation klar zu werden:

»In mir mischen sich zwei Gefühle: eine aufrichtige Trauer um den Verstorbenen und andererseits ein Gefühl des Befreitseins, dessen ich mich schäme. Aber dies Gefühl ist so stark und so wahrhaftig, dass all mein Sträuben dagegen nutzlos bleibt. Ein Mensch weniger, auf den ich Rücksicht nehmen brauche, wenn es gilt, meinen Weg zu gehn.

Die Zeit darauf Auseinandersetzungen zwischen Arthur und meinen Brüdern, zwischen uns Kinder[n] und Schaurte. Theo bleibt im Elternhaus wohnen. Meine Brüder kommen zum erstenmal zu uns und wir fahren auch nach Köln und Noithausen.

Die Kinder sind gesund. Ich habe Moibylein fünfzehn Monate lang genährt.

Mit Arthur geht es auch leidlich. Er hat viel mit der Erbschaftsangelegenheit zu tun.

Ich sehne mich nach Karl. Es gelingt mir auch, Arthur zu bestimmen mich für den Juli mit den Kindern und Wilhelmine fortzulassen.«[84]

Thea und ihre beiden Brüder erben sechs Millionen Mark, was einer heutigen Kaufkraft von ungefähr 36 Millionen Euro entspricht. Mit der endgültigen Loslösung von ihren Eltern, der Entwöhnung des Säuglings und einem Vermögen von rund zwölf Millionen Euro steht Theas Wunsch nach Selbstbestimmung im Prinzip nichts mehr im Wege. Auch Carl ist bald ein freier Mann, denn Eugenie und Douglas haben belastende Briefe von Thea an Carl als Beweismaterial bei einem Münchner Anwalt hinterlegt, um die Schuldfrage im Scheidungsfall zu ihren Gunsten zu entscheiden. Die Ankündigung der Scheidung setzt Carl jedoch so sehr unter Druck, dass er nun seinerseits Thea gegenüber auf eine Entscheidung pocht. Voller Neid vergleicht er ihr familiäres Dasein mit seinem unsteten Lebenswandel, der letztlich zu dem Freiburger Desaster geführt habe und dringend einer dauerhaften Änderung bedarf. Carls Eltern schlagen vor, dass er zwecks Erholung zunächst wieder ins Elternhaus nach Berlin zieht. Thea unterstützt jedoch Carls Wunsch, ein eigenes Häuschen in Bremen für ihn zu mieten und einzurichten, worüber sie sogar mit Carls Vater korrespondiert. Sorgen bereiten aber nicht nur Carls psychische, sondern auch seine finanziellen Probleme. Überall sind Schulden aufgelaufen bei Ärzten, Rechtsanwälten, Hotels, Buchhandlungen, Schneidern sowie Steuerschulden, die teilweise sein Vater, dann aber vor allem Thea übernimmt.

So selbstverständlich ihr die mäzenatische Verantwortung zuwächst, so vehement weist sie die eheliche Verantwortung von sich. Ein dauerhaftes Zusammenleben mit Carl kann sich Thea einfach nicht vorstellen. Davon wird ihr die gemeinsame Sommerfrische im Schwarzwald eine erste Ahnung geben, denn tatsächlich hat Arthur eingewilligt, ihr einen Ferienmonat allein mit den Kindern zuzugestehen. So verbringt sie den ganzen Juli 1906 mit den Kindern und der ihr treu ergebenen Kinderfrau Wilhelmine Wilts in Bad Rippoldsau, wo sich Carl getarnt als Theas Schwager zu ihnen gesellt. Trotz der lang ersehnten Familienidylle vergehen die gemeinsamen Tage nicht ungetrübt (Abb. 3). Auf Stunden und Nächte höchster Glückseligkeit bei der gemeinsamen Faust-Lektüre, folgen körperliche Schmerzen und seelische Verletzungen, wenn Carl zwischendurch Rahel Herman besucht. Dennoch entsteht durch das Zusammensein auch mit den Kindern eine neue Form der Verbundenheit, die bei aller Diskretion, auf die sich Thea bei Wilhelmine Wilts verlassen kann, auch Arthur nicht entgangen sein kann. Absprachegemäß soll sie mit ihm und den Kindern den August im Inselhotel in Konstanz verbringen, kann seine Nähe jedoch kaum mehr ertragen und fährt zwischendurch nach Düsseldorf und Köln, um sich heimlich mit Carl in Bremen zu treffen und das für ihn angemietete Häuschen auf der Schwachhauser Allee zu besichtigen. Hinter alten Bäumen abseits der Straße gelegen, verspricht es genau die Ruhe und Abgeschiedenheit, derer Carl so dringend bedarf. Von seiner Unruhe angesteckt und ihrem mondänen Lebensstil entsprechend entfaltet auch Thea eine rege Reisetätigkeit. Während die Kinder in der Obhut der Kinderfrau bleiben, treffen sich Thea und Arthur in München, wo auch Carl wieder zu ihnen stößt. In gutem Einvernehmen besuchen alle drei gemeinsam die Tannhäuser-Vorstellung und Thea mag sich erneut eine einvernehmliche Lösung ausgemalt haben, bis Arthur sie kurz darauf in Carls Hotel antrifft. Wieder eskaliert die Situation, und nur mühsam kann Thea die Wogen glätten. Eine Trennung von Arthur scheint immer unausweichlicher, doch der Kinder wegen schreckt Thea davor zurück und versucht stattdessen ihre Freiräume auszudehnen. Die heimlichen Rendezvous mit Carl werden häufiger, und den ganzen Herbst über ist sie mit der Einrichtung des Hauses in Bremen beschäftigt. Bis ins kleinste Detail kümmert sie sich um jede Einzelheit vom maßgefertigten Mobiliar über den sorgfältig ausgewählten Hausrat bis hin zur feinabgestimmten Dekoration. Nachdem sie gerade ihr eigenes Haus eingerichtet hat, beweist Thea dabei großes Selbstbewusstsein und organisatorisches Geschick. Zu ihrer größten Freude stimmen sie und Carl in geschmacklichen Fragen völlig überein. Während sie dafür sorgt, ihm einen häuslichen Rahmen als Voraussetzung für seine Arbeit zu schaffen, seine Schulden übernimmt und ihm sogar zu einer Ehe mit Rahel Herman rät, beschwert sich Carl bei aller Dankbarkeit über ihre Nüchternheit, indem er sein Übermaß gegen ihren Kleinmut ausspielt. Das lässt sich Thea nicht gefallen und zeigt sich als willensstarke Partnerin, die ihre Kritik in den größten Liebesbeweis münden lässt:

»[…] Ich habe diese letzte Zeit keinen schönen Eindruck von Dir.

Was heißt das?

Abb. 3: Carl Sternheim in Rippoldsau im Schwarzwald, 1906

Nein – aber entweder lügst Du oder ich habe keinen Spur Glauben mehr an Dich – das ist’s. Aber das soll nicht sein. Das kränkt Dich und mich.[85]

[…] Habe ich Launen? Launen in meiner Zärtlichkeit? Nein – nein – Aber ich will! Ich will aus meiner ganzen Seele, aus allen meinen Kräften, so will ich’s, daß Du wahrhaftig bist und anständig und REIN! Rein! Nicht treu! Ich lehne das ab; es wär ein Eingriff in Deine Person –

[…] Sieh, ich habe diesen unerschütterlichen Glauben, diesen heiligen Glauben. […] Mein Gott, Dich hat noch nie ein Mensch so über die Maaßen geliebt. Dich nicht! Dinge an Dir! Dich nicht!«[86]

Weit entfernt vom bürgerlichen Moralkodex fordert Thea ihre ethischen Idealvorstellungen der Reinheit und Wahrhaftigkeit ein. Grenzen ihre Toleranz und Großzügigkeit schon an Selbstlosigkeit, so steigert sich ihre Rücksichtnahme und Einfühlung bis zur Selbstverleugnung.

»[…] Ich habe noch einen großen Weg zu machen und mein Herz verlangt danach, daß ich ihn gehe.

Erst: Ich muß allen Stolz ablegen und alles Selbstgefühl. In dieser Liebe. Diese Liebe muß demütig sein und mit geschlossenen Augen gehen. Blind! Blinde Liebe. Alles Sehende streift an Berechnung. Es soll nicht heißen: Ich. Aber: Meine Liebe.

Sieh, diese Liebe liegt im Zwiespalt mit meinem ganzen Wesen. In so bösem Kampfe. Daß es mir oft Angst macht. Um Dich und um mich. Ich brauche allen Willen dazu um Dir zu sagen: Ich komme. Zu Dir. In Dein Zimmerchen. – Irgend etwas in mir zwingt mich: Mach’ ein Ende; so! Irgend etwas in mir stempelt Dich zum Lügner und legt Dir häßliche Dinge unter. Pfui, solche Dinge, solche Dinge!

Aber das Andere Carl, bittet’s Dir ab, bittet’s Dir tausendmal ab. Carl, das Andere, das was Gott gemacht – das ist so heilig und so hungrig danach, Dir einen tollen Beweis zu geben! Einen Beweis!

[…] Erlöse mich von meinen Grenzen! Mache mich selig oder elend, – aber erlöse mich von meinen Grenzen!«[87]

Der innere Kampf, den Thea in ihrer Liebe zu Carl auszufechten hat, spielt sich zwischen ihrem unerschütterlichen Glauben an seine künstlerische Stärke und dem Wissen um seine menschliche Schwäche ab, die sie gegeneinander aufzuwiegen sucht. Droht sich die Waagschale zu seinen Ungunsten zu senken, sucht sie die Schuld dafür in ihrer mangelnden Liebe, mit der sie stattdessen ihre Kinder überschüttet.

»Schwere Tage liegen hinter mir. Allerlei Trauriges, vielleicht Eingebildetes quälte mich. Dann wurde Moibylein von den sich immer wiederholenden Darmvorfällen krank und litt.

Das Zusammensein mit Arthur wird immer unerträglicher. Die einzig schönen Stunden habe ich mit Dantes Göttlicher Komödie.«[88]

Nicht nur in Dantes Göttlicher Komödie muss der Weg ins Paradies durch Hölle und Purgatorium führen. Auf diesem Weg gelingt es dem zukünftigen Komödienschreiber Carl Sternheim immer wieder, Theas Zweifel zu zerstreuen, um sie fester und fester an sich zu binden. Er verführt sie mit seiner Liebes- wie mit seiner Sprachkunst, fordert sie intellektuell und menschlich heraus und steigert die Emotionen in unerhörte Höhen erotischer und verbaler Ekstasen.

Während Arthur mit Flechtheim wegen Spekulationsgeschäften nach Spanien reist, nutzt Thea die Gelegenheit, Carl in Bremen zu besuchen, wo sie am 20. Oktober 1906 die erste Nacht im neuen Heim verbringen. Aus jedem Detail dieses Schmuckkästchens spricht die Liebe, mit der Thea ihren Dichtergott umrankt wie der grün-weiße Efeu das Fenster vor seinem Arbeitszimmer. Was der Glückseligkeit einer Hochzeitsnacht gleichkommt, sorgt jedoch nicht für die erwünschte Ruhe, sondern schürt vielmehr das Verlangen. Mit wechselnden Strategien versucht Carl eine Entscheidung herbeizuführen. Mal wirbt er, mal fleht er. Mal versucht er es mit Geduld, mal mit Druck, mal mit Schmeicheleien. Schließlich gerät er in eine so düstere Gemütsverfassung, dass er selbst in seinen erotischen Abenteuern keinen Trost mehr findet, was ihn jedoch nicht daran hindert, Thea von seinen vergeblichen Eskapaden zu berichten:

»[…] Du weißt, wie widerlich mir diese Männer immer waren, die treuen. Es hat etwas Ekelhaftes. Und nun. Ich will es noch nicht glauben. Es wird wieder anders. Gott gebe es.«[89]

»[…] Ich kann nicht. Gebe Gott: ich kann es nie mehr. Du sollst mein einziges Weib sein.«[90]

Die Tage werden spürbar kürzer, und an den langen Herbstabenden wird Arthur für Thea immer unerträglicher. Nur der Ausblick auf die sorgfältig als Besuch bei den Schwestern Ninie Hauman und Louisa Merck getarnte Reise mit Carl durch Belgien und Holland taucht die trübe Novemberstimmung in ein milderes Licht. Zehn gemeinsame Tage durch die flämische Kunstlandschaft, zurück an die Orte ihrer Anfangszeit, verlocken wie der Glanz des Goldenen Zeitalters und hinterlassen doch dunkle Schatten. Auf der Rückreise über Bremen schreibt Thea in ihr Tagebuch:

»Er sagt mir den zweiten Teil des Don Juan. Ich glühe!

Und wiederum hasse ich dieses Stück: Weil es ihm seine Kraft nimmt und Gott weiss wohin treibt.

Und doch liebe ich ihn grade um diese Schwäche, und weil er kein acht auf sich hat. Seine Seele liegt blank vor mir und ich muss vor diesem Manne knieen und anbeten. Und an ihn und in ihn glauben.«[91]

Und doch … wird zum wiederkehrenden Refrain, mit dem Thea ihren inneren Zwiespalt zu überwinden lernt. Carl wäre kein Dichter, wenn er nicht in diesen Kehrreim einzufallen verstünde. Zum 23. Geburtstag schickt er ihr ein Brieftraktat über die Definition des Kunstwerkes, das zum Manifest ihrer Liebe gerät. Sein ganzes Denken und Schreiben richtet sich nur noch auf Thea aus, die in der Ausschließlichkeit seiner Hinwendung die Bestätigung für ihre Zusammengehörigkeit findet: »[…] Es ist auch nicht sonderbar, daß wir Handschuh und Schuh miteinander tragen können. Selbes Maaß. Wie ein Gespann. Zwei Gleiche im Maaß. Und ziehn eine Last. Und gemeinsam!«[92]

Im Gleichmaß ihrer leidenschaftlichen wie künstlerischen Empfindungen bemüht sich Thea unaufhörlich um Verleger, Intendanten und Aufführungen seiner Stücke. Doch je kürzer die Tage werden, desto ungeduldiger werden Carls Briefe:

»[…] Ich will, ich darf nicht in Dich drängen, dem Unglück ein Ende zu machen, aber ich bitte Dich herzinnig laß mich Dich einen Tag von sieben endlos langen Tagen sehen. Dir ist alles versprochen worden, setze das wenigstens durch. Es ist kein Wunsch mehr – es ist stürmische Notwendigkeit.«[93]

Unter dem wachsenden Druck beginnt sich Thea mit Arthur über eine Trennung auseinanderzusetzen, ohne dabei auch nur Carls Namen zu erwähnen. Aber Arthur besteht darauf, in diesem Falle die Kinder zu behalten, was für Thea völlig inakzeptabel ist. Hilfesuchend wendet sie sich an ihren Kölner Anwaltsfreund Adolf Levinger, um sich juristisch beraten zu lassen. Trotz des quälenden Nebeneinanders findet Thea nicht den Mut zum endgültigen Bruch, da sie um keinen Preis bereit ist, auf die Kinder, insbesondere auf Carls Kind, zu verzichten. In seiner Verzweiflung schlägt Carl sogar eine Kindesentführung als Lösungsmöglichkeit vor. Doch Thea widersetzt sich standhaft seinem fortwährenden Drängen:

»[…] Du sagst mir: Da steckt Deine Pflicht. Da steckt sie! Aber wo anders auch. Ich kann Dir das nicht klar machen. Aus mir heraus nicht. Du willst da kein Einsehn haben! Aber Du nimmst mir jede Beherrschung und jede Kraft, ich stehe dann wie vor einem Berg der nicht zu übersteigen ist.

Ich bin nicht imstande dazu!«[94]

Aber Carl wird nicht müde, ihr beim Überwinden dieser Hürde namens Gewissenskonflikt zu helfen, der sie zu zerreißen droht:

»[…] Ich sage es Dir noch einmal mit allem Ernst und aller Wahrhaftigkeit: ich habe Dich nicht nur lieb – was haben wir nicht alles lieb? – ich brauche Dich für mein Leben. Weil nur Deine Gegenwart mir ein Maaß für alle Dinge des Lebens giebt, weil nur, Deinen Sinnen die Schönheits und Vernunftswerte dargebracht die ich finde, diese eben Werte für mich sind. Durch Deine Anerkenntnis.«[95]

Mitte Dezember bricht Thea schließlich Richtung München auf, um sich eine eigene Bleibe zu suchen, kehrt jedoch um, als Arthur seine ursprüngliche Zusage zurücknimmt, ihr Moiby zu überlassen. In ohnmächtiger Wut lässt Thea ihrer aufgestauten Verzweiflung freien Lauf und schleudert Arthur die ganze Wahrheit vor die Füße. Damit gibt es keinen Weg mehr zurück. Kurz vor Weihnachten verlässt Thea endgültig Mann und Kinder (Abb. 4). Um sie herum ist nichts als Dunkelheit und Kälte. Erst Wochen später kann sie die verhängnisvolle Abfolge der Ereignisse, die sie in ihren Grundfesten erschüttern, in Worte fassen:

»Es ging nicht mehr an.

Ich bespreche mich oft mit Arthur und will einen Ausweg in Güte finden; diese Unwahrhaftigkeiten, diese Sehnsucht richten mich zu Grunde. Und Karl drängt immer mehr, ich soll zu ihm kommen.

Ich will irgendwo allein wohnen. In Freiburg, vielleicht in Berlin, vielleicht in München. Er soll mir Moibylein lassen.

Arthur weiss nicht, dass Karl mein ganzes Herz ausfüllt.

Ich reise Anfang Dezember um mir Wohnung zu suchen nach München. In Grosshesselohe, in Solln glaube ich einiges zu finden, als von Arthur ein Brief ankommt, darin steht: ›Tue was du willst, aber Moiby kann ich dir nicht geben.‹

Am gleichen Tag reise ich zurück, bin abends in Oberkassel.

Als Arthur nach Hause kommt, kann ich mich nicht mehr halten. Ich sage ihm rückhaltlos, brutal alles, was mir auf dem Herzen gelastet in dieser Zeit – als ob er daran Schuld gehabt.

Er geht fort; noch am späten Abend.

– Nach einer furchtbaren Nacht war mir klar, dass ich nun gehen muss. Fort von meinen Kindern, von Moibylein. Als mein Wagen abfährt, winkt Wilhelmine mit den Kindern weinend am Fenster. Gott stehe mir bei!

Abb. 4: Arthur Löwenstein mit Agnes und Mopsa, 1907

Ich habe dann nichts mehr gefühlt, mir keine Rechenschaft mehr gegeben, nichts nichts! Aber ich habe unsagbar gelitten. Und Karl versteht das nicht so – wie kann das ein Mann auch verstehen?

In Berlin lernte ich seine Mutter kennen. Warum weiss denn diese Frau nicht, wie einem zu Mut ist, wenn man seine Kinder lässt?

Frau Dumont sagt mir: ›Sie müssen das Leid um die Kinder auf sich nehmen‹, so als ob man einem sagte: Ich habe gut geschlafen.

Kein Mensch ist mir beigestanden, kein Mensch, kein Mensch. Da habe ich des Lebens Jammer bis zum letzten erfahren, als ich so allein war. So allein.«[96]