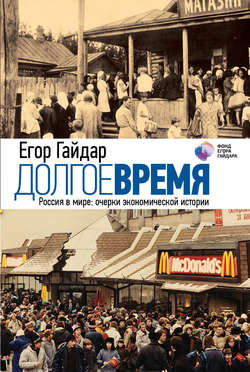

Читать книгу Долгое время. Россия в мире. Очерки экономической истории - Егор Гайдар - Страница 19

Раздел I

Современный экономический рост

Глава 3

Общее и особенное в современном экономическом росте

§ 3. Отставание от лидеров

ОглавлениеВступающих в современный экономический рост отделяет от его лидеров неодинаковая дистанция. Государства континентальной Западной Европы в XIX в., как правило, отставали от Англии всего на 1 поколение, страны Южной и Восточной Европы – на 2–3. А Китаю потребовалось почти полтора века, чтобы только сформировать предпосылки для начала современного экономического роста[178].

Временной лаг между началом современного экономического роста в Англии и стартом этого процесса в странах, которые ныне относятся к самым развитым и входят в ОЭСР, составлял 1–3 поколения. Теоретически все они имели равные возможности, чтобы воспользоваться благами науки для развития новых технологий. На самом деле первыми за лидером устремились те, у кого сформированные на стадии аграрного развития институты были наиболее гибкими, позволяли адаптироваться к специфическим требованиям динамичного развития, связанным с ним структурным переменам. У стран, вступивших в гонку позднее, отстававших в развитии от лидеров на 2–3 поколения, возникали серьезные проблемы, но были и преимущества: элиты этих стран знали, как трансформировались социально-экономические структуры у тех, кто шел впереди, могли предвидеть предстоящие трудности.

Вопрос о наличии или об отсутствии тенденции к конвергенции уровней экономического развития – одна из наиболее дискуссионных проблем в теории современного экономического роста. Со времени публикации классической работы Р. Солоу[179] представление о том, что менее развитые страны, имеющие возможность опереться на технологии, созданные в странах-лидерах, должны расти темпами более высокими, чем лидеры, получило широкое распространение. Однако реальности второй половины XX в., растущий разрыв между уровнями душевого ВВП наиболее развитых и наименее развитых стран заставили усомниться в универсальности этой тенденции (табл. 3.5). После продолжительной дискуссии[180] постепенно сформировалось мнение, что при наличии тенденции к конвергенции уровня развития стран, успешно адаптировавшихся к условиям современного экономического роста (“Клуб конвергенции”), дистанция стран-лидеров по отношению к странам, не сумевшим адаптироваться к изменившимся условиям развития в XIX–XX вв., увеличилась[181].

Таблица 3.5. Соотношение душевых ВВП наименее и наиболее развитых стран, %

Источник: Maddison A. Monitoring the World Economy 1820–1992. P.: OECD, 1995. P. 202–206.

М. Абрамович обращает внимание на то, что в 1870–1979 годах при сближении показателей уровня производительности труда в странах – лидерах современного экономического роста медиана их дистанции по отношению к США практически не изменилась[182] (табл. 3.6).

Один из ранних примеров конвергенции, сближения показателей уровня развития стран, вступивших в процесс современного экономического роста позже лидеров с параметрами, характерными для наиболее развитых стран, – Скандинавия. Скандинавские страны начинают современный экономический рост, индустриализацию лишь с середины XIX в., на поколение позже, чем наиболее динамичные страны континентальной Европы. В 1870 году душевой ВВП Швеции составлял 52 % душевого ВВП Англии, 60 % душевого ВВП Голландии, 62 % душевого ВВП Бельгии. К 1910 году эта дистанция сокращается: соответствующее соотношение составляет 63; 81 и 75 %.

Таблица 3.6. Сравнительные уровни производительности труда в развитых странах в 1870–1979 годах (ВВП на человеко-час США = 100)[183]

Источник: Abramovitz M. Thinking about Growth, and other Essays on Economic Growth and Welfare. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. P. 226.

Причины успешного развития Скандинавских стран, позволившие им сократить, а потом и преодолеть дистанцию, отделяющую их от лидеров современного экономического роста, – предмет оживленной дискуссии. Одно из объяснений – высокий по европейским стандартам середины XIX в. уровень распространения образования в Скандинавских странах[184]. К 1850 году Швеция была наиболее грамотной страной Европы. К концу XIX в. распространение начального образования в Швеции значительно опережает показатели, характерные для большинства стран Западной Европы. Авторы более поздних исследований, признавая роль образовательного потенциала Скандинавских стран, позволившего им активно использовать технологии, созданные в странах – лидерах современного экономического роста, обращают вместе с тем внимание на открытость их экономик, последовательную линию на интеграцию в мировой рынок[185]. В условиях первого периода глобализации такая экономическая политика была эффективным способом ускорения развития.

Еще один пример успешной стратегии догоняющего развития, позволяющей сократить, а затем ликвидировать разрыв в уровнях душевого ВВП, – опыт Японии во второй половине XIX–XX в. Этому способствовала долгосрочная традиция ориентации на институты более развитых стран, характерная для этой страны. В V–VI вв. н. э. дистанция между Японией и Китаем по уровню развития была велика. Японская элита осознавала себя элитой варварской страны, призванной овладеть опытом более развитого и цивилизованного общества. С этого времени заимствование институциональных структур – органическая часть японской традиции[186]. Именно этот факт облегчил Японии использование той же стратегии, но уже с ориентацией не на Китай, а на страны западной цивилизации со второй половины XIX в.[187]. Японские власти сумели осознать, что экономический подъем Запада связан не только с современной техникой, он основывается на принятии свободного рынка, частного права. Когда эти установления удалось включить в систему национальных институтов, Япония продемонстрировала один из самых успешных примеров экономического роста на рубеже XIX и XX вв., к концу 60‑х годов XX в. по уровню душевого ВВП вплотную приблизилась к странам-лидерам[188]. В свою очередь формирование экономической политики стран Юго-Восточной Азии во второй половине XX в. находилось под очевидным влиянием опыта успешного развития Японии и опиралось на заимствование японских установлений[189].

Запоздавшие с индустриализацией страны вынуждены были для преодоления своей отсталости мобилизовывать на финансирование индустриализации более значительную часть валового национального продукта, чем страны-лидеры. В период промышленного рывка Великобритания инвестировала в производство 6–7 % ВВП, Франция – 10–11, Германия – 10,5–11,5, Италия – 11,5–12,5, Япония – 13,5–14,5, а США – 15–16 %[190].

А. Гершенкрон был одним из первых исследователей, выявивших связь различия национальных путей индустриализации с уровнем относительной экономической отсталости. На базе обширного экономико-исторического материала он показал, что тезис о более развитой стране, демонстрирующей менее развитой картину ее собственного будущего, далек от реальности[191], подметил связь между отставанием от лидеров и уровнем государственного участия в экономическом развитии. Чем дистанция длиннее, тем, как правило, более активную роль играло государство, обеспечивая в своей стране условия для начала современного экономического роста[192]. (Об этом см. ниже, в гл. 11.) С увеличением дистанции, отделяющей от лидеров, расширяются возможности технологических заимствований, которые поощряет и организует государство. Развитие событий во второй половине XX в. показало, что эта зависимость не универсальна, однако в целом она сохраняется[193]. Страны, вступившие в процесс современного экономического роста в XX в., как правило, демонстрируют более высокие показатели государственной нагрузки на экономику, чем страны-пионеры на тех же уровнях развития (табл. 3.7–3.9). Современный экономический рост, радикальное расширение экономических возможностей в странах, которые им охвачены, трудности запуска его механизмов в тех государствах, где институциональных предпосылок для него не существует, – все это неизбежно ведет к расширению пропасти между самыми развитыми и неразвитыми странами мира. Если в 1800–1820 годах лидеры экономического и технологического развития по уровню душевого ВВП опережали отстающих примерно в 2–3 раза, то к концу XX в. разрыв уже составляет десятки раз. Отсюда и большие возможности заимствовать опыт в овладении технологическим заделом, который создали лидеры.

Таблица 3.7. Доля государственных расходов в ВВП при сопоставимых уровнях развития в Великобритании, Японии и Турции

Источник: Maddison A. Monitoring the World Economy 1820–1992. P.: OEСD, 1995; Данные, предоставленные ОЭСР.

Таблица 3.8. Доля государственных расходов в ВВП в Германии, Франции, Индии и Южной Корее на сходных уровнях экономического развития

Источник: Maddison A. Monitoring the World Economy 1820–1992. P.: OECD, 1995; Tanzi V., Schiknecht L. Public Spending in the 20th Century. Cambridge: Cambridge University Press, 2000 (Франция, Германия); International Financial Statistics 2004 (IMF), Economic Concept View: Government Finance, National Accounts (для остальных государств).

Таблица 3.9. Доля государственных расходов в ВВП в Германии, Франции и Бразилии на сопоставимых уровнях экономического развития

Источник: Maddison A. Monitoring the World Economy 1820–1992. P.: OECD, 1995; International Financial Statistics 2004 (IMF), Economic Concept View: Government Finance, National Accounts.

Разрыв в уровне развития создает политическое давление на правительства развивающихся стран, побуждает их ускорить трансформацию. В результате темпы экономического роста, наращивания экспорта, перемены в структуре производства и потребления у стран, которые вступили в современный экономический рост только в XX в., выше мировых показателей, характерных для XIX в.[194]. Да и сами задаваемые лидерами производственные возможности возрастали в позапрошлом столетии значительно медленнее, чем в прошлом. Производительность труда в Англии в 1820–1890 годах растет почти вдвое медленнее, чем в США на протяжении последующего столетия американского лидерства в мире[195]. В странах, начавших современный экономический рост в XIX в., обычно его темпы составляли примерно 2 % в год; в тех же, кто оказался в этом процессе после Второй мировой войны, – 3–4 %, а иногда и выше – до 5–10 % в год[196].

В подавляющем большинстве новые технологии рождаются в странах – лидерах экономического роста, где сконцентрирована основная часть мирового научно-технического потенциала. И это создает проблемы для стран догоняющего развития. Современные технологии ориентированы на характерные для передовых государств условия, в том числе на высокую стоимость рабочей силы. Структура производственных расходов, в которых преобладают издержки на новое, дорогое оборудование, а не трудовые затраты, отнюдь не всегда оптимальна для менее развитых стран, где труд еще дешев[197].

Помимо возможности заимствовать у лидеров технологические инновации для догоняющего развития важен еще один фактор. Когда пионеры современного экономического роста проходили этапы социально-экономического развития, на которых страны, следовавшие за ними, оказались в XX в., не было представления о таких социальных институтах, как государственное пенсионное обеспечение, бесплатные образование и здравоохранение, пособия по безработице. Они формировались в ходе индустриализации, по мере осознания их роли в социальной организации и развитии индустриального общества, появления возможности обеспечить их финансовыми ресурсами. В странах догоняющего развития, которые ориентируются на стандарты лидеров, представления о необходимости и естественности подобных институтов возникают на более низких уровнях развития[198]. Это порождает риск перегрузки экономики налогами, что, в свою очередь, ставит преграды на пути устойчивого экономического роста, провоцирует финансовые кризисы и рост внешнего долга[199].

Созданные для обеспечения догоняющего развития национальные институты инерционны. В изменившихся условиях они могут препятствовать адаптации к следующему этапу экономического развития страны, решению проблем, характерных для постиндустриальной стадии[200].

Сочетание возможности технологических заимствований, разрыва между используемыми в национальной экономике технологиями и накопленным в мире объемом технологических знаний с опасностью институциональных ловушек, когда эффективные для запуска современного экономического роста решения оказываются непригодными на его последующих стадиях и при этом их трудно демонтировать, приводит к масштабным колебаниям долгосрочных темпов национального экономического развития[201]. Еще один фактор, который характеризует отставание от лидеров и во многом формирует своеобразные траектории развития, присущие догоняющим странам, – характеристики демографического перехода (см. ниже, гл. 10). У лидеров процесса модернизации демографические показатели изменялись медленно. Существенный рост продолжительности жизни, ощутимое снижение смертности в странах догоняющего развития – все это занимало десятилетия. Новые меры и противоинфекционные средства распространялись в мире быстрее, чем формировались новые социальные структуры и чем осваивались новейшие производственные технологии. Важнейшие демографические процессы – повышение продолжительности жизни и снижение смертности – также шли неизмеримо быстрее, чем в странах-лидерах, а выход на сходные показатели продолжительности жизни происходит при более низких показателях экономического развития (табл. 3.10)[202].

Однако, даже почти сравнявшись с лидерами по уровню продолжительности жизни и смертности, догоняющие страны по-прежнему уступают им в развитии социальных и общественных институтов, по всем показателям, которые характеризуют современное общество. Как и прежде, большая часть их населения живет в деревне и работает в сельском хозяйстве, уровень образования, особенно женщин, низкий. В странах догоняющего развития длительное время сохраняются крайне высокие темпы роста населения. В результате в XX в. доля этих стран в мировом населении существенно увеличивается. Такая траектория демографического перехода создает дополнительные препятствия на пути экономического роста[203].

Таблица 3.10. Средняя продолжительность предстоящей жизни при рождении в США, Великобритании, Франции, Германии, Китае, Бразилии, Мексике, Турции на сходных уровнях экономического развития

Источник: Maddison A. Monitoring the World Economy 1820–1992. P.: OECD, 1995.

178

М. Абрамович в 1986 году ввел понятие социального потенциала догоняющего развития (см.: Abramovitz M. Catching Up, Forging Ahead and Falling Behind // Journal of Economic History. Vol. 46 (2). June 1986. P. 385–406).

179

Solow R. M. A Contribution to the Theory of Economic Growth // Quarterly Journal of Economics. February 1956. Vol. 70. P. 65–94.

180

Baumol W. J. Productivity Growth, Convergence and Welfare: What the Long-Run Data Show // American Economic Review. 76 (5). December 1986. P. 1072–1085; De Long J. B. Productivity Growth, Convergence and Welfare: Comment // American Economic Review. 76 (5). December 1988. P. 1138–1154.

181

De Long J. B. Productivity Growth, Convergence and Welfare: Comment // American Economic Review. 76 (5). December 1988. P. 1138–1154.

182

Abramovitz M. Thinking about Growth, and other Essays on Economic Growth and Welfare. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. P. 220–228.

183

* В скобках указаны данные, рассчитанные на базе Великобритании (Великобритания = 100). ** В расчет взяты страны: Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Швейцария, Великобритания и США. *** Отношение стандартного отклонения к среднему.

184

О роли высокого уровня образования в экономическом подъеме Швеции перед Первой мировой войной см.: Sandberg L. G. The Case of the Impoverished Sophisticate: Human Capital and Swedish Economic Growth before World War 1 // Journal of Economic History. 1979. 39 (1). P. 225–241; Sandberg L. G. Ignorance Poverty and Economic Backwardness in the Early Stage of European Industrialization // Journal of European Economic History. 11 (3). 1982. Р. 675–697.

185

О роли открытой внешнеэкономической политики в подъеме Швеции см.: O’Rourke K., Williamson J. G. Open Economy Forces and Late 19th Century Scandinavian Catch-up. Discussion Paper № 1709. Cambridge; Massachusetts: Harvard University, 1995. P. 1, 31, 32.

186

О влиянии надельной системы, введенной в Китае в период династии Суй и Тан, на формирование институтов земельной собственности и налогообложения в Японии см.: Конрад Н. И. Избранные труды. История. М.: Наука, 1974. С. 75–161; Curtin P. D. The World & the West. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 156–192.

187

Morishima M. Why Has Japan Succeeded? Cambridge; London; New York; New Rochelle; Melbourne; Sydney: Cambridge University Press, 1982. Р. 16–20, 24.

188

Kawakatsu H. Asia Pacific Dynamism: 1550–2000. London; New York: Routledge, 2000. Р. 70–85.

189

См.: Мельянцев В. А. “Восточноазиатская модель” экономического роста: важнейшие составляющие, достоинства и изъяны. М.: Изд. Центр ИСАА при МГУ им. М. В. Ломоносова, 1998. С. 5.

190

См.: Мельянцев В. А. Экономический рост стран Востока и Запада в долгосрочной перспективе: Автореф. дис. д-ра экон. наук. М., 1995. С. 212.

191

Gerschenkron A. Continuity in History and Other Essays. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1968.

192

О связи между отставанием от лидера к моменту начала индустриализации и ее национальными путями, в частности, темпами роста, средним размером предприятий, долей тяжелой промышленности в структуре выпуска, опорой на технологические заимствования и финансовую помощь из-за рубежа, ролью государственного бюджета и т. д. см.: Gerschenkron A. Europe in the Russian Mirror. Cambridge: Cambridge University Press, 1970. P. 98, 99. О влиянии времени начала современного экономического роста на специфику национальных траекторий развития см. также: Kuznets S. Modern Economic Growth. Rate, Structure and Spread. New Haven and London: Yale University Press, 1966. P. 291, 292. С. Витте писал Николаю II: “В России по условиям жизни нашей страны потребовалось государственное вмешательство в самые разнообразные стороны общественной жизни, что коренным образом отличает ее от Англии, например, где все предоставлено частному почину и личной предприимчивости и где государство только регулирует частную деятельность” (см.: Власть и реформы: От самодержавной к советской России / Отв. ред. Б. В. Ананьич. СПб., 1996. С. 416).

193

Последующие работы, посвященные догоняющей индустриализации в Европе, заставили многих исследователей усомниться в точности тезиса А. Гершенкрона о прямой зависимости масштабов участия государства в экономике на ранних этапах индустриализации с дистанцией от лидеров. Но в целом опыт XX в. скорее подтверждает, чем опровергает, его гипотезу (см.: Latham A. J. H., Kawakatsu H. Asia Pasific Dynamism: 1550–2000. London; New York: Routledge, 2000. Р. 86–103).

194

Morris C., Adelman I. Nineteenth-Century Development Experience and Lessons for Today // World Development. Vol. 17 (9). 1989. P. 1421.

195

Maddison A. Dynamic Forces in Capitalist Development. Oxford; New York: Oxford University Press, 1991. P. 37.

196

Kuznets S. Economic Growth of Nations: Total Output and Production Structure. Cambridge: Harvard University Press, 1971.

197

О роли концентрации технических инноваций в развитых странах и их ориентации на потребности этих стран см.: Todaro M. Economic Development in the Third World. London; New York: Longman, 1977. P. 110.

198

“В XIX в. в соответствии со стандартами эпохи от правительств ожидали немного. Отсюда большая стабильность власти. В XX в. изменившийся мир, опыт стран-лидеров задают повышенные требования к национальным правительствам, что и вызывает большую политическую нестабильность” (см.: Morris C., Adelman I. Nineteenth-Century Development Experience and Lessons for Today // World Development. Vol. 17. 1989. № 9. P. 1417–1432). О влиянии международного опыта формирования систем социальной поддержки в странах – лидерах современного экономического роста на распространение аналогичных институтов в странах догоняющего развития см. также: Heclo H. Modern Social Politics in Britain and Sweden. From Relief to Income Maintenance. New Haven; London: Yale University Press, 1974. P. 10, 11.

199

О более высокой доле в ВВП доходов государственных бюджетов в странах, вступивших в процесс современного экономического роста и индустриализации с существенным отставанием от лидеров, см.: Reynolds L. G. Economic Growth in the Third World 1850–1980. New Haven; London: Yale University Press, 1985. P. 67.

200

Дж. Темпл обращает внимание на то, что кризис 1990‑х годов в Японии стал примером долгосрочного влияния институтов, созданных для обеспечения догоняющего развития, и трудности их демонтажа в постиндустриальную эпоху (см.: Temple J. The New Growth Evidence // The Journal of Economic Literature. Vol. XXXVII. March 1999. P. 112–156). О том же пишет Г. Офер (см.: Ofer G. Switching Development Strategies and the Costs of Transition: the Case of the Soviet Union and Russia // Paper Presented at the AEA Meeting. San Diego. January 3–5. 2004. P. 1–7).

201

У. Истерли отмечал, что во второй половине XX в. долгосрочные темпы экономического развития национальных экономик слабо коррелируют с темпами их развития в предшествующие десятилетия (см.: Easterly W. The Elusive Quest for Growth. Cambridge; Massachusetts; London, England: The MIT Press, 2001).

202

О влиянии технологических достижений стран – лидеров современного экономического роста на увеличение продолжительности жизни и динамику мирового населения в XX и XXI вв. см.: Crafts N. Globalization and Growth in the Twentieth Century // IMF Working Paper, 2000.

203

Knight M., Loayza N., Villanueva D. Testing the Neoclassical Theory of Economic Growth // IMF Staff Papers. Vol. 40 (3). September 1993. P. 534. С. Морис и И. Эйдельман выделяют три существенно различающиеся траектории индустриализации: страны-первопроходцы, страны импортозамещающей индустриализации XIX в. (Германия, Италия, Япония, Россия), страны поздней индустриализации с высокими темпами роста населения (см.: Morris C., Adelman I. Nineteenth-Century Development Experience and Lessons for Today // World Development. Vol. 17. 1989. № 9. P. 1419, 1420).