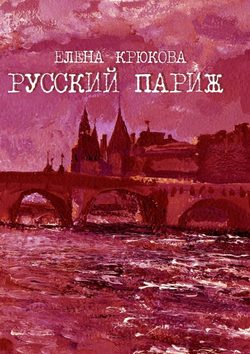

Читать книгу Русский Париж - Елена Крюкова - Страница 3

Канкан

Глава первая

ОглавлениеВода – изумрудом и зимородком,

И длинной селедкой – ронская лодка,

И дымной корзиной – луарская барка…

Парижу в горжетке Сены – ох, жарко.

Анна Царева, «Париж»

Поезд «Прага – Париж». Катит через всю Европу: с востока – на запад. Темнота, духота, тряска. Из старой кожаной сумки – запах еды. Верная подруга Заля Седлакова насовала с собою в дорогу всевозможной снеди – чтобы дети не голодали. Дети, да. А они с Семеном? Они уже могут не есть ничего. Питаться Святым Духом.

Вагоны трясло на стыках. Стекла окон затянуты страшными ледяными узорами. Анна не спала, глядела в окно. По зрачкам резко, больно бил фонарный свет. Станция. Анна не жмурилась. Широко открыты глаза. Думы овевают лоб, как табачный дым. Жаль, в купэ нельзя курить.

Поезд опять стоял, на перроне уныло выкликали время отправления: сначала по-чешски, потом по-немецки, потом, после Страсбурга, – по-французски. Анна так и проехала всю Германию – с широко открытыми бессонными глазами. Когда фонарь бил то синими, адскими, то густо-желтыми, как яичный желток, лучами в замерзшее окно, Анна видела: ледяные розы и тюльпаны на оконном стекле вспыхивают, искрятся.

Дети тихо спали на нижней полке, вдвоем. Аля крепко прижимала к себе Нику. Ника оттопырил во сне нижнюю губу и стал похож на сына Наполеона. Теплые комочки. Родные. Спят или притворяются? Нет, кажется, спят, и крепко. Укачало их.

Семен не спал. Она слышала. Ворочался, вздыхал. Она лежал выше всех – на верхней полке: купэ было трехместное, и полки располагались одна над другой. Почему купэ теперь стало напоминать ей тюремные нары? Они же свободны, они в свободной Европе, и никакого красного террора, никаких расстрелов без суда и следствия. И – никаких тюрем. Пусть попробуют за решетку посадить!

Свобода Европы… блеф… пустота… суета.

Поезд шел, и качались вагоны, и внутри Анны рождались слова. Она все время гудела стихами, и днем и ночью. Днем научилась приглушать в себе эту музыку. Днем надо было работать, бесконечно работать. Зарабатывать деньги; варить еду; стирать и мыть; топить печь. Она без слез не могла вспомнить печи, что топила в Чехии – одну во Вшенорах, другую – в Мокропсах. Руки вечно в угле. Трещины на пальцах, на ладонях болят нестерпимо. Она сама пахла углем и гарью – вместо духов и пудры. Чудесное амбрэ.

Поезд, помоги… Поезд, стучи в такт…

…мы в тюрьме. Мы за решеткой века.

Кат, царевич, вопленица, вор.

Не скотов сочтут, а человеков.

По складам читают приговор…

Длинно, тяжело вздохнул Семен.

Вот так же уезжали из Москвы когда-то. Сначала до Петрограда; там на Виндавский вокзал, и поезд до Риги; а в Риге на перрон вышли, носильщик услужливо подбежал с тележкой, видит – поклажа тяжелая, залопотал сначала по-латышски – Анна глядела непонимающе, – он перешел на немецкий, и Анна вздрогнула и ответила: «Danke schon, ich habe kein Geld». Семен возмутился: что ты, Аня, у нас же есть деньги! Носильщик гордо поправил бляху на груди. Перевез на грохочущей тележке их багаж к берлинскому поезду.

Потом – Берлин. На перроне бледный поэт Андрей Быковский, встречает, губы трясутся. Семен подхватил все баулы и чемоданы один, чуть руки тяжестью не оборвал. Анна схватила на руки Алю. Тогда у нее была одна Аля. Ника тогда еще не родился.

Никогда не родиться и никогда не умереть – вот счастье.

Улещают плесенью похлебки…

К светлой казни – балахоны шьют…

Затыкают рты, как вина, пробкой…

А возжаждут крови – разобьют…

Стихи лились: вино, кровь. Губы покривились в горькой усмешке. «Кому нужны будут русские стихи в Париже? Семену буду читать. Кошку заведу – кошке буду читать. Алю стихи уже не интересуют. Ее уже – помады интересуют… туфельки на каблучках…»

Тяжелые веки опустить на глаза. Постараться заснуть. Хоть на час. На миг.

Берлин. Мрачные дома. Быковский нашел им тогда квартиру в центре, близ Александерплатц. Дешевую: чердак. Анна смеялась: как в Москве, в Борисоглебском! Семен устроился работать дворником – мел и скреб берлинскую улицу перед их домом. Анна кусала губы: уж лучше бы в газету! Дворнику платили лучше, чем журналисту. Аля по утрам плевалась от Анниной крутой, с противными комочками, манной каши. «Александра! Благодари Бога за еду и ешь!» – зло кричала Анна, и лицо ее покрывалось коревыми, красными пятнами. «Вы же сами не верите в Бога, мама», – бросала ложку Аля на стол со звоном.

Они отыскали в Берлине православную церковь и ходили туда с Алей. Аля видела: рука матери еле сгибается, чтобы перекреститься. Але нравились позолоченные иконы, густой бас священника. Анна стояла как столб, перемогая себя. Зачем мы сюда ходим, мама, спросила однажды Аля раздраженно, если вам тут нехорошо? «Чтобы не забыть, что мы русские», – холодно ответила Анна. Огромные светло-серые, ледяные глаза дочери вспыхнули. Она нарочно, назло матери встала на колени на грязный пол храма, чтобы запачкать единственное платье.

Поезд, стучи… Поезд, езжай вперед, только вперед.

Бьют снега в окружия централа.

Прогрызают мыши тайный ход.

Сколько раз за век я умирала —

Ни топор, ни пуля… не берет…

Пуля. Ее водили на расстрел. Жену белогвардейца. Семен служил тогда в Белой Гвардии, в Нижегородском полку. Где они стояли? Где сражались? У Анны родилась вторая дочка, Ольга. Леличка росла слабенькой: недоедала, кричала все время, так орала, что Анна однажды захотела заткнуть ей рот полотенцем – навсегда. И ужаснулась.

Леличка орала как резаная, и ночью громко застучали в дверь.

Анна открыла без боязни. В ледяные комнаты, провонявшие табачным дымом – Анна крутила себе из старых газет «козьи ножки» и запоем курила махорку – ввалились революционные солдаты. У них были страшные, веселые и грубые лица, багрово-румяные с мороза. Винтовки за плечами. Будто – косы у косарей в лугах. Косят смерть косцы, сгребают трупы в стога. «Анна Царева?! – оглушительно крикнул один. – Собирайсь! В кутузку! Муженек-то твой знамо где!» Она молча надела старую лисью шубку, повытертую каракулевую шапочку и валенки, рукавицы не забыла, и сухо сказала Але: «Александра, за Ольгой следи. Если я не вернусь – стань ей матерью». Аля кивнула. Из огромных глаз девочки рекой плыли слезы. У дочери глаза как ледоход. Лед, медленно тая, идет по реке, кровь плывет, отражается синее Божие небо.

Тогда в тюрьме недолго Анну мучили: день всего, – и вместе с сокамерниками повели на расстрел. Они все прекрасно понимали – убивать ведут.

Рядом с Анной шли седенькая старушка в букольках, в пенсне на горбатом носике; высокий, как жердь, мужчина с лицом твердым и жестким, будто из железа вылитым; две девушки, очень молоденькие, им не сравнялось еще и пятнадцати; и три разбитных мужика в поддевках, в купеческих жилетках; на запястьях и скулах мужичков – клеймами времени, привычного к боли и ужасу – ало-синие следы побоев. «Ну, старушка из благородных, высокий тоже, а этих-то за что?» – смутно думала Анна, еле переставляя ноги после бессонной тюремной ночи.

Шла и свои стихи повторяла: «О бессонная ночь, о пресветлая ночь! Все метания – прочь, все сомнения – прочь! Только твой золотой, проницающий свет. Только этот простой – на всю ярость – ответ…»

«Молись, дитя! – воскликнула старушка в пенсне. – Молись, ибо не ведают, что творят!»

Это была зима Восемнадцатого года: Царя и Семью тогда еще не казнили.

Анна знала, что Царская Семья где-то в Сибири. А может, на Урале? Слухи долетали и таяли в воздухе, как снег. Белого снега письмена, инистая, льдистая древняя вязь. На нее наставили дула винтовок, палачей было четверо, а может, пятеро, она не запомнила. Стали стрелять. Старушка упала. Мужчина с железным лицом стоял, вцепившись в окровавленную руку. В него стреляли, а он все стоял и не падал! Пули свистели мимо Анны. Она молчала. Мысль работала ясно и холодно: сейчас я умру. Вот сейчас!

Раздался крик: «Прекрати-и-и-ить!» Солдаты опустили винтовки, матерились. Вразвалку подошел человек в черной кожаной куртке. Прищурясь, глядел на Анну. И Анна поглядела ему в узкие, татарские глаза. У ее ног валялись две убитые девочки. «На цыплят похожи». Мимо лица пролетела черная птица последней слепоты. Солдаты подбежали и стали выдирать из мертвых ушей жемчужные, крохотные сережки, срывать с шей нательные крестики на золотых цепочках. Анну затошнило. Она видела, как пальцы в крови судорожно толкают в карманы золото и жемчуг. «Идемте! – сказал, как отрубил, кожаный человек. – Вас взяли по ошибке». Без единой мысли в голове Анна пошла за ним. Ноги ступали деревянно, не гнулись.

Он привел ее в комнату в здании тюрьмы. Грубо раздел и изнасиловал. Анна, пока он пыхтел и сопел над нею, даже лицо не отворачивала, глядела в потолок. Ей казалось – это вагон, купэ, и она едет. Уезжает. Далеко. Навсегда.

Потом она торопливо оделась, собирая на груди в кулак разорванное кружево исподней рубахи. «Проваливай, – сказал ей кожаный, – пока я добрый».

В дверь купэ осторожно постучали. Проверка билетов. Бочком втиснулся контролер.

– Madame, monsieur, s-il-vouz-plait…

– Анна, не вставай. Я покажу, – жестким бессонным голосом тут же откликнулся Семен.

Муж протянул билеты. Контролер так сладок, так любезен. Дети пошевелились. Ника муркнул, как котенок. Анна так и глядела в потолок. В качающийся потолок купэ.

Дверь хлопнула. Франция. Они уже едут по Франции.

Анна уже была во Франции. Давно. Вместе с сестрой Тусей. В другой жизни. Ее больше нет. Где Туся? И Туси, может быть, уже нет. А Анна еще есть. И теперь Франция станет ее пристанищем. Домом? Никогда. Это Семену нужен дом. А она – поэт; какой ей дом, когда для нее дом – весь мир? И нигде дома нет. Не будет. Не построит.

А они думают – мать, жена…

Чрез решетки дико тянем руки.

Камни лупят по скуле стены.

Мы уже не люди – только звуки.

Еле слышны… вовсе не слышны…

Так проехали всю ночь. Последняя ночь, им проводники сказали. Утром – Париж.

Так и пролежала всю ночь – с открытыми глазами.

И снег расстояний их заметал. И гудели, плакали встречные поезда; и их поезд отвечал стоном, свистом.

А утром поезд встал, грохнув, содрогнувшись всем тяжелым железным телом. Замер, огромный, уставший бежать зверь.

Анна погладила на запястье браслет – серебряную змею.

Дверь купэ отъехала. В проем всунулось поросячье-розовое, умытое лицо. Бодрый, свежий голос по-русски выкрикнул:

– Восточный вокзал! Все, Париж, прибыли, господа! Подъем!

Аля вскочила, не расчесывая, стала укладывать волосы, они призрачной паутиной путались между пальцев. Ника лениво спустил ноги с полки. После сна у него опухло лицо, он стал похож на бегемотика. Русые кудри, алые губки бантиком. Не мальчик – Рождественская открытка.

Семен легко, как с коня, спрыгнул с верхней полки. Его лицо – вровень с глазами Анны.

– Аня! Вставайте. Приехали!

Вот теперь у нее были закрыты глаза. Притворялась спящей.

– Анюта, – шепнул Семен и ласково потряс ее за голое плечо, высунувшееся из-под жесткого верблюжьего одеяла, – Париж…

Распахнула глаза. Обернула голову. Семен ужаснулся холоду, что тек из зеленых – две крымских забытых виноградины, – любимых глаз.

– Париж. Ну что ж. Надо вставать.

Она выбросила из-под одеяла ноги. Семен принял ее на руки, будто она прыгала наземь с балкона. С солнечной приморской веранды, увитой плющом и диким виноградом, а не с жесткой полки душного купэ. «Какая легкая, худенькая. Так легко ее держать. Так тяжело…»

Увязывали баулы. Уталкивали разбросанные по купэ вещи в сумки. Ника весело плясал на чемодане. Анна нацепила черный берет, скособочила его, нахлобучила на ухо. Мельком погляделась в круглое зеркальце – вытащила из сумки. Опять зеркальце в сумку швырнула.

Красавица! Париж оценит. Мысли текли быстрые, язвительные, жестокие.

Как жить будем? Где? Что делать будем?

Вытащили чемоданы и сумки на перрон. Из трубы паровоза валил густой черный дым, и Анна глубоко дышала чужой гарью. Еще пахло свежевыпеченной сдобой; еще – странно, здесь, на вокзале – молотым кофе. Она сглотнула. Есть захотелось.

Брось, Анна, не хнычь, терпи! Как мать твоя покойница говорила: «Не балуй себя едой и питьем! Чем слаще ешь – тем горше плакать будешь на Страшном Суде!»

– Вот мы и в Париже, Семушка.

Повернулась к нему всем корпусом, как в танце. Он испугался: вдруг за руку возьмет и сейчас тут, на перроне, затанцует?! Засмеялась, прочитав его мысли. Он криво улыбнулся в ответ.

Куда сейчас? А Бог весть куда. У Семена адрес, он поведет их, поводырь!

На привокзальной площади взяли такси. Седой благообразный таксист помог им погрузить в авто багаж. Услышав, как супруги по-русски переговариваются, по-русски вымолвил:

– Я тоже русский. Вы откуда? Из Петербурга? Речь питерская, по выговору!

– Из Москвы, – сказала Анна, не глядя на таксиста. – А вы из Питера?

Слеза уже бежала, дрянь такая, по щеке.

– Из Питера! Я ведь генерал, друзья мои! Я – друг Юденича. Погибла Россия!

Не глядела на него – боялась разрыдаться в голос. Старик тоже плакал.

Как он хорошо сказал – не «господа», а «друзья».

– Вам куда, милые? Без денег довезу!

Семен сунул таксисту-генералу записку.

– А, улица Руве, девятнадцатый район! Не из роскошных местечко… Рабочие живут. Железная дорога рядом, фабрики… Бойни неподалеку… запахи, крики… ни парка, ни бульвара, где детишек-то будете выгуливать, бедные вы мои?

Правильно, бедные, жестко думала Анна, по поклаже видать.

– Мы временно там. Остановимся у знакомых, потом квартиру найдем.

– Господи, сначала работу найдите!

Автомобиль шуршал шинами по асфальту. Анна тупо, слепо молчала. Молчал и Семен. Дети щебетали как птички, прилипли личиками к стеклам, восторженно разглядывали Париж, как давнюю, невозможную новогоднюю елку в свечах и игрушках.

Когда семья вышла из такси и Семен расплатился с водителем, насильно засунув ему в руку купюру, бывший генерал широким крестом перекрестил их и прошептал:

– Помоги вам Господи, помоги.

*

Ярко, больно блестит на солнце сине-зеленое, веселое море.

На вкус терпко-соленое. Цветом – то как прозрачно-зеленые грозди винограда Марсанн и Русанн, то как густо-синяя, сизо-лиловая тяжелая, будто кованая гроздь Мурведр.

Русанн, Марсанн – женские имена звучат переборами лютни, аккордами арфы. Юг! Благословенный!

И берег-то назван в честь моря – Лазурным.

Издавна здесь именитые люди селились. Замки графы, герцоги на приморских склонах возводили. Солнце ласкает землю, целует! Боже, сколько виноградников здесь – стекают с кудрявых гор к морю, бегут, кудрявые зеленые овечки, к его плоскому синему, жестяному подносу! А на подносе – белые корабли, как белые фужеры, утлые лодчонки – крохотные рюмки; и замок Иф близ Марселя, где узники томятся, – темный, старинный коньячный бокал! Пей не хочу! Опьяней от красоты мира!

Ницца – город-сказка. Белые домики-скворечники торчат в густой зелени. На рынке крестьянки свежую макрель, морскую жирную форель за грош продают. А уж винограда – завались, и свежего, и изюма! А в праздник вина, в день святого Венсана, каких только вин виноделы на прилавки не выставляют! И гудит Ницца два, а то и три дня. И все пьют, а пьяными не бывают! Лишь усы лихо закручивают мужчины, и, пробуя вино на вкус, долго смакуют, цокают языком. И бешено кружат в танце хорошеньких крестьяночек из Санари, из Сен-Тропе, из Экса, из бухты Каро! Только вспыхивают под летящими лопастями юбок белыми, серебряными рыбами девичьи ножки. Только стучат каблуки. Правду говорят: вино – напиток богов. Хоть на миг, а люди богами становятся, вина испив.

Много русских, подранков революции, поселилось в Ницце. Да и в Марселе тоже много. На кораблях сюда, на Лазурный берег, приплывали, обогнув землю окружным путем – иные плыли из Владивостока в Шанхай, из Шанхая в Бомбей, из Бомбея – в Каир, из Каира – в Марсель. Иные по старой, дворянской памяти в Ниццу жить приезжали: невыносим был гудящий, как улей, Париж, дымные улицы, многолюдье, поденная грязная работа. Юг нежной песней, виноградным сладким соком из хрустального бокала казался. А приезжали – и начиналось то же: заработок денег, борьба за каждый встающий день.

Юноша Рауль Пера случайно познакомился с семьей адмирала Милкина: увидел – стоит на рынке в жаркий солнечный день дородный старик, профиль сухой и острый, не нос – клюв орлиный, маленькие птичьи глазки пронзают людей насквозь, сразу все знают о них, – обводит взглядом лари и кульки, мешки и россыпи снеди и иных товаров. Старик пошел по торговым рядам; Рауль безотчетно пошел за ним. Стражем стал, соглядатаем.

Старик пересек полосу солнечной мостовой, отделявшей продовольствие от старинных вещей. Рауль оглянулся по сторонам. Сердце билось. У сердца выросли жалкие, воробьиные крылья.

Славился на все побережье антикварный рынок в Ницце! В первое воскресенье июля съезжались сюда жадные покупатели незапамятной французской старины; и не только французской – старик шел и глядел на алжирские статуэтки эбенового дерева – гнусных африканских божков, на связки индийских гранатов, то темно-алых, кровавых, то нежно-лиловых, то прозрачно-ледяных, то ярко-зеленых, ярче виноградной листвы; на мексиканские маски Кетцалькоатля, на испанские перламутровые веера, на японских бронзовых смеющихся Будд, на аргентинские погремушки, сделанные из полых высушенных тыкв.

И жадней всего глядел благородный старик на медные русские подсвечники. О, даже белые свечи были воткнуты в старую, черно-зеленую медь. Замер старик. Застыл. То ли любовался, то ли плакал.

Рауль, не помня себя, шагнул вперед. Рука сама вытащила из кармана кошелек.

Вчера Рауль сдал экзамены в коллеже, и дед Рауля, итальянец из Пьемонта, по такому торжественному случаю подарил внуку бумажник, а в нем, ура, франки лежали. Рауль от радости и стыда даже не сосчитал, сколько.

– Эй, хозяин! Подсвечники почем отдашь?

Прокопченный на солнце торговец сощурился, оценивая мальчишку. Свистнул сквозь зубы.

– Пятьдесят франков! И – забирай!

Рауль раскрыл бумажник. Дрожащими пальцами пересчитал дедов подарок. Десяти франков не хватало – тут было сорок.

Он еще никогда в жизни не торговался. Побледнел от волненья.

– У меня не хватает, хозяин!

Губы дрожали от обиды. Глаза следили: старик вздрогнул. Птичьи зрачки перевел на юнца.

Антиквар протянул загорелую, крепкую руку. Рауль вынул купюры. Бумага, деньги ведь это только бумага, и не более того! Скорей, гляди, как он смотрит! Сейчас повернется, уйдет…

Рауль расплатился, схватил с лотка два подсвечника и протянул старику – и не успел: и вправду увидал его спину. Высокую, чуть сутулую спину. Спина качалась, уходила. Шевелились под мокрой рубахой лопатки. Кинулся Рауль; старика за локоть схватил.

– Позвольте, я вам… Это подарок!

Подсвечники, задыхаясь, протянул. Старик глядел недоуменно, холодно. Прокалывал Рауля зрачками.

– Что, зачем?

– Я купил это для вас! – в отчаянии крикнул Рауль.

И старик улыбнулся. И взял из рук у Рауля русские подсвечники.

*

Потом они пришли домой к старику. Его звали Алексей Дмитриевич Милкин, и он в России, при последнем Царе, был адмиралом Царского флота. Рауль познакомился со всем семейством адмирала – с женой, глядящей покорными оленьими глазами, с двумя дочерьми – Лилей и Ликой, с тещей-старухой – ее чудом спасли, вывезли из советского Ленинграда уже после смерти великого вождя большевиков Ленина, – с ее старой сестрой, похожей на кривую ржавую кочергу, голос скрипучий, зубов во рту нет, а душа добрая, и взгляд – ангельский.

Старая кочерга все время молилась, стоя на коленях перед киотом. Рауль впервые в жизни видел православный киот. Глядел, разинув рот, на золотые лики святых на черном, дегтярном фоне, на кроваво-алый плащ Богородицы, на пустые, тихие ладони Христа. Ладони Бога напоминали стертый манускрипт, палимпсест. Знаки, линии, морщины, записи времени: зачем они вечности? Зачем вечный, небесный Бог стал человеком?

Христос был похож на него самого, так был юн и беззащитен, и пушок над губою и на подбородке, что Рауль пугался.

Адмирал Милкин сажал Рауля с собой за стол, они обедали вместе. За креслом адмирала по старинке стоял лакей, русский мужик, адмирал смешно звал его – Гринька. Рауль вслушивался в диковинные русские слова. За обедом изъяснялись по-французски, и он все понимал, и принимал участие в беседе; а когда вставали из-за стола – тут же все по-русски говорили.

– Хочешь, буду учить тебя русскому языку? – спросила печальная жена генерала, Ираида Васильевна.

Рауль согласился с восторгом.

*

Адмирал Милкин познакомил Рауля со всеми русскими, что поселились здесь, на Юге. Рауль побывал у всех в гостях – и у княгини Васильчиковой, у которой мужа-князя расстреляли вместе с Царской родней, а она вот счастливо уцелела, и у князей Нарышкиных, Сергея и Ксении, что спасались преподаваньем музыки и открыли музыкальную школу, и Ксения учила французят нотной грамоте и игре не на фортепьяно – на старом разбитом клавесине. Алексей Дмитриевич купил клавесин задешево на том же антикварном рынке, где пропадал по воскресеньям, и Нарышкиным подарил. Они очень благодарили.

Рауль делал успехи в русском языке. Он скоро узнал, что такое «спозаранку» и «охота», «самовар» и «сенокос», «икона» и «молитва», «честь» и «расстрел». А еще он узнал, как будет по-русски «виноград»: «вьи-но-ггад», вот как! Он сначала грассировал и картавил, все никак не мог выговорить русское раскатистое, как гром, «эр». «Рцы», важно поднимал палец адмирал, это буква рцы. Аз, буки, веди, глаголь, добро…

Рауль понимал, что такое добро. Оно щедро лилось из самодельного душа в саду адмиральского дома – Алексей Дмитриевич сделал душ из садовой лейки и очень гордился этим.

В истомно-жарком приморском августе они поехали в гости к знаменитому русскому писателю, что жил неподалеку от Ниццы, в Санари. Лика и Лиля надели белые широкополые шляпы; адмирал – свой старый, чудом сохраненный в бурях войн и революций белый, с золотом, китель. Наняли пролетку. Адмиральша ехать отказалась – у нее сильно болела голова.

Пролетка тряслась по дороге, девочки смеялись, показывали пальцами на бушующее море – день был огненный и ветреный, прибой рассыпался над прибрежными скалами белой, бешеной пеной. «Пальцем нельзя показывать!» – гневался адмирал. Пролетка остановилась около белого особняка, в тени платана. Возница раскурил трубку. Распахнулась дверь дома, и молодая женщина, кудрявая и смуглая, с глазами-вишнями, пошла навстречу приехавшим легким шагом, будто танцуя. В руках она несла бутыль с вином и глиняную кружку.

Она подошла ближе, и Рауль увидел – нет, совсем не молодая, морщины птичьими лапками в углах глаз. И снежные нити седины в веселых кудряшках.

– Здравствуйте, дорогой Алексей Дмитрич! – пропела женщина по-русски. – Освежитесь с дороги!

– Кучеру сперва налей, Вета, – ворчливо кинул Милкин.

Сидели не в доме – на открытой веранде. Хозяйка, та, что вынесла им вина, разливала чай из пузатого медного, с клеймами, баташовского самовара. Писатель неприязненно глядел, как супруга раскладывает возле блюдечек золоченые ложечки с витыми ручками. «Плохо живут, – смутно, смущенно подумал о них Рауль, – какие-то злые друг к другу они». Старая вислоухая собака медленно подошла, ткнулась мокрым носом в колено. На веранду не вошла – вбежала юная девушка, волосы рассыпаны по плечам, улыбается, и зубы блестят! Красивая дочка какая у писателя!

– Бонжур!

– Бонжур, Алиночка! К нам, к нам! Гляди-ка, кто к нам прибыл!

Рауль наблюдал, как преобразилась знаменитость. Заиграло, заискрилось, запылало румянцем лицо, еще миг назад старое, дряблое! Рауль уже читал книжки писателя, изданные в России, до революции, и здесь, в эмигрантских парижских издательствах. Ему нравилось, как он пишет – об охоте, о собаках, о женской красоте. О слезах перед древней иконой: старик на коленях, на дощатом полу сельской церквушки, а вокруг метель, снега…

Рауль никогда не видел снега.

– О, бонжур, Алексей Дмитрич… девочки! А это…

– Месье Пера, наш большой друг! Благородный юноша! Генеалогическое древо его уходит в глубь истории Ниццы, Тулона и Пьемонта! Глядите, профиль – вылитый кондотьер, ма пароль!

Густоволосая, что твоя русалка, загорелая девочка присела в реверансе. Ямочки на щеках. Хохочет беззвучно. Руку протянула беззастенчиво.

– Алина!

– Рауль, – и ручку пожал, боясь раздавить, причинить боль, такая хрупкая ручка, фарфоровая.

– У вас пгелестная дочь! – сказал по-русски, неимоверно грассируя.

Писатель побледнел. Жена уткнула длинный нос в чайную чашу. Поправила растерянно седые кудри.

– Это не дочь, – сказал писатель, любовным взглядом обнимая все юное, трепещущее, жадно дышащее солнечное тело. – Это Алина.

– Это его любовь, – сказала жена Вета полным слез голосом, отодвинула от себя чашку, расплескала чай, встала, уронила плетеный стул и вышла вон с веранды в солнце, в марево, в факельный жар полудня.

– Что же ты, Петр Алексеич, что ты, ну…

– Я? Ничего. – Писатель улыбнулся – будто нож прорезал жаркий полумрак веранды. – Все правда! Я без нее жить не могу! В ней – вся жизнь, что осталась!

Обнял Алину за плечи. Девочка запрокинула голову. Коснулась затылком старой мужской руки. Рауль не знал, куда девать руки, глаза. Адмирал разлил всем в бокалы красного вина из оплетенной сухими прутьями пузатой бутыли.

– Выпьем за счастье, Петя, – тихо сказал.

– За Россию выпьем! – сумасшедше сверкнув желтыми, в алых нездоровых прожилках, белками старых глаз, крикнул писатель.

После обеда прилегли отдохнуть. Раулю постелили на веранде. Петр Алексеевич и Вета разбрелись по комнатам: он – в спальню, она – в другую. Порознь спят; по-кошачьи друг на друга фыркают… а где же Алина? Почему-то представил ее на берегу моря, с букетом ярко-алых азалий в тонких смуглых руках.

Дверь скрипнула, и Рауль вздрогнул, приподняв отяжелевшую от прованского вина голову с полосатой подушки. Привскочил на диване, сел, смущенный: вошла Алина. Кровь бросилась в голову: а если обнимет, поцелует? Жизнь била из девчонки марсельским площадным фонтаном – до неба! Села на краешек дивана. Бедром коснулась ноги юноши. Лицо Рауля пылало малиново.

– Да вы не бойтесь меня, – хихикнула, кончик язычка сквозь зубки показала. – Я… вас не обижу!

Захохотала беззвучно, закидывая голову, как давеча в гостиной.

– Я хочу попросить вас… – Взяла в пальцы густые, пшеничные волосы, сунула концы прядей в рот. Глазенки расчерчивали, разрезали вкривь и вкось красное лицо Рауля. – Вы будете моим душеприказчиком!

Рауль онемел от ужаса и смеха.

– Но вы же такая молодая!

– Я умру, как все! – И опять хохотать, теперь уж музыкально: в голос.

– Тише, мадемуазель… хозяев разбудите…

Алина приблизила лицо к его лицу. Они вдвоем были похожи на детишек, строящих на берегу рыцарский замок из сырого песка.

– И разбужу. И что? Да не спят они. Вета меня ненавидит, а Петруша ждет, что я к нему в спальню приду. А я – не приду! Я – свободна! Что хочу, то и делаю!

– А что я…

Алина поняла. Ее губы коснулись его алого уха. Шептала быстро, взахлеб:

– Я тоже пишу. Стихи! И рассказы! И – дневник веду! Господи, какой же хороший дневник! Мне будет жалко, если я вдруг умру, а все это добро пропадет! У меня в комнате сундук. Там мои бумаги! Я напишу… завещанье… на вас!

Рауль глядел в юное, смуглое, румяное, веселое лицо – и ничего не понимал. Голова кружилась. «Шутит девчонка…»

– И у нотариуса заверю! Дайте мне ваш адрес, чтобы я могла вам бумагу прислать!

Рауль, вытаскивая из кармана визитку, опять коснулся ногой ее ноги, и новая волна краски накатила, застлала глаза. Алина цапнула визитку, как кошка.

– А, в Ницце живете! Рядом! Так я и думала!

Обняла за шею. Быстро, жгуче поцеловала в щеку. Побежала к двери.

Куколка. Милая, нежная куколка. Ручки тряпичные, гибкие. Губки сердечком.

Остановилась. Подумала секунду. Подбежала опять к дивану, нагнулась – и поцеловала мальчика в губы.

И тогда уж выбежала совсем.

*

Когда адмирал с семейством и Рауль уезжали восвояси, Рауль, сидя в пролетке, крепко прижимал к животу маленький сундучок. В сундучке лежали рукописи Алины Красновой. Молодая, а столько уже написала. Он завидовал. А сколько еще напишет! Зачем она отдала ему бумаги? Чтобы Вета не прочитала, как Алина любит ее мужа? А может, она и правда скоро умрет? Господи, спаси взбалмошную девочку: от болезни, безвременной смерти и от греха. Пролетка катила. Терпко, остро пахло хвоей прованской длинноиглой сосны: будто дамскими пряными, восточными духами. Доносился грохот прибоя. Лика и Лиля дулись друг на друга. Адмирал вытирал лоб батистовым платком. Жара стояла в Ницце в этом году.