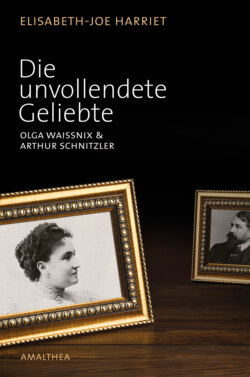

Читать книгу Die unvollendete Geliebte - Elisabeth-Joe Harriet - Страница 9

Der Kurschatten Beginn einer Beziehung

Оглавление»Ich wollte, alles um uns sänke in die Erde und wir zwei blieben allein auf der Welt.«

Olga hatte sich nach ihrer Heirat innerhalb von fünf Jahren in einen Hotelgroßbetrieb eingearbeitet und drei Kinder zur Welt gebracht. Gefangen in einer nicht erfüllenden Ehe und an einem Ort abseits des Lebens der Großstadt fühlte sich die erst 23-jährige Thalhofwirtin ausgelaugt, frustriert und gesundheitlich angeschlagen. Die Ärzte äußerten einen Verdacht auf Lungentuberkulose und rieten zu einem Klimawechsel. Was lag daher näher, als eine Erholungskur in Meran im Frühjahr 1886 anzutreten?

Ein paar Wochen waren dort bereits vergangen, Olga wohnte im Hotel Tirolerhof und fühlte sich recht wohl in dem mondänen Ort. Sie hatte sich mit dem Wiener Fabrikantenehepaar Salcher und dessen beiden Töchtern angefreundet, man unternahm gemeinsam Ausflüge in die Umgebung und ging täglich auf der Promenade spazieren.

Meran mit seinen 300 Sonnentagen im Jahr und einem nach Süden geöffneten Tal, das für eine ausgeglichene, warme Luft sorgt, war ab 1855 einer der beliebtesten Luftkurorte für Lungenleiden des Habsburgerreiches geworden. Besonders nachdem Kaiserin Elisabeth mit ihren Töchtern Gisela und Marie Valerie im Oktober 1870 den Winter im Schloss Trauttmannsdorf verbracht hatte, war der Aufstieg zur vom Adel und Großbürgertum gleichermaßen geschätzten Touristenhochburg nicht mehr aufzuhalten.

Hier in Meran, an Schnitzlers erstem Tag in dem Kurort, Ende März 1886, kreuzten sich seine und Olgas Wege wieder. Was aber führte Arthur Schnitzler nach Meran? Anfang September 1885 begann der junge Arzt seine Zeit als Aspirant, zunächst auf der von dem Wagner-Enthusiasten Primarius Standthartner geleiteten Internen Abteilung des Allgemeinen Krankenhauses, wo er den Vormittag mit dem Studieren und Ergänzen von Krankenberichten verbrachte. Mangels weiterer Tätigkeiten suchte er recht bald das Kaffeehaus auf, um sich mittags in die von seinem Vater mitbegründete Poliklinik zu begeben, wo er bei dem Nervenpathologen Professor Benedikt hospitierte. Nachmittags begleitete er manchmal seinen Vater, den Laryngologen Johann Schnitzler, bei dessen Hausbesuchen oder vertrat ihn ab und an in seiner Privatordination. So blieb genügend Zeit für Freunde und Abenteuer mit diversen jungen Damen. Diese Phase nach seiner Promotion fasste Schnitzler treffend zusammen: »Vorerst hielt sich diese meine privatärztliche Tätigkeit natürlich in den engsten Grenzen, und genau genommen führte ich eigentlich mein Studentenleben weiter – ein junger Mann aus gutem Hause, der ein paar Stunden des Tags in Spital und Poliklinik oder auch im Laboratorium für pathologische Histologie beschäftigt war, fleißig Theater, Konzerte und Gesellschaften besuchte, einen allzu großen Teil seiner freien Zeit im Kaffeehaus mit Freunden hinbrachte und immer nur von seinem Taschengeld lebte, mit dem er selbstverständlich niemals auskam …«

Anfang des Jahres 1886 war an seiner linken Halsseite eine Lymphdrüse zur Größe einer Kinderfaust herangewachsen. Nachdem die von seinem Vater verordneten Jodpinselungen und Umschläge keinen Erfolg zeitigten, begab sich Arthur Schnitzler Anfang März zu einem befreundeten Chirurgen, der bald zu der wenig erfreulichen Diagnose einer möglichen Tuberkulose kam. Wahrscheinlich hatte sich der junge Arzt im Allgemeinen Krankenhaus angesteckt, sollte sofort seine Arbeit im Spital einstellen, Diät halten, einen geordneten Lebenswandel führen und schnellstmöglich einen mehrwöchigen Aufenthalt im Süden antreten.

Die Volkskrankheit Tuberkulose, die wegen ihrer Häufigkeit gerade im österreichischen Raum den Beinamen »Wiener Krankheit« hatte, war bis in die 1880er-Jahre unter den Namen Skrofulose, Phthise oder Schwindsucht bekannt. Prähistorische Funde haben gezeigt, dass die Tuberkulose als endemisch auftretende Krankheit stets ein treuer Begleiter der Menschheit war. Die Unwissenheit über die Entstehung und Verbreitung der Krankheit führte zu drastischen Maßnahmen bis hin zur Vertreibung der Kranken aus der Gemeinschaft. Die Krankheit breitete sich trotzdem ungehindert weiter aus.

Laut Statistik waren in Wien 20 bis 25% aller Todefälle zwischen dem 18. Jahrhundert und dem Ende des Ersten Weltkrieges auf Tuberkulose zurückzuführen. Bis zum Jahre 1884 war die Tuberkulose in den medizinischen Statistiken der Stadt Wien in der Rubrik »Miasmatische Erkrankungen« zu finden, verursacht durch schlechte Luft. Selbst die Endeckung des Tuberkel-Bazillus durch den Arzt und Forscher Robert Koch führte nicht sogleich zur Revidierung der ärztlichen Meinungen. Noch im Jahre 1883 schrieb selbst Schnitzlers Vater, der damalige Vorstand der Laryngologischen Abteilung der Wiener Poliklinik, in der Wiener Medizinischen Presse, dass die Übertragung der Tuberkulose von einem Individuum auf das andere zu den seltensten Vorkommnissen gehöre.

Auch wenn die Tuberkulose selbst wohlhabende Menschen mit einem geschwächten Immunsystem erkranken ließ, war sie hauptsächlich eine Krankheit der Armen, die ihren Nährboden in den dicht gedrängten Arbeiterwohnungen hatte. Bis ins Jahr 1937 besaßen trotz des bereits begonnenen sozialen Wohnungsbaus 75% der schwer Tuberkulösen keinen eigenen Schlafraum und 11% kein eigenes Bett.

Ende März 1886 folgte Arthur Schnitzler dem ärztlichen Rat und trat die Reise in den Luftkurort Meran an, wo er gleich am ersten Tag Olga Waissnix auf der Promenade begegnet. Allerdings grüßt man sich nur kurz von der Ferne. Schnitzler erinnert sich daran, dass er im Sommer des Vorjahres am Thalhof das Gefühl hatte, der jungen Frau nicht sonderlich sympathisch gewesen zu sein. Er hatte sich auch darüber geärgert, dass sie eine seelische Ähnlichkeit mit dem leidigen Schriftstellerkollegen Peter Altenberg an ihm festgestellt hatte. Das Hotel, in dem er abgestiegen ist, behagt Schnitzler gar nicht, weswegen er sich – ohne zu wissen, dass auch Olga dort wohnt – im Hotel Tirolerhof einquartiert. Beim Abendessen sieht er die Thalhofwirtin wieder und wechselt ein paar unbedeutende Worte mit ihr. Olga und Arthur sitzen an der großen Tafel durch mehrere andere Gäste getrennt und haben keine weitere Gelegenheit zur Konversation. Wie auf Verabredung reisen im Laufe der Tage die zwischen ihnen sitzenden Damen und Herren ab, die beiden rücken immer näher zueinander und werden schließlich zu Tischnachbarn. Fügungen des Schicksals ergeben sich so von selbst als erstes Gesprächsthema. Olga stellt erneut fest, wie groß die innere Verwandtschaft zwischen Schnitzler und Altenberg sei, und dass sie ihm wohl deshalb gleich großes Vertrauen entgegenbringe. Im Laufe des Gespräches kommt das Thema Aberglaube auf und Schnitzler äußert seine Vorliebe für die Zahl 26, die einst ein Pferd trug, auf das er gewettet und dadurch einen beträchtlichen Betrag gewonnen hatte: »Ich drückte nun Frau Olga gegenüber mein Bedauern aus, daß ich hier im Gasthof nicht das Zimmer sechsundzwanzig bewohne, sondern Numero fünf. ›Und Sie, gnädige Frau?‹ – ›Einundzwanzig‹, erwiderte sie. – ›Einundzwanzig und fünf sind sechsundzwanzig‹, stellte ich fest, und so hatte uns das Schicksal neuerdings ein Zeichen gegeben. Wir sahen einander lange in die Augen und wußten plötzlich, wie wir zueinander standen.« Aus der anfänglichen Sympathie war Liebe geworden, die Zweisamkeit sucht.

Die guten Sitten verbieten es, dass die frisch Verliebten für sich bleiben und gemeinsam etwas unternehmen. Auch weiß Olga, dass man ihr Zusammensein mit einem Mann ihrem Gatten und ihrem Vater sogleich hinterbracht hätte. Daher begnügen sich Olga und Arthur zunächst mit Spaziergängen in Gesellschaft des behäbigen Ehepaares Salcher und dessen magerer Töchter. Ein paar Tage vor Schnitzlers Abreise begibt sich diese kleine Gesellschaft zu einem Ausflug ins Naiftal. Olga und Arthur haben zwar kaum Gelegenheit, miteinander zu reden, »aber es war jenes Schweigen, in dem man sich nur immer näher zueinanderfindet und das wunderbarer und reiner in uns nachtönt, als Worte zu tun vermögen«. Am Abend tanzen sie kurz miteinander und genießen die körperliche Nähe. Nur von den Töchtern Salcher begleitet fahren sie am darauffolgenden Tag mit der Bahn nach Sigmundskron und steigen dort auf die gleichnamige Burg. Als die kühne Kletterin Olga dabei auf den Steinen einer Geröllhalde ausrutscht, fasst Arthur rasch ihre Hand und sie sagt etwas kokett: »Was wäre daran gelegen, wenn ich hinabgestürzt wäre?«. Bei der Bahnfahrt zurück nach Meran können die Liebenden ihre Blicke kaum mehr voneinander lösen. Und beim Abendessen, während die Schüsseln gereicht werden, flüstert ihm Olga zu: »Ich wollte, alles um uns sänke in die Erde und wir zwei blieben allein auf der Welt.« Der begeisterte Klavierspieler Schnitzler setzt sich nach dem Diner an den Flügel und fantasiert, natürlich nur für Olga, die ihm gegenübersitzt und mit Trauer im Herzen daran denkt, dass dieser Mann in Kürze abreisen und die sie so beglückenden Tage unwiderbringlich der Vergangenheit angehören werden.

An diesem letzten schwülen Tag fordert Olga Arthur vormittags zu einem Spaziergang auf. Endlich sind sie allein, aber das Gespräch will nicht so recht in Gang kommen. Mit zu Boden gehefteten Augen stammelt sie schließlich: »Um eines wollte ich Sie bitten, kommen Sie nicht vor Herbst nach Reichenau!« Auf seine erstaunte Frage, warum sie das wünsche, erzählt sie ihm von ihrem ungeliebten, eifersüchtigen Ehemann und der Szene, die er ihr wegen Altenbergs Verehrung vor drei Jahren gemacht hat. Sie will aus Angst vor ihrem unbeherrschten Mann unbedingt den häuslichen Frieden bewahren. Mit bebender Stimme ihm ihre Hand entgegenstreckend, sagt sie: »Ich möchte Ihnen also meine Freundschaft anbieten, – anderes als Freundin kann ich Ihnen ja nicht sein. Eine metaphysische Freundschaft sozusagen. In jedem Schmerz, in jeder Freude sollen Sie denken: Es ist eine da, die mit Ihnen sich freut, mit Ihnen leidet. Wollen Sie diese Freundschaft annehmen?« Und Arthur küsst, als wäre er einverstanden, inbrünstig ihre kühle weiße Hand.

Für den Nachmittag desselben Tages verabreden sie sich im Lesesaal des Kurhauses und begeben sich auf eine letzte gemeinsame Wanderung nach Sankt Valentin. Sie fragen sich dabei immer wieder, wie es zu dieser tief empfundenen Liebe kommen konnte, und erinnern sich mit Wehmut an die gemeinsam verbrachten Momente in Meran: die erste, noch nichts ahnende Begegnung auf der Straße, das langsame, schicksalhafte Verschwinden der Gäste zwischen ihnen bei Tisch und die geheimnisvollen Zahlen 21 und 5, die leider nicht zur Addition kamen. Um sich mehr miteinander verbrachte Zeit vorzutäuschen, machen sie die Tage zu Jahren und sprechen vom Ausflug ins Naiftal vor fünf Jahren und dem Sommer des Vorjahres am Thalhof, wo sie einander noch nicht liebten, der nach dieser Berechnung tausend Jahre zurückliegt. Diese Angewohnheit werden die beiden über die Jahre hin beibehalten. Sie sitzen auf der Terrasse von Sankt Valentin und wünschen sich, dass dieser Augenblick ewig währen möge. Olga trägt einen Umhang mit Pelzquasten, mit denen sie immer spielt. Sie reißt eine davon ab, küsst und schenkt sie Arthur, der sie viele Jahre lang wie ein Kleinod aufbewahren wird. Am Rückweg bittet sie ihn, an diesem letzten Abend nicht Klavier zu spielen: »Mir ist, als sprächen Sie da zu mir. Sie verstehen, was ich meine.« So sitzt man nach dem Abendessen mit ein paar anderen Gästen zusammen und plaudert. Bald begeben sich die netten, aber störenden Gesprächspartner zur Nachtruhe und die beiden Liebenden bleiben allein in dem großen, schwach beleuchteten Raum zurück. Als Schnitzler ihr zum endgültigen Abschied innig die Hand küsst, fallen sie einander plötzlich in die Arme und küssen sich lang und heiß, bis Olga sich losreißt und auf ihr Zimmer geht. Und Arthur auf das seine.

Dass Olga sich Schnitzler an diesem Abend nicht hingibt, zeigt das Ausmaß der Furcht vor ihrem Mann. War sie sich bewusst, dass sie ihren Gatten zwar nicht körperlich, aber beständig seelisch betrog?

Als Schnitzler am Morgen des 17. April 1886 das Hotel Tirolerhof verlässt, ist es kalt und regnerisch. Er dreht sich noch einmal um und erblickt Olga am Balkon ihres Zimmers stehend, die ihm einen traurigen Abschiedsgruß zunickt. Arthur eilt weinend zum Bahnhof und weint auch noch während der Fahrt. Olga Waissnix verlässt Meran am 18. April 1886, wie ein Vermerk der Rubrik »Allerlei aus Meran« in der Österreichischen Cur-Zeitung, die dem Wiener Salonblatt beigelegt war, verrät: »Herr Ludwig Schneider, der liebenswürdige Wirth vom Wiener Südbahnhofe und Realitätenbesitzer in Vöslau, ist hier angelangt, um seine Tochter, die schöne und geistreiche Frau Olga Waissnix, der die Meraner Cur vortrefflich bekommen hat, abzuholen und nach Abbazia zur Nachcur zu begleiten, von wo dieselbe nach ihrem reizenden Domicil ›Thalhof‹ in Reichenau zurückkehrt.«

Amors Pfeil hat den jungen Lebemann Schnitzler mit voller Wucht getroffen und am Ende der sehnsuchtsvollen Gedanken, die er am 27. April 1886 seinem Tagebuch anvertraut, finden sich die abschließenden Worte: »Nein, in der That! Ich hätte es nie und nimmer möglich gehalten, daß ein Gefühl von solcher Stärke je noch in mein Herz Einzug halten könnte –«

Kein Tag vergeht, an dem er nicht an Olga und die Tage in Meran denkt. Da ein Wiedersehen vor dem Herbst wegen des gegebenen Versprechens nicht möglich ist und der Briefwechsel der beiden noch nicht begonnen hat, lebt der Verliebte in ständiger Hoffnung auf eine Zufallsbegegnung in Wien. Am 29. Mai 1886, beim ersten von Fürstin Pauline Metternich ins Leben gerufenen Blumenkorso im Prater, ist es endlich so weit.

Die Entstehung des Blumenkorso ging auf die seit Mitte des 19. Jahrhunderts alljährlich am 1. Mai, als Begrüßung des Frühlings stattfindenden kaiserlich-königlichen Praterfahrten zurück, die zu einem der wichtigsten inoffiziellen Feste für das Kaiserhaus, den Hoch- und Kleinadel und das Volk gehörten. Die Mitglieder des Kaiserhauses fuhren in den Kaisergarten, der linker Hand vom Eingang in den Prater gelegen und abgeschlossen war. Dort befand sich ein Pavillon, in dem der Kaiser um drei Uhr nachmittags ein Galadiner, und zwar ausschließlich für die Mitglieder des Kaiserhauses und etwaige Gäste aus regierenden Häusern, gab. 1890 wurde diese kaiserliche Ausfahrt durch den Aufmarsch zum 1. Mai der neuen Arbeiterbewegung ersetzt.

Pauline Metternich, sowohl Enkelin als auch Schwiegertochter von Klemens Metternich, hatte im Jänner 1886 das Präsidium des Damenkomitees der neu gegründeten Poliklinik und verbunden damit die Verpflichtung übernommen, größere Geldsummen in Form von Spenden aufzutreiben. Die von ihr seit Jahren veranstalteten Wohltätigkeitsbälle und Theatervorstellungen innerhalb der Hocharistokratie und des Geldadels waren finanziell nicht ergiebig genug. So kam sie auf die Idee, ein Massenfest für die gesamte Bevölkerung zu veranstalten, bei dem jedem Wiener gegen Eintritt etwas geboten werden sollte. Vorbild hierbei war der Fürstin die seit 1876 in Nizza stattfindende »Bataille de Fleurs« (Blumenschlacht), die sie nun in der Prater Hauptallee veranstalten wollte. Das Fest sollte zwei Tage, vom 29. bis zum 30. Mai 1886, dauern. Der Eintrittspreis wurde für Fußgänger mit 20 Kreuzer, für die geschmückten Wagen mit fünf Gulden festgesetzt. Der Andrang um Eintrittskarten im Palais Schwarzenberg, wo das Festkomitee seinen Sitz hatte, war ungeheuer groß.

Eine wahre Völkerwanderung zog am Samstagnachmittag in den Prater, um diesen ersten Blumenkorso zu sehen. Entlang der Hauptallee waren Blumenbuden aufgebaut, in welchen gefüllte Blumenkörbe und Wurfbuketts für die Blumenschlacht von jungen Komiteedamen verkauft wurden. Die Restaurants und Schaubuden in der Ausstellungsstraße und den Nebenalleen waren mit Fahnen und Blumengirlanden geschmückt. Unter den Praterbäumen konnte man in Buschenschanken einkehren. Um 14 Uhr begannen die Musikkapellen zu spielen, um 15 Uhr erschienen in einer Hofequipage Kronprinz Rudolf und Kronprinzessin Stephanie, denen Mitglieder des Kaiserhauses und des Hochadels folgten. Die Wagen waren mit Blumen in den Wappenfarben, die Damen ebenfalls mit allerlei frischen Blüten reich geschmückt. Neben den Wagen des niederen Adels, der Finanz- und Wirtschaftsmagnaten und des Großbürgertums waren auch die Wiener Fiaker zu finden, die sich im Blumenschmuck präsentieren wollten. So zog sich von der Oper über den Praterstern bis zum Lusthaus eine imposante Wagenreihe, die einer endlosen duftenden Blumengirlande glich. Dazwischen ritten junge Komiteeherren auf ebenfalls geschmückten Pferden, um für Ordnung zu sorgen. Die Wageninsassen warfen sich gegenseitig Blumenbuketts zu, auch zwischen den Wagen und den Zuschauern wurden Blumengrüße gewechselt. Die Blumenschlacht war in vollem Gange, Hunderte duftende Buketts und Blumen flogen durch die Luft.

Der zweite Tag entwickelte sich zum riesigen Volksfest mit Musik, Tanz, Gesang und Feuerwerken im gesamten Volks- und Wurstelprater. Um zehn Uhr begannen die Festlichkeiten am Trabrennplatz mit Trab- und Einspänner- sowie Radrennen. Erst in den späten Abendstunden zog die Menge unter Musikklängen und Lampions schwingend wieder aus dem Prater.

Das Fest war ein voller Erfolg. 267 973 Karten wurden verkauft, was mehr als einem Viertel der damaligen Wiener Bevölkerung entsprach, 2790 blumengeschmückte Wagen hatten sich angemeldet und man hatte mehr als 100 000 Gulden eingenommen.

An jenem ersten Tag des Blumenkorsos, dem 29. Mai 1886, hofft Schnitzler seiner Angebeteten ansichtig zu werden. Mit seinen Eltern und Geschwistern in einer Blumenkutsche sitzend, erblickt er im duftgeschwängerten Gedränge den geschmückten Wagen, in dem Olga mit ihrer Schwester Gabriele sitzt und Blumen wirft. Sie sieht Arthur nicht, der daraufhin aus der Kutsche seiner Familie springt und dem Zug der Wagen entgegenläuft, um auf sich aufmerksam zu machen. Am Wegesrand hält er inne und es überfällt ihn eine plötzliche Angst vor dem ersten Wiedersehen nach den himmlischen Meraner Tagen. Gabriele hat Arthur entdeckt und macht ihre Schwester auf ihn aufmerksam. Olga dreht sich nach ihm um und errötet tief bei seinem Anblick. Sie winkt ihn hastig in ihre Nähe. Über eine Wagenreihe hinweg wirft er ihr eine Blume in den Schoß. Die gelbe Rose, die sie ihm zuwirft, flattert vor seine Füße. Mit brennenden Herzen nicken sie einander dankend zu und Arthur folgt dem Wagen noch so lange, bis er ihn im Gewühl aus den Augen verliert. Die gelbe Rose wird er, bis sie zu Staub zerfällt, gemeinsam mit Olgas Briefen aufbewahren.

Am Tag nach dem Blumenkorso begibt sich die Wiener Gesellschaft zum traditionellen Trabrennen in die Krieau. Arthurs Hoffnung auf eine erneute Begegnung geht in Erfüllung. Olga befindet sich wieder in Begleitung ihrer noch unverheirateten Schwester Gabriele und ihres Vaters, der Renntage gerne zur Pflege seiner Geschäftsbeziehungen nutzte. »Ich wurde in die Loge eingeladen, nahm Platz hinter Olga, verfolgte die Rennen wohl zum erstenmal in meinem Leben ohne sonderliche Anteilnahme, redete nicht viel und gewiß nichts Kluges; Olga erwähnte einige Bücher, die ich ihr in Meran empfohlen und die sie seither gelesen hatte. Plötzlich, ohne daß ich recht zum Bewußtsein der Seligkeit gekommen war, die ich – wie es in einem meiner blasierten Gedichte aus früherer Zeit hieß – ›hätte empfinden können‹, war der ›Zauber‹, so lautete eines ihrer Lieblingsworte, zu Ende, man verließ die Loge, ich begleitete den Vater und seine zwei Töchter zum Wagen, der zu den berühmtesten Wiener ›Zeugeln‹ gehörte, und hatte nur noch Gelegenheit, ein paar flüchtige Worte mit Olga zu wechseln. ›Wieder ein neues Kapitel‹, sagte sie, auf unsere scherzhafte Meraner Gewohnheit anspielend, nach der wir unser beginnendes Verhältnis novellistisch einzuteilen liebten. – ›Rennen.‹ Ich darauf: ›Und wann werden wir das rekapitulieren?‹ – Sie: ›In Reichenau.‹ – Ich: ›Sie nehmen also Ihr Verbot zurück, gnädige Frau, nach dem ich erst im Herbst hätte hinauskommen dürfen?‹ Sie nickte zustimmend und drückte innig meine Hand zum Abschied. Der Wagen fuhr davon, ich sah ihm nach, so lange ich vermochte, halb toll vor Verliebtheit.«

Nun kann den bis über beide Ohren verliebten Schnitzler nichts mehr halten und er fiebert den kommenden Pfingstfeiertagen entgegen, um nach Reichenau zu fahren. Olga ist vom Ausmaß ihrer Gefühle für Arthur Schnitzler so verwirrt, dass sie bereit ist, ihre berechtigte Vorsicht über Bord zu werfen, obwohl ihr von Beginn an bewusst ist, dass sie diese Liebe niemals leben kann und darf. Ihren Mann zu verlassen ist ausgeschlossen, das würde der Vater niemals zulassen. Täte sie es trotzdem, dürfte sie mit keinerlei Unterstützung von seiner Seite rechnen, säße auf der Straße und wäre gesellschaftlich gebrandmarkt. Trotzdem geht sie dieses Risiko ein.