Читать книгу P wie Pole. Ein Roman aus Schwaben - Elsbeth Schneider-Schöner - Страница 11

4

ОглавлениеFamilie Fahrner bewohnte einen der Höfe im alten Ortskern, ein Fachwerkhaus, das in den vergangenen vierhundert Jahren immer wieder aus- und umgebaut worden war – Zwerchgiebel waren aufgesetzt, das Dach angehoben, eine Hopfendarre angebaut worden; zuletzt hatte Evas Großvater Gotthold kurz nach der Jahrhundertwende sein Haus an die neue Wasserleitung anschließen und elektrisches Licht legen lassen. Ihre Mutter hatte sich jahrelang einen modernen elektrischen Herd gewünscht, aber dafür war nie genug Geld da gewesen. Jahrhunderte der Realteilung hatten den Landbesitz auf wenige Hektar schrumpfen lassen, die in der ganzen Gemarkung verstreut waren und nur wenig mehr abwarfen, als für den Bedarf der eigenen Familie nötig war; die Wirtschaftsgebäude – Scheune, Kuhstall, Schweinestall, Hühnerhaus, gemauerter Backofen – gruppierten sich um den ungepflasterten Hof, in dem sich auch Miste und Plumpsklo befanden, der Gemüsegarten lag hinterm Haus in Richtung Maderbach.

»Na, Eva, auch schon da?« Eva drückte sich an ihrer Mutter vorbei in die Küche, die das halbe Erdgeschoss einnahm. Marie Fahrner, hager, faltig, grau, sah deutlich älter aus als ihre knapp fünfzig Jahre – ein Leben voller Arbeit und Härte hatte seine Spuren hinterlassen und der Tod ihres Ältesten irgendwo in den Weiten Russlands ihre Gesichtszüge gezeichnet. Seit diesem Tag vor sieben Monaten trug sie schwarze Schürzen bei der Arbeit; für richtige Trauerkleidung waren weder Geld noch Kleiderkarten da gewesen. Fast das Schwerste schien es zu sein, dass sie Karl nicht hier auf dem Friedhof hatten beerdigen können. Er sei irgendwo in Russland begraben worden, stand in dem offiziellen Brief, der schließlich noch gekommen war, und dass sie stolz auf ihn sein sollten. In heldenhaftem Kampf habe er sein Leben gegeben für Führer, Volk und Vaterland. Georg Fahrner verbrannte den Brief im Küchenherd. Aus ein paar Brettern stellte er ein Kreuz her, versah es mit Karls Namen, Geburts- und Sterbedatum und stellte es im Garten auf. Marie Fahrner pflanzte Blumen davor, Rosen, Stiefmütterchen und Goldlack, und hielt hier Zwiesprache mit dem Sohn, den sie nie wieder in die Arme schließen würde.

»Tut mir leid, ich habe noch Charlotte getroffen und nicht auf die Zeit geachtet … Hast du schon mit den Kartoffeln angefangen? Warte, ich helfe dir …«

Die Mutter reichte ihr Schälmesser und Kartoffeleimer. »Wenn du gerade weitermachst? Ich muss noch an Joachim schreiben«, sagte sie. »Er wundert sich sicher, wenn er nichts von mir hört …«

Eva nickte. »Geh nur. Ich mach das schon.«

Sie sah ihrer Mutter nach, die schwerfällig die Stufen zur Diele hochging. Karls Tod hatte von der Frau, die tüchtig jeden Tag ihre Arbeit verrichtet hatte, ohne jemals deren Sinn in Frage zu stellen, nicht viel übrig gelassen. Ein Teil von ihr wanderte immer noch durch östliche Sümpfe, durch Schützengräben und Unterstände und feindliches Feuer und suchte nach ihrem ältesten Sohn, ein anderer Teil von ihr schrieb Briefe an Joachim, den Zweitältesten, in Warschau – stundenlange, nächtelange Briefe. Es war, als könnte ihm nichts passieren, wenn sie nur ausführlich genug an ihn schrieb. Als könnte sie ihn damit beschützen. Eva wünschte sich, Joachim würde ihr häufiger antworten, aber vielleicht waren diese traurigen Briefe ihm auch einfach nur lästig.

Sie nahm die nächste Kartoffel, schälte sie, wusch sie, schnitt sie klein. Kartoffeln, weiter hatte ihre Mutter sich nichts überlegt. Zwiebeln gab es im Garten, genauso Pflücksalat, Radieschen und Karotten. Vielleicht waren die Zwillinge wieder so weit hergestellt, dass sie sie gleich nach draußen schicken konnte. Eva hielt einen Moment inne. Sie spürte genau, wie ihre Mutter sich von ihnen allen entfernte, wie sich die Last des Haushalts mehr und mehr auf ihre eigenen Schultern legte. Eines Tages, hoffentlich noch nicht so bald, würde sie ganz allein verantwortlich sein. Sie konnte nur hoffen, dass Joachim bald zurückkehrte und sich mit Charlotte eine tüchtige Hausfrau auf den Hof holte. Andererseits – sie wischte sich ein paar Schweißtröpfchen von der Stirn. Andererseits war es manchmal schwierig mit Charlotte. Vielleicht lag es daran, dass ihre Familie so anders war. Sie hatten immer genug Geld gehabt und sich nie Sorgen machen müssen, ob es noch für einen Schulranzen reichte oder für einen neuen Mantel, und selbst jetzt, wo überall rationiert wurde, war bei Voss zu Hause von Einschränkungen nur wenig zu spüren. Sie konnten ihre Kinder auf die höhere Schule schicken, fuhren im Sommer in den Schwarzwald und hatten sogar ein Klavier. Jahrelang war Charlotte jede Woche zur Klavierstunde gegangen, obwohl sie immer wieder erklärt hatte, wie sehr sie den Unterricht hasste. Aber irgendetwas fehlte in der Familie trotzdem, auch wenn Eva nicht hätte sagen können, was.

Während Eva das Essen vorbereitete, hörte sie, wie ihr Vater hereinkam und sich am Wasserhahn im Flur wusch. Fast alle anderen Häuser hatten fließendes Wasser nur in der Küche, aber bei ihnen gab es wenn auch kein besonderes Badezimmer, so doch wenigstens einen zweiten Trinkwasseranschluss. Am Samstag dann wurde die große Waschbütte in die Küche getragen, wurden Wäscheleinen gespannt und mit alten Bettlaken eine Badekabine abgetrennt. Das Wasser musste kesselweise auf dem Herd erhitzt werden, bis dann endlich zunächst Evas Mutter, dann Eva selbst und nach ihr der Vater und die Brüder den Schmutz der Woche darin einweichen konnten. Wenn Hans und Emil an der Reihe waren, war das Wasser meist schon so weit abgekühlt, dass sie noch einen weiteren Kessel Wasser heiß machen mussten. Wenn sie einmal verheiratet war, würde sie ein eigenes Badezimmer besitzen, schwor sich Eva jeden Samstag, wenn sie den zehnten Kessel mit kochend heißem Wasser vom Herd zur Waschbütte getragen hatte. Ein Badezimmer mit eingebauter Wanne, in die man heißes Wasser fließen lassen konnte, und das eine Tür hatte mit einem Schloss daran, so dass niemand plötzlich grinsend seinen Kopf hereinstecken oder aber einem einen Eimer kaltes Wasser über den Rücken kippen konnte …

Es dauerte noch eine Stunde, bis sie schließlich gemeinsam am Küchentisch saßen, Eva, ihre Eltern Georg und Marie, die Zwillinge, die beide noch ein bisschen blass um die Nase waren und viel ruhiger als sonst. An Karls Platz, Karls früherem Platz, stand eine Kerze, die seine Mutter zu jeder Mahlzeit anzündete, und an Joachims Platz lag das kleine Kreuz, das er von seinem Paten zur Konfirmation geschenkt bekommen und dann mit nach Warschau zu nehmen vergessen hatte. Hundertmal schon hatte Marie es ihm nachschicken wollen und nur deshalb davor zurückgeschreckt, weil sie Angst hatte, es könnte auf dem langen Weg verloren gehen.

»Komm, Herr Jesus, sei unser Gast, und segne, was du uns bescheret hast.« Es war immer Georg Fahrner, der das Tischgebet sprach, und immer seine Frau, die noch einen Segensspruch anfügte.

»Segne auch uns und unser ganzes Dorf und besonders auch die Männer, die im Feindesland für unsere Heimat kämpfen. Halte deine schützende Hand über sie und lass sie gesund wieder zurückkehren. Segne besonders unseren – unseren Joachim, der seinen schweren Dienst in Warschau verrichtet.« Regelmäßig geriet ihre Stimme an dieser Stelle ins Stocken, und obwohl Eva den Schmerz ihrer Mutter nachfühlen konnte, war sie doch dankbar, dass deren Rührung verhinderte, das Gebet noch weiter auszudehnen. Auch so war es kaum möglich, auch nur für einen Tag Karls Tod und Joachims Feindeinsatz zu vergessen. Schweigend begannen sie zu essen.

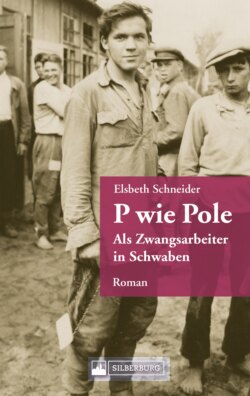

»Ich habe eben noch mit Erich gesprochen«, sagte Georg schließlich und schob seinen Teller zurück. Eva blickte überrascht auf. In einem so kleinen Ort wie Laifingen kannte natürlich jeder jeden, und Ortsbauernführer Erich Maifeld gehörte nicht zu denjenigen, mit denen ihr Vater zufällig ein Gespräch führen würde. »Ich habe ihn getroffen, als ich heute Abend die Milch weggebracht habe. Er hat Nachricht aus Ludwigsburg. Sie wollen ein paar Fremdarbeiter hier ins Dorf schicken, es kommen jetzt täglich Transporte an … Erich meint, demnächst wäre vermutlich jemand für uns dabei, weil doch Joachim jetzt auch nicht mehr da ist. Ein oder zwei Männer vielleicht. Den Antrag haben wir ja längst gestellt.«

»Gott sei Dank!« Marie Fahrner griff nach dem Kreuz an Joachims Platz und drückte es an ihre Brust. »Ich wusste, dass der Herrgott uns nicht vergessen hat! Und dann gerade jetzt, wo wir mit der Heuernte anfangen und ich nachts schon nicht mehr schlafen konnte vor Sorge, wie wir das allein schaffen sollen … Vielleicht sind es ja Leute, die selbst schon in der Landwirtschaft gearbeitet haben, der Armand von Bauers zum Beispiel schafft bei ihnen auf dem Hof, als wär’s sein eigener, und Belsers François erst, der ist ja wie ein Sohn im Haus!«

Französische Kriegsgefangene waren die ersten Fremdarbeiter gewesen, die vor zwei Jahren schon ins Dorf gekommen und inzwischen ein alltäglicher Anblick geworden waren. Sie wohnten gemeinsam im Gasthof »Zur Sonne« und waren jeweils einem oder auch zwei Bauern zugeteilt. Aber Fahrners waren nicht darunter; als die Männer eingetroffen waren, waren ja Joachim und Karl beide noch da gewesen, so dass sie sich gar nicht erst um Unterstützung beworben hatten. Wer hätte denn damals ahnen können, dass der Krieg so lange dauern und noch den letzten jungen Mann fordern würde, dass nur noch alte Leute und Frauen zurückbleiben und die Feldarbeit leisten würden?

»… und Charlotte kann doch ein bisschen Französisch, oder, Eva? Vielleicht kann sie dir ja etwas beibringen, dann kannst du dich mit den Männern unterhalten. Wenn jemand in seiner Muttersprache angesprochen wird, fühlt er sich gleich angenommen und hat viel mehr Lust zu arbeiten.«

Georg Fahrner hatte den Redeschwall seiner Frau schweigend über sich hinwegrollen lassen. Jetzt räusperte er sich.

»Es sind keine Franzosen, Marie. Im Augenblick kommen nur noch Leute aus dem Osten, Polen hauptsächlich. Wir werden Ostleute bekommen. Immerhin sind es Zivilarbeiter, keine Kriegsgefangenen.«

Das hoffnungsvolle Leuchten verschwand aus Maries Gesicht, sie riss die Augen weit auf und umklammerte das Kreuz, als wäre es eine Waffe. »Ostleute?«, flüsterte sie fassungslos.

Georg nickte. »Woher genau sie kommen, wusste Erich nicht. Er fährt in ein paar Tagen nach Bietigheim und holt sie ab.«

»Ich – wir dürfen keine Ostarbeiter auf dem Hof haben, Georg! Keine Polen, keine Russen! Hast du ganz vergessen, wie Karl – ich will sie nicht hier haben, verstehst du? Ich will es nicht! Das sind doch keine Menschen, das sind Bestien! Bestien, die meinen Karl ermordet haben. Wie kannst du auch nur einen Augenblick darüber nachdenken, diese Mörder auf unseren Hof zu holen?«

Georg Fahrner rutschte auf seinem Stuhl hin und her und sah hilfesuchend zu Eva hinüber.

»Schau sie dir doch erst einmal an, Mama«, sagte Eva. »So schlimm werden sie schon nicht sein, und wenn doch, dann können wir ja immer noch den Ortsbauernführer rufen oder den Rössler.« Rössler war der Dorfpolizist. »Ich denke, wir müssen dankbar für jede Hilfe sein, die wir bekommen können.« Sie nickte zu den Zwillingen hinüber. »Hans, Emil, macht euch fertig fürs Bett.«

»Ooch, Eva! Es hat noch nicht mal acht geläutet!«

Sie zog die Augenbrauen hoch. »Ich habe Herrn Voss Bescheid gesagt, dass ihr morgen wahrscheinlich noch nicht in die Schule gehen könnt, aber wenn ihr so lange aufbleiben könnt, dann seid ihr wahrscheinlich doch schon wieder gesund, oder?« Die Jungen rutschten hastig von ihren Stühlen.

»Ich bin immer noch ganz schlapp auf den Beinen«, behauptete Emil, und Hans fasste sich vielsagend an den Bauch und gab ein dramatisches Stöhnen von sich.

»Wir gehen ja schon … Liest du uns noch was vor? Davon werden wir bestimmt schneller wieder gesund.«

»Aber danach ist Ruhe, klar? Was wollt ihr hören?«

»Ein Märchen, Eva, bitte! Das mit dem kalten Herz! Oder Rübezahl, das hast du ewig nicht mehr gelesen!«

Eva schüttelte entschieden den Kopf. »Das ist zu lang. Das tapfere Schneiderlein oder Hänsel und Gretel, sucht euch eins davon aus …«

Als sie zum Spülen zurück in die Küche kam, war der Streit noch in vollem Gange.

»Nein. Das kannst du nicht von mir verlangen, Georg. Das nicht. Dass ich mit diesen Leuten unter einem Dach … diesen Leuten, die unseren Karl …« Eva wünschte sich, sie könnte verschwinden, aber es wäre undenkbar gewesen, ihre Mutter mit der Aufräumarbeit nach dem Essen allein zu lassen.

»Aber Marie, bitte sei doch vernünftig! Die Arbeiter, die jetzt kommen, haben doch nichts damit zu tun, gar nichts! Und sie müssen ja auch nicht im Haus wohnen, ich denke, wir können ihnen neben dem Stall einen Schlafbereich abtrennen, in der alten Weberwerkstatt.«

»Hast du nicht gehört, wie die – wie die sind? Dreckig und verlaust, und wenn du nicht aufpasst, stoßen sie dir ein Messer in die Brust!«

»Marie, bitte erinnere dich, wie es war, als die Franzosen angekommen sind! Was für Ängste wir alle hatten. Und kaum waren sie ein paar Wochen da, war das alles wie weggeblasen, und es war klar, das sind Menschen wie wir! Und mit den Leuten jetzt wird es genauso sein.«

»Menschen wie wir!« Marie Fahrner kniff die Lippen zusammen und wich zurück. »Woher willst du das wissen, Georg Fahrner? Woher? Hast du Augen und Ohren zugemacht in den letzten Monaten, keine Zeitung gelesen?«

»Hör mir doch auf mit diesem Zeug. Als würdest du sonst glauben, was in dem Schmierblatt steht! Ich sag dir, wenn wir jetzt keine Unterstützung bekommen, kriegen wir die Ernte nicht eingebracht, dann weiß ich nicht mehr, wovon wir leben sollen! Ich weiß nicht mal mehr, ob ich den Hof noch halten kann! Willst du das?«

Eva sah erschreckt von einem zum anderen. Sie konnte sich nicht daran erinnern, ihre Mutter vorher jemals so aufgebracht, ihren Vater so laut erlebt zu haben, konnte sich an überhaupt keine Auseinandersetzung zwischen ihren Eltern erinnern, bei der sie dabei gewesen wäre. Georg Fahrner war das Oberhaupt der Familie, das war die selbstverständliche Grundlage, auf der das ganze Familienleben sich abspielte. Was er entschied, das galt, und alle hatten sich danach zu richten, selbst wenn sie eigentlich anderer Meinung waren. Joachim war bisher der Einzige gewesen, der dagegen aufbegehrt hatte; dass ihre Mutter das auf einmal in Frage stellte und so verbissen ihren eigenen Standpunkt verteidigte, zeigte deutlich, wie tief ihre Angst war.

»Mama«, begann Eva zögernd, aber ihr Vater machte nur eine abwehrende Handbewegung, legte seiner Frau den Arm um die Schultern und zog sie an sich, auch das eine Geste, die Eva noch nie bei ihren Eltern erlebt hatte – Zärtlichkeit zwischen Mann und Frau gehörte nicht in die Öffentlichkeit.

»Du musst keine Angst haben, Marie, ich passe schon auf euch auf.«